Schweizer auf dem Weg zur Seligsprechung

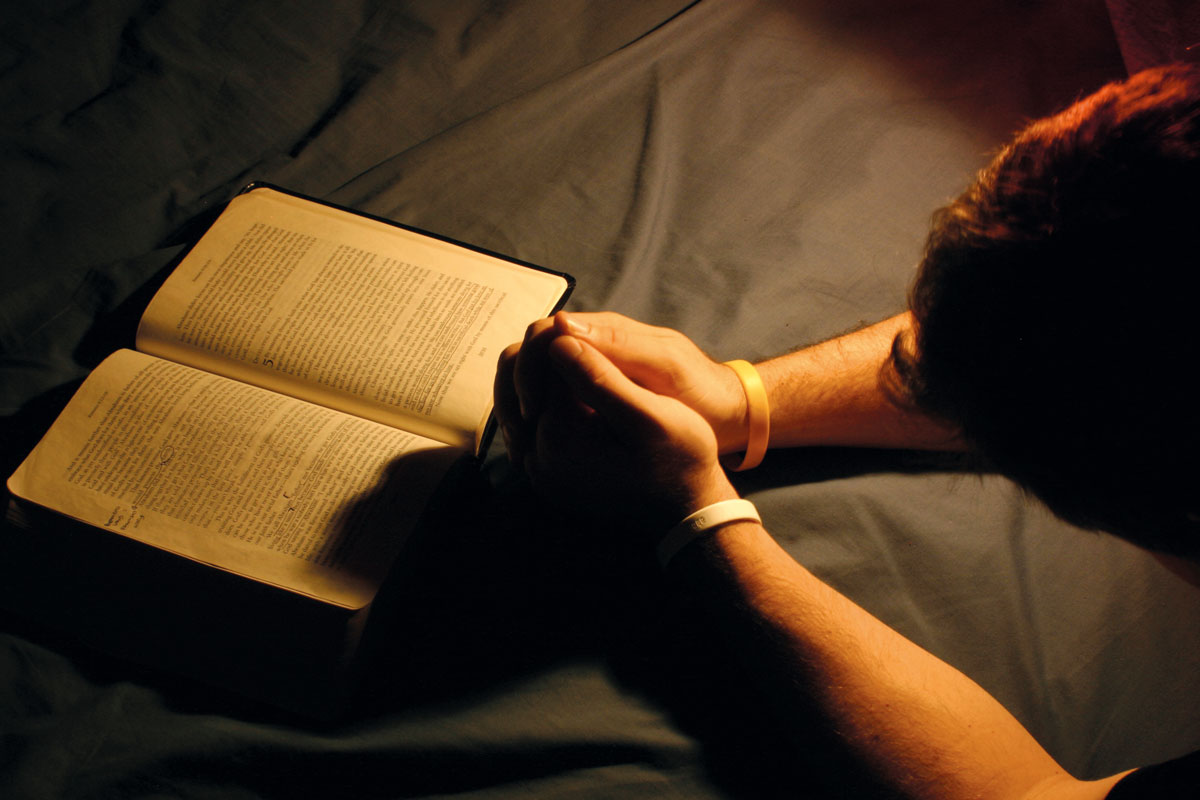

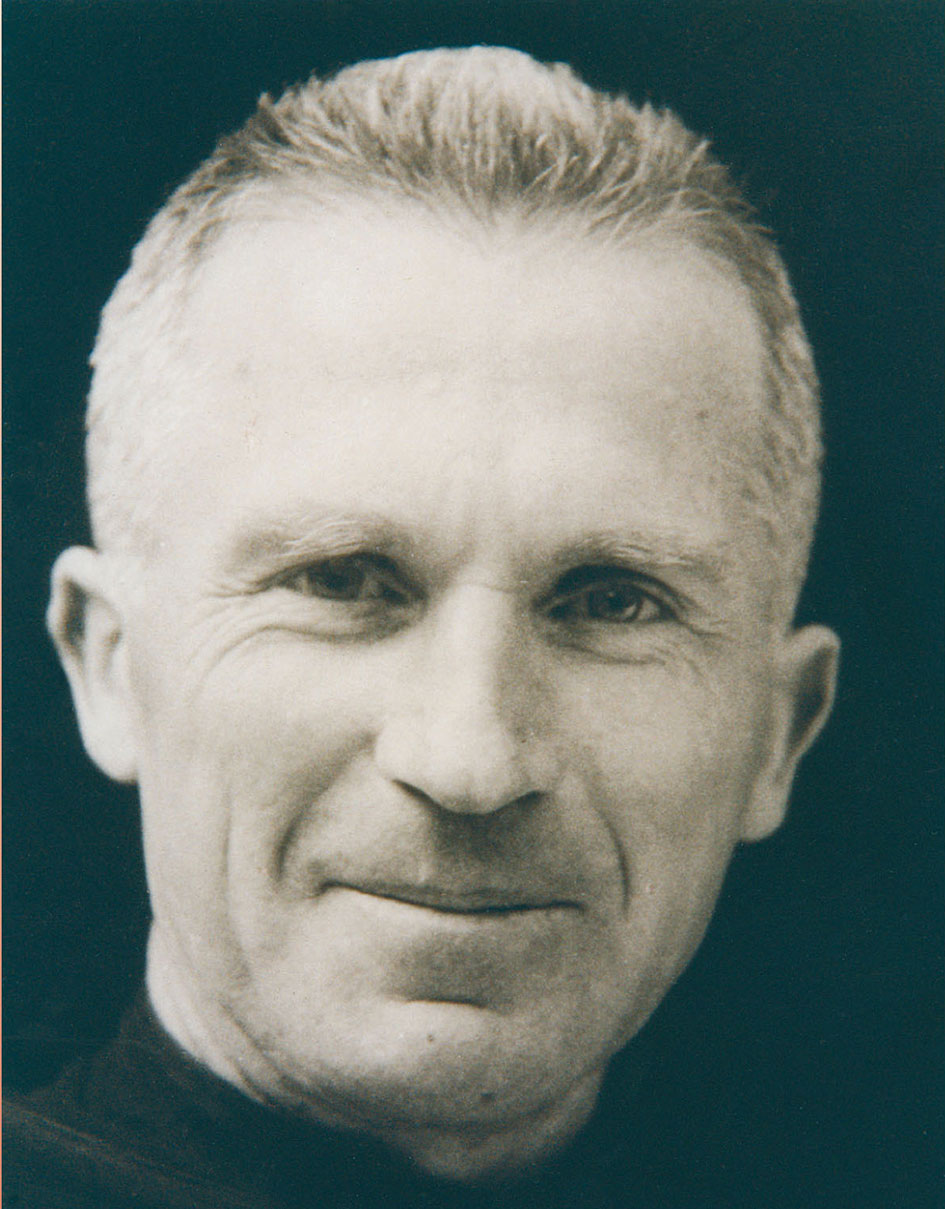

Léon Veuthey (1896 –1974)

Clovis wurde in Dorénaz (VS) geboren. Nach dem Abschluss des Lehrerseminars in Sitten, unterrichtete er in verschiedenen Dörfern im Unterwallis, später am Kollegium in Pruntrut. Nach langen Glaubenskämpfen fand er in der Liebfrauenkirche in Zürich seinen Weg zu Gott.

Er trat 1921 bei den Franziskanerkonventualen in Fribourg ein und legte dort 1922 seine Gelübde ab, 1925 wurde er zum Priester geweiht. Er wurde Lehrer am Kollegium Saint-Michel in Fribourg, 1932 Professor für Theologie an verschiedenen Universitäten in Rom. Pater Léon lehrte nach der Regel: «Das Beispiel, die persönliche Heiligung zuerst; erst danach das Wort. Nichts lehren, das man nicht selber praktiziert hat». 1943 entwarf er den «Kreuzzug der Nächstenliebe». Die Spiritualität dieser Bewegung war eine grosse Inspiration für Chiara Lubich der Gründerin der Fokolar-Bewegung, für die er ein Ratgeber war. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit einigen seiner Professorenkollegen in Rom wurde er als Professor abgesetzt. Dem Frieden zuliebe verlangten die Oberen 1954 von Pater Léon als einfacher Kaplan in eine Arbeiterpfarrei bei Bordeaux zu gehen. Dort bemühte er sich – wenn auch schweren Herzens – mit grossem Eifer, die seelsorglichen Aufgaben zu erfüllen. 1965 wurde er nach Rom zurückberufen, wo er am Internationalen Kollegium «Seraphicum» den Lehrstuhl für Philosophie, und auch die geistliche Begleitung seiner jungen Mitbrüder übernahm. 1933 war Veuthey auf dem Weg zur Seligsprechung von Gemma Galgani. Hier traf er Pater Maximilian Kolbe, der Geschäfte im Vatikan zu erledigen hatte. Kolbe liess sich von seinem Gespräch mit Veuthey so fesseln, dass er seinen Besuch in den Büros verschob, um ihn zur Seligsprechung zu begleiten. Kolbe nannte ihn in seinem Tagebuch einen «übernatürlichen Mann» und bewunderte «Pater Leon Veutheys übernatürliche Vorstellungen von Gehorsam». Am 7. Juni 1974 verstarb Veuthey in Rom an Parkinson und wurde auf dem Friedhof Campo Verano beerdigt.

1999 wurde sein Seligsprechungsprozess eröffnet. 2021 erhielt er den Titel «Ehrwürdiger Diener Gottes». Die Aussicht selig gesprochen zu werden, hätte bei Pater Léon Röte und ungläubiges Lächeln hervorgerufen.

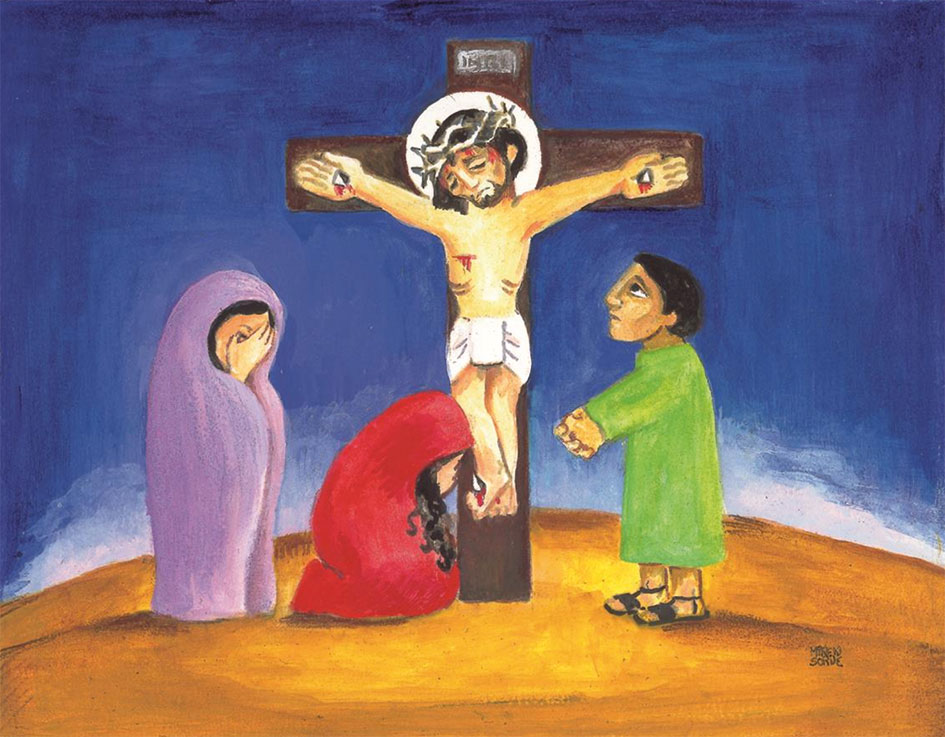

Antonia Maria von der Barmherzigkeit

(1822 –1898)

Antonia Maria Victoria Juana de Ovieda und Schöntal wurde in Lausanne als Tochter des Oviedo von Sevilla und der Susanna Schöntal, von Lausanne, geboren. Der Vater starb als Antonia Maria 13 Jahre alt war. Sie erhielt durch ihre Mutter eine solide Einführung in Kultur, Geschichte und Geographie der Schweiz. Dies hat tiefe Spuren in ihren Charakterzügen und ihrer Persönlichkeit hinterlassen. Sie besuchte ein Internat in Fribourg, wo sie für ihr Wissen, ihre hervorragenden Sprachkenntnisse und ihr tadelloses Verhalten gelobt wurde. In Fribourg gründete sie eine Mädchenschule, die sie sechs Jahre später aufgrund des Sonderbundkrieges schliessen musste. 1848 wurde sie durch die spanische Königin Isabella als Erzieherin ihrer Töchter nach Madrid gerufen. In Rom lernte sie Bischof José María Serra kennen, einen gebürtigen Spanier, der längere Zeit Bischof in Australien gewesen war. Nach seiner Demission kehrte er nach Madrid zurück. Um Prostituierten zu helfen, ihren Lebensstil zu ändern, eröffnete er 1864 für sie einen Zufluchtsort in Ciempozuelos südlich von Madrid. Serra ermutigte Antonia, sich dieser Frauen anzunehmen. Obwohl sie sich dagegen wehrte, begann sie nach einer Weile deren Notlage zu sehen und bot Serra finanzielle Mittel an, um diesen Frauen zu helfen. Überrascht und bewegt entdeckte sie den Ruf zu einem Dienst, der die Würde des Menschen stärkt. Am 1. Juni 1864 wurde das erste Frauenhaus eröffnet. Papst Leo XIII. nannte ihr Werk später «nicht nur ein Werk der Nächstenliebe, sondern ein Werk der Erlösung». Antonia blieb 34 Jahre lang in dieser Begleitung tätig. Ihre Bereitschaft, ihr Leben hinzugeben, bewirkte eine innere Wandlung, die sich radikal auf ihr Leben und das Leben vieler Frauen auswirkte. 1870 gründete sie mit Bischof Serra unter dem Namen «Oblaten des Allerheiligsten Erlösers» eine Ordensgemeinschaft, in der sie den Ordensnamen «Antonia Maria der Barmherzigkeit» annahm. Sie starb am 28. Februar 1898 in Ciempozuelos. 1927 begann in Madrid ihr Seligsprechungsprozess. 1962 wurde sie durch Papst Johannes XXIII. zur «Ehrwürdigen Dienerin Gottes» ernannt.

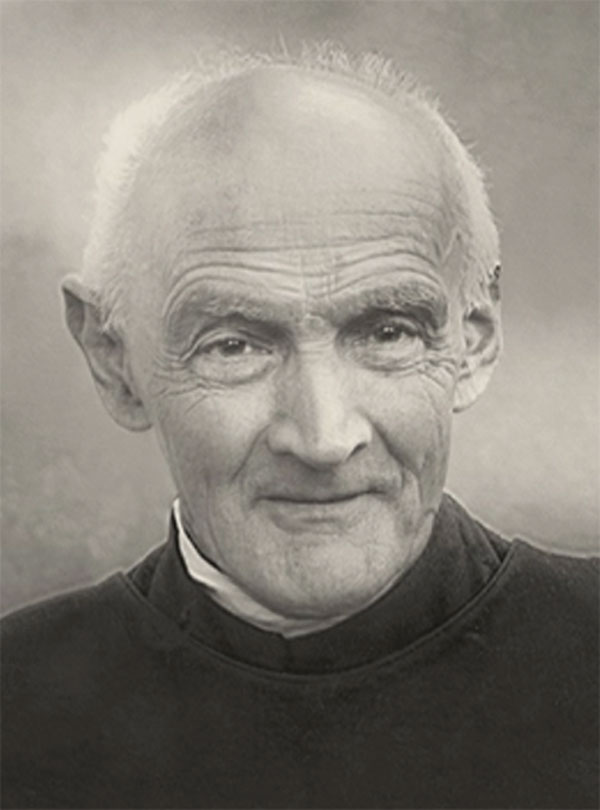

Anastasius Hartmann (1803 –1866)

Er wurde in Altwis (LU) geboren und trat dem Kapuzinerorden bei. 1825 empfing er die Priesterweihe und wirkte zuerst in Luzern bis er als Novizenmeister nach Fribourg und 1841 ans internationale Missionskollegium in Rom versetzt wurde. 1843 wurde er in die Missionen nach Indien entsandt, wo er an mehreren Orten wirkte, u. a. als apostolischer Vikar von Bombay. Dann wurde er Missionsprokurator des Kapuzinerordens und Rektor des Missionskollegium Sankt-Fidelis in Rom. Von 1860 bis zu seinem Tod war er wieder apostolischer Vikar in Patna. 1852 gab er einen hindustanischen Katechismus heraus, so dass man ihn den «Canisius Indiens» nannte. Bischof Anastasius starb in Kurji am 24. April 1866 an Cholera. 1906 wurde für Pater Anastasius der Seligsprechungsprozess eingeleitet.

1998 wurde er durch Papst Johannes Paul II. zum «Diener Gottes» ernannt. Der Erzbischof von Bombay, Theodor Dalhoff schrieb über ihn: «Hartmann ist wohl der gelehrteste und heiligste Bischof, der Indien je betreten hat».

Niklaus Wolf (1756 –1832)

Er wurde in Unterlindig / Neuenkrich (LU) geboren. 1768 zog die Familie auf den Hof Rippertschwand. Dieser sollte zu Niklaus Wolfs Wohn- und Wirkungsort bis zu seinem Tod werden. 1779 heiratete er Barbara Müller, mit der er ein vorbildliches Eheleben bis ins hohe Alter führte. Täglich besuchte er die Messe. Niklaus Wolf engagierte sich auch in der Politik, weil er hoffte, damit einiges verändern zu können. Seine Hoffnung wurde enttäuscht, so dass er sich von allen politischen Ämtern zurückzog. Er kam zur Einsicht, dass er durch das Gebet der Bevölkerung besser helfen könne.

Um 1805 entdeckte er bei sich die Gabe der Krankenheilung und konnte in der Folge auffällig vielen Kranken helfen. Bevor er mit den Leidenden um Heilung bat, stärkte er im gemeinsamen Gebet das Vertrauen zu Gott. Stets verwies er darauf, dass Gott und nicht er geholfen habe. Das Volk gab ihm bald den Ehrennamen «Vater Wolf». Es sprach sich schnell herum, dass man durch ihn in vielen Nöten Hilfe erlangen konnte. Bald kamen die Kranken und mit Sorgen Beladenen von nah und fern nach Rip- pertschwand, um durch sein Gebet geheilt zu werden. So wurde Niklaus Wolf zum grossen Helfer des Volkes im ganzen Kanton Luzern und in den angrenzenden Gebieten. Seine Heilungstätigkeit durch das Gebet brachte dem frommen Bauern aber nicht nur Freunde. Er wurde als Scharlatan abgetan und zeitweilig sogar polizeilich überwacht, durch den zuständigen Generalvikar wurde er mit einem Heilungsverbot belegt. Niklaus akzeptierte dieses Verbot ohne Murren als Gehorsamsprüfung. Auf Bitten zahlreicher Gläubiger nahm der Generalvikar dieses Verbot zehn Monate später wieder zurück und stellte dem frommen Bauern eine offizielle schriftliche Erlaubnis für seine Heilungstätigkeit aus. Das Gebet um Heilung wurde sein Beruf bis zu seinem Tod am 9. September 1832 an den Folgen eines Schlaganfalls. 2015 hat Papst Franziskus Niklaus Wolf von Rippertschwand, als «Ehrwürdigen Diener Gottes» anerkannt.

Hat Christus nicht gesagt: Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, wird er es euch geben? Was haben wir noch Zweifel?

Meinrad Eugster (1848 –1925)

Geboren in Altstätten als Josef Gebhard begann er eine Schneiderlehre und erhielt 1873 eine Stelle in der Schneiderei des Klosters Einsiedeln. Nach einem Jahr entschloss er sich dort einzutreten. Er erhielt den Ordensnamen Bruder Meinrad und legte 1878 die Profess ab. Im Kloster übernahm er verschiedene Aufgaben vor allem in der Schneiderei. Trotz schwächlicher Gesundheit führte er während 50 Jahren ein Leben in tiefster Demut und Regeltreue. «Er war gerade, einfach, sehr bescheiden und zuvorkommend, ohne aufdringlich zu wirken. Trotz seiner Liebenswürdigkeit war er kein Schmeichler oder Schönredner; er pflegte sich offen und frei zu äussern und konnte, wenn notwendig, furchtlos und entschieden sich für seine Überzeugung einsetzen. Man wusste bei ihm immer woran man war.» Am 14. Juni 1925 verstarb Bruder Meinrad Eugster. Rein äusserlich gesehen also kein Leben, das besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht oder gar Bewunderung hervorruft. Doch was vor den Augen der Welt verborgen blieb, hatte Wert für die Ewigkeit! Er ist einer jener Menschen, die nichts Aussergewöhnliches getan haben, aber das Gewöhnliche mit einer aussergewöhnlichen Liebe. 1939 wurde sein Seligsprechungsprozess eingeleitet. 1960 erkannte ihn Papst Johannes XXIII. als «Ehrwürdigen Diener Gottes» an.

Lycarion May (1870–1909)

Benjamin May wurde in Bagnes geboren und trat in die Gesellschaft der Maristenbrüder ein. Er erhielt den Ordensnamen Lycarion, wurde Lehrer in Spanien, wo er eine Schule in Arceniega und in Pueblo Nuevo, einem Stadtteil Barcelonas gründete. Nach der Niederlage Spaniens im amerikanisch-spanischen Krieg 1898 brachen in Katalonien grosse Unruhen aus, die im Juli 1909 in Barcelona in einen fünftägigen Generalstreik mündeten, der sich auch gegen die katholische Kirche richtete. Diese Tage wurden als die «Tragische Woche» bekannt. Eine der ersten religiösen Einrichtungen, welche die Wut der Aufständischen auf sich zog, war Bruder Lycarions Schule in Pueblo Nuevo, Am 27. Juli 1909 sammelte sich eine Horde Meuterer vor dem Haus. Unter falschen Sicherheitsversprechen wurden Lycarion und seine Brüder aufgefordert, in Ordenstracht aus dem Kloster zu kommen. Als Bruder Lycarion dies tat, wurde er von mehreren Kugeln tödlich getroffen. Er wurde nicht aus politischen Gründen oder zwecks persönlicher Rache ermordet, sondern aufgrund seiner Qualitäten als Christ und religiöser Erzieher. Er starb als Märtyrer der Religion und der christlichen Erziehung. Papst Franziskus hat ihn im Januar 2025 als «Ehrwürdigen Diener Gottes» anerkannt.

Paul Martone