Foto: pexels-alex-green-5699860

Mit Kindern über den Tod zu sprechen ist schwer, doch ist der Tod ein unausweichlicher Teil unseres Lebens, und Kinder wollen dieses Thema verstehen und ihren eigenen Weg finden, um zu trauern. Jedes Kind wird schon früh mit dem Tod konfrontiert, sei es in Märchen, im Fernsehen, oder indem es auf tote Insekten und Vögel stösst. Einige haben auch schon Erfahrung mit dem Tod eines Familienmitglieds gemacht. Wenn ein Geschwisterkind stirbt, müssen nicht nur die Eltern ihre Trauer verkraften, sondern auch die verbleibenden Geschwister. Hie und da kommen dabei kindliche Schuldgefühle auf: «Ist der Bruder oder die Schwester gestorben, weil ich immer so böse zu ihnen war? Hätte ich mein Geschwisterchen vor Krankheit oder Tod schützen können? Gerade wenn es nicht so harmonisch war und ein Kind das Gefühl hat, es sei gemein zu dem andern gewesen, kann es ganz schwer werden, Geschwistertrauer zu verarbeiten.» In so einem Fall sollten zunächst die Schuldgefühle bewältigt werden, bevor es mit der Trauer klappen kann. Eltern müssten deutlich machen: «Das ist nicht deine Schuld.» In Bezug auf Krankheit oder Todesart sind sachliche Erklärungen wichtig, sonst besteht die Gefahr, dass Kinder sich etwas zusammenreimen und Dinge fehlinterpretieren und die Schuld bei sich selber suchen.

Die Eltern helfen der Trauer ihrer Kinder, wenn sie sie in den Arm nehmen, gemeinsam weinen, zuhören und in Ruhe und einfacher Sprache Fragen beantworten und erklären, was passiert ist und was die nächsten Schritte sind, ohne alle Details verstehen zu können. Wichtig ist: Immer ehrlich bleiben und sagen, wenn man keine Antwort weiss. Dazu gehört, dass die Kinder über die Endgültigkeit des Todes informiert werden, dass der Verstorbene /die Verstorbene nie mehr zurückkommen wird.

Rituale können beim Abschiednehmen und dem Umgang mit negativen Gefühlen helfen. Aber die Kinder müssen dabei begleitet werden. Solche Rituale können sein: die Gelegenheit bekommen durch Berührung oder das Sehen des Verstorbenen die Körperveränderungen wahrzunehmen. Das hilft ihnen zu begreifen, dass der Mensch wirklich tot ist. Man kann auch den Sarg verzieren, etwas zeichnen oder aufkleben, dem Verstorbenen zum Abschied schreiben oder sagen. Wichtig ist, die Kinder bei einem Todesfall nicht von den dazugehörigen Riten auszuschliessen. Hilfreich ist auch, wenn die Eltern dem Kind von ihrem Glauben erzählen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Übergang zum Paradies, wo die Verstorbenen gut aufgehoben sind, keine Schmerzen haben und glücklich sind, weil sie jetzt bei Jesus leben. Und wir glauben, dass wir sie einmal wiedersehen werden.

Paul Martone

Herr, hilf, dass ich verstehe

die Wege im Dunkeln, die oftmals ich gehe;

so einsam und enge, so steil und so beschwerlich,

verwirrt und verborgen – und so oft gefährlich.

Und taste ich vorwärts mit bebenden Händen,

so frage ich bange: Wie werden sie enden?

Drum flehe ich herzlich: Lass mich doch erfahren

in aller Mühsal dein gnädig Bewahren!

Lass mich um verlorene Wünsche nicht klagen!

Verleihe mir Gnaden, die Lasten zu tragen!

Lass niemals mir schwinden das feste Vertrauen,

zuletzt einen herrlichen Ausgang zu schauen,

da alle Rätsel sich lichten und lösen,

weil alles zu meinem Heil gewesen.

Unbekannter Verfasser

Guter Vater im Himmel!

Oft sehe ich keinen Ausweg mehr.

Resignation und Schwermut

überfallen mich.

Ich bin dann ganz traurig

und stehe ratlos da.

Mir erscheint alles so sinnlos

und vergeblich.

Ich bitte dich:

Sei du immer in meiner Nähe!

An jedem Tag, in jeder Stunde,

in jeder Sekunde!

Halte mich fest, wenn mich Zweifel

und Angst erdrücken wollen!

Du bist stärker als alles,

was mich bedrängen mag.

Bleibe bei mir! Amen.

Was geschieht eigentlich mit Kindern, die sterben, bevor sie getauft werden konnten? Kommen diese auch in den Himmel?

Ja, ich bin davon überzeugt, dass Kinder, die sterben, bevor sie getauft werden konnten, auch in den Himmel kommen.

War es früher nicht so, dass diese nicht auf geweihtem Boden beerdigt werden durften und daher auch nicht in den Himmel kamen, sondern nur in eine Art «Vorhimmel»?

Ja, das war früher tatsächlich so. Man glaubte, dass ungetaufte Kinder in einen «Vorraum» vom Himmel gelangen konnten, den man «Limbus» nannte. Es gab darin für die Kinder zwar keine Qual, aber auch keine himmlische Seligkeit.

Wie muss man sich das denn vorstellen?

In den Himmel können nur Menschen eintreten, die ohne Sünden sind. Da ungetauften Kindern noch immer die Erbschuld anhaftet, war dies nach theologischer Vorstellung, die vor Jahrhunderten entstanden ist, nicht möglich.

Ja, aber es gibt doch nichts Unschuldigeres als Neugeborene!

Ganz klar haben die Neugeborenen keine persönliche Schuld, doch war die Taufe nach der Lehre der Kirche unverzichtbar für den Eintritt in den Himmel. Noch der Katechismus von 1997 schrieb, dass die Kirche die ohne Taufe verstorbenen Kinder nur der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen kann.

Ist das immer noch die offizielle Lehre der Kirche?

Nein, zum Glück nicht mehr, denn durch diese Theorie wurde vielen Eltern, die schon durch den Verlust ihres Kindes litten, noch weiterer Schmerz zugefügt. Papst Benedikt XVI. hat 2007 betont, dass die Lehre vom Limbus eine nicht vom kirchlichen Lehramt unterstützte frühere theologische Auffassung sei und nicht zur Glaubenslehre der katholischen Kirche gehöre.

Besten Dank für trostvolle Auskunft. pam

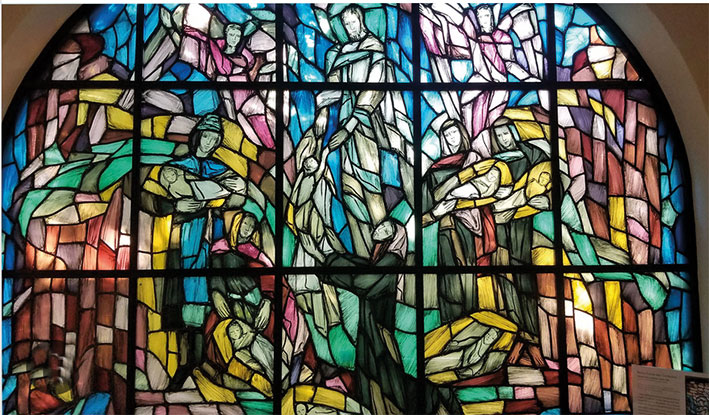

Maria, die Mutter Gottes, beweinte den Tod ihres Sohnes Jesus auf Golgatha. Sie blieb bis zum Ende, zusammen mit ihrer Schwester, mit Maria, der Frau des Klopas, mit Maria von Magdala und mit Johannes: «Stabat Mater», singen Pergolesi und viele andere Komponisten in sehr ergreifenden Weisen.

Als Christus sie sah, vertraute er ihr den Jünger, den er liebte als «Ersatzsohn» an: «Frau, siehe, dein Sohn». Er vertraut sie Johannes an: «Siehe, deine Mutter», damit dieser sie bei sich aufnimmt (19,26–27).

Die Jungfrau Maria, die den Sohn Gottes in ihrem Schoss getragen hat, weint auch mit all den Frauen, die ihr Kind während der Schwangerschaft verlieren. Wie viele Mütter erleiden Fehlgeburten, über die leider so wenig gesprochen wird, und bei denen man «so tut, als sei nichts geschehen». Dabei sind sie vollwertige menschliche Wesen!

Jesus Christus identifiziert sich mit jedem dieser Babys, die nach seinem Bild gewoben sind. All diese Verluste stellen echte Trauerfälle dar. Ich finde es äusserst schade, dass das derzeitige Beerdigungsritual der römisch-katholischen Kirche keine Texte für Fehlgeburten enthält, für Kinder, die vorzeitig verstorben oder tot geboren sind.

Wie tröstlich und erleichternd kann es sein, den Namen des Kleinen zu nennen, ihn in das Gästebuch der Familie einzutragen, eine Beerdigungsfeier für das Kind zu erleben. Ich habe dies mehrfach praktiziert und ich kann wirklich bestätigen, wie wohltuend das ist.

Sollte das kirchliche Lehramt, das so viel Respekt vor der menschlichen Existenz verlangt, und zwar von der Empfängnis an – übrigens zu Recht! – nicht stärker auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen und ihnen in einer solchen Situation die pastorale, spirituelle und liturgische Unterstützung zukommen lassen, die sie benötigen?

Die Mater Dolorosa könnte als Schutzpatronin dienen für Mütter, die so tief betroffen sind. An vielen Orten gibt es Kapellen, zu denen die trauernden Mütter ihre totgeborenen Kinder brachten. Nach einer Messe, die in der Kapelle gefeiert wurde, beerdigte die Familie das Kind auf dem Friedhof neben der Kapelle. Manche dieser Kapellen sind der Muttergottes geweiht und feiern ihr Patronatsfest am 8. September, dem Geburtstag von Maria.

François Xavier Amherdt

Wir stehen mitten im Jahr des Gebets, das Papst Franziskus zur Vorbereitung des Heiligen Jahres ausgerufen hat. Mit diesem ABC wollen wir einladen verschiedene Aspekte des Glaubens und des Gebetes zu entdecken. Vielleicht könnte sich jeder und jede vornehmen, während der kommenden Monate jeweils jeden Tag den Text hinter einem der Buchstaben dieses ABC zu meditieren.

A = AMEN

Wir sagen Amen – also Ja – zum Bekenntnis unseres Glaubens, weil Gott uns zu Zeugen des Glaubens bestellt. Wer Amen sagt, stimmt dem Wirken Gottes in Schöpfung und Erlösung freudig und frei zu. Das hebräische Wort «Amen» stammt aus einer Wortfamilie, die sowohl «Glauben» als auch «Festigkeit, Verlässlichkeit und Treue» bedeutet. «Wer Amen sagt, gib seine Unterschrift (Augustinus). Dieses uneingeschränkte «Ja» können wir nur sprechen, weil Jesus sich für uns in Tod und Auferstehung als treu und verlässlich erwiesen hat. Er ist selbst das menschliche «Ja» zu allen Verheissungen Gottes, wie er auch das endgültige «Ja» Gottes zu uns ist. (Youcat Nr. 165)

B = BIBEL

Die Bibel ist für uns eine Quelle für das Gebet. Beten mit dem Wort Gottes heisst die Worte und Ereignisse der Bibel für das eigene Beten nützen. «Die Bibel nicht kennen, heisst Christus nicht kennen (Hl. Hieronymus). Die Heilige Schrift, besonders die Psalmen und das Neue Testament, sind ein wertvoller Schatz; dort finden sich die schönsten und stärksten Gebete der jüdisch-christlichen Welt. Diese Gebete zu sprechen, vereinigt uns mit Millionen Betern aus allen Zeiten und Kulturen, vor allem aber mit Christus selbst, der in all diesen Gebeten gegenwärtig ist. (Nr. 491)

C = CHRISTUS

In der Kurzformel «Jesus ist der Christus» kommt der Kern des christlichen Glaubens zum Ausdruck: Jesus, der einfache Zimmermannssohn aus Nazareth, ist der erhoffte Messias und Retter. Sowohl das griechische Wort «Christos» wie das hebräische Wort «Messias» bedeuten «Gesalbter». Nach Christus heissen wir Christen – zum Ausdruck unserer hohen Berufung.

(Nr. 73)

D = DANKEN

Alles, was wir sind und haben, kommt von Gott. Paulus sagt: «Was hast du, das du nicht empfangen hättest?» (1 Kor 4,7). Gott, dem Geber alles Guten, dankbar zu sein macht glücklich. Das grösste Dankgebet ist die Eucharistie (griech. Danksagung), in der Jesus Brot und Wein nimmt, um darin die ganze Schöpfung Gott verwandelt darzubringen. (Nr. 488)

E = ELTERN

«Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen». (Heiliger Augustinus)

F = FREIHEIT

Freiheit ist die von Gott geschenkte Kraft, ganz aus sich selbst handeln zu können; wer frei ist, handelt nicht mehr fremdbestimmt. Gott hat uns als freie Menschen

erschaffen und will unsere Freiheit, damit wir uns aus ganzem Herzen für das Gute, ja für das höchste «Gut» – also für Gott entscheiden können. Je mehr wir das Gute tun, desto freier werden wir. (Nr. 286)

G = GOTT

Auch der Mensch, der sich gottlos nennt, wird Gott nicht los. Auch der Mensch, der Gott aufgibt, wird von Gott nicht aufgegeben. Und niemand kann so tief fallen, dass er aus der Liebe Gottes herausfallen würde. (P. Walbert Bühlmann)

H = HERZ

Gott hat ein Herz für uns Menschen. Der Mensch kann mit der Vernunft erkennen, dass es Gott gibt, nicht aber, wie Gott wirklich ist: Weil aber Gott gerne erkannt werden möchte, hat er sich geoffenbart. Gott musste sich uns nicht offenbaren. Er hat es getan – aus Liebe … In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott immer wieder zu den Menschen gesprochen. In ihm hat er uns sein Herz ausgeschüttet und sein innerstes Wesen auf immer für uns anschaulich gemacht. (Nr.7)

J = Jugendliche

Die Kirche braucht euch an vielen Stellen… Ihr seid die Zukunft der Kirche. Ihr selbst seid verantwortlich dafür, dass die Kirche jung bleibt und immer wieder jung wird. Stellt euch der Kirche zur Verfügung und arbeitet mit in der Art und Weise, wie es dem Ruf Jesu Christi an euch entspricht! Folgt Jesus Christus nach! Stellt euer Leben in seinen Dienst! Dies gibt eurem Leben tiefsten Sinn und Inhalt. Zögert nicht, aufs Ganze zu gehen! Stellt so eure jugendlichen Talente auch der Kirche vorbehaltlos zur Verfügung! Die Kirche braucht euch als Jünger. (Johannes Paul II.)

K = KLAGEN

Es ist seltsam: Die Menschen klagen darüber, dass die Zeiten böse sind. Hört auf mit dem Klagen! Bessert euch selber! Denn nicht die Zeiten sind böse, sondern unser Tun. Und wir sind die Zeit. (Hl. Augustinus)

L = LOBEN

Gott braucht keinen Applaus. Aber wir brauchen es, dass wir spontan unsere Freude an Gott und unseren Jubel im Herzen ausdrücken. Wir loben Gott, weil es ihn gibt und weil er gut ist. Damit stimmen wir schon jetzt in das ewige Lob der Engel und Heiligen im Himmel ein. (Nr. 489)

M = MARIA

Von Maria beten lernen heisst mit ihr sagen: «Mir geschehe, wie du es gesagt hast!» (Lk 1,38). Beten ist letztlich Hingabe, die auf die Liebe Gottes antwortet. Wenn wir wie Maria «Ja» sagen, hat Gott die Möglichkeit, sein Leben in unserem Leben zu führen. (Nr. 479)

N = NAME

Gottes Name lautet: «Jahwe», der sich in vielerlei Versionen übersetzen lässt: «Ich bin, der ich bin», «Ich werde sein, der ich sein werde» oder gar «Ich bin der Seiende». Im Vaterunser heisst es: «Geheiligt werde dein Name». (Lukas 11.2)

O = OFFENBARUNG

Der Mensch kann mit der Vernunft erkennen, dass es Gott gibt, nicht aber, wie Gott wirklich ist. Weil aber Gott gerne erkannt werden möchte, hat er sich geoffenbart (Nr. 7). Gott zeigt sich im Alten Testament als Gott, der die Welt aus Liebe geschaffen hat und den Menschen auch dann noch treu bleibt, wenn sie in der Sünde von ihm abfallen (Nr. 8). In Jesus Christus ist Gott selbst zur Welt gekommen. Er ist Gottes letztes Wort. Im Hören auf ihn können alle Menschen aller Zeiten wissen, wer Gott ist und was zu ihrem Heil notwendig ist. (Nr. 10.

P = PSALMEN

Die Psalmen gehören neben dem Vaterunser zum grössten Gebetsschatz der Kirche. In ihnen wird auf unvergängliche Weise das Lob Gottes gesungen.

(Nr. 473)

Die Psalmen gehören zu den schönsten Texten der Weltliteratur und berühren auch moderne Menschen unmittelbar durch ihre spirituelle Kraft. (Nr. 473)

Q = QUELLE

Die Eucharistie ist «die Quelle und der Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens» (2. Vat. Konzil). Darauf zielt alles; darüber hinaus gibt es nichts Grösseres, was noch zu erreichen wäre. (Nr. 208)

R = REUE

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen! Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde! Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen … Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, deinen heiligen Geist nimm nicht von mir! Gib mir wieder die Freude deines Heils, rüste mich aus mit dem Geist der Grossmut! (Psalm 51)

S = SONNTAG

Am Sonntag kommen Christen seit den ersten Zeiten zusammen, um ihren Erlöser zu feiern, ihm zu danken und sich mit ihm zu vereinigen. Sie unterlassen an diesem Tag alle Arbeiten, die sie bei der Verehrung Gottes behindern und den Charakter des Festes, der Freude, der Ruhe und der Erholung stören. (Nr. 365)

T = TAUFE

Durch die Taufe wird jedes Kind in einen Freundeskreis aufgenommen, der es nie, weder im Leben noch im Tod verlassen wird … Dieser Freundeskreis, diese Familie Gottes, in die das Kind nun eingegliedert wird, begleitet es immerfort, auch in Tagen des Leids, in den dunklen Nächten des Lebens; er wird ihm Trost, Zuspruch und Licht geben. (Papst Benedikt XVI.)

U = UMWELT

Der Einsatz des Gläubigen für eine gesunde Umwelt entspringt unmittelbar aus seinem Glauben an Gott, den Schöpfer, aus der Wertung der Folgen der Erbsünde und der persönlichen Sünden sowie aus der Gewissheit, von Christus erlöst zu sein. Die Achtung vor dem Leben und vor der Würde der menschlichen Person beinhaltet auch die Achtung vor und die Sorge für die Schöpfung, die berufen ist, mit dem Menschen zusammen Gott zu verherrlichen. (Johannes Paul II, Botschaft zum Weltfriedenstag 1990, Nr. 16)

V = VERGESSEN

«Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst: Ich vergesse dich nicht. Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände – Spruch des Herrn». (Jesaja 49, 14-16)

W = WAHRHEIT

Im Respekt vor der Wahrheit zu leben, bedeutet nicht nur, sich selbst treu zu sein. Genauer betrachtet bedeutet wahrhaftig sein, treu gegenüber Gott zu sein, denn er ist die Quelle der Wahrheit. Ganz unmittelbar finden wir die Wahrheit über Gott und die gesamte Wirklichkeit in Jesus, der «der Weg, die Wahrheit und das Leben» (Joh 14,6) ist (Nr. 453)

X = XENOPHOPIE (d.h. Furcht vor allem Fremden)

«Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst». (Mt 7.12) «Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen». (Mt 25.35)

Y = YSOP

Ysop ist eine wohlriechende Pflanze, die im Alten Testament zum Reinigungsmittel von der Sünde wurde. Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich und ich werde weisser als Schnee! Lass mich Entzücken und Freude hören! (Psalm 51-9)

Z = ZWEIFEL

«Ich zweifle, also bin ich!». Für manche Christen scheint es eine Sünde zu sein, wenn man zweifelt.

Ganz anders der hl. Kirchenvater Augustinus, der meint, dass der radikale Zweifel die Voraussetzung für die Erkenntnis Gottes ist, in dem der Mensch seine letzte Gewissheit findet.

Paul Martone

Wer in den Ferien wandern geht, oder mit dem Auto unterwegs ist, sieht oft am Wegesrand ein Kreuz stehen. Manchmal ist dort auch der Name eines Mannes oder einer Frau auf einer Tafel angebracht worden.

Kinder fragen dann vielleicht, was dieser Name bedeute, ob es sich dabei um den Namen des Menschen handle, der am Kreuz hängt. Die Eltern können ihren Kindern erklären, dass dieser Name für einen Menschen steht, der hier auf der Strasse verunglückt ist, oder bei einer Wanderung abgestürzt und verstorben ist. Seine Angehörigen hätten dann hier ein Kreuz aufgestellt, weil sie immer an ihn denken und hoffen, dass Gott den Verstorbenen zu sich genommen hat. Das hat Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, seinen Freunden versprochen. Er hat gesagt, dass Gott alle Menschen, die gut gelebt haben, nach ihrem Tod zu sich in den Himmel holt, so wie er auch Jesus in den Himmel genommen hat. Der Tod Jesu am Kreuz hat uns den Weg dorthin geöffnet. Das Kreuz ist gleichsam der Schlüssel zum Himmel, und deshalb haben es die Angehörigen des Verstorbenen hier an der Unfallstelle aufgerichtet.

Es gibt aber auch Menschen, die ein Kreuz an der Kette um den Hals tragen. Sie tun dies, um zu zeigen, dass sie an Jesus und an Gott glauben. Selbst wenn heute viele das Kreuz nur als Schmuck tragen und vielleicht nicht einmal mehr wissen, was es bedeutet, ist das Kreuz immer ein Erkennungszeichen der Christen gewesen. Es ist ein Zeichen des Sieges über den Tod und über die menschliche Schuld. Wer es trägt, bekennt sich zum gekreuzigten Jesus und zum Leben, das er bringt. Denn sein Tod am Kreuz war nicht das letzte Wort, denn sein Vater im Himmel hat ihn nach drei Tagen wieder vom Tod auferweckt. Das Kreuz, das wir irgendwo aufstellen, oder vielleicht um den Hals tragen, ist daher ein Glaubensbekenntnis. Mit einem Kreuzzeichen beginnen wir oft auch unsere Gebete, weil wir an Gott glauben und mit dem Beistand des Heiligen Geistes so zu leben versuchen, wie Jesus es uns gesagt hat. Bei allen Schwierigkeiten, die uns im Leben begegnen, gehen wir nicht unter, weil wir vom Kreuz getragen werden.

Paul Martone

Segne alle, die unterwegs sind

Lieber Gott,

du kümmerst dich um alle Menschen.

Heute bitte ich dich für alle, die irgendwo unterwegs sind:

die Männer und Frauen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren;

die Fahrer von Bussen und Strassenbahnen,die viele Menschen befördern;

die Reisenden in den Zügen und Flugzeugen,die in den Urlaub fahren;

die Fussgänger, die belebte Strassen überqueren …

Segne alle, die unterwegs sind!

Lass sie wieder gesund heimkommen ! Amen

Für Radfahrer

Lieber Gott,

ich habe ein Fahrrad geschenkt bekommen und freu mich sehr darüber.

Hilf mir, immer gut aufzupassen und beschütze mich auf der Strasse.

Lass alle Verkehrsteilnehmer wachsam sein, damit keine Unfälle passieren.Amen

Gebete aus dem empfehlenswerten Buch «Das grosse Buch der Gebete für alle Anlässe»

zusammengestellt von Reinhard Abeln. Erschienen im benno-Verlag.

Am 15. August feiern wir ein hohes Marienfest. Bisher nannte ich dieses immer «Mariä Himmelfahrt». Nun spricht man plötzlich von «Aufnahme Mariens in den Himmel». Ist das nicht das Gleiche?

Es stimmt, dass die allermeisten Kirchgänger von Mariä Himmelfahrt sprechen, aber streng genommen ist das nicht ganz richtig.

Worin liegt denn der Unterschied?

Maria ist nicht in den Himmel gefahren. Dies geschah nur bei Jesus, der 40 Tage nach seiner Auferstehung vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgefahren ist. Maria hingegen wurde von Jesus und den Engeln in den Himmel aufgenommen. Ob Maria vorher gestorben, oder «entschlafen» ist (wie es die orthodoxe Kirche glaubt) ist eigentlich zweitrangig. Das hat auch die katholische Kirche nie festgelegt. Sie legt nur die leibliche Auferstehung von Maria fest: «Ihr Leib, der den Erlöser geboren hatte, sollte die Verwesung nicht schauen».

Kommt der Unterschied zwischen der Himmelfahrt Jesu und der Aufnahme Mariens in den Himmel in anderen Sprachen deutlicher zum Ausdruck?

Ja, z. B. heisst Christi Himmelfahrt auf französisch «Ascension», die Aufnahme Mariens hingegen «Assomption de la Vierge Marie».

Von der Aufnahme Mariens in den Himmel ist aber in der Bibel nirgends die Rede.

Das stimmt. Die Aufnahme Marias wird in der Bibel nicht erwähnt. Überhaupt wissen wir aus den Evangelien nur wenig über das Leben der «Mutter Gottes», obwohl sie zu den bekanntesten Figuren des Christentums gehört. Der früheste schriftliche Bericht über Marias Aufnahme in den Himmel wurde erst im 4. Jahrhundert in Ägypten verfasst. Erst 1950 hat Papst Pius XII. diese Lehre dogmatisiert, also für verbindlich erklärt.

Hat dieses Fest denn für mich persönlich überhaupt eine Bedeutung?

Ich denke, es hat für jeden Gläubigen eine grosse Bedeutung. Wenn Maria, die als Mensch geboren wurde, in den Himmel aufgenommen wird, kann das jedem Menschen widerfahren. Maria versinnbildlicht somit den erlösten Menschen.

Besten Dank für diese Auskunft. pam

Was wirft Jesus Marta in jener Szene des dritten Evangeliums eigentlich vor, in der er die beiden Schwestern (deren Bruder Lazarus ist, laut Johannes 11 und 12,1-8) um Gastfreundschaft bittet? Nicht, dass sie ihren Gast umsorgt, denn das ist laut Lukas 8, 3 auch die Aufgabe der weiblichen Jünger (sie unterstützen die Zwölf mit ihrem Besitz). Lukas empfiehlt in seinem Doppelwerk nie, auf den Dienst am Tisch zu verzichten, wie es in der Apostelgeschichte 6, 2-4 der Fall ist, als der Streit über die Versorgung der Witwen griechischer Herkunft ausbricht.

Das Problem ist zum einen, dass Marta nicht zulässt, dass Maria anders handelt als sie, und Jesus scheint dies zu billigen: «Sag ihr doch, sie soll mir helfen», fordert sie vom Meister (Lukas 10,40). Zweitens kommt es auf die Art und Weise des Handelns an. Christus legt sich mit Marta an, weil sie in Sorge und Stress verfällt, was bereits in der Bergpredigt des Matthäus angeprangert wird (Mt 6, 25-34): «Sorgt euch also nicht um morgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage». Lukanische Übersetzung: «Du machst dir viele Sorgen und Mühen». (Lk 10,41) Schliesslich ist es eine Frage der Priorität: «Maria hat den guten Teil gewählt», schliesst Jesus (Lk 10,42).

Es geht nicht darum, die Berufs- und Hausarbeit gegen das Gebet oder das Hören des Wortes auszuspielen. Sondern darum, dem einzig Notwendigen den Vorrang zu geben, der Liebe zum Herrn, zu den Brüdern und Schwestern und zu uns selbst, mit unserem ganzen Wesen, unserem Herzen, unserer Seele, unserer Kraft und unserem Geist (Lk 10, 27). Zusammen mit dem unmittelbar vorausgehenden Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 29-37) bietet die Episode von den beiden Schwestern somit einen wunderbaren Kommentar dazu, was «das grösste Gebot» konkret bedeutet, wie Jesus es dem Gesetzesgelehrten (Lk 10, 25). Hier weist Christus einer Frau den Platz des Jüngers schlechthin zu. Was für ein Fortschritt!

Das Klosterleben setzt all dies in die Tat um: Es verbindet Betrachtung (Kontemplation) und Aktion in einem Lebensrhythmus von erstaunlicher Ausgewogenheit. Ora et labora, bete und arbeite, lautet das Motto der Nonnen und Mönche. Das eine geht für jeden Christen nicht ohne das andere.

François Xavier Amherdt

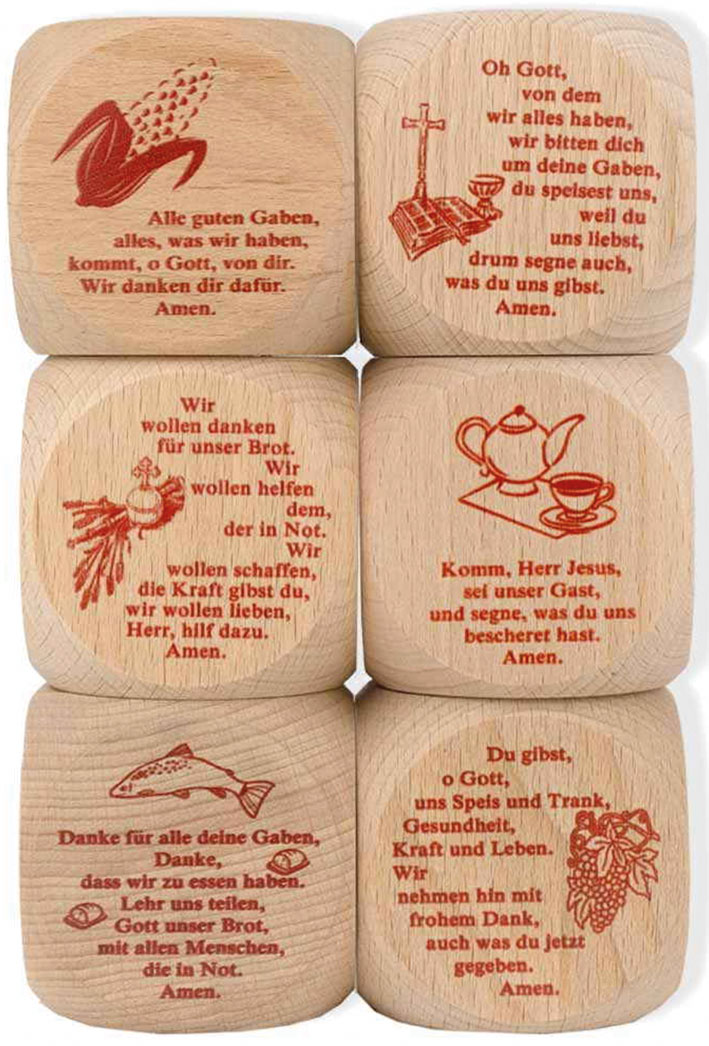

Danke für das Essen

Lieber Gott, wie glücklich bin ich,

dass ich jeden Tag zu essen habe!

Ich danke dir für alles, was du uns schenkst:

für Kuchen und Preiselbeeren, für Suppe und Kartoffeln,

für Gemüse und Fleisch,auch für den guten Dessert.

Du gibst uns so viele gute Dinge,die uns schmecken und uns satt machen.

Ich bitte dich für alle Menschen, die nichts oder wenig zu essen haben:

Lass alle satt werden! Mach alle froh. Amen.

Wir wollen lernen zu teilen

Lieber Gott, wir danken dir für dieses Essen und für alle, die es uns zubereitet haben.

In anderen Ländern haben viele Menschen nicht genug zu essen.

Auch in unserer Stadt werden bestimmt nicht alle Menschen satt.

Lieber Gott, wir wollen lernen zu teilen, was wir haben können.

Segne jetzt unsere Mahlzeit. Amen

Gebete aus dem empfehlenswerten Buch «Das grosse Buch der Gebete für alle Anlässe»

zusammengestellt von Reinhard Abeln. Erschienen im benno-Verlag.

Meine Mutter ist leider an Demenz erkrankt, sodass sie nicht mehr alles mitbekommt, was um sie herum geschieht. Am letzten Freitag hat sie auch den Pfarrer nicht mehr erkannt, der ihr seit vielen Monaten die Krankenkommunion gebracht hat. Deshalb meine Frage: Warum soll sie noch die Kommunion empfangen, sie bekommt es sowieso nicht mit?

Ich denke, es ist auch bei ihrer dementen Mutter sinnvoll, ihr die Kommunion zu spenden, denn sie hat ja als Gläubige gelebt und nun spürt sie in der Krankheit ihre Grenzen schmerzlich. Deshalb ist die Kommunion ein grosser Trost und eine Quelle von Kraft.

Ja, früher war das schon so, aber jetzt bekommt sie das ja gar nicht mehr mit!

Niemand kann genau sagen, wie viel ihre Mutter im Augenblick noch mitbekommt. Fragen sie sich doch, ob ihre Mutter, wenn sie voll über ihre geistigen Kräfte verfügen könnte, jetzt die Kommunion empfangen möchte. Die Achtung vor ihr gebietet, darauf Rücksicht zu nehmen. Man soll sie dazu aber auch nicht zwingen! Wenn sie früher regelmässig die Kommunion empfangen hat, soll sie ihr jetzt grundsätzlich nicht verwehrt werden.

Kann ich dabei etwas helfen?

Ja, ich glaube es ist hilfreich, wenn sie mit ihrer Mutter immer wieder jene Gebete sprechen, die sie früher gelernt und regelmässig gebetet hat. Untersuchungen zeigen, dass demente Menschen über das Gehör Dinge, die ihnen von früher vertraut waren, wiedererkennen. So darf man annehmen, dass Gebete, die sie einmal auswendig konnten, in ihnen die notwendige Bereitschaft zum Empfang der Kommunion auslösen können.

Ist das aber nicht eine Geringschätzung des Allerheiligsten?

Ich möchte hier Eduard Nagel zitieren, der geschrieben hat: «Zu bedenken ist in der Frage auch: Die Kommunion ist Nahrung auf dem Weg, ist Weg-Zehrung nicht nur angesichts des unmittelbar bevorstehenden Todes. Der Nahrung bedarf der Mensch, um zu überleben. Wer ein Leben lang geistlich vom Brot des Lebens gelebt hat, dem darf dieses Brot nur dann vorenthalten werden, wenn die Spendung aus einem erkennbaren Grund ein Missbrauch wäre».

Und das ist katholische Lehre?

Ja, ganz sicher! Papst Franziskus hat daran erinnert, dass die Eucharistie «nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein grosszügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen» ist.

Danke für die Auskunft. Ich freue mich, dass meine demente Mutter auch weiterhin die Kommunion empfangen darf. pam

Warum sollte man Christ sein, wenn nicht, um den Geist zu empfangen.

«Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig». Dieser Aufruf im Herzen des Buches Levitikus (19,2), dem alttestamentlichen Heiligkeitskodex, wird vom ersten Petrusbrief (1,16) aufgegriffen, der sich damit an die Neugetauften wendet. Tatsächlich besteht dieser Brief zu einem grossen Teil aus einer Taufpredigt (1 Petrus 1,13 -4,11). Er richtet sich an Christen, die der Verfolgung ausgesetzt sind. Er erinnert sie an ihre immense Würde: Durch die Taufe haben sie Anteil am «königlichen Priestertum Christi», sie sind Mitglieder des «auserwählten Geschlechts», sie gehören zum «heiligen Stamm», um der Welt, die in Finsternis versunken ist, das Lob des Herrn des Lichts zu verkünden (1 Petrus 2,9).

So werden sie aufgefordert, «in ihrer ganzen Lebensführung heilig zu werden nach dem Beispiel des Heiligen, der sie berufen hat» (1 Petrus 1,15). Indem sie jeden Menschen, selbst ihre Feinde, lieben, ahmen Christen den Vater nach, unterscheiden sich von den Heiden und werden zu Kindern Gottes (Matthäus 5,43-48).

Wie lässt sich eine solche Herausforderung verwirklichen? Woher die Kraft nehmen, «vollkommen zu werden, wie der himmlische Vater vollkommen ist» (Matthäus 5,48)? Das Neue Testament kehrt die Perspektive um. Nicht durch unsere «Anstrengungen» und «Verdienste» können wir heilig werden, sondern durch die Annahme der Gnade des Geistes, die uns seit unserer Taufe geschenkt ist. Weil wir «gezeugt werden durch den unvergänglichen Samen: aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt» (1 Petrus 1,23), werden wir fähig, Gott nachzuahmen. Und durch diesen Gehorsam gelingt es uns, «uns nicht den Begierden hinzugeben, wie früher in unserer Unwissenheit» (1 Petrus 1,14).

Dieser universelle Aufruf zur Heiligkeit durch das Geschenk der Gnade ist sicherlich eines der zentralen Elemente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er steht im Mittelpunkt von «Lumen gentium», dem grossen Text über die Kirche (in Kapitel 5, Nr. 39 -42). Warum sollte man Christ sein, wenn nicht, um den Heiligen Geist zu empfangen, seine Heiligkeit nachzuahmen und an seiner göttlichen Natur teilzuhaben? Der Herr ist heilig, d. h. abgeschnitten, getrennt von Hass, Gewalt und Ungerechtigkeit. Er sondert seine Heiligen, uns alle, ab, damit Liebe, Frieden und Gerechtigkeit zu den Grundsätzen unseres Handelns werden. Das letzte Konzil ist ein eminent biblisches und «mystisches» Konzil: Es will die persönliche und gemeinschaftliche Bezie–hung zu Christus fördern.

François Xavier Amherdt

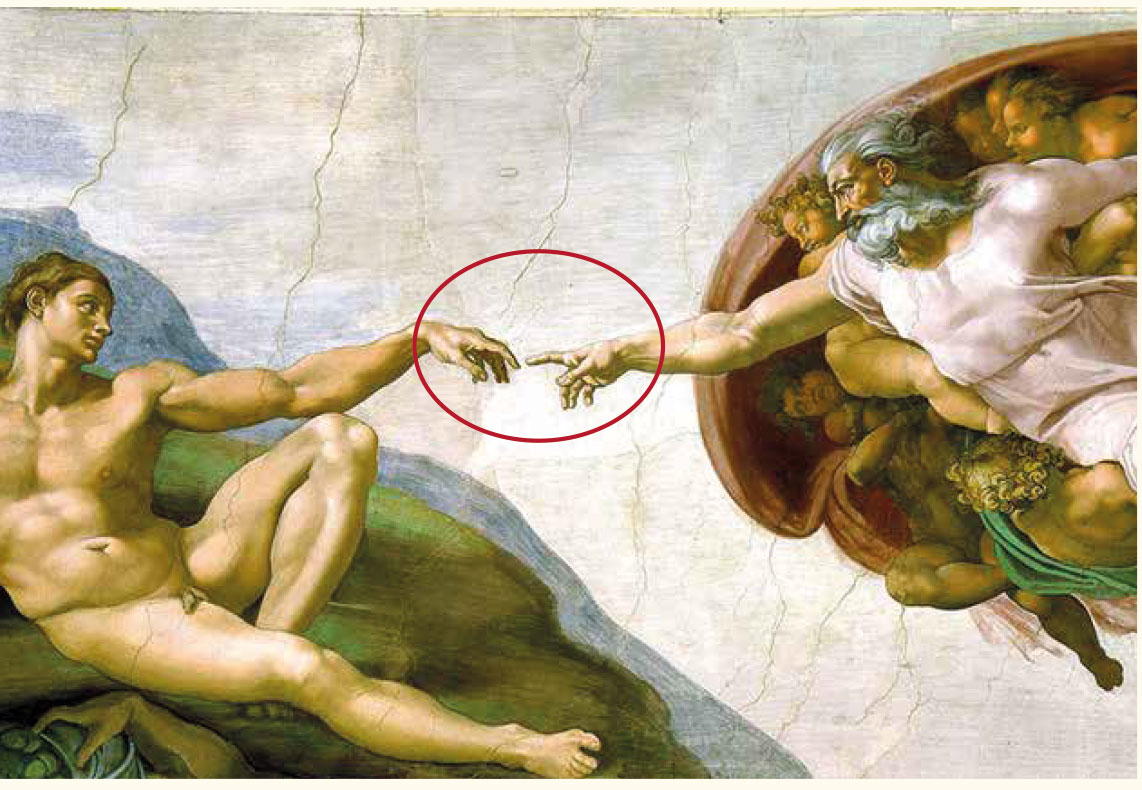

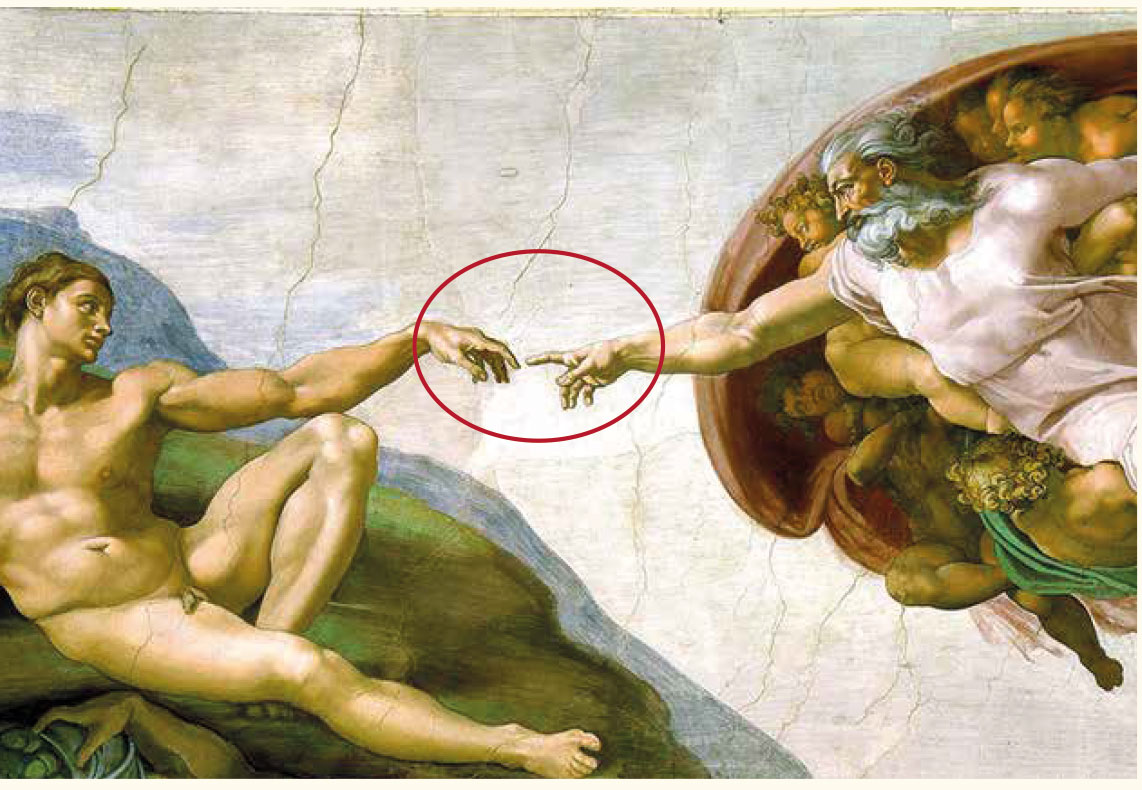

Zwei Zeigefinger haben es in der Kunst «weit gebracht». Den ersten Zeigefinger erkennen wir in einem der bekanntesten Fresken Michelangelos, mit denen er die Decke der Sixtinischen Kapelle schmückte. Es ist die Erschaffung des Menschen, die bei Gott beginnt und auch, wie es das monumentale Werk des Endgerichtes an der Altarwand der Kapelle zeigt, bei ihm endet.

Die Erschaffung des Menschen

In seinem Fresko von der Erschaffung von Adam, zeigt uns Michelangelo (1475–1564) den Menschen, der nackt und energielos auf der Erde liegt. Der Funke des Lebens geht von der ausgestreckten Hand Gottes an Adam über, von einer Fingerspitze in die andere.

Adam wird durch den Finger Gottes aus dem Staub der Erde ins Leben gerufen. «Ich bin es, der die Erde erschaffen hat samt den Menschen und den Tieren, die auf der Erde leben, durch meine gewaltige Kraft und meinen hoch erhobenen Arm, und ich gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen», heisst es im Buch Jesaja. Gott schafft etwas Neues, und zwar aus einer unendlich grossen Liebe heraus, die nur Gott schenken kann. «Ich liebe: ich will, dass du bist» hat der selige Johannes Duns Scotus (1266–1308) Gott in den Mund gelegt. Deshalb schauen sich Gott und Adam auch in die Augen, er tritt mit ihm in Austausch, spricht ihn mit «Du» an und lässt sich von ihm ebenfalls mit «Du» ansprechen.

Michelangelo hat Gott nicht in einem luftleeren Raum gezeichnet, sondern ihn mit einem roten «Tuch» umgeben, das sich bei genauerer Betrachtung als Querschnitt durch das menschliche Herz erweist. Es gibt noch andere Deutungen dieses Tuches, aber mir gefällt das Herz am besten, denn es zeigt uns, dass wir Menschen aus dem Herzen Gottes entstanden sind. Wir dürfen sagen, dass Gott uns aus Liebe und Herzensgüte erschaffen hat, um seine unendliche Liebe mit jemandem teilen zu können. «Das Bild Gottes spiegelt das Bild Adams wider, und während sie einander in die Augen schauen, entsteht eine intensive und schöne Verbindung zwischen ihnen» (Selena Mattei), die den Menschen sehnsüchtig auf Gott schauen lässt. Der tiefste Wunsch des Menschen besteht darin, ganz in dieses Herz Gottes, aus dem er entstanden ist, zurückzukehren und in ihm Heimat und Ruhe (wieder) zu finden, wie es der heilige Augustinus geschrieben hat: «Auf dich hin, Herr, hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz bis es Ruhe findet in Dir!» Auf diesem Weg sind wir Menschen nicht allein, sondern werden durch den Heiligen Geist geführt, er ist, wie es in der dritten Strophe im Hymnus «Veni Creator Spiritus» (Komm, Schöpfer Geist) heisst, der «Finger Gottes, der uns führt».

Mut zur Lücke

Dem Betrachter fällt auf, dass Gott mit seinem Finger den Menschen erschafft, doch der Finger Gottes berührt den Finger des Adam nicht. Zwischen beiden Zeigefingern klafft jene winzige Lücke, die sich – fast im Zentrum des Bildes – vor der lichterfüllten Weite des Himmels abzeichnet. Das ist kein Zufall, sondern von Michelangelo gewollt, denn er hat überdeutlich gespürt: So nah Schöpfer und Geschöpf einander auch sind, so weit sind beide zugleich voneinander entfernt. Gott hat den Menschen als seinen Partner erschaffen, wenn auch nicht als Partner auf gleicher Ebene; aber er nimmt den menschlichen Partner so ernst, dass er ihm Freiheit schenkt, sogar die Freiheit sich gegen ihn zu wenden. Deshalb muss zwischen ihnen eine Lücke klaffen, die zeigt, dass Gott uns nicht zwingt, auf seine schöpferische Liebe mit unserer Liebe zu antworten, denn eine erzwungene Liebe ist ein Widerspruch in sich. Die Lücke zwischen beiden Fingern: ein Zeichen der Freiwilligkeit und der Freiheit, sogar der Freiheit sich gegen Gott zu wenden. Gott kettet uns nicht an sich, sondern er nimmt uns ernst und lässt uns mit einem ungeheuren Vorschuss an Vertrauen unsere Freiheit. Er lässt uns frei, aber er verlässt uns nicht! Paulus betont, dass Christus uns zur Freiheit berufen hat und dass wir Menschen uns bemühen sollen, dass uns das Joch der Knechtschaft nicht wieder auferlegt wird.

Der geniale Künstler ist sich dieser Lücke zwischen Gott und Mensch bewusst. Unentwegt kreist Michelangelos Denken um die Lücke zwischen dem Finger Gottes und jenem von Adam. Denn anders als Adam weiss Michelangelo als Mensch um diesen Abstand. Er kennt das Verlangen, diese Kluft zu überwinden, die Sehnsucht, dem Glanz und der Nähe des Göttlichen erneut teilhaftig zu werden. Deshalb war Michelangelo nicht nur ein genialer Künstler, sondern auch ein zutiefst gläubiger Mensch, der der Geschichte Gottes mit dem Menschen ein Gesicht verlieh, ein Ansehen, im wahrsten Sinne des Wortes etwas zum Ansehen.

Zeigen auf Jesus

Der zweite berühmte Zeigefinger ist jener von Johannes dem Täufer, dessen Geburtstag die Kirche am 24. Juni feiert. Auf den ersten Blick betrachtet ist dieser Heilige ein «komischer Kautz». Abgesehen von seiner bildhaften Sprache war auch seine Kleidung nicht gerade chic, denn er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Auch sein Menüplan war zumindest gewöhnungsbedürftig: Heuschrecken und wilder Honig. So einen würde man heute in vielen Kreisen als verschrobenen Aussteiger und Ökofreak, oder bestenfalls als Vegetarier bezeichnen und vielleicht auch belächeln. Damit tut man diesem Menschen aber Unrecht, denn er war von Anfang an ein Auserwählter Gottes, dessen Geburt, wie bei Jesus durch den Engel Gabriel seinem Vater Zacharias angekündigt worden war. Johannes’ Mutter war Elisabeth, die dann tatsächlich in hohem Alter mit ihm schwanger wurde. Während ihrer Schwangerschaft wurde sie von ihrer ebenfalls schwangeren Verwandten Maria aus Nazareth besucht, die dann bis zur Geburt des Johannes bei ihr blieb. Johannes ging als Erwachsener zunächst in die Wüste und trat erstmals um das Jahr 28 öffentlich als Bussprediger auf und kündigte das Kommen des von den Juden seit Jahrhunderten erwarteten Messias. Er taufte nur mit Wasser als Symbol für die Rettung im kommenden Weltgericht und versammelte eine Schar von Anhängern um sich. Sein ganzes Leben hatte einen einzigen, aber umso grossartigeren Sinn: Das Zeigen auf Jesus! «Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt!»

Er ist die Wahrheit, die euch frei machen wird! Das war auch der Grund für seinen gewaltsamen Tod, denn er scheute nicht davor zurück König Herodes Antipas die unrechtmässige Verbindung mit seiner Schwägerin Herodias öffentlich vorzuhalten. Herodias verzieh ihm diese Demütigung nicht und stachelte ihre Tochter Salome auf, zum Dank für ihren Tanz vom davon entzückten Stiefvater Herodes, den Kopf des Johannes zu fordern. Ein Wunsch, der ihr gewährt wurde. Die Verehrung des Täufers hat sich rasch verbreitet, oft wurde er dargestellt und viele Gotteshäuser sind ihm geweiht, darunter die Lateranbasilika in Rom, die «Mutter aller Kirchen auf dem Erdenrund». Neben Jesus und Maria ist Johannes der einzige, dessen Geburtstag gefeiert wird, woran seine besondere heilsgeschichtliche Bedeutung sichtbar wird.

Der Isenheimer Altar

Auf vielen Gemälden wird Johannes mit einem ungewöhnlich langen Finger dargestellt, mit dem er auf denjenigen weist, der nach ihm kommt, und der stärker ist als er, der nicht wert ist, ihm die Sandalen auszuziehen.

Ganz besonders ist diese Szene auf dem Isenheimer Altar zu sehen, den Mathias Grünewald in den Jahren 1512 bis 1516 geschaffen hat. Dort ist der Finger des Johannes fast so lange wie sein Gesicht. Und mit diesem Finger gibt er uns die Richtung an. Er tut es nicht aus einer beliebigen Idee. Er tut es mit der Heiligen Schrift in der anderen Hand. Und über jenem Finger steht geschrieben, was der Hinweis bedeutet – der Satz im Johannes-Evangelium: «Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen».

Es lässt sich auch so übersetzen: Er, der Gekreuzigte, muss regieren und dem habe ich mich unterzuordnen. Nicht einer der Glanzlichter und Gernegross unserer Welt, nein! Er, dieser Geschlagene mit den Pestbeulen, hat im Mittelpunkt zu stehen, und von da aus hat man all das andere im nahen und fernen Umkreis zu sehen. Damit ist auch das Selbstverständnis des Täufers umschrieben: Johannes versteht sich selbst als einer, der ganz auf den Messias Jesus ausgerichtet ist. Jörg Sieger meditiert diese Szene auf dem Isenheimer Altar wie folgt:

«Schau auf ihn, sagt der Finger Johannes des Täufers. Du kannst an deinem Leid verzweifeln, du kannst es aber auch annehmen, denn selbst Jesus Christus hat gelitten und uns gezeigt, dass am Leiden kein Weg vorbeiführt. Gott selbst ist in den Tod gegangen. Aber es war kein sinnloses Sterben. Die Schuld der ganzen Welt hat er getragen und die ganze Menschheit erlöst».

Dieser Altar stand in der Kirche des Spitals von Isenheim, unweit von Colmar, das vom Antoniterorden geleitet wurde. In diesem Spital wurden viele Menschen behandelt, die an Mutterkornbrand litten. Die im Mittelalter verbreitete Krankheit löste stark brennende Schmerzen aus, die man deshalb «Heiliges Feuer» oder «Antoniusfeuer» nannte, das oft mit dem Absterben von Gliedmassen verbunden war. Dagegen gab es kaum ein Heilmittel. Der Körper von Grünewalds Jesus auf dem Isenheimer Altar ist von grünbläulichen Wunden übersät – Kennzeichen von Mutterkornpilzbrand: Der Messias leidet am «Antoniusfeuer» – wie damals viele Menschen. Deshalb wollte der Altar den Betrachter erinnern: Christus hat sein Leid angenommen und Gott wieder als sein Opfer zurückgegeben. Und er hat es auch für dich getan, er hat für dich gelitten. Diese Worte schenkten den Betern und Beterinnen vor diesem Altar Trost und Hoffnung, die sie in ihrer Situation dringend brauchten. In diesem Christus konnten sich die Kranken im Spital wiederentdecken, denn Johannes mahnt die Nachfolgenden durch sein Hinweisen auf den Gekreuzigten, dass sie das, was geschah, für alle Zeit in Erinnerung halten.

Der Zeigefinger mahnt: Wenn ihr wissen wollt, worauf es wirklich ankommt, wenn der Tod mit seinen Boten, Begleitern und Helfern nahe ist, dann blickt auf Christus, den Gekreuzigten. Auch wenn ihr euch lieber von dieser zerschlagenen und gefolterten Gestalt abwenden möchtet: Den müsst ihr anschauen! Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt.

Paul Martone

Das Fest von Johannes dem Täufer kann für die Eltern ein guter Anlass sein, über Jesus und vor allem über die Taufe zu reden, denn auch Jesus hat sich von Johannes taufen lassen.

Da sich die allermeisten Kinder nicht an ihre Taufe erinnern können, bieten die vorhandenen Fotos oder Videoaufnahmen einen guten Einstieg in dieses Gespräch. Die Eltern können dann erklären, dass das Kreuz, das sie am Beginn der Taufe ihrem Kind auf die Stirn gezeichnet haben, ein Zeichen der Liebe Gottes ist. Wenn die Eltern ihm dieses Kreuz immer wieder auf die Stirn zeichnen, etwa wenn es das Haus verlässt, um in die Schule zu gehen, oder am Abend, wenn sie mit dem Kind das Nachtgebet sprechen, empfinden Kinder es als ein Zeichen des Vertrauens, der Geborgenheit und der Liebe.

Als das Wasser über den Kopf gegossen wurde, war dies das Zeichen der Reinigung, um nun ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Dieses lebe ich nicht allein, sondern in einer grossen Gemeinschaft, die sich Kirche nennt, in die ich durch die Taufe eingetreten bin. Die Salbung mit dem gut riechenden Chrisam zeigt, dass wir in der Taufe Brüder bzw. Schwestern von Jesus werden, der, der Christus ist, also der Gesalbte. Und wie der Chrisam gut riecht, so sollen auch die Menschen, die an Jesus glauben, gut «riechen». Wir sagen das in unserer Sprache: «Es stinkt mir!», oder «Ich kann jemanden nicht riechen!». Wer aber aus Jesus Christus lebt, «riecht» gut, er/sie ist «attraktiv» und zieht durch sein überzeugendes Christsein andere Menschen an. Der Täufling erhielt auch eine Taufkerze, die an der Osterkerze entzündet wurde. Diese erinnert uns an die Auferstehung Jesu und der daraus entstandenen Hoffnung, dass auch wir eines Tages vom Tod auferstehen werden. Die Taufkerze begleitet das Kind während seines ganzen Lebens, sie wird bei der Erstkommunion und oft auch bei der Hochzeit noch einmal angezündet und manchmal auch beim Sterben. Das erinnert das Kind daran, dass es bei der Taufe ein Freund /eine Freundin von Jesus geworden ist und mit ihm gemeinsam durch das Leben gehen kann. Wie ein guter Freund steht Jesus immer an unserer Seite und lässt uns nie im Stich.

Übrigens: Wenn Eltern es dem Kind überlassen wollen, später selbst zu entscheiden, ob es sich taufen lässt, spricht dagegen auch die Erfahrung, dass Kinder am besten schon im Glauben aufwachsen, wenn die Eltern sie dabei begleiten können

Paul Martone

«Das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gerne allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt». (Hl. Teresa von Avila). Dieses Gespräch mit einem Freund ist nicht immer nur todlangweilig und ernst, sondern auch humorvoll und mit einem Lächeln auf den Lippen. Auch Gott hat Humor, im Alten Testament wird sogar geschrieben, dass Gott lacht und auch spottet, und zwar über seine Feinde, die meinen, sie seien stärker als er und sie könnten ihn bezwingen (Psalm 2, 1–4). Gott macht dem Beter, der seine Hilfe erbittet, Mut und er rät ihm, sich nicht aufzuregen über die Bösen, die erfolgreich sind, weil sie Komplotte schmieden. Denn am Schluss wird jener siegen, der Gott vertraut (Psalm 37).

Gott hat Freude am Menschen und er freut sich mit ihnen: «Gott freut sich und jubelt über dich, er erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag» (Zefanja 3, 17).

Von Jesus wird nicht berichtet, dass er gelacht hätte, aber er war kein Kind von Traurigkeit. Vielmehr nahm er gerne an Hochzeiten teil und liess sich auch von zwielichtigen Gestalten zum Essen einladen, so dass seine Gegner ihn als «Fresser und Säufer» bezeichneten (Lukas 7,34). Und wenn Jesus zu den Menschen gesandt worden ist, um ihnen die Frohe Botschaft zu verkünden, so tat er dies sicher nicht immer nur mit einem todernsten Gesicht. Seine Botschaft ist zwar in vielen Punkten sehr anspruchsvoll, aber sie enthält auch zahlreiche Erzählungen, die von Hochzeiten und Mählern handeln und von Menschen, die sich lieben, sich verzeihen und von solchen, die geheilt werden. Bei der Verkündigung dieser hoffnungsvollen Ereignisse hat Jesus sich mitgefreut.

Abbild Gottes

Wenn wir uns den himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus vorstellen als Personen, die Humor haben, geht es auch um die Frage, wer und wie Gott für uns ist. Nur der Buchhalter, der unsere Sünden fein säuberlich auflistet, um sie uns bei Gelegenheit unter die Nase zu reiben und uns dadurch das Höllenfeuer etwas heisser zu machen? Wenn Jesus nicht nur litt und weinte, sondern hie und da in geselliger Runde auch gelacht hat, so dürfen auch unsere Gebete humorvoll sein, unser Reden mit Gott darf befreiend sein und Spass machen. Wir Menschen lachen gerne, wir fühlen uns in einer frohen Runde wohler, es tut uns gut mit Menschen zusammen zu sein, die wir von Herzen gernhaben. Gott hat uns Menschen als sein Abbild geschaffen. Aus dieser Aussage in der Schöpfungsgeschichte dürfen wir darauf schliessen, dass Gott ebenfalls Humor haben muss.

Wir müssen aus unserem Herzen keine Mördergrube machen und ein trauriges Gesicht aufsetzen, wenn wir mit Gott, der für uns eine liebende Mutter und ein treuer Vater ist, reden.

Ein Sprichwort sagt: «Gott hat dir ein Gesicht gegeben, lächeln musst du selbst».

Auf den nächsten Seiten wollen wir humorvolle Gebete kennenlernen. Sicher wird sich jeder von uns in dem einen oder anderen Gebet wiederfinden und vielleicht wird es zum Lieblingsgebet werden, das ein Lächeln auf unser Gesicht zaubern kann.

Don Bosco (1815 –1888)

Das Lebensmotto des hl. Johannes Bosco (1815 –1888) lautete: «Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen» Seinem Schützling Dominikus Savio (1842–1857) sagte er: «Die Heiligkeit besteht darin, immer fröhlich zu sein, denn der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen».

Thomas Henry Basil Webb (1898 –1917)

Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen.

Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten.

Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die im Auge behält, was gut und rein ist, damit sie sich nicht einschüchtern lässt vom Bösen, sondern Mittel findet, die Dinge in Ordnung zu bringen.

Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen, und lasse nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breit machende Etwas, das sich «Ich» nennt.

Herr, schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Amen.

Teresa von Avila (1515 –1582)

O Herr, Du weisst besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der grossen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein. Bei meiner ungeheuren Ansammlung von Weisheit erscheint es mir schade, sie nicht weiterzugeben. Aber du verstehst, o Herr, dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte.

Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und verleihe mir Schwingen, zum Wesentlichen zu gelangen. Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr.

Ich wage nicht die Gabe zu erflehen mir Krankheitsschilderungen anderer mit Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. Lehre mich auch die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so liebenswert wie möglich.

Ich möchte keine Heilige sein. Mit ihnen lebt es sich so schwer. Aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. Lehre mich an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Amen.

Gebet aus Westafrika

Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.

Die Nacht ist verflattert, und ich freue mich am Licht.

So ein Tag, Herr, so ein Tag.

Deine Sonne hat den Tau weggebrannt

vom Gras und von unseren Herzen.

Was aus uns kommt und was in uns ist an diesem Morgen – alles ist Dank.

Herr, ich bin fröhlich heute am Morgen.

Die Vögel und die Erde jubilieren, und ich singe auch.

Das All und unsere Herzen sind offen für deine Gnade.

Ich fühle meinen Körper und danke.

Das Meer rollt gegen den Strand, ich danke.

Die Gischt klatscht gegen unser Haus,ich danke.

Herr, ich freue mich an der Schöpfung und dass du dahinter bist und daneben und davor und darüber und in uns.

Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.

Ein neuer Tag, der glitzert und knistert,

knallt und jubiliert von deiner Liebe.

Jeden Tag machst du. Halleluja, Herr!

Philipp Neri (1515 –1595)

«Mein Jesus, ich möchte dir dienen, und finde den Weg nicht. Ich möchte das Gute tun, und finde den Weg nicht. Ich möchte dich finden, und finde den Weg nicht. Ich möchte dich lieben, und finde den Weg nicht. Ich kenne dich doch nicht, mein Jesus, weil ich dich nicht suche. Ich suche dich, und ich finde dich nicht. Komm zu mir, mein Jesus. Ich werde dich niemals lieben, wenn du mir nicht hilfst, mein Jesus. Zerschneide meine Fesseln, wenn du mich haben willst. Jesus, sei mir Jesus.»

Heitere Seligpreisungen

Selig, die über sich selbst lachen können, es wird ihnen nie an vergnügter Unterhaltung fehlen.

Selig, die einen Berg von einem Maulwurfshügel zu unterscheiden wissen, manche Scherereien werden ihnen erspart bleiben.

Selig, die imstande sind auszuruhen und auszuschlafen, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen, sie werden Gelassenheit finden.

Selig, die zuhören und schweigen können, sie werden viel Neues dazulernen.

Selig, die gescheit genug sind, um sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, sie werden von ihren Mitmenschen geschätzt werden.

Selig, die für den Anruf anderer aufmerksam sind, ohne sich jedoch für unentbehrlich zu halten, sie werden Freude verbreiten.

Selig, die es verstehen, Kleines ernsthaft und Ernstes gelassen zu betrachten, sie werden im Leben weit vorankommen.

Selig, die ein Lächeln zu schätzen wissen und ein Grinsen vergessen können, auf ihrem Wege wird die Sonne scheinen.

Selig, denen es gelingt, fremdes Verhalten stets wohlwollend zu deuten, auch wenn der Anschein dagegenspricht, sie werden zwar für naiv gehalten werden, aber das ist der Preis für die Liebe.

Selig, die überlegen, bevor sie handeln, und beten, bevor sie überlegen, sie werden viele Torheiten vermeiden.

Selig, die schweigen und lächeln können, auch wenn man ihnen das Wort abschneidet, ihnen widerspricht oder auf die Zehen tritt, denn das Evangelium fängt an, ihr Herz zu durchdringen.

Selig vor allem, die ihr den Herrn erkennen könnt in all jenen, die euch begegnen, ihr werdet das wahre Licht und die echte Weisheit besitzen.

(Gemeinschaft der Kleinen Schwestern

von Jesus de Charles de Foucauld)

Ein Tanz

In seinem Lied «Lord oft he Dance» lässt der Autor Sydney Carter, Jesus tanzen:

«Ich tanzte am Morgen, da geborn ward das All, und ich tanzt‘ über Sonne, Mond und Sterne allzumal, und ich tanzte vom Himmel her auf’s Erdenland; in Betlehem meine Wiege stand».

In den fünf Strophen des Liedes erzählt Jesus sein Leben, das er tanzend verbracht hatte und so seine Jünger um sich scharte, die Menschen heilten, aber auch wie das «heilige Volk» fand, «das gehe doch nicht» und ihn daher zum Tod am Kreuz verurteilten. «Doch», so Jesus im Lied, «ich bin der Tanz, – und ich lebe fort!… Denn ich bin das Leben, und ich lebe auch in Euch. Wenn ihr lebt in mir, und ich tanze vor euch her. Ich bin der Meister des Tanzes, sagt er».

Wer Mühe hat mit dem Beten, der versuche Gott durch Tanzen zu ehren! Er und sie kann sich dabei auf den grossen heiligen Augustinus berufen, der geschrieben hat: «Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen!»

Paul Martone

Beten ist Reden mit Gott. Ihm darf ich alles erzählen. All das, was mich freut, aber auch all das, was mich traurig macht, was mich ängstigt, worüber ich mir Sorgen mache, worum ich bitten will. Unser Vater im Himmel ist ganz nahe bei uns, er sieht und hört uns und er kennt uns wirklich gut.

Darum muss ich nicht lange darüber nachdenken, wie ich es Gott sagen soll, wie schön ich die Sätze formulieren soll, oder welche Position ich einnehmen soll, also Sitzen, Stehen oder Knien.

Es gibt lange Gebete, aber auch Stossgebete, die manchmal nur aus einem Satz oder einem Wort bestehen. Jeder von uns kann mit Gott reden, «wie ihm der Schnabel gewachsen ist», frei von der Leber weg. Wir dürfen nämlich nie vergessen, dass Gott uns immer sehr nahe ist, wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. Ihm können wir uns mit all unseren Freuden und Sorgen in die Arme werfen. Gott hat immer Zeit, er ist immer erreichbar für alle Menschen in allen Ländern.Meister Eckhart, ein Gottesgelehrter hat vor vielen Jahrhunderten den schönen Satz gesagt: «Wäre das Wort “Danke” das einzige Gebet, das du je sprichst, so würde es genügen».

Gott antwortet tatsächlich auf unsere Fragen und Bitten. Wir können ihn aber nicht hören wie Menschen oder Geräusch um uns herum. Gott spricht ganz leise zu uns, er klopft ganz sachte an die Tür unseres Herzens, denn er will uns nicht erschrecken. Er spricht die Herzenssprache. Diese geht direkt vom Herzen Gottes in unser eigenes Herz. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz auf Empfang stellen.

Gott spricht auch durch Menschen zu uns, durch die Bibel und hie und da auch durch «Zufälle». Deshalb braucht es neben dem Herzen, das auf Empfang gestellt ist, auch offene Augen und Ohren. Das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich!

Paul Martone

Ich habe ein Problem damit, dass ich Maria verehren muss. Bin ich jetzt nicht mehr ein guter Katholik?

Es liegt nicht an mir zu beurteilen, ob Sie, oder auch jeder andere ein guter Katholik ist oder nicht. Wenn jemand Mühe mit dem Glauben hat, ist das noch lange kein Grund jemandem seine Katholizität abzusprechen.

Man darf also auch im Glauben Fragen haben?

Selbstverständlich! Glauben heisst nicht einfach fraglos alles schlucken und nicken. Wie hat schon Papst Johannes Paul II. 1984 bei seiner Reise in die Schweiz den Jugendlichen in Einsiedeln zugerufen? «Lasst euch von eurem Suchen nicht abhalten, gebt euch nicht mit billigen Antworten zufrieden, prüft mit wachen Augen, was euch zum wahren Lebensglück dient», und ich möchte hinzufügen auch zum wahren Glauben.

Das heisst, ich muss Maria nicht verehren?

Sie müssen nicht, aber ich finde, dass es sinnvoll und gut ist, Maria als Vorbild zu nehmen und ihrem Beispiel zu folgen. Sie ist gemäss der Bibel «voll der Gnade» und der Herr ist mit ihr. Aus dieser Beziehung zu Gott konnte sie zu ihrem ganzen Leben Ja sagen und das war alles andere als ein einfaches Leben.

Wie verehre ich Maria am besten?

Versuchen Sie so zu leben, wie Maria es getan hat. Gestalten Sie ihr Leben im Vertrauen auf Jesus Christus, den Sohn von Maria, denn durch die Taufe auf seinen Namen sind wir alle «gebenedeit», wie wir im «Gegrüsset seist du, Maria» beten, wir sind also gesegnet und wir haben in der Firmung den Heiligen Geist empfangen.

Eigentlich müsste ich Maria bewundern, wenn ich sehe, was sie alles durchgemacht hat.

Das können Sie, aber mit dem Bewundern allein, ist es nicht getan. Maria und vor allem auch Jesus möchte keine Bewunderer, sondern Nachfolger und Nachfolgerinnen. Menschen, die sich auf Gott einlassen und ihr Leben gestalten aus dem Glauben heraus: Der Herr ist mit Dir! Maria kann Ihnen dabei helfen.

Besten Dank für Ihre Worte. pam