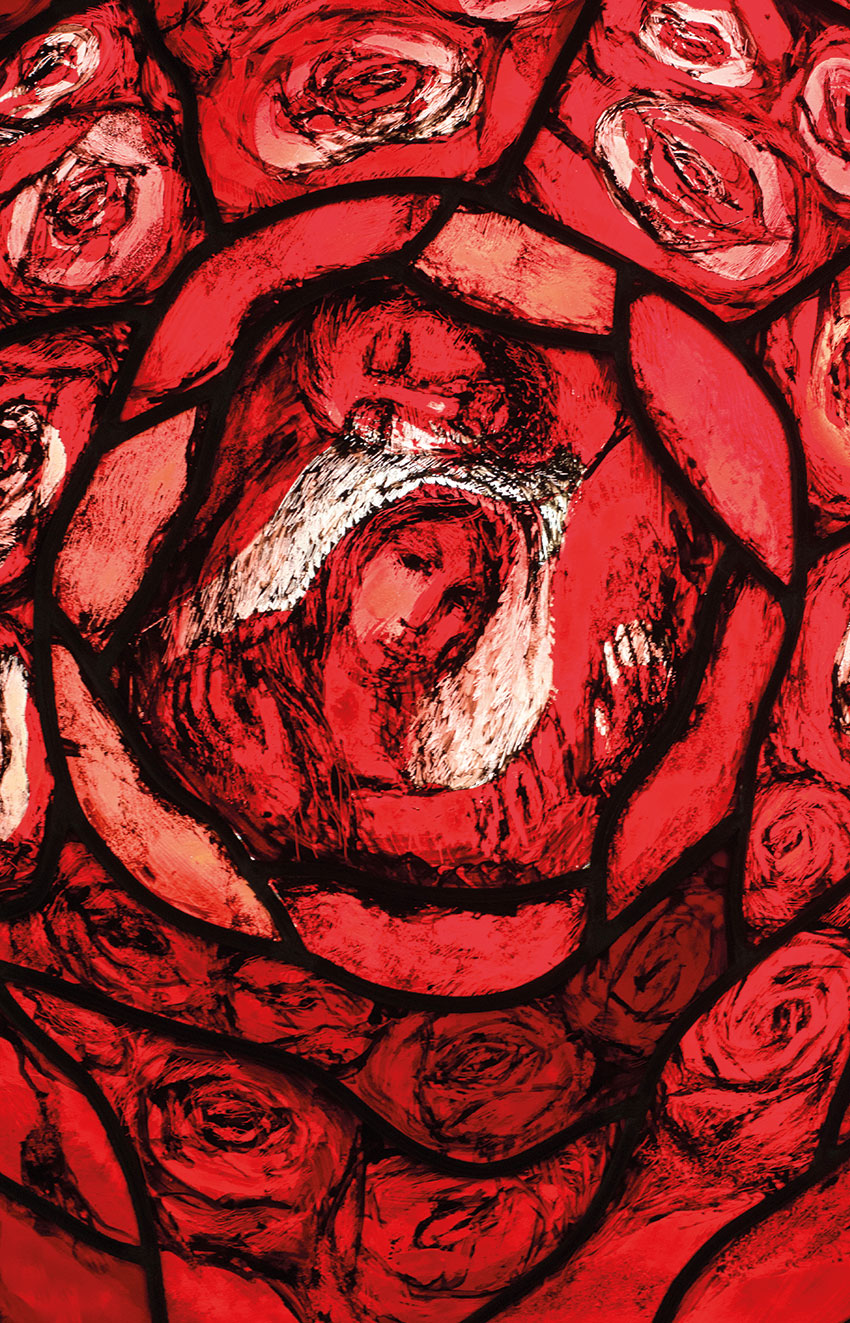

(Vereinigung von Gott und Menschheit),

Glasfenster von Sieger Köder, Kirche Ellwangen. Foto Poss

Wir alle kennen diese drei Worte und wir alle hören sie gerne. Sie lauten: Ich liebe dich!

Wir sind eingeladen, über die Bedeutung dieser Worte nachzudenken, aber auch über deren Folgen für das Leben des Einzelnen, der Eheleute, der Familien, ja der ganzen Welt.

Andy Borg, der zu diesen drei Worten ein Lied komponiert und erfolgreich gesungen hat, gibt darin aber auch zu bedenken, dass es zwar niemanden gibt, der diese drei Worte nicht mag, doch will man sie heute nicht sagen und sie sind für viele tabu. Zu Recht, denn wer jemandem gesteht, ihn oder sie zu lieben, riskiert immer wieder auch, dass diese Liebe einseitig ist und Leid hervorruft. Dennoch sehnen wir uns danach, diese Liebeserklärung zu hören, uns von einem anderen Menschen getragen und bei ihm geborgen zu fühlen. Biblisch betrachtet, ist die Liebe nicht nur das, was neben Glauben und Hoffnung bleibt, sondern sie ist auch das Wichtigste von diesen drei.

Die Liebe kennt unzählige Formen, um sich auszudrücken, die im Idealfall in einer geglückten Ehe gelebt und an die Kinder weitergegeben wird. Nicht immer glückt eine Beziehung. Freundschaften zerbrechen, Ehepaare gehen auseinander und lassen sich scheiden. Schätzungen zufolge werden sich in der Schweiz zwei von fünf Ehepaare zukünftig scheiden lassen, wenn sich das heutige Scheidungsverhalten nicht ändern sollte. Es sind Zahlen, die manche erschrecken und von einer Eheschliessung absehen lassen. Johannes Paul I. zitierte bei seiner ersten Generalaudienz im September 1978 den französischen Denker Montaigne mit den Worten: «Die Ehe ist wie ein Käfig: Die draussen sind, tun alles, um hineinzukommen; die drinnen sind, tun alles, um herauszukommen.» Als seine Zuhörerinnen und Zuhörer über dieses Zitat lachten, wurde der Papst ernst und fuhr fort: «Ihm habe einmal ein pensionierter Schulinspektor geschrieben, es sei nicht richtig, dieses Montaigne-Zitat zu verwenden. „Ich und meine Frau sind seit sechzig Jahren verheiratet, und jeder Tag ist wie der erste.“ Dieser Rentner habe ihm auch das Zitat eines (ungenannten) anderen französischen Dichters geschrieben: „Ich liebe dich jeden Tag mehr, heute mehr als gestern, aber weniger als morgen.“ „Ich wünsche euch“, so Johannes Paul I., *dass es bei euch genauso sein möge!“».

Vom Nest der Zuneigung zum Gefängnis

Als zölibatär lebender Priester habe ich zwar keine eigene Erfahrung mit der Ehe, aber aus meiner langjährigen Arbeit in der Seelsorge und durch den Kontakt zu vielen Gläubigen meine ich doch zu wissen, wie menschliche Beziehungen funktionieren.

Allen Unkenrufen zum Trotz glaube ich, dass es auch heute noch möglich ist, in einer Ehe gemeinsam glücklich zu werden, sofern sich beide Partner darum bemühen, sich gleichberechtigt auf den gemeinsamen Weg zu machen, einander zu vertrauen, und die Liebe zu leben versuchen, wie sie der Apostel Paulus in seinem grossartigen Hohelied beschrieben hat: «Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf» (1 Kor 13, 4-8).

Es ist ein hohes Ideal, das der Apostel uns hier vor Augen führt und viele Frauen und Männer mussten schmerzhaft erfahren, wie sie an diesem Ideal gescheitert sind. Ihre Ehe hat sich im Laufe der Zeit von einem «warmen Nest» der Zuneigung zu einem kalten Gefängnis entwickelt, in dem es Streit und Tränen gab. «Doch gerade dann, wenn die Verliebtheit mit ihren Erwartungen verflogen zu sein scheint, kann die wahre Liebe beginnen! Zu lieben bedeutet nämlich nicht zu erwarten, dass der Andere oder das Leben unseren Vorstellungen entsprechen; nein, es bedeutet, in völliger Freiheit Verantwortung für das Leben zu übernehmen, wie es sich uns darbietet.» Es wäre falsch, die Ehe als Ding der Unmöglichkeit «abschaffen» zu wollen: Genauso falsch wäre es aber, die Ehe zu idealisieren, «also ob es sie nur dort gäbe, wo es keine Probleme gibt», schärfte Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Amoris laetitia ein. Es gehe schliesslich um reale, konkrete Familien «mit all ihren Leiden, Kämpfen, Freuden und ihrem täglichen Ringen». Keine Idealisierung also – und doch betonte Franziskus die Notwendigkeit, bei der Ehe auf die Dauer der Verbindung zu zielen. Nicht alle können diesem Ideal jedoch entsprechen und trennen sich, doch wohl niemand vollzieht eine Scheidung mir nichts, dir nichts. Deshalb hat kein Aussenstehender das Recht, jemanden, dessen Ehe gescheitert ist zu verurteilen und an den Rand zu drängen!

Ausschluss aus der Gemeinschaft

Im Evangelium heisst es «Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen» (Matthäus 19, 3-6). Leider hat die katholische Kirche bis vor nicht allzu langer Zeit das so ausgelegt, dass sie Menschen, die kirchlich geheiratet haben, sich dann aber scheiden liessen und wieder geheiratet haben, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und ihnen auch den Empfang der Kommunion verweigert. Hier sehe ich einen Widerspruch in der Botschaft des Evangeliums, das immer wieder davon berichtet, dass sich Jesus gerade um die Ausgestossen und Gescheiterten gekümmert hat und auch immer offene Arme für jene hatte, die niemand liebte und als Sünder brandmarkte.

Diese Vorschrift ist für die Kirche eine Verheissung, eine Hoffnung, die sie ausdrückt: «Ja, es ist möglich, ja wir Menschen haben in uns die Sehnsucht, unbedingt, für immer und ausschliesslich geliebt zu werden, und nicht nur für eine Zeit lang, und nicht nur als einer neben mehreren anderen! Und Jesus verheisst uns, dass diese Sehnsucht in uns echt ist, denn sie kommt von Gott, und Gott will uns helfen und dazu befreien, dass wir das leben können». Dieses Ideal ist schwer einzuhalten, und zwar nicht nur heute, sondern auch schon früher, also in der «guten, alten Zeit, als die Welt noch in Ordnung war»!

«So etwas wie Ehescheidung hat es früher nicht gegeben, wir haben unser Treueversprechen auch in schwierigen Zeiten nicht gebrochen!», heisst es hie und da. Das mag stimmen, aber ob es dabei ein Bleiben in der Liebe war, oder vielmehr ein Ausharren, weil «man» bzw. vor allem, weil «frau» keine Chance hatte, als Geschiedene in der damaligen Gesellschaft zu überleben, geschweige denn respektiert zu werden? Was blieb einer Frau ohne Einkommen, ohne finanzielle Absicherung denn anderes übrig, als auszuharren und ihre Ehe als Kreuz zu tragen! Von der ersten Liebe blieb da nicht mehr viel übrig, hingegen manche seelische und auch körperliche Verletzung, Erniedrigung und Vergewaltigung innerhalb der ehelichen Beziehung. Von einem freien Akt, «in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen», wie das 2. Vatikanische Konzil die Ehe definierte, war nichts mehr zu spüren.

Neue Beurteilung

Nun hat Papst Franziskus in seinem Schreiben Amoris laetitia einen neuen Weg eröffnet. Für ihn bleibt die Ehe das Ideal der Kirche, aber er lehnt es ab, wiederverheiratete Geschiedene als schwere Sünder zu verurteilen. Franziskus plädiert dafür, den Geschiedenen, die sich zivilrechtlich wieder verheiraten in Einzelfällen den Empfang der Sakramente zu ermöglichen, selbst wenn ihre frühere Ehe kirchenrechtlich weiter Bestand hat. In eingehenden seelsorglichen Gesprächen sollen diese mit einem Geistlichen konstruktiv nach einem «Weg der Unterscheidung» suchen. Dabei geht es nicht in erster Linie einen Zugang zu den Sakramenten zu schaffen, sondern um die Begleitung Betroffener und ihre Integration in die Kirche. Dazu ist es auch notwendig, das tatsächliche Ausmass eigener Schuld zu erkennen, Reue zu entwickeln und den Entschluss zu fassen, sein Leben zu ändern, soweit dies möglich ist, ohne neue Schuld auf sich zu laden. Das wäre etwa der Fall, wenn Verpflichtungen gegenüber dem neuen Partner oder Kindern verletzt würden.

Papst Franziskus sagte: «Gott hat einen Traum für uns, die Liebe, und er bittet uns, ihn zu unserem eigenen zu machen.

Machen wir uns die Liebe zu eigen, die Gottes Traum ist.»

Paul Martone