Der Schöpfer Gott und der Täufer Johannes

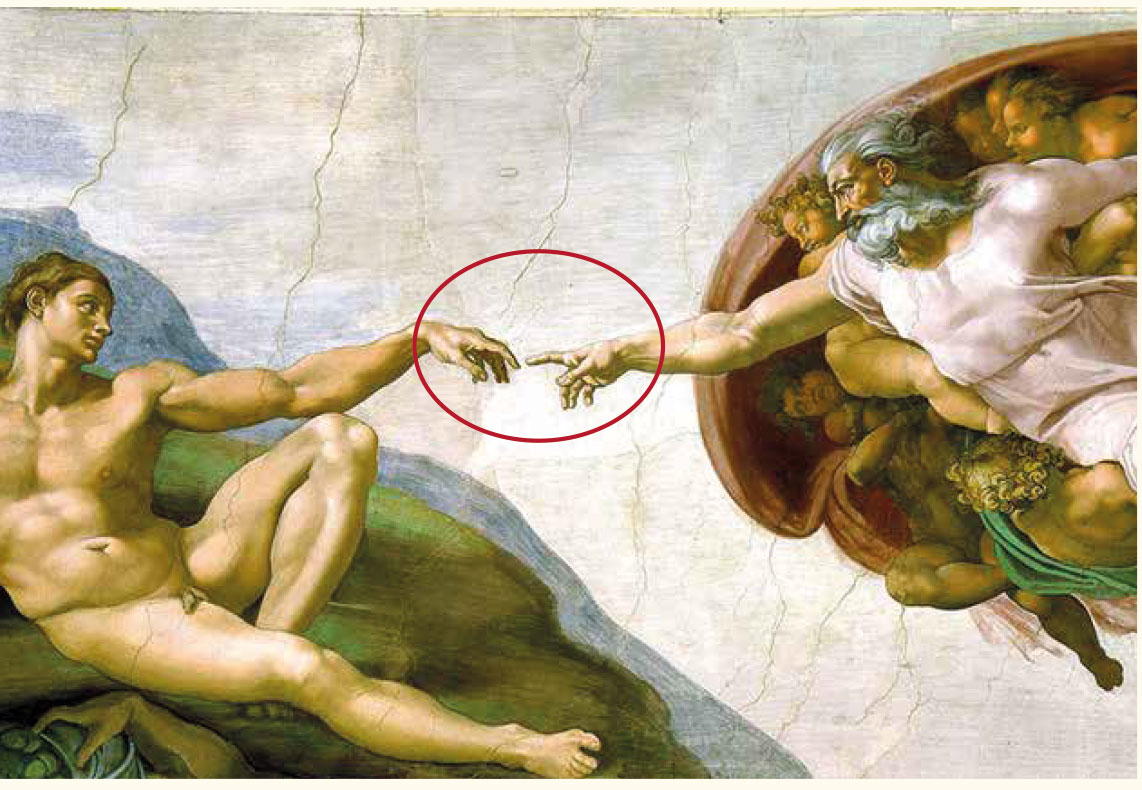

Zwei Zeigefinger haben es in der Kunst «weit gebracht». Den ersten Zeigefinger erkennen wir in einem der bekanntesten Fresken Michelangelos, mit denen er die Decke der Sixtinischen Kapelle schmückte. Es ist die Erschaffung des Menschen, die bei Gott beginnt und auch, wie es das monumentale Werk des Endgerichtes an der Altarwand der Kapelle zeigt, bei ihm endet.

Die Erschaffung des Menschen

In seinem Fresko von der Erschaffung von Adam, zeigt uns Michelangelo (1475–1564) den Menschen, der nackt und energielos auf der Erde liegt. Der Funke des Lebens geht von der ausgestreckten Hand Gottes an Adam über, von einer Fingerspitze in die andere.

Adam wird durch den Finger Gottes aus dem Staub der Erde ins Leben gerufen. «Ich bin es, der die Erde erschaffen hat samt den Menschen und den Tieren, die auf der Erde leben, durch meine gewaltige Kraft und meinen hoch erhobenen Arm, und ich gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen», heisst es im Buch Jesaja. Gott schafft etwas Neues, und zwar aus einer unendlich grossen Liebe heraus, die nur Gott schenken kann. «Ich liebe: ich will, dass du bist» hat der selige Johannes Duns Scotus (1266–1308) Gott in den Mund gelegt. Deshalb schauen sich Gott und Adam auch in die Augen, er tritt mit ihm in Austausch, spricht ihn mit «Du» an und lässt sich von ihm ebenfalls mit «Du» ansprechen.

Michelangelo hat Gott nicht in einem luftleeren Raum gezeichnet, sondern ihn mit einem roten «Tuch» umgeben, das sich bei genauerer Betrachtung als Querschnitt durch das menschliche Herz erweist. Es gibt noch andere Deutungen dieses Tuches, aber mir gefällt das Herz am besten, denn es zeigt uns, dass wir Menschen aus dem Herzen Gottes entstanden sind. Wir dürfen sagen, dass Gott uns aus Liebe und Herzensgüte erschaffen hat, um seine unendliche Liebe mit jemandem teilen zu können. «Das Bild Gottes spiegelt das Bild Adams wider, und während sie einander in die Augen schauen, entsteht eine intensive und schöne Verbindung zwischen ihnen» (Selena Mattei), die den Menschen sehnsüchtig auf Gott schauen lässt. Der tiefste Wunsch des Menschen besteht darin, ganz in dieses Herz Gottes, aus dem er entstanden ist, zurückzukehren und in ihm Heimat und Ruhe (wieder) zu finden, wie es der heilige Augustinus geschrieben hat: «Auf dich hin, Herr, hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz bis es Ruhe findet in Dir!» Auf diesem Weg sind wir Menschen nicht allein, sondern werden durch den Heiligen Geist geführt, er ist, wie es in der dritten Strophe im Hymnus «Veni Creator Spiritus» (Komm, Schöpfer Geist) heisst, der «Finger Gottes, der uns führt».

Mut zur Lücke

Dem Betrachter fällt auf, dass Gott mit seinem Finger den Menschen erschafft, doch der Finger Gottes berührt den Finger des Adam nicht. Zwischen beiden Zeigefingern klafft jene winzige Lücke, die sich – fast im Zentrum des Bildes – vor der lichterfüllten Weite des Himmels abzeichnet. Das ist kein Zufall, sondern von Michelangelo gewollt, denn er hat überdeutlich gespürt: So nah Schöpfer und Geschöpf einander auch sind, so weit sind beide zugleich voneinander entfernt. Gott hat den Menschen als seinen Partner erschaffen, wenn auch nicht als Partner auf gleicher Ebene; aber er nimmt den menschlichen Partner so ernst, dass er ihm Freiheit schenkt, sogar die Freiheit sich gegen ihn zu wenden. Deshalb muss zwischen ihnen eine Lücke klaffen, die zeigt, dass Gott uns nicht zwingt, auf seine schöpferische Liebe mit unserer Liebe zu antworten, denn eine erzwungene Liebe ist ein Widerspruch in sich. Die Lücke zwischen beiden Fingern: ein Zeichen der Freiwilligkeit und der Freiheit, sogar der Freiheit sich gegen Gott zu wenden. Gott kettet uns nicht an sich, sondern er nimmt uns ernst und lässt uns mit einem ungeheuren Vorschuss an Vertrauen unsere Freiheit. Er lässt uns frei, aber er verlässt uns nicht! Paulus betont, dass Christus uns zur Freiheit berufen hat und dass wir Menschen uns bemühen sollen, dass uns das Joch der Knechtschaft nicht wieder auferlegt wird.

Der geniale Künstler ist sich dieser Lücke zwischen Gott und Mensch bewusst. Unentwegt kreist Michelangelos Denken um die Lücke zwischen dem Finger Gottes und jenem von Adam. Denn anders als Adam weiss Michelangelo als Mensch um diesen Abstand. Er kennt das Verlangen, diese Kluft zu überwinden, die Sehnsucht, dem Glanz und der Nähe des Göttlichen erneut teilhaftig zu werden. Deshalb war Michelangelo nicht nur ein genialer Künstler, sondern auch ein zutiefst gläubiger Mensch, der der Geschichte Gottes mit dem Menschen ein Gesicht verlieh, ein Ansehen, im wahrsten Sinne des Wortes etwas zum Ansehen.

Zeigen auf Jesus

Der zweite berühmte Zeigefinger ist jener von Johannes dem Täufer, dessen Geburtstag die Kirche am 24. Juni feiert. Auf den ersten Blick betrachtet ist dieser Heilige ein «komischer Kautz». Abgesehen von seiner bildhaften Sprache war auch seine Kleidung nicht gerade chic, denn er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Auch sein Menüplan war zumindest gewöhnungsbedürftig: Heuschrecken und wilder Honig. So einen würde man heute in vielen Kreisen als verschrobenen Aussteiger und Ökofreak, oder bestenfalls als Vegetarier bezeichnen und vielleicht auch belächeln. Damit tut man diesem Menschen aber Unrecht, denn er war von Anfang an ein Auserwählter Gottes, dessen Geburt, wie bei Jesus durch den Engel Gabriel seinem Vater Zacharias angekündigt worden war. Johannes’ Mutter war Elisabeth, die dann tatsächlich in hohem Alter mit ihm schwanger wurde. Während ihrer Schwangerschaft wurde sie von ihrer ebenfalls schwangeren Verwandten Maria aus Nazareth besucht, die dann bis zur Geburt des Johannes bei ihr blieb. Johannes ging als Erwachsener zunächst in die Wüste und trat erstmals um das Jahr 28 öffentlich als Bussprediger auf und kündigte das Kommen des von den Juden seit Jahrhunderten erwarteten Messias. Er taufte nur mit Wasser als Symbol für die Rettung im kommenden Weltgericht und versammelte eine Schar von Anhängern um sich. Sein ganzes Leben hatte einen einzigen, aber umso grossartigeren Sinn: Das Zeigen auf Jesus! «Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt!»

Er ist die Wahrheit, die euch frei machen wird! Das war auch der Grund für seinen gewaltsamen Tod, denn er scheute nicht davor zurück König Herodes Antipas die unrechtmässige Verbindung mit seiner Schwägerin Herodias öffentlich vorzuhalten. Herodias verzieh ihm diese Demütigung nicht und stachelte ihre Tochter Salome auf, zum Dank für ihren Tanz vom davon entzückten Stiefvater Herodes, den Kopf des Johannes zu fordern. Ein Wunsch, der ihr gewährt wurde. Die Verehrung des Täufers hat sich rasch verbreitet, oft wurde er dargestellt und viele Gotteshäuser sind ihm geweiht, darunter die Lateranbasilika in Rom, die «Mutter aller Kirchen auf dem Erdenrund». Neben Jesus und Maria ist Johannes der einzige, dessen Geburtstag gefeiert wird, woran seine besondere heilsgeschichtliche Bedeutung sichtbar wird.

Der Isenheimer Altar

Auf vielen Gemälden wird Johannes mit einem ungewöhnlich langen Finger dargestellt, mit dem er auf denjenigen weist, der nach ihm kommt, und der stärker ist als er, der nicht wert ist, ihm die Sandalen auszuziehen.

Ganz besonders ist diese Szene auf dem Isenheimer Altar zu sehen, den Mathias Grünewald in den Jahren 1512 bis 1516 geschaffen hat. Dort ist der Finger des Johannes fast so lange wie sein Gesicht. Und mit diesem Finger gibt er uns die Richtung an. Er tut es nicht aus einer beliebigen Idee. Er tut es mit der Heiligen Schrift in der anderen Hand. Und über jenem Finger steht geschrieben, was der Hinweis bedeutet – der Satz im Johannes-Evangelium: «Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen».

Es lässt sich auch so übersetzen: Er, der Gekreuzigte, muss regieren und dem habe ich mich unterzuordnen. Nicht einer der Glanzlichter und Gernegross unserer Welt, nein! Er, dieser Geschlagene mit den Pestbeulen, hat im Mittelpunkt zu stehen, und von da aus hat man all das andere im nahen und fernen Umkreis zu sehen. Damit ist auch das Selbstverständnis des Täufers umschrieben: Johannes versteht sich selbst als einer, der ganz auf den Messias Jesus ausgerichtet ist. Jörg Sieger meditiert diese Szene auf dem Isenheimer Altar wie folgt:

«Schau auf ihn, sagt der Finger Johannes des Täufers. Du kannst an deinem Leid verzweifeln, du kannst es aber auch annehmen, denn selbst Jesus Christus hat gelitten und uns gezeigt, dass am Leiden kein Weg vorbeiführt. Gott selbst ist in den Tod gegangen. Aber es war kein sinnloses Sterben. Die Schuld der ganzen Welt hat er getragen und die ganze Menschheit erlöst».

Dieser Altar stand in der Kirche des Spitals von Isenheim, unweit von Colmar, das vom Antoniterorden geleitet wurde. In diesem Spital wurden viele Menschen behandelt, die an Mutterkornbrand litten. Die im Mittelalter verbreitete Krankheit löste stark brennende Schmerzen aus, die man deshalb «Heiliges Feuer» oder «Antoniusfeuer» nannte, das oft mit dem Absterben von Gliedmassen verbunden war. Dagegen gab es kaum ein Heilmittel. Der Körper von Grünewalds Jesus auf dem Isenheimer Altar ist von grünbläulichen Wunden übersät – Kennzeichen von Mutterkornpilzbrand: Der Messias leidet am «Antoniusfeuer» – wie damals viele Menschen. Deshalb wollte der Altar den Betrachter erinnern: Christus hat sein Leid angenommen und Gott wieder als sein Opfer zurückgegeben. Und er hat es auch für dich getan, er hat für dich gelitten. Diese Worte schenkten den Betern und Beterinnen vor diesem Altar Trost und Hoffnung, die sie in ihrer Situation dringend brauchten. In diesem Christus konnten sich die Kranken im Spital wiederentdecken, denn Johannes mahnt die Nachfolgenden durch sein Hinweisen auf den Gekreuzigten, dass sie das, was geschah, für alle Zeit in Erinnerung halten.

Der Zeigefinger mahnt: Wenn ihr wissen wollt, worauf es wirklich ankommt, wenn der Tod mit seinen Boten, Begleitern und Helfern nahe ist, dann blickt auf Christus, den Gekreuzigten. Auch wenn ihr euch lieber von dieser zerschlagenen und gefolterten Gestalt abwenden möchtet: Den müsst ihr anschauen! Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt.

Paul Martone