«Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt». Diesen provokanten Titel gab der Stardesigner Erik Flügge seinem 2016 erschienenen Buch. Darin schrieb er, dass die Kirche in ihrer Verkündigung auch heute noch Ausdrücke und Bilder verwende, die zurzeit von Jesus noch verständlich waren, von den modernen Menschen heute aber nicht mehr verstanden würden. Flügge nennt als Bei-spiel das Gleichnis vom Samenkorn. «Ich kritisiere nicht das Gleichnis an sich. Mir gefällt, dass Jesus dieses Bild benutzt, weil es damals wunderbar funktioniert hat. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass es heute noch verwendet wird. Denn die Menschen haben keine Ahnung mehr davon, wie man Sauerteig macht.»

Die Kirche habe verlernt, ihre Botschaft in eine Sprache zu bringen, die die Menschen verstehen, beklagte auch der bayerische Regisseur Christian Stückl. Die Kirche habe den Draht zu den Menschen verloren. Dass die Menschen zum Glauben zurückkehrten, wenn es ihnen schlecht geht, glaube er nicht, so Stückl. «Man kann nicht zu etwas zurückkehren, was man gar nicht mehr kennt.»

Foto: © Poss

«Aggiornamento» der Sprache

Die Kirche ist eine Organisation mit einer 2000-jährigen Tradition. Sie durchlebte und überlebte Kriege, Katastrophen, Revolutionen und Reformen. Sie wird bestimmt nicht an ihrer Sprache «verrecken». Sie hat es bisher immer wieder verstanden, sich neu zu finden und eine neue Sprache zu entwickeln. Warum sollte das jetzt nicht gelingen? Vielleicht verlaufen diese Entwicklungen nicht so schnell, wie wir es uns manchmal wünschen, aber ein «altes Mädchen» braucht eben Zeit. Und trotzdem haben die beiden Autoren irgendwo Recht, denn wir verwenden in den Predigten, den Gottesdiensten und auch in unseren persönlichen Gebeten, Worte und Sätze, die uns problemlos über die Lippen fliessen, deren Bedeutung wir jedoch gar nicht mehr richtig verstehen. Gehen wir in diesem Artikel einmal der Frage nach, was heisst das eigentlich, was wir so sagen? Was bedeuten diese Ausdrücke und wie kann man sie heute verständlich machen? Es geht dabei nicht um eine Banalisierung der Sprache oder gar um eine Umdeutung dieser Worte als vielmehr um ein «Aggiornamento», also um eine Übersetzung alter Worte in eine moderne Form. Oder um das Bonmot von Martin Luther zu verwenden: «Wir müssen dem Volk aufs Maul schauen, aber ihnen nicht nach dem Mund reden.» Die Sprache der Kirche muss nah bei den Menschen sein, sie darf nicht für eine kleine Elite gesprochen und geschrieben werden. Sie muss über Themen der Zeit authentisch und ehrlich sprechen. Sie darf feierlich sprechen, aber auch das eine oder andere Mal einen Witz in die Predigt einfügen, sie braucht sich aber auch nicht anzubiedern. Kirche kann sich auf ihre Erfahrung und lange Tradition berufen.

Foto: © Poss

Christus

Christus ist das griechische Wort für den hebräischen Ausdruck «Messias», was «der Gesalbte» bedeutet. Schon im Alten Testament wurden Könige und Priester gesalbt. Dies zeigt sich gut in der Berufung des jungen David, den Gott zum König über Israel auserwählt hatte (1. Samuel 16). Gott gab dem Propheten Samuel den Auftrag, David zum König zu salben, ihn also auch zu einem «Christos», zu einem Gesalbten zu machen. Wenn wir diesen Titel «der Gesalbte» auf Jesus übertragen, so bedeutet das, dass Jesus Christus unser Retter und unser König ist. In der Taufe wird der Täufling mit Chrisam (einer Mischung von Olivenöl und Balsamharz) gesalbt, um zu zeigen, dass er/sie nun ein Bruder/eine Schwester von Christus, dem Gesalbten ist, denn Gott sieht nicht auf die Gestalt oder die Bedeutung einer Person. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an. Chrisam riecht ganz angenehm, und soll zum Ausdruck bringen, dass jeder, der damit gesalbt ist, den «Wohlgeruch Christi» (2 Kor 2,15) verbreiten soll.

Gebenedeit

Wir kennen dieses Wort aus dem Gebet «Gegrüsst seist du, Maria, voll der Gnade, du bist gebenedeit unter den Frauen».

Das Wort «gebenedeit» stammt aus dem Deutschen und ist eine alte, formelle Bezeichnung für «gesegnet» oder «gelobt». Es hat seine Wurzeln im Mittelhochdeutschen «gebenēdit» Das Wort setzt sich zusammen aus «geben» (geben) und einer Form von «ede» (Ehre, Lob), was zusammen die Bedeutung «gesegnet» oder «von Ehre und Segen erfüllt» ergibt. Wir könnten somit beten: «… Du bist gesegnet unter den Frauen…».

Foto: © Poss

Gnade

Zur Erklärung dieses Wortes kann uns das Latein helfen, denn in dieser Sprache heisst Gnade «gratia». Dieses Wort erinnert uns an das Wort «gratis». Wir können sagen, dass die Gnade ein Geschenk ist, das Gott uns gibt und zwar gratis, ohne Vorbedingungen oder Vorleistungen.

Sie ist «die freie, liebevolle Zuwendung Gottes zu uns, seine helfende Güte, die Lebenskraft, die von ihm kommt. Gnade ist alles, was Gott uns schenkt, ohne dass wir es im Geringsten verdienen». Die Gnade macht uns fähig, in der Liebe Gottes zu leben und aus dieser Liebe heraus zu handeln.

Gewissen

Das Gewissen ist der verborgenste Kern des Menschen, in dem er allein ist mit Gott. Es ist die innere Stimme, durch die sich Gott im Menschen bemerkbar macht. Sie bewegt ihn dazu, das Gute unbedingt zu tun, das Böse unbedingt zu lassen. Das Gewissen ist ein Urteil der Vernunft, durch das der Mensch erkennt, ob eine bestimmte Tat gut oder schlecht ist. Es kann jedoch «auch betäubt und fehlgeleitet werden. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass dieses zu einem immer feineren inneren Instrument richtigen Handelns gebildet wird, was eine lebenslängliche Aufgabe ist. Der erste Schritt der Gewissensbildung ist die Selbstkritik. Wir Menschen haben nämlich die Neigung, zu unserem eigenen Vorteil zu urteilen. Der zweite Schritt ist die Orientierung am guten Handeln der anderen» (youcat). Der dritte und wohl auch der Massstab für diese Lebensschule sind die Zehn Gebote der Bibel, das Wort Gottes, das wir jeden Tag im Gebet betrachten sollten, und auch die Lehre der Kirche. Dem gut gebildeten Gewissen ist immer Folge zu leisten, auch mit dem Risiko, etwas Falsches zu tun. Der Mensch hat das Recht, in Freiheit seinem Gewissen entsprechend zu handeln, und sich dadurch persönlich sittlich zu entscheiden. Er darf nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln. Er darf aber auch nicht daran gehindert werden, gemäss seinem Gewissen zu handeln, besonders im Bereich der Religion.

Foto: © Poss

Licht der Welt

«Ich bin das Licht der Welt», sagt Jesus von sich selbst (Jo 8.12). Er ist gekommen, um das Dunkel der Welt zu vertreiben. Wer an ihn glaubt und ihm folgt, wird nicht in der Dunkelheit herumirren, die oft mit Leid, Unwissenheit und Tod in Verbindung gebracht wird, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In seinem Licht werden wir auch die Welt um uns herum mit ganz anderen Augen sehen. Dieses Licht Jesu kann den Menschen in Zeiten der Trauer, der Katastrophen, bei Todesfällen eine Hoffnung aufleuchten lassen, die sie nicht verzweifeln lässt.

katholisch

Der Ausdruck katholisch darf nicht auf die römisch-katholische Kirche beschränkt werden, denn es gibt wohl nichts Ökumenischeres als «katholisch», heisst dies doch in seiner eigentlichen griechischen Bedeutung «das Ganze betreffend, allgemein, durchgängig». Bereits der Kirchenvater Augustinus hat im 4./5. Jahrhundert das Wort katholisch mit «universalis» übersetzt: Die katholische Kirche ist also eine weltweite Kirche. «Kirche kann nur Kirche Jesu Christi sein, wenn sie kraft ihres Auftrages eine Gemeinschaft verwirklicht, die die ganze Welt, alle Menschen und Zeiten umspannt und sich nicht an eine bestimme Rasse, Nation, soziale Klasse, d.h. an partikulare Interessen, bindet» (Urs Baumann). Im Laufe der Geschichte mit ihren Kirchenspaltungen wurde der Begriff «katholisch» auf die römisch-katholische Kirche beschränkt.

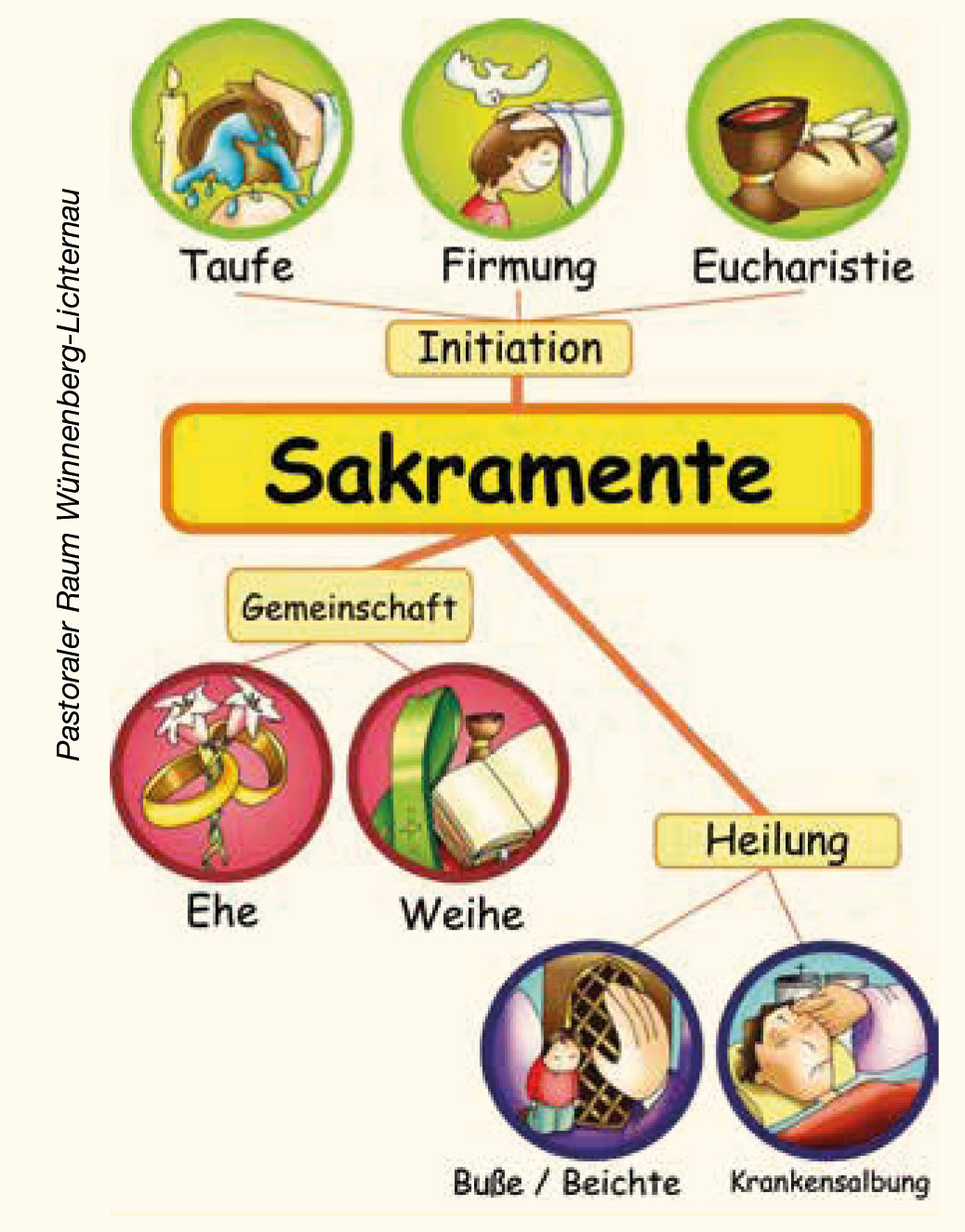

Pastoraler Raum Wünnenberg-Lichternau

Sakramente

Sakramente sind heilige Zeichen, in denen sich Gott den Menschen schenkt und sie mit seinem Leben erfüllt. Wir Menschen brauchen Zeichen, mit denen wir unsere Gefühle, unser Liebe und Verbundenheit ausdrücken können. Bei Gott ist es nicht anders. Wir können Sakramente bildhaft als «die sichtbaren Hände Gottes» bezeichnen. Hände, die uns berühren, heilen und führen, die man sehen und fühlen kann. Die Sakramente zeigen, «was Gott an und für die Menschen tut. Gleichzeitig bewirken sie, was sie darstellen. Wenn zum Beispiel in der Messe der Priester die Worte spricht: „Das ist mein Leib, der für Euch hingegeben wird“, dann wird Jesus Christus wirklich gegenwärtig. Oder wenn im Busssakrament der Priester spricht: „Deine Sünden sind dir vergeben“, dann sind diese wirklich vergeben. Vergebung wird nicht nur symbolisch versprochen, sie ist geschehen.»

Foto: © Poss

Sünde

Durch die Sünde entscheidet sich der Mensch bewusst gegen Gott und stellt sich somit auch gegen seinen Heilsplan. Die Sünde ist ein bewusstes Denken und Handeln des Menschen, durch das sein Verhältnis zur Schöpfung und zum Schöpfer gestört wird. Eine Sünde ist die vorsätzliche Missachtung des Willens Gottes. Der Ursprung des Begriffs «Sünde» ist nicht genau bekannt; vermutlich hängt er mit «sich absondern» zusammen, weil Sünde die Beziehung zu Gott und den Menschen stört und zu Vereinzelung und Einsamkeit führt. Vergebung der Sünden können wir auf verschiedene Weisen erhalten, die beste davon ist die persönliche Beichte. Für viele Menschen ist das Aussprechen der eigenen Fehler ein wichtiger Schritt, um mit ihnen fertig zu werden und mit Gott sowie mit sich selbst Frieden zu schliessen und seinem Leben eine neue und bessere Ausrichtung zu geben.

Paul Martone