Entwicklungshilfe statt Missionierung

Foto: © ESA

Dem Missionieren begegnen heutzutage zahlreiche Menschen mit Misstrauen und Unverständnis. Schnell entstehen Bilder von Zwangsbekehrung, Gewalt, Unterdrückung und Kolonialismus. Kirche und Staat machten gemeinsame Sache, um die Missionsgebiete zu erobern. Die Geschichte zeigt, dass es solche Auswüchse gegeben hat, weil die weissen Menschen der Auffassung waren, ihre Rasse sei der Höhepunkt der Schöpfung und die anderen seien da, um ausgenutzt und versklavt zu werden und zwar im Namen des Königs, aber auch im Namen Gottes. Die Kirche habe sich in der Ge-schichte zum «Handlanger des Imperialismus» gemacht und eine gewisse Mitschuld an der Zerstörung von Kulturen auf sich geladen, betonte der österreichische Missionstheologe Franz Helm.

Zu Recht stehen die Menschen heute einer solchen Auffassung von Missionierung kritisch und ablehnend gegenüber. Auch die Kirche selber. Diese Vergangenheit hat die Kirche inzwischen intensiv und kritisch aufgearbeitet. Die Päpste der vergangenen Jahrzehnte baten dafür stark und klar um Verzeihung, und zahl-reiche Kirchenvertreter stellten sich auf die Seite der Armen und der indigenen Bevölkerung, und bezahlten dafür auch mit ihrem Leben. Papst Franziskus: «Man kann Gott nicht auf eine Weise verkünden, die im Widerspruch zu Gott steht». Leider sei das oft in der Geschichte passiert. Gott biete sich demütig an, Menschen versuchten dagegen, ihn aufzuzwingen und in seinem Namen sich selbst aufzudrängen. «Im Namen Jesu, dies möge in der Kirche nicht mehr vorkommen», so Franziskus.

Wir dürfen aber auch nicht übersehen, dass manche Vorwürfe gegen die früheren Missionierungsbestrebungen der Kirche als «schwarze Legenden» übernommen worden sind ohne sie auf ihre Wahrheit zu überprüfen.

So entstehen immer wieder Forderungen, man solle doch jedem Menschen seinen Glauben und seine Religion lassen. Weltmission solle durch Dialog zwischen den Weltreligionen und Entwicklungshilfe ersetzt werden.

Christus hinauslassen

Bevor Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel fuhr, gab er seinen Jüngern den Auftrag: «Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe» (Matthäus 28, 19-20). Dieser Auftrag Jesu an seine Jünger hat auch heute noch Gültigkeit und betrifft jeden einzelnen von uns. Papst Johannes Paul II. schrieb in seiner Enzyklika «Redemptoris missio»: «Bei aller Achtung für andere Überzeugungen und andere Auffassungen müssen wir vor allem, ohne Überheblichkeit, unseren Glauben an Christus zum Ausdruck bringen». Doch «die Kirche verbietet streng, dass jemand zur Annahme des Glaubens gezwungen oder durch ungehörige Mittel beeinflusst oder angelockt werde, wie sie umgekehrt auch mit Nachdruck für das Recht eintritt, dass niemand durch üble Druckmittel vom Glauben abgehalten werde» (Ad gentes, Nr. 13). Kardinal Kurt Koch unterstreicht, dass eine Kirche, die nicht missioniert, längst abgedankt hat. «Die Frage ist nur, mit welcher Methode. Die Mission muss immer freiheitlich sein. Wir Christen mussten aus unserer Geschichte lernen, und wir haben auch gelernt. Und das dürfen wir auch den anderen Religionen weitergeben. Die katholische Kirche hat öf-fentlich bekannt, dass die Schwester der Religion nie die Gewalt, sondern der Friede ist. Alle Religionen müssen einsehen, dass Gewalt niemals ein Weg zur Verbreitung ihrer Botschaft ist. Man muss alle Religionen auffordern, dass sie sich in den Dienst des Friedens stellen.»

Die Wahrheit, die Christus ist, darf nicht in den Kirchenmauern eingeschlossen bleiben, sondern muss hinausgetragen werden. So schreibt Papst Franziskus zum diesjährigen Missionsmonat: «Ja, das Drama der Kirche besteht heute darin, dass Jesus weiter an die Tür klopft, aber von innen, damit wir ihn hinauslassen! Oft enden wir als eine […] Kirche, die den Herrn nicht nach draussen lässt, die ihn als ihr “Eigentum” zurückhält, während der Herr mit einem Auftrag für uns gekommen ist und will, dass wir missionarisch sind.» Die Kirche ist nicht das Ziel der Weltmission, sondern das Mittel. «In die Kirche einweisen, heisst über die Kirche hinauszuweisen, heisst auf den hinweisen, um den es der Kirche gehen muss, sonst geht es ihr um nichts mehr. Wo die Kirche sich selbst als letztes Ziel der Verkündigung versteht, hat sie ihre eigene Verkündigung nicht verstanden», schreibt Ulrich Lüke.

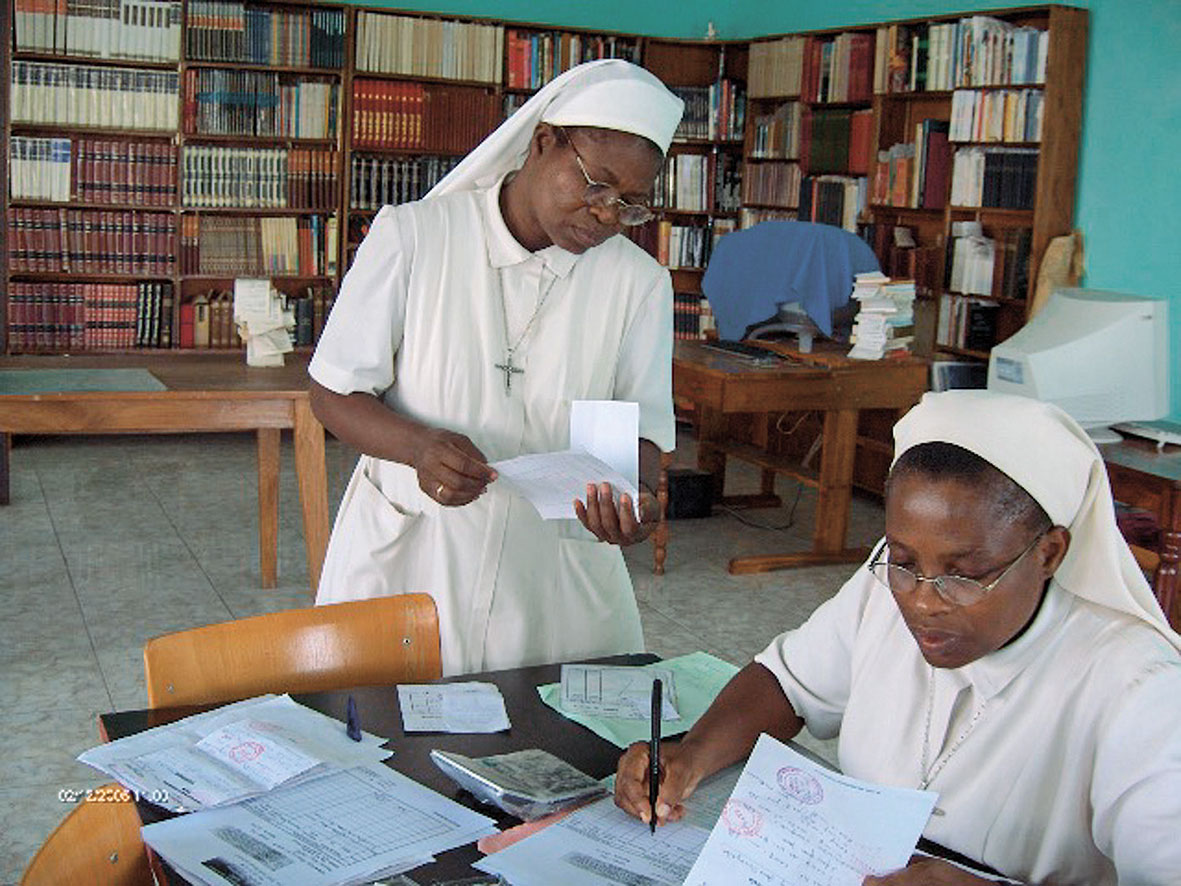

Es geht um die Förderung von Gemeinschaft, Bildung, Gesundheitsversorgung und Spiritualität. Daher müssen Missionierung und Entwicklungshilfe Hand in Hand gehen.

Foto: © ESA

Ladet alle ein!

In seinem Schreiben zum diesjährigen Weltmissionsmonat geht Papst Franziskus vom Gleichnis des Evangeliums vom Hochzeitsmahl (Mt 22, 1-14) aus. Darin beauftragt der König seine Diener an die Kreuzungen der Strassen zu gehen und alle zur Hochzeit einzuladen, die sie dort treffen. Für Papst Franziskus ist dies ein gutes Beispiel dafür, was Mission bedeutet: die Mission, das Evangelium allen Geschöpfen zu überbringen, müsse mit Dringlichkeit übermittelt werden, aber «auch mit grossem Respekt und Höflichkeit». Das Evangelium allen Geschöpfen zu überbringen, müsse «notwendigerweise der Art und Weise dessen entsprechen, der da verkündet wird. Wenn die missionarischen Jünger der Welt “die Schönheit der heilbringenden Liebe Gottes, die sich im gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus offenbart hat” verkünden, so tun sie dies mit der Frucht des Heiligen Geistes: mit Freude, Langmut, Freundlichkeit (vgl. Gal 5, 22); ohne Zwang, Nötigung, Proselytismus; immer mit Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit, die die Art und Weise widerspiegeln, wie Gott ist und handelt».

Diese Botschaft müsse mit Freude verkündet werden, weil wir wissen, dass der Herr nahe ist und wir alle aus der Hoffnung leben, «mit Christus bei seinem Hochzeitsmahl im Reich Gottes zu sein. Während die Welt also die verschiedenen “Festmähler” des Konsums, des egoistischen Wohlstands, des Anhäufens und des Individualismus bietet, ruft das Evangelium alle zum göttlichen Festmahl, bei dem Freude, Teilen, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit herrschen, in der Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen». Dieser missionarische Geist soll in jeder Eucharistiefeier, die die Quelle unseres Glaubens ist, in einem jeden Gläubigen wiedererweckt werden. «Wie viel gläubiger und beherzter sollten wir bei jeder Messe den Ausruf sprechen: “Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit!”», so Franziskus.

Weltmission und Entwicklungshilfe

Weltmission ist jedoch nicht zu trennen von Entwicklungshilfe. Wir können nicht zur Weltmission übergehen und hinter dem Missionszelt die zu Missionierenden verelenden lassen. Mission und Evangelisierung haben immer auch eine soziale Dimension. Katholischen Glauben kann es nicht ohne Bereitschaft zur Solidarität geben. Missionarinnen und Missionare sagen heute, dass es längst nicht mehr nur um Evangelisierung geht – sondern darum, für alle Menschen da zu sein und alle gleich zu behandeln. Es geht um die Förderung von Gemeinschaft, Bildung, Gesundheitsversorgung und Spiritualität. Daher müssen Missionierung und Entwicklungshilfe Hand in Hand gehen, denn wer die christlichen Werte glaubhaft lebt, kann nicht am Notleidenden teilnahmslos vorbeigehen. Sr. Laurentia Matter, eine Briger Ursulinenschwester, hat jahrzehntelang als Köchin in Umtata gearbeitet. Dabei war es ihr wichtig, dass die Einheimischen zuerst einmal etwas zu essen hatten. Diese Haltung begründete sie wie folgt: «Zuerst muss man etwas im Magen haben! Ihr könnt nicht auf leeren Magen predigen, das nimmt Ihnen niemand ab!» Das ist Mission wie Christus es sich wohl vorgestellt hat, denn aggressives Predigen oder die Leute ihres Glaubens wegen «in die Enge zu treiben», lehnte er ab.

«Mission heute darf nicht mehr durch eine Haltung der Überlegenheit geprägt sein, die vorgibt zu wissen, was für den anderen “gut” ist, damit aber das Gegenüber nicht ernst nimmt. “Mission auf Augenhöhe” muss das Gegenüber wertschätzen und auch in seinem Anderssein als gleichwertig achten. Das bedeutet, dass zwar weder billige Kompromisse und Zugeständnisse gemacht werden dürfen, der Andere jedoch mit seinem Standpunkt ernst genommen werden muss und nicht übergangen werden darf» (Anna Patrizia Baxla).

Selbstbewusstsein

«Wenn man heute über den Begriff “Mission” nachdenken möchte, kann es nicht nur darum gehen, Völkern, die nie etwas von der christlichen Botschaft gehört haben, das Evangelium zu bringen, sondern man muss auch und vielleicht vor allem die Neuevangelisierung des ehemals christlichen Abendlandes in den Blick nehmen. Von daher gewinnt der Missionsbegriff auch in unserem Land eine stärkere Bedeutung» (Georg Pfeiffer). Wer missionieren will, muss wissen, wovon er redet. Wer von seinem eigenen Glauben etwas überzeugend weitererzählen und sich aus diesem Glauben heraus engagieren will, braucht zuerst einmal ein gesundes Selbstbewusstsein, denn um «etwas weitergeben zu können, ist es nötig, das, was man weitergeben möchte, selbst verinnerlicht zu haben, es als das Gute für mich und den anderen identifiziert zu haben. Mission braucht also mündige Christen, die aus der Erfahrung der Liebe Gottes seine Botschaft in Liebe ihren Mitmenschen verkünden. Authentisch vermitteln kann nur jemand, der eben dieses auch in seinem eigenen Leben zu verwirklichen sucht», schrieb Georg Pfeiffer. Denn wie kann jemand das Feuer der Liebe Gottes weitergeben, wenn es in ihm selber nicht brennt? «Christentum auf Sparflamme» ist für die Mission untauglich. Es braucht in jedem Menschen ein «feu sacré», ein heiliges Feuer, das uns drängt, die Freude und die Hoffnung, die uns durch die christliche Botschaft erfüllt, mit allen anderen Menschen zu teilen, denn Freude und Hoffnung vermehren sich, wenn man sie teilt. «Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen» (1 Petrus 3, 16). Dies ist umso einfacher, je mehr ich mir bewusst bin, dass nicht ich der Urheber der verkündigten Botschaft bin, sondern im Dienst stehe von jenem, der uns allen vor 2000 Jahren den Auftrag gegeben hat, seine Botschaft allen Menschen zu verkünden.

Paul Martone