«Juden und Christen sollten sich als Brüder und Schwestern fühlen, vereint im Glauben an den einen Gott und durch ein reiches, gemeinsames geistliches Erbe, auf das sie sich stützen und die Zukunft weiter aufbauen können.» (Papst Franziskus)

Foto: © by_Grace Winter_pixelio.de

Das Judentum ist die älteste der drei monotheistischen Weltreligionen und die beiden jüngeren, Christentum und Islam, beziehen sich teilweise auf die jüdische Religion. Alle drei sind abrahamitische Religionen, da sie ihren Ursprung in der Gestalt Abrahams haben. Juden, Christen und Moslems sind «Geschwister im Glauben». Das jüdisch-christliche Menschenbild, dessen Ethik von den Zehn Geboten geprägt ist, ist die Grundlage der westlichen Demokratien. Vieles aus dem jüdischen Glauben praktizieren auch die Christen.

Foto: © by_Poss.de

Vermehrter Antisemitismus

Um so unverständlicher ist es, dass die Juden gerade von ihren «Geschwistern im Glauben» bis heute verfolgt werden. Die Geschichte kennt zahlreiche antijüdische Vorfälle und Übergriffe, die ihren traurigen Höhepunkt in der Schoah («Katastrophe») gefunden hat, diesem einzigartigen Verbrechen des systematischen Mordes an sechs Millionen Jüdinnen

und Juden. Heute ist wieder ein Aufflammen von Antisemitismus zu erkennen, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt, hervorgerufen sowohl durch Muslime, für die die Juden dem Zorn Gottes verfallen sind, als auch durch irregeleitete Christen. Im Jahr 2024 wurden in der deutschen und italienischen Schweiz 221 antisemitische Vorfälle verzeichnet. Die Ereignisse nach dem Überfall der Hamas auf Israel am

7. Oktober 2023 haben zu einer erheblichen Zunahme von antisemitischen Vorfällen geführt: 2023 gab es über 40 % mehr Vorfälle, gegenüber 2022 sogar 287 % mehr.

Foto: © by_Dieter Schütz_pixelio.de

Ein Christ darf nicht Antisemit sein

«Es ist beschämend, dass Christen jahr-hundertelang die enge Verbindung mit dem Judentum nicht wahrhaben wollten und mit pseudotheologischen Begründungen einen oft genug tödlich wirkenden Judenhass geschürt haben. Dafür hat Papst Johannes Paul II. anlässlich des Heiligen Jahres 2000 ausdrücklich um Vergebung gebeten» (Youcat Nr. 135). Bereits das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) stellte klar, dass den Juden als Volk keine kollektive Schuld am Kreuzestod Christi angelastet werden darf. Antisemitismus widerspricht dem christlichen Glauben und muss endgültig überwunden werden. Die katholische Kirche «lehnt jede Form von Antijudaismus und Antisemitismus ab und verurteilt unmissverständlich Äusserungen des Hasses gegen Juden und das Judentum als Sünde gegen Gott» (Papst Franziskus). Als Christen bleibt klar festzuhalten, dass Jesus nicht der erste Katholik der Geschichte gewesen ist, sondern als Jude geboren, gelebt, gestorben und auferstanden ist.

Foto: © by_Dieter Schütz_pixelio.de

Der Gott Israels

Das Heilige Buch der Juden kennen die Christen als «Altes Testament». Wie die Christen glauben auch die Juden an einen Gott, den sie Jahwe nennen. Es ist der Eigenname, den Gott dem Mose beim brennenden Dornbusch nannte, damit seine Kinder ihn mit Namen anrufen konnten, um gerettet zu werden. Dieser Name ist so gross und heilig, dass es die Juden vermeiden, diesen Namen auszu-sprechen, um Respekt und Ehrfurcht vor Gott zu zeigen. Stattdessen verwenden sie oft Begriffe wie «Adonai» (mein Herr) oder «HaSchem» (der Name), wenn sie sich auf Gott beziehen. Diese Praxis hat ihre Wurzeln im zweiten Gebot: «Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen» (Deuteronomium 5, 11), das auch für die Christen gilt.

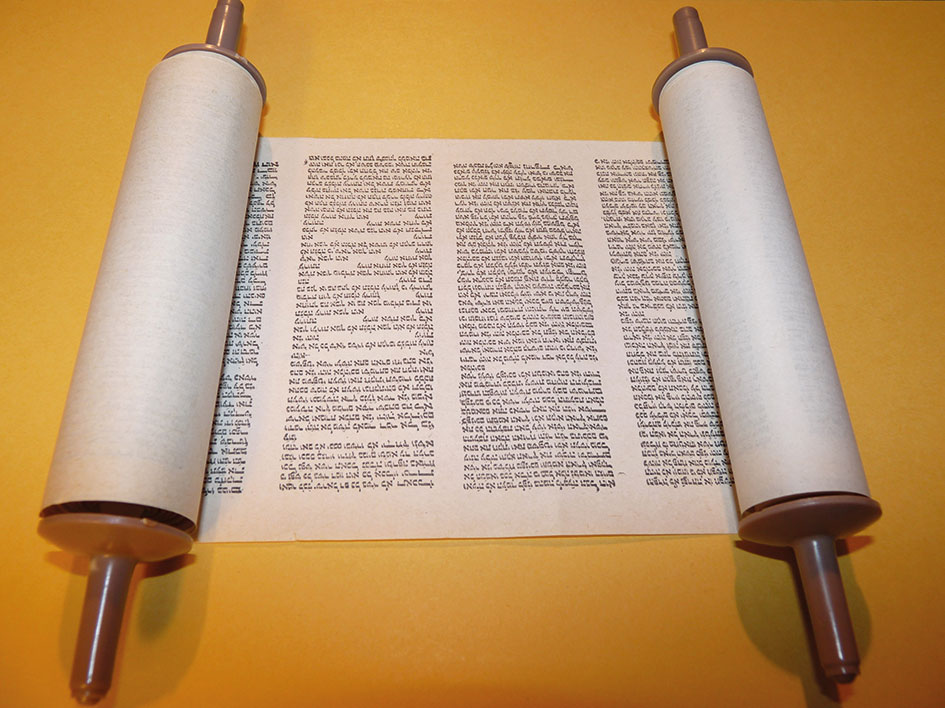

Die Tora

Die hebräische Bibel wird Tanach genannt, der aus den Hauptteilen Tora, was Lehre oder Weisung bedeutet sowie aus den Propheten und den Schriften besteht. Die Tora ist das zentrale Buch und die religiöse Quelle des Judentums. Der Überlieferung nach wurde die Tora Moses von Gott auf dem Berg Sinai offenbart. Es sind dieselben Berichte, die den Christen durch das Alte Testament bekannt sind. Die Tora ist Jüdinnen und Juden so wichtig, dass sie die Heilige Schrift in jedem Jahr in den Gottesdiensten einmal von vorne bis hinten komplett durchlesen.

Beschneidung

«Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch» (Gen 17.10). Auf diese Forderung Gottes bezieht sich der Brauch der Beschneidung der Knaben («Brit Mila») acht Tage nach ihrer Geburt. Der Beschnittene trägt das unverlierbare Zeichen an sich, zu Gott und zu Israel zu gehören. Das Gebot ist für alle Juden bindend und ist wesentlicher Bestandteil jüdischer Identität.

Foto: © by_Carsten Raum_pixelio.de

Auch während des Nationalsozialismus (1933 –1945), als die Beschneidung als Hinweis zur Zugehörigkeit der jüdischen Religion das Todesurteil bedeuten konnte, wurden jüdische Jungen beschnitten. Die Brit Mila wird heutzutage von einem eigens dafür ausgebildeten Beschneider (hebr. Mohel) unter sterilen Bedingungen durchgeführt. Mädchen werden allein durch die Abstammung von einer jüdischen Mutter in die Gemeinde aufgenommen. Möglichst am ersten Sabbat nach ihrer Geburt wird ihr Name in der Synagoge verkündet.

Die Synagoge von Prag. / Foto P. Martone

Der Sabbat

Der siebte Tag der Woche gilt als wichtiger Ruhetag, an dem keine Arbeit geleistet werden soll, denn Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen und am siebten Tag geruht. Seitdem soll auch der Mensch an diesem Tag ruhen und an Gott denken. Der Sabbat – ein freier Tag in der Woche – ist wohl das grösste Geschenk der Juden an die Welt. Er ist «ein Fest der menschlichen Freiheit, am Sabbat kann man aufatmen, an ihm ist die Aufteilung der Welt in Herren und Knechte aufgehoben» (Youcat Nr. 362). Der Sabbat ist ein Symbol für die Verbundenheit mit Gott und ermöglicht es den Gläubigen, sich auf das Wesentliche zu besinnen und den Alltag für einen Tag hinter sich zu lassen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Tag zu ehren, wie zum Beispiel den Besuch der Synagoge oder das Lesen aus der Tora.

Foto: © DR

Kleidervorschriften

Im Judentum gibt es wie in jeder Religion typische Kleidungsstücke für bestimmte Anlässe. Kleiderregeln für den Alltag haben nur streng orthodoxe Jüdinnen und Juden.

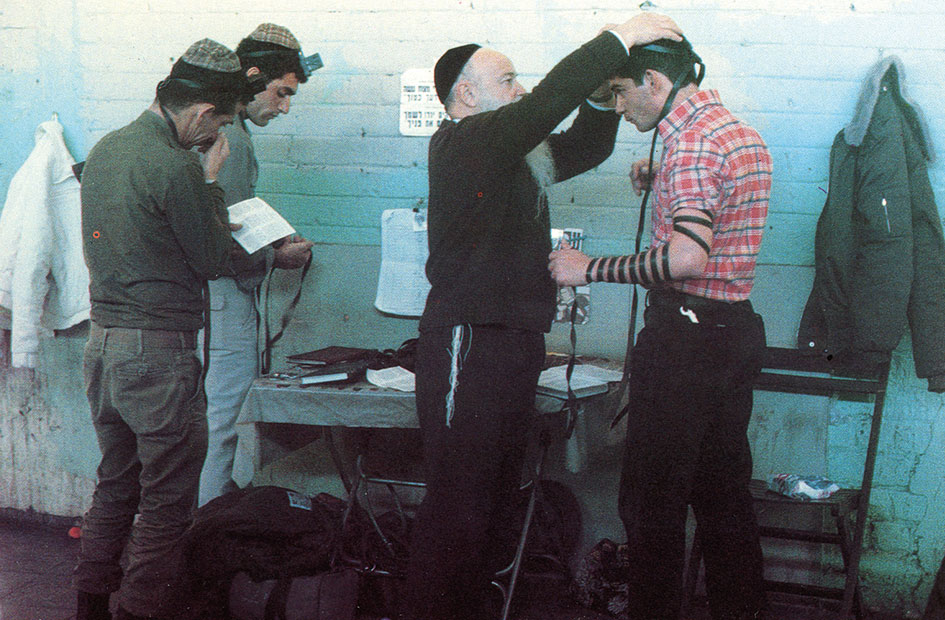

Auf dem Kopf tragen die jüdischen Männer eine kleine kreisförmige Bedeckung, die Kippa. Diese drückt Ehrfurcht vor Gott aus. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott über dem Menschen steht. Traditionell wird die Kippa von Männern den ganzen Tag lang getragen. Beim Gebet, dem Studium religiöser Texte und während eines Synagogen- oder Friedhofsbesuchs muss die Kopfbedeckung getragen werde. Zum Morgengebet ziehen Juden und auch liberale Jüdinnen einen weissen Gebetsmantel (Tallit) über und binden sich den Gebetsriemen um. An ihm sind kleine Fäden befestigt, die Zizit. Die Gebetsriemen heissen Tefillin. Manchmal trifft man auch jüdische Männer, die eine breite Pelzmütze (Schtreimel) tragen. Dies gehört zur Kultur des osteuropäischen Judentums. Frauen der sehr frommen, jüdischen Glaubensrichtung, verbergen ihren Körper unter einem bodenlangen Rock und langärmeligen, hochgeschlossenen Blusen oder Pullovern. Hut oder Perücke bedecken das Haar der verheirateten Frauen. Die Männer dieser streng orthodoxen Glaubensrichtung kann man an ihren langen Schläfenlocken, einem langen Bart, schwarzer Kleidung und einem hohen Hut erkennen.

Speisegebote

Im Judentum gelten besonderes Speisegebote, die auf der Tora basieren. Speisen müssen «koscher» (rein, erlaubt) sein. Nur solche Säugetiere, die sowohl Wiederkäuer sind als auch gespaltene Hufe haben, sind für den Verzehr erlaubt. Jegliches Geflügel ist koscher, sofern es sich nicht um Raubvögel handelt. Fische sind dann erlaubt, wenn sie sowohl Schuppen als auch Flossen haben. Raubfische, Meeresfrüchte und Schalentiere sind nicht koscher. Der Genuss von Blut ist streng verboten, da nach jüdischer Auffassung die Seele des Tieres im Blut «wohnt». Aus diesem Grund müssen die Tiere ausbluten, bevor sie verzehrt werden. Die jüdische Schlachtmethode, das Schächten, soll dies gewährleisten. Der gemeinsame Verzehr von Milch- und Fleischprodukten ist nicht erlaubt. Die Trennung von Milch- und Fleischprodukten wirkt sich auch auf das Geschirr und die Töpfe aus, die bei traditionellen Juden ebenfalls getrennt und damit doppelt vorhanden sind – sowohl für fleischige als auch für milchige Speisen.

Paul Martone

Foto: © by_Petra Bork_pixelio.de