Femme engagée et dynamique, Laetitia Willommet est au service de l’Eglise depuis 1993. Officiellement à la retraite, elle a gardé un petit mandat au secteur des Coteaux du Soleil (Chamoson-Ardon-Vétroz-Conthey).

Par Véronique Benz | Photos : DR, Laetitia Willommet

« A l’époque, nous allions dans les écoles donner les cours de religion. J’ai vécu le passage de la catéchèse confessionnelle à l’histoire biblique, puis de l’histoire biblique aux cours d’éthique et de culture religieuse. » Laetitia Willommet a été catéchiste, puis responsable du Service diocésain du catéchuménat. En 2010, elle a été engagée sur le secteur des Coteaux du Soleil. Depuis 2021, elle est coordinatrice du secteur. Elle fait partie de l’équipe de rédaction du journal local depuis 2018. « Aujourd’hui, c’est Romaine Carrupt qui est la responsable de notre magazine. Je rédige quelques textes et je fais la coordination du magazine avec l’équipe pastorale et Saint-Augustin. »

Laetitia Willommet avoue se plaire dans son secteur des Coteaux du Soleil. Cependant, les obstacles ne manquent pas. Laetitia cite notamment les différents scandales liés aux abus, la baisse des vocations sacerdotales, l’absence de relève pour les agents pastoraux et les bénévoles. « Des difficultés majeures que nous vivons dans l’espérance. Il y a également la vie d’équipe, avec les bonnes et les mauvaises nouvelles. L’objectif, c’est d’avancer ensemble dans le respect de chacun. »

En ce qui concerne la communication, Laetitia souligne que le problème principal est la diminution du nombre d’abonnés. « Les désabonnements suite à l’entrée au home et aux décès, ne sont pas compensés par des nouveaux venus. Nous travaillons sur le projet de l’application MyChurch. Nous espérons que cela va contrebalancer le manque d’abonnement à L’Essentiel. » Car, bien évidemment, le souci est de rejoindre les gens, afin de pouvoir les informer de la vie de l’Eglise locale.

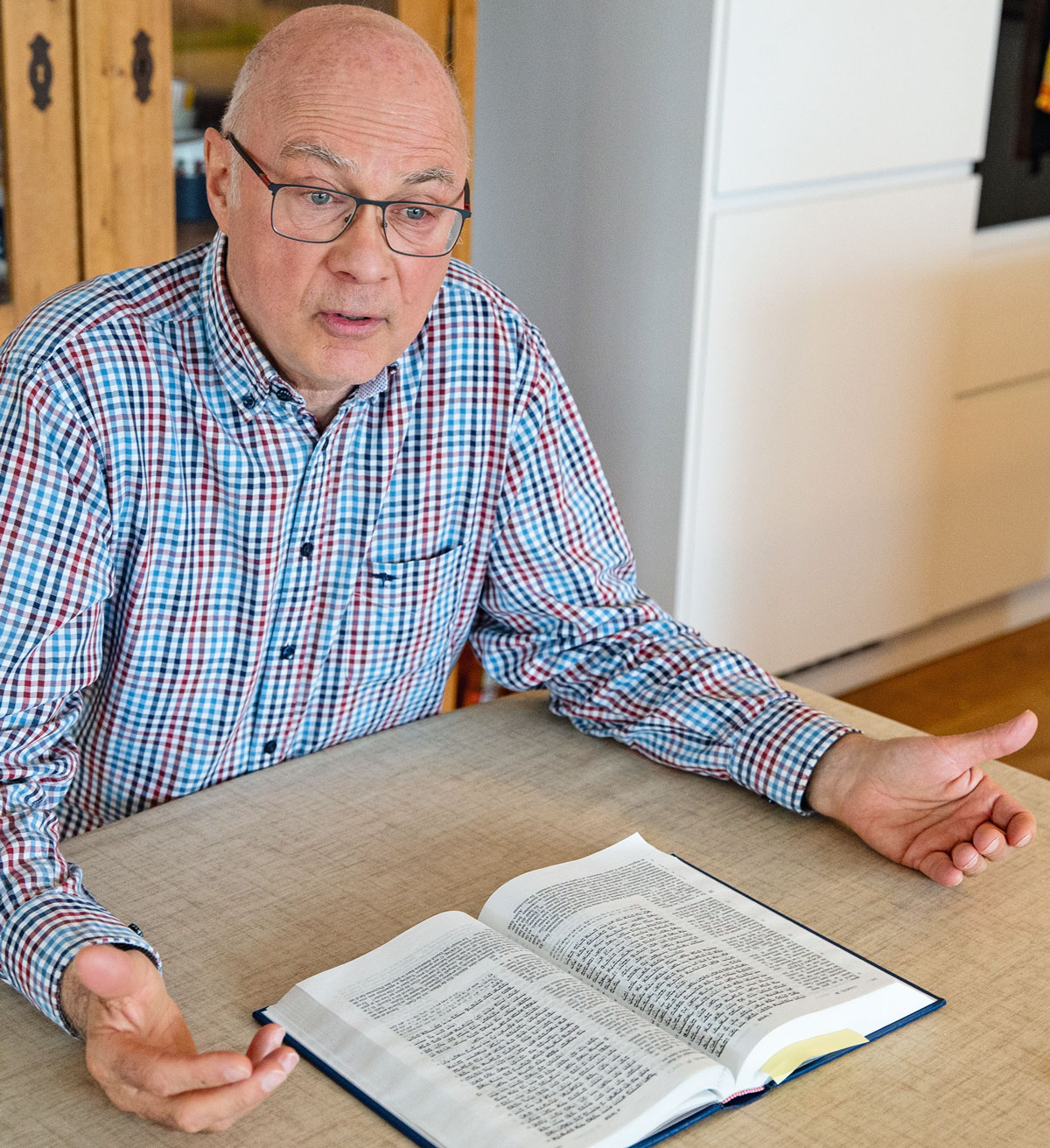

Laetitia parle de ses collaborateurs avec enthousiasme et bienveillance. « Chaque étape de mon engagement me ramène au Christ. Préparer une réunion, mener une équipe pastorale, écrire pour le magazine paroissial, rencontrer des prêtres ou des collègues. Travailler en Eglise c’est avoir comme « collègue » principal le Christ et comme outil de travail la Bible. C’est à la fois exigeant et vivifiant ! »

Pouvez-vous nous partager un souvenir marquant de votre jeunesse ?

Je me rappelle de la JRC (Jeunesse rurale chrétienne). Dans l’élan de Vatican II, nous animions des messes avec des guitares électriques et des batteries. Nous vivions de belles célébrations.

Quel est votre moment préféré de la journée ou de la semaine ?

Lorsque j’enseignais au CO, mon jour préféré était celui où j’avais les classes les plus faciles à gérer. Maintenant, mon jour préféré, c’est aujourd’hui.

Quel est votre principal trait de caractère ?

Je suis très empathique. J’ai une grande capacité d’écoute et j’ai aussi le souci que les gens se sentent bien quand ils sont ensemble.

Un livre que vous avez particulièrement apprécié ?

J’ai beaucoup aimé les deux livres de Pip Williams, La collectionneuse de mots oubliés et La relieuse d’Oxford qui nous plongent dans l’Angleterre du début du XXe siècle et de la réalisation du premier dictionnaire d’Oxford.

Des personnes qui vous inspirent ?

J’ai toujours été touchée par les personnes qui œuvraient pour la paix et la non-violence comme Gandhi, Mandela, Sœur Emmanuelle. J’ai travaillé avec des chanoines du Grand-Saint-Bernard qui étaient de belles personnes. J’ai appprécié le pape François pour son humilité et ses propos envers toutes les couches de la société.

Une citation biblique qui vous anime ?

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. […] Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Jean 1, versets 1 et 14)

Laetitia Willommet

• Laetitia Willommet, 65 ans, est engagée en Eglise depuis 1993, après la formation Fame.

• Elle a aussi un diplôme de consultante en psychoéducation et un brevet fédéral de formatrice d’adultes.

• Divorcée et maman de deux jeunes adultes.

• Elle habite Charrat, petit village proche de Martigny.

• Elle aime la lecture et la musique classique. Elle pratique la peinture méditative abstraite.