Par Jean-Luc Wermeille

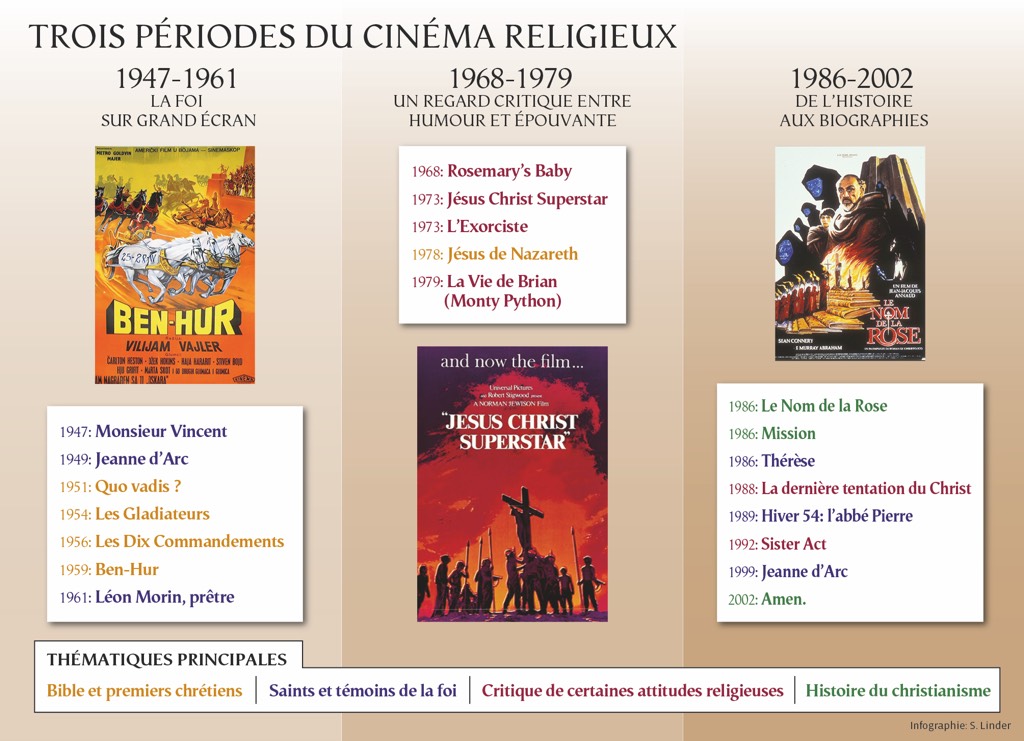

Dès leurs tout premiers films, les frères Lumière illustrent la vie de Jésus à l’écran. Toutefois, c’est surtout après 1945 que se développent de grands péplums dont l’action se situe dans l’Antiquité et plusieurs d’entre eux sont basés sur les textes bibliques. Ben-Hur, par exemple, évoque Jésus avec beaucoup de finesse, sans jamais montrer son visage. Les années 1960 et 1970 voient l’éclosion de nombreux films qui portent un regard très critique; le cinéma religieux y fait sa crise d’adolescence en quelque sorte. Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli est alors l’un des rares films à succès à présenter la foi sous un jour entièrement positif. Les années 1980 et 1990 voient le «retour du religieux» avec une oraison de lms historiques (Le Nom de la Rose) ou biographiques (Hiver 54: l’abbé Pierre). On retrouve la joie d’être croyants (Sister Act). Certains de ces chefs-d’œuvre sont réalisés par des agnostiques comme Thérèse d’Alain Cavalier ou Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Le cinéma actuel est fait de contrastes et de paradoxes. Ainsi, dans Les Innocentes d’Anne Fontaine, ce sont les non-croyants qui portent le mieux les valeurs chrétiennes; la figure du don de soi n’est pas la mère supérieure du couvent polonais, mais une jeune médecin juive et communiste. Ce cinéma nous bouscule en interrogeant aussi bien les croyants que les non-croyants.