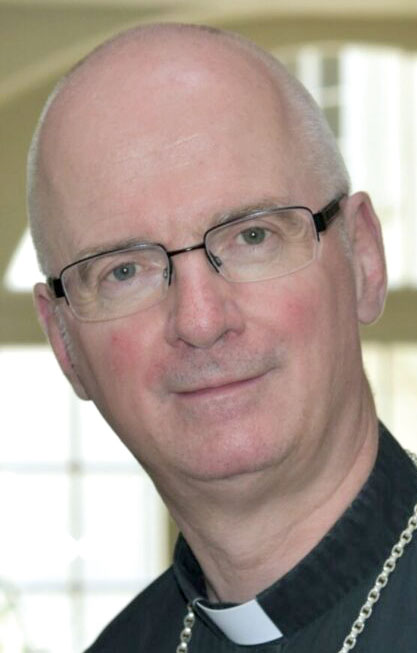

Lorsqu’il n’y a plus que le vide dans notre existence comme dans le tombeau du matin de Pâques, nous touchons peut-être là le vrai mystère de la Résurrection…celui d’une présence qui pourtant soutient encore et fait avancer. Avec l’humour qui le caractérise, Mgr Charles Morerod nous parle de l’espérance radicale que porte Pâques.

Par Myriam Bettens | Photos : Jean-Claude Gadmer

En tant que croyant, que représente Pâques pour vous ?

En tant qu’évêque, je suis aussi croyant (rires). C’est la Résurrection du Christ… qui implique également la nôtre. Il n’est pas venu ni n’est mort pour Lui-même, mais pour que nous puissions vivre et soyons avec Lui éternellement. Cela parce qu’Il nous aime.

Comment, entre un papa protestant et une maman catholique, se vivaient les fêtes de Pâques de votre enfance ?

Nous n’y mettions pas tellement l’accent. A vrai dire, je n’en ai pas de souvenir particulier. J’allais certainement à la messe le jour de Pâques, mais comme avant d’avoir vingt ans, j’ignorais que la Semaine sainte existait, cela me paraissait un dimanche comme les autres. Si ce n’est que je savais que c’était Pâques.

Nous savons ce que Pâques signifie. Or, la vie comporte aussi son lot de « petites Pâques », entendez par là de « petites morts et de résurrections ». Quelle serait une des Pâques de votre vie ?

Oh… j’espère qu’il y en a plus d’une ! Je reste marqué par ce que je pourrais qualifier de petit Vendredi saint. Je marchais sur un trottoir à Fribourg et j’ai vu que celui-ci se terminait. Je m’apprêtais à en descendre et assez curieusement je me suis dit : « Non pas maintenant. » Une fraction de seconde après, une grosse moto a passé à toute vitesse à côté de moi. Là, j’ai pensé : « Tiens, ma vie continue. »

Et de petites Pâques en tant que telles ?

Vu que c’était une non-mort, on peut la comprendre comme une forme de résurrection… L’expérience d’avoir accepté ma vocation, ça m’a obligé à vivre autrement. J’ai vraiment eu l’impression d’une irruption de Dieu dans ma vie… mais pas de manière telle que j’aurais dû commencer par être « à peu près mort » (rires). J’observe aussi des Pâques chez d’autres. Des personnes dont la vie reprend. Cela arrive par exemple lorsque les gens se confessent. Tout d’un coup, un poids se lève de leurs épaules et c’est très frappant.

En bonne protestante, je ne vais pas très régulièrement me confesser…

Vous le regretterez, certainement plus tard, (ndlr. Mgr Morerod est pris d’un fou rire communicatif). En attendant, profitez bien de la vie ! (rires)

Le tombeau vide du matin de Pâques peut aussi représenter, pour le croyant, cette tension entre présence et absence de Dieu…

Oui, absolument. Il y a des moments où on s’interroge et c’est normal dans le dialogue avec Dieu de lui dire : « Tu respectes notre liberté, c’est très bien, mais est-ce que Tu ne pourrais pas, parfois, la respecter un peu moins ? » (sourires)

Lorsqu’on Le laisse causer, est-Il plus bavard ?

Pas nécessairement. On voit dans la vie des saints qu’ils ont presque tous eu « des nuits de la foi ». Ces périodes parfois très longues marquées par l’impression que Dieu n’existe pas ou en tout cas n’est pas là. Ils interprètent ce silence en termes de : « Il veut voir si c’est Lui que nous aimons ou seulement ce qu’Il nous donne. »

Beaucoup de croyants préféreraient éliminer le Vendredi saint et ne voir que le côté festif et heureux de la Résurrection. D’ailleurs, dans plusieurs cantons, ce n’est pas un jour férié…

Oui, mais ce n’est pas l’Evangile. Il y a aussi des Vendredis saints dans l’existence humaine. Alors, une foi dont on aurait éliminé le Vendredi saint, qu’est-ce qu’elle a à dire à des gens qui se trouvent eux-mêmes dans ce Vendredi saint ? La foi donne une espérance radicale, même si on ne voit pas toujours très bien où on va. Si l’on croit que Dieu est présent, cela change la donne et ça, c’est aussi une expérience de Pâques. Cela ne veut pas dire qu’être croyant rend la vie facile.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Certainement Pâques ça… (rires)