Par Pascal Ortelli

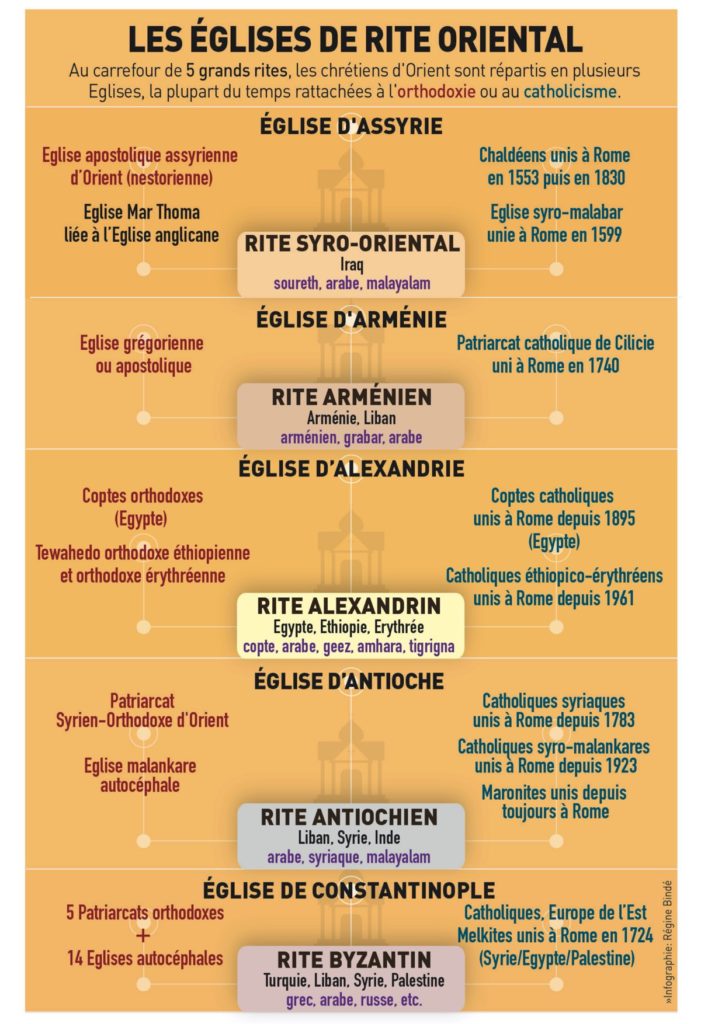

Infographie: Régine Bindé

Par François-Xavier Amherdt

Photo: DRC’est d’Orient, là où se lève le soleil du matin, que viennent les mages. Ces sages astrologues se laissent conduire par leur bonne étoile, qui les mène vers celui qui est l’astre nouveau, la lumière qui vient nous visiter, dit Zacharie dans son cantique (Luc 1, 78). Ceux qui se trouvaient dans les ténèbres et l’ombre de la mort sont éblouis par la lumière qui accompagne leurs pas au chemin de la paix (Luc 1, 79).

Les mages apportent de précieux présents, au nombre de trois, l’or pour la royauté du Christ, l’encens pour la divinité du Fils de Dieu et la myrrhe pour le corps de Jésus promis à la crucifixion et à la mise au tombeau. C’est d’ailleurs pour cette raison que la tradition a retenu qu’ils étaient trois et qu’ils méritaient le titre de rois.

Aujourd’hui aussi, les chrétiens orientaux proviennent de la nuit de la guerre et des conflits. Ils ont bien souvent été chassés de leurs pays notamment, de Syrie, d’Irak et des différents Kurdistan. Ils portent avec eux d’inestimables cadeaux : ceux de leur sens de l’hospitalité donnée et reçue ; de leur langue semblable à leurs frères et sœurs de diverses confessions et traditions religieuses ; de leur finesse et de leur culture, mises à mal par l’oppression, les menaces et les bombes. Ils sont riches de l’or de leur délicatesse humaine et de leur recherche de communion, de l’encens de leur patrimoine séculaire et de leur liturgie, de la myrrhe des épreuves traversées et des blessures subies.

Leur seule présence nous rappelle que l’Eglise catholique est universelle, qu’elle respire en quelque sorte à deux poumons, l’oriental et l’occidental. Comme déjà sa théologie et sa spiritualité se sont forgées grâce au dialogue entre les Pères grecs et latins.

Puissent tous ces réfugiés et migrants pouvoir, comme les savants du premier évangile, être avertis par Dieu et parvenir à rentrer dans leurs terres (Matthieu 2, 12) !

En vue du Synode des jeunes qui s’est tenu à l’automne 2018, le Pape invitait nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

Par Vincent Lafargue

Photos: LDD, DR Ce mois-ci, pour la dernière édition de cette rubrique, c’est Marie, de Fribourg, 31 ans, jeune mère de famille et enseignante spécialisée, qui a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :

Ce mois-ci, pour la dernière édition de cette rubrique, c’est Marie, de Fribourg, 31 ans, jeune mère de famille et enseignante spécialisée, qui a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :

J’imagine que la façon d’être chrétien n’est pas pareille pour un jeune du Canada, d’Afrique du Sud ou des Philippines. De ces différentes réalités, comment le Synode a-t-il pu rejoindre chaque communauté ?

Chère Marie,

Chère Marie,

La façon d’être chrétien est toujours la même. C’est celle de Jésus. De l’amour qui aime aimer. Sans mais, ni si, ni sauf… D’un amour qui n’aime pas ne pas aimer. Mais qui justement pour cela ne peut pas se passer de Jésus, l’Amour incarné. En Lui, je suis aimé. Pas préservé ou avantageusement privilégié. Mais gratuitement aimé pour gratuitement aimer. Sans exception.

Au Canada, en Afrique du Sud ou aux Philippines, cet unique amour est différemment sollicité et défié. Mais partout le chrétien, le vrai, est demandé. Corruption rampante qui fait qu’on y succombe pour s’en sortir, violence choquante qui rend la vengeance presque légitime, villages et villes qui se vident de leur jeunesse qui trop souvent finit noyée en Méditerranée, questions d’identité sexuelle qui nous laissent pantois et sans voix, sociétés individualistes où l’effervescence des réseaux ne change rien à la réalité…

Le synode a montré aux participants que l’amour du Christ est vraiment le seul chemin. Partout. Jusqu’au martyre. Des martyres apparemment si différents et pourtant tous également conséquents. Ces témoignages ignorés, incompris, ridiculisés, discriminés, emprisonnés, persécutés, ou même parfois tués. Mais des témoignages qui peuvent tout changer, aujourd’hui, demain ou même après-demain. L’amour n’est jamais vain. Et il rend heureux. Tout de suite.

On apprend les uns des autres à être chrétien en tout et pour tout. Si seulement la planète interconnectée et super-réseautée que nous connaissons pouvait rendre ce témoignage chrétien partout présent et encore plus fécond ! La jeunesse est ici au premier plan, les « digital natifs » ont vraiment une mission ! Au synode un exemple a été mis en avant : la collaboration qui doit se faire entre chrétiens des pays d’origine et chrétiens des pays d’accueil des migrants. Jeunes, aidez-nous à devenir grands !

+ Alain de Raemy, l’évêque des jeunes

Par Nicolas Maury et Sœur Gabriella Enasoae de la librairie Saint-Augustin, Saint-Maurice

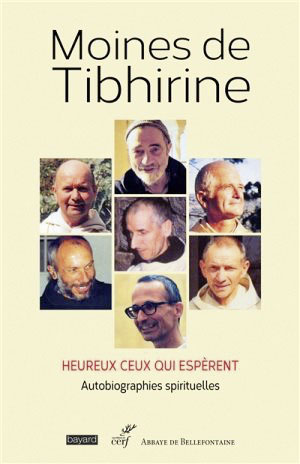

Moines de Tibhirine, heureux ceux qui espèrent

Moines de Tibhirine, heureux ceux qui espèrent

Vaste travail que celui réalisé par Marie-Dominique Minassian, qui a recueilli les journaux spirituels, les homélies, les méditations et les correspondances des moines de Tibhirine. Jamais avant ce livre on ne les a entendus parler ainsi. Et on y découvre qui ils étaient avant de mourir martyrs.

Bayard, Cerf, Abbaye de Bellefontaine

Acheter pour 43.50 CHF François

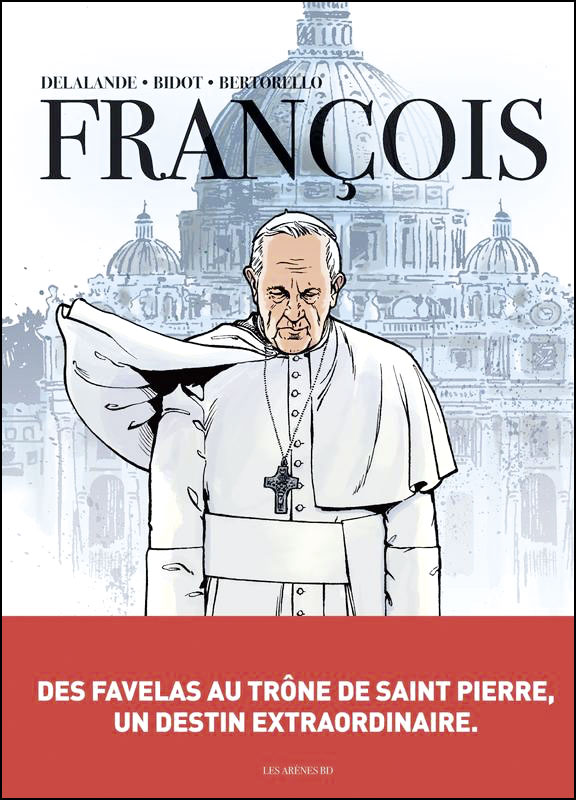

François

Il aime le foot et les copains, tombe amoureux, rêve de tango et hésite à se faire médecin. Mais un jour de 1954, il se sent appelé à devenir prêtre. Lui, c’est Jorge Bergolio, dont la vie nous est ici contée en bande-dessinée – pas du tout réservée aux seuls enfants –, de sa jeunesse à sa tâche actuelle de Pape.

Les Arènes BD

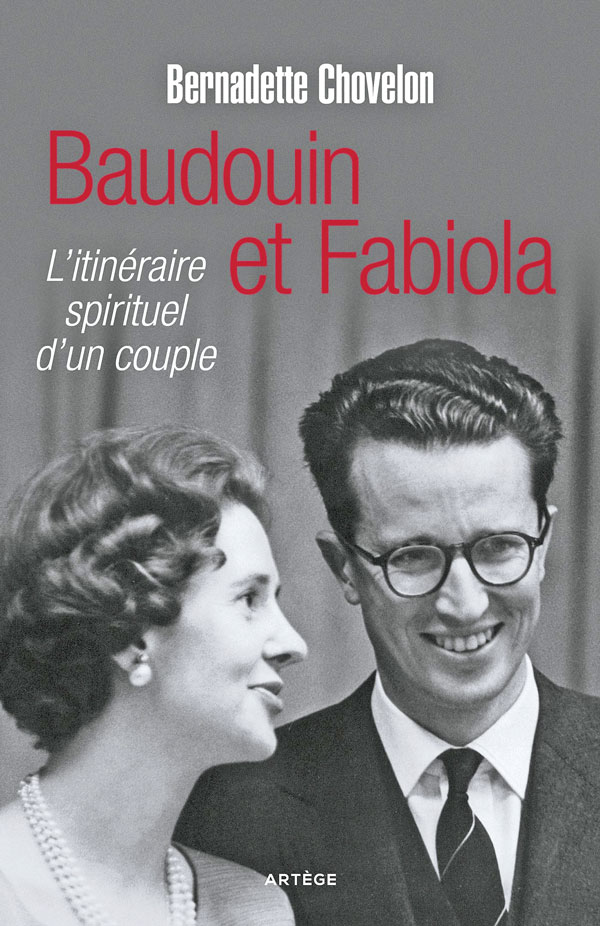

Acheter pour 32.60 CHF Baudoin et Fabiola, l’itinéraire spirituel d’un couple

Baudoin et Fabiola, l’itinéraire spirituel d’un couple

Chaque couple a son histoire, et quand celui-ci règne sur la Belgique, il appartient aussi à l’Histoire. Dans ce livre, Bernardette Chovelon retrace la vie de Baudoin et Fabiola, depuis leur rencontre jusqu’à ce que le mort les sépare, en nous faisant découvrir leur intimité spirituelle et un lien plus fort que le mariage.

Artège

Acheter pour 22.20 CHF Soif de Dieu, soif de l’homme

Soif de Dieu, soif de l’homme

La première et la plus grande preuve de la soif de Dieu, c’est qu’il a œuvré dans le but que l’homme revienne à lui. Quant à l’homme, il est soif béante de dons divins. Dans cet ouvrage, l’abbé Vallot nous montre que notre bonheur réside dans la communion de ces deux soifs.

Salvator

Ouvrages disponibles notamment dans les librairies Saint-Augustin de Saint-Maurice (avenue de la Gare, tél. +41 24 486 05 50, librairievs@staugustin.ch) ou de Fribourg (rue de Lausanne 88, +41 26 322 36 82, librairiefr@staugustin.ch) aussi disponible sur librairie.saint-augustin.ch

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

Par Vincent Lafargue

Photos: LDD, DR Victor Chappuis, 22 ans, habitant Genève et entrant en 4e année de médecine, a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :

Victor Chappuis, 22 ans, habitant Genève et entrant en 4e année de médecine, a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :

Une question plutôt personnelle pour notre évêque des jeunes : n’a-t-il jamais voulu fonder une famille ? Continuer l’œuvre du Seigneur en donnant la vie ?

Cher Victor,

Cher Victor,

Fonder une famille. D’après les sondages les plus récents, ce projet de vie garderait tout son attrait. Il reste le rêve d’une grande majorité. Comment aurais-je la prétention de faire exception ! Et pourtant.

J’ai grandi entouré de trois femmes : ma maman et mes deux sœurs, une aînée, l’autre cadette (j’ai bien entendu aussi un père et également un petit frère !). Et il y eut toutes ces jolies filles des écoles mixtes, primaire et secondaire, de cette grande ville sans tabous qu’est Barcelone. Et puis ce fut l’internat en Suisse allemande (de 14 à 19 ans), sans filles en pension, mais quand même une en classe. Ce qui n’empêchait pas d’avoir des contacts à l’extérieur, et à moi de recevoir la visite de Béatrice, une ancienne camarade d’école à Barcelone. Et enfin l’école de recrues, avec les sorties en soirée. Occasion de rencontrer Geneviève, qui m’envoya sa photo. Et une année en faculté de droit à Zurich. Toujours en contact avec Béatrice. Voilà en très, très gros traits, le parcours du jeune adolescent que j’étais au jeune adulte que je devenais.

Et pourtant, ce n’est pas la fondation d’une famille qui me titillait le plus. Je voulais, je devais comprendre pourquoi, l’architecture et le droit ayant finalement été mis de côté, j’avais pour la théologie un tel d’attrait. Qu’est-ce qui se passait en moi, pour être aussi « obsédé » par une envie d’être prêtre, dont aucun exemple ne m’était familier…

En apprenant ensuite à connaître Jésus, en fréquentant les écrits de ses évangélistes, en me confrontant à d’autres jeunes hommes « appelés » et à des jeunes filles amies et confidentes, j’ai peu à peu compris que la manière de vivre de Jésus, déjà incompréhensible à sa culture et à son temps, où seule la fécondité physique était perçue comme bénédiction, que cette manière pouvait devenir la mienne. Je ne l’ai jamais regretté. C’est aussi un combat de fidélité, un peu comme dans le mariage. Mais je continue à y croire. Et j’espère être fécond, Dieu aidant. Mais autrement.

+ Alain de Raemy, l’évêque des jeunes

Par François-Xavier Amherdt

Photo: DRCertes, la manière de faire de Jésus face à la mort de Lazare ne constitue pas un « modèle à appliquer tel quel » dans l’accompagnement du deuil. Le Rabbi attend notamment deux jours avant d’aller voir son ami malade (v. 6), alors que les deux sœurs de celui-ci avaient fait appeler le Christ en le suppliant de venir au chevet de leur frère (v. 3). En outre, Jésus affirme aux apôtres se réjouir de ne pas avoir été présent lorsque Lazare s’est éteint : c’est pour leur bien, afin qu’ils croient, ajoute-t-il (v. 15). Car il se situe sur un autre plan, celui de la maladie et du trépas destinés à manifester « la gloire du Père et la glorification du Fils » (v. 4). La mort en effet n’est pas la fin de tout, elle n’est qu’un repos dont le Christ nous réveillera, ainsi qu’il l’a fait pour le frère de Marthe et Marie (v. 11).

Il n’empêche : ceux qui cheminent avec les familles endeuillées sont appelés à poser, à toutes les étapes du deuil, avant, pendant et après la mort, des gestes et des paroles de résurrection :

– une présence réelle, auprès des proches et de la famille, au milieu des pleurs et de la tristesse (v. 17) ;

– une écoute attentive et discrète de la souffrance et des attentes, malgré les éventuels reproches (vv. 21.32) ;

– un désir de consoler, au sens étymologique du latin cum-solus, ne pas laisser seul (v. 28) ;

– une capacité d’entrer en empathie, de se laisser toucher aux entrailles et de pleurer avec ceux qui pleurent en signe de soutien et d’affection vraie (vv. 33.35) ;

– des signes concrets de proximité corporelle et spirituelle (vv. 38-39) ;

– un témoignage d’espérance à travers des paroles vraies, fortes et drues, exprimées

en « je », ouvrant des horizons de solidarité et de lumière (vv. 23.25.26.39.40.42-43).

Certes, nous n’avons pas la puissance remise par le Père au Fils de faire se lever les morts dans l’Esprit. Il n’en reste pas moins que la qualité humaine et la profondeur spirituelle de nos attitudes et de nos propos peuvent être d’une aide effective auprès des endeuillés ; ils nous le disent d’ailleurs : pendant la fin de vie, au moment du décès, lors de la rencontre avec la famille, au cours de la veillée funèbre, de la célébration et de la mise en terre, dans les semaines, les mois et les années qui suivent. Lorsque nous agissons et parlons en celui qui est la Résurrection (v. 25).

Par le chanoine Calixte Dubosson

Photo: Jean-Claude Gadmer« Selon son désir le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. » Voici une phrase que l’on voit de plus en plus apparaître sur les faire-parts de décès. Si l’on veut jauger l’évolution des mentalités dans nos sociétés dites modernes, il n’y a pas meilleur endroit que les annonces nécrologiques. Jugez plutôt : une famille choisit la crémation, tout le monde suit à 90 %, l’une choisit les visites libres, tout le monde suit à 95 %, l’une met le nom des défunts dans les faire-parts, presque tout le monde se croit obligé d’en faire de même, l’une choisit l’intimité, on en est bientôt à 50 %, et déjà apparaissent ça et là les remerciements à l’Association Exit pour son aide au suicide.

Que retirer de ce constat ? Au moins cela : en voulant s’affranchir des conformismes d’hier, on tombe dans d’autres, ceux que je viens de citer. C’était mieux avant ? Peut-être que non, mais je pose la question : quand donc les individus et les familles comprendront-ils que ce n’est pas seulement un de ses membres qui s’en va, mais aussi et surtout un membre d’une communauté, d’un village, d’un quartier, à qui on refuse la possibilité de dire au revoir en empêchant des rites séculaires tels que les honneurs ?

Par Pascal Bovet

Photo : Jean-Claude GadmerIls sont discrets, sérieux, alignés en demi-cercle, debout sous le Christ trônant sur l’univers.

Les 12 apôtres de la tradition chrétienne sont souvent représentés, et on en trouve une belle réalisation du siècle dernier en poussant la porte de l’église protestante de Donatyre , près d’Avenches.

L’église d’origine date du XIe siècle ; construite sur un sol pétri d’édifices romains, elle porte bien son style « roman ». L’arche du chœur rappelle avec évidence les entrées voûtées du théâtre romain et le demi-cercle du chœur nous conduit à l’endroit de la basilique d’où le délégué de l’empereur prenait les décisions et jugeait la place du roi.

Mais ici nous sommes en tradition chrétienne : l’église est dédiée depuis toujours à sainte Thècle, (Domina Thecla-Donatyre) d’Iconium, (actuellement Konia, en Turquie), martyre ou presque du premier siècle et compagne de Paul, selon une tradition. Elle doit se trouver à l’aise au milieu des apôtres.

Cette église relevait des évêques de Lausanne jusqu’à la Réforme de 1536. Le culte réformé l’a peut- être sauvée. Sous l’influence de Napoléon, la paroisse revient quelque temps au canton de Fribourg puis devient définitivement vaudoise.

Cette humble église de campagne nous fait connaître une longue histoire religieuse, traversant les cultures et les siècles ; elle mérite l’appellation de « bien culturel d’importance nationale ».

La Toussaint, ce n’est pas pour fêter les saints que nous connaissons, mais pour tous les autres, les nôtres parfois. Pensons-nous assez à notre famille… élargie?

Par Bertrand Georges

Photo: DR« Je ne sais pas si les extraterrestres existent, disait un prêtre, mais je crois aux êtres « intra-célestes ». » Depuis toujours, les croyants sont reliés avec les habitants d’un autre monde, que l’on nomme joliment « le ciel ». C’est ce que nous appelons « la communion des saints ».

« Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie », disait saint Dominique. Quant à sainte Thérèse, elle promettait qu’elle « passerait son ciel à faire du bien sur la terre ». D’ailleurs, n’avons-nous pas nous-même recours aux saints dans nos différents besoins ?

Si nous invoquons les saints des livres, combien plus pouvons-nous le faire avec ceux que nous avons connus, aimés, côtoyés, enfantés, élevés, ceux avec qui nous avons vécu de riches heures ou des moments difficiles, ceux à qui nous avons rendu service, dont nous avons partagé l’amitié ou la vie conjugale. Ils ne sont pas dans les calendriers liturgiques ou représentés par des statues ; pourtant, ceux de nos familles qui ont aimé, cru et espéré sur la terre sont sans doute bienheureux dans le ciel. Et c’est eux que l’Eglise fête à la Toussaint : les inconnus, les non-canonisés d’ici et d’ailleurs.

Ce que chacun fait de bon dans le Christ porte du fruit pour tous. C’est ainsi que se vit une mystérieuse solidarité, une belle complicité entre le ciel et la terre, entre notre famille d’ici-bas et celle de l’au-delà. Chers grand-papa, fille, petit frère, maman, amis, voisins, collègues tant aimés (ou pas assez)… priez pour nous !

« La Toussaint, c’est la fête des morts vivants », disait, non sans humour, un écrivain 1. En pensant à nos défunts, nous croyons que nous les reverrons.

De plus, les saints nous montrent la direction : en regardant les saints, je sais qui je serai. Tous saints ! Voilà l’appel qui nous est adressé en ce jour ! Bonne fête !

1 Edmond Prochain, « Jargonnier catholique »

Avant de devenir prêtre, Claude Deschenaux a vécu deux carrières. Une dans la banque, l’autre comme croque-mort. De quoi l’aider dans son quotidien actuel.

Texte et photos par Nicolas MauryClaude Deschenaux observe sa basse-cour. Bien vite, le curé modérateur de l’Unité pastorale Notre-Dame de l’Evi ramène l’ordre. Deux poules sont sorties de leur enclos, sous l’œil goguenard d’un canard. Il rétablit la situation, juste avant que son téléphone ne sonne. Levé tôt, gérant avec ses deux collègues, Pierre Mosur et Fabien Benz, une UP de 15 communautés en Gruyère, Claude Deschenaux est un homme occupé. D’où l’importance de s’offrir un moment matutinal de réflexion. « De prière plutôt, pour confier chaque jour et chaque rencontre que je vais y faire à Dieu. Pour Lui dire qu’on est là pour Lui, qui nous aidera à assumer ce qui arrivera. »

Après un pointage à 8h avec son secrétariat, Claude et ses collègues se répartissent les messes en paroisses, à la chapelle des Marches ou au Carmel. « Je trouve bien de commencer la journée par l’eucharistie. Après la messe, je partage un café avec les paroissiens. En été, quand c’est un peu plus cool et que les célébrations se déroulent dans nos chapelles, je prépare une tarte à la crème ou amène des tresses. C’est convivial et précieux. »

L’administratif semble moins engageant mais ne lui fait pas peur, grâce à ses expériences précédentes. Car Claude Deschenaux a un parcours particulier. A 52 ans, il a vécu deux carrières préalables : employé de banque pendant quinze ans, puis directeur de pompes funèbres durant neuf ans. Revenant sur cette occupation, il souligne : « Prendre soin des familles en peine était déjà une vocation. ça m’a ouvert les yeux sur un élément : à l’époque, je n’étais pas tendre avec certains prêtres difficiles à atteindre. Je voulais leur faire comprendre que pour une famille en deuil, il était important de joindre rapidement quelqu’un à la paroisse pour fixer l’enterrement. Ce n’était pas toujours le cas… » Du coup, son smartphone est toujours branché. « Si j’ai un empêchement, je m’arrange avec ma secrétaire Anita. C’est une femme de foi qui connaît mieux l’UP que moi ! »

Cette UP, il y est arrivé en janvier 2012. « Petit, j’avais été impressionné par le Père Pierre Flueler et dans mon quartier, je jouais au curé. Puis j’ai vécu ma crise d’adolescence. En 1992, quand j’étais encore banquier, l’ancien vicaire épiscopal Jacques Banderet m’en a parlé de son propre chef : n’as-tu jamais pensé à devenir prêtre ? Cette question n’a cessé de me tarauder. » La réponse tombe dix ans plus tard. « Il me fallait changer de vie, reprendre les études

à 40 ans… J’ai beaucoup prié l’Esprit Saint, franchi le pas. Mes années au séminaire furent les plus belles de ma vie. »

Ordonné prêtre, il devient vicaire de l’Unité pastorale Saint-Denis en Veveyse en juin 2011. « Je pensais y faire mes armes pendant cinq ans. Mais le 23 décembre à 22h, alors que je me réjouissais de célébrer ma première eucharistie de la Nativité, le vicaire épiscopal Rémy Berchier vient me dire que l’évêque me demande d’aller à Gruyères. Un peu rude, mais, après discussion et une nuit de réflexion, j’ai obéi. Me retrouver en milieu d’année pastorale m’a sauvé. Tout était planifié par l’abbé Jean Glasson, mon prédécesseur. Je me suis fondu dans l’équipe, tout en étant très bien accueilli par les gens de la Gruyère. » Des gens qu’il aime côtoyer. « Je tente d’insuffler un esprit d’unité. Vu la fréquentation des messes, je me dis que l’esprit de clocher se fait de moins en moins sentir. »

Une bonne partie de ses après-midi et soirées consiste à discuter avec les familles pour préparer un baptême, des funérailles ou des futurs mariés. « Je ne peux pas donner un sacrement sans connaître les personnes concernées. S’il faut rester debout jusqu’à 2h du matin pour préparer un enterrement, je le fais. » Si, comme il l’avoue lui-même, il n’a pas une soirée de libre dans l’année, cela ne lui pèse pas. « Je rencontre les gens, je mange avec eux, ils deviennent des amis. Du ministère, mais des beaux moments. » Et sa plage de ressourcement, c’est quand il va rendre visite aux pensionnaires des EMS, souvent en fin de semaine. « J’adore les personnes âgées, qui sont souvent très touchantes. Les voir, c’est généralement mon bol d’air ! »

Par Thierry Schelling

Photo: Jean-Claude GadmerMa sœur la mort

Le souriant pontife François ne cache pas le réalisme de son âge : « Mon pontificat ? ça durera peu de temps. Deux ou trois ans. Et puis, à la Maison du Père ! », confiait-il en 2014, soit une année tout juste après son élection. Une boutade qui s’avère contredite par ses… cinq ans de pontificat fêtés en mars dernier.

Mon amie la vie

Sa mort, comme tout jésuite – appelé à la pondérer pendant les 30 jours de sa retraite de noviciat et, pourquoi pas, en garder l’habitude mensuellement au cours de sa vie active –, devient, au fil du temps, une amie de la vie : « Intérieurement, je cherche à penser à mes péchés, à mes erreurs, pour ne pas m’enorgueillir. » Certes, élu pape à l’âge de 76 ans, il pourrait perdre le sens des proportions devant les tâches accomplies – finances, communication, politique de nominations épiscopales en Italie et ailleurs – et à parachever – pédophilie, cléricalisme, traditionalisme…

Fin de service ?

La mort physique est inéluctable et ne le préoccupe guère ; la fin de son service pétrinien est toute pensée : « Même si ça ne plaît pas à certains théologiens, a-t-il précisé, si un jour je ne me sentais plus capable d’aller de l’avant […], je prierais et ferais de même. Benoît XVI a ouvert une porte qui est institutionnelle. » Il ne serait pas une exception. Et pourquoi pas rentrer ensuite au pays en classe économique, serviette à la main, clergyman « passe-partout », et se terrer dans une banlieue pauvre et vivante de la capitale argentine ou un poblado andin ? Puis serait un jour annoncé : « Padre Jorge Maria Bergoglio, curé de San Ignacio, s’est éteint ce matin après la messe. Veillée de prière demain soir ; messe d’enterrement jeudi prochain. » Avant que les rédactions du monde entier ne se rappellent que… le 266e successeur de Pierre, Sa Sainteté le pape François, celui qui a inscrit dans le Catéchisme universel de l’Eglise catholique une opposition catégorique à la peine de mort (août 2018) n’aura eu aucune peine ni peur de mourir !

Qui dit «accompagnement» dit cheminement dans la durée. Car le travail de deuil prend du temps, parfois beaucoup de temps. Les équipes d’accompagnement lors des funérailles, qui se composent de laïcs bénévoles, agents pastoraux, diacres et prêtres et qui commencent à apparaître dans nos unités pastorales (UP), sont appelées à soutenir les personnes endeuillées.

Par François-Xavier Amherdt

Photos : Jean-Claude GadmerSi la communauté ecclésiale dans son ensemble est appelée à entourer les familles endeuillées par toutes sortes de marques de délicatesse (visite, appel téléphonique, carte, présence…), elle confie à des équipes de ministres ordonnés et laïcs le soin d’un accompagnement pastoral à l’image du Christ.

Une plus-value

Les notes pastorales des différents rituels insistent à cet égard sur la place indispensable des laïcs bénévoles formés, délégués et mandatés, qui peuvent, par leur disponibilité, leurs qualités humaines et relationnelles, étoffer les services offerts par les agents pastoraux. « C’est une plus-value », précise Christophe Salgat, agent pastoral à Moutier. « Ils représentent la communauté paroissiale et ont souvent plus de « portes d’entrée » auprès des familles. » L’enjeu est décisif,

tant la pastorale des funérailles permet de rencontrer des personnes « aux périphéries », en attente de gestes et de paroles qui fassent sens.

Présence rassurante

« Nous avons une bonne collaboration. Chacun a sa place et rencontre celle de l’autre », affirme Marie-France Aeby Pollet, membre de l’équipe pastorale (EP) et de l’équipe d’accompagnement lors des funérailles (EAF) de Bulle (cinq personnes, existant depuis 2007). « Les familles semblent tellement éloignées de l’Eglise, parfois, que la présence d’une laïque est rassurante et elles ressentent une plus grande prise en compte de leurs besoins. »

« L’accueil des gens est très positif du fait que ce sont des mères, grands-mères, veuves, des femmes « normales » quoi, confie le curé modérateur de l’UP Renens-Bussigny Thierry Schelling. En tant que prêtre, je ressens souvent la barrière, plus ou moins épaisse, entre les gens et un état clérical. »

Apprendre une nouvelle vie

Comme Jésus sur la route d’Emmaüs, « nous prenons le temps d’établir des liens avec les proches, ajoute Florence Delachaux, à 30 % coordinatrice de l’EAF de Renens. Nous conduisons l’entière célébration sans eucharistie, nous collaborons avec le prêtre en cas de messe (accueil, rite de la lumière, prière universelle, rite d’adieu). Au cimetière, nous menons l’ensemble. Pour le suivi, nous offrons deux cafés-deuil par année, une invitation à la messe du 2 novembre (un lumignon par famille), une méditation souvenir durant l’Avent, des fiches « Croire ». Après un mois, nous faisons un message (WhatsApp, mail ou téléphone) avec l’envoi d’une belle photo ou d’un texte, de même que pour le premier anniversaire. Si un contact est établi, nous suggérons une lecture ou une rencontre pour aider à apprendre cette nouvelle vie sans la présence du défunt. »

Le magnifique Guide pastoral Dans l’espérance chrétienne (Paris, Mame, 2008) constitue un outil de travail indispensable pour toute personne engagée dans la pastorale des funérailles.

Le magnifique Guide pastoral Dans l’espérance chrétienne (Paris, Mame, 2008) constitue un outil de travail indispensable pour toute personne engagée dans la pastorale des funérailles.

Il prévoit des textes et des gestes pour les trois « stations » rituelles :

• avant les obsèques : au domicile, au centre funéraire et pour la veillée funèbre ;

• à l’église : pour la célébration des funérailles ;

• au cimetière : pour la mise en terre du corps ou de l’urne.

Dans le Jura pastoral, les membres d’EAF suivent un parcours de discernement, puis cinq journées de formation. A cela s’ajoute un stage pratique supervisé, des rencontres en cellules de vie avec le répondant de l’équipe pastorale et des formations continues. Après une première volée (2018), une deuxième commencera en automne 2019. Actuellement, trois équipes sont en activité (quatre à six personnes). Elles se retrouvent pour des temps de relecture et de ressourcement. Elles peuvent intervenir à toutes les étapes du processus depuis l’annonce du décès : la visite des familles, la veillée de prière, la célébration des funérailles et lors du dépôt d’urne, les messes de septième, trentième (avec remise d’une bougie à la famille) et anniversaire, la Toussaint, le suivi (avec par exemple un repas à la fin octobre). (Renseignements : France Crevoisier)

Dans la partie francophone du diocèse de Sion, une formation similaire a été proposée en 2011-2012 pour des auxiliaires des fu-nérailles et des animateurs de veillées. En 2014, trois personnes ont reçu le mandat pour conduire des funérailles (souvent dans l’intimité). Une nouvelle formation courte pour les responsables des veillées aura lieu début 2019. Les directives diocésaines, promulguées en 2017, abor-dent les questions (préoccupantes) de l’augmentation des funérailles « profanes », notamment dans les locaux des pompes funèbres (PF), et celle de la privatisation de la mort (avec la destination des cendres en cas de crémation). (Valérie Maillard et Pierre-Yves Maillard)

Le canton de Neuchâtel propose une formation cantonale annuelle (initiale et continue) pour les laïcs impliqués dans les funérailles. Ceux-ci sont pour la plupart les agents pastoraux, plus quelques bénévoles (deux actuellement). (Nicolas Blanc)

Le canton de Vaud, après plusieurs formations initiales, organise depuis 2016 une ou deux journées de formation continue. Il existe deux équipes (Renens-Bussigny et UP Notre-Dame), plus des personnes dans les UP qui « dépannent » si besoin les équipes de prêtres. Le nombre de célébrations animées par des célébrants « humanistes » ou des employés des PF au crématoire ne cesse d’augmenter, comme partout ailleurs. (Alain Viret et Béatrice Vaucher)

Le canton de Fribourg a organisé deux cycles de formation pour les bénévoles en 2012 et 2014, suivis de journées cantonales en 2015 et 2016. Une réflexion sur la thématique du suicide sera offerte au premier semestre 2019. La plupart des bénévoles mandatés ont repris l’animation de veillées funèbres (nombreuses dans le canton). Les premières célébrations de la Parole ont vu le jour et sont surtout conduites par les agents pastoraux laïcs engagés dans les EP. Les équipes constituées au moment de la remise des mandats ont évolué de manière différente et fonctionnent selon les réalités pastorales rencontrées et le milieu urbain ou rural. (Claudien Chevrolet)

Dans le canton de Genève, les équipes funérailles sont les plus nombreuses, en principe une par UP, composées de prêtres et de laïcs ayant reçu une formation (deux modules de 8 heures) et le mandat épiscopal, et se répartissant les obsèques. Cette formation est en voie de restructuration. (Anna Bernardo Lucido)

«J’ai un blocage que je n’arrive pas à franchir. On me dit toujours: « Vas-y , cherche du travail! » Ils ne comprennent pas que reconstruire une confiance, cela demande du temps.» (Clémence)

Par Nicole Andreetta

Photo: Brigitte MesotUn bel après-midi d’été dans un parc à Genève. Autour d’une table, six ou sept personnes savourent joyeusement une tarte aux pommes. Exceptionnellement, la Pastorale du monde du travail (PMT) tient sa permanence hebdomadaire en plein air. Les conversations vont bon train. Brigitte Mesot, responsable des lieux, accueille chacun chaleureusement. En recherche d’emploi, problèmes AI, harcèlement au travail… les situations évoquées sont variées.

Stéphane fréquente la PMT depuis plus d’un an : « Suite à une dépression, j’ai dû quitter mon travail. Je me suis retrouvé au chômage avec un conseiller sans empathie, puis en fin de droit. Devoir demander l’aide sociale est une véritable épreuve. Lorsque l’on ne travaille pas, on n’est plus rien. Je viens régulièrement à la permanence. C’est un lieu bienveillant, à l’écoute de tous. On partage nos peines, mais aussi ce qui fait du bien. Aujourd’hui, je peux même annoncer une bonne nouvelle. Je vais commencer une formation en français commercial ! »

Outre de l’aide pour rédiger CV, lettres de motivation, demandes de stages ou de formations, la PMT propose également des entretiens individuels, des partages bibliques ainsi que des ateliers.

Comme l’explique Brigitte : « Un atelier permet de faire ensemble une activité qui crée des liens et qui donne du sens. Cette année, nous réalisons une icône représentant la croix de San Damiano. »

Depuis le 1er mai, jour de la fête du travail, huit personnes, guidées par Agnès Glichitch, peintre iconographe, se sont mises à l’ouvrage. Le travail est déjà bien avancé, il ne reste plus que quelques finitions à effectuer.

« Au moment où l’on voit les yeux du Christ s’ouvrir, c’est comme si on passait de la souffrance à la libération », témoigne Emilia.

Après un long arrêt maladie, Emilia effectue un temps de réentraînement au travail dans le cadre de la PMT. Petit à petit, elle est devenue le « bras droit » de Brigitte.

Une fois terminée, l’icône sera offerte à la prison de la Brenaz pour accompagner les célébrations religieuses.

Des petites fraternités, qui désirent vivre la spiritualité du Verbe de Vie au cœur du monde, se réunissent chaque quinzaine pour prier ensemble, partager un repas fraternel et étudier la Parole de Dieu. C’est ce qu’ont choisi de vivre Muriel et François Calame avec quelques amis, à Bussigny.

Par Bertrand Georges

Photo: DRFrançois et Muriel, quelle a été votre motivation pour rejoindre une maison de l’Alliance (MA) ?

Nous cherchions un lieu qui nous permette d’approfondir notre foi par des rencontres fraternelles régulières avec une forte dimension de prière. Il y a 8 ans, nous avons alors rejoint une MA à Gex.

Maintenant, vous vous réunissez chez vous ?

Oui, en janvier 2018, encouragés par la communauté du Verbe de Vie, nous avons commencé chez nous, à Bussigny. Une dizaine de personnes de différentes cultures et états de vie nous ont rejoints. Nous y vivons une belle fraternité riche de ses différences.

Comment se déroulent les rencontres ?

Nous prenons le temps de bien nous accueillir. Nos enfants, qui font des bisous à tout le monde, participent pleinement à cette dimension. Puis nous nous confions au Seigneur par un chant à l’Esprit Saint et un bon temps de louange auxquels les enfants participent volontiers avant d’aller se coucher. Ensuite vient le temps du parcours biblique, suivi d’un repas fraternel dans l’esprit du Jeudi saint. Ce repas débute par un petit office de table durant lequel nous rendons grâce et intercédons pour l’Eglise.

Qu’est-ce que les participants y apprécient ?

Nos rencontres sont l’occasion d’un approfondissement de la foi : « Finalement, j’y apprends pas mal de choses », nous disait un participant. La vie fraternelle aussi est appréciée : « Tout le monde devrait venir », s’enthousiasmait une dame. Il est vrai que cela fait du bien de partager la Parole et le repas dans l’allégresse et la simplicité de cœur !

L’expérience de Muriel et François, comme celle d’autres groupes qui se réunissent dans des maisons, nous montre que nos familles, « petites Eglises domestiques », peuvent devenir des lieux d’accueil, de compassion, de ressourcement et d’évangélisation. Une bien belle mission !

Comme c’est le cas pour d’autres communautés, des personnes désirent vivre un rapprochement avec le Verbe de Vie. Ils constituent ainsi une « famille spirituelle ». Certains membres des MA peuvent prononcer un engagement manifestant cette proximité à la communauté et une participation à sa mission.1

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

Par Vincent Lafargue

Photos: LDD, DR Sylvain Sierro, 15 ans, habitant Les Prasses (VS), a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :

Sylvain Sierro, 15 ans, habitant Les Prasses (VS), a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :

De quelle manière pourrait-on inciter les jeunes non pratiquants (ou d’autres religions) à se rapprocher de l’Eglise ?

L’évêque des jeunes, Mgr Alain de Raemy, répond ainsi :

L’évêque des jeunes, Mgr Alain de Raemy, répond ainsi :

Cher Sylvain,

Comment faire pour se faire connaître comme chrétiennes et chrétiens ? Faut-il en parler, ou proposer, ou inviter ? Tu as raison, cher Sylvain, d’employer le verbe « inciter ». Inciter, c’est susciter de l’intérêt pour quelque chose. C’est provoquer de la curiosité. C’est intriguer par nos gestes ou nos paroles, nos comportements ou nos options. Ce n’est ni sermonner ni s’isoler.

Un chrétien n’est pas celui qui pense et fait nécessairement comme tout le monde. Il pense et fait à partir de ce qu’il comprend de sa vie et de toute la vie grâce à Dieu, grâce à Jésus. A partir de là, il respecte tout être humain et tout l’être humain de sa conception à sa mort naturelle. A partir de là, il sait qu’aimer l’autre concerne vraiment tous les autres, aussi celui ou celle qui pense autrement, et même l’ennemi ou le criminel. A partir de là, il comprend que l’image de Dieu, c’est l’homme et la femme, et pas l’homme sans la femme, ni la femme sans l’homme, et il s’émerveille devant ce couple, seule source de nouvelle vie humaine. A partir de là, il ne supportera jamais la moindre injustice. A partir de là, il fera tout son possible pour que le bonheur de tous soit possible.

Si cette manière d’être du chrétien et de la chrétienne, à partir de Dieu, à partir de Jésus, se voit, et si ceux et celles qui la vivent ensemble ne pensent pas être meilleurs que les autres, et ne ferment leur porte à personne, alors on peut intriguer… et inciter à se rapprocher de l’Eglise.

On a du pain sur la planche, n’est-ce pas ? Heureusement qu’on a aussi le Pain de Vie sur l’autel. Il nous nourrit et nous empêche de nous décourager quand on a plus éloigné que rapproché les autres… Car rien n’est impossible à Dieu.

+ Alain de Raemy, l’évêque des jeunes

Par Nicolas Maury et Sœur Gabriella Enasoae de la librairie Saint-Augustin, Saint-Maurice

Dieu n’est pas mort

Dieu n’est pas mort

Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire, à lui et à ses camarades. Ce film de Harold Cronk avec Kevin Sorbo (connu pour la série Hercules) a fait 60 millions de dollars de recette lors de sa sortie aux Etats-Unis.

Saje Distribution

Acheter pour 30.00 CHF Van Thuan, libre derrière les barreaux

Van Thuan, libre derrière les barreaux

Le 15 août 1975, le père François Xavier Nguyen Van Thuan est emmené en prison sans jugement. Au Vietnam, où le récit se situe, l’oppression communiste semble avoir triomphé. Mais, alors même qu’il est derrière les barreaux, le destin de cet homme va dépasser la logique humaine et bouleverser tout un peuple. Jusqu’aux oppresseurs. C’est son histoire que raconte Teresa Gutiérrez de Cabiedes.

Nouvelle Cité

Acheter pour 34.00 CHF Bilal, la voie de la révolte

Bilal, la voie de la révolte

Historien et professeur à l’Institut catholique d’arts et métiers, Nour-Eddine Séoudi propose, avec ce roman jeunesse, un récit où l’aventure, la poésie et la magie transportent le lecteur vers la Palestine au XIIe siècle. Sous l’ombre de la forteresse d’Alamut, alors que la chrétienté et l’islam s’affrontent, ce monde est aussi celui où l’esprit s’élève au-delà des dogmes.

Fidélité

Acheter pour 22.40 CHF Hopen, que la louange éclate

Hopen, que la louange éclate

Sur leur enfance dans une famille catholique ouverte sur le monde à leur rencontre avec le pape François, Antoine, Camille, Armand et Charles Auclair se livrent sans réserve. L’occasion de découvrir, sous la plume de Joseph Challier, qui sont les quatre frangins d’Hopen, groupe de pop-louange qui a conquis jusqu’à la scène de l’Olympia.

Editions Emmanuel

Ouvrages disponibles notamment dans les librairies Saint-Augustin de Saint-Maurice (avenue de la Gare, tél. +41 24 486 05 50, librairievs@staugustin.ch) ou de Fribourg (rue de Lausanne 88, +41 26 322 36 82, librairiefr@staugustin.ch) aussi disponible sur librairie.saint-augustin.ch

Certains se demandent parfois si la vie spirituelle est accessible aux enfants. Un psaume nous répond : « Par la bouche des tout-petits, la splendeur de Dieu

est chantée »1. Reste à savoir comment éveiller en eux le don de Dieu. Esquisses de pistes où se conjuguent le rôle de la famille et celui de l’institution ecclésiale.

1 Ps 8, 2

Par Bertrand et Françoise Georges

Photos: pixabay.com, Catherine Roduit, Bertrand et Françoise GeorgesL’homme, nous disent les Pères de l’Eglise, est « capax Dei » : capable d’une vie spirituelle, de connaître Dieu et d’accueillir le don qu’Il fait de lui-même. Mais à partir de quel âge ? Certains suggèrent que dans ce domaine, le petit est plus ouvert que l’adulte parfois freiné par toutes sortes de mécanismes de défense.

A une catéchiste qui déplorait le peu qu’il restait parfois aux enfants après tant d’années de catéchisme, un enseignant a répondu : « Rassure-toi, j’ai le même problème avec l’allemand. Sauf s’ils le pratiquent en famille ! » De même, comment la proposition de la foi faite aux enfants pourrait-elle prendre racine en eux, comment le Christ pourrait-il transformer leur être et leur agir, s’ils ne le fréquentent pas régulièrement ?

Il apparaît donc que si la transmission est importante, l’imprégnation l’est tout autant. Une mère qui endort son petit en chantant un cantique le familiarise avec la présence de Dieu. De même si les parents sont dans l’action de grâce pour les événements heureux et confient à Dieu leurs soucis, ou s’ils ont l’habitude de bénir le repas… Bien sûr, il n’y a pas de recette qui marche à tous les coups, tant il est vrai que chacun reste libre d’adhérer ou non à l’appel de Dieu. Néanmoins, lorsque l’enfant vit dans un milieu où Jésus fait partie de la famille, la relation avec Dieu lui apparaîtra comme naturelle. C’est l’expérience que font Pierre et Marie-Claire 2 avec leurs quatre enfants. Pour eux, il est essentiel de favoriser une rencontre intime avec le Christ dès la plus tendre enfance, tout en veillant à ce que cette initiation soit adaptée à l’âge et à la personnalité de chacun. C’est principalement par une vie quotidienne imprégnée de la présence de Dieu que s’opère cet éveil à la vie spirituelle : prière en famille (parfois un peu « sport » avec des petits enfants), lecture de BD chrétiennes, apprentissage de valeurs évangéliques…

2 Prénoms d’emprunt

« Les grands-parents sont un trésor dans la famille. S’il vous plaît, aimez-les et faites en sorte qu’ils parlent avec les enfants ! » disait le pape François dans un tweet. L’abbé Thierry Schelling, curé de Renens, une paroisse riche d’une grande diversité culturelle, relève qu’il y a souvent un beau lien entre les nonni, grands-parents, et les nipoti, petits-enfants, de telle sorte que ceux-là apprennent les premiers gestes et les premières prières à ceux-ci lorsqu’ils en ont la garde.

Jeanne 3 est la grand-maman des enfants de Pierre et Marie-Claire. Son divorce a été l’occasion d’une grande remise en question. C’est dans ce contexte qu’elle rencontre le Seigneur. Sachant que leurs parents le font eux-mêmes, Jeanne parle relativement peu de sa foi à ses petits-enfants. Sa manière à elle, c’est de s’intéresser à eux, de leur être disponible. Les enfants savent qu’elle vit une profonde relation avec Dieu, et comprennent qu’elle y trouve la source de l’amour qu’elle leur manifeste. Du coup, une grande confiance s’est établie, et ils lui demandent volontiers de prier pour eux. Jeanne nous révèle aussi avoir découvert la fécondité de l’offrande de ses souffrances, en communion avec le Seigneur.

3 Prénom d’emprunt

Mais la foi ne se vit pas qu’en famille : la paroisse et les communautés complètent la dimension d’Eglise domestique. Pierre et Marie-Claire disent volontiers combien ce qu’ils vivent au sein de leur foyer est enrichi par les Eucharisties, les montées vers Pâques ou des rassemblements de familles. Les apports des animateurs et les temps partagés avec d’autres sont très motivants pour les enfants.

La dimension souvent joyeuse et festive de ces temps forts laisse à chacun une empreinte positive. Ces expériences fortes aident à tenir bon dans les moments plus arides de la vie spirituelle.

Comment la liturgie peut-elle s’adapter aux enfants ? C’est une question que se posent souvent ceux qui président et animent des célébrations. L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, nous parle de la situation de parents qui souhaitaient voir leur fille faire sa première communion. Celle-ci résiste, car, dit-elle, « quand je vais à la messe, je ne comprends pas. Si je comprenais, je la ferai sûrement ». De telles situations nous invitent à certaines adaptations qui favorisent une participation consciente et active des enfants. Le « Directoire pour les messes avec des enfants » nous donne de précieuses indications pour le faire.

A Fully, comme dans bien d’autres endroits en Suisse romande, un groupe d’enfants adorateurs se réunit une fois par mois. Et ça dure depuis 25 ans ! Le temps devant le Saint Sacrement, le silence, la prière spontanée, le partage de la Parole, le bricolage, le goûter constituent une vraie école de vie spirituelle, nous dit Catherine Roduit qui anime ces temps forts. Les parents, dont certains étaient enfants adorateurs dans les premières années, sont confiants dans le bien-fondé de la démarche : « Nous les emmenons devant le Seigneur, et Lui s’en occupe et les rejoint. » Et les enfants n’y vont pas que pour faire plaisir à leurs parents : « L’adoration, c’est important, il faut pas qu’on la loupe. »

La mission d’éveiller les enfants à la spiritualité revient donc à la communauté et à l’entourage, notamment aux parents. A partir de là une question se pose parfois à ceux-ci : est-ce que j’y crois vraiment ? Cette interpellation peut conduire à se lancer dans l’aventure de la foi dont les enfants ne seront pas les seuls bénéficiaires. Il y a des (re)commençants de tous âges sur les chemins de la vie spirituelle !

– Nouveau-né : imprégnation durant la prière des parents ;

– 15 mois : prière formulée, mais courte, à répéter après les parents, puis avec eux ;

– 2 ans : prier pour tous ceux qu’on aime, dire merci, petit temps de silence ;

– 3 ans : développer les facultés d’admiration, dire merci, pardon, s’il te plaît ;

– 4-5 ans : écouter des histoires de la Bible adaptées aux petits.

Tiré de « Parler avec Dieu », brochure cantonale œcuménique pour l’Eveil à la foi du canton de Vaud.

De nombreux outils contribuent à éveiller les enfants à la vie spirituelle. Le livret «Vivre la prière en famille» vient d’être publié. Anne-Claire Rivollet, de la pastorale familiale à Genève, précise que cet ouvrage est complété par un site internet qui sera régulièrement mis à jour. www.prierenfamille.ch

Par Thierry Schelling

Photo : Jean-Claude Gadmer

Loin d’être des enfantillages, les réponses du pape François à trente enfants du monde entier – sur les 250 recueillis par les jésuites dans leurs institutions, paroisses et centres de jeunesse – éveillent un sourire, esquissent un soupir, permettent une émotion franche et directe, comme le ton des missives-réponses. Extraordinaire kaléidoscope que ce Cher Pape François, aux Editions Mame pour la version française !

Questions-réponses

On y lit, dans sa version originale, la question de l’enfant, avec son portrait, sa plume et son pays, ainsi que la traduction en français, bien sûr ; et, en vis-à-vis, la réponse du pape, dactylographiée pour une lecture plus sûre, peut-être. Et on y découvre que les enfants d’aujourd’hui comme ceux d’hier ont les mêmes grands et petits soucis : la guerre, le mal, la mort, mais aussi la paix, l’union des cœurs, et Jésus tout de même !

François prend plaisir à donner sa réponse, une réponse, dit-il, sans aucune infaillibilité ! Mais une vérité qui fait du bien, des mots abordables pour des questions difficiles. On y apprend que le Pape voulait être… boucher parce qu’il semblait que ce métier rendait très riche, qu’il a vu plein de miracles non spectaculaires mais dans sa vie quotidienne, qu’il n’a jamais pu comprendre la souffrance des enfants – « je n’ai pas peur de pleurer », confesse-t-il volontiers à William, 7 ans –, qu’il encourage Nastya, 10 ans, à donner son témoignage de chrétienne « là où tu vis, avec ta famille, parmi tes amis, et dans ta ville ».

Du tac au tac

Il ose aussi les «gros» mots : foi, espérance, charité, pardon, liberté, sans ambages philosophiques, mais presque du tac au tac, comme le font les enfants !

Jean-Paul Ier s’était prêté à l’exercice de catéchèses orales pour enfants, et Jean-Paul II leur avait écrit à la veille de Noël 1994, puis ouvert et conclu le jubilé de l’An 2000 avec eux. Des pontifes qui usent du « je », partagent leurs expériences d’enfants chrétiens, recourant à leurs souvenirs personnels pour les illustrer…

En cette ère de tardive dénonciation de l’abominable crime qu’est la pédophilie au sein même du clergé catholique, il est consolant de voir des papes prendre les enfants au sérieux, les écouter et leur répondre non pas en pérorant, mais juste en prenant leur plume pour aligner quelques mots justes et vrais.