La grande majorité d’entre nous va fêter le Nouvel An. De différentes manières, nous allons « marquer le passage ». Nous le faisons sans grande réflexion, sachant bien qu’il n’y aura pas de grande différence entre le 31 décembre et le 1er janvier. Et pourtant nous le faisons.

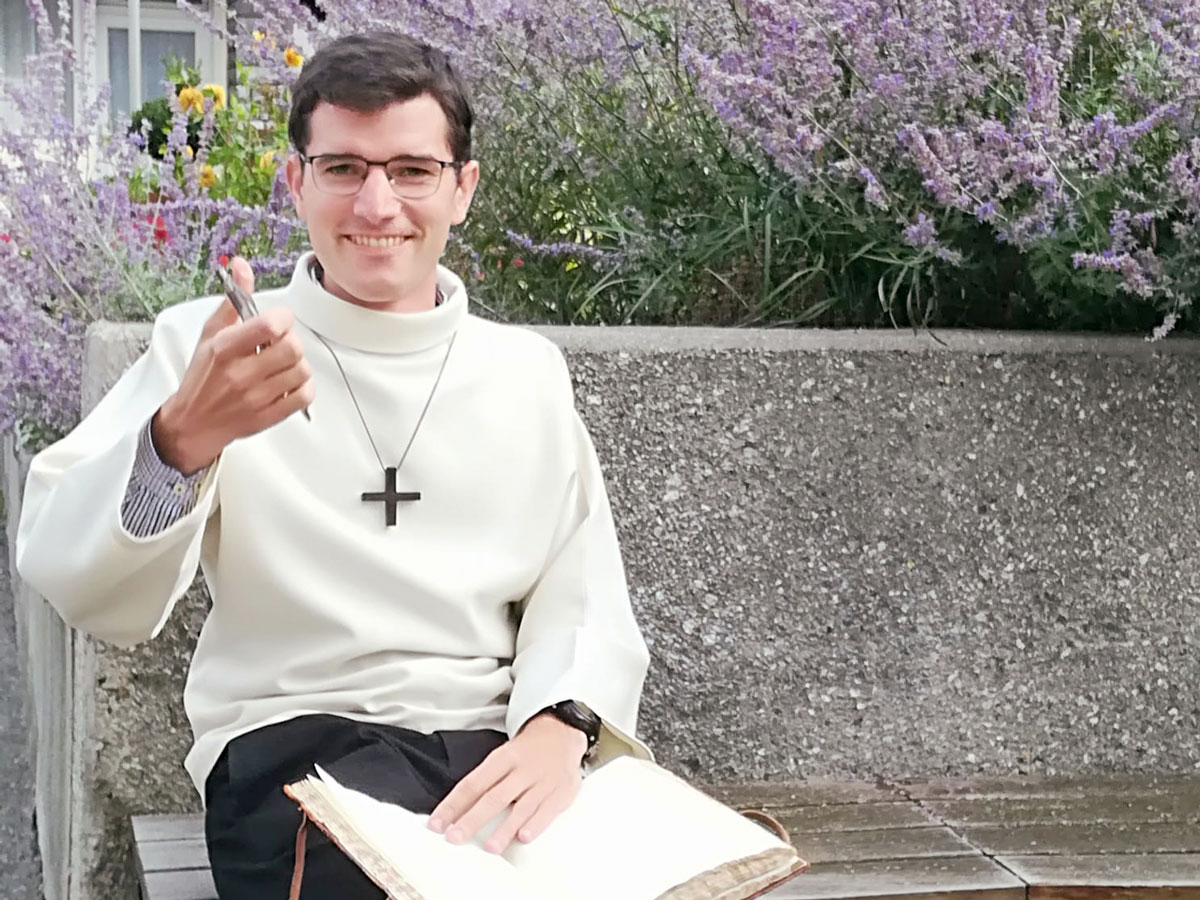

Nouveau CDI chez les chanoines…

Hugues de La Boussinière, vous connaissez? Le 27 septembre dernier, il a signé un «contrat à durée indéterminée (CDI)» avec la Congrégation du Saint-Bernard. Mais ne vous y trompez pas, pour signer un CDI avec les chanoines, il faut être justement assez déterminé…

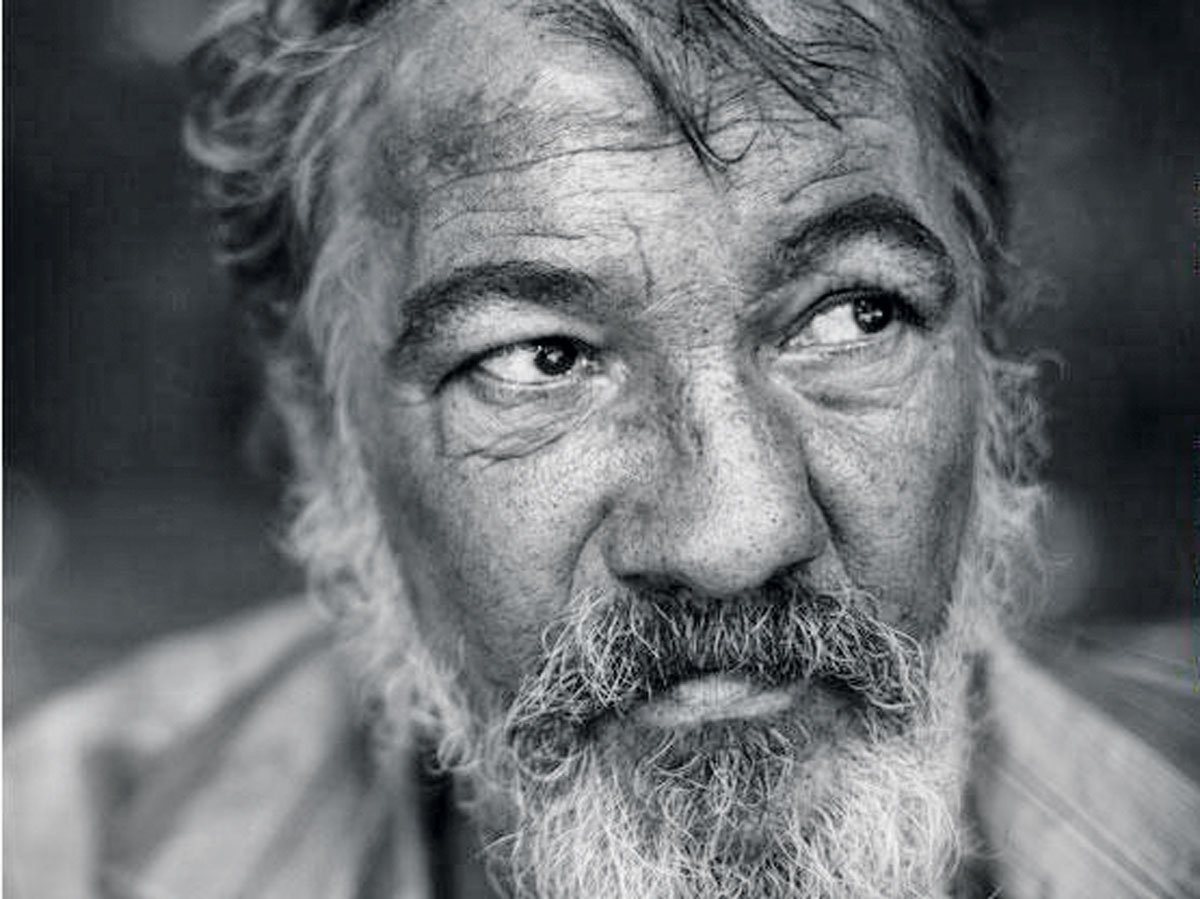

«J’aimerais immortaliser le genre humain…»

Une rencontre prévue du côté de la Combe me fait entrer inopinément en contact avec Carmen. Je sens à distance son rayonnement et sa joie pétillante. En un instant, j’apprends quelques éléments de sa trajectoire de vie : qu’elle a été accueillie dans cette famille, qu’elle a un goût prononcé pour l’humain et…

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Au moins une fois par an, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, ces derniers sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples: «Pour que tous soient un afin que le monde croie.» (Jn 17, 21) Dans le monde entier, des communautés et des paroisses organisent des célébrations oecuméniques et des services de prières spéciaux.

L’année liturgique: un tandem en trois «rounds»?

L’année liturgique est une merveille de sens ! Elle nous emmène du Ciel à la Terre et de la Terre au Ciel sans discontinuer. A partir de cet éternel va-et-vient – qui va du premier dimanche de l’Avent au dimanche du Christ-Roi – se dessinent deux cycles qui n’en forment, au fond, qu’un seul… puisque tout est lié! Un «tandem» haut en couleurs…

Un Noël pas comme les autres

Sûr que beaucoup d’entre vous se rappellent de «La pastorale des Santons de Provence»… Cette histoire fait remonter en moi une quantité de souvenirs d’enfance. Il me plaît de vous rappeler les différentes personnalités qui, ce soir là, pour diverses raisons assez personnelles, rejoignent tour à tour le petit de Bethléem. Un village de Palestine qui a d’ailleurs des airs de Marseille…

Vous le reconnaîtrez à un signe…

Luc met ces mots dans la bouche de l’ange, celui qui se manifeste aux bergers, leur causant une grande frayeur: «Aujourd’hui vous est né le Sauveur, voilà à quel signe vous le reconnaîtrez…»

Restaurant Le Seize

Depuis septembre 2016, le restaurant Le Seize, situé à la Rue des Etangs 16 à Martigny, est un atelier à part entière au sein de l’Association Régionale Professionnelle pour l’Insertion (ARPI). L’ARPI est née de l’union de deux institutions de la ville de Martigny, le SEMO (fondé en 1995) et Trempl’Interim (fondé en 1998).

Face à la mort

Comment à partir de la foi comprendre l’incompréhensible mystère de la mort? Comment entrer en dialogue avec nos défunts? Pourquoi ce passage de la vie terrestre à la vie éternelle nous fait-il si peur? Avec le surgissement de la mort, tant de questions sans vraies réponses se pressent. La mort fait souvent peur. On en a parfois même fait un tabou. On la préfère aux oubliettes… et pourtant elle nous côtoie chaque jour.

Accompagner en fin de vie: une expérience vivifiante

On accompagne toute notre vie avec plus ou moins de conscience. On accompagne les enfants à l’école; on accompagne quelqu’un à l’aéroport; on accompagne des chants au piano, etc. Accompagner signifie «aller avec», c’est donc une action qui nécessite une volonté et qui se vit à plusieurs. On accompagne donc souvent quelqu’un ou quelque chose avec un fond de dévouement. Cependant, il est un accompagnement qu’il vaut mieux pratiquer le plus consciemment possible: celui d’accompagner la vie… dans son dernier virage!

Toi, Seigneur, compagnon sur toutes nos routes

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), novembre 2020

Par Pascal Tornay | Photo: LDD

«Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne», a exhorté le pape François dans son message publié en vue de la 3e Journée mondiale des Pauvres qui aura lieu le dimanche 15 novembre 2020. Sur ce point la Parole de Dieu ne laisse jamais tranquilles les chrétiens, a-t-il insisté, «car il ne s’agit pas d’une exhortation facultative, mais d’une condition de l’authenticité de la foi».Toi, Seigneur Jésus,frère d’humanité,

compagnon discret

sur toutes nos routes,

tu te tiens fidèlement à nos côtés

malgré les obstacles et les doutes.

Ouvre nos mains pour qu’elles

portent à tous

une ferme espérance

et la joie de vivre.

Dilate nos cœurs

pour qu’ils se laissent

transformer par la voix

des plus pauvres.

Nous voici Seigneur :

envoie-nous réjouis

vers tes enfants exilés, exclus

et meurtris.

Ton image en nous est écorchée

sans eux.

Guide nos regards :

qu’ils rencontrent leurs yeux.

A toi, Seigneur,

nous demandons l’audace

d’aller à ta suite,

de marcher dans tes traces,

et, en frères et sœurs,

de nous mettre au labeur,

confiants en ta présence

et libres de toute peur.

Trois sacristains pour un!

osé Jordan aura passé près de 20 ans «dans les sacristies» de la Bâtiaz (2000), de Martigny- Croix (2008) et de la Ville (2012), succédant, pour celles et ceux qui les ont connus à Andrée Jacquemettaz, Ami Bossetti et Damien Bauza… Et, pour lui succéder, il a fallu trouver trois personnes différentes: Jean Richon à Martigny-Croix, Pierre-André Chamboyey à la Bâtiaz et Paulo Martins Au Bourg et en Ville…

Ces deuils à vivre ensemble !

Il est certain que novembre se revêt volontiers de la couleur du deuil et, en particulier, de la mémoire d’êtres chers qui nous ont quittés. Toutefois, si l’on en croit le philosophe Jean-Michel Longneaux, l’expérience du deuil marque nos vies de façon plus fondamentale et plus permanente.

Avant la mort…

«On se demande si on sera vivant après la mort, au lieu de se demander si on sera vivant avant la mort» 1. Cette réflexion de Maurice Zundel signale un danger qui nous guette et nous échappe si souvent, celui de ne pas être vivant et de croire qu’on l’est!

Mission salésienne en terre octodurienne ?

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), octobre 2020

Par André et Valérie Pianta | Photo: DR

Pourquoi Don Bosco s’intéresserait-il à Martigny ? Forts de ces mots de leur Père spirituel Don Bosco qui dit : « Les jeunes sont la partie la plus délicate et la plus précieuse de notre société », André et Valérie Pianta, Salésiens Coopérateurs de Don Bosco, ont décidé d’ouvrir une mission salésienne : Les Ateliers Jean Bosco.L’Office fédéral de la statistique relève que « les jeunes qui renoncent prématurément aux études représentent potentiellement une population à risque parce que les perspectives sur le marché du travail sont limitées pour des personnes sans formation postobligatoire ». Or, ce même office constate qu’en 2019, 5% des jeunes âgés entre 18 et 24 ans sont sans diplôme et ne fréquentent pas un cycle de formation ! Les éducateurs de rue de Martigny estiment que « près de 150 jeunes âgés de 16 à 25 ans sont sans formation et, très souvent, sans emploi. Le risque est donc qu’ils se marginalisent et se replient sur eux-mêmes ». 1Agé de 19 ans, Jérôme * a déjà un parcours de vie difficile : à 15 ans, c’est la fin de la scolarité obligatoire. Il en fait voir de toutes les couleurs à ses enseignants car il ne comprend rien : étant dyslexique, les textes lui sont incompréhensibles. En maths, il ne comprend pas les consignes des problèmes à résoudre ; en français, il n’aime pas lire. Il occupe donc son temps en classe à bien d’autres choses ; en autres à faire des bêtises. Il a redoublé en classe primaire, et à 15 ans, on lui dit qu’il ne peut pas continuer l’école. Ouf ! Enfin la liberté. Mais il n’a pas de diplôme, pas le niveau scolaire pour commencer un apprentissage : c’est la galère qui commence. Il traîne dans la rue, fait de mauvaises rencontres : la spirale infernale débute : vivre la nuit, dormir le jour, le dimanche et le mercredi, c’est la même chose ! Il sort quand ses parents rentrent du travail, et rentre pour dormir quand ils partent au travail… Certains de ses copains ne sortent même plus, accrochés à leur smartphone sur des jeux et des réseaux sociaux qui les coupent de toute vie sociale réelle.

On lui propose des programmes d’insertion, sans succès ; des cours qui sont toujours semblables. Il ne gagne pas d’argent mais en dépense pour assouvir sa consommation de drogue ! Aujourd’hui, il veut s’en sortir : il demande à pouvoir réapprendre à se former. Il rêve de décrocher un CFC, de trouver du travail et vivre de manière indépendante, avec ce qu’il a gagné.

Les structures officielles d’orientation et de placement lui ont proposé des stages en entreprises, des cours. Mais son désintérêt, son découragement et son instabilité ont fait échouer toutes ses tentatives d’insertion. Il réalise que toutes les portes lui sont progressivement fermées et il ne lui reste plus que le service social pour lui permettre d’avoir un toit et de quoi vivre chichement. Jérôme exprime maintenant clairement sa volonté de s’investir dans une formation car il sait qu’il peut apprendre, mais qu’il a tout perdu et il a conscience qu’il lui manque de nombreuses connaissances qu’il n’a pas assimilées au Cycle d’Orientation. Malheureusement, plus grand monde ne croit en lui et en ses capacités à rebondir dans une démarche de formation. Il se retrouve sans aucune ressource financière car il n’est plus à charge des parents et il n’a jamais exercé une activité professionnelle rémunérée.

Les Ateliers Jean Bosco (AtJB) lui proposent le regard de Don Bosco, qui lui permettra peut-être enfin de croire en un avenir. Comme l’a fait et enseigné Don Bosco, notre mission est de chercher cette petite lumière de vie qui existe et qui est parfois enfouie et protégée au plus profond de chacun. Celle-ci permettra au jeune de reprendre confiance en lui et de se sentir aimé de l’amour de Dieu. Grâce à ce regard qui relève, il peut commencer à sortir de cette spirale de l’échec, de la désocialisation, voire de la délinquance et envisager de réapprendre à vivre en société et à acquérir les compétences scolaires, sociales et psychologiques nécessaires pour débuter et réussir une formation professionnelle.

Les AtJB proposent aussi un Accueil Sénevé destiné aux enfants dès 8 ans pour les accompagner dans leurs devoirs scolaires et offrir un espace d’écoute aux parents.

Les Ateliers Jean Bosco font partie du Réseau Don Bosco Action Sociale, mais ne reçoivent aucun soutien financier public. Ils ne peuvent donc exister qu’avec l’aide de fonds privés. L’avenir de cette mission ne peut être assuré qu’avec la participation de personnes bénévoles convaincues de cette présence auprès de ces enfants et de ces jeunes, ainsi que de donateurs apportant leurs soutiens financiers.

Poussez la porte des Ateliers Jean Bosco, Rue d’Octodure 1, à 50 m de l’église de Martigny-Ville. Nous vous accueillerons avec plaisir.

1 Le Nouvelliste, 4.12.2019

* Nom d’emprunt

Où en suis-je face à cette pandémie?

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), octobre 2020

Par Dominique Perraudin | Photo: ldd

Ne disait-on pas des premiers chrétiens: «Voyez comme ils s’aiment?» Aujourd’hui on pourrait se dire: «Voyez comme ils ont peur!» Lors du confinement j’ai ressenti comme un abandon, comme si j’avais été mis en quarantaine de Dieu… Plus de bergers!Beaucoup ont organisé des chaînes ou des groupes de prières. J’en ai fait partie… Merveilleuse initiative. Mais il y a tout de même des choses incompréhensibles : pas de possibilité de communier ! Les épiceries vendaient bien du pain alors pourquoi ne plus pouvoir goûter au Corps du Christ ? Et surtout pourquoi ne pas avoir pu aider des personnes qui se sentaient vraiment abandonnées en leur apportant la communion évidemment avec certaines règles précises ?Par ailleurs, j’ai lu deux articles dans l’Echo Magazine. Le premier celui d’un prêtre jurassien, l’abbé Bernard Miserez, qui expliquait que l’Eglise et ses ministres avaient très peur et ont eu tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Le deuxième, du Père Nicolas Buttet, qui explique que l’Eglise a manqué son rendez-vous avec le Covid-19. Je ne juge pas ces prises de positions. Il y a certainement du vrai au cœur de ces textes. Mais je pense qu’il n’y a pas de fumée sans feu ! En fouillant internet sur ce sujet, j’ai trouvé cette interview du pape François 1 dont je vous livre quelques extraits :

Conseils du pape François

« Comment le vivre spirituellement ? Je prie plus, parce que je pense que je dois le faire, et je pense aux gens. […] Je pense à mes responsabilités actuelles et aux conséquences… Les conséquences ont déjà commencé à être tragiques, douloureuses, alors il vaut mieux y penser maintenant. Ma plus grande préoccupation – du moins, celle que je ressens dans la prière – est de savoir comment accompagner le peuple de Dieu et être plus proche de lui. »

En ce qui concerne l’attitude des évêques et des prêtres, le Pape a redit que « le peuple de Dieu a besoin que le pasteur soit proche de lui, qu’il ne se protège pas trop… La créativité du chrétien doit se manifester en ouvrant de nouveaux horizons, en ouvrant des fenêtres, en ouvrant la transcendance vers Dieu et vers les hommes, et elle doit être redimensionnée dans le foyer. Il n’est pas facile d’être enfermé à la maison ».

Les défis de l’Eglise après la crise. A propos de l’Eglise d’après-crise, François confie : « Il y a quelques semaines, un évêque italien m’a appelé. En détresse, il m’a dit qu’il allait d’un hôpital à l’autre pour donner l’absolution à tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur, en se mettant dans le hall. Mais certains canonistes qu’il avait appelés lui ont dit non, que l’absolution n’est permise que par contact direct. « Père, que pouvez-vous me dire ? », m’a demandé l’évêque. Je lui ai dit : « Monseigneur, faites votre devoir de prêtre. » Et l’évêque me dit : « Merci, je comprends. » Puis j’ai appris qu’il donnait l’absolution partout. »

« En d’autres termes, l’Eglise est la liberté de l’Esprit en ce moment face à une crise, et non une Eglise enfermée dans des institutions… Le dernier canon dit que tout le droit canonique a un sens pour le salut des âmes, et c’est là que la porte nous est ouverte pour sortir et apporter la consolation de Dieu dans les moments de difficulté », explique le Pape. L’Eglise et le reste de la société doivent donc tout faire pour « prendre en charge l’Histoire ». « Ce que je demande aux gens de faire, c’est de prendre en charge les personnes âgées et les jeunes », et toutes les personnes « dépouillées » ou « escroquées » en ce temps de crise.

Enfin, j’en reviens à la peur. Jésus n’a-t-il pas affirmé : « Si vous ne revenez pas comme ces enfants vous n’entrerez pas au royaume des cieux. » Et moi ai-je la foi et la confiance d’un enfant envers Jésus ?

1 Interview avec le journaliste britannique Austen Ivereigh publiée dans plusieurs médias anglophones et dans La Civiltà Cattolica.

Servir l’autre pour servir Dieu

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), octobre 2020

Par Anne-Laure Gausseron | Photo: Ldd

Par une belle journée d’été, ont déboulé les uns et après les autres, des hommes et des femmes venant au Prieuré demander un petit quelque chose: un peu d’argent, un peu de réconfort, un peu de nourriture… J’ai l’habitude, c’est mon travail. Mais ce jour-là, c’était particulièrement dense : un véritable défilé improvisé de bras cassés.

Par une belle journée d’été, ont déboulé les uns et après les autres, des hommes et des femmes venant au Prieuré demander un petit quelque chose: un peu d’argent, un peu de réconfort, un peu de nourriture… J’ai l’habitude, c’est mon travail. Mais ce jour-là, c’était particulièrement dense : un véritable défilé improvisé de bras cassés.

Dans l’après-midi c’est un homme qui a sonné. En descendant pour l’accueillir, j’étais un peu moins fraîche et disponible qu’en début de journée. Légèrement agacée aussi d’être encore une fois interrompue dans ce que je faisais. Nous avons un peu parlé. Il ne voulait pas prendre un café. Mais comme il n’avait plus rien à manger, je lui ai préparé un sac de nourriture. Il est reparti content et moi aussi. Ça n’avait pas traîné. Service rendu, devoir accompli, bravo ma fille ! Hop-là, je pouvais retourner à mes occupations en espérant fort secrètement que ce soit le dernier importun de la journée.

Mon gaillard avait de quoi manger ce soir-là et c’était déjà une bonne chose. En apparence avec mon tablier de service, j’avais été charitable, accueillante et même efficace. Mais au fond de moi, je savais que j’avais laissé aux abonnés absents le plus précieux de tout : l’amour. Ce jour-là, j’ai préparé un sac de nourriture à la va-vite et sans tendresse. Ce jour-là, j’étais pressée d’en finir au plus vite. Ce jour-là, j’avais bien mon tablier de service mais j’étais – soyons honnêtes – indisponible à la rencontre et indisposée par la détresse de cet homme.

J’ai aidé sans aimer. Ce n’est ni la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière. Je suis une apprentie. Comme vous. Nous le sommes tous : apprentis de Dieu, de l’amour, de la rencontre. Ce que l’on fait pour aider l’autre, si utile, si urgent et indispensable soit-il, n’est pas l’essentiel. C’est l’amour qui est premier ! Sans amour, le pain donné reste du pain. Mais s’il est donné dans l’amour et par amour, il devient sans fanfares ni trompettes ce grand festin qui brûle l’âme et le cœur. Notre seule mission c’est d’aimer !

A la rencontre des prisonniers et des familles défavorisées d’Argentine

C’est en 1972 que le destin a emmené le Père Gabriel Carron en Argentine. De son travail sont nées les fondations « Casa San Dimas », « Casa Juan Diego » et, plus tard, l’association « El Abrazo » que préside actuellement Lucien Carron. Il nous emmène sur les pas du Père Gabriel Carron…

Les services de l’Eglise: en parler ou pas?

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), octobre 2020

Propos recueillis par Françoise Besson | Photos: ldd

L’Eglise, les membres des communautés, les services de diaconie dans les paroisses se préoccupent de multiples manières des personnes isolées, démunies, confrontées à des difficultés de toutes sortes. Ces services sont parfois connus, parfois moins. Faudrait-il en parler davantage ? Dans la presse et les médias, les informations qui concernent l’Eglise sont souvent consternantes, d’où ma question : faudrait-il plus communiquer sur les services de l’Eglise ou plutôt des Eglises, sur leur engagement au quotidien ?Trois personnes, engagées au quotidien dans des ministères différents ont répondu à cette question : Anne-Laure Gausseron, Agnès Thuégaz et Jean-Michel Girard. Quelles peuvent être les raisons de parler ou de ne pas parler des services rendus par l’Eglise ?L’intention de l’information

Anne-Laure Gausseron, oblate de la congrégation du Saint-Bernard

Anne-Laure Gausseron, oblate de la congrégation du Saint-Bernard

Pour moi la question est plus large, elle n’est pas vraiment de savoir s’il faut parler ou se taire, mais plutôt de reconnaître le besoin en amont et quelle est notre intention lorsqu’on parle des services rendus par l’Eglise. Est-ce pour informer ? Pour se justifier ? Est-ce pour partager ou pour exister ? Est-ce pour briller ou pour s’autosatisfaire ?

Toute parole d’information a, je crois, besoin d’être réfléchie. Il y a des sujets sensibles. Celui des réfugiés par exemple. Il s’agit de savoir comment les aborder pour qu’ils ne deviennent pas uniquement des sujets polémiques. Nous sommes dans un monde où l’information est parfois diluée dans les réseaux sociaux. Elle est rapide, mondialisée et immédiate. Alors le risque de confusion est grand, c’est une démarche délicate.

Certains journaux offrent des espaces d’informations précis et factuels, d’autres des espaces pour débattre, d’autres encore pour se nourrir de réflexions et d’idées de personnes compétentes dans leur domaine. C’est important de s’informer, de réfléchir et de garder en tant que lecteur certaines questions ouvertes et en suspens.

Si nous parlons nous-même de ce que nous faisons, c’est-à-dire sans le filtre d’un professionnel journaliste, il nous faut être attentifs, je crois, à ne pas être surplombant ou sans distance avec nous-même, pour ne pas tomber dans le : « Regardez ce qu’on fait ! » Le but serait de partager le plus simplement possible la vie de la communauté, créer de la communion et donner une « bonne nouvelle ».

Une aide qui se professionnalise

Agnès Thuégaz, pasteure de la paroisse Coude du Rhône

Agnès Thuégaz, pasteure de la paroisse Coude du Rhône

Chez les réformés, il y a une longue tradition historique du soin des plus pauvres, de fondation d’hôpitaux et d’écoles, de soutien des plus vulnérables. On appelle encore aujourd’hui les « œuvres » PPP (Pain pour le Prochain) et l’EPER (Entraide protestante) qui ont été fondées et sont financées notamment par nos Eglises et qui portent des projets en faveur des plus démunis et des plus défavorisés. Ces deux ONG qui vont fusionner sont devenues professionnelles et spécialisées. L’argent récolté l’est d’abord grâce aux thématiques et aux projets, plutôt qu’à cause du lien avec l’Eglise qui est de moins en moins évident.

En parallèle on a une solidarité locale, plus ponctuelle et très humaine… Des personnes qui passent dans notre bureau, une famille qu’on rencontre et qui est en difficulté, c’est du travail de fourmi et c’est notre quotidien…

Le risque de la bonne conscience

Les protestants se méfient des œuvres. Le courant réformateur annonçait le salut par la foi seule (sola fide). Donc il y a à la fois une exigence de l’œuvre, comme conséquence de la foi et une réticence à le dire. Je préfère mettre l’accent sur ce que je suis plutôt que sur ce que je fais. Le « risque de la bonne conscience » n’est pas loin, soit le fait de justifier une vie prospère en m’acquittant du devoir d’aider les pauvres. Cette attitude est ambiguë parce que l’on a alors besoin de pauvres à prendre en charge. On est là dans un système qui entretient les inégalités et qui catégorise : l’étranger, le pauvre, le maltraitant…

Les stéréotypes

Donc si on me dit : « Est-ce que tu aurais envie de communiquer sur les œuvres aux plus vulnérables ? » Je me dis : Qui est l’étranger ? Qui est le pauvre ? Comment visibiliser, communiquer sans tomber dans les clichés, l’écueil des catégories ? Comment ne pas restreindre mon accompagnement à une certaine population ? Nous sommes vraiment marqués par des stéréotypes et l’Eglise devrait avoir un côté subversif pour dénoncer nos constructions mentales, nous aider à déconstruire nos aprioris.

La libération

Le fondement de notre mission est d’être témoin et porteur·euse d’une Bonne Nouvelle, partout, en tout temps. Je ne voudrais pas qu’on visibilise l’Eglise comme prestataire d’un certain service pour une certaine pauvreté, ce qui justement risque de nous mettre dans le piège de la bonne conscience et d’entretenir les clivages. Pour moi, la mission de l’Eglise, c’est de favoriser la libération de tout ce qui empêche la vie de circuler, d’inviter chacun-e à la réconciliation qui permet aux liens d’être recréés. Je souhaiterais que notre présence dans la société soit une invitation à une forme de vigilance, d’écoute de l’autre et de l’Autre pour tisser une communauté où chacun·e ait sa place.

Si je devais dire quelque chose ce serait d’abord de partager ce qui est une force de libération pour moi. Comment communiquer là-dessus ? Comment communiquer sur la Vie avec un grand V ? On ne peut pas l’enfermer, ni la mettre sur un flyer, cela se vit dans la rencontre et se déploie de mille manières…

De la nécessité de se faire connaître

Jean-Michel Girard, prévôt de la congrégation du Saint-Bernard

Jean-Michel Girard, prévôt de la congrégation du Saint-Bernard

Si le but de faire connaître ce que l’on fait, est de se mettre en valeur, c’est tout à fait nul ! Mais par exemple, au début de nouvelles fondations, comme le Point du Jour (pour les femmes victimes de violence), ou Clair de Vie (pour les jeunes en difficulté), il a été nécessaire de se faire connaître, d’informer les services sociaux entre autres, pour pouvoir toucher les personnes concernées par cette aide proposée.

Visibilité ou lisibilité ?

Parfois le problème n’est pas la visibilité, mais le manque de lisibilité, ce qui n’est pas tout à fait la même chose ! Ce que l’on fait en Eglise peut parfois paraître ambigu. Je pense par exemple au musée que nous avons fait à l’hospice du Grand-Saint-Bernard, nous avons fait de notre mieux pour rendre accessible au public des objets religieux, ce que l’on appelle « le trésor », il y a donc une salle où les gens peuvent les voir. Devant ces vitrines, certains diront : « Eh bien, il y en a des richesses ici ! » Il y a là, une ambiguïté sur l’intention, sur la raison d’exposer ces objets.

Le témoignage chrétien

Quand j’étais à la paroisse de Martigny, j’étais touché de voir que dans presque tous les groupes et organisations sociales de la ville, comme l’AMIE, il y avait beaucoup de chrétiens engagés. Cela me réconfortait… Ce n’était pas des organisations religieuses en tant que telles mais la présence même de ces chrétiens était une forme de témoignage.

Dans l’Eglise, il y a eu souvent des personnes mises en valeur, comme par exemple Mère Teresa, figure incontournable à un moment donné. D’une certaine manière, je trouve formidable qu’il y ait des personnes comme elle pour dire qui est le Christ et combien une vie est transformée quand le message du Christ est mis en pratique, c’est un témoignage fantastique ! Mais se mettre toujours derrière le leader pour dire « nous aussi on en fait partie », c’est plus discutable…

A part ça, je trouve que c’est positif que certaines activités soient connues, comme les rencontres du mercredi (Foyer Abraham) ou les sorties qui sont organisées sur les week-ends ou encore les vacances accompagnées. Il y a un côté réconfortant à savoir ce qui se fait collectivement, c’est encourageant pour tout le monde de pouvoir se dire : « Ensemble, on fait cela, on peut porter certaines préoccupations, seuls ce ne serait pas possible. » Dans ces groupes, il y a beaucoup de bénévoles et c’est un exemple stimulant ! On sait bien que l’exemple a beaucoup plus de valeur que

les injonctions ou les discours. C’est donc nécessaire qu’il y ait une certaine visibilité…

C’est intéressant de voir que dans l’Evangile il y a deux paroles qui paraissent contradictoires, « vous ferez cela dans le secret, votre père voit dans le secret (Mt 6, 4)… » et l’autre où il est dit « Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père […] » (Mt 5, 16). Quand on trouve dans l’Evangile un contraste en « noir et blanc », ça nous invite à nuancer…

«Me voici: envoie-moi!»

Sous la devise «Me voici: envoie-moi!», Missio met l’Eglise de Guinée à l’honneur durant le mois d’octobre, à l’occasion de la campagne du Mois de la Mission universelle. Durant plusieurs décennies, l’Eglise de ce pays d’Afrique de l’Ouest a été portée par les laïcs, qui continuent de lui donner leur empreinte aujourd’hui.