Par Pascal Tornay

Photos : decouvrir.blog.tourisme-aveyron.com – tawaf.fr – la-croix.com« Partir, c’est mourir un peu » 1 a dit le poète. En l’écrivant, pour sûr qu’il le pressent encore avec vivacité ce petit pincement au cœur qui précède tout départ. « Quitter » au sens large du terme est un exercice bien difficile. Il s’agit là d’une épreuve, d’un lâcher-prise. Une rive s’éloigne sans que l’autre ne pointe encore. Cela est d’autant plus criant lorsque l’on est contraint de quitter sa terre natale et sa famille contre son gré, dans un contexte d’instabilité économique ou d’affrontements militaires.

Très en vogue ces dernières années, le voyage touristique et humanitaire – le volontourisme – est devenu un haut lieu, notamment chez les jeunes entre 25 et 35 ans qui cherchent à se donner eux-mêmes pour une cause qui leur tient à cœur et en même temps à bénéficier d’une nouvelle et riche expérience de vie. Dans ce cas, comme dans celui de beaucoup de pèlerins modernes, la perspective est autre : l’on quitte en prenant soin de sécuriser et de baliser chaque étape, et c’est plutôt le chemin intérieur (humain, psychologique ou culturel) qui est le véritable but, celui qui donne finalement son piment à l’expérience.

Dans l’histoire humaine, l’expérience des nomades est très présente : quitter un lieu est avant tout une nécessité, une question de survie. Pérégriner fait partie de la vie du clan. C’est tardivement que les populations se sont sédentarisées, notamment avec l’avènement des concentrations urbaines, du commerce, des activités proto-industrielles. Dès lors, on ne quitte de plus en plus qu’exceptionnellement son « chez-soi » et on le fait par agrément, non plus pour satisfaire des besoins vitaux. Pourtant, « quitter » reste une impérieuse nécessité pour l’Homme, car s’il ne sait plus « quitter », il s’enlise, il s’englue… et finit par y rester ! Paradoxe…

C’est ainsi que, dans le premier livre de la Bible, résonne une parole forte que Dieu adresse à Abraham : « Quitte ton pays, ta famille et va vers le pays que je te montrerai… .» (Gn 12, 1) Abraham est riche et il est installé sur une terre d’abondance. Pourtant, il est profondément insatisfait. C’est un chercheur de Dieu et les richesses ne le comblent en rien. Dieu connaît son cœur. Il l’appelle « ailleurs »… à une vie nouvelle ! On le pressent, cet appel sent le renoncement, le doute, le désarroi : « Quoi ! Tout quitter ! Pour aller où ? En vue de quoi ? » Pourtant, son désir, inexprimable et sourd, a le dessus : sur la parole mystérieuse d’un Dieu qu’il ne connaît pas, il part.

Dans toutes les traditions religieuses, la démarche itinérante existe et révèle la nécessité pour l’Homme de « s’exercer à quitter » pour diverses raisons : pour retrouver le chemin de l’essentiel, pour purifier sa vision du monde, pour désencombrer sa vie, pour parvenir à une strate plus profonde de la vie intérieure, pour accomplir une expérience communautaire ou solitaire décapante, pour faire mémoire d’une figure marquante de sa tradition, pour déposer un fardeau pesant ou accomplir une démarche d’apaisement, etc. Mais l’équation ultime ne serait-ce pas « s’exercer à mourir pour vivre véritablement » ?

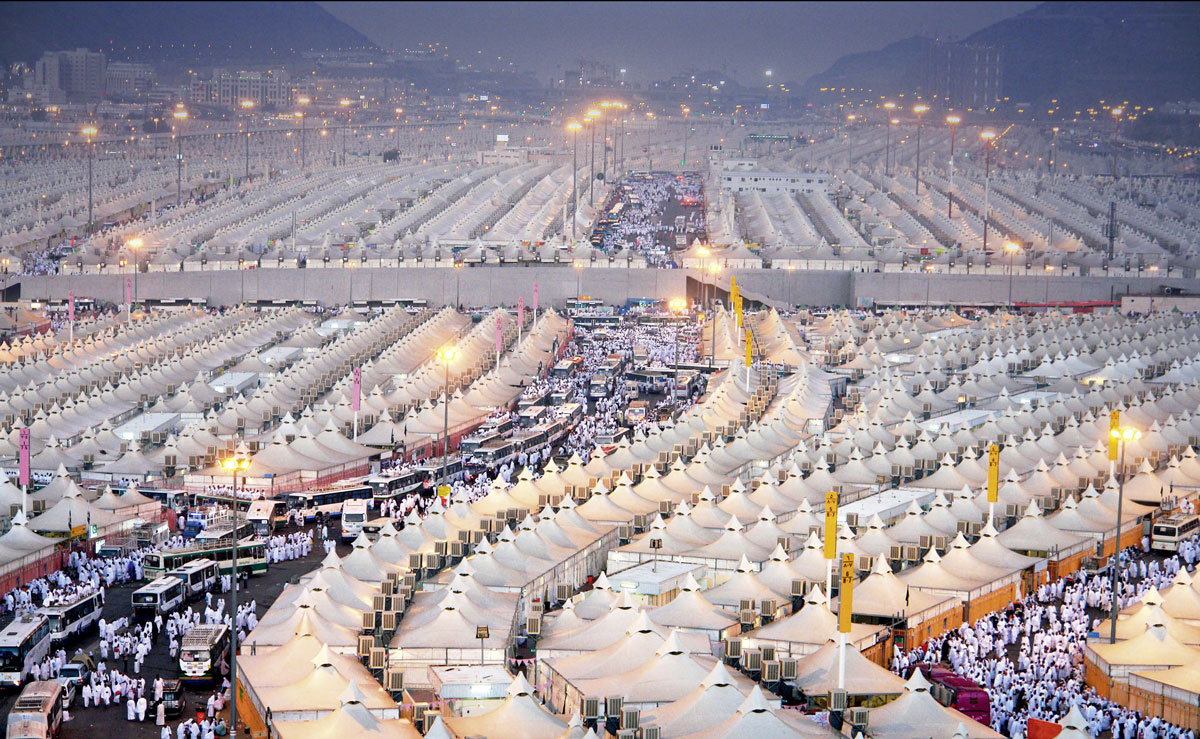

Pour les musulmans, le hajj – le grand pèlerinage à la Mecque – est un des cinq piliers de la vie religieuse. Chaque musulman est tenu de l’accomplir une fois dans sa vie s’il en a les moyens humains et financiers. Sur place, il effectue divers rites qui le mettent en relation avec des épisodes de la vie d’Abraham. Cependant, l’islam connaît aussi d’autres formes de pèlerinage. « En arabe, le terme de ziyâra (visite), employé dans ces cas, permet de distinguer le simple pèlerinage du hajj lui-même. D’autre part, les ascètes et mystiques de l’islam pratiquaient fréquemment la pérégrination, qu’ils considéraient comme une discipline initiatique majeure. Elle est définie ainsi : “parcourir la terre pour pratiquer la méditation et se rapprocher de Dieu”. Cette pérégrination terrestre n’a en définitive pour but que de symboliser le “voyage universel sans fin ni dans ce monde ni dans l’autre” auquel l’homme est soumis. » 2

Chez les hindous, chacun se doit de faire un ou plusieurs pèlerinages dans sa vie. Souvent la promesse en est faite, devant le brahman et, au moment du mariage. Ce pèlerinage peut s’accomplir dans un lieu où l’on vénère la trinité hindoue : Brahma, Vishnou et Shiva, ou les divinités locales, subdivisions de cette trinité fondamentale. Ces lieux de pèlerinage sont dispersés sur tout le territoire, certains sont plus particulièrement célèbres, comme le pèlerinage aux sources du Gange. Des foules énormes s’y rassemblent pour se purifier dans le fleuve sacré, et prier la divinité. C’est un pèlerinage coûteux et physiquement épuisant. » 3

Plus prosaïquement, le film « Saint Jacques… La Mecque » de Coline Serreau sorti en 2005, montre aussi quelques éléments intéressants de la démarche. Tous partis pour des raisons personnelles diverses, le groupe de pèlerins, très fragmenté, au départ, parvient, au long des embûches du chemin à une belle unité fraternelle à l’orée du but dont un des participants comprend enfin que ce ne sera pas… La Mecque ! Tour à tour touchés dans leur vulnérabilité, recueillis et écoutés de manière bienveillante par d’autres membres du groupe, chacun tombe le masque et finit par montrer son vrai visage.

N’allons donc pas imaginer que le but soit autre que ce que le chemin voudra bien réveiller en nous-mêmes. Surprises garanties !

1 Edmond Haraucourt, Rondel de l’adieu in Seuil, roman en vers, 1890.

2 https://oumma.com/le-sens-du-pelerinage/

3 Témoignage d’un pèlerin occidental sur www.presence-mariste.fr/Pelerinage-chez-les-Hindous.html