Le 24 décembre 2024, le pape François a ouvert la Porte sainte, marquant ainsi le début de l’Année jubilaire 2025. Le Pape nous invite à vivre cette Année sainte en devenant des « Pèlerins d’espérance », thème du Jubilé.

Par Véronique Benz | Photos : Véronique Benz, pixabay, unsplash

Le Jubilé a toujours représenté dans la vie de l’Eglise un évènement d’une grande importance spirituelle, ecclésiale et sociale.

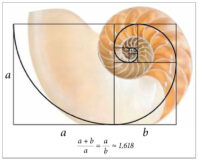

Le terme « jubilé » vient du mot hébreu Yobel qui désigne la corne du bélier. La fête du jubilé, chez les Juifs, était annoncée par des sonneries de cors, faits en corne. Dans le Lévitique (Lv 25, 10), Dieu dit à Moïse : « Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. » Le Jubilé intervient à la fin d’une période de sept fois sept ans alignant symboliquement le temps de Dieu, qui est infini et les temps des hommes. De la même manière que le septième jour, le sabbat marque la fin de la semaine, le sabbat des sabbats clôt le cycle de quarante-neuf années.

A l’image du sabbat, l’Année jubilaire est un temps de repos où chacun était invité à rétablir le rapport correct avec Dieu, entre les personnes et avec la création. Cela impliquait la remise des dettes, la restitution des terres aliénées, la libération des esclaves et le repos de la terre.

Temporalité variable

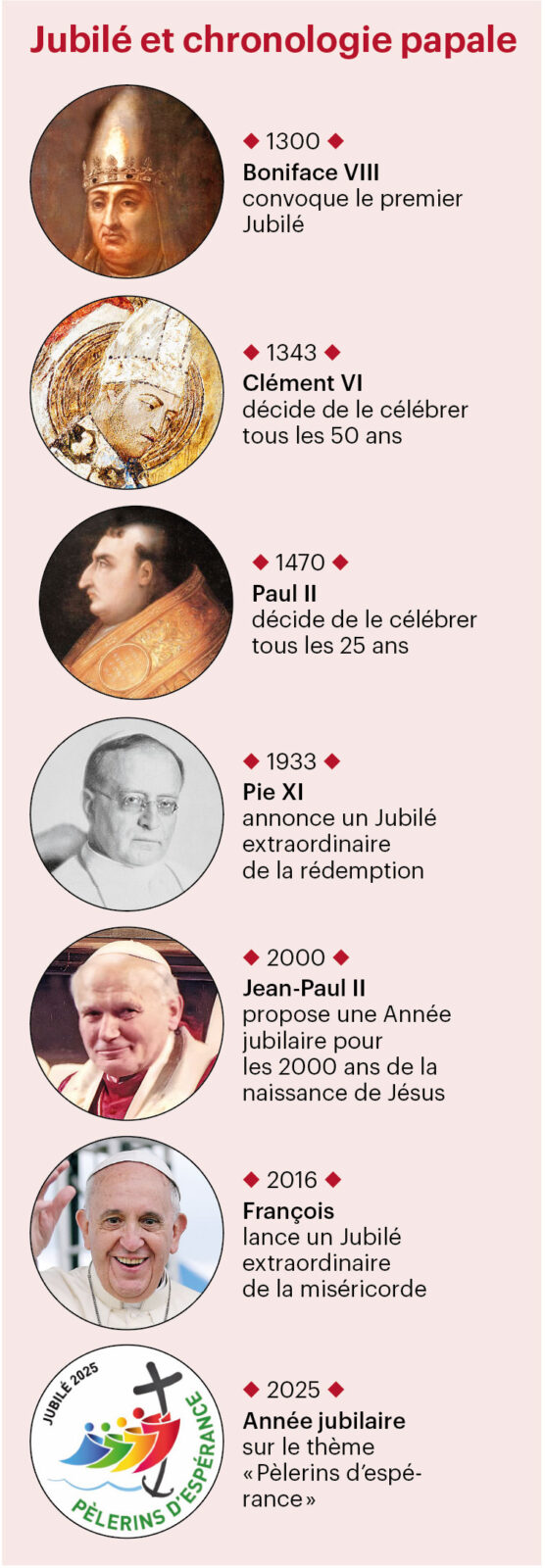

Dans l’ère chrétienne, après le premier jubilé de l’an 1300, les échéances pour la célébration du jubilé étaient fixées par Boniface VIII tous les cent ans.

Elle est réduite à cinquante ans en 1343 par Clément VI. En 1389, en commémoration du nombre des années de la vie du Christ, c’est Urbain VI qui voulut fixer le cycle jubilaire tous les trente-trois ans et qui annonça un jubilé pour 1390. Celui-ci fut pourtant célébré après sa mort par Boniface IX.

Cependant, en 1400, à l’expiration des cinquante années précédemment fixées, Boniface IX confirma le pardon aux pèlerins qui avaient afflué à Rome.

Martin V célébra un nouveau Jubilé en 1425, en faisant ouvrir la Porte sainte pour la première fois à Saint-Jean-de-Latran.

Le dernier à célébrer un jubilé de cinquante ans fut le pape Nicolas V en 1450. Paul II a porté l’échéance jubilaire à vingt-cinq ans, et en 1475 une nouvelle Année sainte fut célébrée par Sixte IV.

Depuis lors, les jubilés ordinaires ont eu lieu de façon constante tous les vingt-cinq ans.

Des moments extraordinaires

Il y a aussi des moments « extraordinaires » : par exemple, en 1933, Pie XI a voulu rappeler l’anniversaire de la rédemption et en 2015, le pape François a lancé l’Année de la Miséricorde. La manière de célébrer cette Année sainte a également évolué. A l’origine, elle coïncidait avec la visite aux basiliques romaines de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Par la suite, d’autres signes ont été ajoutés, comme celui de la Porte sainte.

Les signes du Jubilé

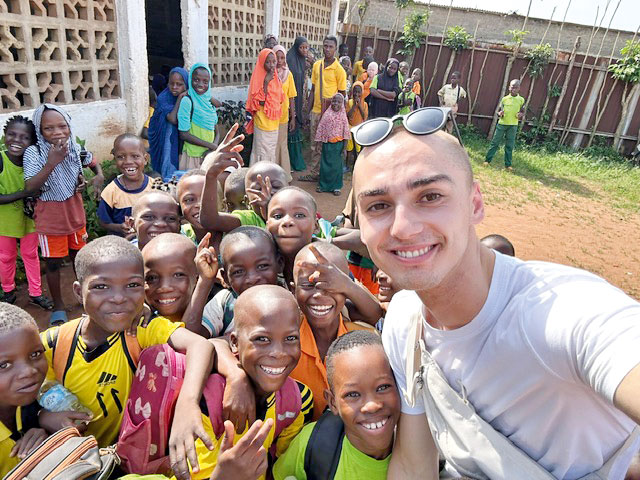

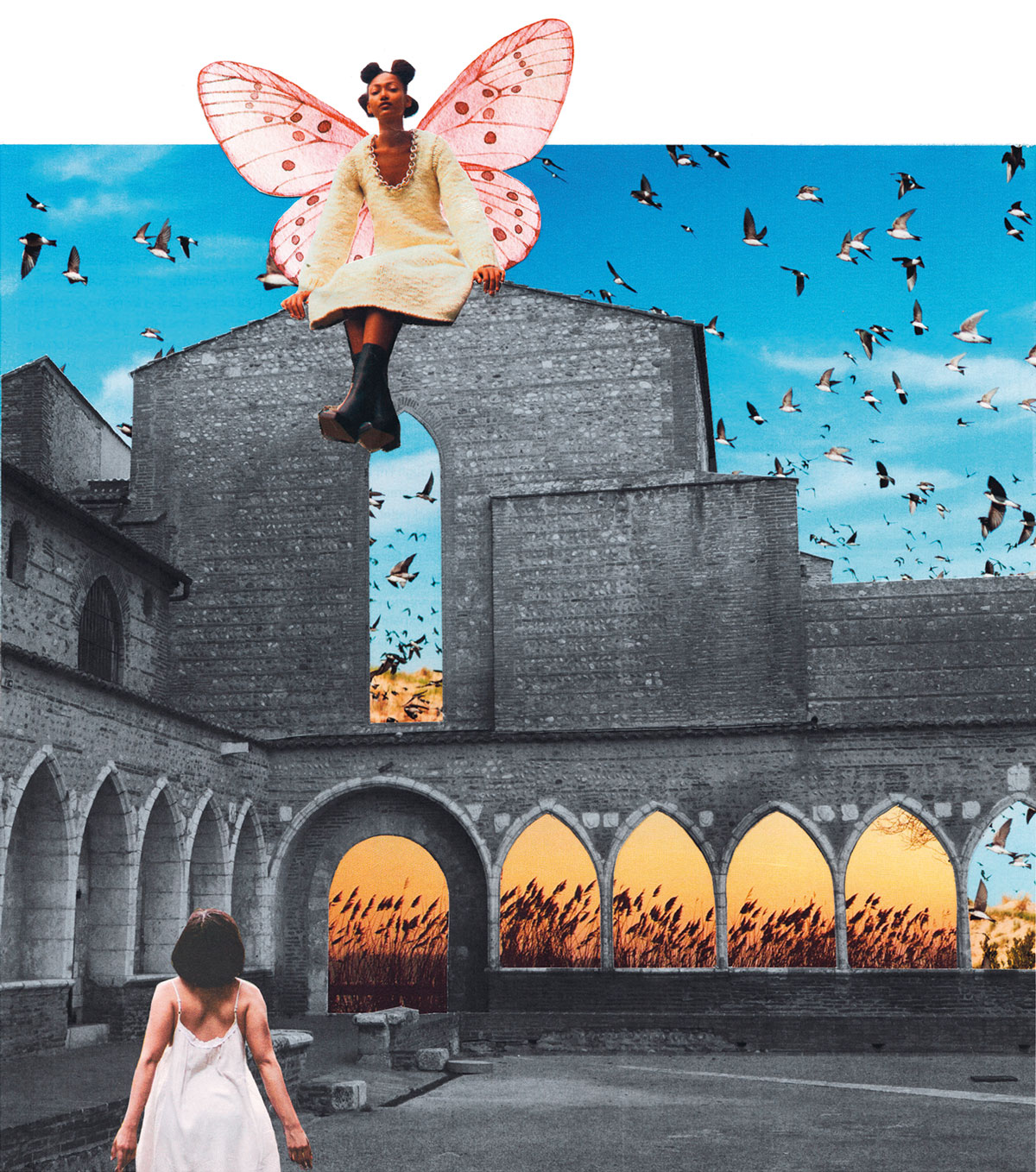

Le pèlerinage

Le Jubilé demande de se mettre en marche et de franchir certaines frontières. En effet, lorsque nous bougeons, nous ne changeons pas seulement de lieu, mais nous nous transformons nous-mêmes.

La Porte sainte

Du point de vue symbolique, la Porte sainte prend une signification particulière : c’est le signe le plus caractéristique, car le but est de pouvoir la franchir. Son ouverture par le pape constitue le début officiel de l’Année sainte.

La réconciliation

Le Jubilé est un signe de réconciliation, car il ouvre un « temps favorable » (cf. 2 Co 6, 2) pour sa propre conversion. C’est une invitation à vivre le sacrement de la réconciliation, de profiter de ce temps pour redécouvrir la valeur de la confession et recevoir personnellement le pardon de Dieu.

La prière

Il y a de nombreuses façons et raisons de prier, mais à la base, il y a toujours le désir de s’ouvrir à la présence de Dieu et à son offre d’amour. La communauté chrétienne se sent appelée et sait qu’elle ne peut s’adresser au Père que parce qu’elle a reçu l’Esprit du Fils.

La liturgie

La liturgie est la prière publique de l’Eglise : selon le Concile Vatican II, elle est « le point culminant vers lequel tendre toute son action et, en même temps, la source d’où provient toute son énergie » (Sacrosanctum Concilium, n. 10).

La profession de foi

La profession de foi, également appelée « symbole », est un signe de reconnaissance propre aux baptisés. On y exprime le contenu central de la foi et on recueille synthétiquement les principales vérités qu’un croyant accepte et dont il témoigne le jour de son baptême et qu’il partage avec toute la communauté chrétienne pour le reste de sa vie.

L’indulgence

L’indulgence est une manifestation concrète de la miséricorde de Dieu, qui dépasse les limites de la justice humaine et les transforme. Cette expérience de miséricorde passe par certaines actions spirituelles qui sont indiquées par le Pape.

Vivre le Jubilé 2025

Ci-dessous, vous trouverez quelques propositions pour vivre le Jubilé. D’autres pèlerinages seront certainement proposés pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se rendre à Rome. Devenez des « pèlerins d’espérance ».

• Jubilé des jeunes

Du 27 juillet au 3 ou 4 août

Pour les jeunes de 18 à 30 ans, mais possible dès 16 ans si le jeune est accompagné d’une personne majeure responsable.

Prix : Fr. 650.– (inclus : trajets, hébergement, repas et visites)

Informations et inscriptions : www.jmj.ch/jubilé-des-jeunes-rome-2025/

• Valais

Pèlerinage diocésain du 17 au 22 octobre, formule « ados & jeunes »

Informations : www.tasoulafoi.ch/jubilé-des-jeunes

• Fribourg et Neuchâtel

Le pèlerinage du printemps : du lundi 21 au samedi 26 avril.

Il s’adresse principalement aux confirmands et aux confirmés.

Le pèlerinage de l’automne : du dimanche 12 au samedi 18 octobre.

Il s’adresse aux servants de messe et aux familles.

Informations : www.cath-fr.ch/pelerinages2025

Renseignements : pelerinages2025@cath-fr.ch, 026 426 34 21

Pèlerinage national à Einsiedeln à Notre-Dame des Ermites samedi 17 mai.

Inscriptions jusqu’au 31 janvier sur le site : www.eveques.ch/pelerinage-national-2025

A voir aussi le site du Jubilé 2025 : www.iubilaeum2025.va