Par Pascal Bovet

Photos: DR, Jean-Claude Gadmer

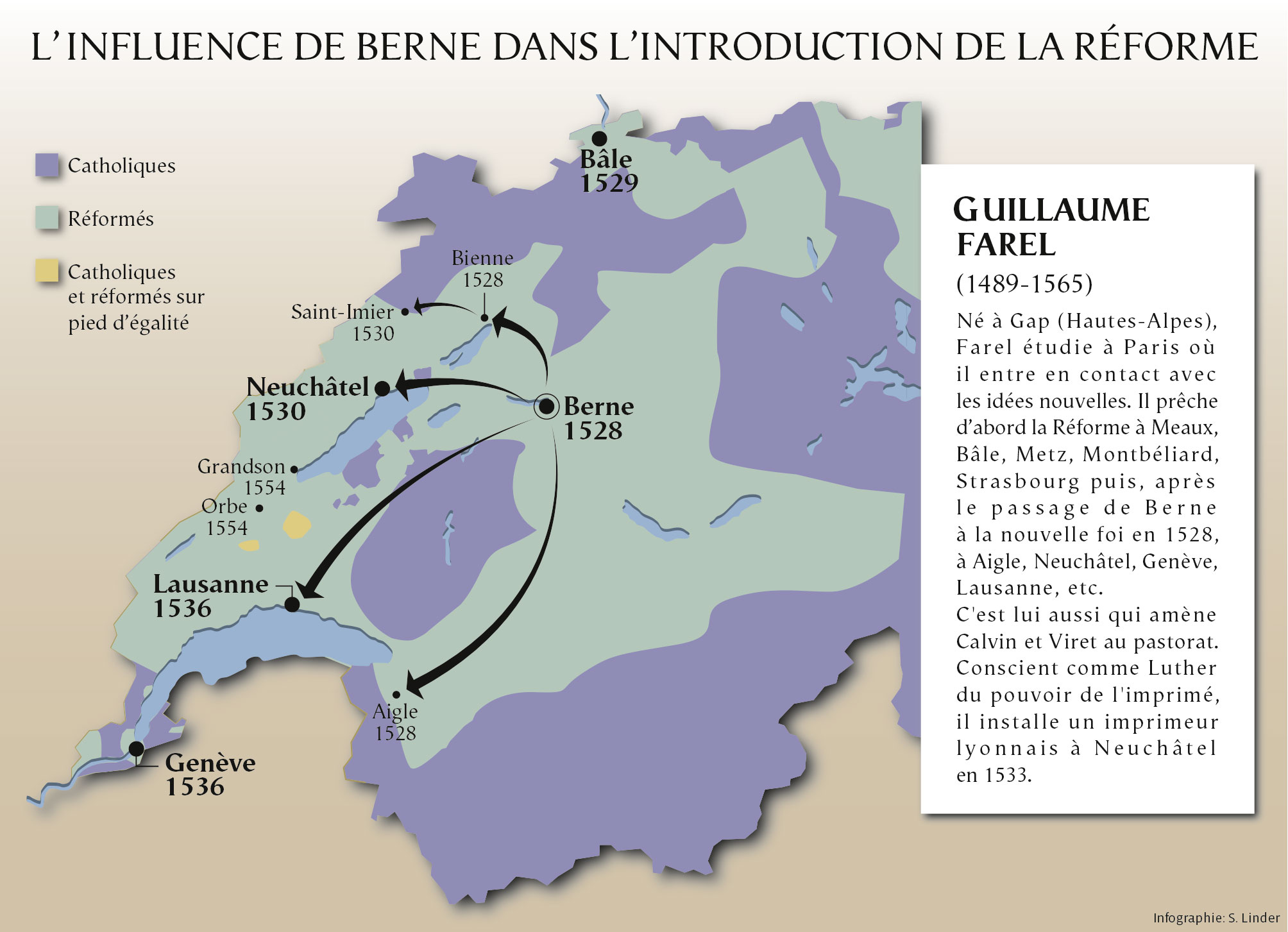

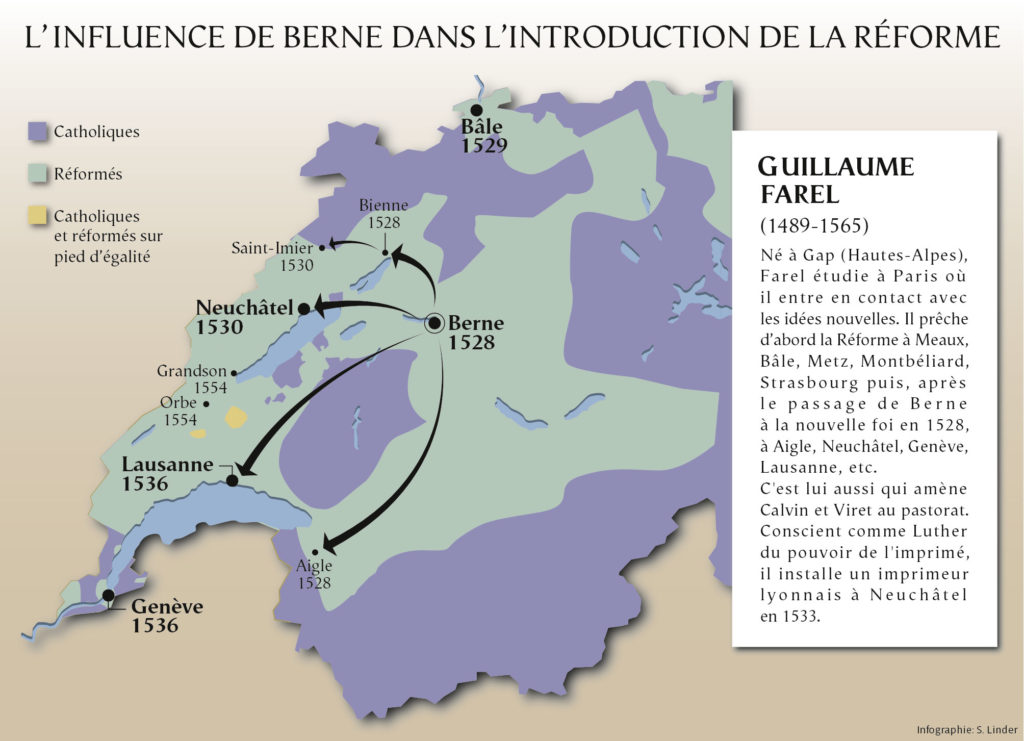

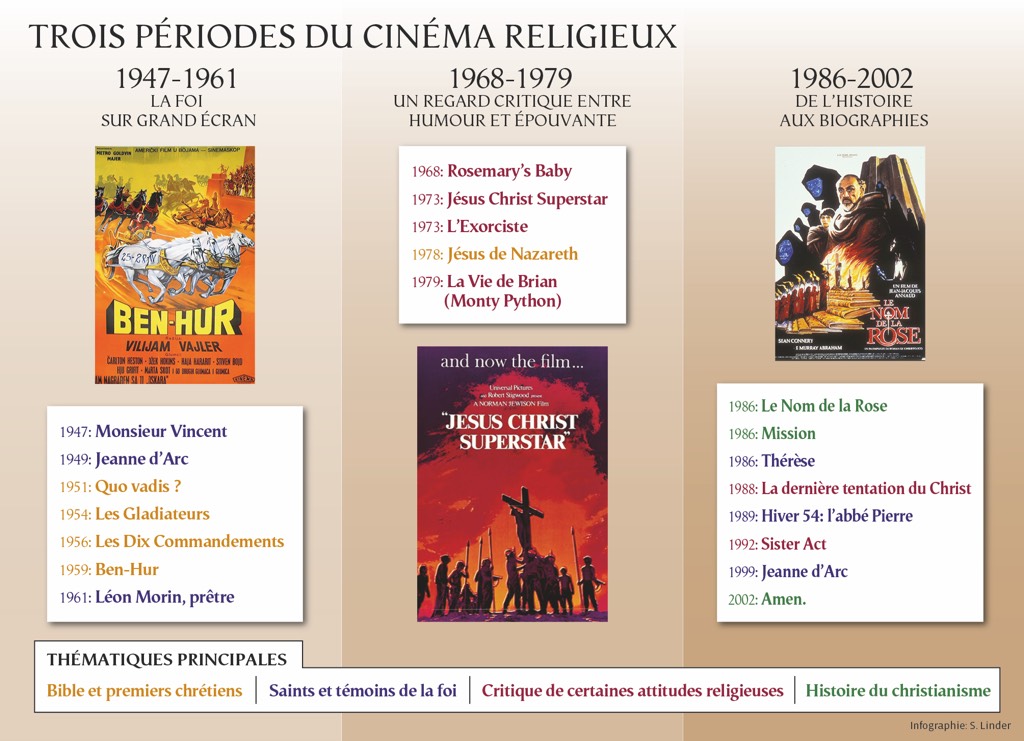

La Réforme du XVIe siècle

La grande division de 1054 a donné naissance à une Eglise chrétienne divisée en Eglise orthodoxe, surtout orientale, et en Eglise latine dite romaine, surtout occidentale.

Cette Eglise latine a connu des réformes locales (cathares, Vaudois, hussites) mais la grande remise en question est celle initiée au XVIe siècle par les thèses de Martin Luther, suivies par des Réformateurs.

Quelques causes

Une pensée prenant en compte l’Antiquité païenne se développe à la Renaissance ; les mythes antiques sont à la mode. Le retour aux origines semble répondre aux questions du moment, et en même temps, le passé est mis à l’épreuve des découvertes.

Une dimension mondiale élargie : Christophe Colomb ouvre la porte à la mondialisation. Copernic annonce Galilée avec sa compréhension du cosmos.

L’Eglise contrôle la pensée qui doit répondre à celle de Dieu. Devant la mort si présente avec les épidémies de peste, une inquiétude : qu’est-ce que l’homme ? Qui est Dieu ?

L’invention de l’imprimerie rend possible et rapide la propagation de la pensée nouvelle.

Des pratiques devenues courantes dans l’Eglise ajoutent à la confusion: la conduite de ses ministres, grands et petits, est critiquable et leur formation fort légère. Les indulgences qui semblent acheter la grâce de Dieu et le salut, la commande qui permettait aux princes de placer leurs pions dans les évêchés avec cumul des prébendes… Martin Luther a bien su les relever. Il prône un retour aux origines pures de l’Eglise et rejette ce qui apparaît comme des ajouts : vénération des saints, sacrements, hiérarchie, etc.

S’appuyant rapidement sur les pouvoirs en place, la Réforme a eu pour effet paradoxal de renforcer le pouvoir civil sur celui de l’Eglise. Le principe « telle région, telle religion » a mis sur les routes bien des chrétiens, catholiques et protestants.

500 ans plus tard

En ce début du XXIe siècle, Galilée a eu raison ; on a même visité ces régions lointaines et on s’est rendu compte que l’univers est encore plus vaste que ce qu’on avait imaginé. On scrute l’infiniment grand comme l’infiniment petit. La pensée a connu sa révolution et des « Lumières » lui ont redonné un éclat. L’homme est mieux connu, jusque dans son psychisme et son corps. Menacé par la maladie, il tend à se protéger jusqu’au refus de la mort.

La communication est à portée de chacun, rapide, sans secret. Des royaumes se sont mués en démocraties qui s’unissent et se laïcisent. Les populations tendent à s’agglutiner dans les cités, laissant aux campagnes une vocation écologique; on délocalise en mondialisant. L’homme en est-il plus heureux? A-t-il encore un lien nécessaire avec Dieu ?

Réaction catholique

L’Eglise du XVIe siècle a entendu en partie les contestations et y a répondu par différents moyens, dont le Concile de Trente que l’on appelle quelquefois la Contre-Réforme.

A la fin du XIXe siècle, elle a tenu concile et a consolidé le pouvoir du pontife de Rome, allant ainsi à l’opposé des vues de la Réforme. A la fin du XXe siècle, un nouveau concile lui permit cette fois-ci d’avoir un regard plus vaste sur son rapport au monde et sur son propre fonctionnement.

Mais les grandes déclarations officielles n’épuisent pas les aspects pratiques qui subsistent quand de nouvelles problématiques naissent : le vaste domaine de la procréation avec ses possibilités techniques, les relations interhumaines mises en évidence lors du dernier Synode sur la famille, l’universalité de l’Eglise de plus en plus difficile à gérer pratiquement, la place des laïcs et spécialement des femmes dans l’Eglise, les relations de l’Eglise avec les autres communautés de foi reviennent régulièrement en discussion.

Réforme perlée?

L’Eglise est toujours à réformer (Ecclesia semper reformanda) : l’adage traverse l’histoire chrétienne de saint Augustin à Karl Barth. Une réforme aujourd’hui ? Un contexte nouveau s’est façonné. Il met au premier rang non plus la référence à Dieu, mais la liberté de pensée et de croyance. Contester Dieu était encore une manière de lui laisser une place ; l’indifférence l’ignore. A chacun sa foi et sa liberté de conscience, si possible éclairée.

Pourtant on a des raisons de regarder en avant avec confiance. La pratique du gouvernement de l’Eglise donne des signes de renouveau. La démission surprise du pape Benoît XVI tord le cou au concept d’un pape « à vie », lui qui a reconnu, dans ses dernières conversations, que l’Eglise doit trouver une nouvelle forme de présence. Le choix d’un pape « venu d’ailleurs », la manière de François de se présenter comme évêque de Rome avant d’être pape permet un autre ton dans le dialogue œcuménique. Son initiative de sonder les catholiques durant le dernier Synode sur la famille va dans le sens d’un décentrement de la seule curie romaine au profit du peuple de Dieu. Sa détermination à mettre de l’ordre dans les dossiers de la banque du Vatican ne déplairait pas à Luther et le remaniement de la curie est en voie de réalisation. Symboliquement, son refus de loger dans les appartements traditionnels du palais et l’abandon de certains signes pontificaux montrent son souci d’une image renouvelée de l’Eglise catholique.

Dans nos communautés

La réforme de nos communautés se fait-elle au même rythme ? La désertion des Eglises dans l’Eglise catholique, en Europe notamment, l’absence des jeunes dans les pratiques, le manque de prêtres sont des réalités figurant dans la liste des difficultés. La vie de famille inquiète beaucoup de monde, le mariage, la procréation dans des contextes difficiles, l’accompagnement en fin de vie interrogent les fidèles – pour combien de temps encore ? Le canton de Fribourg entreprend une démarche pour mieux entendre les désirs des fidèles, on cherche comment renouveler le dimanche et toucher les périphéries… Mission possible ?

J’ai fait un rêve…

Dans un contexte dominé par l’individualisme, j’ai vu naître, non pas une réforme solennelle et universelle, mais des réformes comme des gouttes de pluie, perlées, par régions, suivant les besoins du Peuple de Dieu. A l’écoute de la Parole de Dieu et des enseignements de la tradition de l’Eglise, chaque fidèle est responsable à l’intérieur d’une Eglise particulière, l’Eglise de Rome présidant comme autrefois à la communion de l’ensemble. Il a fallu un siècle pour que la Réforme s’installe ; combien de temps pour une Réforme perlée ? Pas de délai mais une réforme permanente.

Origine et avenir d’une révolution

Interview de Gabriel de Montmollin, directeur du Musée de la Réforme

Par Dominique-Anne Puenzieux

Pourquoi la Réforme ?

La Réforme de l’Eglise s’inscrit dans un mouvement plus large d’émancipation culturelle et politique en Europe. On redécouvre la richesse des philosophies antiques et avec elle la grammaire des langues anciennes. On aspire à lire la Bible dans ses idiomes originels pour les traduire en mots compréhensibles.

Que veut Luther ?

Martin Luther lance un mouvement pour réformer l’Eglise et recoller avec sa source originelle qui souligne l’absolue transcendance de Dieu par rapport aux activités humaines. Sa révolution réussit au-delà de ses vœux grâce à l’imprimerie et à la soif d’autonomie des populations.

Quelle réaction des catholiques ?

La Contre-réforme catholique participe aussi à l’essor de l’individu en rapprochant les prêtres de leurs paroissiens et en favorisant l’éducation, à l’instar des protestants. En Suisse, les querelles confessionnelles sont moins sanglantes qu’ailleurs. La paix religieuse profite, tout en la consolidant, de la capacité des cantons à mettre en place des compromis.

Et demain ?

L’avenir de ces deux confessions dépend de leurs capacités à emprunter à l’autre ce qu’elle a de meilleur : pour les protestants, l’inclination catholique à sacraliser la nature à l’heure des désastres écologiques, pour les catholiques, l’inclination protestante à combiner solidarité et liberté alors que l’injustice sous toutes ses formes crée de nouvelles disparités.

Les membres de la CRAL

Les membres de la CRAL

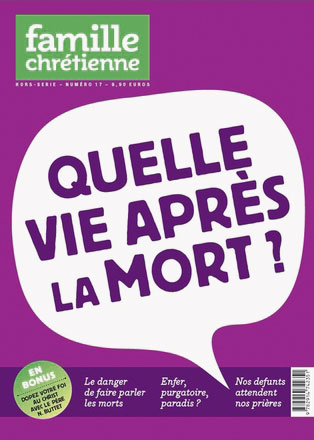

Quelle vie après la mort ?

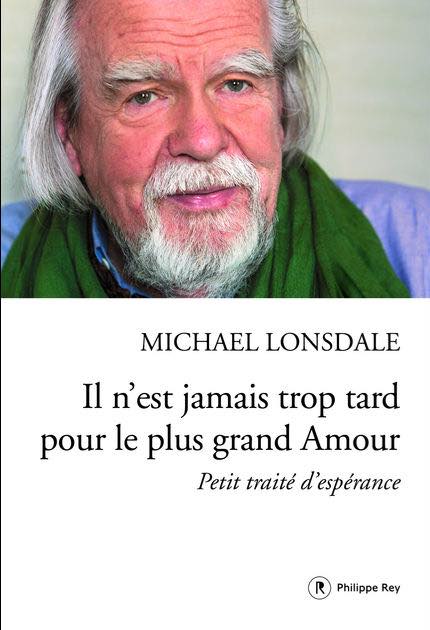

Quelle vie après la mort ? Il n’est jamais trop tard…

Il n’est jamais trop tard… Les carnets spirituels

Les carnets spirituels Le Chœur du Séminaire français de Rome

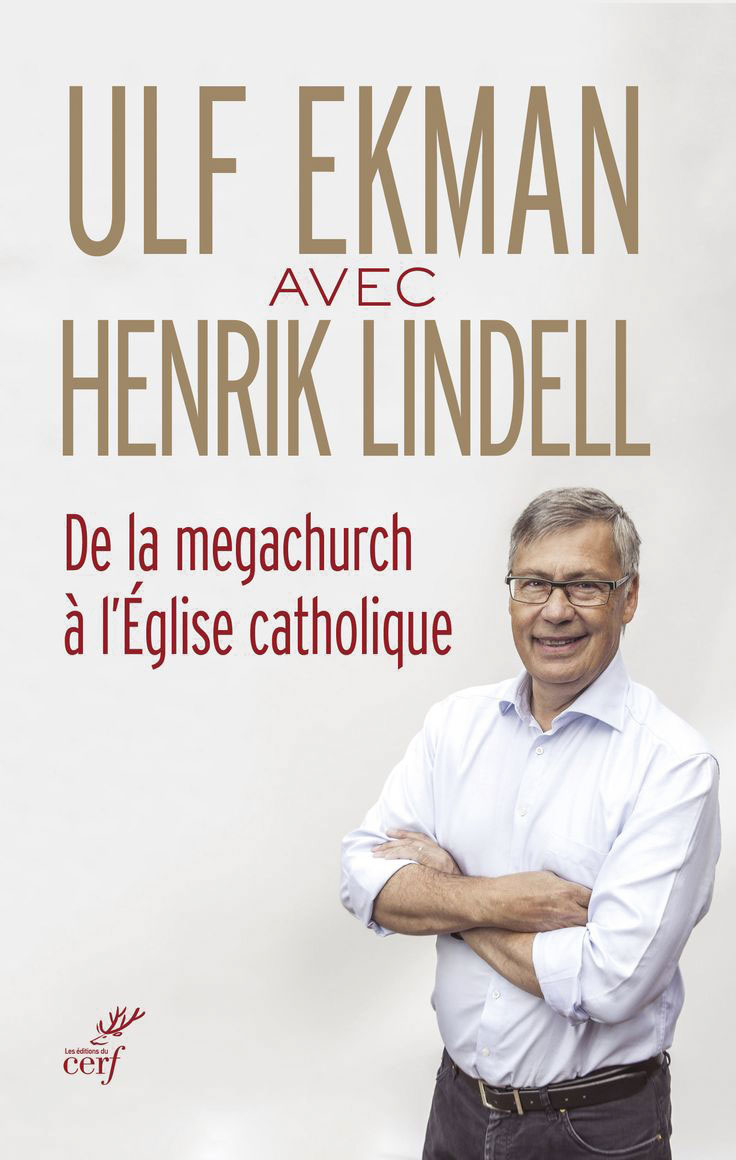

Le Chœur du Séminaire français de Rome De la megachurch à l’Eglise catholique

De la megachurch à l’Eglise catholique