Le judaïsme est la plus ancienne des trois grandes religions monothéistes. Le christianisme et l’islam, qui lui sont postérieurs, s’y réfèrent partiellement. Ces religions sont dites abrahamiques, car elles trouvent leur origine dans la figure d’Abraham. Juifs, chrétiens et musulmans sont ainsi «frères dans la foi».

Par Paul Martone | Photos : DR, Unsplash

L’éthique judéo-chrétienne, fondée sur les Dix Commandements, reste à la base de nombreuses démocraties modernes et le christianisme a adopté maintes pratiques issues du judaïsme. Il est dès lors d’autant plus tragique que les Juifs soient encore persécutés par leurs « frères dans la foi ».

L’histoire compte de nombreux incidents et agressions antisémites, culminant avec la Shoah (la catastrophe), l’assassinat systématique de six millions de Juifs. Aujourd’hui, l’antisémitisme connaît une recrudescence, alimentée notamment par certains milieux musulmans – influencés par les sourates 5 et 6 du Coran présentant les Juifs comme « tombés sous la colère de Dieu » – ou par des chrétiens égarés. En 2024, 221 incidents antisémites ont été recensés en Suisse allemande et italienne.1

L’antisémitisme est un péché

« Il est honteux que des chrétiens n’aient pas voulu reconnaître pendant des siècles le lien étroit avec le judaïsme et aient alimenté, avec des pseudothéologies, une haine des Juifs souvent mortelle. A cet égard, le pape Jean-Paul II a expressément demandé pardon lors de l’Année jubilaire 2000 ».2 Le Concile Vatican II (1962–1965) avait déjà clairement affirmé que les Juifs, en tant que peuple, ne peuvent pas être tenus collectivement responsables de la mort de Jésus sur la croix. L’antisémitisme contredit la foi chrétienne et doit être définitivement surmonté. L’Eglise catholique « rejette toute forme d’antijudaïsme et d’antisémitisme et condamne sans ambiguïté les propos de haine contre les Juifs et le judaïsme comme un péché contre Dieu. » (Pape François)

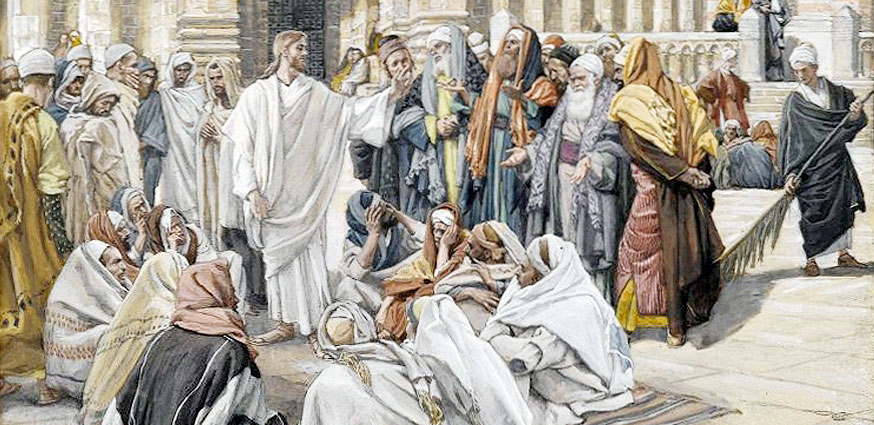

Jésus n’a pas été le premier catholique de l’histoire, mais est né, a vécu, est mort et est ressuscité en tant que Juif. Les Juifs et les chrétiens sont des frères et sœurs unis dans la foi en un seul Dieu et par un riche héritage spirituel commun.

Des règles et des rites

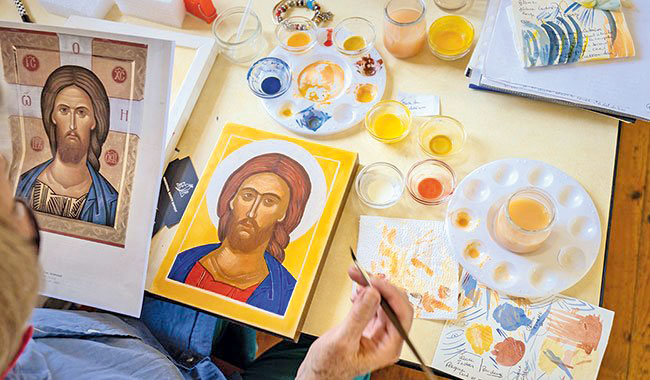

« On ne peut aimer que ce que l’on connaît » est un proverbe souvent utilisé en allemand pour exprimer que la familiarité et la connaissance d’une personne ou d’une chose constituent une base importante pour l’affection, ou du moins le respect mutuel. Examinons donc de plus près quelques règles et rites de la religion juive.

Le Dieu d’Israël

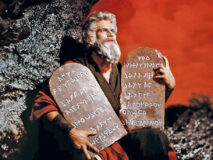

Comme les chrétiens, les Juifs croient en un seul Dieu, appelé Yahvé. Dieu a donné ce nom propre à Moïse, afin que ses enfants puissent l’appeler ainsi pour être sauvés. Ce nom est si grand et si sacré que les Juifs évitent de le prononcer, par respect et révérence. A la place, ils utilisent souvent des termes comme Adonaï (mon Seigneur) ou HaShem (le Nom). Cette pratique trouve ses racines dans le deuxième commandement : « Tu ne prononceras pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain. » (Deutéronome 5, 11)

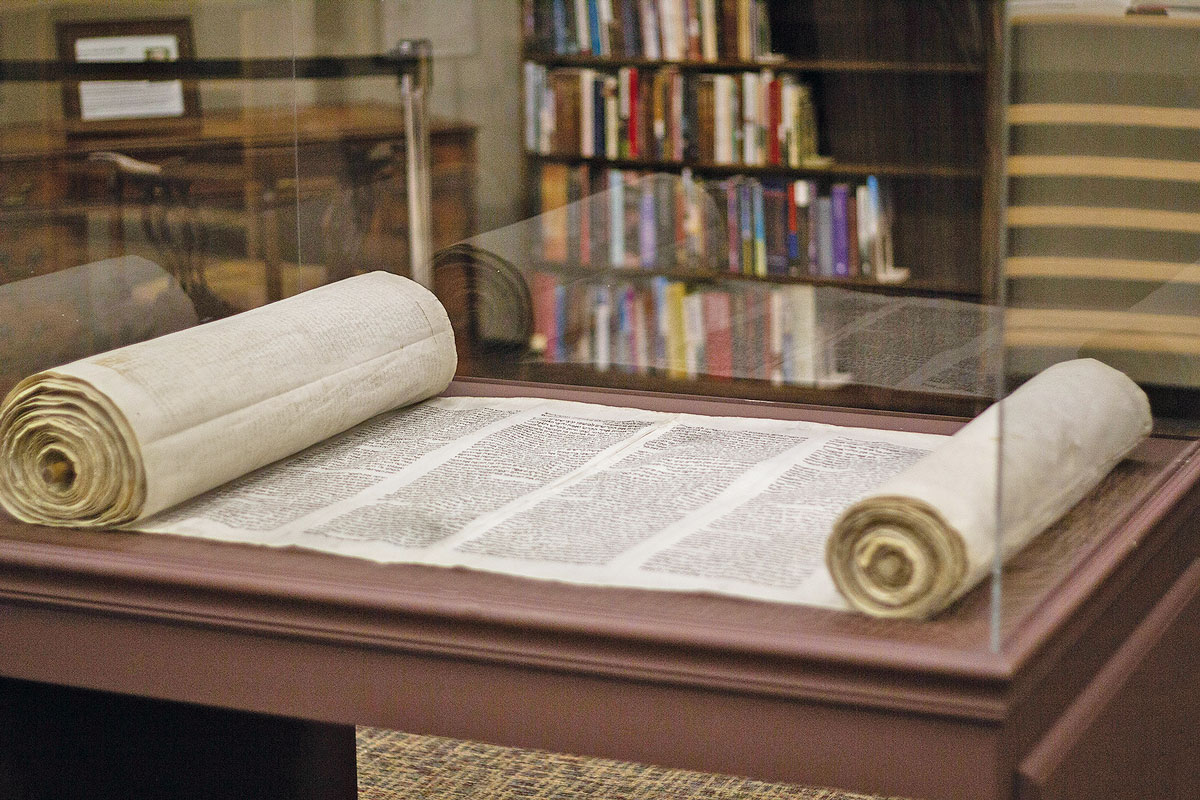

La Torah

La Bible hébraïque, appelée Tanakh, se compose de trois parties principales : la Torah, qui signifie « enseignement » ou « instruction », les Prophètes et les Ecrits.3 La Torah est le livre central et la source religieuse du judaïsme. Selon la tradition, elle a été révélée à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. Les chrétiens connaissent ces récits à travers l’Ancien Testament. La Torah est si importante pour les Juifs qu’ils la lisent intégralement chaque année lors des offices religieux.

La circoncision

« Tu te circonciras de la chair de ton prépuce. Ce sera le signe de l’alliance entre moi et toi. » (Gn 17, 10) La coutume de la circoncision des garçons (Brit Mila), huit jours après leur naissance, fait référence à cette exigence de Dieu envers Abraham. La personne circoncise porte le signe indélébile d’appartenance à Dieu et à Israël. Même sous le nazisme, des familles ont continué à la pratiquer malgré les risques évidents. Aujourd’hui, elle est réalisée par un mohel, spécialiste formé, dans des conditions médicales. Les filles sont intégrées à la communauté par leur lignée maternelle, leur nom étant annoncé à la synagogue au premier Sabbat suivant leur naissance.

Le Sabbat

Le septième jour de la semaine est considéré comme un jour durant lequel aucune activité ne doit être exercée, car Dieu a créé le monde en six jours et s’est reposé le septième. Dès lors, l’homme doit aussi se reposer ce jour-là et se souvenir de Dieu. Le Sabbat est probablement le plus grand cadeau des Juifs au monde. « Fête de la liberté humaine, le Sabbat permet de respirer, il annule la division du monde en maîtres et serviteurs. » (Youcat no 362) Il existe de nombreuses façons de célébrer le Sabbat comme un symbole de la connexion avec Dieu. Il permet aux croyants de se recentrer sur l’essentiel, laissant de côté le quotidien pour une journée.

Code vestimentaire

Dans le judaïsme, il y a des vêtements typiques pour certaines occasions. Les règles vestimentaires pour la vie quotidienne ne concernent que les Juifs très orthodoxes.

Les hommes juifs portent sur la tête une petite calotte ronde appelée kippa, qui exprime la révérence envers Dieu. Pour les juifs orthodoxes, le port de la kippa est une obligation à vie qui s’applique tout au long de la journée. Beaucoup de Juifs réformés ne la portent que pour la prière ou lors d’occasions spéciales, d’autres pas du tout. Ils la considèrent comme un symbole d’appartenance et de respect, et non comme une obligation.

Au matin, les Juifs, y compris les libéraux, revêtent un tallit (châle de prière) blanc et attachent aux bras ou au front, par des lanières en cuir, les tefillin (phylactères). Ces capsules contiennent des manuscrits tirés de la Torah.

Les femmes des courants très pieux dissimulent leur corps sous une jupe longue et des blouses ou pulls à manches longues et à col haut et elles couvrent leurs cheveux, surtout si elles sont mariées.

Les hommes de la branche orthodoxe stricte se reconnaissent à leurs longues tresses sur les tempes, une longue barbe, des vêtements noirs et un haut chapeau.

Les lois alimentaires

Plusieurs règles alimentaires particulières sont basées sur la Torah. Les aliments doivent être casher (purs, permis). Seuls certains mammifères, qui sont à la fois ruminants et ont des sabots fendus, sont autorisés à la consommation. Toute volaille est casher, sauf les rapaces. Les poissons sont permis s’ils ont des écailles et des nageoires. Les poissons carnivores, fruits de mer et crustacés ne sont pas casher. La consommation de sang est strictement interdite, car selon la conception juive, l’âme de l’animal réside dans le sang. Les animaux doivent ainsi être saignés avant d’être consommés. La méthode juive d’abattage, le shechita, le garantit.

La consommation conjointe de produits laitiers et de viande est interdite.

1 La Suisse romande n’était pas incluse dans cette enquête.

2 Catéchisme de l’Eglise Catholique pour les adolescentes et les jeunes.

3 Recueil varié de livres comprenant des poèmes (psaumes, proverbes), des écrits sapientiaux (Job, Ecclésiaste), des récits historiques (Ruth, Esther) et d’autres textes.