C’est ce que l’on peut appeler fort justement un événement dans la vie d’une paroisse : Mireille Duc dit « au revoir » à l’équipe pastorale après… quasiment un demi-siècle d’un engagement ininterrompu. Une page se tourne pour le secteur Est, tant elle était un pilier de la vie pastorale pour toute cette partie de la paroisse.

Par Claude Jenny

Photos : Francis Roulin, Georges Losey, Anne-Lise Brügger, Claude Jenny

Mais que l’on rassure ! Mireille est en pleine forme. Toujours aussi pimpante. Toujours aussi énergique. Et toujours cette envie d’être active. Mais, l’âge avançant, « il faut laisser la place » dit-elle avec philosophie, non sans une pointe de nostalgie dans la voix. Il faut dire que la jeune septuagénaire peut afficher un parcours pastoral plutôt rarissime, puisque ses premiers engagements en Eglise remontent… à son enfance…

Le chapelet à 8 ans

Elle raconte : « Je suis née à Autavaux, village qui faisait partie de la paroisse de Forel-Les Planches. C’est dans cette bourgade que j’ai vécu mon premier engagement d’Eglise. Comme il n’y avait pas de lieu de culte à Autavaux, mon papa, instituteur, en accord avec le prêtre, organisait la récitation du chapelet et avait confié à ma sœur et moi la conduite de la prière. » Elle se souvient ; elle avait 8 ans…

« Les enfants me portent »

Et la suite ne fut qu’enchaînement de services tous azimuts ! Arrivée par mariage à Estavayer, elle fut sollicitée pour donner « le caté ». Suite à son déménagement à Forel, elle voulut continuer, mais le curé du coin à l’époque refusa… dans un premier temps. Avant de se raviser et de s’excuser… Et depuis, elle n’a pas arrêté ! Et continuera à le faire quelques heures par semaine « car les enfants me portent. Il faut juste savoir les écouter ». Elle a sa technique pour enseigner le caté et il semble bien que ça marche !

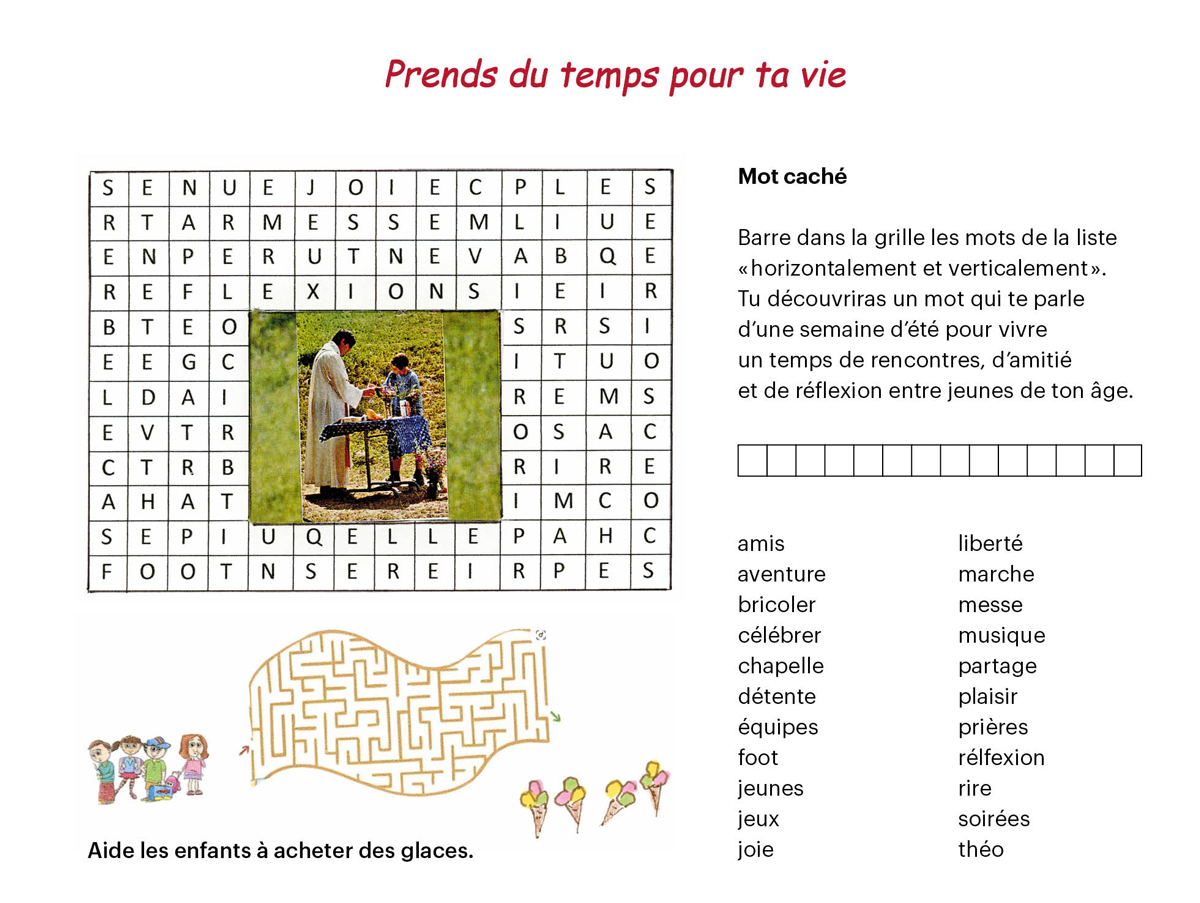

Mais Mireille Duc, c’est aussi un engagement qui a revêtu moult formes. Et notamment l’accompagnement du prêtre lors de centaines de cérémonies. Les paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame des Flots devront s’y faire : elle ne sera plus toujours présente pour assurer les lectures, la prière universelle, etc. Et combien de cérémonies a-t-elle préparé et conduites en l’absence de prêtre : des liturgies de la Parole et des célébrations de funérailles ? Elle est dans l’impossibilité d’articuler un chiffre ! « Je suis souvent sollicitée par des familles lors d’un décès et je continuerai à dire oui ponctuellement » dit-elle.

Avec de nombreux curés

Si elle répond toujours présent pour accompagner des familles dans le deuil, elle a aussi affectionné préparer les enfants en vue de la première communion. Un rôle qu’elle a longtemps assumé avec sa complice de toujours, Anne-Lise Brügger. C’est ensemble qu’elles ont effectué le parcours Galilée, il y a un quart de siècle.

Mireille Duc a connu et œuvré avec de nombreux curés, avant et après la fusion des paroisses ! Elle garde de bons souvenirs de chacun et a su chaque fois s’adapter à leurs habitudes. Elle en parle avec affection. Avec ceux qui sont encore en vie, elle a d’ailleurs gardé de nombreux contacts. Si la désaffection des églises l’affecte évidemment – « nombre de parents ne vont plus à la messe, donc les enfants non plus » – elle fait un constat qui n’entame pas son besoin de servir une Eglise qui n’est plus celle de hier. Il n’y a aucune aigreur dans son propos. Juste l’envie de continuer à transmettre ! Avec toujours le même enthousiasme !

Toujours au Conseil de paroisse

Si Mireille Duc quitte l’équipe pastorale, elle conserve par contre son mandat de membre du Conseil de paroisse. Elle continuera donc à représenter son secteur dans l’organe exécutif de la paroisse. Tout comme elle restera catéchiste. Tout comme…