Cette année, le Carême commence le 14 février à la Saint-Valentin. C’est un signe que l’amour et la miséricorde de Dieu sont au cœur du Carême et que Pâques est l’apothéose de l’amour.

Moins, c’est plus – chaque geste compte!

La Campagne œcuménique 2024 clôt son cycle de quatre ans sur le thème de la justice climatique. Dans ce cadre, elle nous appelle à tout faire pour réduire considérablement nos émissions de CO2.

Un bilan positif de l’édition des Céciliennes nouvelles!

Les Céciliennes 2023 ont déroulé leurs fastes vocaux voici déjà trois mois à Cugy. Nous publions dans ces deux pages quelques reflets illustrés des deux rendez-vous de cette édition (concert profane et messe) aux allures de renouveau et dressons un premier bilan avec Maurice Bourqui, président du comité d’organisation.

La sobriété: notre boussole pour le temps du Carême

Vous le savez, nous le savons. Il suffit d’écouter la radio, de lire le journal, de regarder une émission ou de surfer sur le net. Les effets du changement climatique, ce n’est plus seulement ailleurs. Ils sont là, nous en faisons l’expérience… à notre porte. Christian et Marie-France Thurre sont, dans le cadre de leur mission diaconale, ambassadeurs d’EcoEglise dans notre diocèse. Ils nous en parlent.

Un budget paroissial équilibré pour 2024

Présenté à la mi-décembre à une petite quarantaine de personnes lors de l’assemblée dite des budgets, le ménage financier de la paroisse Saint-Laurent Estavayer devrait rester au beau fixe l’année prochaine. Mais quid de la suite ? Les retraits d’Eglise font peser une menace. La paroisse devra aussi revoir à la baisse la déclinaison des messes dominicales.

J’ai trouvé l’indispensable!

Je rencontre Louis Gailland au printemps dernier. Son père avait auparavant préparé le terrain en m’apostrophant un jour au sortir de la messe : « Mon fils souhaiterait être baptisé : que faut-il faire ? » Du tac au tac, je lui réponds : « Que je le rencontre ! » Louis a 20 ans et si son patronyme fait penser à un ressortissant bagnard – ce qu’il est – il a grandi et vécu au Mexique, la patrie de sa mère. Il a été accueilli comme catéchumène à Martigny en décembre dernier et se prépare à recevoir le baptême à Pâques.

L’église de Seiry sera restaurée

Souffrant des affres du temps, auxquels sont venus s’ajouter de gros dégâts suite au vilain temps qui a sévi dans la région en septembre 2022, l’église de Seiry a besoin d’une importante rénovation.

Théologie enfantine

Par Myriam Bettens

Photo : Pixabay

Toutes ces années de théologie pour rien ! C’est vrai, rien de mieux qu’une enfant de quatre ans, en l’occurrence ma fille, pour vous remoucher (proprement) et vous apprendre qui est réellement « Zézus ».

Balaie-donc tes certitudes, chère maman, parce que celui qui « croise les zambes là-haut, c’est pas Zézus », me dit-elle pleine d’assurance. « Viens ze vais te montrer. » Je la suis docilement auprès d’une autre icône. Faut dire qu’elle aime les églises, surtout orthodoxes, un comble pour la protestante que je suis. Et elle pourrait y rester des heures. Pas pratique, lorsqu’on voyage en groupe et que les autres patientent sur le parvis… « Là, regarde. C’est lui Zézus », désignant une icône de l’enfant dans les bras de sa mère. Je lui explique que Jésus n’est pas resté un bébé toute sa vie. « Ze sais ! Mais il est pas non plus resté là », lance-t-elle en pointant une image du Christ en croix. « Il est allé vers Dieu. T’as oublié ou quoi ? » Mon guide improvisé poursuit sa visite commentée de « la maison de Zézus ». Celle-ci se conclut sur une très ancienne icône de la Vierge. Je lui demande alors si elle sait qui est représenté. « Bien sûr, c’est Mona Lisa ! », lance-t-elle en roulant des yeux, exaspérée par mon ignorance.

Etendre les racines de la foi

En apprenant à connaître Myriam Bovet lors d’un pèlerinage alpin, je l’avais trouvée particulièrement rayonnante. Elle m’avait alors confié qu’elle avait rencontré Jésus dans son cœur à l’âge de 21 ans. Depuis, elle diffuse ce soleil christique dans chacune de ses activités. Tous les mois, elle se rend à Pramont pour y visiter des jeunes.

2024, année du 100e pèlerinage interdiocésain à Lourdes

En train, en bus, en avion, mais aussi à pied, à moto ou à vélo : tous les moyens de transport seront bons en 2024 pour se rendre à Lourdes pour le 100e pèlerinage interdiocésain du printemps, du 19 au 25 mai. Les organisateurs veulent marquer ce jubilé par de nombreuses initiatives pour faire connaître le message de Lourdes.

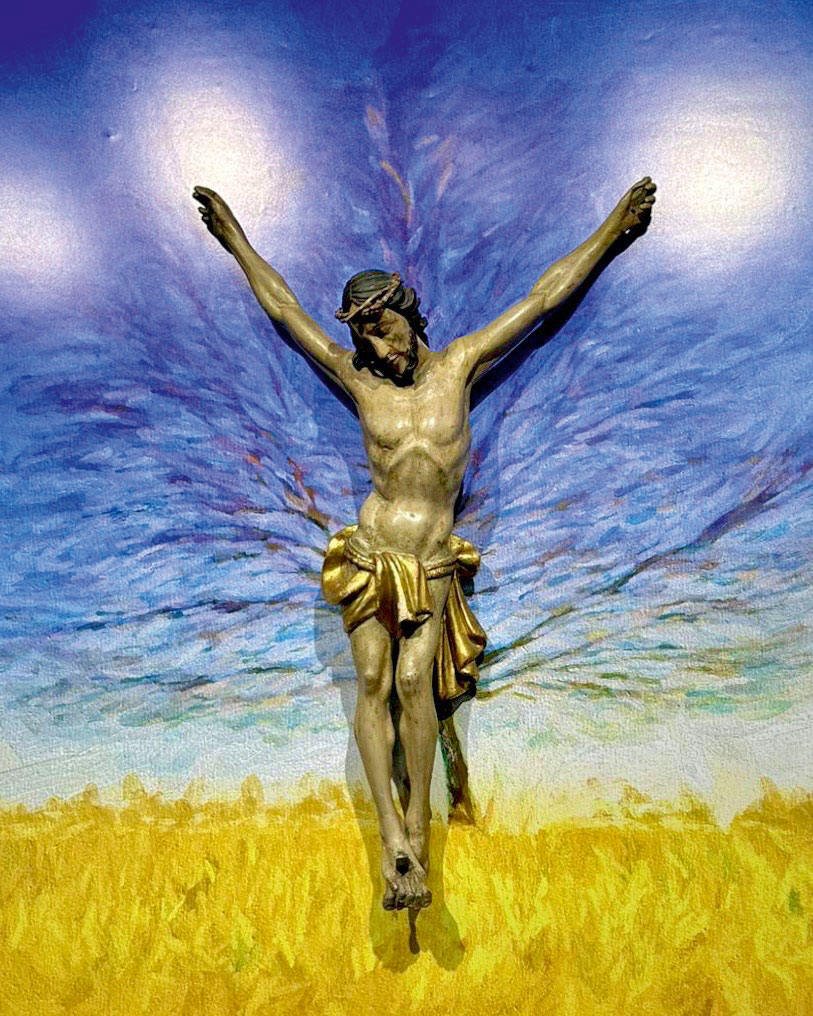

La représentation du Christ dans l’histoire

Voir le Christ sur une œuvre d’art est presque banal pour nous aujourd’hui. Pourtant, cela n’a pas toujours été une évidence.

Par Amandine Beffa | Photos: DR, cath.ch/Maurice Page

De l’interdit vétérotestamentaire de faire une « image de ce qui a la forme de ce qui se trouve au ciel » (Dt 5, 8) jusqu’aux débats du XXe siècle autour de l’art sacré contemporain, s’intéresser aux représentations du Christ, c’est étudier « comment on croit ». Ce que l’on représente, et peut-être plus encore ce que l’on ne représente pas, dit beaucoup.

Donner ou ne pas donner de visage au Fils de Dieu

Aux premiers siècles, le Christ est évoqué par des symboles : poisson, chrisme (initiales du Christ), ancre, agneau… Dans les catacombes, il y a plus d’une centaine d’images du Bon Pasteur. Ce n’est toutefois pas encore une figuration du Christ à proprement parler. C’est la mise en image d’une parabole. Or, les paraboles sont des récits allégoriques. Ainsi, on évoque une histoire qui relate quelque chose du Fils de Dieu.

Des scènes bibliques sont observables, mais il s’agit surtout d’exprimer une espérance. Ce sont avant tout les miracles et la résurrection qui sont figurés.

Si le Christ est ressuscité, s’Il a ramené à la vie Lazare, alors, ceux qui sont morts peuvent espérer la vie.

Pour le frère Philippe Lefebvre : « Si l’on ne peut s’empêcher de se faire des images de ce en quoi on croit, quelles sont les images qui correspondent à la révélation de Dieu Lui-même ? »1

L’enjeu de l’art est aussi ce que l’on souhaite transmettre. Les évangiles ne disent rien de l’apparence de Jésus. Pour le représenter, il est impératif d’imaginer ce à quoi il ressemble. Mais, est-ce si anodin ? Pas forcément. En effet, l’image que nous avons de Lui provient en partie des œuvres que nous avons vues depuis que nous sommes enfants.

Ainsi que le développe Robert Will, il n’est pas possible de trouver une image qui exprime à elle seule le tout du Christ. Elle ne dira jamais « la plénitude de la vie divine en lui »2. Toute représentation est nécessairement réductrice.

Définir les traits du Christ

Les traits du Christ ont été progressivement définis pour arriver à une forme d’art canonique. Aujourd’hui, si on demande à des personnes prises au hasard de dessiner Jésus, il y a fort à parier qu’il y aura beaucoup de points communs.

C’est au Ve siècle que se fixe l’apparence du Jésus que nous connaissons.

Par la suite, « […] depuis le XVIe siècle, les tendances artistiques se sont dispersées dans la mesure où la vie religieuse s’est individualisée »3.

Parfois, les débats se trouvent là où nous ne les attendrions pas. Au XIe siècle, Jésus enfant a les traits d’un adulte miniature ou d’un « enfant vieillard ». Cela repose sur la conviction qu’il est impossible à Dieu de changer, de vieillir, de mourir.

Aujourd’hui, certains chercheurs essaient de retrouver ce à quoi le « Jésus historique » ressemblait réellement, en utilisant des crânes de l’époque et toutes les informations dont nous disposons. Les images 3D sont certes impressionnantes, mais nous pouvons nous demander ce qu’elles apportent à notre foi.

Le Beau Dieu

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les critères esthétiques sont prépondérants. Saint Augustin ou saint Thomas d’Aquin insistent sur le fait que Jésus ne peut qu’avoir une apparence parfaite.

La beauté physique est comprise comme reflet de la beauté de l’âme. Le Psalmiste ne dit-il pas : « Tu es beau comme aucun des enfants de l’homme, la grâce est répandue sur tes lèvres : oui, Dieu te bénit pour toujours. » (Ps 44, 3) ?

Le Christ mort et souffrant

Si la Résurrection a été fêtée dès le début du christianisme, il faut attendre le IVe siècle pour voir apparaître les premières crucifixions. Elles restent malgré tout très symboliques. Longtemps, ces scènes ne sont pas réellement défigurantes, les traits restent harmonieux. C’est le cas par exemple du Retable des Cordeliers à Fribourg.

Le glissement est progressif : « Vers la fin du Moyen Age, ce fut surtout le Crucifié que l’on représenta dans l’horreur de l’agonie, tandis que l’ancienne Eglise éprouvait une certaine répugnance pour ce spectacle. »4

Dès le XIVe siècle, se développe une obsession pour la mort et la passion. Elle va de pair avec une spiritualité doloriste. On cherche à éveiller la pitié, une forme de culpabilité aussi : le Christ est mort pour nous, à cause de nous.

Le Christ défiguré

Représenter le Christ souffrant ne revient pas nécessairement à représenter le Christ laid. Pourtant, le prophète Esaïe déclare : « La multitude avait été consternée en le voyant, car Il était si défiguré qu’Il ne ressemblait plus à un homme ; Il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. […] Il était sans apparence ni beauté qui attirent nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, Il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. » (Es 52, 14-53, 3)

Que nous dit la souffrance du Christ ? Elle nous rappelle que la crucifixion n’est pas banale. Paul ne nous parle-t-il pas du scandale de la croix (1 Co 1, 22-23) ?

Parmi toutes les œuvres, deux sont incontournables : le Retable d’Issenheim de Mathias Grünewald et le Christ de Germaine Richier. Les deux ont en commun d’avoir été réalisés pour des malades, au cours de périodes d’épidémies. Grünewald et Richier, chacun à son époque, ont voulu montrer un Christ défiguré par la souffrance.

Une œuvre exilée

Au Plateau d’Assy, les malades des sanatoriums ont tout de suite apprécié ce Jésus illustrant si bien les paroles du prophète : « En fait, c’étaient nos souffrances qu’Il portait, nos douleurs dont Il était chargé. Et nous, nous pensions qu’Il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’Il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’Il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur Lui : par ses blessures, nous sommes guéris. » (Es 53, 4-5) Mais, la multitude est consternée si bien que le crucifix de Germaine Richier est exilé de 1951 et 1969.

Pour le frère Philippe Lefebvre, l’idole est une « projection sur le divin de son propre imaginaire, de sorte qu’elle enferme sur soi au lieu de favoriser la rencontre »5. Rejeter certaines représentations du Christ serait-il finalement une forme d’idolâtrie ? Nous pouvons ainsi nous demander quelle rencontre nous manquons lorsque nous rejetons une œuvre.

1 Lefebvre Philippe. Peut-on représenter Dieu ? Un questionnement dans la Bible. In : Etudes, n° 4225. mars 2016. p. 63.

2 Will Robert. Le symbolisme de l’image du Christ. Essai d’iconographie chrétienne. In : Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 16e année n° 3-5, Mai-octobre 1936. Cahier dédié à la mémoire de G. Baldensperger. p. 403.

3 Ibid, p. 148.

4 Ibid, pp. 415-416.

5 Lefebvre, op. cit., p. 63.

Eblouissement

J’ai la joie de participer régulièrement à un atelier d’écriture animé par Marie-Laure Choplin. Les consignes ont souvent un ancrage dans la Bible. Cette fois-là, il s’agissait d’écrire au sujet de notre dernier « éblouissement » : ça tombait bien, car je venais de vivre un de ces moments lumineux, la veille au soir, à l’école…

Véronique Christinaz: 25 ans de dévouement!

Le 8 décembre dernier, fête de l’Immaculée Conception, Mme Sophie Delpedro, présidente du Conseil de communauté de Nuvilly, a adressé un chaleureux remerciement à Mme Véronique Christinaz, qui quitte son mandat après 25 ans de fidèle présence au sein du Conseil paroissial.

CREDO

Par Claude Amstutz

Photo : DR

Prends mes mains, riches de superflu ;

Prends mes mains confiantes dans les tiennes, sources de toute joie.

Prends mes yeux, sensibles aux apparences ;

Prends mes yeux – la présence de mes frères, sources de toute espérance.

Prends mon corps dont je garde souci ;

Prends mon corps, tes bontés qui l’habitent, sources de toute louange.

Prends mon cœur que l’orgueil tyrannise ;

Prends mon cœur ébloui par tes grâces, sources de toute beauté.

Prends ma foi, ses miroirs déformés ;

Prends ma foi tournée vers Tes béatitudes, sources de toute paix.

Prends mon âme, mon rien qui se veut tout ;

Prends mon âme, dans Ton corps et Ton sang, sources de toute adoration.

Mon Dieu, mon Ami, mon Insaisissable et mon Tout…

L’union fait la force !

Texte et photo par Astrid Belperroud

La jeunesse (jeunes après la communion de plus de 10 ans à 14 ans) vient de vivre son premier TEMPS FORT en région : paroisses de : Choulex-Vandœuvres, Puplinge-Presinge, Chêne-Thônex, Sainte-Thérèse (Champel) et Saint-Joseph (Eaux-Vives), plus de 40 jeunes et 5 catéchistes, 3 prêtres pour entourer, accompagner, écouter, bricoler, prier avec au cœur de la rencontre : Jésus. Il nous veut rassemblés, heureux et enthousiastes et tout était réuni pour une belle première !

Quelques échos :

« J’étais tellement heureux de vous voir toutes et tous engagés pour ce TF. (Thierry)

Des jeunes attentifs et participatifs, quelle belle expérience. (Sabrina)

J’ai vu de la motivation entre les jeunes qui pour la plupart ne se connaissaient pas. (Anne Marie)

Avec ce dynamisme les jeunes ont mis tous leurs sens en route, le corps et l’esprit ont participé à cette journée. (Laurent)

La présence d’autant de jeunes a donné une impression d’une belle présence physique et spirituelle, les jeunes étaient contents d’être là même les plus grands. Ils se sont « reconnus » surpris parfois d’être dans le même bateau. La joie de l’Evangile ! » (Astrid)

MERCI à Rose, Sabrina, Anne-Marie, Laurent, nos prêtres Sviatoslav, Karol et Thierry, à nos familles des deux UP La Seymaz et Eaux-Vives – Champel ! Osons mettre de la lumière dans nos vies, osons vivre des expériences nouvelles avec la rencontre du Seigneur.

Prochain rendez-vous de nos jeunes en région : découvrir le SEDER (dernier repas de Jésus le mercredi 27 mars et le samedi 27 avril à l’église Sainte-Thérèse de Champel.

Diaconie

La catéchèse d’aujourd’hui, ce n’est plus le catéchisme de grand-mère. La diaconie, le service de l’autre dans la gratuité, font partie intégrante du témoignage chrétien. Et du parcours de nos confirmés et confirmands associés à des bénévoles de nos paroisses : en effet, ils se sont donné rendez-vous le samedi 25 novembre 2023 devant les entrées de nos enseignes commerciales pour donner sacs et cabas, et décharger ensuite les dons des acheteurs généreux en ce temps qui précédait l’Avent et Noël.

Texte et photos par Astrid Belperroud

Un mot assez peu connu et pourtant si indispensable à nos sociétés dans lesquelles nous vivons. C’est un mot qui chante… comme symphonie, harmonie… Mais ce n’est pas la femme du diacre, ce n’est pas non plus une nouvelle philosophie de vie mais tout simplement comme nous le dit Wikipédia c’est l’institution qui organise la charité envers les pauvres et les malades de la communauté.

Merci aux jeunes « des ados du cycles » « du parcours confirmation 2024 » et « les confirmés de 2023 » sans oublier Françoise et Monique, membres du Conseil pastoral de Saint-Joseph.

Quelques échos : « merci beaucoup pour cette expérience » ; « merci beaucoup, ça m’a fait du bien de partager ce moment avec tous » ; « merci et à la prochaine ! »

C’est près de 197,5 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène qui ont été récoltés sur le canton durant ce fameux Samedi du Partage, les 25 et 26 novembre dernier. BRAVO https://www.partage.ch/

Samedi du Partage : témoignage

Par Françoise Albert | Photo : Astrid Belperroud

En pleine après-midi, à l’entrée de la Migros : nous sommes deux ou trois bénévoles qui tendons le sac « Samedi du Partage » aux personnes entrant dans le magasin.

Il y a :

– ceux qui passent « sans nous voir »,

– les timides qui n’osent pas,

– ceux qui ne veulent pas, un peu gênés ? peut-être même pas !

– ceux qui cherchent la conversation (ce sont peut-être les seuls mots qu’ils échangeront de la journée ?)

– ceux qui connaissent comment ça se passe et qui d’emblée demandent ce qui manque,

– ceux qui suivent leur chemin par automatisme et qui ne se laissent pas « dérouter » par le sac rose,

– ceux qui « ont déjà donné »,

– ceux qui « viendront demain »,

– mais aussi ceux qui sont heureux de PARTAGER, avec le sourire…

Réalisme et mesure

Par Paul H. Dembinski

Photo: cath.ch

L’activité financière au sens étroit du terme recouvre les transactions intertemporelles, celles qui font le pont entre aujourd’hui et demain à l’instar d’un crédit, d’un contrat d’assurance ou d’un investissement boursier ou immobilier. Dans chacun de ces cas, la somme payée ou reçue aujourd’hui est connue, alors que la valeur future de l’actif est incertaine. C’est la raison pour laquelle l’activité financière est parfois qualifiée, de manière imagée, de « commerce de promesses ». Ainsi, comme toute promesse, la finance repose sur la confiance. Sans confiance, pas de finance.

L’attitude chrétienne, en finance, exige de toutes les parties, comme préalable à la confiance, une bonne dose de prudence et de circonspection. Le vendeur de services doit faire attention à ne pas promettre plus qu’on ne peut raisonnablement attendre, alors que l’acheteur doit veiller à ne pas céder au chant des sirènes – aussi doux soit-il – et ne pas se dessaisir de son bon sens. Prudence et circonspection impliquent donc l’humilité et la capacité de renoncer à ce qui apparaît comme trop beau pour être vrai. En un mot – du réalisme et de la mesure. Tout un programme.

La Patronale de Collombey-le-Grand

Le dimanche le plus proche du 13 novembre, Collombey-le-Grand est en fête pour Notre-Dame des Sept Joies. Cette année encore, la chapelle était pleine des chanteurs du chœur mixte et paroissiens qui sont venus pour se réjouir avec la Vierge Marie. La fête s’est poursuivie toute la journée avec une brisolée sous l’abri bienvenu de la tente près du four. Merci au Fournil de rehausser la fête patronale de ce fraternel repas. Rencontre avec son président Marc Hauswirth qui nous raconte.

Finance chrétienne

La finance chrétienne catholique encadre des opérations de nature bancaire et financière par des principes moraux directement issus de l’interprétation des textes religieux chrétiens (Ancien et Nouveau Testament) et de la doctrine de l’Eglise catholique romaine (Doctrine sociale de l’Eglise).

Par Pierre Guillemin | Photos : DR, Flickr, PxHere

Si l’on cherche le fil directeur de la pensée chrétienne appliquée à la finance, ce sera la volonté constante de ne pas blesser autrui par son action financière directe (l’usure par exemple) ou indirecte (environnement, pollution, conditions de travail…).

Le taux d’intérêt

Les taux d’intérêt sont les piliers de la vie économique : ils affectent l’ensemble des agents économiques comme les entreprises, les banques, les administrations et les individus.

Historiquement, le crédit à intérêt est présent dès 3000 ans av. J.-C. : on retrouve trace de telles pratiques dans la civilisation sumérienne. Les taux d’intérêt sont de 33.3 % pour les prêts en grains et 20-25 % pour les prêts en argent-métal. Mais à cette époque, la monnaie n’existe pas encore, on pratique alors l’échange de marchandises, le troc comme base des transactions.

Dès 325 après J.-C., le premier Concile de l’Eglise chrétienne interdit le prêt à intérêt en se référant au texte du Deutéronome 23 : 19-20 : « Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt ni sur l’argent, ni sur les denrées, ni sur aucune chose qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l’étranger, mais tu n’en tireras point de ton frère, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas prendre possession. » Ce texte pose un problème au point de vue économique en ne rendant pas égaux les acteurs économiques : on crée ainsi une distorsion entre chrétiens et non-chrétiens, juifs et non-juifs très illustrative du comportement des populations du Moyen Age. Les banquiers lombards contournent la règle en instituant des « contrats de change » et des « contrats de société ».

Conscients des déviations de la règle et des blocages qui en résultent, Luther, Calvin et Zwingli légitiment les prêts à intérêt au XVIe siècle donnant un avantage considérable aux pays protestants en favorisant le financement des entreprises et des projets économiques leur permettant ainsi de grandir, de se fortifier et de développer plus vite de nouveaux produits et technologies. Au XVIIIe siècle, les pays catholiques lèveront petit à petit cette réprobation morale sur le sujet, mais la culture de ces pays reste encore de nos jours très marquée par cette notion d’argent « péché ».

Pourtant, les Evangiles abordent cette question de l’emprunt d’une manière claire et sans en nier l’existence, bien au contraire. Par exemple, la parabole des talents souligne l’importance d’employer les ressources de manière productive et responsable.

« Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé et que j’amasse où je n’ai pas vanné ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Matthieu 25 : 26-27

D’une préférence à l’autre

Les théories économiques justifient l’existence de l’intérêt. En économie néo-classique, par exemple (fin XIXe et XXe siècles), les agents ont une prédilection pour le présent : ils préfèrent consommer immédiatement plutôt que dans un futur toujours incertain. De ce fait, l’intérêt représente la rémunération pour ne pas consommer immédiatement. En économie keynésienne1, le taux d’intérêt exprime la préférence pour la liquidité : les agents peuvent conserver leur épargne soit sous forme de dépôts monétaires non rémunérés, soit sous forme d’actifs rémunérés. Il faut donc offrir un intérêt positif aux agents qui acceptent de détenir une partie de leur épargne sous une forme moins liquide, notamment en obligations permettant un financement des entreprises.

L’avertissement de saint Paul

Pourtant, la véritable question ne vient pas tant du taux d’intérêt en lui-même, mais de l’exagération qui découle d’une situation jugée avantageuse par les agents économiques aujourd’hui et demain, car elle conduit, du fait d’un excès de confiance, à l’usure et au surendettement et finit par des krachs économiques et financiers (parmi les plus récents : 1929, 1987, 2001-2002, 2008, 2022). D’un point de vue académique, cette exagération a fait l’objet de nombreuses études comportementales et mathématiques : citons les travaux du Professeur Didier Sornette, à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, qui démontre, par la modélisation mathématique, que tout système physique, économique, démographique lié à une notion de croissance, génère des situations extrêmes (exagération) et finit inévitablement par subir des chocs, parfois brutaux, qui font « éclater la bulle ».

Saint Paul nous met en garde contre cette exagération dans sa lettre aux Romains 13 : 7-8 : « Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt ; le tribut à qui vous devez le tribut ; la crainte à qui vous devez la crainte; l’honneur à qui vous devez l’honneur. Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi. »

Saint Paul met ainsi l’accent sur les responsabilités des chrétiens envers les autres, au sens le plus large du terme, encourageant l’évitement de l’endettement et le respect des engagements financiers. Ce verset souligne l’importance de l’amour envers son prochain, considéré comme une dette constante et éternelle. Il rappelle également la nécessité de remplir ses obligations financières, comme payer les impôts et éviter de s’endetter.

L’éthique chrétienne du financement

La finance et ses acteurs doivent avant tout se préoccuper de l’objet de leurs actions. De nombreuses déclarations, articles et livres sur le sujet ont été publiés ces dernières années et notamment par les Conseils Pontificaux 2.

En 1996, le Conseil Pontifical Cor Unum écrivait : « La destination universelle des biens implique que l’argent, le pouvoir et la réputation soient recherchés comme des moyens pour : a) Construire des moyens de production de biens et de services qui puissent avoir une réelle utilité sociale et promouvoir le bien commun. b) Partager avec les plus défavorisés, qui incarnent aux yeux de tous les hommes de bonne volonté le besoin de bien commun : ils sont en effet les témoins vivants de la carence de ce bien. Mieux encore, pour les chrétiens, ils sont les enfants chéris de Dieu qui, par eux et en eux, vient nous visiter. […]. »

En juin 2013, le Conseil pontifical Justice et Paix publiait une note intitulée Postures chrétiennes face à la finance dans laquelle il écrivait : « La finance n’est plus organisée autour des défis à relever pour faire avancer le bien commun en favorisant des projets réels et socialement bénéfiques, mais repose sur la logique d’un marché d’actifs perçus comme autant de produits à commercialiser, d’un risque qu’il faut réduire à zéro et du plus grand profit individuel sur le court terme. […] Les choix financiers sont-ils au service d’une dynamique globale ou de notre seule promotion, du bien commun ou de notre seul intérêt privé ? »

Ethique et morale

Enfin dans son livre intitulé Finance catholique, Antoine Cuny de la Verryère présente sept principes financiers catholiques (« princificats ») : prohibition du court-termisme, prohibition des investissements non vertueux, obligation de privilégier l’épargne vertueuse, prohibition des profits injustes, obligation de partage des profits, obligation de transparence, obligation d’exemplarité financière. « La finance chrétienne est une finance éthique qui cumule, à la fois, les critères de la finance durable ou « finance ISR » (ISR = Investissement Socialement Responsable) et ceux de la finance solidaire. En outre, elle ajoute d’autres critères éthiques spécifiques à la religion chrétienne. »

Les questions soulevées par la « finance chrétienne » sont complexes mais, dans tous les cas, il s’agit d’abord de répondre à toute forme d’exagération génératrice de crises et d’appauvrissement. Dans cette optique, concluons avec Clives Staples Lewis : « On ne peut pas rendre les hommes bons par la loi et sans hommes bons, on ne peut pas avoir une bonne société. C’est pourquoi nous devons poursuivre en réfléchissant à la seconde chose : la moralité à l’intérieur de l’individu. »

1 D’après John Maynard Keynes (1883-1946), économiste britannique considéré comme le fondateur de la macroéconomie moderne.

2 Les conseils pontificaux sont devenus des dicastères en 2022 avec la nouvelle constitution de la Curie romaine Praedicate Evangelium.

Le Foyer de Charité de Bex, entre passé et présent

Pendant près de 35 ans, l’abbé Jean-René Fracheboud a prêché des retraites au Foyer de Charité de Bex. Depuis le mois de septembre dernier, il a passé la main. C’est le chanoine

de Saint-Maurice, Guy Luisier, qui lui a succédé en tant que Père du Foyer.