L’invitation de Dieu pour chacun de ses enfants, est d’être un signe qui indique le chemin, comme les disciples de Jésus l’ont été pour la génération de leur temps.

Etre témoin

Par l’abbé Paul Martone

Photo : DR

La signification du mot grec « mártys » est « témoignage ». Un martyr (martýrion) est donc quelqu’un qui témoigne, même si cela lui vaut d’être rejeté, ridiculisé, voire tué.

Sommes-nous conscients que chacun d’entre nous devrait être un martyr ? Un homme ou une femme qui devrait témoigner de sa foi et de la sienne. « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande de rendre compte de l’espérance qui vous anime », écrivait saint Pierre il y a 2000 ans. Cette exigence vaut également pour nous, hommes et femmes d’aujourd’hui !

De nos jours, il n’est pas facile de rendre des comptes, de témoigner de notre foi. Nous préférons reléguer notre foi dans le coin le plus reculé et le plus intime de notre cœur, où nous croyons certes en Dieu et où nous le prions également. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui hésitent aujourd’hui à partager cette foi avec leur entourage. Ce faisant, nous nous privons, ainsi que nos compagnons chrétiens, de l’aide et du renforcement mutuel qui nous permettraient de devenir toujours plus courageux, d’affirmer notre foi et de la vivre. L’apôtre Pierre nous montre comment : « avec modestie et respect », sans rien imaginer ni vouloir contester la foi de ceux qui pensent différemment et les exclure.

Nouvelle Constitution cantonale: l’heure du vote!

Depuis le début des travaux de l’Assemblée constituante, les Eglises reconnues en Valais (catholique et réformée) ont entretenu de nombreux contacts et pris position sur les sujets qui les concernent. Elles ont tenu à le faire d’une seule voix, dans un esprit œcuménique et proactif, contribuant ainsi à cette importante réflexion citoyenne pour l’avenir de notre canton.

Les martyrs d’hier et d’aujourd’hui

2025, année sainte. Le saviez-vous ? Rome se prépare à recevoir les pèlerins du monde entier. Mais c’est aussi l’occasion pour mettre à jour… le Martyrologe, ce catalogue des chrétiennes et des chrétiens qui ont été tués parce que croyants, justement, in odium fidei selon la formule latine qui accompagne le décret de reconnaissance de leur martyre – en haine de la foi. Parce que le martyre chrétien est très… moderne !

Par Thierry Schelling | Photos : AED, DR, cath.ch/Berset

Une récente recherche a recensé 550 martyrs du XXe siècle. En effet, une commission attachée au Dicastère pour la Cause des Saints travaille d’arrache-pied pour accueillir des cinq continents les noms, circonstances et dates de ces « nouveaux martyrs », en écho aux « anciens » ayant été déjà listés dans le Martyrologe romain (dernière édition, 2001, revue et corrigée en 2005). Pour rendre tangible la réalité « prophétisée » par le Christ : « Heureux si l’on vous persécute à cause de moi. » (8e Béatitude, cf Mt. 5, 11)

Car celle ou celui qui meurt parce que disciple du Christ acquiert un statut de sainte ou de saint illico presto : pas besoin de miracles, de visions, de génie théologique ou pastoral. Juste être victime sans vouloir chercher à l’être constitue la condition sine qua non du martyre.

Historique

Sonne-t-il un peu dépassé, ce mot de « martyr » (sans e pour la personne, et avec e pour ce qui est subi) ? Des siècles durant, on a prétendu que le Colisée avait été l’écrin de sang des premiers martyrs de Rome morts par décrets impériaux. Plus objectivement, ils n’étaient qu’une minorité à finir sous les crocs de félins et autres ursidés pour amuser la galerie1 !

Des siècles de domination pontificale ont retourné l’épée contre les bourreaux, qui du coup se faisaient assassiner parce qu’hérétiques ou schismatiques ou païens… Les Révolutions – française, industrielle, marxiste… – du XXe siècle ont rempli l’archive des victimes in odium fidei, en haine de la foi.

Sanctuaire romain

Lors du Jubilé de l’Année 2000, le pape Jean-Paul II décide que l’église de Saint-Barthélemy sur l’Ile Tibérine (là où un coude du Tibre s’élargit entre les quartiers du Trastevere et du Colosseo) sera le sanctuaire des martyrs du XXe siècle : de fait, qui y pénètre voyage sur les cinq continents, nichés dans les absides, où objets, photographies, écrits, prières ayant appartenu à des martyrs, sont exposés alors qu’un retable rassemble les visages des concernés en une gigantesque fresque de bienheureux morts pour le Christ. « Emouvante visite », m’a confié un confrère récemment, « j’y ai versé des larmes devant le pathétique feutré de ces reliques ».

Actualité

C’est un fait : il y a encore des pays où être chrétien implique de craindre pour sa vie chaque jour. Le rapport publié tous les deux ans par l’AED 2 sur la liberté religieuse, relève que les chrétiens sont martyrisés dans 28 pays d’Afrique et d’Asie principalement. Nigeria, Pakistan – pour ne citer qu’eux – sont des « exemples » de persécution oppressante provocant presque la réaction des discriminés… qui ainsi « justifient » leur emprisonnement, voire leur assassinat, « pour troubles à l’ordre public », pourrait-on ironiser.

L’Europe et les Amériques ne sont pas en reste : un vieux prêtre français assassiné aux cris de « Allahou akbar » en 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray (Normandie) ; un évêque nicaraguayen emprisonné en 2022 par le gouvernement de son pays qui a décidé de purger ses rangs des leaders catholiques. Et on ne parle que du clergé.

Sens du martyr(e)

Du grec martus, témoin légal (tribunal) ou d’un événement historique, le martyr est aussi celle ou celui qui supporte la torture et la mort au nom de sa foi dont elle ou il témoigne jusqu’au dernier souffle. Y est associée la notion de violence : persécution, supplices, emprisonnement et assassinat. Mais aujourd’hui, le sens du mot pourrait-il inclure bien plus largement que la classique victime parce que chrétienne ?

Dans le registre de « morts à cause de leur foi et/ou convictions », on a, par exemple, Martin Luther King, assassiné en 1968, ou Nelson Mandela, emprisonné pendant plus de 27 ans. Ont-ils subi ces actes parce que chrétiens, ou parce que défendant des convictions au nom de leur foi chrétienne ? Personne ne remet en cause la légitimité de leur combat pour les Droits humains et spécialement pour les populations africaines et afro-américaines.

Dans la catégorie « endurant une oppression de la part d’un bourreau », il y a pléthore de femmes et d’enfants réduits à l’esclavage que des chrétiens tentent de faire libérer 3. Vraiment « ressuscités » après leur calvaire, cette renaissance après un enfer peut s’apparenter à un martyre aboutissant à une nouvelle vie, réellement.

Nouvelle catégorie

D’ailleurs, le 11 juillet 2017, le Pape François signe une lettre apostolique, Maiorem hac dilectionem4, mettant en exergue une nouvelle voie de sainteté (et donc de possible canonisation) : la libre acceptation d’une « mort certaine et à court terme », par charité pour les autres.

Voie médiane entre le martyre et les vertus héroïques, elle se caractérise par le fait que la mort n’est dans ce cas ni donnée par un persécuteur ni advenue par haine de la foi. Un Maximilian Kolbe en est un exemple, ou les personnes atteintes de maladies fatales (Chiara Corbella-Petrillo, Carlo Acutis, Chiara Badano, etc.) qui décident d’offrir leur souffrance en oblation pour les autres.

C’est revaloriser la vie humaine offerte par amour d’autrui que de remettre sur le devant de la dévotion aux saintes et saints les exemples de don de soi dans un abandon croissant : courageux défenseurs des 30 articles de la Déclaration des droits humains, inlassables dénonciateurs du dérèglement climatique et de l’environnement, patients proches aidants de parents qui dépérissent inexorablement…

Dans le fond, c’est le seul commandement que le Christ a exigé de ses disciples : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

1 La Rome pontificale a eu tendance à s’approprier l’histoire de tous les monuments de la Ville Eternelle pour y établir une certaine hégémonie.

2 Acronyme pour Aide à l’Eglise en Détresse, cf. aide-eglise-en-detresse.ch/

3 Cf. csi-suisse.ch

4 Les trois premiers mots du document, que l’on peut traduire par « Cet amour plus grand ».

Les Rameaux, une tradition bien vivante

Elle est émouvante cette tradition de ramener chez soi, au début de la semaine sainte, ce rameau vert béni au cours de la messe. Il viendra remplacer le rameau sec, et un peu poussiéreux, qui ornait un crucifix dans la maison. Ce signe particulier est rassurant. On se sent peut-être protégé. Il donne place dans le quotidien à un rite communautaire, à une représentation du sacré.

Par Françoise Besson | Photos : DR

Cette tradition des Rameaux débute au 6e siècle en Orient. Elle prend de multiples formes. J’ai appris, à l’occasion de la rédaction de cet article, qu’au sud de la France, on le décore de friandises et qu’on l’offre aux enfants à la fin de la messe (voir www.cath.ch).

Ce rameau, vous le savez, symbolise le geste de la foule qui en a recouvert la route devant Jésus, monté sur son âne, à l’entrée de Jérusalem. Ainsi faisait-on pour les personnalités de haut rang, leur évitant probablement d’être incommodées par la poussière du chemin.

Sur un plan théologique, Daniel Marguerat * et José Antonio Pagola ** s’accordent sur le fait que cette manière exceptionnelle d’entrer à Jérusalem a bien eu lieu. Jésus, sur son âne, s’est avancé au milieu d’une foule de sympathisants et de disciples qui ont recouvert la voie de branches et de vêtements, au son des acclamations : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et ils se rejoignent également pour relativiser l’ampleur du triomphe : il y aurait, en effet, une forte exagération, venue avec la tradition. Si les allers et retours de Jésus et ses disciples entre les villages et Jérusalem étaient fréquents, il y eut une fois un cortège exceptionnel, mais il n’aurait pas pour autant mobilisé toute la ville. Pagola qualifie même l’entrée de Jésus d’« anti-triomphale », annonçant à sa manière un « anti-royaume », non violent… Le théologien avance l’hypothèse que cet épisode aurait été peu apprécié des Romains qui auraient pu y voir une parodie provocatrice : raison suffisante pour éliminer le fauteur de troubles.

Entre un monarque et Jésus, la monture marque la différence. L’âne est l’animal du quotidien, du service sans plainte, du transport sur toutes les routes de l’époque. L’épisode souligne une fois de plus la méprise des humains, les contemporains de Jésus l’acclament comme le « roi d’Israël » (voir Jn, 12, 13) mais le Royaume annoncé n’est pas de ce monde, il est « intérieur ». Jésus ne renversera pas le pouvoir de l’occupant, mais les convictions les plus fortes – comme celles de Paul. Il n’a pas d’armée pour combattre, mais une Parole nouvelle sur un Dieu père ! Il n’a pas d’armée à ses côtés, mais un groupe de disciples vite dispersés quand le danger sera manifeste…

Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, nous pouvons le reconnaître ce Royaume, dans tous les gestes qui relèvent, dans toutes les paroles qui apaisent, dans la vie qui reprend après l’hiver… Et dans ce Royaume déjà là, une main familière vient détacher le rameau sec et le remplacer par un rameau vert : bénédiction toute nouvelle au cœur de nos vies.

Bibliographie

* Marguerat Daniel, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Editions du Seuil, Paris, 2019, 416 p.

** Pagola José Antonio, Jésus, une approche historique, coll. Lire la Bible, Editions du Cerf, Paris, 2012, 544 p.

Laver dans le sang

Par François-Xavier Amherdt | Photo : DR

Le voyant de l’Apocalypse découvre une foule immense de témoins, vêtus de robes blanches, que nul ne peut dénombrer. Ils proviennent de toute nation, race, peuple et langue – ces quatre termes pour désigner la totalité terrestre. Les rachetés agitent des palmes de triomphe, comme lors de la fête des Tabernacles, geste repris au dimanche des Rameaux (cf. Matthieu 21, 9-11).

Les élus chantent le salut réalisé par le Dieu Roi de l’univers et par son Fils livré et relevé d’entre les morts. Ce sont alors 7 mots (4 + 3) qu’expriment les anges, les vieillards et les quatre vivants pour célébrer la divinité du Seigneur de tous les siècles : « louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force », le chiffre 4 de l’humanité plus le nombre 3 de la divinité.

« Ces gens habillés du blanc de la vie, qui sont-ils et d’où viennent-ils ? », demande l’un des vieillards assis auprès du Trône de l’Ancien des jours. « Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs habits dans le sang de l’Agneau », répond-il lui-même à sa propre question, car Jean de Patmos le renvoie à la connaissance céleste qu’il ne possède pas : « Monseigneur, c’est toi qui le sais », lui dit le rédacteur du livre.

Il s’agit donc, pour ceux qui ont traversé la mort au nom de l’Agneau, de servir le Seigneur dans son temple nuit et jour et de se laisser guider par l’Agneau devenu leur pasteur vers les sources de la vie (cf. Isaïe 40, 10). Le passage par le martyre, celui du témoignage ou du don de nos vies, nous associe donc au Ressuscité de Pâques, à l’Agneau égorgé et sauveur. C’est dans le sang qu’il nous faut laver nos vêtements baptismaux. C’est le paradoxe de la résurrection lumineuse que symbolise le blanc, traversant les ténèbres du sang du Golgotha. C’est ce que continuent de vivre les martyrs de la vérité, de la justice et de la foi, aujourd’hui encore, tous ceux qui livrent leur existence pour leurs frères.

Face à toi-même?

A l’occasion du centenaire de la proclamation de saint Bernard comme patron des alpinistes et des habitants de la montagne, la Congrégation du Grand-Saint-Bernard présente un spectacle jalonné de témoignages qui raconte la vie d’hommes et de femmes ayant une attache particulière avec la montagne.

«Plus nombreux à notre époque!»

Par Thierry Schelling | Photo : DR

A l’audience du mercredi 19 avril 2023, le pape François est revenu non pas sur la figure d’un ou d’une sainte en particulier, mais « vers la colonne des martyrs ». Ce ne sont pas « des héros » mais des « fruits mûrs et excellents de la vigne du Seigneur » ; et le Pape de rappeler que « ces femmes et ces hommes de tout âge, culture, nation sont plus nombreux à notre époque qu’aux premiers siècles ».

Pardonner

Une caractéristique des martyrs, relève le Pape, outre le fait qu’ils donnent leur vie jusqu’à l’effusion de leur sang, est qu’« ils pardonnent toujours à leurs bourreaux ». C’est mettre en pratique le cœur du Notre Père, en écho à la prière d’Etienne, premier des martyrs (cf. Actes 7, 60) : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à qui nous a offensés. » Et de renchérir : « Les martyrs prient pour leurs bourreaux. »

Yémen…

Pour illustrer ses propos, le Pape revient sur l’exemple des Sœurs Missionnaires de la Charité au Yémen – pays oublié par l’actualité depuis des années – où sont mortes, assassinées, des religieuses de Mère Teresa. Et pourtant, leurs successeurs y demeurent, s’occupant notamment des handicapés. Et de citer « Sœur Aletta, Sœur Zelia, Sœur Michael, Sœur Anselme, Sœur Marguerite, Sœur Reginette et Sœur Judith… ce sont les martyrs de notre temps. »

Il note qu’avec ces religieuses catholiques, des musulmans ont également été tués : « C’est émouvant de voir comment le témoignage du sang peut unir des personnes de religions différentes. »

Et de conclure : « On ne doit jamais tuer au nom de Dieu, car pour Lui nous sommes tous frères et sœurs. Mais ensemble, nous pouvons donner notre vie pour les autres. »

Des roses qui font triplement plaisir

Comme chaque année dans le secteur de Martigny, la vente des roses aura lieu après les messes des samedi 16 et dimche 17 mars 2024.

Je vais à Lourdes pour la 100e fois!

Chaque mois, L’Essentiel propose à un ou une représentant(e) d’un diocèse suisse de s’exprimer sur un sujet

de son choix. Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, est l’auteur de cette carte blanche.

Par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion

Photo : cath.ch/Bernard Hallet

Qui peut en dire autant ? Lourdes révélerait sa force et sa grâce au nombre de visites que lui font les pèlerins ? Qui ne s’est jamais surpris en train de calculer ses bonnes actions ? Le calcul est une discipline précieuse, certes, et dans de nombreuses activités humaines il s’agit de calculer de façon juste, avisée. Comme le montre l’Evangile qui invite celui qui veut construire une tour, de commencer par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout (Lc. 14, 28). Mais le pèlerinage ne fonctionne pas sur ce registre.

Il s’agit encore moins, comme dans le second exemple de ce même Evangile, de se positionner en conquérant qui calculerait ses forces d’affrontement pour partir à Lourdes au pas de charge ! C’est plutôt le dernier verset de cette péricope qui est la clé de compréhension du pèlerinage : Donc, celui parmi vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple (Lc 14, 33).

«Allez dire aux prêtres que l’on vienne ici en procession.»

Lourdes est un lieu de pèlerinage. Si, par défaut, on n’y allait pas en pèlerin, par grâce on pourrait en revenir tel ! Précisément, c’est une des grâces du pèlerinage que d’inviter au dépouillement, à la simplification.

Depuis 100 ans, l’Eglise de Suisse romande se rend en pèlerinage de printemps à Lourdes. 100 ans d’expérience qui ont mis notre Eglise en marche, selon des moyens de locomotion variés : à pied, à dos de cheval, à vélo, à moto, en voiture, en car, en train, en avion, peu importe. L’expérience du dépouillement est renouvelable.

Le pèlerin n’a pas à se demander s’il va arriver au bout du chemin, si ses compagnons de route, de table ou de chambre seront à son goût, si les célébrations seront belles et priantes. Sinon, c’est qu’il est en train de calculer. Il lui est proposé de renoncer à ses biens pour laisser la démarche creuser elle-même le sillon de la grâce dans un cœur tout disponible. Ce chemin-là, même repris pour la 100e fois, est toujours neuf s’il est vécu ensemble, dans la joie et la simplicité partagées.

Vers les hauteurs avec saint Bernard

Chaque année, une dizaine de Camps Voc’ sont proposés aux jeunes de Suisse romande. Pendant une semaine, de manière adaptée aux âges concernés, des temps de réflexion et de prière sont proposés en alternance avec des moments de détente, de sport ou de musique pour accompagner une réflexion sur le sens de la vie et l’appel à prendre place dans l’Eglise et dans le monde. Un thème annuel est choisi pour tous les camps. Il sera consacré cette année à la figure de saint Bernard.

Fresque de Severini, Basilique Notre-Dame, Lausanne

Par Amandine Beffa

Photo : Jean-Claude Gadmer

La fin des travaux de restauration de la basilique Notre-Dame de Lausanne, prévue pour fin 2024, est l’occasion de redécouvrir l’extraordinaire fresque de Severini qui s’y trouve. La surface de plus de 200 m2 et la voûte dorée à la feuille en font une œuvre unique en Suisse.

Comme souvent avec le Groupe Saint-Luc, l’œuvre est tout à la fois très traditionnelle et très moderne. Les codes de l’art byzantin sont traduits dans une langue cubiste et futuriste.

Aujourd’hui, nous sommes surpris par les églises entièrement décorées. Mais, ce sont nos édifices sobres qui déconcerteraient les hommes et les femmes de la période byzantine. En effet, il était impossible de laisser un mur vide. Toute paroi était nécessairement peinte ou recouverte d’une mosaïque.

Les codes sont proches de ceux de l’icône : le fond doré, les personnages hiératiques et peu expressifs. De manière très traditionnelle, la Vierge à l’Enfant est le point focal de l’abside.

La couleur de l’arrière-plan, symbole de la sainteté et de la lumière divine, fait le lien avec les scènes qui entourent la Mère de Dieu.

A notre gauche, l’ange désigne la colombe de l’Esprit Saint. Nous entendrions presque Marie, les mains ouvertes, déclarer : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. »

Au premier registre, elle est présente aux pieds de la croix. Contrairement aux codes byzantins, elle est très expressive jusque dans le mouvement des bras qui recouvrent le bas de son visage.

La scène du couronnement de la Vierge, située sur la droite, n’est pas biblique. Elle est toutefois très commune dans l’art sacré, tant en orient qu’en occident.

Le décor citadin de l’œuvre est une note de modernité. Au-dessus de la scène de l’Annonciation, nous reconnaissons la cathédrale de Lausanne. En symétrie, se trouve la basilique Saint-Pierre de Rome.

Dans cette œuvre, la Vierge Marie présente le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver. Est-ce que la présence d’un édifice protestant et de l’église catholique par excellence ne vient pas nous rappeler que le Salut est donné pour tous en Jésus-Christ ?

Carême: 40 jours pour mieux aimer

Cette année, le Carême commence le 14 février à la Saint-Valentin. C’est un signe que l’amour et la miséricorde de Dieu sont au cœur du Carême et que Pâques est l’apothéose de l’amour.

« Le don que Dieu m’a donné »

Elle prie beaucoup et récite son chapelet chaque matin. Paroissienne à Orsières, Amélie Métroz, 83 printemps, est aussi une karatéka accomplie ! Rencontre avec une ceinture noire 1er dan pleine d’enthousiasme.

Par Nicolas Maury | Photo : Pierre Pistoletti

« Ça ne t’embête pas si on se tutoie ? » Alors qu’Amélie Métroz effectue une démonstration de karaté, répondre par la négative constituerait une erreur stratégique. Dans son appartement d’Orsières, la tonique octogénaire enchaîne les mouvements. « Si tu me donnes un coup de poing, je me défends avec un geden baraï. Là, je chasse ton bras qui arrive : c’est un age uke. Il y a aussi le mae geri. Je lance le pied. Celui d’en face doit parer le coup avec la main. »

La Valaisanne fait reposer son équilibre sur deux piliers : l’art martial japonais et la prière. « Est-ce que je suis une bonne catholique ? Dieu seul le sait », sourit-elle. « Je crois à ce que mes parents m’ont enseigné. Ils étaient très croyants, même s’ils avaient trop de travail et qu’on ne pouvait pas toujours aller à la messe. Mais j’aimais bien le curé René Lonfat. Cela dit, je ne comprenais pas tout. » Son mariage a changé la donne. « J’ai vraiment appris à lire grâce à mon mari et j’ai dévoré les livres religieux. » Son engagement n’a dès lors cessé de croître. « En 1981, j’ai fait les vœux de la fraternité de Saint-François dont j’ai intégré le comité. J’ai aussi participé à l’Eveil à la Foi et au Renouveau. » Paroissienne assidue, son chapelet ne la quitte pas et elle ne manque que rarement la messe dominicale. « Quand le curé Joseph Voutaz ne me voit pas, il s’inquiète (rires). Le jeudi je vais aussi à celle du home. Aujourd’hui, je n’ai pas pu. Cela aurait été impoli de rater notre rendez-vous ! » Pendant près d’une année, Amélie s’est occupée de l’entretien de l’église d’Orsière. « Le nettoyage, un peu tout en fait… Mais ça faisait beaucoup. »

Sur la table située devant celle qui est ceinture noire 1er dan figurent plusieurs clichés, dont un avec plusieurs personnes en kimono. « Le karaté est une histoire de famille. Mes filles ont commencé avant moi et m’ont proposé de venir. C’était en 1981, j’avais 60 ans. Ça me relaxe. Mais je ne mélange pas les choses. Ce n’est pas ma vie spirituelle. » Et de saisir le recueil Prions en Eglise. « Là-dedans il y a tout: les psaumes, les évangiles, les épitres. Je le lis tous les jours. Mais surtout, je prie tous les jours pour tout. C’est le don que Dieu m’a donné. »

Amélie Métroz, née à Orsières le 15 décembre 1940. A quatre filles et neuf petits-enfants. Catholique fervente et instructrice de karaté.

Retrouvez l’ensemble des textes et des vidéos de la rubrique sur le site : https://presse.saint-augustin.ch/ecclesioscope/

Il faudra composer avec moins de messes!

A l’heure du « point pastoral » de la dernière assemblée paroissiale, en décembre dernier, c’est à l’abbé Bernard Alassani que revint la délicate tâche de faire une annonce qui va faire grincer, à savoir une diminution du nombre de messes qui doit être envisagée dans un proche avenir, du fait que seul deux prêtres sont aujourd’hui disponibles pour assurer les célébrations. Une mesure pénible mais inéluctable.

La cathédrale de Lausanne

Par Pierre Guillemin | Photos : DR

Une cathédrale n’est pas construite au hasard et celle de Lausanne n’y déroge pas.

Le lieu, l’orientation sont les premiers éléments à observer. Viennent ensuite des éléments architecturaux qui vont lui donner une signification, un message particulier autour desquels le visiteur, pèlerin, croyant sera amené à se questionner et s’émerveiller.

Etymologie

La construction se situe sur un promontoire qui se nommait « La Grande Roche » : Moïse fait jaillir l’eau d’une roche, la roche fait écho à cette pierre sur laquelle l’Eglise est bâtie. Mais Lausanne est un haut lieu de spiritualité depuis la plus haute Antiquité. Le nom antique de la ville est Lousonna. Or, le radical Lou est issu de Lug en Celte qui désigne un dieu aux multiples pouvoirs (dieu solaire, dieu-roi maitrisant tous les arts et les sciences) et dont la fête se situe au 1er août… Lug c’est aussi Lausa en latin, c’est-à-dire une pierre plate, un autel.

Alors, en associant Lug et Sonna (soleil), Lug Sonna est l’endroit où le dieu resplendit. Lausanne se trouve liée à tous les autres lieux où le dieu Lug est vénéré : Lugdunum (Lyon), Lugano, Lucerne, Lutry, Loudun, entre autres.

L’orientation de l’édifice est dans la lignée classique de celle des églises. L’entrée est tournée vers l’Ouest tandis que le chœur et l’autel sont placés à l’Est. Au moment où le jour se lève, le public trouve un autel resplendissant de lumière symbole de la Présence, de la Puissance et de l’Amour de Dieu. Toutefois, on observe un décalage entre l’axe du chœur et l’axe de la nef. Symbole ou erreur de conception lors de la construction ? En l’absence de documents clairs, on penchera vers une erreur de conception : les architectes et Compagnons « corrigent » l’alignement en plaçant à la base droite du chœur un escalier donnant accès aux galeries supérieures.

Quadrature du cercle

La grande question architecturale et symbolique pour la cathédrale de Lausanne est la quadrature du cercle. Mathématiquement, il est impossible d’obtenir un cercle ayant la même surface qu’un carré puisque Pi est un nombre irrationnel.

Ainsi, la rosace est une succession de carrés et de cercles qui cherchent à s’inscrire les uns dans les autres : les bâtisseurs s’interrogent (et le pèlerin avec eux) sur la logique de la construction de l’Univers et l’impossibilité de le représenter sous une forme géométrique résumant toutes les autres. Le mystère de Dieu est et reste donc entier, ce qui ne veut pas dire que l’on ne puisse pas s’en approcher par nos prières, nos actions, nos connaissances qui sont tous ces carrés et cercles que nous plaçons (comme sur la rosace) pour compléter cet ordre parfait de la Création.

« A côté, c’est aussi chez nous ! » ou… comment favoriser les rassemblements

Il y a peu de temps, je partageais la préoccupation du manque de prêtres à une de nos paroissiennes qui me répondit : « Y a qu’à demander des prêtres à Fribourg, ils en ont plein ! » Ce genre de réaction montre bien le manque d’informations au sujet de la réalité de notre Eglise. Effectivement, lors de la rencontre cantonale des agents pastoraux, prêtres et laïcs de notre canton du 14 novembre dernier, Mme Céline Ruffieux, représentante de l’évêque pour la partie francophone du canton de Fribourg, invitait les unités pastorales et les paroisses à diminuer le nombre de messes et à favoriser les rassemblements. Car, comme en France et dans de nombreux pays, la Suisse manque de prêtres, et notre diocèse ne fait pas exception !

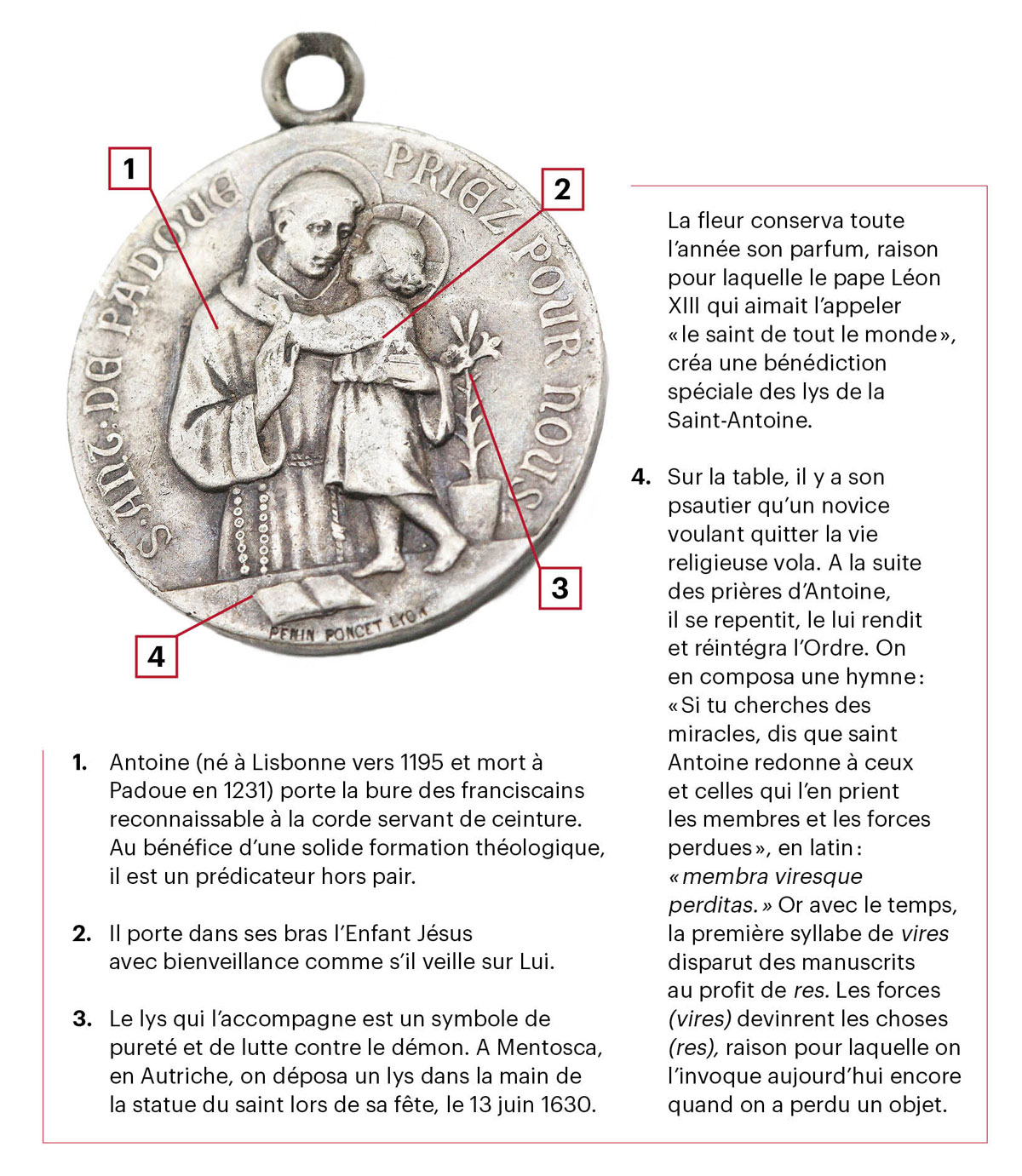

La médaille de saint Antoine

Regard ce mois-ci sur la médaille de saint Antoine de Padoue. Invoqué lorsqu’on perd un objet ou quand une cause semble perdue, ce « faiseur de miracles » est un bon guide dans la vie de tous les jours, raison pour laquelle on offre volontiers sa médaille lors d’un baptême.

Par Pascal Ortelli | Photo : DR

La Confrérie du Mont-Carmel s’ouvre aux non-Staviacois

Le temps fait son œuvre… Plus besoin d’être bourgeois d’Estavayer pour être agréé membre de la Confrérie

de Notre-Dame du Mont-Carmel. Après s’être ouverte aux femmes, cette institution staviacoise a intronisé pour la première fois en décembre dernier un membre… venu d’ailleurs ! En l’occurrence, de pas très loin… puisqu’il s’agit de l’organiste Philippe Marchello, titulaire de l’orgue de la collégiale depuis 30 ans, mais qui n’est pas bourgeois du chef-lieu et est domicilié à Frasses.

En librairie – février 2024

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Jésus – Approche historique

José Antonio Pagola

Un nouveau livre sur Jésus ! Est-ce bien utile ? Quel personnage l’auteur va-t-il nous donner à voir : un sage ? un prophète ? un réformateur social ? un religieux ? un « sauveur » ? le « Fils de Dieu » ? Les évangiles ne suffisent-ils pas à notre information et faut-il toujours de nouveaux livres ? Déjà les évangiles sont quatre, signe que oui, il est utile et sera toujours légitime d’écrire sur Jésus. Mais il y faut beaucoup de science et d’humilité. Ces deux qualités, l’auteur les possède et les met en œuvre ici en y joignant un rare sens pédagogique. L’auteur veut mettre à la portée de n’importe quel lecteur ce que la recherche contemporaine peut dire avec certitude sur Jésus, de sa naissance à sa mort.

Editions du Cerf

Décoder un tableau religieux – Nouveau Testament

Eliane et Régis Burnet

Comment différencier une Annonciation d’une Assomption ? Que signifie le bleu du manteau de la Vierge Marie ? Pourquoi les premiers chrétiens ont-ils représenté le Christ sous la figure d’un berger ? Nous sommes entourés de tableaux religieux, mais savons-nous encore les lire ? Des catacombes romaines et des tableaux de Fra Angelico ou de Bruegel, les scènes du Nouveau Testament les plus fréquentes de l’histoire de l’art sont ici décryptées avec grande pédagogie et remises dans leur contexte biblique. A partir d’éléments facilement reconnaissables – un ange à genoux, une corbeille de pain ou une barque de pêcheurs –, Eliane et Régis Burnet élaborent une grille d’identification des épisodes de l’Evangile et décodent pour nous les symboles du christianisme.

Editions du Cerf

Jésus par l’art

Eliane Gondinet-Wallstein

De l’Annonciation à la Pentecôte, retrouvez 21 épisodes du Nouveau Testament illustrés par une cinquantaine d’œuvres d’art du IIIe au XXe siècle. Pour chaque épisode, le commentaire d’une peinture ou d’une sculpture est accompagné du texte de l’Evangile et d’œuvres qui approfondissent le thème. A travers une iconographie variée et originale, c’est une invitation pour toute la famille à découvrir comment, depuis deux mille ans, les artistes expriment la foi chrétienne et le mystère du Christ.

Editions Mame

L’Evangile de Jésus-Christ en BD

Olivier Drion – Clotilde Gaborit

Suivez les pas de Jésus le Christ comme si vous y étiez, partagez le quotidien de ses disciples, revivez les miracles, les oppositions, écoutez les paraboles, les discours. Et si vous aviez pu voir ce que bien des yeux ont voulu voir, entendre ce que bien des oreilles ont voulu entendre ? Après quatre années de travail, Olivier Drion, illustrateur, nous propose ici une vision contemporaine de l’Evangile de Jésus Christ.

Certains témoins de ce récit sont des personnages fictifs, mais la bande dessinée suit fidèlement le récit des Evangiles.

Editions Artège

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch