Marie, Mère des pèlerins de la terre,

Tu guides nos pas,

Sur notre chemin de vie.

Toi la Mère attentive aux besoins de tes enfants,

Tu veilles sur nous, comme tu veillais sur ton Enfant

Eglise de Rueyres-les-Prés: une rénovation exemplaire

Si elle n’attire pas le regard de l’extérieur, l’église de Rueyres-les-Prés mérite à coup sûr que l’on franchisse sa porte d’entrée, car la rénovation complète qui a été effectuée ces derniers mois est jugée comme étant exemplaire. Et c’est vrai que désormais, cette église, à l’intérieur, est d’une beauté rare qui mérite une visite !

Mosaïque de saint Martin, Marguerite Naville, église Saint-Martin, Lutry

Par Amandine Beffa | Photo: Jean-Claude Gadmer

L’église est une des grandes créations du groupe Saint-Luc. Elle a été pensée comme une « œuvre d’art total ».

Dans le chœur se trouve une mosaïque de Marguerite Naville. A l’instar de la grande majorité des œuvres d’art qui lui sont dédiées, saint Martin est représenté partageant son manteau. C’est en effet l’épisode que nous retenons généralement de sa vie. Il a pourtant évangélisé une partie de la Gaule et fait partie des pères du monachisme occidental. Il est aussi réputé pour avoir réalisé de nombreux miracles, ramenant même à la vie un frère décédé.

Son père est tribun militaire (officier supérieur). Le prénom Martin signifie « voué à Mars », (le dieu romain de la guerre). Pourtant, sa vie amène l’Orient à l’appeler saint Martin le Miséricordieux.

Enfant, Martin fréquente des chrétiens de son âge et il se convertit à leurs côtés. Il ne choisit pas son métier, il semble que les fils d’officiers n’avaient pas d’autre choix que de suivre les traces de leur père. Il s’engage contre son gré à l’âge de 15 ans.

Un soir d’hiver, alors que Martin n’a que 18 ans, il rencontre un homme nu dans les rues d’Amiens. Ayant déjà partagé tout ce qu’il pouvait, il tranche la doublure de son manteau. Le vêtement appartenait à l’armée, mais l’officier pouvait, s’il le souhaitait, ajouter une doublure plus chaude à ses frais. C’est cette partie que Martin donne. Il donne ainsi ce qu’il a payé lui-même, ce qu’il a ajouté, tout ce qui vient de lui. C’est aussi une façon pour lui d’utiliser toute la liberté que ses obligations militaires lui offrent. Exercer par obéissance un métier contraire à sa foi ne l’empêche pas de vivre selon ses valeurs.

Martin est perçu comme saint aux yeux de ses contemporains. On dit que le manteau, appelé capella en latin (chapelle) a été conservé comme relique. Il était gardé dans un bâtiment construit à cet effet. Des hommes appelés chapelains étaient chargés de veiller dessus. C’est l’origine des mots que nous utilisons aujourd’hui.

Connectés? ça c’est fait!

Par le frère Pierre de Marolles op

Photo : DR

J’ai vécu la crise du Covid-19 alors que j’étais encore vicaire de la Mission catholique de langue française de Zurich. Comme partout ailleurs pendant quelques mois, tous rassemblements paroissiaux étaient interdits y compris les messes dominicales. Je me rappelle être allé voir mon curé en lui disant : « On fait quoi ? On ne peut quand même pas ne rien faire ! » Une solution s’est aussitôt imposée : internet. Proposer des vidéos sur Youtube, faire des réunions virtuelles sur Zoom, inviter à suivre une formation en ligne…

Le plus fascinant pour moi fut de voir à quel point nous étions en fait déjà prêts pour cela ! En 2019-2020 Internet était déjà un incontournable de nos vies paroissiales comme de nos vies tout court. J’avais moi-même déjà une chaîne Youtube. Il a suffi de l’utiliser pour poster chaque dimanche une homélie sous la forme d’une courte vidéo, diffusé sur la mailinglist de la paroisse elle aussi déjà fonctionnelle depuis plusieurs années. D’ailleurs il n’était pas nécessaire de filmer plus qu’une simple prédication car de nombreuses messes en direct étaient déjà accessibles sur le net.

Je me souviens avoir fait un message résumant les « ressources pour vivre sa foi en ligne » et avoir découvert à cette occasion combien de choses existaient déjà : les sites des dominicains (Retraite dans la ville, Théodom, Théobulle), le MOOC (Massive Online Open Cours) du collège des Bernadins pour les catéchistes, les cours de cath.ch, les podcast du Padreblog, etc.

D’ailleurs même une fois libéré de la pandémie et ayant déménagé en Belgique puis à Genève, pas mal de préparation au mariage ou au baptême et même d’accompagnement spirituel ont dû se poursuivre « en visio ». Pourtant j’y ai mis une limite : je ne commence jamais un accompagnement de cette manière, il faut se voir « en vrai » au moins pour une première rencontre. Ce n’est sans doute là que le début d’une réflexion critique que nous aurons tous à mener dans les années qui viennent sur cette « solution miracle » pour continuer d’évangéliser aux jours du tout numérique.

Vérène Marmy: presque 50 ans au service de la paroisse

L’engagement de Vérène Marmy au service de la paroisse commença en 1974 en participant au Conseil de paroisse de Bussy. Ensuite, elle a tenu plusieurs fonctions : conseillère, secrétaire et boursière, concierge de l’église, fleuriste, etc. Depuis 2007, elle fonctionne comme sacristine à Bussy.

Où sont les jeunes dans l’Eglise?

Des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Rencontre avec la Jurassienne Elisa Freléchoux.

Par Elisa Freléchoux

Photo : DR

Où sont les jeunes dans l’Eglise ?

C’est une question que l’on entend souvent et qu’on s’est peut-être même posée nous-mêmes.

Eh bien, cet été, les jeunes étaient à Lisbonne pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), qui sont un des plus grands rassemblements de jeunes au monde. C’était l’occasion, pendant une semaine, de découvrir une ville, de faire des rencontres et de vivre des moments spirituels inoubliables. Mais concrètement, qu’a-t-on fait aux JMJ ? Tout d’abord, les journées étaient composées de deux moments principaux, le rise up le matin et aller à Lisbonne l’après-midi (eh oui, car on ne loge pas tous dans la ville !).

Le rise up était un moment de catéchèse durant lequel on abordait des thèmes chers au pape François comme l’écologie intégrale ou l’amitié sociale. Après ces moments d’échange et de réflexion venait la messe. Durant l’après-midi, nous profitions du beau temps pour nous balader dans la ville, aller à la cité de la joie, mais surtout aller assister à des rassemblements dans le parc Edouardo VII comme la messe d’ouverture ou le Chemin de croix. C’était l’occasion de nous mêler à la foule, de rencontrer des jeunes de tous les continents et de vivre des moments riches en émotions.

Alors qu’est-ce que ça apporte de vivre tout ça ? Déjà, ça permet de voir que les jeunes sont encore très présents au sein de l’Eglise, de sentir qu’on fait partie d’une immense communauté et surtout, d’en être fiers ! De plus, cela vient enrichir la foi à travers les expériences, les rencontres et les discussions vécues.

Au bout du compte, surtout lors de la veillée finale, participer aux JMJ, c’est l’occasion de quitter son petit confort personnel pour passer un moment hors du temps, d’être témoin de la gentillesse et de la bienveillance des gens, même lorsqu’on ne les connaît pas et de participer à de nombreuses célébrations en présence du Pape et de 1,5 million d’autres jeunes.

Alors finalement, pour reprendre les thèmes de ces JMJ, levons-nous et n’ayons pas peur !

Université de la solidarité et de la diaconie 2023

Par Nicolas Blanc, Centre Catholique Romand de Formations en Église et Pascal Tornay, Service diocésain de Diaconie

Chères amies, Chers amis,

C’est dans des groupes de partage réunissant notamment des personnes vivant dans la précarité que le thème de la prochaine Université de la solidarité et de la diaconie a été forgé. Cela nous tenait à cœur de partir de la réflexion des plus pauvres d’entre nous pour envisager une thématique qui puisse transformer nos regards et nos actions.

Après avoir dû reporter la tenue de cet évènement, nous sommes aujourd’hui à pied d’œuvre. Nous vous convions à y participer et espérons de tout cœur vous y rencontrer pour vivre un temps de fraternité et de convivialité. Cette 2e édition aura lieu dans les locaux de la Haute Ecole de travail social (HETSL) et dans ceux de la paroisse Saint-Etienne, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023 à Lausanne.

L’Université de la solidarité et de la diaconie est un événement qui rassemblera des personnes venues de toute la Suisse romande. Nous souhaitons nous réunir à l’écoute de la Parole de Dieu et de ce qu’elle suscite au cœur de chacune et de chacun. Les personnes en situation de précarité, les agents pastoraux, les séminaristes et les agents pastoraux laïcs en formation, les paroissiens et les bénévoles sont ainsi invités à entrer en dialogue, à écouter les témoignages des uns et des autres et à ouvrir ensemble les pistes d’une communion au-delà des maux et des mots.

Nous vous invitons à noter dès maintenant ce week-end dans vos agendas pastoraux.

Un papillon avec des informations détaillées ainsi qu’un site internet sont à votre disposition (https://unisolidarite.org). Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention que vous porterez à cet évènement.

Avec nos meilleures salutations.

Hommage à Djemal Charni

Djemal Charni a rejoint Notre Dame de Grâce. Cet habitant ayant choisi Cheyres pour son lac, sa nature, sources d’inspiration pour lui, le sculpteur sur pierre ou sur bois.

Intelligence artificielle

Par Pierre Guillemin | Photo : DR

L’intelligence artificielle suscite de nombreux débats et interrogations, qui illustrent la crainte naturelle que la machine dépasse l’homme. Les capacités de traitement des données par la machine sont bien supérieures à celles d’un humain, ce qui permet la mise en œuvre de véhicules sans conducteur, de systèmes d’analyse de données médicales qui, par exemple, repèrent les cancers mieux que les médecins, de robots qui aident les humains dans leurs tâches physiquement « pénibles ».

Cette intelligence artificielle (IA) a engendré des robots capables de donner des bénédictions. Le robot BlessU-2 de l’Eglise protestante allemande est capable de parler sept langues en alternant voix de femme et voix d’homme et de donner quatre types de bénédiction : traditionnelle, amicale, d’encouragement et de renouveau. La machine serait-elle une solution à la diminution du nombre de prêtres et de pasteurs ? Nous ne le pensons pas : l’exemple BlessU-2 est techniquement intéressant, mais nous questionne sur la dimension spirituelle et éthique de la machine qui est un formidable outil pour démultiplier notre force physique, intellectuelle et spirituelle, mais pas un remplacement de l’Amour de Dieu.

C’est pourquoi l’Eglise n’est pas absente de ces débats et interrogations, loin de là : en février 2020 et sur l’impulsion du pape François, plusieurs institutions publiques et entreprises (IBM, Microsoft, la FAO, le gouvernement italien entre autres) ont signé l’Appel de Rome pour une IA éthique. Depuis avril 2021, le Vatican est doté de la Fondation RenAIssance, une ONG dont la mission est d’encourager à une réflexion éthique de l’IA. Le prêtre et moine franciscain Paolo Benanti, docteur en théologie morale et conseiller du Pape en matière de haute technologie et en particulier d’intelligence artificielle, a pris la direction scientifique de cette ONG.

Paolo Benanti nous invite à la réflexion, car si les technologies évoluent, il n’y a donc pas de solution définitive, mais comme il le déclare : « Poser sur ces technologies un regard éthique est un devoir ! » Mais l’éthique de l’IA n’est pas une question nouvelle : l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov l’avait déjà théorisée en introduisant les trois lois de la robotique que l’on peut étendre à tout système « intelligent » :

• Première Loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. » ;

• Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la Première Loi. » ;

• Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la Première ou la Deuxième Loi. »

Paolo Benanti nous interpelle : « Nous venons après la génération de ceux qui face au carbone, n’ont pas pensé durabilité. Voulons-nous être la génération qui n’aura pas même interrogé sérieusement la technologie ? »

Le Google des saints

Le lexique œcuménique des saints (Ökumenische Heiligenlexikon) fête son 25e anniversaire. Depuis le début de sa présence sur Internet, en septembre 1998, ce « moteur de recherche des saints » est devenu un incontournable en la matière.

Par Myriam Bettens

Photos : Katholischer Gemeindeverband in Bremen

Presque aussi vieux que Google, le Dictionnaire œcuménique des saints (Ökumenische Heiligenlexikon) a été lancé seulement dix jours après le moteur de recherche de la Silicon Valley, à l’initiative du pasteur protestant Joachim Schäfer de Stuttgart. Les publications sur les saints se recopiant souvent les unes les autres, les informations erronées les concernant continuent donc de se propager. Le pasteur a entrepris des voyages sur les traces des saints jusqu’au Cap Nord, en Turquie ou encore en Afrique du Nord pour confirmer – ou infirmer – les informations connues à ce jour sur les saints. Rien qu’en Italie, Schäfer a visité plus de 3300 sites pour en vérifier la véracité.

Le pasteur, encore aujourd’hui actif pour enrichir les connaissances sur les saints, est aidé par ses lecteurs en apportant des corrections, des conseils, voire même de nouvelles contributions. Le Dictionnaire œcuménique des saints est une initiative privée, indépendante de toute Eglise et de ses enseignements ou dogmes. Il vise à promouvoir le dialogue interreligieux et à favoriser la compréhension des différentes traditions et permet ainsi aux croyants des différentes églises d’en savoir plus sur la vie et la vénération des saints, y compris dans d’autres églises.

Ce lexique œcuménique offre des informations complètes sur les saints, les bienheureux et les vénérés des différentes confessions chrétiennes, aussi bien de l’Eglise catholiques et orthodoxes que ceux des Eglises d’Orient – arménienne, copte, éthiopienne orthodoxe et assyrienne – sans oublier les personnalités vénérées dans les églises protestantes et anglicanes. De cette manière, il propose un aperçu de la tradition chrétienne dans son entier. Il est à noter que ce lexique ne se cantonne pas aux saints d’une période particulière, mais à tous ceux de l’histoire de l’Eglise, aux personnes de l’Ancien Testament, ainsi qu’aux personnalités contemporaines vénérées comme saints ou bienheureux. Des informations biographiques détaillées sur les saints, leur vie, leurs actions, leur importance pour la tradition respective sont complétées par des informations sur les rituels, les coutumes et les célébrations liés à leur vénération.

Aujourd’hui, ce Dictionnaire œcuménique comprend plus de 10’000 entrées biographiques de saints, de bienheureux et de vénérés de toutes les confessions chrétiennes et plus de 17’000 photos. A cela s’ajoutent des articles expliquant les termes importants de la théologie et de l’Eglise dans le glossaire et un autre est dédié à la compréhension des différents ordres religieux. Outre cela, le site internet propose un outil unique en son genre : des listes de lieux et des cartes géographiques permettant de trouver des saints en fonction d’un lieu précis dans le monde. Les lecteurs peuvent ainsi savoir quel saint a vécu ou exercé son ministère sur leur lieu d’origine, voire même de villégiature !

Pour les plus curieux, il est également possible de consulter des répertoires dédiés : consacré aux maladies et expériences de la vie, de manière à trouver quel saint invoquer dans différentes situations du quotidien ; un inventaire des attributs se rattachant à tel ou tel saint et permettant de les identifier plus facilement ; les saints patrons des différentes professions, groupes de personnes, animaux et même des choses. Dans ce dernier lexique, vous apprendrez, par exemple, que sainte Corona est la patronne de la loterie, on l’invoque pour avoir de la chance au jeu. Par ailleurs, celle-ci aurait aussi un rôle protecteur en cas d’épidémie… Par contre, cette sainte ne vous donnera pas le don de parler plusieurs langues et encore moins celle de Gœthe. Le Google des saints n’étant, à l’heure actuelle, qu’en allemand, il ne vous reste plus qu’à trouver un bon traducteur en lançant une recherche sur son concurrent laïc.

A consulter sur : heiligenlexikon.de

La Bible au quotidien: la Toussaint

La période de la Toussaint est associée à la commémoration des défunts. Bien que cette fête puisse évoquer des souvenirs douloureux, elle peut jouer un rôle important dans le processus de deuil en nous rappelant l’importance de la vie et donner un sens à la perte. En nous offrant un moment de recueillement et de réflexion, elle nous donne l’occasion de rendre hommage à nos disparus en visitant leur sépulture ou en allumant une bougie à leur mémoire.

Des ténèbres à la «Luce»

Foudroyée par un cancer des os à l’âge de 18 ans, Chiara Luce Badano est restée habitée d’une joie saisissante malgré la souffrance. Un témoignage de résilience au cœur de la crise.

Par Myriam Bettens | Photo : Focolari

« Souvent l’homme ne vit pas sa vie, parce qu’il est plongé dans un temps qui n’existe pas : celui du souvenir ou celui du regret. L’homme pourrait donner un sens à toute chose en sortant de son égoïsme et en valorisant chacune de ses actions accomplies en faveur des autres », écrivait Chiara Luce dans une de ses dernières rédactions scolaires.

La jeune fille est née en octobre 1971 dans un petit bourg près de Gênes, alors que ses parents ne s’attendaient plus à avoir un enfant. Ils considèrent sa naissance comme un signe du ciel. A 9 ans, elle participe pour la première fois à une rencontre d’enfants organisée par les Focolari, dont sa famille est membre. Elle découvre comment l’amour de Dieu peut déborder sur ceux qui font de Lui leur idéal de vie et décide de vivre pleinement cet Evangile qui la fascine. L’été 1988 touche à sa fin, la rentrée approche. Chiara est en train de jouer au tennis lorsqu’elle ressent une vive douleur à l’épaule. Le verdict tombe : ostéosarcome avec métastases. Une tumeur agressive et douloureuse.

Un interminable marathon d’examens, d’attentes, d’améliorations, de rechutes et d’hospitalisations s’engage pour la jeune fille de 17 ans. Elle y voit une occasion constante pour vivre l’instant présent en restant continuellement présente par téléphone, message, petits cadeaux auprès de ses amis. Chiara Luce vit les derniers mois de sa vie clouée au lit et partiellement paralysée. Bien que percluse de douleurs, elle demeure tournée vers les autres et sa joie est contagieuse. Elle meurt en octobre 1990, mais son rayonnement est immédiat, tant et si bien qu’à peine 10 ans après sa mort, son procès de béatification est engagé et conclu en 2010 à Rome par une célébration réunissant plus de 25’000 personnes.

Diaconie

Connaissez-vous EPISOL, 3ChêneAccueil ou encore SORA ? Ces acronymes cachent le cœur d’activités de paroissien.ne.s et bénévoles œcuméniquement liés à faire le bien auprès des réfugiés et ce, sans bruit. Rencontrons la seconde de ces initiatives, EPISOL.

Par Alain Dupraz | Photo : DR

EPISOL, pour Epicerie Solidaire. Dix ans d’activités sur Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries et Thônex. Les locaux sont au Centre Protestant de Chêne-Bourg. Au départ, une famille protestante de notre quartier a été sensibilisée par les difficultés financières de quelques foyers autour de chez eux. Un appel au secours est lancé lors des cultes, et, sensibilisés, des paroissiens se mobilisent pour leur venir en aide. Mais les besoins prennent de l’ampleur et rapidement, les paroissiens catholiques se joignent aux Protestants pour fonder une association œcuménique nommée EPISOL. Son comité est à parité quant à l’appartenance confessionnelle.

Tous les lundis, une équipe de dix personnes, dont trois requérants d’asile, réceptionne et prépare des cornets pour une septantaine de familles et personnes seules. Elles viennent chercher leurs dotations l’après-midi, accueillies par quatre bénévoles à leur écoute. Ces familles nous sont envoyées par l’Hospice Général. Et rappelons que c’est l’Association Partage qui nous livre l’essentiel de la marchandise ; grâce à la générosité de nos trois communes, nous complétons les dons par divers achats de denrées fraîches (produits laitiers, lessive, etc.) auprès des commerces locaux. Relevons que cette belle activité œcuménique se déroule dans la fraternité et la bonne humeur ! Plus d’info auprès de la paroisse protestante de Chêne-Bourg.

La journée des servants de messe

Le 9 septembre dernier, le pôle extrascolaire de l’Eglise du canton de Fribourg a organisé une journée pour tous les servants du canton de Fribourg sur les terres de notre sainte Marguerite Bays à Siviriez.

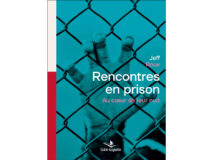

En librairie – octobre 2023

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Rencontres en prison

Jeff Roux

« Au cœur de mes rencontres avec les personnes détenues, j’ai été témoin de leurs cris, de leurs luttes profondes, de leurs parcours sinueux à la recherche de leur dignité, jusqu’à pouvoir à nouveau se regarder dans un miroir. » L’auteur nous invite à plonger dans la rudesse de la vie en prison, à l’écoute de femmes et d’hommes qui ont osé aller jusqu’au bout d’eux-mêmes pour redécouvrir la valeur de leur vie et de chaque visage humain. Il s’en dégage une quête de dignité et de paix qui ne manque pas d’interroger nos propres enfermements ainsi que la qualité de notre vivre ensemble.

Editions Saint-Augustin

Acheter pour 24.00 CHF

(https://saint-augustin.ch/rencontres-en-prison-jeff-roux/)

Petit caïd deviendra saint

Jean-Marie Petitclerc

Michel Magon (1845-1857), jeune garçon de la banlieue de Turin, mène une vie familiale difficile et précaire, comme beaucoup d’adolescents de son âge. Sa mère vit seule après le décès de son père. Avec ses camarades de rue, Michel se révèle être un caïd précoce, capable d’organiser bons et mauvais coups, au risque d’attirer l’attention des juges et policiers. Son avenir se dessine loin de l’école, au rythme de ses petits délits… jusqu’à ce soir pas comme les autres, où il fait une rencontre qui va changer sa vie. Et si la sainteté était promise aussi au petit caïd ? Le père Jean-Marie Petitclerc est salésien de Don Bosco, prêtre et éducateur de terrain. La vie de Michel Magon, proche de saint Jean Bosco, lui a inspiré ce roman à destination des adolescents.

Editions Salvator

Eduquer la conscience dès l’enfance

Gabrielle Vialla

Dans tout casse-tête, une fois qu’on a la solution, c’est très facile. En amont, c’est une autre affaire. Il en va de même pour la question de la conscience. A l’âge adulte, nous nous sommes tous interrogés : « Que dois-je à ma famille, à l’Eglise, à l’avis personnel ou simplement à la force de conviction de tel pasteur, de telle personne ? Qu’est-ce que je désire à mon tour transmettre ou ne pas reproduire ? » S’appuyant sur une riche tradition, illustrée par de nombreux exemples, Gabrielle Vialla nous permet de comprendre l’œuvre de la conscience au quotidien et l’action que Dieu accomplit aux différents âges de la vie. Et si la conscience, le premier de tous les vicaires du Christ selon les mots du cardinal Newman, devenait notre meilleure alliée éducative ?

Editions Artège

Cahier d’activités pour découvrir Jésus

Aude de Vautibault, Charlotte Walckeaner

Quatorze épisodes de la vie de Jésus illustrés par une double page de BD et une double page de jeux variés. Un cahier d’activités varié et très complet pour suivre la vie de Jésus : planches de BD, quiz pour vérifier ses connaissances, rébus, mots cachés, messages codés. Un outil inédit et précieux pour découvrir, seul, en famille ou en groupe, les grands moments de la vie du Seigneur.

Editions Mame

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

Ça bouge… dans «L’Essentiel» comme dans nos Paroisses !

Comme vous l’avez sans doute constaté depuis le numéro de septembre de L’Essentiel, les trois dernières pages de votre magazine ont été réagencées dans un souci de synthétiser et de présenter d’une manière plus « fluide » les différentes informations sur la vie de nos paroisses.

Bénédiction des sacs des écoliers à la rentrée

A l’initiative du diocèse valaisan, le diocèse de LGF a proposé une bénédiction des sacs d’école pour la rentrée dans l’année scolaire. L’équipe pastorale a trouvé bon de soumettre cette invitation à tous les écoliers et étudiants de la paroisse Saint-Laurent.

Une foi, des expériences

« Cher François, pourrais-tu écrire le prochain édito sur le thème « caté connecté » ? » me demande Pascal Tornay. Pour moi qui suis déconnecté non seulement de la KT ou du caté, mais encore des paroisses et de l’organisation de la pastorale, cela me semble être un exercice de haute voltige… sans wifi !

Fête paroissiale à Monthey

Samedi 2 septembre, 11h35, heure du clocher. La rue de l’Eglise bat son plein : certains flânent autour de divers stands, d’autres discutent avec un verre de blanc. Gentiment, la file se forme au stand repas, les membres du CoGest sont fins prêts derrière leur four, Mario Ferreira grille ses saucisses. Les tablées se remplissent à l’ombre du grand parasol. Dans la cour, les enfants jouent. L’ambiance est conviviale, ça sent la raclette et la bonne humeur ! Bienvenue à la fête paroissiale de Monthey.

Une nouvelle bénédiction pour la croix de la mission à Font

Jeune centenaire, la croix de la mission 1923 sise au chemin des Cibles à Font, a été bénie une nouvelle fois le samedi 2 septembre dernier.