S’il il fut un temps où la tendance en architecture était de faire « table rase du passé » pour construire à neuf, les temps ont maintenant changé. L’on aime parler aujourd’hui de restauration, de préservation du patrimoine bâti.

Patrimoine et richesse collective

Des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Rencontre avec la Valaisanne Laetitia Vergère.

Par Laetitia Vergère

Photo: DR

Le patrimoine, dans sa diversité, est une source de richesse collective et d’héritage. Il constitue un facteur de rapprochement, de tolérance, de liberté et de respect. Sa destruction représenterait une menace, c’est pourquoi il est primordial de le protéger et de le garder précieusement afin d’éviter qu’il disparaisse de la conscience générale.

Ainsi, restaurer une église ou un autre bâtiment religieux est nécessaire sur plusieurs points. Tout d’abord, cela permet de garder les fondamentaux : les murs, les vitraux, l’autel, etc. Aussi, il incite à garder une certaine cohérence architecturale et permet aux fidèles et aux visiteurs de reconnaître aisément de quelle confession fait partie l’édifice. Et finalement, la restauration peut permettre de donner « un coup de neuf », en remettant le bâtiment au goût du jour, adapté à l’époque de restauration.

Mais la restauration est-elle uniquement physique, se rapportant à l’édifice, ou bien pourrait-on aller plus loin ? L’église (la bâtisse) et l’Eglise (la communauté) n’ont-elles pas les mêmes besoins ?

Le mot Eglise – du grec ekklêsia, qui signifie « assemblée » et provient du verbe ekkaleô (« je convoque ») – désigne à la fois la communauté religieuse fondée par Jésus-Christ, le christianisme et l’institution religieuse qui a été mise en place autour de cette foi commune. Comme nous le rappelle l’Evangile selon saint Matthieu (Mt 9, 13) Jésus « n’est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Peut-être qu’une restauration de la pensée et du jugement serait nécessaire, en grattant les dorures et les parures de l’Eglise actuelle, afin de retrouver ceux que Jésus est venu appeler : tout le monde, quel qu’il soit, afin que chacun se sente accueilli et accepté, dans l’Amour du Christ et de la Communauté ?

Les servants de messe en sortie à Lausanne

Le lundi de Pentecôte (le 29 mai), nous sommes allés à la

cathédrale de Lausanne avec les servants de messe de Monthey et Choëx. Cet édifice religieux qui était d’abord rattaché à l’évêché fut voué au culte protestant dès 1536. Cette sortie était organisée par « Les Anciennes » pour remercier le groupe des servants qui ont fidèlement servi aux messes durant cette année. Par chance, le soleil nous a accompagnés tout au long de notre journée, lui donnant des airs de vacances.

Des couleurs et des sens

Par Pierre Guillemin | Photo : Pixabay

Les couleurs suscitent en nous des émotions. D’un point de vue statistique, le bleu, par exemple, est aimé par 57 % des hommes, mais seulement par 35 % des femmes. 23 % des femmes aiment le violet mais 0 % des hommes.

Dans l’Antiquité, la couleur bleue était le symbole du deuil, du malheur et du désarroi, mais ces croyances se sont inversées après l’an mille. Chez les Romains, cette couleur était associée aux barbares : avoir les yeux bleus était dévalorisant et personne ne portait de vêtements de ce coloris avant le IIIe siècle. Les XIIe et XIIIe siècles marquent une « révolution du bleu » du fait de la théologie. Dieu est un dieu de lumière et celle-ci se manifeste de deux façons : la lumière divine (lux) et la lumière terrestre (lumen). Pour les différencier, il fallait trouver une technique dans les images : le ciel au sens de la couche atmosphérique devient bleu, alors que l’or est utilisé pour représenter la lumière divine et le Ciel au sens du paradis céleste. Le bleu est devenu le symbole de la pureté, de la spiritualité en désignant des valeurs positives comme la force, le sacré, l’inaccessible (le Ciel).

A Rome, le rouge est associé au pouvoir. C’est la couleur des généraux, des patriciens et plus tard des empereurs. Son usage est d’ailleurs réglementé et interdit à ceux qui ne font pas partie de ces catégories. Le Code Justinien (VIe siècle ap. J.-C.) condamne à mort ceux qui achetaient ou vendaient le tissu de couleur Porpora à mauvais escient.

Dans la culture chrétienne, la royauté spirituelle de la Vierge revêt des insignes de la royauté temporelle, dont le rouge. Ceci indique, aussi bien pour la Vierge que pour le Christ, leur nature humaine, alors que pour tous deux, le bleu est indice de divinité. Lorsque l’habit de Marie est une robe rouge, recouverte d’un manteau bleu, le rouge signifie son lien avec le monde terrestre tandis que le bleu (plus ou moins foncé) est la couleur spirituelle, par analogie avec le Ciel, mais aussi parce que le bleu est la couleur la plus coûteuse pour les artistes du Moyen-Age, car elle provient du lapis-lazuli broyé.

Synesthésie

Mais les couleurs peuvent aussi être associées aux sons, aux goûts. C’est ce qu’on appelle la synesthésie. Environ 4 à 6 % de la population avec une proportion significative de « créatifs » possède cette capacité d’association entre les couleurs et les émotions. Pensons à Arthur Rimbaud et son poème « voyelles » (1871), Van Gogh (La nuit étoilée, 1889), Charles Blanc-Gatti (Suite bergamasque de Debussy, 1930), Kandinsky (composition VIII, 1923).

Et nous, ne sommes-nous pas émus devant la beauté des couleurs d’un vitrail d’une église ou d’une cathédrale ? Nos prières n’en sont-elles pas plus éclairées ?

Du cœur à la partition

Bien connu sur le coteau de Choëx où il a grandi, Guillaume Délèze anime régulièrement des messes à l’orgue ou au piano. Parmi ses projets musicaux variés, ce musicien « touche-à-tout » a récemment composé deux ordinaires pour la messe. Guillaume nous partage son expérience et sa passion pour la musique.

Pour le meilleur et pour le pire

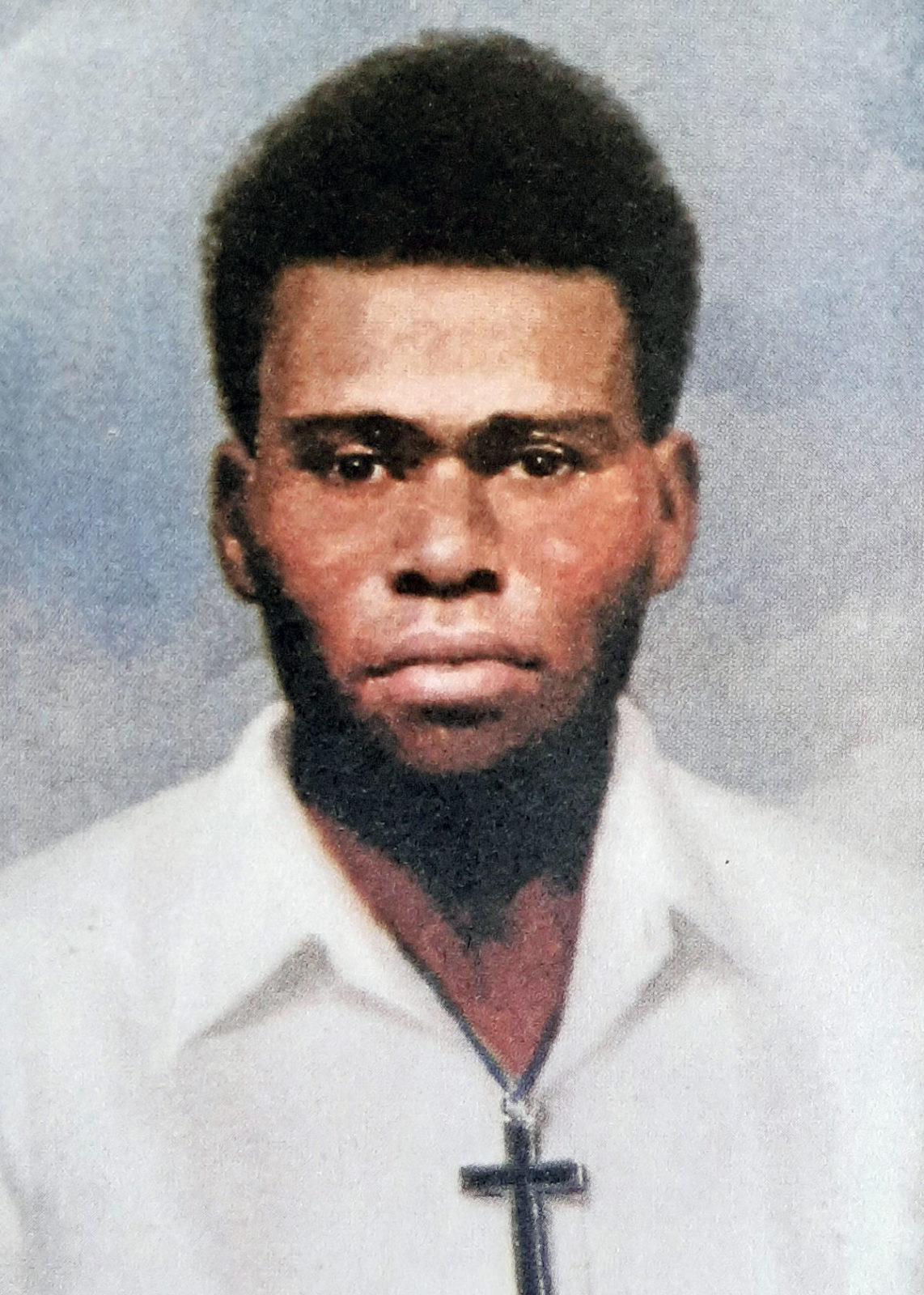

Beaucoup ont parié qu’il deviendrait prêtre. Au lieu de cela, Peter To Rot a non seulement fondé une famille, mais aussi engagé sa propre vie pour défendre le mariage. Méconnu en Europe, il est vénéré par les catholiques d’Océanie.

Par Myriam Bettens | Photo: DR

C’est en 1912, que la ville de Rakunai, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a vu naître celui que beaucoup considéraient comme un leader né. A 21 ans à peine, Peter To Rot était déjà un catéchiste accompli et servait de bras droit au prêtre missionnaire de la paroisse locale. Ce dernier, croyant déceler en son collaborateur les germes d’une vocation sacerdotale, envisage de l’envoyer en Europe pour qu’il y fasse des études. Peter s’est donc préparé à ce ministère, confirmant tout ce que le missionnaire avait vu en lui : une étonnante capacité à enseigner, une connaissance approfondie de la Bible, une facilité à entrer en relation avec tout le monde et une forte influence sur les autres, en particulier sur les jeunes. Contre toute attente, le jeune homme se marie en 1936, mais poursuit néanmoins sa vocation de catéchiste laïc.

En 1942, les forces impériales japonaises envahissent toute la région et s’attaquent à ce qu’ils estiment être la « religion apportée par les Occidentaux ». Les missionnaires européens sont capturés et internés dans des camps de concentration et les lieux de culte détruits. Peter poursuit malgré tout sa tâche et prend en charge la communauté privée de curé. Il baptise, visite les malades, assiste aux mariages : son statut de laïc autochtone lui offre alors une relative sécurité. Or, les Japonais le surveillent de près, bien conscients qu’il constitue le seul point de référence pour les catholiques de la région. Mais les choses tournent court pour Peter lorsqu’il prend clairement position contre la décision des autorités japonaises d’introduire la polygamie dans son pays. A Noël 1944, les autorités japonaises l’arrêtent et l’emprisonnent dans un camp de concentration. Ils veulent rapidement se débarrasser de lui et la nuit du 7 juillet 1945, trois fonctionnaires assassinent en secret Peter To Rot par injection létale. Il est béatifié par le pape Jean-Paul II le 17 janvier 1995 lors de sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La chapelle du Closillon: dernière messe paroissiale

Une page d’histoire se tourne plus précipitamment qu’envisagé. La dernière messe paroissiale a été célébrée le samedi 17 juin à la chapelle du Closillon. Et pour cause, la vétusté du bâtiment exige une mise en conformité de tout le système électrique. Explication avec

Bernard Premand, président du Conseil de Gestion.

En librairie – juillet-août 2023

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

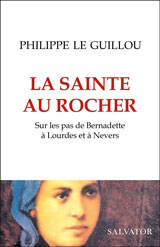

La sainte au rocher

Philippe le Guillou

Dans cette nouvelle pérégrination religieuse et littéraire, Philippe Le Guillou revisite les lieux qui ont marqué la vie de Bernadette Soubirous : le « cachot » de Lourdes, où elle vécut avec sa famille ; le petit village de Bartrès, où elle gardait les moutons ; la Grotte de Massabielle, où « la belle Dame » lui est apparue ; sans oublier le couvent Saint Gildard de Nevers, où elle servit, avec humilité, les pauvres et les malades.

Ce texte, sensible et poétique, fait revivre Bernadette. Il retrace sa vie et dit surtout sa foi profonde, les épreuves qu’elle a traversées et le caractère exceptionnel de sa destinée.

Editions Salvator

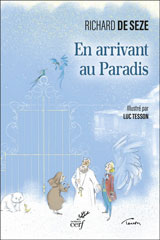

En arrivant au Paradis

Richard de Seze

Une religieuse de la Drôme et un intellectuel parisien agnostique meurent. L’une arrive au Paradis, l’autre au Purgatoire. Devant eux, se dévoile la grande bureaucratie céleste : la réception des prières et leur traitement, la fabrique des saints et le repos des anges gardiens, les archives des fautes à réparer. Richard de Seze fait naître ici un merveilleux chrétien empreint d’humour et proche de nous sans jamais faire abstraction des vraies questions. Un conte plein de tendresse qui rend l’au-delà familier.

Editions du Cerf

Moi, Jean de la Croix

David Clair

Jean de la Croix est un immense poète, un réformateur de l’Ordre du Carmel et un mystique, promoteur d’une vision exigeante, mais tendre de l’être humain. C’est par le biais de la fiction que David Clair nous fait entrer avec subtilité et sensibilité dans la psychologie de cet être fascinant. S’affranchissant des cadres habituels, ce livre introduit le lecteur à une compréhension profonde d’un homme hors du commun, dont le message invite à se recentrer sur l’essentiel, à suivre son cœur et à renouer avec la subjectivité et la sensibilité. Un roman passionnant.

Editions du Cerf

Foucauld – Une tentation dans le désert

Jamar Dufaux

Charles de Foucauld fut, tour à tour, un riche héritier noceur, un officier débonnaire, un explorateur audacieux, un converti radical, un ermite au désert, un traducteur émérite, puis, l’ami des juifs et des musulmans, le frère universel. Cette BD se polarise sur les derniers jours de ce saint canonisé en 2022. Comme s’il pressentait sa fin proche, Charles tente de transmettre sa raison de vivre aussi bien à ses amis qu’à ses ennemis, en témoignant de l’amour de Dieu et de cette mystérieuse fraternité qui le lie à tous les hommes.

Editions Dargaud

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

Que devient la Maison Cana?

L’on se souvient que la Maison Cana, près de Muraz, a accueilli tout d’abord une communauté de sœurs sous la direction du Père Bernard Müller et d’Anne-Marie. Puis elle a hébergé des ex-sœurs de la Communauté Saint-Jean. Aujourd’hui la maison Cana connaît de profonds changements, sous la coordination de Joëlle Carron, laïque consacrée, mandatée par notre évêque dans le domaine de la Diaconie et de la Solidarité et secondée dans sa tâche par le Conseil de Fondation de la Maison Cana.

Balades sur les sentiers paroissiaux

Voici venu le temps des vacances ! Le temps de ralentir, de souffler. De prendre du plaisir à marcher. Certains partiront loin. Au sud ou sur les sommets. D’autres resteront dans notre région. Ou alterneront les deux.

«Tentez la découverte»

La retraite spirituelle CPCR de Chabeuil 2023 « Comment renforcer sa foi ». Entretien rapporté par Patrick Riat, devenu un habitué des retraites données par les CPCR, un ami de la communauté CPCR de Chabeuil, et par ailleurs secrétaire du Conseil de Gestion de la paroisse de Muraz.

Collégiale: les peintures de Cocchi restaurées

Les échafaudages ont disparu juste à temps pour installer le reposoir de la Fête-Dieu : le porche de l’entrée de la porte Saint-Jean-Baptiste de la collégiale a retrouvé son aspect normal.

Patronale du 15 août à Vionnaz: quelle joie d’organiser cette fête!

Située au pied de Torgon, notre église surplombe le village de Vionnaz et fait partie du diocèse de Sion.

«Mieux athée que mauvais catholique!»

Par Thierry Schelling | Photo: vatican.news

« Mieux athée que mauvais catholique !» Ça, c’est dit ! Et de la part du Pape, qui plus est ! Si ses détracteurs se tapent le front de désespoir, les lecteurs attentifs de l’Evangile reconnaîtront la raison d’une telle affirmation.

Hypocrisie

En effet, François expliquait lors de son homélie du matin (février 2017) qu’on entendait souvent dire : « Je suis très catholique, je vais toujours à la messe, j’appartiens à telle ou telle association… mais sa vie n’est pas chrétienne : les employés sont sous-payés, on ment et vole les gens, on recycle l’argent sale… » bref, tant d’occasions pour trahir ses bonnes intentions. « Le scandale, reprend le Pape, c’est dire une chose et en faire une autre… tellement de catholiques sont ainsi ! »

Et donc, l’athée est peut-être plus cohérent que le catholique hypocrite ! Car celui-ci scandalise tout un chacun, qui le fait préférer se dire athée plutôt que catholique. CQFD.

Respect de la conscience

Dès son élection, s’adressant aux médias, il avait conclu l’entretien ainsi : « Puisque beaucoup d’entre vous n’appartiennent pas à l’Eglise catholique ou ne sont pas croyants, j’adresse de tout cœur ma bénédiction en silence, respectant la conscience de chacun… » Geste inédit pour un pontife, mais très… Vatican II et sa déclaration en faveur du dialogue interreligieux Nostra Aetate !

Dialogue plutôt que diatribe

Ne pas oublier que dès 1965, le pape Paul VI avait confié aux jésuites le maintien de liens et du dialogue avec l’athéisme d’alors… et Jean-Paul II intensifiera la lutte contre l’athéisme pratique avec sa culture caractéristique du déchet, lutte reprise par François en rappelant l’ignorance crasse de bien des catholiques du trésor inestimable que représente la doctrine sociale de l’Eglise. Ce compendium se conclut notamment par ceci : « Celui qui croit se conformer à la vertu surnaturelle de l’amour sans tenir compte du fondement naturel qui y correspond et qui inclut les devoirs de justice, se trompe lui-même. »

Jubilé de saint Bernard

Le 15 juin 2023, en la fête de saint Bernard, la congrégation du Grand-Saint-Bernard ouvrira une année festive qui marquera le centenaire de la proclamation de saint Bernard comme patron des alpinistes et des habitants de la montagne, ainsi que les 900 ans de sa canonisation. Des événements sont prévus tout au long de l’année: spectacles, pèlerinages, colloque, etc. Chacun y trouvera de quoi se réjouir.

Propos recueillis par Pascal Tornay | Photo: Pecold

Simon Roduit, expliquez-nous ce qui a présidé, en 1923, à ce que saint Bernard soit nommé patron des alpinistes et des habitants de la montagne ?

Dans une lettre apostolique du 10 août 1923, le pape Pie XI « donne saint Bernard de Menthon comme patron céleste non seulement aux habitants des Alpes ou à ses visiteurs, mais à tous ceux qui entreprennent l’ascension des montagnes ». Pie XI explique avoir lui-même connu la joie de « reprendre de nouvelles forces en escaladant les cimes » alors que son esprit était fatigué par les études durant ses jeunes années. Il mentionne aussi avoir vécu personnellement l’accueil des chanoines à l’hospice. Cette lettre est adressée à l’évêque d’Annecy qui est à l’origine de cette heureuse initiative. Pourquoi ? Parce qu’ils fêtaient alors le milllénaire de la naissance du saint, placée selon la légende, en 923 au château de Menthon, au bord du lac d’Annecy. Nous savons à présent qu’il est né plus tard, à l’orée du onzième siècle. 1923 était aussi le jubilé des 800 ans de sa canonisation par l’évêque de Novare. Ces anniversaires montrent combien saint Bernard n’est pas l’apanage d’une congrégation, mais appartient au trésor de toute l’Eglise.

Qui sait-on réellement de saint Bernard ?

De sa vie, nous savons peu de choses, sinon qu’étant archidiacre d’Aoste, il a fondé des hospices sur les deux cols qui portent désormais son nom et qu’il a mené une vie de prédicateur. Il a laissé un exemple de charité, particulièrement avec l’œuvre de l’hospice du Grand-Saint-Bernard, qui est aujourd’hui encore un lieu où le Christ est adoré et nourri, selon la devise laissée par le saint fondateur aux chanoines.

Les deux aspects de ce jubilé nous rapprochent de ce saint : les 900 ans de sa canonisation sont l’occasion pour nous d’imiter sa charité et son inventivité. Les 100 ans de sa proclamation comme patron des habitants des Alpes et des alpinistes sont l’occasion de nous mettre sous sa protection. Par sa beauté, la montagne nous permet de nous tourner vers le Père dans un acte de contemplation. Par le péril qu’elle peut causer, elle nous invite à nous tourner vers le ciel pour demander, par son intercession, la protection divine.

Quelle est la signification profonde d’un jubilé ?

Dans le livre du Lévitique la manière de fêter un jubilé, chaque 50 ans, une année « sabbatique » : un temps particulièrement consacré au Seigneur. On y laisse la nature se reposer du travail de l’homme. On remet les dettes afin que les terres reviennent à leurs propriétaires. C’est une année de fête durant laquelle tous réjouissent. Depuis 1300, le jubilé est devenu une fête célébrée dans toute l’Eglise chaque 25 ans. Le pape François a déjà annoncé le prochain jubilé ordinaire en 2025 sur le thème « Pèlerins de l’espérance ». Durant un jubilé chrétien, les fidèles sont invités à se réjouir en lien à une thématique particulière, et à se mettre en marche, comme pèlerins, vers Rome ou un autre sanctuaire.

Quels objectifs avez-vous en organisant toute une année de festivités dans ce cadre ?

Durant cette année jubilaire, divers événements sont organisés pour nous aider à nous réjouir d’avoir saint Bernard comme patron des Alpes, et une démarche de pèlerinage est proposée à l’hospice. L’objectif principal c’est faire connaître et prier saint Bernard, mais aussi à inviter les fidèles à continuer son œuvre de prédication et de charité dans les milieux de la montagne et les paroisses des Alpes, en devenant comme saint Bernard des missionnaires joyeux par une charité et un accueil inconditionnel du prochain.

Prière à saint Bernard

Seigneur, tu nous as donné saint Bernard comme patron des alpinistes et des habitants de la montagne. Par son intercession protège-nous dans toutes nos ascensions. Après avoir joui de la beauté de la nature, que nous retournions à notre tâche plus sereins et plus forts dans le service de Dieu et de nos frères. Tandis que nous nous efforçons de marcher sur ses traces ici-bas, accorde-nous d’atteindre le véritable Sommet qui et le Christ.

Amen.

Le jubilé

Retrouvez le programme des festivités, qui dureront du 15 juin 2023 au 28 août 2024, sur le site internet –> centenairesaintbernard.ch

Fêtes des guides, exposition, démarches jubilaires, spectacles, manifestations alpines, colloques, célébrations… Un programme varié de découvertes et rencontres durant toute l’année !

Bénévoles: notre église vit grâce à vous!

Le bénévolat : un travail souvent dans l’ombre, qui a besoin d’être reconnu. Mais cette participation indispensable à la vie de nos paroisses est fragile et il faut, comme une plante, songer à la nourrir et à l’arroser.

Les athées, une espèce en voie de disparition?

Par l’abbé Daniel Reynard, curé | Photo: Raphael Delaloye

La proportion d’individus sans affiliation religieuse pourrait se réduire de 35% d’ici à 2050. Mais pas sûr que les athées périclitent sans résistance.

Les libres-penseurs sont de plus en plus menacés par le retour du religieux. Quand on sait que les croyants font plus d’enfants, il est légitime de s’interroger sur la survie, à terme, des athées. Vont-ils péricliter sans résistance ou bien s’organiser en communauté transnationale pour faire entendre leur voix ?

J’ose dire ici que nous avons besoin des athées, ils nous font avancer. Ils nous empêchent de tourner en rond, ils nous remettent en question, nous obligent sans cesse à nous remettre à l’établi de la foi pour nous confronter au monde, à la vie, alors dans ce sens merci.

Si quelqu’un dit : « J’ai rencontré Dieu, Il existe, fuyez. »

Si quelqu’un dit : « Je n’ai pas rencontré Dieu, Il n’existe pas, fuyez également. »

Dans les 2 cas, ils ne le font pas dans une optique spirituelle, religieuse ou métaphysique, mais dans un but politique au sens large.

Sortons du débat primaire et réducteur de « Dieu existe » ou « Dieu n’existe pas » pour entrer dans la foi qui est du domaine de l’expérience personnelle, d’une rencontre car la foi transcende ce débat pour ou contre.

Celui qui a besoin de nier Dieu devrait se poser des questions sur lui-même tout comme celui qui cherche absolument à convaincre que Dieu existe.

Je crois que nous sommes tous des chercheurs de l’au-delà, d’un monde meilleur. Dans ce sens, on n’est jamais aussi athée qu’on le croit ni aussi croyant qu’on le prétend.

Alors sachez que Jésus entend votre questionnement, Il est vivant et veut venir à votre rencontre, car Il sait que vous avez besoin d’une rencontre personnelle. Il se peut que vous doutiez, que vous soyez dans un temps de déception ou de découragement, que la présence de Dieu vous semble si lointaine. Jésus vous donnera ce rendez-vous que vous attendez. Cherchez-Le et répondez-Lui comme Thomas l’a fait : mon Seigneur et mon Dieu.

Le sens de la couleur blanche

L’Essentiel propose aux Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix.

Par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion

Photo: cath.ch/Bernard Hallet

«Regardez les champs déjà blanchissent pour la moisson.» (Jn 4, 35)

Donner « carte blanche » à quelqu’un relève manifestement d’une totale confiance remise à la liberté du récipiendaire. Aussi, je remercie les éditions de L’Essentiel de cet espace qui m’est offert, au risque de devoir connaître et assumer l’inquiétude devant la page blanche !

Je me propose donc de livrer ici quelques propos inspirés de ce que peut signifier le blanc dans notre vie diocésaine, personnelle, communautaire, bref, dans notre vie chrétienne.

Une prédication vivante

Au cours de la dernière grande veillée pascale, en la cathédrale de Sion, seize catéchumènes adultes ont été revêtus par leurs parrains et marraines du vêtement blanc des nouveaux baptisés.

Disposés, après leur baptême, en couronne dans le chœur de la cathédrale, ils devenaient une prédication vivante aux yeux de toute l’assemblée ; leur simple présence proclamait à la manière de saint Pierre : « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. » (1P 2, 2) Gratitude à l’égard des nouveaux baptisés adultes, témoins de l’œuvre de l’Esprit dans notre Eglise !

De la blancheur du baptême à celle du matin de Pâques, c’est le même éclat qui, en nous sautant aux yeux, devrait nous bouleverser autant que les femmes venues au tombeau. L’éclat de l’ange qui avait l’aspect de l’éclair et dont la robe était blanche comme neige. (Mt 28, 3) Gratitude à l’égard de ces tout petits que j’ai suivis en séance de Godly Play et qui savent s’émerveiller de la beauté des anges vêtus de blanc ! (Jn 20, 12)

Un modèle de vie

A l’écart, sur une haute montagne, les vêtements de Jésus devinrent resplendissants, d’une blancheur telle qu’aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. (Mc 9, 3) Ce texte de la Transfiguration a été donné aux consacrés comme modèle de leur vie. Je rends grâce pour le paysage de nos montagnes où Dieu se dévoile à nos yeux. Et gratitude envers les personnes qui luttent non seulement contre l’érosion des glaciers, mais d’abord contre celle de la vie religieuse dans le diocèse.

Face à toi-même

Dans le cadre du Jubilé, la Congrégation du Saint Bernard a demandé à Benjamin Bender, comédien et musicien martignerain connu pour son engagement chrétien et pour sa foi, de créer et de présenter un spectacle autour de la spiritualité de la montagne. Il est accompagné d’Aline Bonvin qui cosigne la mise en scène et de Laurine Moulin qui composera la musique du spectacle.

Premières communions sur les Paroisses du Haut-Lac

Au cours du mois de mai écoulé, une trentaine d’enfants des paroisses de Vionnaz, Revereulaz, Vouvry et Port-Valais ont reçu leur première des communions avec Jésus !