«Aime ton prochain comme toi-même»

Par Véronique Benz

Photo : DR

Dans l’Evangile, comme second commandement, Jésus nous dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22, 37-39) Il est donc nécessaire de savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres !

Comment prendre soin de moi ? Dois-je me préserver, quitte à ne contempler que mon nombril ? Ou au contraire, dois-je ouvrir mon cœur et ma vie jusqu’à la limite de mes forces ? Entre la société individualiste dans laquelle prendre soin de soi est devenu un dogme et la tradition de l’Eglise nous demandant de nous investir sans compter, quel est le juste milieu ? Comment trouver le bon équilibre entre le temps que je m’accorde et celui que je consacre à Dieu et aux autres ?

La réponse n’est pas simple. Elle est différente pour chacun. Des bénévoles me disaient qu’il ne fallait pas s’engager au service de l’Eglise pour régler ses problèmes. Mais qu’il fallait être bien dans sa tête et dans son corps pour aider son prochain. Et surtout, que pour pouvoir donner, il fallait d’abord recevoir ! Pour recevoir, il est nécessaire d’aller puiser à la source ! Pour nous, chrétiens, la source c’est le Christ, ce Dieu qui s’est incarné pour prendre notre condition d’homme !

Petit précis de bien-être chrétien

Si les monastères et maisons de retraite affichent complet et ce, depuis plusieurs décennies déjà, c’est parce que le jeûne, le silence, le rythme des prières monacales, le lien à la nature environnante, l’apport spirituel de maîtres en la matière, nourrissent une part de l’humain que la vie professionnelle et familiale ne comble pas. Les programmes de « bien-être » chrétien se développent sans complexe, aussi hors couvent. Tour d’horizon.

Par Thierry Schelling | Photos : Unsplash, Vatican News, DR

Des siècles de culpabilisation à trop prendre soin de soi, de son corps et de son intérieur (âme-esprit) sont progressivement remplacés par une ère décomplexée du « cocooning personnel » au nom de sa foi chrétienne ! A l’heure du burnout d’agentes et agents pastoraux, d’évêques même, il est plus que conseillé de se concentrer sur le troisième volet du Commandement du Christ, « le seul que je vous laisse : Aime Dieu et ton prochain comme toi-même1 ».

Le complexe « Mère Teresa »

Un interview des années 80 de la Sainte de Calcutta m’avait interpellé. A la question du journaliste : « Quand vous reposez-vous ? », elle avait répondu du tac au tac : « Mais vous n’y pensez pas ! Tout pour Jésus ! Et on aura l’éternité pour se reposer ! »

Peut-être plus poignant dans les Ordres religieux, ce leitmotiv « tout pour Jésus » a souvent entraîné un « déni de soi » au profit des autres, des pauvres surtout, qui réclamaient l’urgence de l’attention caritative. Mais à quel prix ?

Et voilà que le XXIe siècle voit éclater au grand jour la pédophilie et autres abus de la part de consacré.e.s, révélant par là que le « prendre soin de soi » eût été une pas si mauvaise idée dans le fond… Mais devant les dégâts de ce pseudo-altruisme pervers et mortifère se cachait en fait un narcissisme immature qui, pour perdurer, n’avait qu’un refrain : sauvons l’institution coûte que coûte et tant pis pour les ravages à autrui et à soi-même !

Un commandement nouveau

Or, « toute la loi et les prophètes » reposent sur ce commandement du Christ : « Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. »

Les deux premiers volets ont été déployés et concrétisés au gré de l’histoire humaine et chrétienne, au détriment du troisième.

En effet, dès l’aube de l’humanité, un dieu créateur de par ses manifestations climatiques (tonnerre, soleil…) pousse l’humain à révérer une force supranaturelle ; la mort des coreligionnaires interroge sur le lien entre cette puissance, la vie et la mort : « Aime Dieu. »

Puis le christianisme officiel (après le IVe siècle) déploie un remarquable essor du soin à l’autre : la personne étrangère, malade, seule, orpheline, illettrée – et avec quelle fierté. D’avoir éduqué des filles là où elles n’étaient que bonnes à marier, doté des langues de signes pour être imprimées et enseignées, construit des asiles pour malades, mourants, pestiférés, lépreux, accueilli des itinérants et voyageurs, mille et une incarnations de cet amour du prochain : « Aime ton prochain. »

Et quid du « comme toi-même » ? Anecdotiquement n’est-il pas étrange que l’histoire du costume ecclésiastique, liturgique ou de rue, ait évolué vers une nécessité à cacher les formes, tout en rehaussant par les ors et le chatoiement d’étoffe l’élite ecclésiastique, mais en gardant pour les deux sexes la tunique longue asexuée (aube, soutane) ? Le Concile Vatican II a rendu la liberté aux prêtres, religieux et religieuses, de se vêtir sobrement, mais moins ostensiblement uniforme2… Est-ce à dire que l’apparence corporelle ne dérangerait plus ?

Sain(t) égocentrisme

« Aime Dieu, ton prochain comme toi-même », un commandement désormais décliné en entier dès la moitié du XXe siècle : se multiplient petit à petit des propositions pastorales, et souvent en paroisse, où l’on prône et encourage le bien-être au nom de sa foi : café-deuils, semaines de jeûne, systèmes d’étude de la personnalité3 au sein des lieux de formation pour le travail en Eglise, espaces de prière et de silence ouverts au tout-venant4, cours de zen, de yoga chrétien où les mantras sont remplacés par des psaumes…

La question du discernement pour soi à l’aide d’outils ignatiens revient fort : se marier, déménager, divorcer, avoir un enfant et voilà que Monsieur le curé se retrouve face à toutes sortes de demandes de fidèles lambda pour devenir heureux…

A une catéchèse faite d’enseignements et d’ouvertures sur le monde s’associent désormais des temps où le soi est soigné à commencer : l’art-thérapie, le LandArt5 pour petits et grands permettant une rencontre de Dieu au moyen de la beauté artistique (peinture, sculpture, dessin).

Il existe aussi des ateliers de « journal créatif » ou comment écrire son propre (et cinquième) « évangile », c’est-à-dire apprendre à narrer les étapes de son existence en écho à celles du Christ conduisant, souvent, à l’apaisement intérieur.

Pour et contre

Après une visite des églises chrétiennes sur la Rive gauche de Genève, une maman me questionne : « Mais aujourd’hui, ce que vous avez proposé à mon fils, ça compte comme catéchisme ? » La visite avait nécessité de marcher bien 10’000 pas en serpentant dans les ruelles de la Vieille-Ville à partir des contreforts eaux-viviens – un effort physique pour parcourir les distances entre les édifices religieux faisait aussi partie du jeu. « Oui, Madame, si tant est que vous teniez un carnet du lait de sa catéchèse ! »

Offrir, exiger parfois, le silence dans une retraite d’ados est un challenge… qui porte du fruit, parfois à l’étonnement des organisateurs : « J’aimerais bien continuer à m’offrir des plages de silence au quotidien », conclut une confirmande, enthousiaste à ce qu’elle qualifie de « sa vie interne » après cet exercice (évidemment sans téléphone portable !).

A tous les cheminants adultes qui demandent les sacrements d’initiation, je les renvoie à eux-mêmes avec l’Evangile de Marc à lire, en suggérant d’écrire à leur tour leur Evangile, puis, plus tard, leur Credo, en prenant soin de relire leur vie en couchant sur papier ses étapes, rencontres, joies et douleurs. Le « produit final » est saisissant d’introspection, de moments de confession, de vérité, d’authenticité.

Et leur relation à Dieu n’en est qu’améliorée, car comme l’a dit une cheminante au groupe de catéchumènes, « une fois que j’ai désencombré mon dedans en posant devant mes yeux ses méandres de croissance, je vois mieux Dieu, je prie mieux Dieu, j’ai de la place pour L’aimer… », des larmes apaisées coulant sur ses joues.

A revers, les critiques ne sont pas légion, mais existent : « Nos jeunes n’apprennent plus rien, ils sont ignares, comment voulez-vous qu’ils pratiquent ? » me lance un octogénaire venu récupérer son (il est vrai un peu trublion de) petit-fils. « Avec vos histoires de prière en groupe dans le silence, quelle perte de temps ! » Oui, prendre soin de soi est la clef pour aimer Dieu et son prochain, malgré tout…

1 Mt 22, 39 ; Mc 12, 30-31 ; Lc 10, 27 (à noter que là, ce n’est pas Jésus mais un docteur de la Loi qui le dit).

2 Un bémol quant aux Ordres fondés après, et souvent en réaction, au Concile Vatican II qui arborent bures, pèlerines, coules effaçant la silhouette… Bis et repetita ?

3 Comme l’Ennéagramme, Myers-Briggs, l’évangélisation des profondeurs, eutonie…

4 Les maisons d’Eglise en France, comme à La Défense à Paris, l’Espace Maurice-Zundel à Lausanne…

5 Création d’œuvres d’art dans le paysage naturel avec des objets trouvés sur place.

Laisser le Christ prendre soin de nous (Matthieu 11, 28-30)

Par François-Xavier Amherdt | Photo : DR

Quand nous peinons et ployons sous le fardeau, Jésus se présente à nous pour nous soulager tout entier, corps, cœur-âme et esprit. Car il est doux et humble de cœur, il déborde de miséricorde envers nous, il rayonne de bienveillance à notre adresse.

A son école, le poids du ministère et de l’existence devient léger, car nous pouvons être « attelés » à son joug. Celui-ci est tout à fait acceptable, car il se porte dans la force de l’Esprit Saint. Il ne pèse pas sur nos épaules pour nous écraser : au contraire, il nous entraîne vers l’avant, là où le Seigneur veut nous mener pour faire notre bonheur.

Le Christ nous libère par sa Parole et il nous guérit par son Souffle Saint. Il n’a qu’une attente : que nous nous laissions travailler par son action et nous nous abandonnions à sa grâce, car elle veut pénétrer au plus profond de nous-mêmes.

Pouvons-nous parler de « cocooning » ecclésial et spirituel ? D’une part, un tel retrait dans la confiance nous conduit au repos de l’ensemble de notre être. Il nous coupe de nos faux soucis qui nous étouffent, il nous protège de l’agressivité dont nous sommes si souvent victimes. Il nous retire des mille sollicitations superficielles et éphémères, il installe la sérénité et la paix en profondeur.

Mais d’autre part, il ne nous fait pas oublier les épreuves que nous sommes malgré tout appelés à traverser. Il nous permet de nous ressourcer et ainsi de relever les défis qui nous attendent pour le bien de nos proches et pour notre salut, de telle sorte que nous progressions sur notre voie de sainteté.

Si non, nous nous contenterions de nous extraire de la mêlée, de nous replier sur nous-mêmes en un confortable égoïsme et nous renoncerions à suivre le Christ, chargés de la croix qu’il nous destine. Il y a un temps pour refaire nos forces et laisser le Seigneur prendre soin de nous et il y a un temps où recommencer l’ascension vers les plus hauts sommets de la joie.

Et surtout, il ne s’agit pas, comme dans beaucoup de pratiques de développement personnel, de ne compter que sur nos propres forces. C’est Dieu qui nous console et nous relève, c’est lui qui nous soigne et nous protège. Faisons-lui pleine confiance. Avec lui exultons d’allégresse.

Ressourcement

Par Thierry Schelling | Photo: Vatican News

Aimer et se savoir aimé

Lors de l’un des premiers Angélus de son pontificat, Léon XIV a brièvement commenté la magnifique parabole du Bon Samaritain (cf Lc 10, 25-37) esquissée par la question du docteur de la loi à Jésus : « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? »

Léon explique : « Ce que le cœur de l’homme espère est décrit comme un bien à « hériter » : il ne s’agit pas de le conquérir par la force, ni de le quémander comme des esclaves, ni de l’obtenir par contrat. La vie éternelle, que Dieu seul peut donner, est transmise en héritage à l’homme comme d’un père à son fils. C’est pourquoi Jésus répond à notre question : pour recevoir le don de Dieu, il faut accueillir sa volonté. Comme il est écrit dans la Loi : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » et « ton prochain comme toi-même ».

Et de donner Jésus comme modèle visible de ce que l’amour signifie puisqu’incarné : « Un amour qui se donne et ne possède pas, un amour qui pardonne et ne prétend rien, un amour qui secourt et n’abandonne jamais. »

« Comme soi-même »

Il se trouve que Léon a repris l’habitude papale de séjourner à Castel Gandolfo ; lui a opté pour le petit palazzo adjacent appelé Villa Barberini – en effet, la résidence en tant que telle a été transformée en musée sous François…

Et depuis septembre, Léon a décidé de s’y rendre le mardi en congé. Tout simplement. Ce religieux habitué à la vie communautaire a recréé un tel environnement dans les appartements pontificaux du Palais Apostolique au Vatican. Pour ne pas être seul ; pour prier en communauté ; pour (probablement) échanger avec des confrères sub segreto Petri (sans qu’ils n’en viennent à révéler quoi que ce soit).

Son propre frère, John Joseph Prevost, s’est même laissé aller à quelques confidences : « Il peut se promener sans la soutane blanche pendant une journée où sport, promenade dans les jardins et loisir allègent son mental. »

En d’autres termes, Léon a instauré un « sabbat » hebdomadaire des plus ressourceful !

Pèlerins d’espérance

Chaque mois, L’Essentiel propose à un ou une représentant(e) d’un diocèse suisse de s’exprimer sur un sujet de son choix. Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion, est l’auteur de cette carte blanche.

Par Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion

Photos : cath.ch, DR

A mesure que l’Année Sainte s’est déroulée, son thème aussi, voulu par le pape François, s’est déployé : « Pèlerins d’espérance. » Et chacun de ces deux mots s’est révélé, précisément en lien avec l’autre, comme la parfaite définition de la mission de l’Eglise en ce temps.

L’espérance, on l’a dit, se distingue de l’espoir. Elle n’est pas le vague sentiment que « tout ira bien ». Pour Bernanos, elle est « une détermination héroïque de l’âme et sa plus haute forme est le désespoir surmonté… On croit qu’il est facile d’espérer. Mais n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu’ils prennent faussement pour de l’espérance ». Dans le monde tourmenté qui est le nôtre, comment mieux dire la force toujours actuelle du message chrétien ? Le pape Benoît XVI l’avait bien expliqué dans son encyclique « Spe Salvi » : l’espérance n’est pas l’apanage des faibles, ni la qualité de ceux qui fuient la complexité de notre temps pour chercher refuge en l’au-delà. Au contraire : l’espérance est le contraire de la naïveté ; elle est la force de s’engager, ici et maintenant, et malgré toutes les épreuves de notre temps, car elle sait que celui-ci s’inscrit précisément dans une perspective d’éternité qui lui confère déjà un sens infini.

Pour espérer, il faut donc marcher. A la recherche de quelque chose, le pèlerin est toujours en quête de Quelqu’un. Il sait que la bienfaisante démarche du départ lui donnera de remettre à leurs justes distances, certaines par rapprochement, d’autres par éloignement, tous les éléments où risquait de l’installer son existence désespérée. On a besoin des routes de pèlerinages pour nous rappeler que tout chemin peut conduire à Dieu. On a besoin de temps particuliers pour nous souvenir que tout temps peut être consacré. Cette Année Sainte nous aura rappelé, à Rome ou à Valère, au Saint-Bernard ou à Fully, l’essentiel de notre vie chrétienne dans l’extrême concision de cette formule : « Pèlerins d’espérance. » Que cela continue de donner vie à notre chemin.

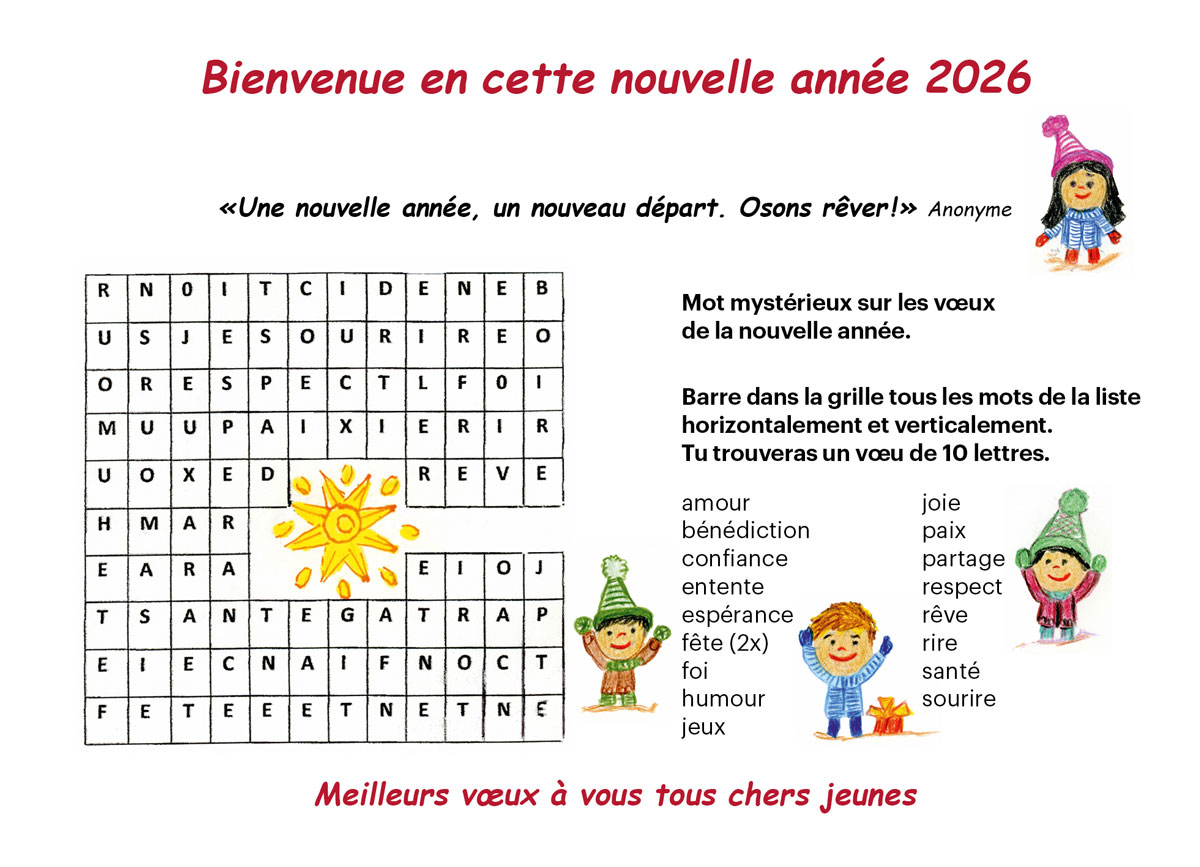

Jeunes, humour et mot de la Bible – janvier 2026

Par Marie-Claude Follonier

Mot de la Bible

Dieu vous le rendra au centuple !

Le centuple est la quantité 100 fois plus grande de ce qui est évoqué. L’expression est traditionnellement employée pour signifier la prodigalité de Dieu, qui n’est pas à la mesure humaine. Jésus lui-même a fait cette promesse : « En vérité, je vous le dis, nul n’aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l’Evangile, qui ne reçoive le centuple dès maintenant, au temps présent, en maisons, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle (Marc 10, 23-30). Cette expression signifie faire preuve d’une grande générosité.

Par Véronique Benz

Humour

Un jeune homme venait tout juste d’obtenir son permis de conduire. Il demande donc à son père s’ils pouvaient discuter ensemble de l’utilisation de la voiture familiale…

Son père l’amène dans son bureau et lui propose le marché suivant : « Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la Bible et tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de la voiture. » Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père l’amène dans son bureau. « Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à l’école ; tu t’es concentré sur la Bible plus que je ne l’aurais cru, mais tu ne t’es pas fait couper les cheveux. » Le jeune réplique : « Tu sais, papa, j’ai réfléchi à cela… Samson avait les cheveux longs… Moïse avait les cheveux longs… Noé avait les cheveux longs… et Jésus avait les cheveux longs. » Et du tac au tac, le père réplique : « Et ils se déplaçaient à pied ! »

Par Calixte Dubosson

Le Dieu de tous les possibles

Mal-aimé en son temps, Maurice Zundel jouit aujourd’hui d’une aura internationale hors des clivages confessionnels. Adeptes des personnages hauts en couleur, l’acteur Jean Winiger nous donne à goûter, le temps d’un « seul en scène », toute la portée de la pensée du prêtre neuchâtelois.

Par Myriam Bettens | Photo :Jean-Claude Gadmer

Rousseau, de Foucauld et maintenant Zundel : vous avez une inclination pour les personnages hauts en couleur…

Hauts en couleur et hauts dans leur spiritualité ! Zundel dit une chose à la fois étrange et très juste : « Le corps ne devient lui-même qu’en déployant la dimension mystique qui le personnifie. » Chez tous les grands, il y a une part de mysticisme, même s’ils ne sont pas croyants ou d’une autre religion. Je m’intéresse à eux, car notre monde va mal et ils ont des réponses pour notre temps.

Justement, cinquante ans après la disparition du théologien neuchâtelois, sa pensée est on ne peut plus actuelle…

Oui, parce qu’il n’évacue, en tant que prêtre, théologien et mystique, aucune de nos difficultés. Il parle de l’avortement, des passions, des puissants, des excès du pouvoir. Comment ne pas être « foutu en l’air » par le monde tel qu’il est aujourd’hui, par le mal que l’on subit chaque jour ? Maurice Zundel a des réponses à nos questionnements et inquiétudes. En cela, il est très moderne.

Qui est Maurice Zundel pour vous ?

C’est un mystique. Réaliste… réaliste des problèmes du monde et en même temps empathique. Il aime vraiment la nature humaine. Pour moi, c’est celui qui m’a sauvé d’un deuil terrible. J’étais au fond du trou. Lors d’une visite chez un ami, on m’a offert le livre S’émerveiller, dédicacé par Marc Donzé. J’y ai trouvé tout de suite les réponses à tout mon mal. Maurice Zundel est devenu un ami qui me soutient, me sauve et me redonne l’envie d’une foi autre que celle dont j’ai hérité. Une foi que j’expérimente au fur et à mesure de mes actes.

Comment l’avez-vous « rencontré » ?

Je ne le connaissais pas il y a une année et demie, avant ce deuil et ce livre. Une amie très chère s’est donné la mort avec Exit. Ça a été affreux, terrible pour moi. Je suis ensuite entré en contact avec Marc Donzé et j’ai commencé à lire, à lire tout ce que je pouvais sur Zundel. Autant vous dire que cela représente une quarantaine d’ouvrages !

Dans cette pièce, vous parlez au nom de Maurice Zundel, mais il y a aussi beaucoup de vous…

Si je me contentais de jouer Zundel, cela serait comme s’il prêchait. J’ai voulu atteindre un public qui, comme moi, éprouve le doute dans sa foi. Donc au lieu de faire parler Zundel, je le questionne.

Est-ce que Zundel réconcilie les gens avec Dieu ?

Il les bouleverse en tout cas. Il arrive à entrer dans l’univers d’un athée, d’un agnostique et même d’un croyant de la même manière. Il les questionne, mais répond aussi aux interrogations qui surgissent. C’est en cela qu’il est très fort !

Maurice Zundel est-il un « désapprentissage » du Dieu auquel nous avons appris à croire ?

Oui ! Il ne nous parle pas seulement de foi, mais d’un Dieu proche de nous, en nous et donc de la possibilité d’un retour à un Dieu possible.

Vers la joie d’exister

Le spectacle sera en tournée à :

–> Berne, Rotonde église catholique, samedi 17 janvier, 19h30

–> Saint-Maurice, hôtellerie franciscaine, samedi 7 février, 20h

–> Estavayer-le-Lac, théâtre l’Azimut, dimanche 8 février, 17h

–> Belfaux, salle paroissiale, dimanche 15 février, 17h

–> Yverdon, paroisse Saint-Pierre, salle Cana, dimanche 1er mars, 17h

–> Plan-les-Ouates, Templozarts, jeudi 12 et vendredi 13 mars, 20h

–> Bex, Foyer de Charité, dimanche 6 septembre, 14h30

–> Bulle, chapelle Notre-Dame de la Compassion, dimanche 4 octobre, 17h

Entrée libre, chapeau à la sortie.

Informations à association@maurice-zundel.ch

Bio express

Jean Winiger est né en février 1945, dans le canton de Fribourg. Il est comédien, acteur, écrivain et metteur en scène. Très vite attiré par les planches, il partagera sa vie entre Fribourg et Paris. Bien qu’un temps attiré par la vie religieuse, il se ravisera. L’acteur, comme le prêtre, se fait toujours le porte-voix d’autrui, que cela soit Dieu ou un autre.

John Henry Newman

Par Paul Martone | Photo : DR

Le 1er novembre 2025, le pape Léon XIV a décerné à John Henry Newman le titre de « docteur de l’Eglise universelle ». Une raison suffisante pour commencer aujourd’hui une série visant à faire connaître les 38 docteurs de l’Eglise et à puiser dans leurs œuvres de quoi fortifier notre foi.

Qu’est-ce qu’un docteur de l’Eglise ?

A quelques exceptions près, les 38 docteurs de l’Eglise sont des personnes qui ont été officiellement canonisées par l’Eglise et dont les enseignements sont reconnus comme particulièrement fiables, profonds et importants, pour tous les temps.

Prêtre anglican

John Henry Newman (1801-1890) est considéré comme l’un des théologiens chrétiens les plus importants du XIXe siècle. Il a ouvert la voie à la théologie moderne et a également influencé la conception de la foi comme un dialogue quotidien « de cœur à cœur » avec le Christ. Il fut d’abord prêtre de l’Eglise anglicane. En 1845, il se convertit au catholicisme et fut ordonné prêtre catholique à Rome en 1847. Newman fut un écrivain prolifique et son œuvre couvre un large éventail de sujets théologiques. Léon XIII le nomma cardinal en 1879. Il a été canonisé en 2019.

Foi et conscience

Pour Newman, la conscience personnelle guidée par la voix de Dieu était déterminante dans les décisions religieuses. Cette voix se trouvait dans la Bible et dans l’Eglise catholique. Il accordait une grande importance à la formation de la conscience : « Je souhaite […] des personnes qui connaissent leur religion, qui connaissent leur propre point de vue, qui savent ce à quoi elles adhèrent et ce qu’elles s’abstiennent de faire, qui connaissent si bien leur profession de foi qu’elles peuvent en rendre compte, qui ont une connaissance historique suffisante pour savoir défendre leur religion. »

Chaque être humain doit obéir à sa conscience, « dont la voix l’appelle toujours à aimer, à faire le bien et à s’abstenir du mal ». La pensée de Newman sur la conscience, l’éducation et le développement de la doctrine ecclésiastique représente une Eglise qui se confronte à la modernité sans s’y conformer. Sa voix a un effet à la fois fédérateur et exhortatif, ce qui la rend particulièrement actuelle aujourd’hui.

La mémoire de John Henry Newman est célébrée le 11 août.

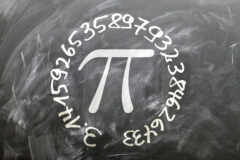

Le nombre π

Par Pierre Guillemin | Photo : Pixabay

Le nombre π est un nombre irrationnel (il n’est pas une fraction de deux nombres comme 2/3 ou 3/4), infini et non périodique, il décrit à la fois la simplicité géométrique du cercle et la complexité profonde des structures numériques. Il est identifié dès l’Antiquité : les Egyptiens et les Babyloniens l’approchaient déjà à l’aide de méthodes empiriques, tandis qu’Archimède fut le premier à établir un encadrement rigoureux de sa valeur en utilisant des polygones inscrits et circonscrits conduisant à la nature infinie de ce nombre.

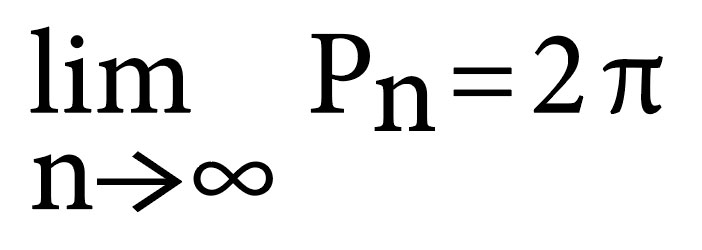

Selon la méthode d’Archimède, si Pn est le périmètre d’un polygone régulier à n côtés inscrit dans un cercle de rayon 1, alors :

Cette nature infinie du nombre π nous fascine à tel point que chaque 14 mars (14 mars c’est aussi 3.14 qui sont les trois premiers chiffres du nombre π), les mathématiciens du monde entier célèbrent le PI Day avec des compétitions de mémorisation notamment. Cette fascination provient du contraste entre sa définition simple – le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre – et l’infinie richesse que recèle son développement décimal.

Ainsi, π incarne l’idée qu’une notion élémentaire peut ouvrir sur un univers illimité. Il rappelle que même les formes les plus familières dissimulent des profondeurs que nous n’aurons jamais la possibilité d’explorer complètement. L’Ancien et le Nouveau Testament n’évoquent pas le nombre π, mais le contraste entre simplicité et infini y est cependant très présent. Dans les Evangiles, la rencontre entre simplicité et infini traverse chaque page. Jésus parle avec des mots accessibles, empruntés au quotidien : une graine, un berger, un enfant, un repas partagé. Derrière ces images familières se déploie une profondeur qui souvent nous dépasse : une graine de moutarde devient signe du Royaume, une parabole révèle un mystère, un geste de compassion suggère un amour sans limites. Ainsi, l’infini se laisse toucher dans ce qui paraît ordinaire.

La roue est un cercle qui nous emmène « vers l’infini et au-delà ! ».

Contribuer à une société plus solidaire

« Mon engagement est animé par le désir de tisser des liens entre foi, culture et communication, afin de contribuer à une société plus ouverte et solidaire », relève Constanţa Golovatiuc. Elle travaille depuis deux ans comme aumônière au Centre fédéral pour requérants d’asile de la Gouglera à Giffers.

Par Véronique Benz

Photos : Constanţa Golovatiuc

Constanţa Golovatiuc exerce sa mission au sein d’une équipe composée de quatre personnes : elle comme catholique, un aumônier protestant et deux collègues musulmans. « Nous formons une équipe soudée, convaincue que le contact et le dialogue sont essentiels pour favoriser le vivre ensemble », souligne-t-elle.

« Mon service commence dès que je descends du bus et que je marche vers le centre, car sur le chemin, je rencontre souvent des requérants d’asile avec qui je discute. Lorsque j’arrive, je côtoie les assistants, les membres de l’équipe de sécurité et les requérants présents au centre. Il y a des jours où mon bureau est rempli de personnes qui souhaitent me parler, de nombreux enfants viennent également. Je les laisse dessiner pendant que je me m’entretiens avec leurs parents. »

La mission de Constanţa consiste avant tout dans l’écoute et l’accompagnement. « Il nous arrive parfois de prier ensemble. Les échanges peuvent durer de quinze minutes à deux heures : chaque histoire de vie est unique, complexe et souvent bouleversante. Aucune journée ne ressemble à une autre. »

Ouvrant son cahier de souvenirs, Constanţa me partage ses rencontres. Derrière chaque requérant d’asile, il y a une histoire, un visage, une espérance. « Au fil du temps, j’ai découvert leurs pays et leur contexte politique, leurs traditions, mais aussi les sacrifices consentis pour arriver en Suisse. Beaucoup n’ont pas choisi de quitter leur pays, mais ont fui pour survivre. Pour bon nombre d’entre eux, le chemin a été long et éprouvant. Je l’avoue, il y a des moments où je ne peux pas retenir mes larmes et je pleure avec eux. »

Constanţa reçoit dans son bureau des personnes de toutes confessions, ainsi que des requérants d’asile convertis au christianisme qui se sont fait baptiser ou qui ont commencé à étudier la Bible en secret dans leur pays d’origine.

« J’essaie de créer un espace de dialogue et de confiance. Chaque personne est accueillie dans sa singularité, quelles que soient son origine, sa religion ou son histoire. »

Constanţa éprouve de nombreuses joies. « Voir les gens retrouver un peu de quiétude, se sentir écoutées et soutenues sont autant d’objets de satisfaction et d’espérance. Accueillir l’autre, c’est ouvrir notre cœur à la présence de Dieu lui-même. Même si le chemin de l’accueil est parfois exigeant, c’est une source de bénédiction et de joie. Nous sommes appelés par l’Evangile à être auprès de ces personnes et de les aider. »

Un souvenir marquant de votre enfance

Vers l’âge de 10-11 ans, j’ai chanté pour la première fois dans la chorale de l’église, ce qui m’a fait découvrir la joie du chant et la beauté de la liturgie. Cette expérience a nourri ma foi et marqué le début de mon engagement spirituel. J’ai commencé à aller régulièrement à l’église. Je devais me lever tôt le dimanche matin. Une fois, mon père a demandé à ma mère pourquoi je partais si tôt à l’église et elle lui a répondu en plaisantant que j’avais les clefs de l’église.

Votre moment préféré de la journée ou de la semaine

Chaque jour est un don de Dieu. C’est pourquoi je n’ai pas de préférence particulière pour le matin ou le soir ni pour un jour précis de la semaine. Pour moi, chaque instant est précieux et porteur de sens, car il est offert par Dieu. « Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » (1 Thessaloniciens 5, 18)

Votre principal trait de caractère

Je dirais que je suis polyvalente, créative, flexible, inspirée, ouverte à la nouveauté.

Votre livre préféré

La 25e Heure, de Constantin Virgil Gheorghiu.

Une personne qui vous inspire

Mes parents ont été des exemples de vie pour moi : ma mère Sofia par sa persévérance et mon père Constantin par sa sagesse.

Constanţa Golovatiuc

• Constanţa Golovatiuc est originaire de Roumanie.

• Elle est arrivée en Suisse en 2007 pour étudier.

• Elle a fait un master en théologie, avec un accent particulier sur la liturgie.

• Elle a également fait des études en lettres, mass-médias et communication et en didactique universitaire.

• Cette passionnée de langues et de culture aime les voyages, les livres et les plantes.

En librairie – janvier 2026

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Une chance pour vos talents – Vivre le coaching dans l’Eglise

Ludovic Lécuru

Ce livre s’adresse à toute personne en responsabilité dans l’Eglise

(prélats, curés, vicaires, religieux, diacres, laïcs) engagée dans la transmission de la foi, la santé, l’éducation, l’enseignement, la communication, la conversion pastorale. Le coaching est un mot qui n’est ni latin ni français. Défini par la Société française de coaching comme « l’accompagnement, limité dans le temps, de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leur savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels », celui-ci peut tout à fait aider à mieux vivre individuellement et collectivement la mission de l’Eglise, en favorisant le développement des talents et de pratiques plus adaptées.

Editions Salvator

PEUR PAIX AUDACE

Denis Trinez

De la peur à la paix, de la paix à l’audace : voilà le chemin que nous fait emprunter toute vraie rencontre personnelle avec Dieu. La vie, si bonne malgré ses difficultés, si belle dans sa diversité et sa multiplicité en dépit des tragédies, nous interpelle et nous convie. Voici un livre qui vous armera d’espérance, qui vous réconciliera avec le réel et qui vous montrera une voie de liberté. Des perles de sagesse à méditer aux moments douloureux comme aux heures heureuses.

Editions Cerf

Eloge spirituel de l’attention

Robert Redeker

« Comme il y a un or du temps, il y a un or du caractère, c’est l’attention. » Mieux qu’une démonstration, Robert Redeker opte pour une expérience, celle de l’attention, par laquelle son intériorité se dévoile à l’homme. Contre le mensonge de la réduction de l’homme à sa seule extériorité, se dresse le fait de l’attention spirituelle. Elle atteste l’existence de ce que notre siècle a cru devoir renier : la vérité, l’intériorité, l’âme, Dieu, l’homme, la beauté et la bonté.

Editions Artège

Mes premiers bénédicités

Un livre sonore pour apprendre aux enfants de jolis bénédicités, ou comment exprimer leur joie et leur gratitude avant ou après le repas. A la fois visuel, tactile et auditif, ce livre sonore plaira dès l’âge d’un an, grâce aux mélodies faciles à retenir et chantées par des enfants. Par ses illustrations tendres et colorées, il participe à l’éveil à la foi. Rapidement, l’enfant connaîtra par cœur plusieurs bénédicités connus qui l’accompagneront durant toute l’enfance.

Editions l’Hortense

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

Un conte pour Noël

La lumière en héritage

Photo : Unsplash

Il était une fois un roi, qui avait trois fils. Le roi prenait de l’âge et souhaitait mettre les jeunes princes à l’épreuve. Il voulait que le plus sage d’entre eux hérite de son royaume.

Il appela donc ses trois fils et leur dit : « Voici une pièce d’argent pour chacun de vous. Achetez de quoi remplir entièrement la salle du trône, d’ici ce soir. »

L’ainé parti et passa près d’un champ où on moissonnait. La paille trainait inutilisée, le fils du roi se dit : « Avec cette paille inutile, je remplirai sans problème la salle du trône. » Avec les ouvriers, il transporta les bottes de paille jusqu’au château, mails ils ne parvinrent à remplir la salle que jusqu’à mi-hauteur.

Un peu plus tard, le deuxième fils rentra, accompagné de marchands qui conduisaient de lourds chars tirés par des bœufs. Arrivés dans la cour du château, ils déchargèrent une multitude de sacs étonnamment légers : le prince avait l’intention de remplir la salle du trône de plumes. Pendant plusieurs heures, les marchands et les serviteurs vidèrent les sacs : les dernières plumes touchaient les lustres pendus au plafond. Le deuxième fils se tourna vers son père, triomphant : « Tu peux me donner le pouvoir du royaume. Il n’est pas encore le soir, mais j’ai déjà rempli la salle. »

Son père répondit : « Ce n’est pas encore le soir, et il reste de l’espace dans cette salle. J’attendrai encore. »

Enfin, à la nuit tombée, le plus jeune fils revint. Il se plaça au centre de la salle du trône, que l’on venait de vider de ses plumes. Le jeune homme posa une bougie sur le sol et l’alluma. Sa lueur éclairait la salle jusque dans les moindres recoins. Le père dit alors : « Toi, tu seras mon héritier. Tes frères ont dépensé leur pièce d’argent pour remplir la salle avec des choses inutiles. Mais toi, il ne t’a même pas fallu une pièce pour la remplir de lumière. Et tu as choisi pour cela la chose dont les gens ont le plus besoin. »

4e Table du Partage!

Par Thierry Schelling

Photo : Pascal Voide

Le Synode lancé par le pape François pour apprendre à faire Eglise autrement s’est poursuivi sous Léon XIV. D’ailleurs, l’équipe du Secrétariat en charge des Synodes a rencontré le Pontife nouvellement élu dans les premiers jours de son ministère officiel. Pour bien montrer qu’il y aura continuité. Car c’est dans la durée, et la persévérance, que les fruits, dont les semences ont été plantées par François, germeront.

De notre côté en Région, nous avons lancé l’idée des Tables du Partage en 2025 : après le 13 février – les paroissien.ne.s venu.e.s à Chêne ont pu donner leur avis sur la vie ecclésiale locale –, le 27 mai – toujours à Chêne et cette fois, pour répondre par une Lettre à l’évêque sur sa propre Lettre du Carême 2025 – et le 9 octobre, sur le bénévolat ou, mieux, les bénévoles –, nous réitérons pour le 17 février 2026 dès 18h toujours à Chêne, sur le thème : confession, réconciliation, relecture de vie.

L’EP se réjouit d’organiser et d’animer ces soirées qui nous permettent de nous rencontrer autrement et de partager nos idées, nos envies, nos déceptions, nos attentes… Même si on entend encore parfois la critique, non, Monsieur le curé en titre ne décide pas tout seul de l’orientation de la pastorale régionale…

Certes, ce sont les mêmes qui viennent, pourrait-on conclure. Pour nous, ce sont celles et ceux qui ont envie de faire Eglise autrement et d’avancer malgré tout.

Oui, c’est peu productif dans le fond (remarque entendue…). Pour nous, c’est VOUS donner l’occasion de vous exprimer, notamment pour qu’on ne nous dise plus que nous ne sommes pas écouté.e.s, entendu.e.s, compris.e.s. Et vous donner l’occasion de NOUS exprimer, écouter, entendre et comprendre, à nous, l’EP installée officiellement le 16 novembre 2025.

L’un des challenges de la dernière Table était, pour celles et ceux présent.e.s, de prendre contact avec une personne de l’assemblée dominicale qu’elle ne connaît pas, pour s’intéresser à elle et se faire mieux connaître elle-même d’un ou d’une autre. Alors, défi relevé ?

Devenir adulte dans la foi ne consiste pas, comme le rappelait l’Evangile du 12 décembre, à rester coincé dans ses frustrations et ses contradictions – « on joue de la flûte et vous ne dansez pas, on joue des lamentations et vous ne pleurez pas ! » – mais bien à se réjouir de ce qui est – la réalité est toujours plus tenace que l’idée, voire l’idéologie – et d’oser sortir de ses ornières. La sobriété de Jean le Baptiste fit qu’on le traita de fou ; le bon-vivant qu’était Jésus provoqua l’insulte, « glouton et ivrogne » et ami des pécheurs…

La Table du Partage se veut aussi un moment convivial : raclette, crêpes, ragoût sont aussi des occasions pour « compagnoner », partager son pain (et plus !). Sans parler, à chaque fois, de l’efficacité et la discrétion des bénévoles en cuisine et au service. Tiens, faire Eglise autrement, et si c’était aussi comme ça !

Rorate et petits déjeuners: le regard d’une bénévole

Par Sylvie Vasey

Photos : F. Monnin, Frère Nicolas-Jean Porret

Les messes Rorate, célébrées avant la fin de la nuit, éclairées à la seule lueur des bougies, portent en elles quelque chose de mystérieux : un esprit de veille, de silence habité, alors que le monde dort encore.

La tradition du petit-déjeuner monastique a plus de vingt ans, née grâce à la Fraternité laïque dominicaine, qui en a longtemps assuré la responsabilité. Aujourd’hui encore, dominicains ou non, les bénévoles mettent la main à la pâte, heureux d’être réunis pour une même mission de service fraternel.

La veille, les tables sont dressées pour être accueillantes : assiettes, tasses, couverts, confitures, sucre, serviettes de couleur et, bien sûr, les bougies. Et déjà, la joie du moment qui approche se fait sentir.

Après le réveil, bien avant l’aube, certains vont chercher le pain. D’autres illuminent l’église. Les uns coulent le café, coupent le pain, disposent beurre et crème à café. Enfin, il y a ceux qui assurent une surveillance de chaque instant : avec toutes ces bougies…

Peu avant 6 heures, l’église resplendit, portée par la lumière douce et dansante des lumignons. C’est comme irréel, si beau, qu’on en a le souffle coupé. Les premiers paroissiens arrivent en silence. Et la messe commence, recueillie et profonde.

A son terme, les paroissiens sont invités à descendre dans la salle apprêtée. Les bénévoles sourient, servent, accompagnent. Une douce musique accompagne discrètement le petit-déjeuner, qui se prend en silence.

A 7 heures 30, l’aube pointe. Les paroissiens reprennent leur journée. En paix.

Et nous, bénévoles de l’aurore, nous asseyons enfin, pour partager notre petit-déjeuner. On rit, on souffle, on savoure. Mission accomplie. Notre disponibilité, jointe à celle de ceux qui prennent ensuite le relais pour la vaisselle et les rangements, aura offert à la communauté un moment unique de calme, de fraternité et de lumière. Un aperçu, peut-être, de celle qui, un jour, surgit dans la merveilleuse Nuit de Bethléem. Rendez-vous en décembre 2026 !

Maurice Zundel de retour à St-Jo!

Par Thierry Schelling

Photo : Ana Sanchez

Le dimanche 23 novembre dès 17 heures, l’église St-Jo est plongée dans la pénombre où ne luisent que quelques spots amenés pour la circonstance : Jean Winiger va dialoguer avec la pensée et les écrits de Maurice Zundel, sur le lieu même où, jeune vicaire (1919-1925), Maurice Zundel a commencé sa vie de prêtre.

Une centaine de personnes s’est déplacée malgré le temps plus que maussade ; l’étincellement des propos et de la réflexion de Zundel, mis intelligemment en scène par Lorianne Cherpilllod, se révèle dans le jeu de ce comédien romand qui incarne les grands – Rousseau, de Gaulle, Charles de Foucauld…

Une heure et demie après, l’on ressort avec de la substance pour réfléchir, relire, se réapproprier sa liberté de croyant.e pour laquelle Zundel, un peu avant l’heure, avait plaidé à temps et à contretemps.

Un extrait de la tirade finale : « Révélations nouvelles, horizons inattendus ! » Joie d’exister ! Zundel, quand tu dis « Un regard de toi m’entretient davantage que toute la sagesse du monde », tu me parles de Julia (ndlr. ex-compagne du comédien), Quand tu dis « La volupté, le jardin interdit où il serait si bon de se détendre, si ce n’était défendu », tu me rends libre sans tabous. Je pourrais espérer aimer encore quand tu dis « La tendresse, l’affleurement mystérieux d’une Présence infinie ». Quand tu dis « Dans le silence où l’âme se recueille résonne une voix plus forte que toutes les voix de la terre », je peux concevoir un monde sans horreurs, massacres et génocides. Et sans guerres quand tu dis « Il n’y a pas de victoire que celle où le vaincu devient un frère ».

Pour poursuivre la rencontre avec Zundel, il existe une Fondation des amis de Maurice Zundel https://mauricezundel.com/amz-suisse/

Les exigences de la conscience

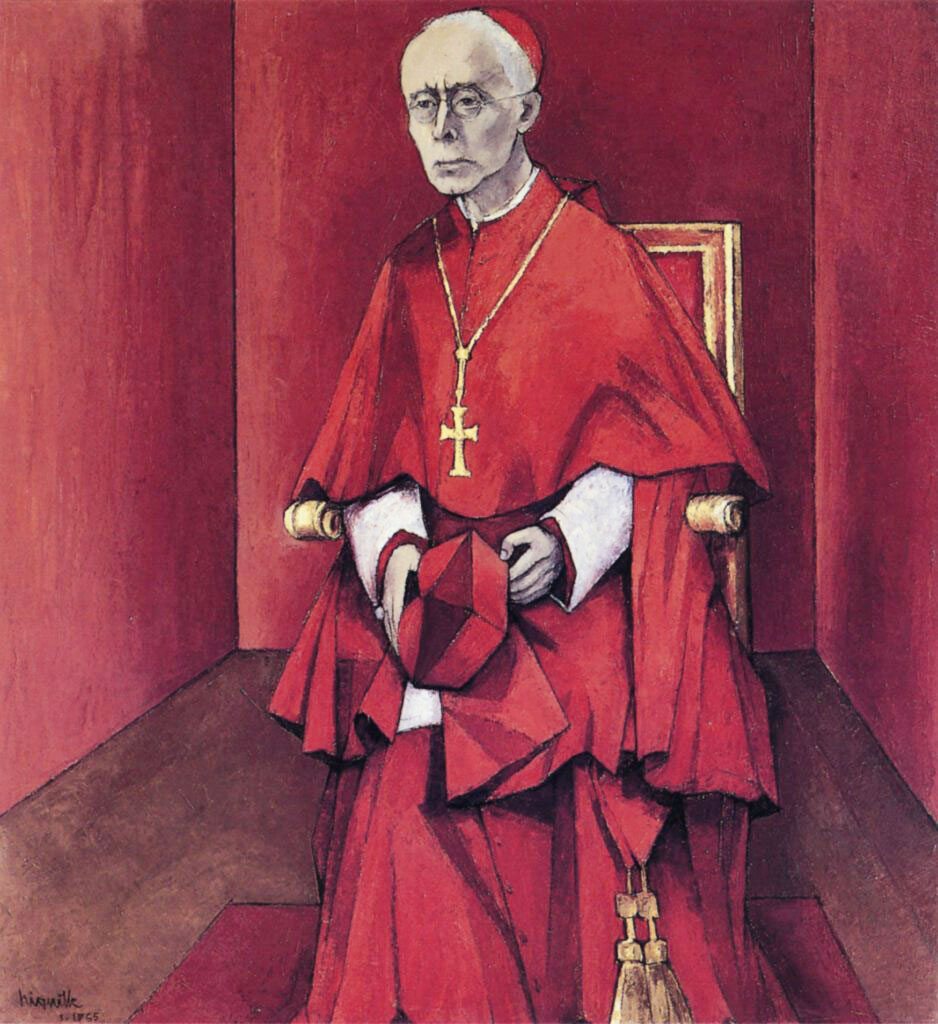

Le cardinal Journet est un des rares prélats catholiques à avoir laissé son nom dans la région genevoise, mais peu se souviennent du théologien engagé dont l’influence a marqué les milieux intellectuels et artistiques de son époque. A l’occasion du cinquantenaire de sa mort, l’historien Philippe Chenaux a réparé cet oubli en publiant une biographie.

Par Myriam Bettens

Photos : Wikimedia Commons, Myriam Bettens

« Vous m’avez fait aimer le cardinal Journet… mais avec quelques précautions », glisse un auditeur avec un demi-sourire. Philippe Chenaux admet volontiers que « l’ecclésiologie du cardinal Journet est quelque peu datée, néanmoins son regard sur les questions sociales reste une source d’inspiration plus que pertinente ». Le professeur émérite d’histoire de l’Eglise moderne et contemporaine à l’Université pontificale du Latran est venu présenter, mi-novembre, à l’église du Sacré-Cœur, le livre qu’il a consacré au prélat genevois.

« Charles Journet a été, avec son ami le philosophe Jacques Maritain, et dans la fidélité à leur maître commun, saint Thomas d’Aquin, l’une des grandes voix de la résistance intellectuelle et spirituelle au totalitarisme et de la lutte contre l’antisémitisme. » L’historien déplore toutefois que l’œuvre du théologien soit si méconnue. Cependant, un « héritage journétien » inattendu demeure perceptible dans la succession des évêques du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), ses successeurs étant, pour la plupart, ses disciples. Cela perpétue « une lignée thomiste », suppose Philippe Chenaux.

Par ses travaux antérieurs, le professeur émérite a été amené à intervenir plusieurs fois sur la pensée et l’œuvre de Charles Journet. Il a décidé d’en faire une synthèse en forme de biographie intellectuelle et politique. Pour brosser le portrait de cette figure genevoise de premier plan, l’historien s’est appuyé sur diverses sources, incluant les archives privées du cardinal ainsi que les diocésaines et vaticanes ; ses écrits, qui représentent « vingt-et-un volumes, dont douze sont parus ! » ; d’abondantes correspondances, notamment avec son ami Maritain ; et des témoignages de ceux qui l’ont connu.

Une conférence dense, qui a mis en lumière la voix souvent discordante du futur cardinal Journet face aux totalitarismes (fascisme, nazisme, communisme), dans un climat politique et religieux préférant caresser les belligérants dans le sens du poil. Car l’abbé n’entendait pas se laisser museler par la censure, pas même celle de son évêque, avec qui il aura maille à partir. Philippe Chenaux évoque son indéfectible engagement pour faire disparaître tout antijudaïsme dans le christianisme, son influence lors du Concile Vatican II ou son rôle moins connu de défenseur de l’art moderne sacré.

Cet homme d’une extraordinaire érudition, spécialiste de l’ecclésiologie, notamment à travers son chef-d’œuvre, L’Eglise du Verbe incarné, considérait que « la vocation du théologien n’est pas seulement d’approfondir la science de la foi, elle est aussi de témoigner de cette doctrine dans les affaires du monde afin de rendre celui-ci […] plus conforme aux valeurs de l’Evangile ». Son engagement dans l’histoire de son temps traduit sa conception du rôle de théologien, car pour reprendre ses propres termes, « au principe de ce témoignage, il y a la certitude proprement chrétienne que notre monde est digne d’amour ».

Philippe Chenaux, Charles Journet, un théologien engagé dans les combats de son temps, Editions Desclée de Brouwer, Paris, 2025, 336 p.

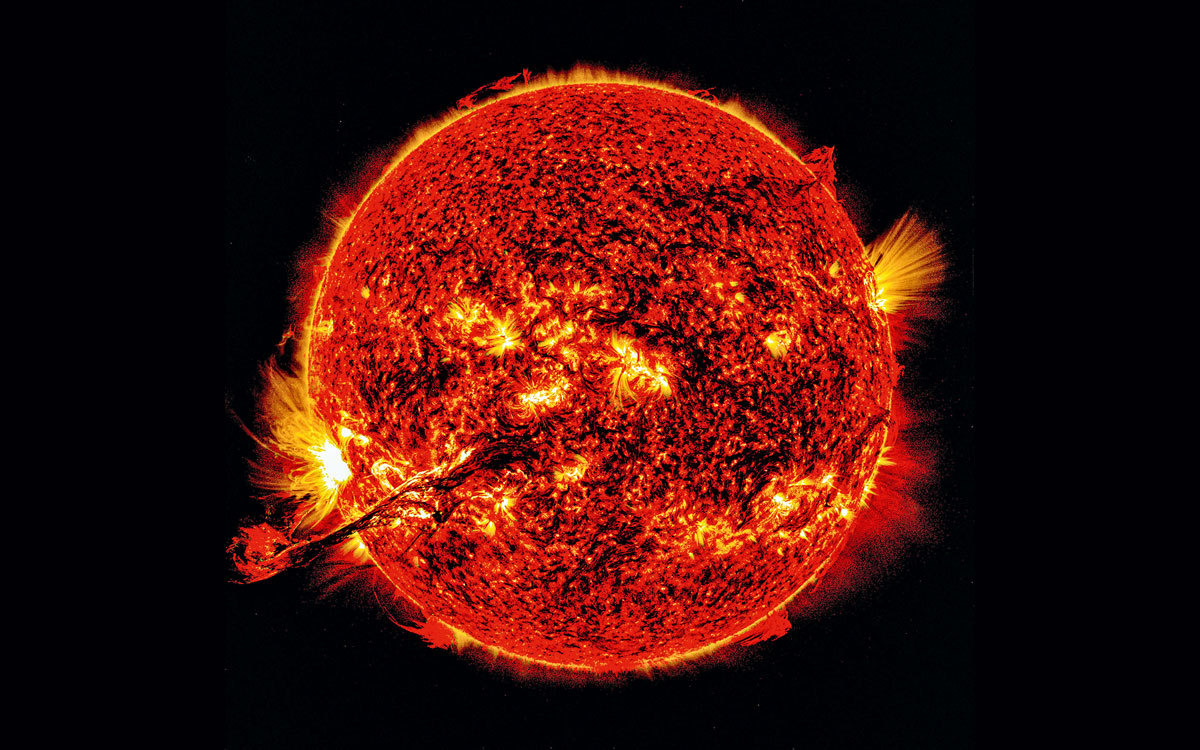

Notre soleil : le silence après l’éclat

A l’échelle de l’infini, notre soleil aura son crépuscule: expansion, souffle, braise, silence. Mais sa «mort» fécondera d’autres mondes et nos regards y cherchent un sens, entre science et espérance.

Par Pierre Guillemin | Photos : unsplash, DR

Le soleil est un symbole puissant dans les Ecritures, représentant souvent la lumière, la gloire de Dieu et le Christ, qui est décrit comme la « lumière » et le « soleil levant » (Luc 1 : 78). L’Evangile de la Transfiguration (Matthieu 17 : 1-9) associe le visage de Jésus à l’éclat du soleil.

Pourtant, au même titre qu’un être vivant, les étoiles naissent, vivent et meurent.

Depuis plus de quatre milliards et demi d’années, notre étoile transforme l’hydrogène en hélium générant une énergie constante, stable, qui a permis la vie terrestre. On peut la comparer à un énorme réacteur à fusion nucléaire dont le carburant est l’hydrogène. Au cœur du soleil, en raison de la gravité qui attire en son centre toute la matière, la pression et la température (15 millions de degrés) sont tellement fortes qu’elles provoquent la fusion des atomes d’hydrogène. Ils s’entrechoquent violemment et fusionnent, se transformant en hélium et libérant au passage de l’énergie. Chaque seconde, le soleil brûle 620 millions de tonnes d’hydrogène. L’énergie ainsi produite dans le noyau met ensuite 1 million d’années pour rejoindre la surface où elle s’évacue sous forme de rayonnements.

L’éternité par étapes

Mais rien, dans l’univers, n’échappe à l’usure du temps : de même que nous ne connaissons pas de phénomènes qui se créent à partir de rien, nous ne connaissons pas de phénomènes qui ne se modifient pas, qui ne se transforment pas (la transformation pouvant être assimilée à une mort). Ce qui semble éternel n’est qu’une étape et le soleil, lui aussi, a une fin.

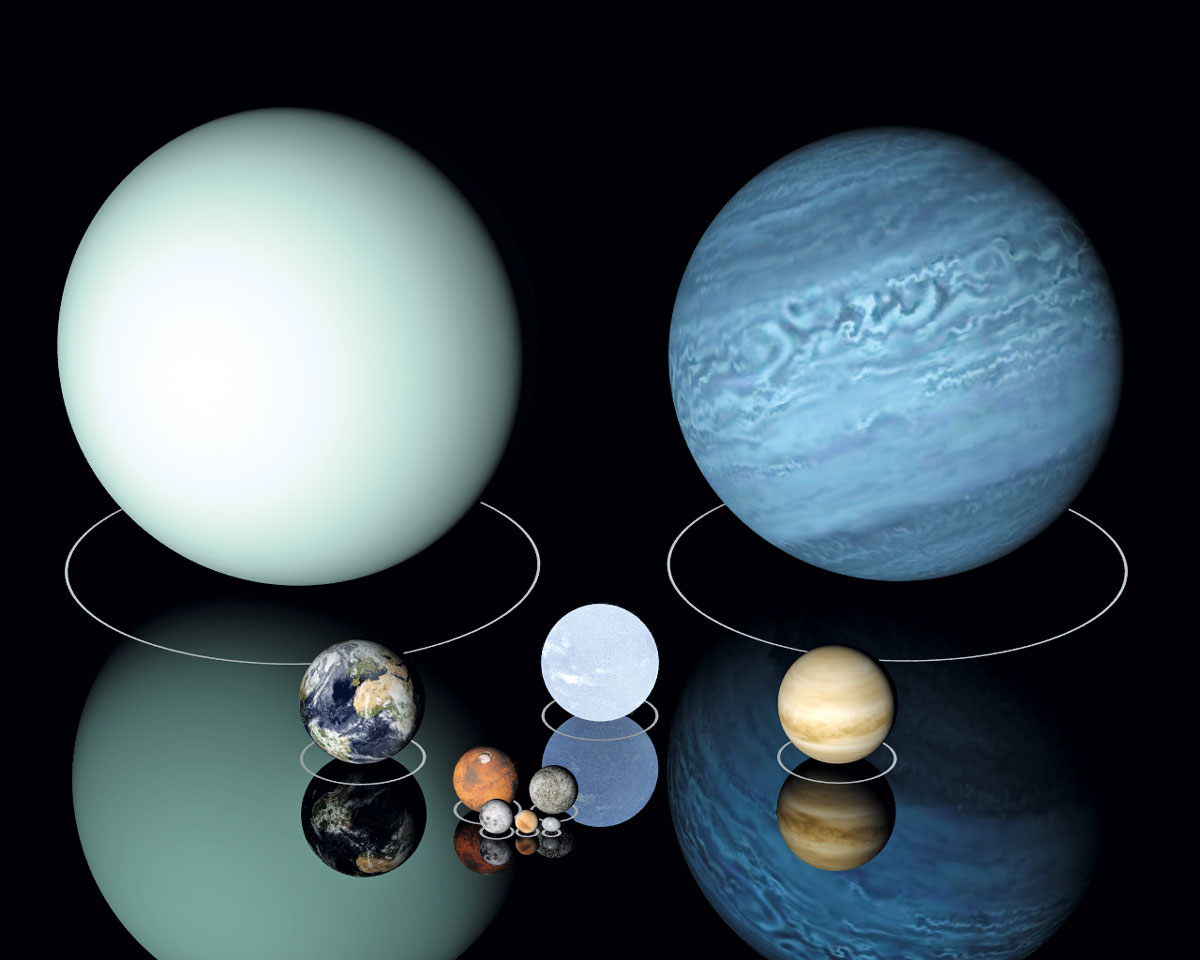

Les estimations actuelles donnent au soleil entre 3 et 5 milliards d’années encore à briller comme aujourd’hui. Jacques Deferne, ancien conservateur du département de minéralogie et pétrographie du Muséum de Genève écrit dans son ouvrage Notre système solaire : « On estime que le soleil continuera à briller sans modification notable pendant encore environ 5 milliards d’années avant d’avoir épuisé tout l’hydrogène qui alimente sa fournaise nucléaire. Mais, lorsque ce combustible sera épuisé, le noyau du soleil s’effondrera sur lui-même en provoquant l’augmentation de sa température dans ses couches profondes. Les couches gazeuses de la surface se dilateront et le diamètre du soleil augmentera considérablement (environ 100 fois son diamètre actuel). Les couches extérieures, moins chaudes, vireront au rouge. Il se transformera alors en une géante rouge. Sa surface atteindra la planète Mercure qui sera entièrement absorbée. Si la Terre parvient à échapper à cette absorption, la température s’y élèvera de plusieurs centaines de degrés et la vie disparaîtra totalement. »

Enfin, au sein du noyau solaire, l’hélium fusionnera en carbone et en oxygène. Mais cette phase ne durera qu’un instant cosmique, quelques centaines de millions d’années, avant que l’instabilité ne triomphe. Le vent solaire s’intensifiera, rejetant dans l’espace les couches externes de gaz et de poussière. L’astre laissera derrière lui un linceul lumineux : une nébuleuse planétaire, vaste bulle irisée où se mêlent les atomes d’hélium, d’azote, d’oxygène – les restes de ce qui, jadis, fit battre la vie sur Terre.

Une fin et un commencement

Au centre de cette enveloppe spectrale, il restera le cœur nu du soleil : une naine blanche. De la taille de la Terre, mais mille fois plus dense. Un fragment d’étoile refroidi, sans fusion, sans lumière propre. D’abord d’un éclat bleu-blanc, elle se ternira peu à peu, perdant son énergie dans l’immensité du vide. Pendant des milliards d’années, cette braise silencieuse rayonnera ses derniers photons, jusqu’à devenir une naine noire, invisible, morte – un souvenir d’étoile dans un univers devenu froid.

Mais la mort du soleil n’est pas seulement une fin : elle est aussi un commencement. Les gaz qu’il dispersera nourriront les nuages interstellaires, où naîtront d’autres étoiles, d’autres mondes. Les atomes de carbone et d’oxygène qu’il aura créés voyageront, se mêleront à la poussière cosmique, et peut-être, ailleurs, participeront-ils à l’émergence d’une nouvelle forme de vie. La mort d’un astre est toujours un acte de transmission : la matière ne disparaît pas, elle se transforme.

Mais même si nous disparaissons avant ce crépuscule cosmique, il restera une trace : celle de la conscience capable de contempler sa propre origine et sa fin. La mort du soleil nous rappelle que tout ce qui vit meurt ; mais aussi que la mort, dans l’univers est un mouvement, non une rupture. Le soleil s’éteindra et pourtant, son essence continuera de rayonner dans la matière qu’il aura semée. Nous sommes déjà faits de cette poussière d’étoiles ; demain, d’autres êtres le seront à leur tour.

Le dernier instant du soleil sera silencieux. Pas d’explosion, pas d’effondrement spectaculaire : une lente extinction, un souffle qui s’achève. L’espace autour de lui sera peuplé de fantômes lumineux – les fragments d’un passé incandescent. Puis, dans un lointain avenir, quand l’univers lui-même aura vieilli, quand les galaxies se seront diluées dans la nuit, les dernières naines blanches s’éteindront à leur tour. Alors seulement, la mort du soleil prendra tout son sens : il aura vécu, brillé, transformé la matière, avant de rendre au cosmos la lumière qu’il lui avait empruntée.

Battement de cœur cosmique

Et dans ce grand silence, peut-être subsistera une vibration comme l’écho d’un battement de cœur cosmique. Le soleil aura disparu, mais sa trace demeurera dans chaque atome, dans chaque onde, dans la mémoire même de l’univers – car rien, jamais, ne s’efface entièrement de la lumière.

Pour nous, humains, la perspective de cette disparition lointaine soulève de grandes questions. Nous savons que notre existence, nos civilisations, nos mémoires tiennent dans la bienveillance d’une étoile moyenne, stable et docile. Et pourtant, un jour, cette lumière qui fut nécessaire à l’apparition de la vie sur Terre s’éteindra. L’humanité, si elle veut survivre jusque-là, aura depuis longtemps quitté la Terre. Peut-être errera-t-elle parmi les étoiles, portant en elle le souvenir du vieux soleil, cette première chaleur qui lui donna vie.

Faut-il en avoir peur ? Non : notre foi en la Résurrection, en la Parole de Dieu et de son Fils Jésus nous fournit la réponse : « Son règne n’aura pas de fin. » Nous trouverons la réponse à cette fin du soleil et l’humanité ne disparaîtra pas.

Ciel, étoiles et grandeur de l’homme

Par François-Xavier Amherdt | Photo: unsplash

Qui peut connaître les desseins du Créateur ? Dieu a fait le ciel, la lune et les étoiles, ouvrages de ses doigts, chante le magnifique Psaume 8, déposé par les astronautes américains sur le satellite de la terre quand il fut foulé pour la première fois de l’histoire.

Mais puisque nous savons par la science que notre soleil a une durée d’existence limitée, qu’adviendra-t-il lorsque le combustible de la fournaise solaire sera épuisé ? Sera-ce la fin du monde, avec l’apparition « des cieux et de la terre nouvelle » que promet l’Apocalypse 21, 1 ?

Peu importe, quoi qu’il en soit. Que fera alors le Seigneur ? Recréera-t-il une autre planète habitable une fois que l’actuelle sera ou absorbée par le diamètre élargi du soleil ou aura disparu totalement ? Personne ne peut se mettre dans la pensée de Dieu, ni les astrophysiciens ni les théologiens.

La place centrale de l’humanité

Ce qui compte, c’est que, selon son projet initial, Dieu a placé au milieu de l’immensité des milliards de milliards de galaxies un petit être, l’homme et la femme, façonnés à son image. Si petits que nous soyons face au cosmos illimité, le Seigneur nous a couronnés de gloire et il a tout placé à nos pieds, il nous a confié les bêtes sauvages et domestiques, les oiseaux, les poissons et les monstres marins, non pour que nous les exploitions ni ne les exterminions, mais pour que nous sauvegardions un cadre favorisant le vivre-ensemble.

Et la bouche d’un petit enfant capable de chanter la majesté du nom divin l’emporte en dignité et en honneur sur tout le reste des créatures ! Il y a quelque chose de divin en la personne humaine qui la rend responsable du reste de la planète et du monde.

Abandonnons-nous totalement à la créativité de notre Seigneur. Il nous surprendra une fois de plus, comme il ne cesse de le faire chaque jour en maintenant sa création dans ses mains. Il conduit l’ensemble de l’univers au salut et à la rédemption, chacun(e) de nous comme le cosmos tout entier.

«Choisir la bonne étoile»

Etoiles en héraldique

Depuis que les Papes arborent des écussons de règne (dès le XIIe siècle), 14 Papes et 1 antipape ont fait figurer sur leur blason… une, deux, cinq, plusieurs étoiles.

Signe aux sens variés selon le nombre de branches et d’éléments, ces étoiles papales sur des bannières publiques rappellent, peut-être, ce que le tarot met en avant quant au symbolisme de l’astre : chance, bénédiction, bonheur, en amour comme en affaires… Quand ce n’est pas un souvenir de la Stella matutina (étoile du matin) une des multiples appellations de Marie dans la litanie de Pompéi.

Le dernier en date à reprendre une étoile est le bien-aimé François, avec le monogramme IHS de la Compagnie de Jésus dont il était membre.

Seul Léon XIII a mis une étoile filante : cette comète, éphémère aux yeux terriens, a été contredite par ses 25 ans de pontificat…

L’étoile de François

Aux Angélus comme aux messes de l’Epiphanie, le pape François aimait reprendre le motif de l’étoile. En 2021, il médite : « Pourquoi les mages sont-ils les seuls à voir l’étoile ? Peut-être parce que peu nombreux sont ceux qui avaient levé le regard vers le ciel. Souvent, en effet, dans la vie, on se contente de regarder vers le sol : la santé, un peu d’argent et quelques divertissements suffisent.

Et je me demande : nous, savons-nous encore lever le regard vers le ciel ? Savons-nous rêver, désirer Dieu, attendre sa nouveauté ; ou bien nous laissons-nous emporter par la vie comme un rameau sec au vent ? »

En 2018, François a invité à choisir la bonne étoile et non pas des « météores », qui brillent un peu, mais « tombent vite », des « étoiles filantes qui désorientent au lieu d’orienter ». « L’étoile du Seigneur, au contraire, n’est pas toujours fulgurante, mais toujours présente : elle te prend par la main dans la vie, elle t’accompagne, à condition de marcher, d’assumer cet effort et d’accepter les imprévus qui apparaissent sur la carte de la vie tranquille… »