Agée de 32 ans, Natalie Hervieux habite le quartier de Pérolles. Elle est enseignante de français à l’Ecole de culture générale de Fribourg et apprécie particulièrement le contact vif et authentique avec les adolescents et les questions existentielles qu’ils se posent. Elle a été baptisée dans la nuit de Pâques.

Propos recueillis par le chanoine Paul Frochaux

Photo: DR Comment avez-vous rencontré le Christ ?

Comment avez-vous rencontré le Christ ?

Je suis née dans une famille profondément chrétienne et pratiquante de l’Église réformée. Quand j’étais enfant, Jésus a, en quelque sorte, toujours fait partie du quotidien. Mais avec l’adolescence, des questions plus existentielles et complexes ont jailli et, avec elles, la volonté de trouver ma propre voie. J’ai exploré pendant plus d’une dizaine d’années différentes voies philosophiques, psychanalytiques et mystiques.

Chemin faisant, j’ai vécu des expériences merveilleuses et rencontré des personnes magnifiques… mais pour une raison que je ne m’expliquais pas, je ne parvenais pas à m’établir à quelque part.

Cette « bougeotte » (dictée en fait par une exigence très grande et une forme d’insatiabilité) m’entraînait dans une attitude de ma génération que je déplore par ailleurs : le zapping. Or, j’étais alors déjà convaincue que s’engager dans la spiritualité, ce n’est pas comme faire ses courses. C’est bien plus subtil que cela : c’est un processus qui, s’il se fixe sur le plan horizontal, ne peut que gagner en verticalité.

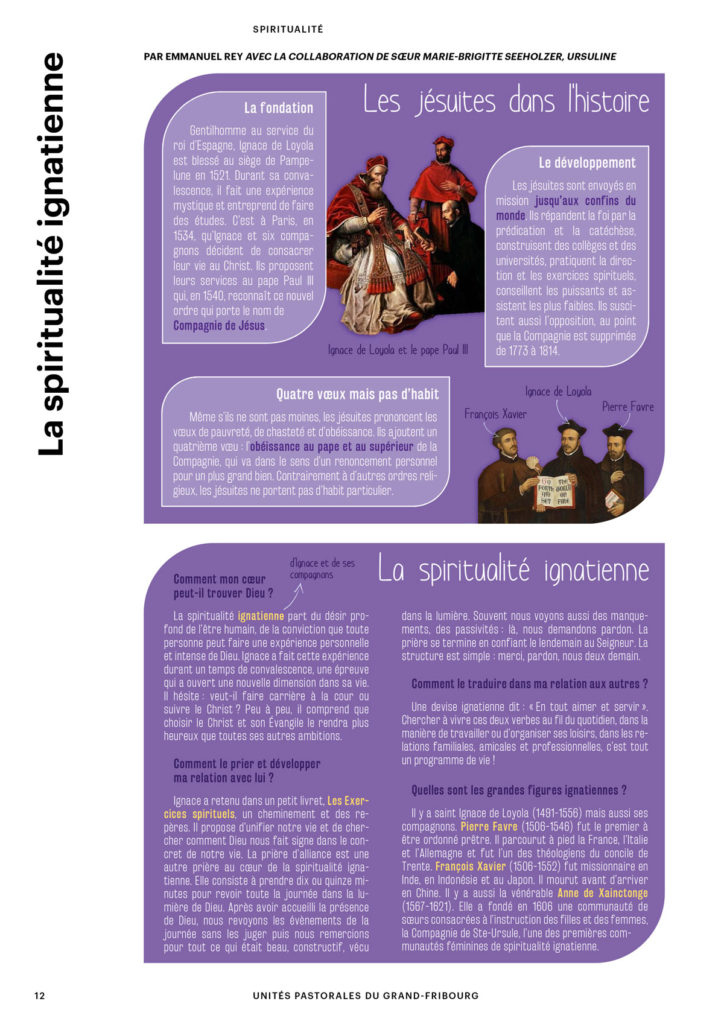

Ce cheminement fut long, mais je ne le regrette pas : le désir de l’âme en quête de Dieu ne doit tolérer aucun compromis et demeurer toujours dans une radicale recherche d’authenticité. Alors que je désespérais presque de trouver « ma maison d’âme », j’ai un jour demandé à faire une retraite chez les sœurs ursulines de Fribourg. Comme nombre de mes contemporains, j’avais exploré beaucoup de voies spirituelles… sauf celles proposées par la tradition chrétienne dont je m’étais éloignée (ce discrédit m’interroge d’ailleurs car je pense que la raison en est bien plus complexe qu’une lassitude d’un certain moralisme blessant et simpliste).

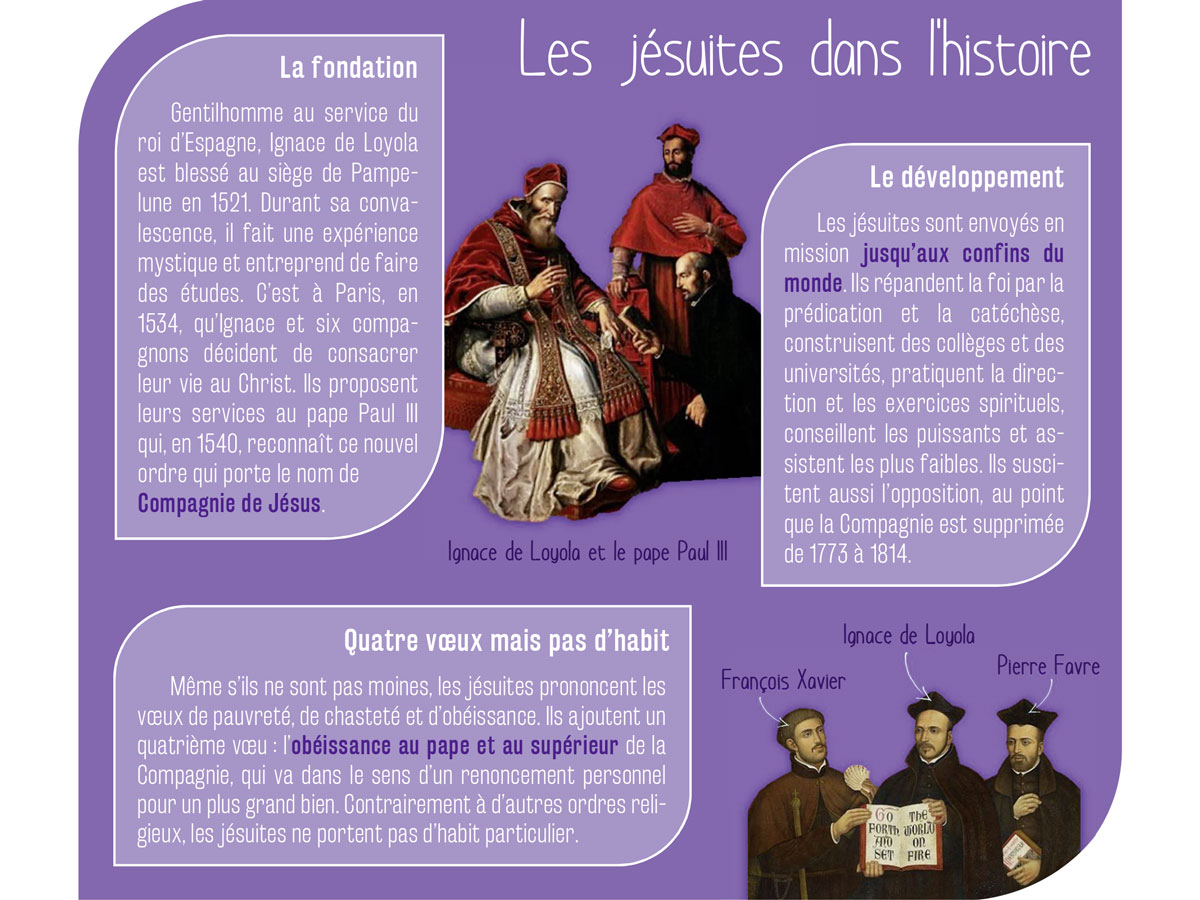

Finalement, c’est donc chez ces sœurs de la famille ignacienne que les conditions ont été réunies pour me permettre des retrouvailles en vérité avec le Christ.

Quelles sont les étapes qui vous ont conduite au baptême ?

J’ai vécu plusieurs retraites, puis une année entière au sein de la communauté ursuline de Sainte-Agnès dans le but d’approfondir mon expérience avec Dieu – les sœurs proposent en effet cette possibilité aux jeunes femmes qui le désirent.

C’est là que, sans m’en rendre tout de suite compte, je me suis peu à peu enracinée dans une relation dynamique et personnelle (j’ai envie de dire « sur-mesure ») avec le Christ, dont le visage s’avérait sans cesse surprenant. J’y ai appris les rudiments du discernement selon saint Ignace, un outil extraordinaire pour se prononcer sur une question ou prendre des décisions… et qui offre une aide très ajustée à la perte de repères d’aujourd’hui.

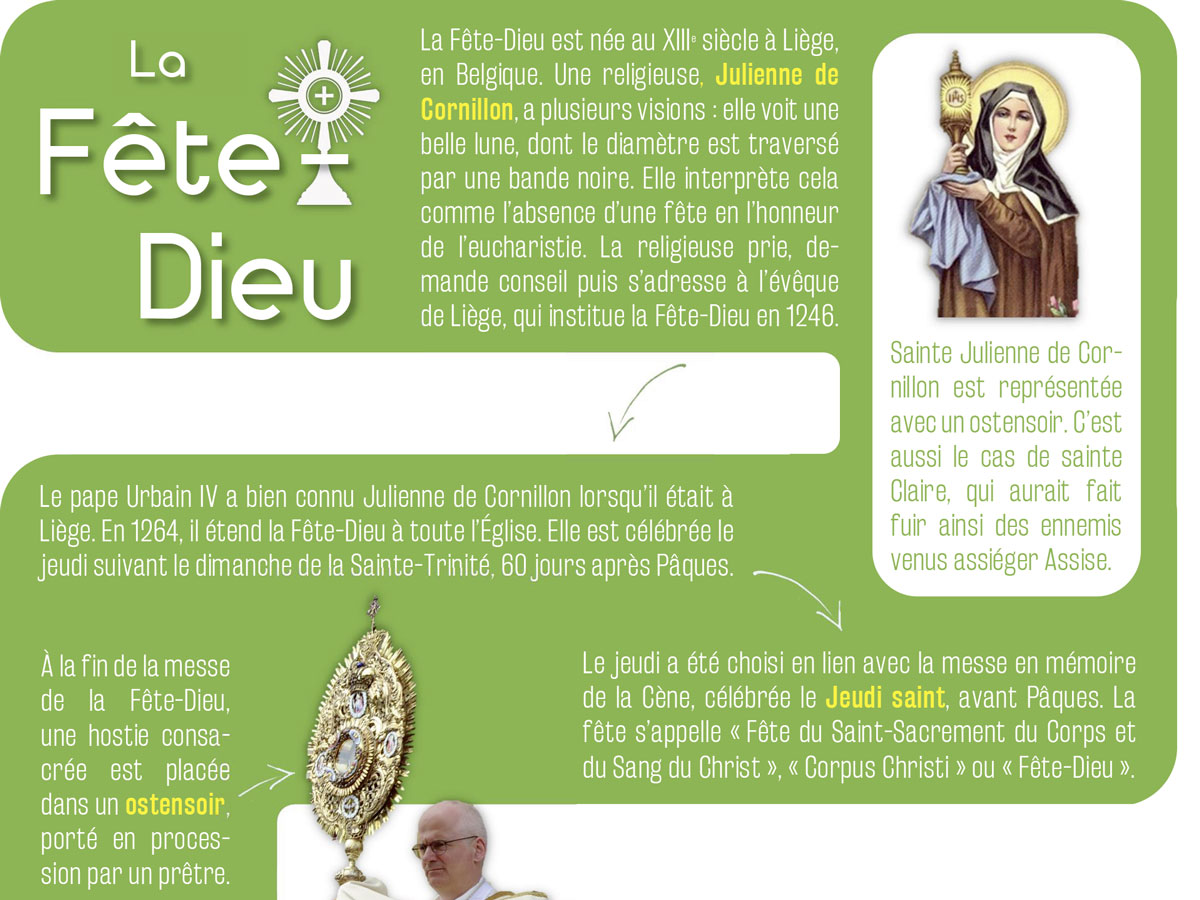

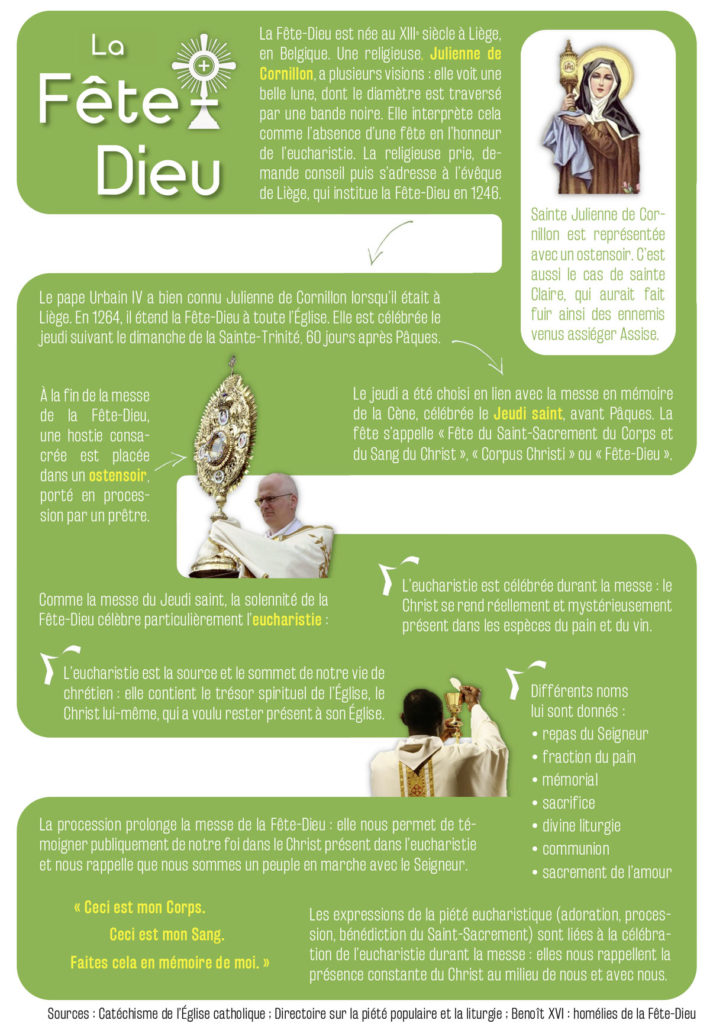

Parallèlement, j’allais aussi de temps à autre à la messe avec une amie d’étude où je contemplais avec fascination la liturgie et son summum qu’est la consécration eucharistique. A ces démarches s’ajoutent de nombreuses lectures : pour moi, il était nécessaire que je trouve, en écho à mon expérience intérieure, un « répondant » à la hauteur de mon vécu. Or, en m’intéressant à la tradition de l’Église, j’ai découvert des discours d’une richesse, d’une subtilité, d’une beauté et d’une cohérence absolument inouïes.

Au terme de l’année passée chez les Ursulines, ma décision était prise et confirmée par une mûre réflexion : je désirais entrer dans l’Église catholique.

Comment aimez-vous prier, vous ressourcer ?

Je me sens très à l’aise dans la tradition jésuite. Elle constitue pour moi une lucidité au service d’une incarnation toujours plus simple et plus vraie.

J’ai aussi appris à connaître récemment la spiritualité du Carmel grâce aux conférences du monastère du Pâquier et à l’école d’oraison animée par le Père Huguenin. J’ai un grand besoin de contemplation que l’agitation folle du monde ambiant ne fait qu’accentuer.

L’oraison répond à ce besoin de silence et de communion qui m’habite au même titre, mais différemment, que la peinture d’icône que je pratique au Centre spirituel Sainte-Ursule.

Enfin, je donne du temps, idéalement une fois par semaine, pour l’adoration du Saint-Sacrement aux Cordeliers. N’est-ce pas inouï de pouvoir contempler un tel mystère ? Je suis persuadée que l’être humain est fait pour adorer.

Pour finir, je chéris tout particulièrement le sacrement de l’Eucharistie, qui est, depuis ma première communion, rapidement devenu un pilier de mon quotidien.

Comment réagissez-vous aux scandales qui affectent l’Église ?

Comme tout le monde, je suis profondément affectée par la mise au jour de toutes ces terribles blessures et des tentatives de certains membres de l’Église pour les garder dans l’ombre.

Ma position à ce sujet est la même radicalité que celle prônée par notre Pape : la vérité à tout prix. Il n’appartient pas aux hommes de se soucier de la réputation et de l’image de l’Église : Dieu se souciera lui-même de sa maison.

Notre rôle est de mettre au jour tout ce qui nécessite d’être mis à la lumière de Dieu. Notre responsabilité consiste également à donner une place plus importante au discernement (cela aussi, François l’a souligné) et à la formation et l’accompagnement psychologique des prêtres. Il s’agit d’une nécessité à mon sens vitale dans toute association humaine, mais plus encore pour l’institution ecclésiale qui répond à une exigence infiniment plus grande.

Les limites et les erreurs de l’Église sont aujourd’hui plus que jamais visibles. Malgré tout, dans le « fond du fond », je ne peux m’empêcher d’avoir confiance en elle – non pas pour ce qu’elle semble être (humaine, trop humaine), mais pour ce qu’elle est : le Corps du Christ.

Marc-Olivier Girard est séminariste dans notre diocèse. Durant cette année pastorale, il est en stage dans notre unité pastorale. Voici son témoignage en guise de présentation :

Marc-Olivier Girard est séminariste dans notre diocèse. Durant cette année pastorale, il est en stage dans notre unité pastorale. Voici son témoignage en guise de présentation :

Ce livre biographique du généticien, découvreur de la trisomie 21, ne se lit pas comme un vrai roman, mais comme un roman vrai. Ce chercheur a été reconnu très tôt par la communauté internationale. Il fut nommé expert des radiations atomiques auprès de l’ONU à l’âge de 31 ans.

Ce livre biographique du généticien, découvreur de la trisomie 21, ne se lit pas comme un vrai roman, mais comme un roman vrai. Ce chercheur a été reconnu très tôt par la communauté internationale. Il fut nommé expert des radiations atomiques auprès de l’ONU à l’âge de 31 ans.

Un jardin

Un jardin

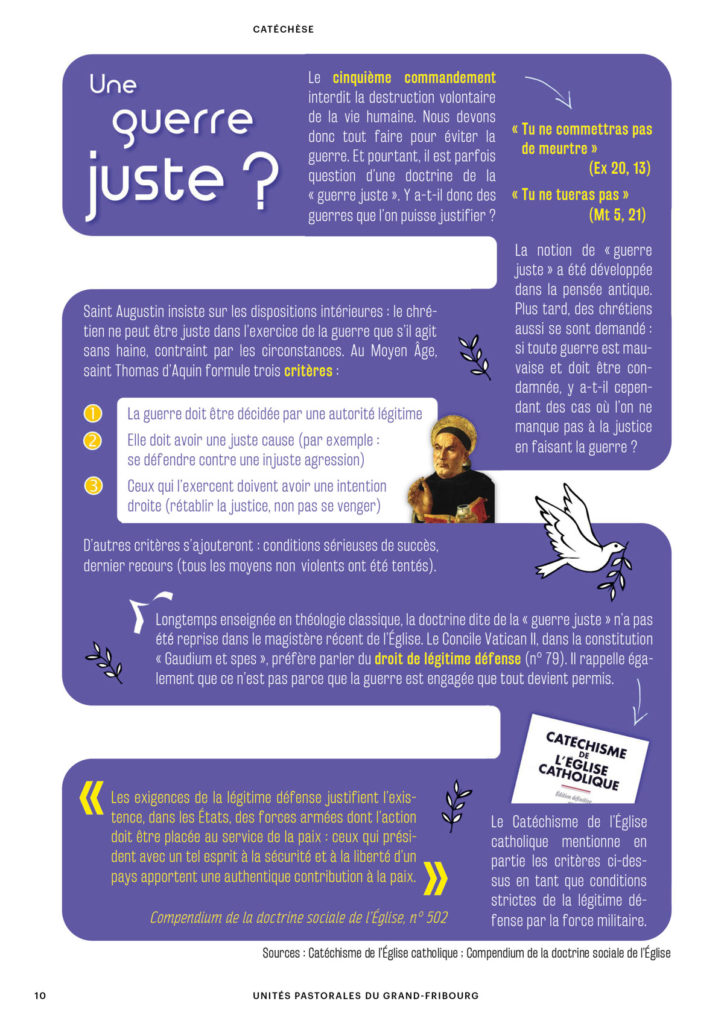

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Comment avez-vous rencontré le Christ ?

Comment avez-vous rencontré le Christ ?

[thb_image lightbox= »true » image= »4105″]

[thb_image lightbox= »true » image= »4105″]