Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), avril 2020

Par Anne-Marie Colandréa | Photo: DR

N’y a-t-il pas de quoi être choqué, désemparé à l’annonce de la suppression des messes jusqu’au 15 mai ? Pouvions-nous imaginer être à ce point touchés par un virus qui sévissaient, certes, chez nos voisins, mais chez nous, est-ce à ce point ?

Les mesures des autorités civiles et ecclésiales, nous permettent de prendre la dimension de la réalité qui ne cesse de nous provoquer. Soyons responsable, soyons créatifs ! Aidons-nous par différents moyens à demeurer présents les uns pour les autres, à prier les uns pour les autres. Regardons vers le Seigneur, Présent en toutes circonstances, ici et maintenant, pour moi en union avec toi.

« Nous ne devons pas attendre « en apnée » le retour des célébrations. Il nous appartient de vivre cette période dans la plénitude de notre Foi et de voir ce qu’il y a de bon. » (Mgr Guido Marini, maître des célébrations liturgiques du Vatican)

Prenons le temps de lire et de s’approprier les suggestions de l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, Mon Carême avec un virus : « Peut-être que ces circonstances extraordinaires peuvent être mises à profit pour nous aider à certaines poursuites de conversion. Comment construire à partir de cette dynamique négative un élan positif ? Si nous le laissons nous inspirer, Dieu nous fait découvrir comment tirer un bien d’un mal. »

A la paroisse Sainte-Thérèse vous trouverez:

- L’église ouverte aux heures habituelles

- La feuille dominicale avec les Lectures et une méditation

- Des textes à méditer

- Les indications du diocèse pour les messes radio ou via Internet

- La prière spéciale du pape François à la Sainte Vierge (du 11.03.2020)

- Les préparations et célébrations de baptême qui sont maintenues dans l’intimité stricte des proches

- De même, les funérailles dans l’intimité stricte des proches

- Pour les Rameaux, dans la mesure des livraisons : les buis seront bénis à huis clos, puis mis à disposition

- Pour les confessions vous pouvez aussi téléphoner aux heures habituelles du secrétariat pour laisser vos coordonnées

- L’abbé Thierry Fouet demeure à votre disposition

- Vous pouvez aussi joindre l’assistante pastorale, Anne-Marie Colandréa

Sont suspendus:

- Toutes les messes en semaine et le dimanche jusqu’au 15 mai, y compris en EMS

- Pas de célébration pénitentielle du temps de Carême

- Pas de liturgie des Rameaux, ni de la Semaine sainte et ni de Pâques Annulation des conférences, concerts, et de toute autre rencontre

- Pas de catéchisme jusqu’au 8 avril

- Report des célébrations de premier pardon et de première communion

Noël approche, entraînant dans son sillage foultitude de traditions. Le bœuf et l’âne gris doivent leur présence autour de la crèche à l’évangile du pseudo Matthieu (Ch 14). La virginité de Marie doit sa persistance au protévangile de Jacques1. Bref, les exemples de références apocryphes foisonnent aussi bien dans nos traditions que dans certains de nos dogmes. Mais comment se fait-il que dans nos sociétés occidentales, notre éducation nous fait passer à côté de tant d’histoires et pourquoi? Parmi les réponses possibles, j’en vois deux : la nature même de ces documents: «apocryphe» signifie caché, et c’est bien ce que notre Eglise a cherché à faire pendant longtemps. D’autre part, se promener dans des textes tel le Livre d’Adam nécessite une lourde préparation vu la difficulté des textes; c’est déjà un travail d’expert. Pour mémoire, les évangiles canoniques ne nous sont pas disponibles depuis beaucoup plus longtemps: il a fallu Vatican II pour autoriser l’usage de langues vernaculaires dans la liturgie.

Noël approche, entraînant dans son sillage foultitude de traditions. Le bœuf et l’âne gris doivent leur présence autour de la crèche à l’évangile du pseudo Matthieu (Ch 14). La virginité de Marie doit sa persistance au protévangile de Jacques1. Bref, les exemples de références apocryphes foisonnent aussi bien dans nos traditions que dans certains de nos dogmes. Mais comment se fait-il que dans nos sociétés occidentales, notre éducation nous fait passer à côté de tant d’histoires et pourquoi? Parmi les réponses possibles, j’en vois deux : la nature même de ces documents: «apocryphe» signifie caché, et c’est bien ce que notre Eglise a cherché à faire pendant longtemps. D’autre part, se promener dans des textes tel le Livre d’Adam nécessite une lourde préparation vu la difficulté des textes; c’est déjà un travail d’expert. Pour mémoire, les évangiles canoniques ne nous sont pas disponibles depuis beaucoup plus longtemps: il a fallu Vatican II pour autoriser l’usage de langues vernaculaires dans la liturgie.

Le Concile Vatican II a rappelé l’égalité et la dignité inaliénables de tous les baptisé-e-s. Par le baptême, tout chrétien, toute chrétienne devient «prêtre, prophète et roi» et reçoit ainsi les mêmes charges que le Christ accomplit par sa vie.

Le Concile Vatican II a rappelé l’égalité et la dignité inaliénables de tous les baptisé-e-s. Par le baptême, tout chrétien, toute chrétienne devient «prêtre, prophète et roi» et reçoit ainsi les mêmes charges que le Christ accomplit par sa vie.

Jusqu’au 5 janvier 2020, Musée d’ethnographie de Genève (MEG), Genève

Jusqu’au 5 janvier 2020, Musée d’ethnographie de Genève (MEG), Genève

Encore une occasion ratée par notre temps. En lieu et place d’un vrai débat de fond sur le soi-disant « mariage pour tous », le mal nommé, nous avons reçu en héritage une loi dont le moteur principal n’est qu’électoraliste. Quid de l’« ancienne » formule de la famille qui a clairement montré ses limites (2 mariages sur 3 qui finissent par un divorce) ? Quid de la légitimité de certaines minorités à vouloir copier à tout prix ce modèle ? Quid des difficultés matérielles de certaines familles monoparentales ? Trop occupée à nettoyer les écuries d’Augias, ce n’est pas l’Eglise d’aujourd’hui qui pourra répondre, elle a perdu trop de crédibilité. Mais alors qui ? Vous, nous, moi, la communauté ecclésiale n’est pas morte. Nous devons prendre ce débat à bras-le-corps, en faisant attention aux jugements hâtifs. L’expérience nous montre que certains membres de nos communautés sont encore moins ouverts, surtout aux extrémités. Et le sujet est complexe. Les réponses que nous cherchons dans les écritures servent souvent à justifier nos a priori. Alors posons-nous les vraies questions. Lançons un vrai débat pour nous permettre, à nous aussi, de reconstruire la famille et les valeurs qui la supportent. Il me semble que, d’un coté comme de l’autre, les droits prennent le pas sur les devoirs. Bref, nous sommes dans un cul-de-sac les uns et les autres.

Encore une occasion ratée par notre temps. En lieu et place d’un vrai débat de fond sur le soi-disant « mariage pour tous », le mal nommé, nous avons reçu en héritage une loi dont le moteur principal n’est qu’électoraliste. Quid de l’« ancienne » formule de la famille qui a clairement montré ses limites (2 mariages sur 3 qui finissent par un divorce) ? Quid de la légitimité de certaines minorités à vouloir copier à tout prix ce modèle ? Quid des difficultés matérielles de certaines familles monoparentales ? Trop occupée à nettoyer les écuries d’Augias, ce n’est pas l’Eglise d’aujourd’hui qui pourra répondre, elle a perdu trop de crédibilité. Mais alors qui ? Vous, nous, moi, la communauté ecclésiale n’est pas morte. Nous devons prendre ce débat à bras-le-corps, en faisant attention aux jugements hâtifs. L’expérience nous montre que certains membres de nos communautés sont encore moins ouverts, surtout aux extrémités. Et le sujet est complexe. Les réponses que nous cherchons dans les écritures servent souvent à justifier nos a priori. Alors posons-nous les vraies questions. Lançons un vrai débat pour nous permettre, à nous aussi, de reconstruire la famille et les valeurs qui la supportent. Il me semble que, d’un coté comme de l’autre, les droits prennent le pas sur les devoirs. Bref, nous sommes dans un cul-de-sac les uns et les autres.

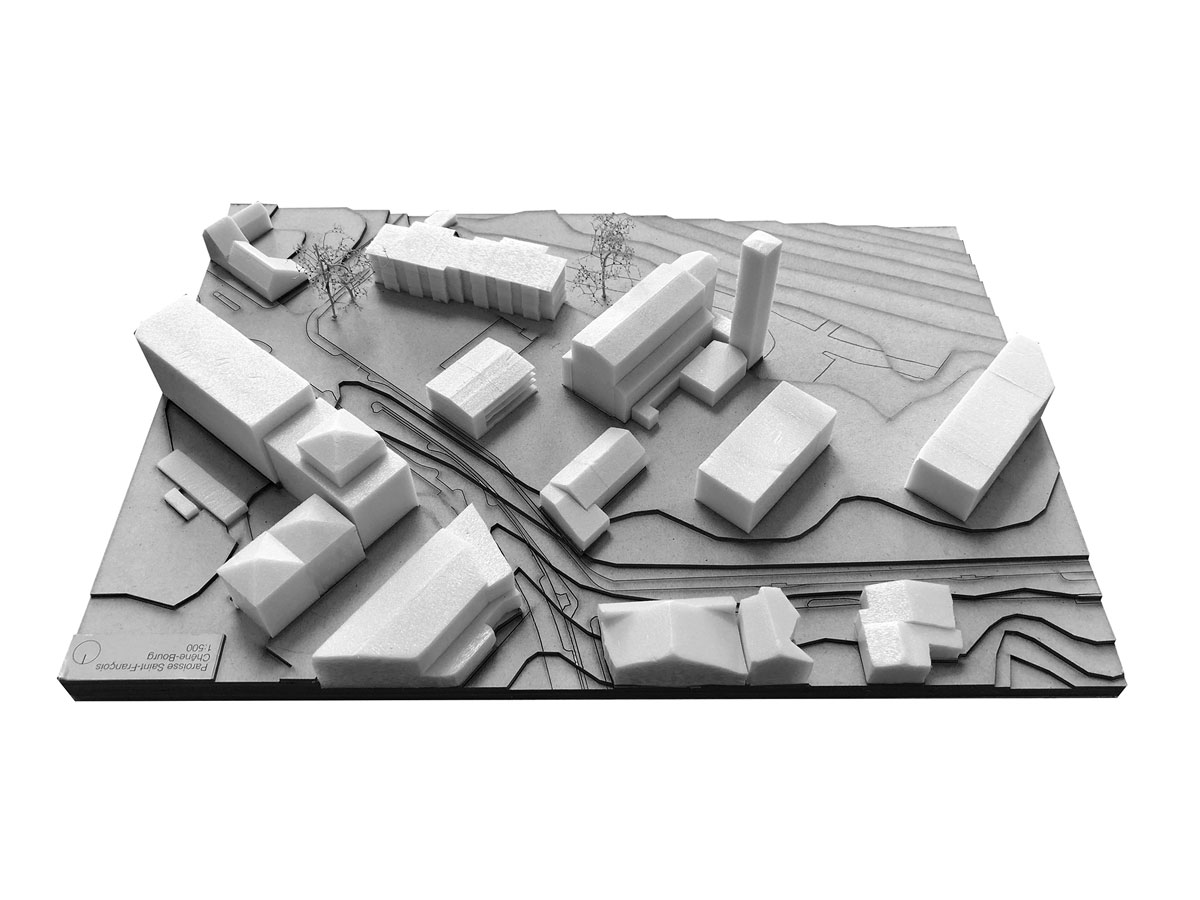

Paroisse Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François (Chêne) : projet immobilier approuvé lors de

Paroisse Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François (Chêne) : projet immobilier approuvé lors de