Il y a la grande histoire de l’Eglise et il y a la locale, sujette à des recherches souvent menées par des amateurs passionnés par leur «coin d’Eglise». Parent pauvre des études ecclésiastiques, elle gagne à être connue (et donc lue !) et propagée tout à la fois.

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DR

Lire une histoire des papes fait faire l’expérience d’un inexorable entrelacement, pêle-mêle, des diverses catégories d’une société humaine : politique, économique, mais aussi théologique, morale… Et le choc du « mélange des genres » peut être fort déstabilisant. « Le Christ annonçait le Royaume… et c’est l’Eglise qui est venue », fameux (et quasi) oxymore sous la plume de Loisy qui serait presque conforté, alors qu’« il s’efforçait de montrer comment, par le jeu des causalités historiques, l’Evangile s’est progressivement mué en tradition et comment l’Eglise, en institutionnalisant le mouvement de Jésus, en a prolongé la vocation » 1…

Vers une objectivité scientifique

Le XVIe siècle (Réforme et Contre-réforme…) intensifie la production d’œuvres racontant l’histoire de l’Eglise, et, en

l’occurrence, des visions divergentes entre protestantisme et catholicisme. Les ouvrages évoluent ensuite progressivement, d’un style d’exposé partial, apologétique, voire hagiographique – décrire les personnages et événements uniquement en faveur d’un dogme prédéfini 2 – vers la présentation des réalités historiques du phénomène « Eglise », en recoupant notamment les sources et les points de vue sans apriori. Désormais, les historiens de l’Eglise ne sont plus hérauts d’une confession mais bien pédagogues (qui font faire un chemin, étymologiquement) au moyen d’outils tels que l’exégèse, l’herméneutique, la linguistique… A l’ecclésiologie s’applique désormais bien l’adage cicéronien : reculer devant tout mensonge, ne reculer devant aucune vérité 3 !

« L’important n’est jamais de lire des travaux émanant d’une plume catholique (si l’on est catholique) ou protestante

(si l’on est protestant), mais des travaux de qualité », conseille Michel Grandjean,

professeur ordinaire de l’histoire du christianisme à l’Université de Genève, et de « lire beaucoup avant d’écrire ».

L’Histoire est aussi la nôtre

Au-delà des dates, la truculence d’une anecdote peut amuser : « L’histoire cherche à accéder à la vie réelle des gens », rappelle Jacques Rime, curé en terre fribourgeoise et rédacteur apprécié de chroniques sur les saint.e.s dans L’Echo Magazine. « Ce qui n’est pas facile. Les fidèles apprécient si j’ajoute dans mes prédications quelques exemples tirés de l’histoire de l’Eglise… », assure-t-il. Mais c’est vrai, « l’histoire locale [d’un sanctuaire, d’une paroisse…] a son public, tout comme les informations locales dans les médias », rappelle Jacques Rime. Il y a une proximité bénéfique et qui met en avant du tangible, voire du vécu.

Décentrement

Mais « faire de l’histoire du christianisme, c’est avant tout accepter un décentrement : je ne suis pas au centre du monde, ni ma génération au centre du temps », explique Michel Grandjean : « Nous vivons des temps difficiles, voire de crise… Mais nous ne sommes pas les premiers à en connaître. L’historien doit donc donner les instruments qui les aideront à prendre du recul », voire à relativiser. « Il faut articuler les

travaux d’analyse pointue et les synthèses qui embrassent large », conclut-il.

Historia magistra vitae

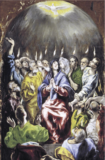

Le Concile Vatican II a élaboré deux documents d’ecclésiologie, Lumen Gentium et Gaudium et Spes, déclinant grosso modo les deux dimensions de l’Eglise, verticale et horizontale (théologique et historique) ; en cela, les pères conciliaires ont été fidèles à l’impulsion d’un certain évangéliste…

En effet, saint Luc est le seul à faire suivre son évangile – « récit des événements… tels que nous les ont transmis… les témoins oculaires… devenus serviteurs de la parole… » (Lc 1, 1) – d’une histoire des débuts du christianisme : les Actes des Apôtres. Page après page, s’y dénoue la rencontre entre cette Parole et les cultures locales (Jérusalem, Athènes, Rome…). Luc a déjà le souci « d’une information fiable sur la vie du Nazaréen » 4. A partir de lui, « on ne débat pas seulement d’un écrit doctrinal déterminé, mais fondamentalement d’une manière d’être en Eglise ».5

Les cinq derniers papes ont guidé l’Eglise catholique, tout à la fois courageux dans certaines décisions et confiants pour l’avenir, car intimes connaisseurs de son passé 6 ; et ils ont sillonné, à partir de Paul VI, tous les continents – un peu à la « saint Paul sur les routes du monde romain » 7 – pour connaître les Eglises locales, sur place.

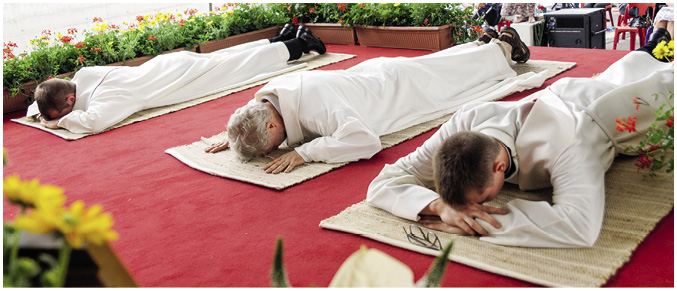

L’histoire par les pieds !

« J’accorde une grande importance à

l’histoire par les pieds », confie Jacques Rime, c’est-à-dire « aller visiter tel lieu pour pouvoir en parler. » Thématisée par Antoine de Baecque 8, la « démarche historiographique » consiste à remonter dans le temps au rythme de sa marche, traversant le tissu urbain et les traces d’autrefois. « L’histoire devient une expérience sensible », dit Jacques Rime, voire sensorielle ; et l’on peut interroger des témoins et chercher des anecdotes – véritables pépites d’une sorte de ruée vers la narration !

Un passé pour le futur

« Faire appel à la mémoire ne veut pas dire s’ancrer dans l’autoconservation, mais plutôt rappeler la vie et la vitalité d’un parcours en continuel développement », explique François à la Curie Romaine, en décembre 2019. Et de conclure : « La mémoire n’est pas statique, elle est dynamique, comme le disait ce grand homme [G. Mahler] : la

tradition est la garantie du futur et non pas la gardienne des cendres. » Lire de l’Histoire de l’Eglise, la grande ou la petite, sert tant de consolation aux turpitudes institutionnelles que de démonstration du génie du christianisme.

1 Simon Butticaz, Comment l’Eglise est-elle née ?, Genève : Labor et Fides, 2021, p. 19.

2 Par exemple, pour le catholicisme, le primat romain.

3 De Oratore, II, 62, où Cicéron traite de la rhétorique en matière d’écriture de l’histoire de Rome.

4 D. Marguerat et E. Steffek, « Evangile selon Luc », dans : DC. Focant et D. Marguerat (dir.), Le Nouveau Testament commenté, Paris et Genève : Bayard et Labor et Fides, 2012, p. 247.

5 M.-F. Baslez, Les premiers bâtisseurs de l’Eglise. Correspondances épiscopales IIe-IIIe siècles, Fayard Histoire, 2016, p. 241.

6 Cf. Le Pape a dit, page IV.

7 Ouvrage de C. Reynier, Cerf, Lire la Bible 155, 2009.

8 Dans Une histoire de la marche, Agora n. 435, Paris : Pocket.