Comment être chrétien dans un monde qui ne l’est plus? Le thème du mois résonne douloureusement avec l’actualité. A l’heure où je vous écris, l’Ukraine est brutalement envahie depuis 7 jours: décréation et désolation d’un unique peuple, les Slaves orientaux, pourtant baigné de christianisme orthodoxe.

L’art-thérapie… un chemin de guérison intérieure

Orange, bleu, jaune, vert, rouge… cercles, lignes, spirales, formes… joie, tristesse, colère, angoisse… déprime, perte de sens, deuil, séparation, licenciement, maladie, quête existentielle ou spirituelle… amélioration, libération, guérison, transformation, réponses, solutions… Voilà des mots clés propres à l’art-thérapie. Des termes qui reviennent souvent dans les échanges entre l’art-thérapeute, Marianne Boisset, et les personnes qu’elle accompagne dans sa pratique privée ou institutionnelle.

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL TORNAY

PHOTOS : DR

Marianne, comment en êtes-vous arrivée à l’art-thérapie ?

Marianne, comment en êtes-vous arrivée à l’art-thérapie ?

J’aime apprendre et comprendre. J’aime comprendre et partager. J’aime partager et apprendre. J’aime les « cœur à cœur » et l’avancée des âmes sur leur chemin de Vie. Depuis toujours, la question de l’humain et de son fonctionnement me passionne. J’ai beaucoup lu et fait diverses formations en lien avec la psychologie, la théologie, la spiritualité, la relation d’aide, le cheminement personnel et l’accompagnement en fin de vie. J’ai également toujours aimé m’exprimer par la créativité. Un beau jour, tout s’est mis en place et la profession d’art-thérapeute est arrivée comme une évidence dans ma vie. Actuellement, j’ai une pratique privée dans mon atelier d’art-thérapie, l’Atelier Joze qui se trouve à Martigny et j’ai également un engagement auprès de l’Hôpital du Valais dans le service des soins palliatifs de l’hôpital de Martigny dont je suis membre de l’équipe interdisciplinaire.

Mais qu’est-ce que l’art-thérapie ?

L’art-thérapie est une méthode d’accompagnement de la personne qui propose une prise en charge thérapeutique. Par diverses techniques liées à la créativité, cet accompagnement permet une extériorisation des émotions, des sentiments, des ressentis et offre ainsi la possibilité de se reconnecter à son intériorité. Exprimer ce qu’il y a dedans permet de comprendre ce qui s’y passe. Il devient alors possible de dépasser ses blocages et de transformer en douceur ce qui demande à l’être. L’art-thérapie est un moyen efficace pour travailler ses conflits, ses questionnements, ses difficultés. Elle permet de découvrir les solutions qui restaurent la confiance et l’estime de soi en rétablissant l’équilibre perdu ou fragilisé par des circonstances particulières, telles que le deuil, la séparation ou la maladie.

Comment est-ce que ça se passe ?

L’art-thérapie propose l’expression de soi à travers divers matériaux et techniques : peinture, dessin, argile, plâtre, fusain, collage, images, conte, écriture, etc. Le processus créatif amène des prises de conscience qui permettent une transformation. Libérée des croyances limitantes, des schémas répétitifs, de ce qui l’encombre, la personne peut alors progresser plus légèrement et plus allègrement en découvrant ses potentiels pour aller vers une meilleure version d’elle-même.

Quels en sont les effets ?

Un accompagnement art-thérapeutique s’envisage dans le sens d’une quête identitaire et propose à la personne d’aller à la rencontre d’elle-même, de découvrir d’autres aspects de son être, de puiser dans ses propres ressources et d’utiliser ces nouvelles énergies pour dépasser les difficultés et avancer vers le mieux-être. Les effets mesurables sont nombreux et divers : baisse ou disparition de l’angoisse, meilleure compréhension et gestion des émotions, rétablissement de la confiance et de l’estime de soi, diminution ou disparition de certains symptômes physiques (mal de vente, de tête, douleurs diverses, etc.), apaisement, reconnexion à la joie de vivre, au mieux-être, etc. La liste n’est pas exhaustive.

A qui s’adresse l’art-thérapie ?

L’art-thérapie s’adresse à tous les âges, des enfants de 4 ans jusqu’aux personnes qui se trouvent dans le grand âge. Aucune connaissance ou compétence artistiques ne sont nécessaires. Dans ma pratique privée, je reçois des enfants, des jeunes et des adultes de tous âges. Dans l’unité des soins palliatifs où j’interviens également, je prends en charge des personnes avec des difficultés liées à la maladie ou je les accompagne dans leur fin de vie. Je suis également les familles dans leur processus de deuil. J’ai aussi eu un engagement dans un EMS auprès des personnes âgées. A plusieurs reprises, je suis intervenue dans des classes, ainsi qu’auprès d’associations.

Quand y avoir recours ?

Les demandes de prises en charge sont motivées par des difficultés qui nécessitent un soutien thérapeutique momentané : stress, déprime, manque de confiance en soi, sentiment d’abandon, difficultés relationnelles, perte de sens, détresse émotionnelle, deuil, séparation, troubles anxieux, crise existentielle, questions autour de la mort, etc.

La pandémie que nous traversons et sa kyrielle de mesures restrictives ont eu un impact négatif très fort sur tout le monde. Nous avons tous été touchés à divers degrés. Certaines personnes s’en sortent très bien, d’autres peinent : absence de motivation, d’envie de vivre… Ici encore, l’art-thérapie offre une possibilité de dire et de se dire, pour préserver la santé mentale, rétablir la confiance en soi et en la vie, se reconnecter à son essentiel.

Est-ce que des ateliers auront bientôt lieu ?

Oui, j’anime avec une amie thérapeute, Nathalie Getz, des ateliers d’écriture créative où les techniques d’art-thérapie sont utilisées pour amener une écriture spontanée. Nous explorons les grandes étapes de la vie : enfance – adolescence – âge adulte – grand âge en les parcourant sous des angles inhabituels. Nous proposons un voyage autobiographique à la quête du merveilleux qui se trouve au fond de chacune, chacun et qui attend de venir à jour par le chemin des mots.

Prochains ateliers d’écriture:

Les lundis soir de 19h à 21h30

25 avril puis 2-9 et 16 mai 2022 à Martigny

et le week-end des 11 et 12 juin 2022 à Sion

Détails et infos : www.atelierjoze.com ou 079 314 24 84

Parcours Théodule… un sacré chemin !

Trois personnes de la paroisse de Martigny, Fabienne Seydoux, Stéphanie Fracheboud et Rafaela Nigg vont terminer bientôt la formation Théodule qui prépare ceux et celles (celles surtout !) qui vont collaborer dans les paroisses du diocèse pour la catéchèse et la diaconie. Fabienne et Stéphanie nous partagent leurs impressions et leurs expériences.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE BESSON

PHOTOS : DR

Pourquoi j’ai commencé cette formation ?

Fabienne : Je suis ce que l’on appelle une « recommençante ». Après m’être éloignée de la religion catholique pendant près de 30 ans, une expérience très particulière m’a ramenée vers Dieu et donnée un désir ardent de le connaître davantage. De plus, comme bien souvent avec les recommençants, la vie ecclésiale ne semblait pas répondre à mes attentes. Ainsi au lieu de continuer à me plaindre des manquements que je constatais, j’ai décidé de me mettre au service de ma paroisse. Le parcours Théodule s’est présenté comme la formation idéale pour moi, car elle me permettait non seulement d’acquérir des notions théologiques de base, mais également de la pratique.

Comment se déroule cette formation ?

Cette formation est assez exigeante, car elle se déroule sur trois ans. Elle est constituée de cours (un soir par semaine durant les périodes scolaires), de journées d’approfondissement et d’un stage pratique réalisé dans un domaine pastoral particulier. Mais l’investissement en vaut la peine, car cette formation est passionnante et très enrichissante.

Ce que cela m’a apporté

En tant qu’enseignante au cycle d’orientation depuis plus de 20 ans, j’aurais pu opter pour la catéchèse, mais je me sentais appelée à autre chose. Mon désir de découverte a été plus que comblé ! Mon stage pratique ayant pris une tout autre tournure que prévu, je me suis retrouvée à m’engager dans divers secteurs, ce qui m’a permis de découvrir ma paroisse, d’apprendre son fonctionnement et de faire connaissance avec ses paroissiens qui, soit dit en passant, sont charmants et attachants. J’ai donc eu l’occasion de m’occuper du groupe des BCBG (des jeunes de 12 à 16 ans ayant fait leur confirmation), des servants de messe, d’un atelier pour les plus petits au Bourg, de l’atelier de la Parole. J’officie également comme aide-sacristine, auxiliaire de l’eucharistie, lectrice et suis secrétaire du Conseil de communauté. Le fait de m’être engagée dans des domaines que je ne maîtrisais absolument pas, m’a fait sortir de ma zone de confort. Certaines expériences n’ont pas toujours été faciles à vivre, mais elles constituent une belle école de vie qui m’ont permis de travailler le savoir-être en plus du savoir-faire…

Les ateliers de la Parole

Stéphanie : Je me suis engagée dans le parcours Théodule pour faire de la catéchèse dans le cadre de la paroisse. J’avais commencé à en faire avec la première de mes filles puis j’ai eu envie de continuer et je suis restée dans l’équipe… Actuellement, j’anime les ateliers de la Parole. C’est vraiment riche, on prépare les textes et on se laisse surprendre par les questions ou les réflexions des enfants… Ils ne voient pas du tout les choses comme nous ! Je me souviens de la discussion autour de la parabole « des ouvriers de la onzième heure » : pour les enfants, c’était normal que ce soit le chef qui décide et si celui qui n’a travaillé qu’une heure a faim, il doit recevoir ce qu’il faut pour manger ! Ils ont le don de comprendre et ils ne se rendent pas forcément compte de la profondeur de leur réflexion… J’ai beaucoup de plaisir à animer ces ateliers !

Richesse du parcours Théodule

Le parcours Théodule m’a apporté un certain « bagage » car j’ai vraiment démarré cette formation avec l’enseignement catéchétique de mon enfance. Pour moi tout était nouveau et enthousiasmant : les cours de liturgie, les cours bibliques donnés par des intervenants formidables comme Monique Dorsaz ou Vincent Lafargue… Vraiment, ces personnes sont de « l’or en barre » !

Moi qui ai une formation de libraire, je me suis passionnée pour l’étude des textes bibliques et quand on y ajoute la dimension de la foi, c’est magnifique ! Il y a des textes sur lesquels on aurait pu rester des mois… Ce qui est génial avec la Bible, c’est qu’on ne pourra jamais se dire : « C’est bon, il n’y a plus besoin de creuser, on a fait le tour ! » Il n’y a pas beaucoup de livres qui peuvent se targuer de ça…

Dans la formation, on est presque toutes des mamans et c’est souvent le parcours de nos enfants qui nous ont « ramenées » à l’église, c’est grâce à eux qu’on fait un bout de chemin en plus… Entre nous, dans nos rencontres, on discute beaucoup et c’est une chance, on échange sur nos expériences, nos pratiques qui peuvent être différentes d’une paroisse à l’autre, c’est très enrichissant !

Et vous ?

S’il y a des personnes qui souhaitent s’engager dans ce parcours, je peux leur dire qu’il faut oser ! Le parcours est exigeant, nourrissant, mais il n’est pas hors de portée, il est accessible à tous. De plus, on se sent en Eglise, on a en commun d’avoir beaucoup reçu et de souhaiter redonner quelque chose. J’encourage vraiment celles et ceux qui hésitent à faire le pas !

Plus d’informations sur cette formation sur https://www.catesion.com/theodule/

L’appel du curé

par Jean-Pascal Genoud

C’est pour moi un profond motif de joie et de reconnaissance de voir des personnes qui disent « oui » à un appel à s’engager en Eglise et à accepter de se former. Dans le contexte difficile d’une prise de distance de beaucoup de baptisés par rapport à la communauté chrétienne, comment ne pas être réjoui (et presque étonné !) qu’il soit possible, pour un secteur pastoral comme le nôtre, d’accompagner trois étudiantes au parcours de formation que le diocèse a mis en place ?

Le parcours Théodule offre un long chemin de trois ans, un chemin de découverte et d’approfondissement de la foi, par des cours du soir où peuvent être réexplorées les ressources que sont la Parole de Dieu et la pensée de l’Eglise. Les étudiants voient s’ouvrir des fenêtres sur d’immenses champs de connaissance, mais ils peuvent aussi faire l’expérience, dans une ambiance fraternelle et joyeuse, d’une équipe qui partage et où l’on se porte les uns les autres pour mieux avancer.

Membre du comité de la formation Théodule, je peux voir de près le soin avec lequel les formateurs font tout pour s’adapter aux besoins des personnes. C’est une recherche constante, appliquée pour établir les passerelles entre les personnes qui se forment et le passionnant dépôt dont dispose l’Eglise.

Mon vœu le plus cher serait de trouver à nouveau trois ou quatre candidats pour le prochain parcours qui commencera en 2024. Il est vital pour notre communauté paroissiale d’investir dans la formation. L’appel est lancé !

« Qui dites-vous que je suis ? »

La manière dont je considère la personne de Jésus détermine la manière dont je vis ma vie, opère des choix, prends des décisions, appréhende les relations, affronte les difficultés, mais aussi la façon dont je conçois la mort, la vie éternelle. Il s’agit de la question la plus importante. Jésus interpelle ses disciples: «Qui dit-on que je suis?» Puis, il s’intéresse à connaître leur propre perception: «Et vous, qui dites-vous que je suis?» (Mt 16, 15)

Une petite bougie en union de prière avec l’Ukraine

A nos portes le peuple ukrainien fait face à l’absurdité et à la violence d’une guerre fratricide. Face au raz de marée médiatique, on aurait tendance à se dire que plus rien d’autre n’existe. Et pourtant, tant d’autres peuples sont en grande détresse aujourd’hui. En fait, le mal fait grand bruit, on le sait. Il faut un cœur de chair pour découvrir les perles qui brillent comme un trésor d’espérance et de résurrection dans les mains, les yeux, le cœur d’une petite fille de 4 ans qui demande à sa maman d’aller à l’église allumer une bougie pour l’Ukraine. Acte qu’elle va désirer renouveler.

PAR VALÉRIE PIANTA

PHOTO : DR

A l’heure où j’ai réfléchi à ces lignes, puis à celles où je vous les écris, les bombes pleuvent sur l’Ukraine ; et avec les bombes, les tirs en rafale. C’est la terreur et le règne de la mort qui s’installent sous nos yeux atterrés. Une hémorragie de la vie se produit à travers les gens tués ou fuyant leurs terres. Nous assistons impuissants à cette nouvelle prise de pouvoir du mal et de la mort, aux portes de notre continent.

Ici, à nos côtés, se tiennent nos enfants et nos petits-enfants, comme de véritables petites éponges qui absorbent nos paroles, nos discussions, nos expressions effarées et qui voient, pour certains, des images – alors que d’autres plus petits, peut-être, les imaginent ! Dès lors que cette terrible réalité est là et qu’elle envahit d’inquiétude nos foyers à travers le débordement d’informations qui submerge tant les réseaux sociaux que les moyens de communications, comment ne pas expliquer avec nos mots à nos petits ce qui se passe ?

Et voilà qu’une petite fille devient signe de Résurrection parce qu’elle veut allumer une flamme dans cette nuit que nous, adultes, voyons menacer le monde. Une petite fille qui vient nous dire avec peu de mots, mais avec le puissant symbole pascal de la Lumière, qu’elle croit que sa prière va monter vers Jésus et vers Marie !

L’être humain porte en lui cet espace spirituel mystérieux : il est dessiné dans son ADN. C’est si puissant qu’une petite fille au cœur en alerte peut le découvrir et le révéler pour en extraire un signe de Lumière sur un chemin obscur. Elle pose une petite pierre pour construire la paix, pour ébaucher le chemin qui conduit vers Pâques, le grand passage de la mort à la vie en Jésus, le Christ, qui est venu défier le mal et la mort et en est sorti victorieux !

Tout cela, elle ne le sait pas (encore) ! Mais c’est un trésor caché en elle dans cet espace où Dieu se dessine, et l’appelle. Et nous, adultes, le mesurons-nous vraiment lorsque nous sommes nous aussi, par nos tout petits gestes, des témoins du Christ-Paix ?

Cette (ma) petite fille est un témoin de Pâques, une étincelle de vie qui participe au feu de la Résurrection ! Le croirez-vous ?

Abbaye de Saint-Maurice : ça mousse !

C’est au cœur du vignoble de Bex, dans une très ancienne cave dont les premiers documents qui la mentionne remontent à l’an 1244, que l’Abbaye de Saint-Maurice a choisi d’installer sa brasserie et commencé à produire de la bière, juste avant la pandémie. L’idée vient d’un des chanoines, bavarois d’origine. Passé les imposantes portes en bois, une dizaine de cuves de fermentation et de brassage nous font face. Trois bières y sont élevées et chacune d’elles reflète un concept, une histoire, tirée de l’Abbaye et de ses valeurs.

Alexandre Frezzato: un Martignerain chez les Dominicains !

Né en 1992 d’un père d’origine italienne et d’une mère valaisanne, Alexandre Frezzato a grandi à Martigny. Il est passé par le Collège de Saint-Maurice et le Collège des Creusets à Sion. Après une année de service civil comme éducateur au Foyer Don Bosco à Sion, il commence l’Université à Fribourg en 2013 en philosophie et histoire, puis l’année suivante en philosophie et théologie, au moment où il opère «un retour à la foi». Alexandre Frezzato, frère dominicain, a prononcé ses vœux définitifs le 12 février dernier: «Un don total à Dieu pour la vie», résume-t-il… Il est aussi, depuis peu, adjoint de la représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Fribourg francophone.

PAR GRÉGORY ROTH, CATH.CH (TEXTE ADAPTÉ) | PHOTO : CATH.CH

A la veille de prononcer vos vœux définitifs, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Je suis totalement serein. Car, dans le concret de ma vie au quotidien, je sais à quoi je m’engage. J’ai eu six ans pour vivre, expérimenter et éprouver ce qu’est une vocation dominicaine. Ce sont six ans de fiançailles, en quelque sorte. J’ai attendu que le fruit soit mûr et que je sois en eaux calmes pour prendre ma décision. La pandémie a également fait retarder le processus. En fait, la pandémie m’a permis de me poser plus sérieusement la question. Et de conclure que je ne donne pas ma vie à l’Ordre dominicain parce que ma vocation sera utile, mais plutôt, parce que c’est ce que Dieu veut pour moi.

Qu’est-ce qui vous fait tenir dans la foi, sur ce chemin de vie consacrée ?

C’est lié à mon caractère et à ma personnalité. Dans tout ce que j’ai fait, peu importe le domaine, j’ai toujours cherché une sorte d’absolu, à aller au bout des choses, sans témérité, mais de manière un peu jusqu’au-boutiste. Si Dieu est la plus grande réalité vers laquelle on peut tendre, quels moyens puis-je me donner pour être le plus disponible à son service ? Pour moi, la réponse a clairement été la vie consacrée : donner tous les aspects de mon existence pour l’amour de Dieu, au service du prochain.

Quel sens donnez-vous à votre profession solennelle : un mariage, un contrat… ?

C’est une promesse et une réponse à la promesse que Dieu fait à l’Homme. Dans toutes les pages de la Bible, Dieu promet sa fidélité à son peuple et à ceux qui Le suivent. J’essaye, à mon niveau, de répondre à cette promesse le plus fidèlement possible.

La promesse d’obéissance est primordiale dans l’Ordre dominicain…

Nous faisons les trois vœux religieux : l’obéissance, la pauvreté et la chasteté. Mais au moment de prononcer la formule de profession, on ne verbalise que celui d’obéissance. Une promesse que l’on fait à Dieu, à la Vierge et au Maître de l’Ordre, représenté par le Provincial.

Depuis quelques mois, vous devez aussi « obéissance » à Mme Céline Ruffieux, la représentante de l’évêque à Fribourg. En quoi consiste cette fonction ?

L’adjoint est là pour soutenir les actions et les décisions prises par la représentante. Comme elle n’est pas théologienne de formation, elle a souhaité pouvoir compter sur un adjoint qui possède quelques compétences dans ce domaine. C’est, à mon sens, une belle manière d’intégrer un regard théologique dans les décisions pastorales. Nous essayons de trouver la manière la plus ajustée et appropriée de répondre aux situations concrètes.

Comment cela se passe concrètement ?

Céline va sur le terrain pour rencontrer des prêtres et des équipes pastorales. Généralement, à son retour, nous en débriefons. Il s’agit ensuite de réfléchir ensemble aux différentes solutions à apporter, afin qu’elle retourne sur le terrain avec du solide. Il me semble que notre binôme fonctionne bien ainsi, toujours enrichi par cet échange. Nous essayons de trouver la manière la plus ajustée, appropriée et « catholique » si je puis dire, de répondre aux situations concrètes.

Comment conjuguez-vous la vie religieuse avec cet engagement pastoral ?

Du point de vue de la vie dominicaine, je ne suis pas prêtre. Je suis encore frère étudiant et en formation. A ce stade, on confie habituellement un apostolat pour « faire ses armes », comme donner le caté à des jeunes.

Paradoxalement, ce que je fais à la Maison diocésaine implique de sérieuses responsabilités : tout simplement car j’ai accès à de nombreuses informations, y compris des dossiers sensibles. Il y a donc de vraies attentes qui supposent une vive conscience professionnelle. En revanche, ce qui est pratique, c’est que les horaires sont réguliers, ce qui me permet de composer facilement avec la licence canonique à l’Université et les différents apostolats liés au couvent.

Au matin de Pâques

Toute ombre dévoile la Lumière,

Et laisse transparaître la Vie.

Toute nuit s’incline devant le jour Nouveau.

Pour que la Vie surgisse…

Entrer en résonance avec la Parole

Faire résonner la Parole de Dieu, voilà le grand défi de la catéchèse.

C’est au travers de gestes, de vie partagée toute simple mais en vérité que la résonance de l’amour infini de Dieu peut être visible. En ce temps un peu spécial pour partager la vie d’une façon spontanée, la catéchèse est bien vivante…

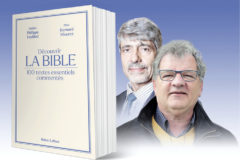

Découvrir la bible, cent textes essentiels commentés

Durant le confinement, des membres des Editions Robert Laffont se sont rendu compte

que les libraires vendaient un nombre de bibles plus important que d’ordinaire. Les lecteurs cherchaient peut-être des clés pour comprendre ce moment de crise particulier, seulement voilà… en ouvrant la bible, ils ne comprenaient rien !

Le diacre Christian Thurre, ambassadeur diocésain pour l’écologie

Inciter toutes les entités paroissiales et ecclésiales à penser et agir écologie : c’est, en résumé, le mandat que l’évêque de Sion a confié à Christian Thurre, diacre, ordonné en juin dernier. Une mission qui permet à ce scientifique de conjuguer écologie et spiritualité. Rencontre.

PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : GÉRARD RAYMOND, RAPHAËL ZBINDEN / CATH.CH

Comme tous les diacres permanents, Christian Thurre parcourt son chemin diaconal d’abord dans le cadre de son univers professionnel, en l’occurrence le Service de l’environnement de l’Etat du Valais. En tant que collaborateur scientifique, il participe aux études d’impacts écologiques pour que les projets mis à l’enquête soient conformes aux exigences légales. Il assure évidemment aussi régulièrement, comme tout diacre, un service à l’autel aux côtés du célébrant. Mais il fonctionne depuis quelques mois également comme mandataire de Mgr Lovey pour effectuer tout un travail de sensibilisation auprès des entités diocésaines pour qu’elles se soucient d’écologie.

Appliquer « Laudato Si’ ». – Un rôle qui est désormais dévolu à tous les diocèses par le Pape lui-même qui s’est souvent exprimé sur le thème de la protection de la Création, de cette « Maison commune » qui ne nous appartient pas mais qu’il nous incombe de protéger. L’encyclique papale « Laudato Si’ » est un texte de référence sur le sujet. Même si son expérience est encore brève, Christian Thurre est à l’évidence l’homme qu’il fallait pour remplir cette mission de sensibilisation que le Pape appelle les « intendants responsables du jardin de la Création ».

Agir via des éco-diagnostics. – Le délégué de l’évêque est, par son mandat, le seul délégué du diocèse au sein d’EcoEglise, l’organe œcuménique qui œuvre au niveau national à favoriser cette prise de conscience que les Eglises ont également leur rôle à jouer en matière d’écologie. Pour Christian Thurre, c’est une évidence : « Les Eglises doivent interpeller leurs communautés ! Chacun doit apporter sa pierre pour avoir une attitude éco-responsable. » Ainsi, l’organisme EcoEglise (➱ https://ecoeglise.ch) est spécialisé dans l’établissement d’éco-diagnostics qui conduisent à des propositions de mises en œuvre de mesures éco-responsables. Ce qui peut toucher au matériel pour les célébrations et l’administration, aux bâtiments, aux espaces verts gérés par les paroisses, etc.

Opération « Maison de la diaconie ». – Christian Thurre, en collaboration avec son épouse Marie-France, a effectué une première démarche dans ce sens début janvier 2022 avec la « Maison de la Diaconie » à Sion qui abrite notamment l’établissement Verso-l’Alto. Il trouve excellent que ce soit ce lieu diocésain qui lui permette de démarrer son action. Il espère que d’autres communautés, paroisses, etc. feront appel à lui. Il est disponible pour aller à la rencontre de ceux qui veulent agir à leur échelle dans une démarche qu’il qualifie non seulement d’écologiste, mais aussi de spirituelle.

Une dimension spirituelle. – Il cite la parabole du colibri qui apporte sa gouttelette, juste ça, mais déjà ça ! « Dans cette protection de la « Maison commune », il y a quelque part une dimension de conversion spirituelle, de se laisser blesser par cette réalité d’une nature insuffisamment respectée et de décider d’agir, à son échelle, individuelle, associative, paroissiale, etc. » s’enflamme Christian Thurre qui peste contre certains abus, comme la multiplication des canons à neige, par exemple, qui entraîne un gaspillage d’eau : « Nous ne pouvons pas, plus, nous comporter en enfants gâtés. Mais je suis optimiste : je crois qu’il y a une prise de conscience que l’on ne peut pas continuer à surexploiter la nature. De plus en plus de personnes se laissent toucher et décident d’agir ».

Le gaspillage fait des ravages

Pour freiner le dérèglement climatique, il est urgent d’opérer une transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, sans en faire payer le prix aux pays les plus pauvres. Tel est le message clé de la Campagne œcuménique 2022 qui reprend le slogan «Justice climatique, maintenant !»

Méditer autour de la tenture de Carême

André Besson, de Charrat, a été choisi par les responsable de la Campagne œcuménique 2022 pour écrire la méditation autour de la tenture de Carême. Il s’est laissé inspirer par cette image, ce pied dont l’ossature est blessée, brisée… Il élargit ici sa réflexion sur notre humanité souffrante, à notre terre meurtrie par l’homme. Voici quelques textes sur ce thème, en complément du carnet de méditation de la tenture de Carême 2022.

Gardien du bisse

Les bisses sont des canaux d’irrigation conçus le long du coteau pour amener de l’eau dans les pentes arides, afin d’arroser prés et cultures. Et si la métaphore du bisse était une invitation pour ma vie ?

Rencontre avec un athlète discret

Pour René Crettex, le sport n’est pas moins qu’une part de lui-même. Il fait du sport comme le sport l’a fait. Né à Martigny en 1968, René est l’époux de Marina, enseignante, et le père de Célien, Charline et Anthony. Domicilié à Ravoire, il est régulièrement en vadrouille dans les montagnes avec sa famille, et spécialement avec son fils Célien, ou ses amis sportifs.

L’Essentiel a voulu mieux saisir ce qui peut cheviller au corps une telle passion de l’effort et du dépassement de soi.

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL TORNAY

PHOTOS : GÉRARD BERTHOUD

Où cet amour du sport et du dépassement est-il ancré ?

C’est mon père qui m’a inculqué le goût de la compétition, lui qui était membre de l’équipe suisse de tir aux pigeons et pilote de rallye dans ses jeunes années. Avec ma sœur, nous avons appris le ski tout petit déjà. J’ai débuté ma réelle « carrière sportive » à l’âge de sept ans avec l’équitation. J’ai eu la chance de participer à plusieurs championnats d’Europe avec l’équipe suisse junior de saut d’obstacles. Je pensais mon avenir tout tracé dans ce domaine, mais la vie a rendu la suite de ma carrière trop compliquée et j’ai dû arrêter à l’âge de 17 ans. J’ai alors pratiqué le foot, le volley-ball et… la pétanque ! Et oui ?! J’ai eu la chance de remporter plusieurs titres au niveau national et j’ai également participé aux championnats du monde en 1998. Enfin, j’ai goûté à la montagne et au bien-être qu’elle me procure. Depuis, je ne cesse d’y retourner entre 4 et 5 fois par semaine.

Comment votre rapport à la compétition et à l’effort a-t-il évolué ?

Je suis toujours resté à ma place et n’ai jamais tenté de brûler les étapes. Par contre, du moment où je sens que la progression est possible, je tente ma chance à un échelon supérieur. Ma devise pourrait être… « avant de lâcher, on ne lâche pas », du coup, je suis assez teigneux et me donne les moyens d’atteindre mes objectifs.

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?

Je dirais d’abord ma victoire au Grand Prix international de Koppeinersee en Autriche en 1983 avec mon cheval « Furry ». J’avais tout gagné là-bas malgré une grande concurrence au niveau européen. Sinon, j’ai beaucoup de beaux souvenirs en montagne lors d’ascensions de nos mythiques 4000 ou lors de l’ascension d’un sommet de plus de 6000 mètres au Pérou en 2009. Au niveau émotion, c’est la dernière édition de la fameuse course italienne, la Mezzalama, qui a certainement été la plus forte. Les conditions étaient très difficiles. Avec mon fils Célien et un de ses amis Valdôtain Stefano, nous avions rallié l’arrivée non sans peine en lâchant tous les trois une petite larme. Enfin, je dirais la dernière PDG en 2018 avec mes amis Manu et Stéphane où nous avons atteint notre objectif après 8h15 de course.

Vous est-il arrivé de pousser les limites au-delà du raisonnable ?

Je ne crois pas vraiment. C’est vrai que parfois, on pousse ses limites assez loin, mais je pense que l’homme est capable grâce au mental d’aller beaucoup plus loin. Par contre, j’avoue que c’est grâce… ou à cause de mon mental que j’ai pu atteindre certains objectifs compliqués. Je m’organise toutefois pour ne pas planifier des sorties au-delà de mes compétences techniques. Je vais donc volontiers plus loin, mais avec raison.

Est-ce la performance ou une autre motivation qui vous tient au cœur ?

A vrai dire, je ne sais pas vraiment ce que je recherche au fond. J’aime ce que je fais et les émotions que ça me procure. Tant que j’éprouve du plaisir à faire ce que je fais, je continuerai. Par contre, c’est vrai que la raison me rattrape parfois (souvent grâce à ma femme) et me remet les pieds sur terre. Il me faut accepter que ma progression ne se passe plus vraiment comme j’aimerais.

Comment vivez-vous le fait de souffrir pour parvenir ?

Je trouve ça normal. Le sport que je pratique est difficile physiquement et mentalement. Sans accepter la souffrance, on n’arrive à rien. Pour certains, c’est du masochisme, mais quand on comprend que grâce à la persévérance, on peut y arriver, c’est une magnifique satisfaction. Et dans la vie, à part l’amour inconditionnel de Dieu ou de sa famille, rien ne nous est offert gratuitement.

Comment voyez-vous le moment où vous ne pourrez plus vous y adonner comme vous le voudriez ?

Voilà un autre objectif ! Je sais que je dois me préparer à lever le pied gentiment concernant la compétition car les années passent et ça devient très difficile de garder le niveau. Je dois donc faire un chemin afin d’accepter de changer d’orientation tout en essayant de garder du plaisir. J’espère que je pourrai profiter encore longtemps de ces moments magiques dans notre nature magnifique, même sans dossard ou sans objectif.

Quel sens donnez-vous à vos efforts ?

C’est une très bonne question à laquelle j’ai franchement de la peine à répondre. Je sais que les premiers seront les derniers et ça me fait parfois réfléchir. Mais j’ai toujours été un compétiteur dans l’âme. Du coup, les efforts que je fais me permettent de me mesurer aux autres. J’ai donc encore du pain sur la planche pour changer ma vision des choses. Bien sûr, la compétition n’est qu’une petite partie de ce que je vis et partage en montagne ou durant les courses. Car les after sont toujours remplis de super moments. Du coup, c’est justement dans ces moments-là que je trouve un réel sens.

Comment relieriez-vous sport et foi ?

Disons que la beauté de la nature dans laquelle j’évolue à travers mes activités sportives me donne une réponse toute faite à la question. De plus, au sommet de presque chaque montagne je me connecte intérieurement avec Jésus proche de la traditionnelle croix qui me rappelle qui je suis.

Ton eau

Je me prends à rêver d’être l’eau où tu plonges les mains, Jésus, ce dernier jour, pour baigner les pieds de ceux que tu sers avant de les quitter. Toi, tu toucherais leurs pieds et tu toucherais leurs yeux s’ils acceptent de les ouvrir. Toi, tu prendrais tout ton temps pour oindre leur être, consoler leur être, les guérir de leur indignité en les aimant.

Autolimitation

PAR JEAN-PASCAL GENOUD | PHOTO : PIXABAY

L’immense penseur et écrivain russe, Alexandre Soljenitsyne, au soir de sa vie, donnait trois conditions qui lui paraissaient nécessaires à l’avenir de l’humanité. L’une d’entre elles, il l’appelait autolimitation, se référant à la longue tradition chrétienne.

Il est évident que notre monde s’est emballé dans une frénésie de consommation, rendue possible par les révolutions industrielles et technologiques des derniers siècles. Longtemps cela a paru être de l’ordre d’un formidable progrès, dans une sorte d’ivresse devant les possibilités offertes par le développement stupéfiant de la science et de la technique.

Le XXIe siècle devait toutefois marquer un tournant. Prise de conscience douloureuse que les ressources de notre planète de sont pas infinies et que la hausse du niveau de vie d’une bonne partie du monde s’accompagnait de tout un cortège de fléaux redoutables. Pollution engendrée par l’activité économique, perturbations repérées dans les équilibres climatiques, perte de la biodiversité s’additionnent pour assombrir un avenir devenu plein de risques.

Dans ce contexte, la sagesse du vieux sage russe ne peut que nous interpeller, lui qui, des décennies à l’avance, prônait le principe d’autolimitation. Je peux faire trois voyages par année, mais je peux aussi choisir de n’en faire qu’un, que je prépare avec d’autant plus de soin et que je risque d’apprécier avec davantage de goût. Je peux céder à la tentation des sirènes de la publicité pour avoir l’ordinateur ou le téléphone portable dernier cri, mais je peux y résister librement. Je peux décider de faire moins de kilomètres avec ma voiture pour une occupation de mes loisirs plus en qualité qu’en quantité.

Devrais-je tomber dans un christianisme tristement puritain ? Avec au ventre, la peur de vivre pleinement et une mauvaise conscience permanente ?

Le Carême pourrait être au contraire ce temps d’une réflexion pour une joyeuse exigence. Le temps d’un engagement pour dépenser moins afin de vivre mieux. Avec la joie morale de conjurer un avenir menaçant. Nous serions alors les témoins d’un Dieu qui ne nous a pas voulus tout-puissants, mais capables de vivre intensément et solidairement nos limites humaines.

Une femme médecin s’engage dans un hôpital au Bénin

Romaine Pouget est native d’Orsières. Durant 9 ans, elle a été médecin-chef à l’hôpital de Martigny. En 2020, elle a fait le choix de cesser momentanément sa carrière pour s’engager dans un hôpital de Cotonou au Bénin. Romaine est connue pour avoir les pieds sur terre, un caractère bien trempé, un sourire communicatif et une générosité jamais prise en défaut ! Entretien.

PAR MICHEL ABBET

PHOTOS : COLLECTION ROMAINE POUGET

Romaine, l’année dernière fut une année charnière…

Oui et non. Je sentais intérieurement qu’il fallait changer, donner une autre orientation à ma vie. L’épuisement professionnel guettait, il fallait dire stop.

Et vous avez démissionné du poste de médecin-chef de l’hôpital de Martigny, que vous occupiez depuis neuf ans. Vu de l’extérieur, c’était surprenant !

Certainement, puisque je n’avais pas d’autre poste en vue. Toutefois quand on s’épuise dans une situation et qu’il n’y a pas de développement possible malgré tous les efforts fournis, je crois qu’il faut savoir se retirer, quitter. J’ai longtemps hésité avant de prendre cette décision, notamment par souci de ce que cela allait impliquer pour le site de Martigny. J’ai confié mon avenir professionnel à la vierge Marie et finalement il m’est paru clair qu’il fallait aller « plus loin », même si on ne sait pas d’emblée « où » cela va nous mener. Maintenant, avec le recul, je me dis que c’était une « décision inspirée ». Mais cela n’a pas été tout seul.

Vous avez « galéré » quelque peu ?

Disons que dans ma vie, j’ai l’habitude de répondre à un Appel… Et là, à part l’appel à quitter, je n’entendais pas l’Appel avec A majuscule, donc ça me stressait forcément un peu. C’est comme quand on marche en montagne dans le brouillard et qu’on voit un piquet après l’autre mais pas le but. J’avais depuis un moment l’idée de m’octroyer une année sabbatique pour prendre de la distance et donner de ma personne autrement et ailleurs. Des séjours en Argentine, au Togo et au Vietnam étaient envisagés… mais tous ces projets ont été systématiquement contrariés par la pandémie… rien de ce que je programmais ne se concrétisait. Comme je suis peu patiente de nature, je n’ai pas trouvé ça très confortable sur le moment !

Les piquets ?

Un des piquets a été par exemple « Notre Dame du Mont-Carmel ». Mon père Gaspard avait fait l’AVC (qui a conduit à son décès) le 16 juillet 2019, jour de Notre Dame du Mont-Carmel, alors que j’étais précisément à Lourdes (c’est aussi le dernier jour des apparitions). Par la suite, de façon assez incroyable (cf. suite…), je me retrouvais sans l’avoir prémédité très souvent dans des lieux qui lui étaient dédiés.

Et…

En septembre 2020, alors que le « plan Argentine » devenait une nouvelle fois très incertain, le Seigneur a soufflé à ma sœur Bénédicte d’aller demander au prêtre béninois Gildas Chibozo (en poste dans le secteur Entremont) de « prendre Romaine au Bénin ». Il lui a répondu : « Oui, bien sûr, c’est une très bonne idée on va demander au père Théophile Akoha »… qui a dit : « Qu’elle vienne et on verra ! » Une fois de plus il a fallu attendre… La deuxième vague du Covid est arrivée en automne. Evidemment il fallait aider, j’ai repris provisoirement du service à l’hôpital de Martigny pour six mois, pour passer le gros de la crise.

Finalement…

Finalement la situation sanitaire s’est calmée et j’ai enfin pu « mettre les voiles ». Je suis partie pour Cotonou le lundi de Pâques 2021 et y suis restée presque trois mois. La semaine je travaillais à l’hôpital Saint-Luc (qui est le deuxième plus grand hôpital de Cotonou en termes d’affluence et qui dépend de l’archidiocèse de Cotonou), m’occupant surtout de la médecine interne et de la réanimation. J’étais logée à la résidence des prêtres, près de l’institut Jean-Paul II (Institut de formation notamment en pastorale de la famille où les diocèses d’Afrique de l’Ouest envoie des prêtres, agents pastoraux se former pour 2-3 ans), ce qui m’a permis d’avoir la messe quotidienne et de faire communauté avec eux.

Et… j’ai découvert après deux semaines que la statue de l’oratoire qui est dans cour de l’hôpital Saint-Luc est… Notre Dame du Mont-Carmel !

On voit vos yeux briller !

Oh oui ! Rien ne m’a coûté ! J’ai très rapidement réalisé que j’allais devoir longtemps dire merci pour cette Afrique. C’est comme si le Seigneur m’avait mise globalement en été. Je n’avais qu’à soigner les personnes, à prier, à découvrir des frères et sœurs aux magnifiques valeurs humaines et un nouveau pays. Grande joie intérieure de partager avec eux cette simplicité de vie, de découvrir une autre culture, de chanter et prier avec eux et de prendre soin d’eux comme ils ont si bien pris soin de moi.

Magnifiques valeurs humaines ?

La première chose qui m’a sauté aux yeux quand je suis arrivée au Bénin, c’est la vie ! La joie, la relation avec Dieu, avec les autres, en toute simplicité. Je me suis sentie d’entrée bien, dans une société où les valeurs essentielles vont de soi. Les gens parlent naturellement de Dieu par exemple et ceci quelle que soit leur religion. On « rend grâce » parce que l’on a bien dormi, on « bénit » le Seigneur d’être en vie, on demande une « pluie de bénédictions » pour celui qui a son anniversaire, on lui demande de nous soutenir dans tous les passages difficiles, bref, Dieu fait partie du « quotidien ». Le contexte fait que l’on a vraiment conscience que la vie est passagère et qu’elle peut basculer à tout moment.

Et par rapport à nos valeurs ?…

Par rapport aux « couleurs et à la chaleur » africaines, une impression un peu de « gris et de froid » au niveau de l’humanité occidentale, comme si l’on s’était mis un peu en hypothermie générale… Peut-être parce que de ce côté-ci, pour le moment, on a mis de côté la Source de la Vie… en pensant être des sources nous-mêmes et en éludant au maximum les questions existentielles essentielles… en courant dans tous les sens…

Au niveau médical…

Bien sûr, c’est un peu un « désert » au niveau des moyens techniques et il faudra vraiment les aider pour ceci. On peut aussi parfois imaginer une meilleure organisation pour sauver des vies, mais les qualités humaines des soignants sont remarquables, de même que l’attitude des malades et de leurs proches qui se plaignent rarement. Beaucoup de malades relativement jeunes ne peuvent être sauvés, mais quand on a fait « tout ce qu’on a pu » on le confie à Dieu. Il y a très peu de révolte par rapport au départ d’une personne.

Vous allez donc retourner au Bénin ?

Grace à Dieu, oui ! A mon retour, j’ai vraiment ressenti le désir de pouvoir donner un peu de mon temps et de mes compétences à cette chère terre africaine qui me fait d’ailleurs tant de bien. Comme le Seigneur nous fait toujours désirer ce qu’Il veut nous donner, Il m’a trouvé un super plan professionnel « africo-compatible ». Je suis engagée dès septembre comme médecin-chef adjoint dans le service d’urgences de l’hôpital du Jura ce qui me permet de partir deux fois deux mois par an au Bénin, ce qui me permettra, entre autres, de contribuer au développement des soins aigus de l’hôpital Saint-Luc et de former les médecins sur place. La proposition écrite des ressources humaines m’est arrivée…le 16 juillet (jour de Notre Dame du Mont-Carmel)…

Alors, pour en parler, on prend rendez-vous pour un prochain entretien ?

Volontiers. A Cotonou ?

Merci beaucoup Romaine, bon vent et que Dieu vous accompagne !

« Tu reçois plus que ce que tu donnes ! »

En mai 1968, je suis entré au Séminaire de Martigny sans aucune expérience de vie avec des personnes handicapées. Un jour, deux éducatrices de l’Ecole La Bruyère m’ont dit : « Vous devez venir faire le catéchisme chez nous ! » Après la première leçon, dans trois classes un enfant trisomique m’a dit : « Nicolas, ça va la tête toi ? » J’avais réussi « mon examen d’entrée » !

Valentines et Valentins sur la sellette

Le 14 février, les fleuristes ont fort à faire ! Et d’où cela vient-il ? D’un certain Valentin, un grand absent du calendrier liturgique romain actuel. Mais quelle est donc cette date si révérée des amoureux ?

PAR PASCAL TORNAY

PHOTO : PIXABAY

L’encyclopédie participative Wikipédia nous apprend que le 14 février correspondait, dans la religion romaine, aux Lupercales, c’est-à-dire à des fêtes faunesques 1 qui se déroulaient du 13 au 15 février à Rome. On apprend aussi que « l’origine réelle de cette fête est attestée au 14e siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin était fêté comme une fête des amoureux car on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s’accoupler. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s’est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente ».

Dans l’Eglise catholique, au moins trois Valentin « se sont disputé » les honneurs du 14 février. Cependant, Valentin de Terni – un évêque martyrisé au 3e siècle – prend le dessus sur les autres en 1496. En effet, dès cette date, le pape Alexandre VI l’ancre dans le calendrier romain et lui attribue le titre de « patron des amoureux ». Cela n’a pas empêché l’Eglise de combattre la tradition du valentinage… 2.

Et ceci fut en vigueur… jusqu’en 1969, juste après le Concile Vatican II. C’est à ce moment que Paul VI décide premièrement de faire le ménage dans le calendrier liturgique général et – entre autres – deuxièmement d’y rayer Valentin ! Bien que certains diocèses aient maintenu sa mémoire, on y trouve aujourd’hui en lieu et place les compagnons Cyrille et Méthode, deux frères évêques connus pour avoir apporté l’Evangile chez les peuples slaves d’Europe centrale.

C’est au courant du 20e siècle que la fête liturgique de saint Valentin devient la fête commerciale que l’on connaît aujourd’hui : La Saint-Valentin. Cette récupération commerciale, il va de soi, continue d’en agacer certains et d’en réjouir d’autres. Il n’en reste pas moins qu’au-delà de pratiques commerciales un peu convenues, ce peut être l’occasion d’un geste qui manifeste à l’être choisi et aimé qu’il l’est véritablement (quoique).

Wikipédia nous apprend encore que la fête a pu être « associée plus étroitement à l’échange mutuel de » billets doux » ou de » valentins » illustrés de symboles tels qu’un cœur ou un Cupidon ailé. A l’envoi de billets au 19e siècle a succédé l’échange de cartes de vœux. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes ne se font pas selon la conception européenne où la carte de Saint-Valentin est envoyée à une personne unique. Il n’est pas rare qu’une personne envoie une dizaine de cartes et même que des élèves d’écoles primaires en envoient à leur maîtresse d’école ».

A l’heure actuelle, offrir à son épouse, le 14 février de chaque année, un nombre impair de roses rouges – entre 1 et 9 et plutôt 9 évidemment – reste un must très apprécié… des commerçants ! D’une manière générale pour les épouses, je n’en sais rien. Mais peut-être, me dis-je par expérience, préféreraient-elles parfois, un peu plus souvent, un bon coup de main pour le ménage…

1 « La fête des Lupercales est une fête de purification qui avait lieu à Rome. Les Lupercales ou Lupercalia sont, dans la Rome antique, des fêtes annuelles célébrées par les prêtres romains (luperques) en l’honneur de Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux.

2 « Coutume médiévale par laquelle, une fois l’an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. » On parle plus généralement d’un « espace ponctuel de liberté, où les règles pouvaient être transgressées ».