C’est en septembre 2021 que le Conseil de Fondation de la Maison Cana-Myriam s’adresse à la Maison de la Diaconie et de la Solidarité pour faire revivre la magnifique bâtisse occupée jusqu’en 2017 par la communauté Cana-Myriam à Muraz (Collombey). En étroite collaboration avec les membres du Conseil de fondation, une équipe de projet se met alors en route. Sa mission ? Discerner ce qui pourrait être le dessein de Dieu pour ce lieu hors du commun et mûrir un projet stimulant et viable.

« Je te garderai jusqu’à ton arrivée… »

Le sierrois Christophe Rosay ne pouvait pas manquer le spectacle sur la vie de Charles de Foucauld présenté à l’église du Bourg le 8 janvier dernier. En effet, l’Assekrem, où a vécu de Foucauld, a été le théâtre d’un bouleversement détonnant dans sa vie. C’est à cheval sur sa moto, en 1979, au cours d’une folle aventure qui le mènera dans le massif du Hoggar, dans cette Algérie si chère au Père de Foucauld, qu’il va découvrir le mystère de Dieu.

Le chemin de la sortie

Elle s’appelle Janine. Quand je la rencontre, elle a 90 ans passés. Elle ne ressemble pas à une grand-mère classique, mais à un troll, un lutin, un djinn… Janine, elle est un peu d’ici, un peu d’ailleurs… Rencontre.

Dans ce quartier, il y a…

A Martigny, dans le quartier de l’église, il y a la maison de commune, la police, la maison du Saint-Bernard, des bistrots et des restos, des petits commerces, le bureau de l’intégration et le Qlub Queer… Le Qlub Queer ?

«Je découvre un monde nouveau»

Sœur Colette Razafindramaro est malgache. Elle est membre de la Congrégation des Sœurs de Saint-Maurice. Je la rencontre alors qu’elle est en repos à La Pelouse sur Bex. Elle est arrivée dans nos contrées le 10 juillet 2022, à l’orée de son cinquantième anniversaire, et a œuvré un temps au Castel Notre-Dame à Martigny en lien avec l’aumônerie. En Suisse dans le cadre d’un échange avec ses consœurs, elle découvre un nouvel univers culturel et pastoral complètement différent pour son premier voyage hors de son île natale.

Propos recueillis par Pascal Tornay | Photos : DR

Comment trouvez-vous notre pays ?

C’est tellement différent de chez moi. Le premier mois a été difficile car tout est nouveau pour moi au niveau culturel, mais surtout au niveau des relations avec les gens. En fait, je ne parle pas encore suffisamment bien le français pour bien comprendre, c’est pour cela. Mais on me dit que je m’adapte vite. Heureusement, car je fais de mon mieux !

En fait, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas partir si loin. C’est la sœur supérieure à Madagascar qui m’a demandé de venir en Suisse pour un séjour de 2 ans. En réfléchissant, j’ai fini par me dire qu’on aurait peut-être besoin de moi là-bas et que ça pouvait être la volonté de Dieu… Si ça ne tenait qu’à moi, sûrement que je serais restée…

Et vous avez travaillé à Martigny ?

Oui, j’ai intégré l’aumônerie du Castel Notre-Dame quelques mois. J’ai aussi fréquenté le Café Clair de Vie et le Foyer d’Abraham où j’ai fait de belles rencontres ! Nous avons eu récemment la visite de votre évêque. En février prochain (L’entretien avec Sœur Colette a eu lieu à mi-janvier, ndlr.), je rejoindrai la petite communauté de Vétroz où je retrouverai deux consoeurs. On me donnera peut-être un travail de sacristine. On verra bien…

Ce sont vos parents qui vous ont fait connaître le Christ ?

Depuis l’âge de 6 mois, j’ai été élevée par mes grands-parents. Ce sont eux qui m’ont fait connaître le Christ et m’ont initiée à la vie chrétienne. Grand-Papa était catéchiste et il allait de communauté en communauté pour enseigner le catéchisme. Il avait notamment des contacts avec des religieuses. J’ai donc connu très tôt les sœurs de Saint-Maurice puisque j’ai fréquenté durant trois ans l’école de la mission où elles travaillaient. Puis dès l’âge de 12 ans jusqu’à la fin du collège, j’ai étudié à l’école publique de la ville de Marovoay.

Que vouliez-vous faire dans la vie ?

Devenir sœur religieuse, évidemment. Je n’ai jamais eu une autre idée d’aussi loin que je m’en rappelle. Etant petite, je tombais souvent. Une femme qui faisait des massages me soignait. Un jour elle m’a demandé ce que je souhaitais faire quand je serai grande. J’ai répondu « Sœur » ! L’ayant retrouvée quelques années après, elle s’est franchement étonnée que je le sois devenue… Vers 15-16 ans, l’appel s’est précisé et vers 20 ans ma décision était prise. Le problème : je détestais la couleur beige de l’habit que j’allais devoir porter en permanence… (rires) Etonnamment, je me souviens avoir répondu à un professeur de sciences qui m’appelait prophétiquement ma sœur, que je ne voudrai pas être religieuse. J’ai pourtant parcouru toutes les étapes exigées de la formation initiale pour la vie religieuse, d’aspirante à novice (1996-2002) et du juniorat aux vœux perpétuels (2002-2011). Quand j’ai présenté mon désir de devenir religieuse des sœurs de Saint-Maurice, Sœur Marie-Edith, responsable de la Région Madagascar à l’époque, m’avait affirmé qu’il fallait que je me forme avant d’entrer au couvent. C’est là que j’ai entrepris un apprentissage à l’école ménagère des religieuses de Don Bosco afin de pouvoir intégrer la communauté. J’aime la vie simple des sœurs qui échappe aux modes et aux mondanités.

Quels projets avez-vous ?

Aucun. Vous savez, au noviciat, j’ai été malade au point de me demander si j’allais survivre. C’est à la lecture des écrits de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à cette époque que j’ai compris à quel point c’est dans les petites choses que je serai attendue par Dieu. Moi, je suis petite et discrète. Je n’ai pas la force de faire de grandes choses. Venir en Suisse est pour moi déjà un projet bien ambitieux !

Jean-Marie Lovey en visite à Martigny

Lorsque nous préparions la visite pastorale de l’évêque à Martigny, le mot d’ordre était de présenter à notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et à son vicaire général Pierre-Yves Maillard, le quotidien de la vie de notre paroisse en toute simplicité et vérité. Après une semaine bien intense vécue juste avant Noël, nous pouvons nous réjouir de la vie de l’Eglise qui est à Martigny sous ses trois aspects principaux que sont la catéchèse, la diaconie et la liturgie.

Par Simon Roduit | Photos : Gérard Puippe, Simon Roduit, Marion Perraudin

La joie d’avant Noël – Même si la vie de notre paroisse est marquée depuis quelque temps par la maladie de notre curé Jean-Pascal, le quotidien d’une vie de paroisse les semaines qui précèdent Noël est plutôt chaleureux : les messes rorate au petit matin, dans l’ambiance toute recueillie de la lumière des bougies, les vins chauds conviviaux à la sortie des messes, ou encore les soirées du pardon pour se préparer à la fête de la Nativité de Jésus. L’évêque a ainsi pu confesser abondamment, accompagner les enfants des fenêtres catéchétiques et partager en toute simplicité avec les enfants et les mamans du foyer Abraham, beau lieu de la diaconie de notre paroisse.

« Tout à tous » – « Je me suis fait tout à tous » dit saint Paul, l’apôtre de la première évangélisation. C’est ce que notre évêque a réalisé ici à Martigny durant cette visite, passant d’une soupe de la pastorale de rue à une assemblée d’adorateurs, d’une rencontre d’un groupe de jeunes à une messe en petit comité dans un home. Dans toutes ces situations diverses, il a su avoir une parole pour chacun et chacune.

La rencontre avec les autorités politiques de notre secteur nous a permis de réfléchir ensemble sur les défis de notre société actuelle, dans une attitude de collaboration et de service pour la population.

Par son oreille attentive envers tous, l’évêque nous a montré un visage du Christ qui accueille et accompagne chaque personne sur son chemin de vie. Nous avons ainsi été encouragés dans nos réflexions pour nous faire proches de tous, annoncer l’Evangile et en vivre concrètement.

Une visite encourageante – Le nombre de mains serrées et de discussions partagées ont permis à notre évêque de sentir « l’odeur du troupeau », de se représenter les joies et les peines de la vie de nos communautés, puis de donner une parole qui a été ressentie comme un véritable encouragement. La rencontre de différents Conseils de communauté du Secteur fut un moment très beau : pouvoir exprimer librement les joies et les difficultés a suscité un partage d’idées fécond entre les différentes communautés. La grâce de la visite de l’évêque consiste spécialement dans cet élan suscité par le rassemblement autour d’un même pasteur. Lorsque nous sommes réunis, la vie circule mieux, le corps du Christ se construit plus harmonieusement.

Merci à notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey, pour cette semaine qui a permis à notre paroisse d’être réaffermie dans sa mission d’évangélisation.

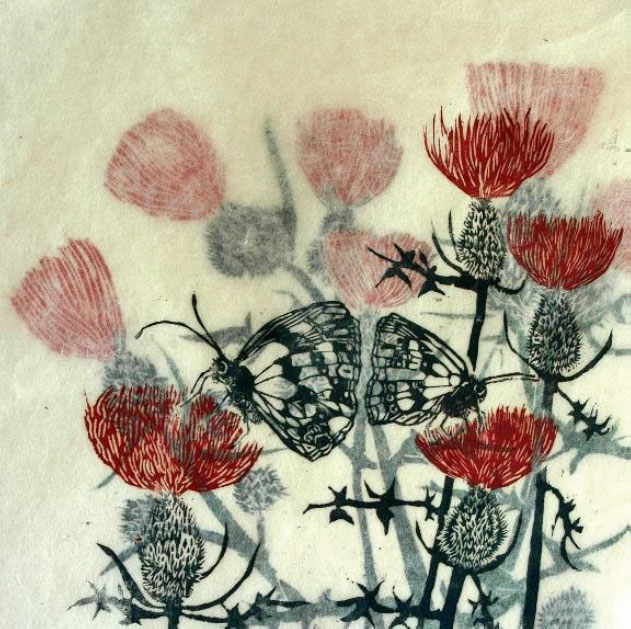

De la chrysalide au papillon

La raison et la pensée humaine ne sont pas parvenues à résoudre les questions relatives à la dignité de l’homme. Tous les efforts de l’humanisme triomphant se heurtent à l’impossibilité de répondre au problème du péché, du mal, de la mort. L’échec de l’homme autocentré s’expose dans un désastre exponentiel. Il défend sa liberté contre Dieu, dans la revendication sans limite de ses droits. Notre Créateur a pourtant ouvert le chemin vers la vie, la paix, la justice. Il a pris à son compte le péché, nous offrant en Jésus-Christ, la vie véritable qui n’habite pas l’homme naturel.

Texte et gravure par Olivier Taramarcaz

L’homme absorbé – David donne écho à la pensée de ceux qui rejettent Dieu : « Il n’y a pas de place pour toi dans leurs pensées. » (Ps 86, 14) * « Jamais ils n’invoquent l’Eternel ! » (Ps 14, 3) L’athée (l’homme sans Dieu, moral ou a-moral), et le païen (l’homme-dieu, polythéiste ou ésotérique), enflés d’eux-mêmes, confinés dans leur pensée, s’affirment dans un temps borné dont ils attendent tout, ignorant pourtant tout de leur attente. Leur dépendance et leur attachement au flux tendu des événements du monde, ne leur laissent pas de répit, ni aucune place pour une espérance extérieure à leur perception sensible. Capté par son appétit, l’homme reste captif de ses désirs, dans une forme d’égarement actif. Il croit à sa raison comme si elle était raisonnable, et se complait dans l’animalité de son être sensible : je sens donc je suis. Martin Heidegger évoque « l’attente mondaine » de ceux qui n’ont d’autre but que de satisfaire leur vie naturelle : « Leur attente est absorbée par ce que la vie leur apporte. » 1

On peut rater le rendez-vous avec Dieu en l’ignorant, ou en se plaçant au-dessus de sa Parole, la Bible. Tout au long des Ecritures, les prophètes ont abondamment souligné l’attitude de l’homme sans limite, sans loi autre que celle de sa subjectivité : « Celui dont l’âme s’enfle au-dedans de lui […] ne demeure pas tranquille. […] Il est insatiable. » (Habakuk 2, 5) L’homme sans Dieu, comme l’homme-dieu, est saisi de cette soif jamais satisfaite, jamais rassasié de gaver son « moi », de déployer sa volonté de puissance, de se démultiplier devant l’écran de son ego, de gonfler la bulle de ses fantasmes. L’apôtre Jean observe que le Seigneur n’est pas le bienvenu dans la vie des hommes : « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. » (Jn 1, 9)

L’homme désespéré – Depuis des millénaires, la pensée humaine s’active pour poser un socle de connaissance qui permettrait à l’humanité de progresser, selon le schéma mécaniste de l’évolutionnisme. Le constat est amer : malgré tous les savoirs et connaissances accumulés, toutes les découvertes successives, l’humanité ne connaît pas de « success story ». Elle ne peut ni se réjouir dans un « happy day », ni se projeter vers un « happy end ». Elle se trouve toujours plus prise en étau, entre ordre et chaos, dans l’incapacité de produire la justice, la paix, la sécurité, la joie, le repos.

Henry David Thoreau a écrit : « La grande majorité des hommes mène une vie de tranquille désespoir. » 2 Ils ont renoncé à considérer la possibilité d’une espérance. L’écrivain franco-américain Jonathan Littell décrit cet état d’enfermement : « Longtemps, on rampe sur cette terre comme une chenille, dans l’attente du papillon splendide et diaphane que l’on porte en soi. Et puis, le temps passe, la nymphose ne vient pas, on reste larve, constat affligeant, qu’en faire ? » 3 S’appuyant sur la perspective biologique, le narrateur espère qu’il pourrait en être de même pour l’être humain que pour le papillon. Mais cela n’arrive pas.

L’homme régénéré – Pourtant, chacun porte cette pensée d’un accomplissement, d’une libération intérieure. D’où cela provient-il ? La Bible nous éclaire : « Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité. » (Ecclésiaste 3, 11) Cette pensée, il ne peut s’en départir. Elle résonne dans la conscience comme un appel à se tourner vers son Créateur.

Car l’homme n’a ni la capacité ni le pouvoir de s’engendrer spirituellement lui-même, de naître ou de renaître de lui-même (illusion bouddhiste). Dieu seul peut opérer, changer son cœur, le faire naître à la vie spirituelle. La nouvelle vie se manifeste par la confiance placée dans l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, par la décision de lui abandonner mon être-mort, ma chrysalide, marqués par le péché qui me sépare de la présence de Dieu. En recevant la vie spirituelle de Dieu, je peux expérimenter la nymphose, être ressuscité dès aujourd’hui, par Christ, transformé en une nouvelle créature, comme le papillon.

Bibliographie

* Les citations sans numérotation sont tirées de la Bible, avec mention des passages.

1 Martin Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, Paris, Gallimard, 2012, 113.

2 Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, [1854], Paris, Gallimard, 1990.

3 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006.

Témoignage d’espérance d’un apprenti missionnaire

Depuis plusieurs mois, je vis une aventure missionnaire sur les pas de l’abbé Adrien Cishugi et Paul Bulyalugo en République démocratique du Congo dans la région de Bukavu.

Bâtissons des ponts

Un pont, ça relie ; ça ouvre des possibilités ; ça permet de franchir des obstacles. C’est le lieu du passage entre deux univers. C’est, potentiellement aussi, le lieu de la rencontre et de la réconciliation.

Car Aime

Texte et photo par Marion Perraudin

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Qui comme une terre en jachère,

Attend le temps des labours et des semailles

Rejoindre la terre de notre cœur et l’ouvrir à un temps de prière,

Pour la laisser se renouveler par l’Amour infini

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Prendre le temps de se retrouver au désert avec Lui,

Et se mettre à l’écoute de sa Parole,

Pour s’en nourrir plus que du pain,

Et la laisser rejoindre notre vie.

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Apprendre avec Lui à se défaire du superflu,

Pour accueillir l’Essentiel,

En ouvrant ses mains et en partageant le pain de l’amitié

Avec celui qui a faim de réconfort

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Prendre le temps de se retrouver dans le silence avec Lui,

Pour se nourrir de sa Miséricorde

Et laisser son pardon embaumer le cœur,

Pour oser des paroles de réconciliation et de pardon

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Quarante jours Seigneur, pour t’accueillir dans le silence de la prière.

Quarante jours, Seigneur, pour te suivre au désert, et s’ouvrir à ta Parole.

Quarante jours Seigneur, pour redécouvrir ta Miséricorde dans le pardon donné et reçu

Quarante jours, Seigneur, pour se délester de ce qui alourdit notre marche avec toi.

Quarante jours, Seigneur, pour se tourner vers toi, pour se priver du superficiel afin de s’ouvrir à l’Essentiel

Le Carême, un « catéchuménat-pour-tous »

Lors d’une rencontre de préparation au baptême adulte, l’un des catéchumènes qui recevra les sacrements d’initiation à Pâques cette année me pose une question qui m’interpelle : « Pourquoi est-ce que les baptêmes des adultes ont lieu à Pâques et pas à Noël ? »

De quel monde voulons-nous être responsables?

La Campagne œcuménique 2023 menée par Action de Carême, l’EPER et Etre partenaires met en avant la contribution de l’agroécologie à la lutte contre les changements climatiques et ses conséquences.

Par l’équipe de campagne Action de Carême

Actuellement, la crise climatique représente le principal défi à la survie de l’humanité. Les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses ou les inondations sont cause de faim et de pauvreté. Or, nos habitudes alimentaires – de la production à la consommation – jouent un rôle clé en la matière, notamment en ce qui concerne notre empreinte écologique et la sécurité alimentaire des pays du Sud. La façon dont nous traitons la Terre reflète la considération que nous portons à nos semblables. Selon la pensée de Gottfried Wilhelm Leibniz *, « La justice n’est autre chose que la charité du sage ». Agissons donc avec sagesse, faisons preuve d’humanité et comportons-nous de manière juste envers notre planète et ses habitant·es afin que chacun·e puisse vivre dans la dignité !

La justice climatique est une nécessité – C’est pourquoi elle se trouve au cœur de la Campagne œcuménique pour la troisième année consécutive. Durant ce Carême 2023, l’EPER, Action de Carême et Etre Partenaires mettront en avant la contribution de l’agroécologie à la lutte contre la crise climatique et ses conséquences. Cette forme d’agriculture à petite échelle, adaptée aux conditions locales, préserve la biodiversité, encourage une alimentation saine et ouvre de nouvelles perspectives. Ses méthodes sont bénéfiques tant pour les êtres humains que pour l’environnement. Elles favorisent la participation politique, les systèmes alimentaires de proximité ainsi que la transition vers des modèles économiques qui privilégient la solidarité et le respect des ressources naturelles.

De quel monde voulons-nous être responsables ? – Tout au long de notre campagne, nous aborderons cette question sous divers aspects : connaissances scientifiques, situation actuelle, perspectives politiques, principes théologiques ou encore engagement individuel. Nous verrons qu’il est possible de façonner le monde de demain, celui que nous laisserons aux générations futures. Un monde dont nous assumerons la responsabilité avec fierté. Ensemble, agissons pour qu’un monde juste pour toutes et tous soit une réalité !

* G. W. Leibniz (1646–1716) est un philosophe, mathématicien, juriste, historien et conseiller politique allemand du début de la Renaissance. Il est considéré comme le « génie universel » de son époque.

Agis pour faire la différence : justice climatique, maintenant !

Photo : Bob Timonera

Vous nourrissez-vous de manière équitable ? Que se cache-t-il derrière les aliments de votre frigo ? Comment la nourriture de votre assiette a-t-elle été cultivée et à quel point les fruits et les légumes que vous consommez ont-ils voyagé ? Le parcours des aliments du champ jusqu’à notre assiette est plus complexe qu’il n’y paraît…

… Notre mode de production alimentaire actuel est responsable de plus d’un tiers des émissions nocives de gaz à effet de serre. Consommer des produits locaux, saisonniers et équitables aide à améliorer le bilan de gaz à effet de serre de l’alimentation et de la production alimentaire. La production et les habitudes alimentaires sont en lien étroit avec la famine dans le monde et la situation climatique actuelle. Les personnes qui contribuent le moins au réchauffement climatique en sont les principales victimes.

Soutenir la campagne ?

Tous moyens de paiement –> https://voir-et-agir.ch/don-general/

ou par virement bancaire : IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7

en faveur d’Action de Carême, Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne.

Action « Journée des roses équitables »

Faites bon accueil aux roses vendues lors des messes du secteur les samedi 18 et dimanche 19 mars 2023

La Réunion comme terrain d’expérimentation

En novembre dernier, Viviane Gay-des-Combes est partie vivre un temps de mission sur l’île de la Réunion à la suite d’une année de formation chrétienne qu’elle a vécue dans le sud-ouest de la France (Ecole Jeunesse Lumière du P. Daniel Ange). La rédaction lui a demandé de raconter un peu ce qu’elle y vivait.

Texte et photos par Viviane Gay-Des-Combes

Voilà déjà un mois que je suis accueillie avec mes amis au foyer de Charité du Tampon à la Réunion. Un mois que je m’acclimate à cette île, à ce nouveau mode de vie, à l’alimentation et à sa culture. Il ne se passe pas un jour sans que je fasse de nouvelles découvertes. Au début, le temps passait très vite.

Tout à découvrir – La première semaine, j’ai découvert l’île et ses richesses en profitant pleinement de chaque instant qui m’était donné de vivre ici. Je me suis aussi imprégnée des lieux qui allaient m’accueillir. J’ai pris le temps de faire connaissance avec les personnes avec qui j’allais partager ce bout de chemin. La principale richesse découverte ici concerne l’aspect culinaire. Tous les fruits proviennent de l’île et le goût est incomparable par rapport à ceux que l’on mange chez nous. J’aime beaucoup rendre service à la cuisine et aider à la préparation des plats typiques. Le seul point négatif pour moi reste le piment.

A ma place ? – Puis, peu à peu, une certaine routine s’installe et vient le temps où la distance avec mon pays natal et avec les personnes qui me sont proches se fait sentir. La question de savoir si je suis à ma place est aussi présente : est-ce que j’ai fait le bon choix de repartir une deuxième année ? Je me confie donc à Jésus, valeur sûre, que je retrouve partout où je vais et en qui je trouve ma force et ma paix. Dans mon cœur résonne cette parole : « Tu es mon serviteur, je t’ai choisi ; ne crains pas car je suis avec toi. » (Is 41, 9-10) Je comprends alors que ma place est bel et bien ici et je suis heureuse de pouvoir vivre cette expérience qui sera charnière pour ma vie, j’en suis certaine.

Au foyer – Notre quotidien est rythmé par une vie de prière soutenue. J’aime beaucoup ce verset que l’Eglise proclame lors du premier office de la journée. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » (Ps 50, 15) Ce verset me parle beaucoup car la première parole de la journée que je prononce est lors de l’office des laudes. Nous avons aussi la chance de recevoir l’Eucharistie chaque jour. Remplis de cette force, la journée peut commencer.

La vocation du foyer est d’accueillir des personnes en leur proposant de vivre des retraites. Les retraitants vivent une semaine de silence accompagnée d’enseignements et de temps de prière personnelle. Pour y avoir participé, ces retraites sont des temps forts où l’on voit vraiment Dieu à l’œuvre. J’ai aussi eu le temps de me redécouvrir à travers la Parole de Dieu qui regorge de trésor. Puis, en fin de journée, nous prions les vêpres et le chapelet ensemble.

Finalement, avant d’aller nous coucher, nous prions les complies personnellement ou en communauté.

Je vous souhaite une belle et sainte année 2023 à chacun et vous porte dans mes prières.

Ma brocante, ma vie…

C’est par un froid matin que Cindy Rey m’accueille dans son antre, l’Eco Broc au Pré-de-Foire à Martigny-Bourg. Des myriades d’objets en tous genres attendent, bien rangés, leur nouveau propriétaire…

Mother Teresa & Me, les destins croisés de deux femmes

Avec Mother Teresa & Me, le cinéaste suisse-indien Kamal Musale conte deux parcours en miroir de femmes de conviction dans l’Inde d’hier et d’aujourd’hui. D’un côté, Kavita, jeune Britannique aux racines indiennes, est placée devant un choix difficile la ramenant à Calcutta où, bien que bouleversée face à la misère, elle trouve l’amour véritable. Puis, derrière le mythe, il y a Mère Teresa, la femme, aussi forte que fragile car livrée à « la nuit de la Foi », une perte de repères exprimée de manière déchirante.

PAR ANNE-LAURE MARTINETTI

PHOTO: DR

De Mère Teresa il est vrai, on connaît surtout le mythe. Prix Nobel de la Paix en 1979, canonisée en 2016 par le pape François, son rayonnement dépasse les clivages religieux et culturels même si elle a aussi eu ses détracteurs. Sa figure incarne le don de soi, l’altruisme, l’amour inconditionnel. Légende vivante, elle a été maintes fois contée dans la littérature et au cinéma. Comment alors « s’attaquer » à un tel monument ? Je me suis beaucoup documenté, explique le réalisateur, et j’ai découvert un personnage plus complexe que souvent décrit. A un moment, j’ai perdu en sympathie et je m’en suis éloigné : j’ai alors eu besoin du personnage fictionnel de Kavita pour m’en rapprocher. Le résultat est un beau film, un très beau film. Le récit se concentre sur une période de 12 ans : du jour où Mère Teresa, de son vrai nom Anjezë Gonxhe Bojaxhiu née à Skopje en 1910, appelée par la voix de Jésus, débute son travail dans les bidonvilles de Calcutta en 1948 jusqu’à sa perte de Foi, gardée secrète hormis pour ses confesseurs. Si la Foi, l’Espérance et la Charité demeurent trois piliers du christianisme, ce qu’elle n’a pas perdu, déclara Mgr Lovey lors de la projection du 9 décembre dernier à Sion, c’est bien la Charité. Mais c’est là tout le drame de la sainte : notre charité ne suffit pas à sauver le monde. Désarroi, impuissance, sentiment d’abandon, elle

se confiera dans des lettres qu’elle souhaitait voir détruites après sa mort, ce qui ne sera pas fait. Alors Mère Teresa n’était pas une inébranlable héroïne ? Non, elle avait ses doutes, ses fragilités mais ce qui est remarquable, commente Kamal Musale, c’est que malgré sa perte de Foi qui dure jusqu’à sa mort, malgré un terrible isolement intérieur, elle continue son travail auprès des misérables dans l’abnégation la plus totale.

Un dialogue en miroir – Si Mère Teresa souffre en silence, l’autre personnage du film, la jeune violoniste Kavita, submergée elle aussi par un sentiment d’abandon, exprime ouvertement sa révolte, les doutes et les conflits qui l’habitent. C’est à ce personnage que le spectateur s’identifie et en particulier les femmes qui occupent une place centrale dans le film alors que les hommes, lâches et égoïstes, sont relégués au second plan. Kavita représente la jeune génération en quête de sens. Dans ce dialogue en miroir, le thème de l’avortement est présent dans les deux destins : celui de la jeune fille, ébranlée pas une grossesse inattendue, abandonnée par le père, et celui de la sainte dont la position très dogmatique sur le sujet lui a valu de nombreuses attaques. Le film ne donne toutefois aucune leçon, aucune réponse. Kamal Musale expose uniquement la complexité des situations en fonction des ressentis, des parcours de vie.

Des couleurs et des mélodies – Filmée en grande partie en Inde dans le format d’une grande production, l’œuvre reconstitue admirablement l’atmosphère des années 50 alors que le pays est en proie à des troubles sociaux entraînant une terrible famine. Le film doit aussi beaucoup à la justesse de ton de ses interprètes et aux choix formels. Les couleurs, notamment, contribuent au rapprochement des deux femmes pourtant éloignées dans le temps et l’espace : Mère Teresa nous apparaît d’abord en noir et blanc et la jeune fille en couleurs puis, sur la fin, les tons se rejoignent dans des pastels pour lier les deux personnages de façon surprenante. Outre cette esthétique de l’image soignée, la musique tient une place de choix, accompagnant particulièrement Kavita.

Des recettes reversées à des organismes humanitaires – Fondée en 2010 à l’occasion du centenaire de la naissance de Mère Teresa, la Fondation Zariya a commandé le film à Kamale Musale qui d’emblée a souhaité une œuvre centrée sur la compassion. Le budget, conséquent, de quatre millions de francs, a été financé uniquement par des donations. Ainsi, les bénéfices iront directement à des ONG indiennes perpétuant le travail de la sainte de Calcutta. Le sens de la vie, de la souffrance et de la mort, ces préoccupations universelles sont au cœur de cette réalisation. Dans une scène, Kavita s’étonne devant l’autel de Deepali, sa nounou indienne, qui érige aussi bien des divinités hindouistes, bouddhistes, chrétiennes… Ne voulons-nous pas tous la même chose, musulmans, juifs, chrétiens… ? répond Deepali, l’amour.

Comédie dramatique de Kamal Musale (2022) avec Banita Sandhu, Jacqueline Fritschi-Cornaz, Deepti Naval, Bryan Lawrence (2h02).

Version originale en anglais sous-titrée en mode « lecture facile ».

www.mother-teresa-and-me.film avec bande-annonce.

A découvrir dans les cinémas de Martigny fin janvier et courant février.

Ne cherchons pas la tranquillité…

On risquerait de la trouver… Au départ de cette réflexion aux allures d’oxymore, une phrase de Christian Bobin entendue dans un podcast: «La vie nous appelle à l’aide et a besoin de tout genre d’accident pour que nous lui rendions grâce, pour que nous la portions à son plus haut… La vie est plus grande que tout ce que nous rêvons comme tranquillité…»

Ne suis-je rien pour vous ?

Comment être un ferment dans un monde qui s’est détourné de Dieu et de sa Parole, la Bible ? Le Créateur de l’univers est l’Auteur de la Vie. Si je me tourne vers mon Créateur, que je

renonce à vouloir vivre en dehors de sa présence, Il insufflera en moi la vie de son Esprit. Alors mon être sera transformé. Renouvelé de l’intérieur, je porterai du fruit, et c’est Dieu qui l’aura produit en moi.

Pastorale œcuménique de la rue

Vous avez envie de partager des moments sympas en notre compagnie ? Vous êtes les bienvenus…

Seuls, face au miroir

Chaque matin, le passage devant le miroir est incontournable. Sommes-nous présentables? Quelle image allons-nous donner de nous? On soigne notre apparence, on contrôle que rien ne nous trahira et si l’on peut gommer quelques imperfections physiques, c’est le moment où jamais! Mais, il arrive parfois que ces instants brefs et répétitifs se transforment en des temps d’introspection.

Découvrons notre église paroissiale

L’Essentiel vous proposera ces prochains mois une rubrique « Découverte ». En effet, tant d’entre nous entrent et sortent de l’église de Martigny mais combien en connaissent les secrets ? L’édifice est pourvu depuis deux ans de bornes qui ponctuent un circuit de visite audio-vidéo automatisé, simple et ludique dont notre curé Jean-Pascal est l’acteur. Vous retrouverez ces bornes de présentation thématique contre les piliers de l’église.

Par Fabienne Seydoux, adapté par Marcel Comby | Photos: DR

Lorsque nous entrons dans l’église paroissiale de Martigny construite à la fin du XVIIe siècle (1678-1680) en style toscan, notre regard se porte en premier sur le Christ en Croix. Alors que sur le maître-autel, on a, dans le tableau central, Jésus avant sa naissance, dans le ventre de sa mère et qu’on le voit, sur le haut, devenu enfant bénissant le monde, nous le trouvons ici, dans l’arc de la voûte, à la maturité de sa vie, à l’heure où il a fait l’offrande de sa vie pour le salut du monde.

En fait, comme chacun sait, ce n’est que tout récemment que cette splendide sculpture du crucifié, qui date du XVe siècle, a été installée ici ! C’est pourtant bien là qu’elle avait été posée à l’origine, lors de la construction de l’église. Pour des raisons inconnues, elle a été déposée en 1862 lors d’une restauration. Le crucifix a même longtemps quitté l’église pour séjourner un temps dans un musée à Sion, passé par l’église de Charrat, avant de revenir à Martigny. Mais on lui trouvait difficilement une bonne place. On a essayé de le mettre contre le clocher, puis, lors de la grande rénovation de 1993, au fond de l’église. La dernière rénovation de 2020 a permis de le remettre enfin à sa place d’origine, après 340 ans d’une étonnante pérégrination.

La plus ancienne œuvre d’art présente dans cette église, c’est justement ce splendide crucifix. Il nous faut en effet revenir plus de 500 ans en arrière. Le 30 septembre 1495, Jean Boular de Vevey, artisan sculpteur de renom, signe la quittance pour le crucifix de Martigny. On est à l’époque gothique et le Christ y est figuré grandeur nature, avec une taille de 180 cm. Les traces de la flagellation sont bien visibles. Il faut dire qu’à l’époque l’Europe est marquée par la grande peste qui fait des ravages énormes. Le Christ y est représenté, avec un réalisme émouvant, un peu comme ces malades de la peste, avec des plaies au cœur, sur les bras, des ficelles colorées évoquant le sang qu’il a versé par amour. Saint Pierre s’exclamera : « C’étaient nos péchés qu’il portait sur le bois. » (1P 2, 24) Le crucifix rappelle la mort du Christ, mais sa position plongeante, juste au-dessus de l’actuel autel de célébration, conçu en 1993 dans un style résolument contemporain, par les architectes Chabbey et Boillat, renvoie spatialement au mystère de sa Résurrection. En effet, sur la table de l’autel, invisible, ressuscité, mystérieusement présent, il se donne désormais, à chaque célébration de l’Eucharistie, comme le « Pain de vie éternelle » au Peuple de Dieu qui s’est rassemblé pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection.

C’est un Christ qui nous invite à sortir de l’église et à agir pour lui. Au pauvre qui rentre dans l’église, il lui dit : tu es comme moi je te comprends, je vis ce que tu vis je viens t’encourager à avancer.

Il y a quelque chose de splendide et ce Christ qui a 500 ans devient une actualité. Il n’est pas là pour faire un discours. Il est là pour être vu, pour dire : « Je t’aime, laisse-toi toucher par ma tendresse. »

Nous vous encourageons à prendre le temps de visiter notre Eglise paroissiale et à consulter les huit bornes de présentation qui vous aideront à mieux comprendre les œuvres d’art suivantes : le maître-autel, le crucifix, le baptistère, la chaire, les confessionnaux, la visite virtuelle du sous-sol archéologique, le clocher, l’orgue historique « Maerklin ».

BONNE VISITE.