Möglichkeit zu einer Glaubens- und Gotteserfahrung

Möglichkeit zu einer Glaubens- und Gotteserfahrung

Geht in die Welt, in Abend und Morgen,

Gott, Schöpfer des Lichtes, segne euch und alle Menschen und alles, was den Hauch des Lebens in sich trägt.

Gott segne euch im Lauf der aufgehenden Sonne rund um die Erde;

sei du der Morgenstern, der über Australien wacht;

die Morgensonne, die über Asien aufgeht;

die Sonne der Gerechtigkeit, die für Afrika neuen Segen bringt;

die Morgenröte, die über Europa erstrahlt;

das Sonnenlicht, das sich über die Weiten Süd- und Nordamerikas verschenkt.

Gott segne euch und behüte euch.

Gott sorge für euch.

Gott bewahre euch und erfülle euer Leben mit Liebe.

Die beiden Bilder sind nicht identisch. Beim Bild rechts haben sich sechs Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, was sich im Vergleich zum linken Bild geändert hat.

Man erzählt von Augustinus, dass er, zu der Zeit, als er das Buch über die Dreifaltigkeit vorbereitete, an einem Strand entlangging. Da erblickte er einen Knaben, der eine kleine Grube im Sand gemacht hatte und mit einem Löffel Wasser aus dem Meer schöpfte und in die Grube goss. Als Augustinus ihn fragte, was er da mache, antwortete der Knabe, er habe vor, mit dem Löffel das Meer trockenzulegen und in die Grube zu füllen. Augustinus erklärte, das sei unmöglich, und lächelte über die Einfalt des Knaben. Der aber erwiderte ihm, eher sei es für ihn möglich, das fertigzubringen, als für Augustinus, in seinem Buch auch nur den kleinsten Teil der Geheimnisse der Dreifaltigkeit zu erklären. Und er verglich die Grube mit dem Buch, das Meer mit der Dreifaltigkeit und den Löffel mit dem Verstand des Augustinus. Danach verschwand er. Da ging Augustinus in sich, betete und verfasste danach, so gut er konnte, das Buch über die Dreifaltigkeit. Quelle: www.https://de.wikipedia.org

Ein wichtiger Dienst an den Kindern und Jugendlichen

Anfangs Jahr haben einige Bischöfe in Italien für Verwunderung gesorgt mit einem Erlass, dass bis auf weiteres keine Paten und Patinnen bei der Taufe und der Firmung mehr zugelassen werden. Als Grund für diese Massnahme nannte der Bischof von Mazara del Vallo auf seiner Internetseite, das Patenamt habe «seine ursprüngliche Bedeutung verloren». Die allermeisten Paten beschränkten «sich auf eine rein formale Präsenz in der Liturgie, der keine Begleitung des Getauften und Gefirmten» bei dessen weiterem Lebensweg folge, so der Bischof. Täuflinge und Firmlinge sollen daher nur von ihren Eltern oder einer Person, welche die Sakramentenkatechese begleitet hat, zum Sakrament geführt werden. Das Verbot gilt zunächst bis Ende 2024. Dann soll es überdacht werden.

Vom Kopfschütteln zum Verständnis

Das verwunderte Kopfschütteln über diese Massnahme, das bei mir spontan einsetzte, verwandelte sich dann aber allmählich in ein verständnisvolles Nicken. Wohl alle, die in der konkreten Seelsorge tätig sind, machen die Erfahrung, dass das Patenamt bei der Taufe oder bei der Firmung heute jegliche spirituelle Bedeutung verloren hat und diese allzu oft nicht oder nur ganz oberflächlich bekannt ist. In den Augen vieler soll der Pate/die Patin dem Patenkind zu einem schönen Fest verhelfen, sie zum Essen einladen, und vielleicht liegt sogar ein neues Kleid drin, vom Umschlag mit einer netten Summe gar nicht zu reden. Dann sollen sie ihrem Patenkind auch beistehen, wenn es einmal Probleme haben sollte. Sicher ist nichts schlecht von all dem, was ich hier aufgezählt habe. Aber das Patenamt stellt noch mehr Anforderungen und hat weitere Aufgaben.

Ja, ich glaube!

Die Paten sind nach der Auffassung der Kirche mitverantwortlich für die katholische Erziehung des Kindes. Mit der Patenschaft wird somit eine ernste Verpflichtung übernommen, der nicht damit genügt ist, dass man am Tauf- oder Firmungstag oder sonst zu besonderen Festen ein Geschenk macht. Es ist Gewissenspflicht der Eltern, bei der Wahl von Paten nicht die Gebefreudigkeit oder sonstige äussere Rücksichten massgebend sein zu lassen, sondern den Kindern überzeugungstreue Katholiken als Paten zu geben, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie sich für die katholische Erziehung ihres Patenkindes einsetzen. Deshalb ist es folgerichtig, dass bei der Taufe mindestens einer der beiden Paten Mitglied der Römisch-Katholischen Kirche sein muss. Ein evangelischer Christ kann in diesem Fall als Taufzeuge zugelassen werden.

Eine Person, die aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, kann weder Tauf- noch Firmpate sein. Was auf den ersten Blick wenig menschenfreundlich erscheint, ist vielmehr ein Ernstnehmen der persönlichen Entscheidung eines Menschen, der aus der Kirche ausgetreten ist und von dem man daher nicht erwarten kann, dass er ehrlichen Herzens die Frage des Taufspenders bei der Feier, ob er denn an die katholische Kirche glaube, mit «Ja, ich glaube!» antworten kann.

Firmpate

Wer bei einer Firmung das Patenamt übernehmen will, muss römisch-katholisch sein. Bei aller ökumenischen Offenheit kann ein Nicht-Katholik das Patenamt bei der Firmung nicht übernehmen. Das führt hie und da zu Kopfschütteln. Wer sich aber mit der Bedeutung und den Aufgaben des Firmpaten beschäftigt, wird schon bald erkennen, warum dem so ist.

Bei der Firmung steht der Pate/die Patin hinter dem Firmling und legt ihm seine rechte Hand auf die Schulter. Dadurch zeigt er, dass der junge Mensch auf die Hilfe des Paten zählen kann.

Besonders schwierige Lebensumstände, in denen Jugendliche sehr viele Fragen haben und hie und auch an Gott und der Welt zweifeln, verlangen nach guten Wegbeleitern, die dem Jugendlichen beistehen und helfen können. Das ist im Ideal-fall die Rolle des Firmpaten.

Durch das gute Beispiel sowie durch vertrauensvolle Gespräche und Ermutigungen steht er/sie dem jungen Erwachsenen in allen Fragen des Lebens und des Glaubens bei. Das setzt voraus, dass ein Pate/eine Patin ein vertrauensvolles Verhältnis zum Firmling haben und offen sind für Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Glauben und nach Gott.

Pate heisst Vater

Der Begriff «Pate» kommt vom lateinischen «pater», Vater. Ein Pate – und analog eine Patin – sind so etwas wie elterliche, -erwachsene Freunde, die das Patenkind auf seinem Lebensweg als Christ begleiten. Es ist somit klar, dass ihre eigene Lebensführung den christlichen Werten entsprechen soll. Er soll mit Rat, mit seiner Hilfestellung, seinen Anregungen und mit seiner Autorität dem Firmling Schutz, Geborgenheit und eine Ermunterung zum Glauben bieten. Wie kann er das aber, wenn er selber nicht den Glauben des Firmlings teilt, weil er einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört? Ein Pate/eine Patin kann zu einer Vertrauensperson für den Firmling werden, der vielleicht gerade in diesem Alter seine Probleme und Sorgen lieber mit einem Aussenstehenden als mit seinen Eltern bespricht. Paten schauen oft mit mehr Abstand auf die Probleme zwischen Eltern und Kind.

Dieses Versprechen an den Firmling drücken die Paten durch ihr Dabeistehen bei der Firmung aus. Sie wollen den Jugendlichen in ihrem Christsein Rückendeckung geben. Wir spüren selbst, wie wichtig diese persönliche Unterstützung im Glauben heute ist, wie gut die Nähe eines Menschen tut. Es lohnt sich, seine Firmpaten mit Sorgfalt auszuwählen und genau zu prüfen, wer für dieses Patenamt in Frage kommt. Nicht jeder besitzt die geistige Reife und eine gewisse Lebenserfahrung, um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden.

Einladung an die Paten

Die Firmung ist auch eine Einladung an den Firmpaten/Firmpatin, sich die eigene Einstellung zum Glauben zu überlegen und sich zu fragen, was aus seinem Firmglauben geworden ist. Ist er mit den Jahren erkaltet oder gar abgestorben? Was ist aus den Wünschen und Gefühlen bei der eigenen Firmung geworden? Die Firmung kann für jeden die Chance sein, sich mit seinem Glauben wieder einmal ernsthaft auseinanderzusetzen und wenn nötig, einen Neuanfang damit zu machen. Die Patin oder der Pate können nicht abgesetzt werden, etwa nach einem Streit mit den Eltern. Der Pfarrer kann den Paten nicht aus dem Taufregister streichen. Denn er hat mit seiner Unterschrift die Taufe bekundet. Paten sollten deshalb sorgfältig ausgesucht werden. Besser als eine Zufallsbekanntschaft sind immer lange bestehende Bindungen, etwa zu eigenen Geschwistern oder langjährigen Freunden.

Papst Franziskus hat in seiner Predigt anlässlich der Taufe von 16 Kindern in der Sixtinischen Kapelle am 9. Januar 2022 gesagt: «Eure Kinder bekommen heute ihre christliche Identität. Und ihr Eltern und Paten müsst diese Identität bewahren. Das ist eure Lebensaufgabe: Die christliche Identität eurer Kinder bewahren. Es ist eine Aufgabe, jeden Tag aufs Neue, sie in dem Licht wachsen zu lassen, dass sie heute erhalten. Das wollte ich euch nur kurz sagen. Das ist die heutige Botschaft: Die christliche Identität bewahren, die ihr heute mitgebracht habt und die heute auf euren Wunsch hin auch eure Kinder empfangen.»

Paul Martone

Alle Fotos des Dossiers sind aus den Pfarreien.

Ein wichtiger Dienst an den Kindern und Jugendlichen

Diese beiden Bilder sind nicht identisch. Beim Bild rechts haben sich insgesamt sieben Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, was sich im Vergleich zum linken Bild geändert hat.

Am dritten Freitag nach Pfingsten, dem Freitag nach der früheren Oktav von Fronleichnam, begeht die katholische Kirche das Hochfest Heiligstes Herz Jesu, ein Ideenfest, das Papst Pius IX. 1856 für die ganze Kirche einführte. Das Herz-Jesu-Fest gehört somit zu den vom Osterdatum abhängigen Festen, sein Festgeheimnis und das Datum leitet sich von dem älteren Fest der Seitenwunde Christi ab. Wie das Fronleichnamsfest sich auf den Gründonnerstag bezieht, greift das Herz-Jesu-Fest damit einen Aspekt des Karfreitags auf.

Die Verbreitung der Herz-Jesu-Verehrung geht vor allem auf die Jesuiten zurück, die sich ausgehend von Margareta Maria Alacoque und deren Beichtvater Claude de la Colombière SJ dieser Frömmigkeitsform annahmen. Die Jesuiten verbreiteten die Herz-Jesu-Verehrung besonders durch von ihnen geleitete Volksmissionen.

Starken Aufschwung erhielt die Herz-Jesu-Frömmigkeit im späten 18. und 19. Jahrhundert, als das Fest des Heiligsten Herzens in den liturgischen Kalender der Weltkirche aufgenommen wurde. In Deutschland erlebte die Herz-Jesu-Verehrung während des Kulturkampfes eine weite Verbreitung. Als der Kulturkampf 1875 seinem Höhepunkt entgegenging, erfolgte die Weihe aller Katholiken Deutschlands an das Heiligste Herz. (Wikipedia)

Am 5. Juni feiern wir das Pfingstfest, an dem sich die Apostel versammelt hatten und der Hl. Geist auf sie herab kam. Aber ich weiss gar nicht was das Wort Pfingsten bedeutet.

Das Wort «Pfingsten» ist eigentlich einfach zu erklären: es stammt vom griechischen Wort «Pentekoste», was «der fünfzigste Tag» bedeutet. Denn die Christen feiern das Pfingstfest 50 Tage nach Ostern.

Warum hatten sich die Apostel denn versammelt?

Die Apostel und Maria versammelten sich, um das jüdische Schawuot-Fest zu feiern, also das Erntedankfest, dann aber auch das Fest zum Dank für den neuerlichen Empfang der Zehn Gebote. Mose hatte ja die Gebotstafeln, die er auf dem Sinai von Gott bekommen hatte, im Zorn zerschlagen, weil das Volk Israel das goldene Kalb anbetete.

Warum kam der Geist denn in Gestalt einer Taube auf die Jünger herab?

In der biblischen Pfingstgeschichte kommt die Taube gar nicht vor, aber sie hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. So liess Noah nach der Sintflut eine Taube aus der Arche hinausfliegen, um herauszufinden, ob das Wasser zurückgegangen sei. Die Taube kam mit einem Olivenzweig zurück. Seither ist der Olivenzweig ein Friedenssymbol. Gott hat der Menschheit den Frieden erklärt, nachdem er die Erde aufgrund ihrer Sündhaftigkeit durch die Flut reinigte. Die Taube repräsentierte den Geist Gottes, der die gute Nachricht der Versöhnung zwischen Mensch und Gott bringt. Im Neuen Testament lesen wir, wie bei der Taufe Jesu der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabkam. Wir können auch hier die Taube als Symbol des Friedens zwischen Gott und den Menschen sehen, der durch den Tod und die Auferstehung Jesu wiederhergestellt wurde.

Und warum spricht man an Pfingsten immer von einer Taube?

In der Pfingstgeschichte wird berichtet, wie die Apostel plötzlich ein Brausen vom Himmel erleben, einen gewaltigen Wind, der das ganze Haus erfüllt. Ihre vielen Fragen sind plötzlich wie weggeblasen, sie verstehen auf einmal, was es mit Jesu Tod und Auferstehung auf sich hat und predigen dies in Sprachen, die sie eigentlich gar nicht beherrschen. Aber wie wollte man dieses Ereignis darstellen? Wie sollte man etwas malen, das von seinem Wesen her unsichtbar war? Schliesslich wurde in der Taube ein passendes Symbol gefunden. In der Antike stand diese nämlich für Sanftmut und Liebe. pam

Atme in mir, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges denke.

Treibe mich, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges tue.

Locke mich, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges liebe.

Stärke mich, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges bewahre.

Hüte mich, du Heiliger Geist,

dass ich das Heilige niemals verliere.

Gebet dem hl. Augustinus zugeschrieben

Es ist unmöglich, eine biblische Sicht der Beziehung zwischen Glauben und Politik aufzuzeigen, ohne die berühmte Episode der Steuer, die dem Kaiser geschuldet ist, zu erwähnen (in den synoptischen Evangelien finden wir sie bei: Matthäus 22, 15–22; Markus 12, 13–17; und Lukas 20, 20–26). Verleitet der Text wirklich, wie gewöhnlich behauptet wird, zu einer strikten Trennung von Staat und Kirche? Handelt es sich um eine Kompetenzabgrenzung zwischen zwei Lebensbereichen, die sich in keiner Weise überschneiden? Was muss man Gott zurückgeben? Nicht alles? Gibt es Angelegenheiten, einschliesslich der Politik, die sich dem Einfluss des Heiligen Geist entziehen?

Jesus fragt die Pharisäer und Herodianer, die ihm eine Falle stellen wollen: «Wessen Bild und Aufschrift ist das?» Es zeigt sich hier eine unheilige Allianz, wie sie manchmal in der Politik vorkommt, sogar in der Schweiz, wenn sich die extremen Parteien zusammentun, um ein Projekt im Namen gegensätzlicher Ideologien zu versenken: Auf der einen Seite die Pharisäer, die die Römer hassten, aber Jesus loswerden wollten, weil er ihre Macht, die Bedeutung des Gesetzes, des Tempels und des Sabbats gefährdete; auf der anderen Seite die Herodianer, Anhänger der Herodes-Dynastie, die ein gutes Einvernehmen mit den Besatzern befürworteten und daher bereit waren, Christus bei den römischen Behörden als gefährlichen Aufwiegler anzuzeigen.

«Ist es erlaubt oder nicht erlaubt dem Kaiser Steuern zu zahlen?» so lautet die Bananenschale, die seine versammelten Gegner Jesus scheinheilig vor die Füsse werfen. Wenn die Silbermünze das Bildnis des Kaisers zeigt und ihm daher zurückgegeben werden muss, was ist dann mit dem Bildnis Gottes, das ihm zurückgegeben werden muss, mit dem Menschen, jedem Menschen, dem ganzen Menschen? Gott zurückzugeben, was Gott gehört, umfasst alle Dimensionen des menschlichen Lebens und Handelns. Dies muss natürlich nicht dazu verleiten einen «christlichen politischen Weg» vorzuzeichnen. Aber könnte es nicht auch eine «christliche Art geben, Politik zu machen» um Gott auch in diesem Bereich das Seine zu geben?

François-Xavier Amherdt

Auge um Auge

Auf den ersten Seiten der Bibel ist schon vom Mord an einem Unschuldigen die Rede, als Kain seinen Bruder Abel erschlug, weil dessen Opfer bei Gott Wohlgefallen fand, sein eigenes von Gott jedoch nicht angeschaut wurde (Genesis 4, 3–16).

Die Rache fand schnell Eingang in die Gesetzgebung der Völker und wurde zu einem wahren Kreislauf der Gewalt: «Kain soll siebenmal gerächt werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal» (Genesis 4, 24). Erst das Buch Exodus (21, 23–25) verlangt dann: «…so musst du geben Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuss für Fuss, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme». Was auf den ersten Blick brutal klingt, ist in Wirklichkeit ein grosser Fortschritt in der Rechtsgeschichte und zeigt, dass das Alte Testament nicht so rachsüchtig ist wie viele meinen. Die Bestimmungen im Gesetz des Mose haben einen klaren Sinn: denn es verlangt bei Körperverletzung mit Todesfolge vom Täter einen angemessenen finanziellen Schadenersatz, um damit die im Alten Orient weitverbreitete Blutrache ausser Kraft zu setzen und das Ausmass der Rache auf nur eine Person zu begrenzen, damit sie nicht immer weitergeht, eskaliert, ausser Rand und Band gerät und die Menschen schlussendlich härter zurückschlagen als das Unrecht, das ihnen angetan wurde.

Jesus kommt in seiner Bergpredigt auf diese Vorschrift zu sprechen und führt sie weiter, indem er verlangt, dass man demjenigen, der einem etwas Böses antut, keinen Widerstand leistet, sondern auch die andere Wange hinhält (Matthäus 5, 38–39). Jesus hebt das mosaische Gesetz nicht auf (Matthäus 5, 17), sondern lehnt dessen falsche Auslegung durch einige religiöse Führer der Juden ab, die das Prinzip der Vergeltung lehrten. Jesus meint damit nicht, dass wir Böses gutheissen sollen, sondern er macht deutlich, dass es besser ist Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun und dass wir unseren Feinden mit Liebe begegnen sollen: «Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte…» (Matthäus 5, 44).

Paulus bestätigt im Römerbrief (12, 17–21), dass die Lehre Jesu mit dem Alten Testament übereinstimmt, wenn er Jesu Gebot der Feindesliebe mit dem biblischen Racheverbot (Deuteronomium 32, 35) begründet. Höhepunkt der Bergpredigt bildet der Satz Jesu: «Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne (und Töchter) Gottes genannt werden» (Matthäus 5, 9).

Paul Martone

Regina caeli (deutsch: Königin des Himmels), Himmelskönigin, in Mittellatein häufig auch Regina coeli geschrieben, ist ein Ehrentitel für Maria, die Mutter Jesu, und der Beginn einer marianischen Antiphon im Stundengebet der Kirche.

Der theologische Gehalt des marianischen Ehrentitels Regina caeli liegt in dem Glauben, dass Maria als Mutter Gottes an der himmlischen Herrlichkeit ihres auferstandenen Sohnes teilhat. Das wichtigste lehramtliche Dokument über das himmlische Königtum Mariens ist die Enzyklika Ad caeli reginam («Zur Himmelskönigin») des Papstes Pius XII. vom 11. Oktober 1954. Diese Enzyklika erläutert die biblischen, patristischen, theologischen und liturgischen Grundlagen der marianischen Anrufung. Auf diese Lehraussagen bezog sich das Zweite Vatikanische Konzil in seiner dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen gentium: Maria wurde «als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein».

Als biblische Grundlegung der Vorstellung, dass Maria im Himmel gekrönt wurde, zogen die Theologen des Mittelalters Verse aus dem Hohelied und den Psalmen heran, die mariologisch gedeutet wurden

Die neuere Theologie sieht in Maria vor allem das Urbild des glaubenden Menschen. Entsprechend wird die Vorstellung von einer Krönung Marias durch Christus oder den dreifaltigen Gott weniger als eine exklusive Aussage über Maria als Person interpretiert, sondern als Hinweis darauf verstanden, dass alle Gläubigen (alle Menschen) vor Gott eine königliche Würde besitzen und daher in der kommenden Welt in «Throngemeinschaft» mit Gott leben dürfen. (Wikipedia)

Die beiden Bilder sind nicht identisch. Beim linken Bild haben sich insgesamt acht Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, was sich im Vergleich zum Bild daneben geändert hat.

Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft. Er hat sich seit 1914, beginnend in den Vereinigten Staaten, in der westlichen Welt etabliert. Im deutschsprachigen Raum, den USA und anderen Ländern wird er am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. (siehe Wikipedia)

Schmerzen und Freude, Rat und Hilfe der Christen

Der Mai gibt uns Gelegenheit über einige Ehrentitel der Muttergottes nachzudenken.

Leben mit dem Kreuz

Wer vom christlichen Glauben spricht und sich sogar bemüht, diesen zu leben, kommt nicht darum herum, dass er früher oder später mit dem Kreuz konfrontiert wird. Dieses Symbol, an dem Verbrecher durch die damalige römische Staatsmacht auf absolut brutale Weise hingerichtet wurden, ist für die Christen zum Symbol des Heiles und der Auferstehung geworden. Doch manche tun sich schwer mit diesem Zeichen, was verständlich ist, wünscht man sich doch heutzutage eher eine Wellness-Religion, die nicht aneckt und nicht schmerzt, sondern Glücksgefühle weckt.

Es ist aber eine Illusion zu glauben, der Glaube an Jesus Christus wäre leicht. Er war es nie! Das zeigen die Lebensgeschichten von Maria und vieler Heiliger aber auch zahlloser unbekannter Christen, die versucht haben, in ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen.

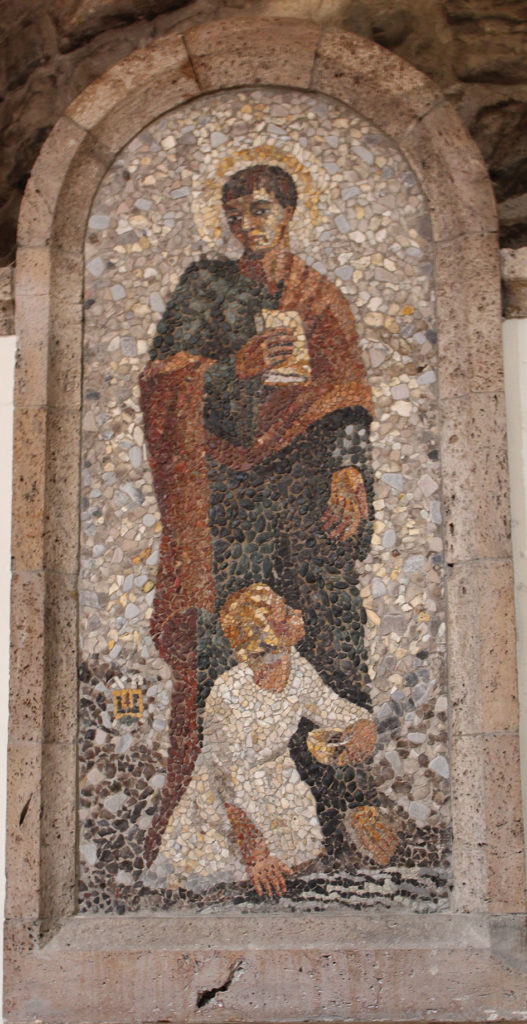

Sieben Schmerzen

Auch Maria, der Mutter Jesu, blieben Enttäuschungen und schmerzhafte Erfahrungen, Fragen und Zweifel nicht erspart. Bereits bei der Darstellung Jesu im Tempel von Jerusalem hat der greise Simeon ihr verheissen, dass ein Schwert durch ihre Seele dringen werde (Lukas 2, 35). Im Laufe der Geschichte wurden aus diesem einen Schwert sieben Schwerter, die Marias Seele durchdrangen. Wir kennen sie unter dem Begriff «Mariä Sieben Schmerzen». Zahlreiche Kirchen, Kapellen und Altäre erinnern daran, dass Maria in ihrem Leben siebenmal schlimme Augenblicke auszuhalten hatte. Es sind dies: Die Darstellung Jesu im Tempel; die Flucht nach Ägypten; die Suche nach dem zwölfjährige Jesus; die Begegnung mit Jesus auf seinem Kreuzweg; die Kreuzigung und das Sterben Christi; die Kreuzabnahme und die Grablegung. Besonders die Kreuzabnahme und das Legen des toten Jesus in Mariens Schoss ist immer wieder dargestellt worden, wie hier am Hauptaltar der Kapelle Zen Hohen Flüen in der Pfarrei Mörel (VS).

Unzählige Menschen haben in den Kirchen und Kapellen ihrer Dörfer auf der ganzen Welt Trost gefunden beim Anblick der Schmerzensmutter, dieser von Trauer und Schmerz erfüllten Frau. Voll Mitleid wendet sich Maria den Beterinnen und Betern zu und zeigt auf ihren Sohn, der das Werk der Erlösung vollendet hat. Schweigend wagt sie es, den leidenden Menschen ihren Sohn hinzuhalten, der alle Schmerzen der Welt auf sich genommen und ans Kreuz getragen hat. Von dort kommt Licht in die Momente der Dunkelheit und Hoffnung in der Verzagtheit. Papst Franziskus hat zurecht unterstrichen, dass «Christus uns keine Rezepte gegeben hat, aber mit seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung befreit er uns von der Übermacht aller Übel». Das kann uns Hoffnung und Mut machen, auf unserem Lebensweg weiterzugehen, selbst wenn er manchmal und vielleicht oft, schwer ist.

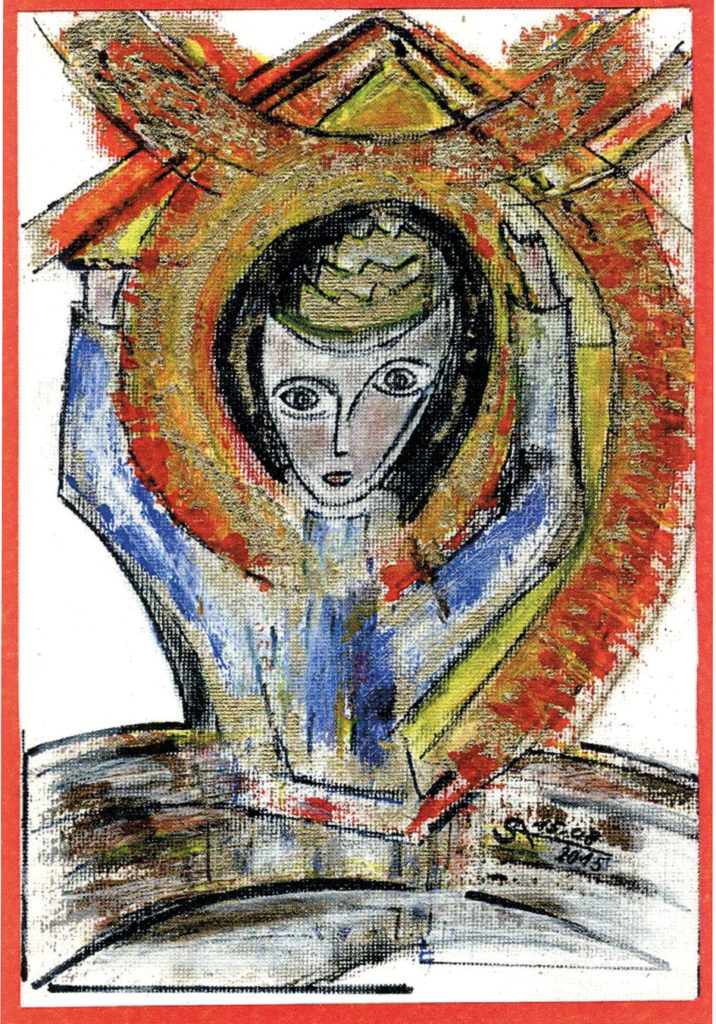

Sieben Freuden

Viele Menschen wissen jedoch nicht, dass Maria nicht nur als Schmerzensmutter verehrt wird. Vielmehr kennt die Tradition als tröstendes Gegenstück auch die sieben Freuden von Maria. Schade, dass diese so wenig bekannt sind und ihr nur wenig Kirchen und Kapellen geweiht sind.Schweizweit ist nur die 1698 erbaute Pfarrkirche von Bellwald dem Patrozinium der Sieben Freuden Mariens geweiht. Diese sieben Freuden lauten: die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel, den Besuch Marias bei ihrer Base Elisabeth (Heimsuchung), die Geburt Jesu, die Anbetung der Weisen, das Wiederauffinden des zwölfjährigen Jesus im Tempel, die Auferstehung Jesu und die Aufnahme Mariens in den Himmel. Das Gedenken an die Freuden Mariens (mit wechselnder Zahl und Inhalten) war schon im Mittelalter verbreitet und wurde seit dem 15. Jahrhundert vor allem von den Franziskanern gepflegt. Der freudenreiche Rosenkranz ist daraus hervorgegangen. Zahlreiche Ausführungen dieser Begebenheiten in der Malerei zeugen von der Beliebtheit und Verbreitung dieser Bewegung der Volksfrömmigkeit, doch erst Papst Pius X. hat es im Jahr 1906 offiziell für die katholische Kirche bestätigt und als Gedenktag den 5. Juli festgelegt. Inzwischen wurde es jedoch wieder aus dem römischen Festkalender gestrichen und lebt nur mehr in einigen franziskanischen Ordensgemeinschaften weiter.

Schade eigentlich, denn dieses Fest kann uns zeigen, dass das Christentum nicht nur aus Kreuz und Leid besteht, sondern dass auch Freude eine wesentliche Rolle in unserem Glauben spielt, eine Freude, die den Schmerz und die Enttäuschungen nicht ausblendet, die aber getragen ist durch das Vertrauen, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führen kann.

Dabei kann uns die Muttergottes ein Vorbild und eine Hilfe sein. Und damit kommen wir zu einem weiteren Titel, den Maria trägt und der leider allzu oft vergessen wird, nämlich:

Maria vom guten Rat

«Maria vom guten Rat» sind in der Schweiz mehrere Kirchen und Kapellen geweiht, u. a. die Pfarrkirchen in Berneck (SG), in Riemenstalden (SZ) und in Inden (VS). Die Uranfänge der Verehrung der Gottesmutter unter dem Titel «Maria vom Guten Rat» gehen auf eine Legende zurück. Danach soll das Bild Unserer Lieben Frau von Genazzano, unweit von Palestrina, auf wunderbare Weise von Albanien nach Italien versetzt worden sein. Zwei Christen, die das Bild vor dem Zugriff der Muslimen retten wollten, nahmen es mit über das Adriatische Meer und liessen es in einer Augustinerkirche zurück. Dies soll im Jahr 1467 geschehen sein. Seither ist es das Ziel vieler Pilger. Den Ursprung für diesen Titel finden wir in der bekannten biblischen Geschichte von der Hochzeit zu Kana (Joh 2, 1–12), bei der Maria «mit ihrem Wort an die Dienerschaft, «Was ER euch sagt, das tut», einen Rat von letzter Gültigkeit gegeben hat, denn wer einen Rat suchenden Menschen auf Christus und sein Wort verweist, rät ihm stets gut!» (Papst Leo XIII.) Bereits vorher hatte sie wachsam erkannt und ihrem Sohn bedeutet: «Sie haben keinen Wein mehr!» Das darauf folgende Zeichen Jesu, die Wandlung von Wasser zu Wein, gilt bis heute als Beginn des dreijährigen öffentlichen Wirkens des Gottessohnes. Mit ihrem guten Rat überwindet sie die Einwände Jesu, der entgegnete «Was willst Du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen!», um dann doch kurz darauf das Wunder zu vollbringen. In dieser Schlüsselsituation erscheint Marias Rolle als Fürsprecherin bei Gott und bei ihrem Sohn. Als Barmherzige überwindet sie die göttliche Gerechtigkeit, so hilft sie den Menschen. Leo XIII. hat 1903 mit dem Dekret (Ex quo Beatissima Vergine – Über die allerseligste Jungfrau) diese Anrufung Mariens in die Lauretanische Litanei eingefügt und diesen am 26. April zu feiernden Gedenktag, auch für die ganze katholische Kirche eingeführt. Leider wurde auch dieser Gedenktag in der Liturgiereform 1969 für die ganze Kirche abgeschafft; vielerorts blieben die Gedenkorte aber trotzdem erhalten und in der privaten Frömmigkeit ist es weiterhin erlaubt Maria unter dem Titel «vom guten Rat» anzurufen. Wer, wenn nicht Maria, kann auch den Menschen heute eine gute Ratgeberin sein, die uns hilft manchen Knoten in uns, unserem Leben und unserem Glauben zu lösen!

Maria Hilfe der Christen

Schon früh wurde Maria unter dem Titel «Hilfe der Christen» angerufen. Das älteste uns bekannte Mariengebet, dessen Entstehung sich bis ins 3. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, zeigt Maria als Schutzfrau und Helferin der Gläubigen. Dieses Gebet, das auch heute noch manchmal gebetet wird, beginnt mit den Worten: «Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin; verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren…». Den Titel Maria Hilfe der Christen finden wir auch in der Lauretanischen Litanei, den Papst Pius V. 1571 dort zum Dank für den Sieg der Christen über die Türken bei Lepanto einfügte. Papst Pius VII. legte 1814 als Feiertag für diesen Titel den 24. Mai fest, den Tag seiner Rückkehr aus napoleonischer Gefangenschaft. Immer wieder wurde Maria unter diesem Ehrentitel angerufen, wenn der Kirche Gefahr drohte oder abgewendet werden konnte. Dieser Gedenktag führt uns zum gekreuzigten Jesus im Johannesevangelium, wo Jesus Maria dem Lieblingsjünger als Mutter anvertraut und diesen ihr als Sohn: «Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.» Da der Lieblingsjünger nicht nur eine historische Gestalt ist, sondern in ihm jeder Christ angesprochen und gemeint ist, ist die Marienverehrung für die christliche Existenz von wesentlicher Bedeutung. Wer diese Beziehung zu Maria pflegt und auf ihre Hilfe setzt, der ist nie allein. Ein grosser Verehrer von Maria als Hilfe der Christen war der heilige Don Bosco (1815–1888). Er pflegte zu sagen: «Maria hat in meinem Leben alles zustande gebracht.» Als Dank dafür liess er in Valdocco (Turin) die Basilika zu Ehren der «Hilfe der Christen» errichten. In seiner Pädagogik diente ihm die Marienverehrung vor allem als Hilfe zur Herzensreinheit und zum Frohsinn seiner Jungen. Eine besondere Verehrung als Hilfe der Christen wird Maria auch in China zuteil. Der Sheshan, ein Berg bei Shanghai, beherbergt ein Marienheiligtum, in dem Unsere Liebe Frau von Sheshan angerufen wird als Helferin der Christen. In der Schweiz sind es u. a Kirchen und Kapellen in Altdorf (SZ), Andermatt (SZ), Beckenried ( NW), Beromünster (LU), Berschis (SG), Blitzingen (VS), Düdingen (FR), Gersau (SZ), Haslen (AI), Leukerbad (VS), Luzern, Veysonnaz (VS) und Zürich.

Paul Martone

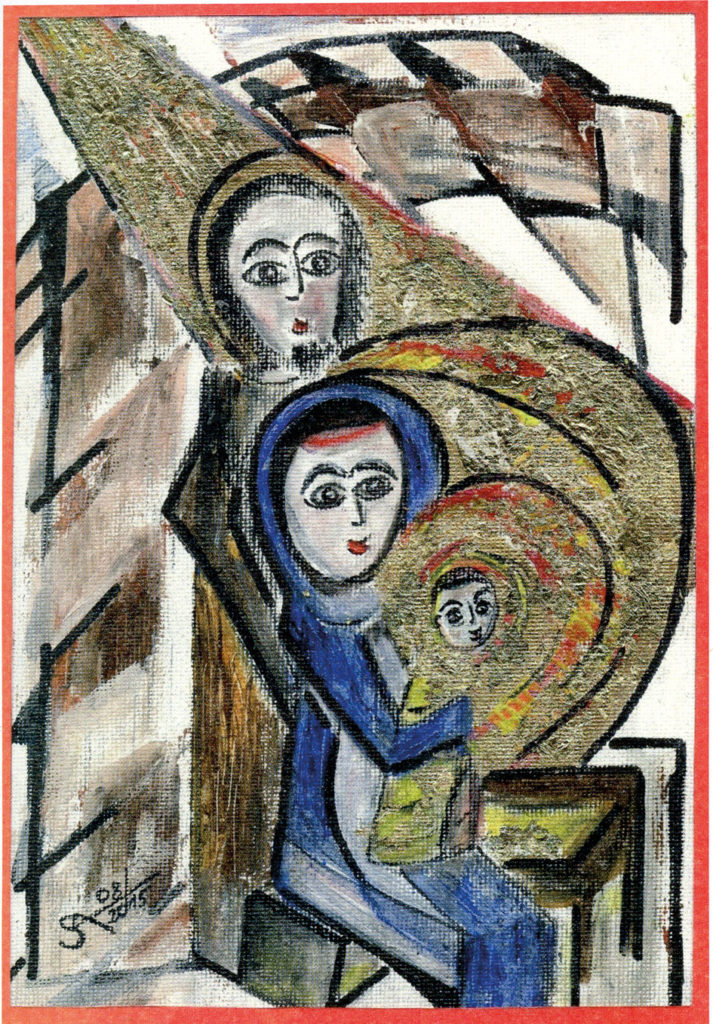

In der Kapelle zu Unserer Lieben Frau von Johannisthal regte Herrr Weihbischof Reinhard Pappenberger, Regensburg an, die Kapelle mit Bildern der sieben Freuden und der sieben Schmerzen Mariens auszustatten.

Dieser Gedanke faszinierte von Anfang an. Würden die Bilder doch das Leben der Muttergottes nahe bringen und so dem Innenraum der Kapelle eine besondere Note geben, noch mehr zum Verweilen einladen und den Besuchern/Betern helfen, sich in ihrer je eigenen Lebenssituation bei Maria zu bergen.

Rektor Anton Sammet hat das von Freuden geprägte wie das leidende Antlitz Mariens in hochwertigen Acryl-Bildern meisterhaft dargestellt.

Die sieben Freuden Marias:

1. Die Verheissung der Geburt Jesu

2. Der Besuch Marias bei Elisabeth

3. Die Geburt Jesu

4. Die Huldigung der Sterndeuter

5. Der zwölfjährige Jesus im Tempel

6. Die Auferstehung Jesu

7. Die Aufnahme Mariens in den Himmel

Schmerzen und Freude, Rat und Hilfe der Christen

Der Mai gibt uns Gelegenheit über einige Ehrentitel der Muttergottes nachzudenken.

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und dem Einmarsch russischer Truppen in dieses Land kam bei mir die Frage nach einem gerechten Krieg auf. Gibt es so etwas?

Sie erwähnen hier eine Frage, die in der Kirche seit Jahrhunderten diskutiert wird und immer wieder Anlass bietet zu vielen kirchenrechtlichen und moralischen Fragen.

Worum geht es denn bei einem «gerechten» Krieg?

Zuerst einmal ist grundsätzlich festzuhalten, dass jeder Krieg, wenn immer möglich, zu verhindern ist, denn ein Krieg löst bei Schuldigen wie Unschuldigen noch mehr Grauen, noch mehr Unrecht aus. Es bleibt nach wie vor gültig, was schon Papst Pius XII. gesagt hat: «Nichts ist mit dem Frieden verloren. Aber alles kann mit dem Krieg verloren sein.»

Gibt es aber Kriterien für einen «gerechten» Krieg?

Im «youcat» stehen folgende Kriterien:

1. Bevollmächtigung durch die zuständige Autorität;

2. ein gerechter Grund;

3. eine gerechte Absicht;

4. ein Krieg muss die letzte Möglichkeit sein;

5. die angewandten Mittel müssen verhältnismässig sein;

6. es muss Aussicht auf Erfolg bestehen».

Keinesfalls dürfen jedoch politische Machtambitionen von Einzelnen einen Krieg provozieren!

Was können wir tun?

Wir sollten uns nicht zu sehr mit der Frage befassen, ob es einen «gerechten» Krieg gibt, denn dies ist meiner Meinung nach, ein Widerspruch in sich! Vielmehr sollten wir für gerechten Frieden sorgen – und der beginnt vor unserer Haustüre. «Wie traurig ist es, wenn Menschen und Völker, die stolz darauf sind, Christen zu sein, andere als Feinde betrachten und daran denken, Krieg gegeneinander zu führen! Das ist sehr traurig», sagte kürzlich Papst Franziskus.

Damit hat der Papst wohl recht.

Ja, und er forderte auch, Hass und Ungerechtigkeit mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. Dies sei kein Rückzug des Verlierers, sondern die Tat desjenigen, der über eine grössere innere Stärke verfüge.

Besten Dank für die Auskunft! pam

Ein «schönes» Sprichwort lautet: «Von der Wiege bis zur Bahre füllt der Schweizer Steuerformulare». Nun betrifft dieses Zitat, ob wahr oder nicht, will ich hier nicht beurteilen, natürlich nicht nur die Schweizer Bürger, sondern alle Menschen auf der Erde.

Etwas, das auch alle Menschen während ihres ganzen Lebens begleitet, ist das Wasser. Wasser ist ein Ursymbol für Leben, Wachstum, Reinigung und Neubeginn. Wir wissen, dass ohne Wasser kein Leben entstehen und niemand überleben kann. Nicht umsonst wurden im Christentum die Erfahrungen und das Wissen der Menschen um die heilende und lebenspendende Kraft des Wassers auf Jesus übertragen, der für Christen Leben, Reinigung und Kraft ist. Das Wasser hat deshalb im Leben der Christen eine tiefe Symbolik erhalten und zwar von der Wiege bis zur Bahre.

Nicht auf Papst oder Kirche getauft

Wobei: So ganz stimmt das Zitat im Blick auf das Leben eines Menschen nicht, denn schon vor der Geburt spielte das Wasser im Leben des Menschen eine wichtige Rolle, wächst menschliches Leben ja im Wasser heran, im Fruchtwasser, um genau zu sein. Und bereits dort hat mich Gott in seinen Blick genommen, wie es beim Propheten Jeremia heisst: «Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoss hervorkamst, habe ich dich geheiligt». Und nun schenkt mir dieser Gott Leben und Zukunft in dieser Welt.

Nach der Geburt werden Menschen, die Christen sein wollen, getauft. Und wiederum spielt hier das Wasser eine grosse Rolle, denn durch das Taufwasser

wird ihnen neues Leben geschenkt und Erlösung zugesprochen. «Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes», sagt der Priester beim Giessen des Wassers über den Kopf des Täuflings. Man wird also nicht auf den Papst oder die katholische Kirche getauft, sondern auf den dreieinigen Gott. Und dieser Gott wiederholt immer wieder sein Versprechen, das er mir schenkte, «ehe ich im Mutterleib geformt wurde»: Er begleitet mich während meines ganzen Lebens, er hat mich in seine Hand «eintätowiert», so dass er mich nie vergessen kann: «Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst: Ich vergesse dich nicht» (Jesaja 49, 15). Gibt es ein schöneres Versprechen?

Nicht nur Erinnerung

Gott vergisst mich nicht, doch viele Menschen vergessen Gott, sagen sich von ihm los und wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an diese göttliche Zusage erinnern. Dies geschieht jedes Jahr in der Gedächtnisfeier des Leidens und Sterbens Jesu am Karfreitag und dann in der Osternacht am Karsamstag. Da wird uns vor Augen geführt, dass Gott sein Verspechen einlöst und alles einsetzt, um uns Menschen zu retten. Er gibt das Wertvollste, seinen Sohn in den Tod, um uns zu zeigen, dass er treu ist.

Mit dem Erinnern an den Tod und die Auferstehung Jesu und damit an die Treue Gottes ist es jedoch nicht getan! Die Feier der Osternacht macht deutlich, dass unsere Entscheidung für oder gegen ein Leben mit Gott hier und heute gefragt ist. Die meisten von uns wurden als Kleinkinder getauft, ohne dass wir damals gefragt wurden. Deshalb wird die Kindertaufe von verschiedenen Freikirchen infrage gestellt und abgelehnt.

Taufe von Säuglingen

Die Taufe eines Kleinkindes macht jedoch deutlich, dass Gottes Geschenk an uns Menschen an keine Vorbedingung geknüpft ist. Er schenkt uns seine Liebe, einfach weil wir da sind. Die Taufe ist nicht in erster Linie unser Tun, sondern ein Tun Gottes an uns. In der Taufe wird uns nämlich ganz persönlich zugesagt, dass Gott uns als seine Kinder ansieht, und er sich mit uns verbunden hat.

Man sagt, das Kind solle sich einmal selber entscheiden, ob es getauft werden möchte oder nicht. Das klingt schön und vielleicht sogar fürsorglich und modern, aber es verkennt, dass Eltern ihre Kinder in vielerlei Hinsicht auf einen bestimmten Weg ins Leben bringen müssen – und auch sollen!

Eltern müssen ja auch entscheiden, auf welche Schule ihr Kind geht, ob und welchen Sport es ausüben soll, welche Bücher es liest, welche Computerspiele es spielt. Ein unmündiges Kind taufen zu lassen bedeutet, mich dafür zu entscheiden, dass mein Kind mit Gott ins Leben geht. Und daraus folgt, dass ich mein Kind mit Gott, mit Glauben und Kirche in Kontakt bringe. Ob es diesen Weg mit Gott später, wenn es für sein Leben selbst verantwortlich ist, weitergehen mag, steht ihm frei. Aber jedes Jahr in der Osternacht hat der Christ in der Erneuerung des Taufversprechens die Möglichkeit in voller Freiheit sein Ja zum Angebot Gottes zu sagen, dass wir an seinem Leben teilhaben wollen. Dieses Ja schliesst natürlich auch alles mit ein, was uns als Weisung für das Leben von Gott gegeben wurde.

Vorleben

Die freie Entscheidung, mit meinem Leben in all seinen Bereichen auf das Angebot Gottes eingehen zu wollen, ist wohl in besonderer Weise eine Anforderung unserer Zeit. Vielleicht ist das eine der wesentlichsten Veränderungen in den letzten Jahrzehnten in unserem Land. Katholisch zu sein, gehört nicht mehr «automatisch» dazu, ist keine Selbstverständlichkeit mehr, die alles prägt und bestimmt. Deshalb braucht es gerade heute Eltern und Paten, die ihrem Kind den Glauben vorleben, damit die kleinen und die grossen Kinder an ihnen ablesen können, was es heisst, Christ zu sein. Nicht umsonst schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth: «Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern – wie auf Tafeln – in Herzen von Fleisch».

Den Schuldbrief ausgelöscht

Im österlichen Lobgesang, dem «Exsultet» (frohlocket, jauchzet) steht der Satz, dass Christus «den Schuldbrief ausgelöscht (hat) mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat».Gott ist barmherzig:Das ist die Basis unseres Glaubens. Nur leider ist der Mensch unbarmherzig gegenüber seinen Mitmenschen, weil er nicht vergisst, was der andere ihm schuldet, und andererseits weil er sehr wohl vergisst, was ihm erlassen worden ist. So kann der Mensch Gottes Barmherzigkeit kaputt machen. Dabei ist das «Vergessen können» durchaus eine positive Eigenschaft. Vergessen – das heisst nicht: verdrängen, sich nicht mehr erinnern, die Vergangenheit auslöschen wollen, sondern: nicht mehr darin verhaftet sein, loslassen können. So können wir auch frei werden und Raum schaffen für etwas Neues, für Gottes schöpferisches Handeln in unserem Leben. Es kann auch heissen: sich versöhnen mit der eigenen Lebensgeschichte.

Eng mit dem Vergessen ist auch das Vergeben verbunden! Auch wenn wir manche Dinge vielleicht nicht vergessen können, so können und sollen wir als Christen immer wieder bereit sein zur Vergebung. Wir schenken damit uns und den anderen, die unsere Vergebung erbitten, die Möglichkeit zu einer neuen Beziehung und zu einem Neuanfang.

Gut fasste diese Gedanken Sr. Theresia Mende von Augsburg in einem Exerzitienvortrag zusammen: «So dürfen wir uns bewusst sein: Es gibt nichts in unserem Leben, auch nicht die grösste Schuld und nicht die schlimmste Sünde, von dem wir einmal sagen müssten: Ach, wäre es doch nie gewesen! Nein, Gott wird auch die dunkelsten Phasen meines Lebens in Heil und Segen verwandeln. Nicht vernichten, sondern verwandeln, nicht verfluchen, sondern segnen ist die Handlungsweise Gottes. Gerade daran können wir erkennen und erfahren, wie gross die Liebe Gottes zu uns ist. Lassen wir uns am Osterfest ruhig einmal überwältigen von der Grösse und Unerschütterlichkeit der Liebe Gottes. Es gilt doch für einen jeden Christen ganz persönlich: In der Taufe wurde mein alter Adam “vernichtet” – er ist, wie Pater Buob einmal so nett auf schwäbisch sagte: im Taufwasser ersoffen – und der neue Adam ist aus ihm aufgetaucht. Deshalb erneuern wir in jeder Osternacht mit besonderer Feierlichkeit unsere Taufe».

Paul Martone

Ein «schönes» Sprichwort lautet: «Von der Wiege bis zur Bahre füllt der Schweizer Steuerformulare». Nun betrifft dieses Zitat, ob wahr oder nicht, will ich hier nicht beurteilen, natürlich nicht nur die Schweizer Bürger, sondern alle Menschen auf der Erde.

Die beiden Bilder sind nicht identisch. Beim linken Bild haben sich insgesamt sechs Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, was sich im Vergleich zum Bild daneben geändert hat.

Der Brauch des Osterfeuers ist germanisch – früher auch als heidnisch bezeichneten Ursprungs. Das älteste schriftliche Zeugnis ist ein Briefwechsel zwischen dem Missionar Bonifatius und Papst Zacharias aus dem Jahre 751. In diesem Brief wird ein Brauch beschrieben, der als «ignis pachalis» (Passahfeuer) bezeichnet wird. Da die Frage aufgeworfen wird, wie im Sinne der Kirche damit umzugehen sei, lässt sich schliessen, dass die römische Kirche Osterfeuer noch nicht kannte, auch keine Feuerweihe.

Zum Beginn der Liturgie der Osternacht in der katholischen Kirche wird ein kleines Feuer entfacht, das Osterfeuer. Nachdem sich die Gemeinde um das Osterfeuer versammelt hat, entzündet der Priester am Feuer die Osterkerze, die nach der Weihe als Licht in die dunkle Kirche getragen wird. Die brennende Kerze versinnbildlicht dabei Christus als Licht der Welt. Wie einst die Israeliten der Feuersäule durch die Wüste folgten, so folgen die Gläubigen Jesus Christus auf dem Weg vom Tod zum Leben. Im Osterfeuer werden oft die Reste der heiligen Öle aus dem Vorjahr verbrannt. (siehe Wikipedia)

Weg nach Emmaus

Was brauchen die,

die enttäuscht und resigniert

ihren Weg gehen,

damals wie heute?

Einen, der mitgeht und zuhört,

dem erzählt werden kann,

was bedrängt und bedrückt.

Wie gut, wenn auch er weiss,

wie das ist, wenn Vorstellungen zerbrechen

und Pläne zerschellen.

Dem nimmt man ab, wenn er erzählt,

wie es weiterging trotz allem

wie er das Schwere bewältigte,

wie er verstand,

dass im begrenzten irdischen Dasein

Brüche nicht zu vermeiden sind, aber

zugleich an neues Vertrauen appellieren.

Was brauchen die,

die enttäuscht und resiginiert

auf dem Lebensweg sind,

damals wie heute?

Einen, der mitgeht,

auch wenn es dunkel wird

in uns und um uns,

der sich mit an den Tisch setzt,

wo zerbrochenes Brot

zur Nahrung wird.

Zu Lukas 24, 13–32

aus «Kreuz und Quer geht einer mit».

Verlag Neue Stadt

Eine lange Liste von gläubigen Frauen aus der Bibel

Was für ein schwieriges und scheinbar unannehmbares Wort: «Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt an seinem Leib, der die Kirche ist!» (Kolosser 1, 24) Einerseits will Paulus nicht andeuten, dass Christus nicht vollständig verwirklicht hätte, was er nach dem Plan des Vaters für das Heil der Welt vollbringen sollte. Der Apostel will auch nicht unterstellen, dass Jesus nicht genug gelitten hätte und seine Mittlerschaft nicht vollkommen wäre, so dass der Jünger die erlösenden Leiden zur Vollendung bringen müsste.

Paulus will damit sagen, dass er nach dem Beispiel des Sohnes Gottes selbst dazu berufen ist, seinen eigenen apostolischen Weg der Verkündigung des Evangeliums zu vollenden, auch wenn er dabei vielleicht durch Prüfungen gehen muss. So wie Jesus alles tat, um den Kelch seines Leidens von sich fernzuhalten, indem er Gott bat, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen, sich schliesslich aber doch dem Willen des Vaters überliess (Matthäus 26, 42), so möchte auch Paulus die ihm vom Herrn anvertraute Aufgabe vollständig übernehmen: das Geheimnis zu offenbaren, das seit Jahr-hunderten verborgen war und nun für die ganze Menschheit offenbart wurde (Kolosser 1, 26–27).

Und so erklärt sich der Völkerapostel bereit, um Christus unter den Menschen zu verkünden, «jeden Menschen zu ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit zu belehren, damit wir jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus» (Kolosser 1, 27–28). Nur für diese Sache, die jeder anderen überlegen ist, erklärt er sich bereit, «sich zu m

Die Heilige Schrift bietet eine unendliche Galerie wunderschöner Porträts biblischer Frauen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament:

– Eva, die Mutter der Lebenden, und Maria, die Mutter Gottes, die Mutter Christi und der Menschheit

– Sara, Rebekka und Rachel, «Matriarchinnen» und Quellen des Volkes Israel

– Ruth, die Vorfahrin Jesu gemäss dem Stammbaum von Matthäus

– Judith und Esther, die Kämpferinnen, die ihre Reize und ihren Mut einsetzen, um die heilige Nation zu retten

– Elisabeth, die ihrer Cousine Maria bei einem Besuch in ihrem Haus den unfassbaren Segen offenbart, den diese empfängt, und der Welt den Vorläufer, Johannes den Täufer, das grösste aller Menschenkinder, schenkt

– Martha und Maria, die Freundinnen des Menschensohnes, die gemeinsam die Menschheit vom eigensüchtigen Sorgen zum Hören des Wortes führen, das für das Wesentliche öffnet

– die sündige Frau bei Lukas, die Samariterin und die Ehebrecherin bei Johannes, die durch ihre Begegnung mit dem Sohn Gottes ein neues Leben beginnen können

– die Gruppen von Frauen, die Jesus während seines Wirkens, insbesondere im dritten Evangelium, bis unter das Kreuz begleiten

– Lydia und all die Glaubenszeuginnen in der Apostelgeschichte

– und noch viele andere mehr

Die Liste dieser biblischen Gläubigen ist lang: Frauen in der Bibel, deren Glaube meistens langlebig und dauerhaft ist, im Gegensatz zur Sprunghaftigkeit der Apostel und der männlichen Jünger. Das ist auch heute noch der Fall, wenn man das Feuer sieht, das so vielen Katechetinnen und Pastoralassistentinnen Schwung verleiht. Möge die Kirche als Institution, Frau und Mutter ihnen einen immer wirkungsvolleren Platz in der Ausübung der apostolischen Verantwortung einräumen, so wie Papst Franziskus es wünscht!

François-Xavier Amherdt