Papst Franziskus will einen synodalen Weg des Aufeinander-Hören

Papst Franziskus will die katholische Kirche synodaler machen: Am 9. Oktober begann dafür ein auf zwei Jahre angelegter weltweiter synodaler Prozess.

Papst Franziskus will die katholische Kirche synodaler machen: Am 9. Oktober begann dafür ein auf zwei Jahre angelegter weltweiter synodaler Prozess.

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun

Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun

Christus, der Herr, ist heute geboren

Den Gott zum Heiland euch hat erkoren

Fürchtet euch nicht

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall

Was uns verheissen der himmlische Schall

Was wir dort finden, lasset uns künden

Lasset uns preisen in frommen Weisen

Halleluja

Wahrlich, die Engel verkündigen heut

Bethlehems Hirtenvolk gar grosse Freud

Nun soll es werden Friede auf Erden

Den Menschen allen ein Wohlgefallen

Ehre sei Gott

In der Bibel höre ich immer wieder, dass wir Gott, den Herrn fürchten sollen. Wie kann ich denn Gott fürchten, wenn er ein liebender Vater ist?

Ich verstehe Ihre Bedenken, wenn Sie die Furcht vor Gott mit Angst verbinden, denn wenn man sich vor jemanden fürchtet, flüchtet man vor ihm, statt sich ihm vertrauensvoll zuzuwenden.

Genau das ist mein Problem!

Furcht hat im Verständnis der Bibel nichts mit Angst zu tun. Gottesfurcht hat etwas zu tun mit dem Bewusstsein der Grösse und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit. Dies führt uns zum Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen, alles zur grossen Ehre zu tun, wie es der heilige Ignatius gesagt hat.

Dann heisst es auch dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit sei (Psalm 111, 10). Was ist damit gemeint?

Damit ist gemeint, dass wir anerkennen, wer Gott ist und wer wir sind, und wir dankbar den Platz einnehmen, den er uns zuweist. Im Vertrauen darauf, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält, ohne dessen Willen nicht ein einziges Haar von meinem Kopf fällt.

Und diese Weisheit hilft mir im Alltag?

Ich denke schon, denn der Mensch, der Gott fürchtet, verliert alle Angst! Er fürchtet nicht den ungünstigen Stand der Ster-ne; er ist nicht von der Meinung der An–deren abhängig, er hat keine Angst, im Le–ben zu kurz zu kommen, wenn er sich nicht alles erlaubt, sondern er kann vertrauensvoll und daher glücklich seinen Weg gehen.

Kann ich das wirklich glauben?

Probieren Sie es aus! Vielleicht hilft Ihnen das Wort von Dietrich Bonhoeffer, das auch heute noch topaktuell ist: «Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, sagt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzig wirkliche Überwindung der Dummheit ist… Was wir heute brauchen, sind nicht Genies, Zyniker, Menschenverächter, sondern schlichte, einfache, gerade Menschen.»

Besten Dank, Herr Pfarrer. (pam)

Die beiden Bilder sind nicht identisch. Beim rechten Bild ha–ben sich insgesamt sieben Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, was sich im Vergleich zum linken Bild geändert hat

Viel zur Verbreitung der Krippe hat der Heilige Franz von Assisi (1181/1182–1226) beigetragen. – In der Christnacht des Jahres 1223 hielt er in einer Höhle bei Greccio eine Krippenfeier mit lebenden Tieren ab. Ein halbes Jahrhundert später gab es die erste Krippe in Rom. Ochs und Esel kommen übrigens in der biblischen Weihnachtsgeschichte gar nicht vor. Dass sie dennoch zur Krippe gehören, hat damit zu tun, dass die Tiere an verschiedenen Stellen der Bibel als Symbole und Metaphern verwendet werden.

Eine europaweite Verbreitung fand die Weihnachtskrippe ab dem 16. Jahrhundert durch die Jesuiten. Die erste Krippe des Ordens stand um 1560 in einem Kloster in Portugal, bald folgten Kirchen und Fürstenhäuser in Spanien, Italien und Süddeutschland. Als im Zuge der Aufklärung ein Krippenverbot für Kirchen und Ordenshäuser erlassen wurde, bauten die Menschen sie hinter dem Rücken der Obrigkeit in den Nachbarhäusern auf. Damit legten sie den Grundstein für die Entwicklung der Hauskrippe.

Nach und nach wurden die Krippenfiguren kleiner und die heilige Familie durch Engel, Hirten und die Weisen aus dem Morgenland ergänzt. Die noch heute verwendeten Papierkrippen kamen im 18. Jahrhundert auf. Sie wurden zunächst von Hand bemalt, später maschinell bedruckt.

Seit dem 19. Jahrhundert werden Hauskrippen aus Gips, Ton und Pappmache in Serie hergestellt. Sie sind preiswert und haben damit ihren Platz in vielen Wohn-zimmern erobert. In einigen Regionen werden aber noch Krippen von Hand gefertigt, die nicht nur unter Sammlern begeisterte Abnehmer finden. Eine der grössten Krippenausstellungen ist im Bayerischen Nationalmuseum in München zu sehen.

https://www.katholisch.de

Natürlich ist die Darstellung auf nebenstehendem Bild eine ideale Vision, eschatologisch, wie wir in der biblischen Sprache sagen, mit Blick auf das Ende der Zeit. Die Diskussionen um den Schutz oder den Abschuss des Wolfes und dem Herdenschutz der Schafe haben jedoch gezeigt, wie emotional die Frage der Beziehung zu Tieren, ob «wild» oder «heimisch», sein kann.

Harmonische Zusammenarbeit

Es lohnt sich daher, die Perspektive dieser Weissagung des ersten Jesaja zu betrachten, die gegen Ende der Weissagung über den Immanuel, des «Gott mit uns» (Kapitel 6 bis 12), steht. Indem der Prophet den Messias des Herrn als Licht für die Bewohner des Landes der Finsternis und als Fürst des Friedens ankündigt (Jesaja 9, 1–6), stellt er ihn dar, als mit dem Geist des Herrn bekleidet. Die Nachkommen Isais, des Vaters Davids, werden also die sechs (plus eine) Gaben der Weisheit und der Einsicht, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn (und der kindlichen Zuneigung) erhalten (Jesaja 11, 1–2). Und die Gerechtigkeit, die er herstellen wird (Verse 3–5), wird sich auch in der Versöhnung zwischen verfeindeten Tierarten widerspiegeln: «Der Wolf mit dem Lamm, der Leopard mit dem Zicklein, die Kuh mit dem Bären.» Dann die harmonische Zusammenarbeit zwischen Tieren und Menschen: «Ein kleiner Junge wird das Kalb führen, der junge Löwe und das fette Tier werden gemeinsam gefüttert; der Säugling wird auf der Höhle der Nat-ter spielen, und auf dem Loch der Viper wird das junge Kind seine Hand ausstrecken» (Verse 6–8).

Universeller kosmischer Pakt

So wird auf dem heiligen Berg, erfüllt von der Erkenntnis Gottes, das, was die Sünde geteilt und bekämpft hat, endgültig vereint werden. Das Symbol der Machtspiele innerhalb der geschaffenen Wesen (Mensch – Schlange) wird umgekehrt und in ein Zeichen der Gemeinschaft umgewandelt. Das Böse und die Gewalt werden einem Shalom weichen, das nicht ausgelöscht werden kann.

Die Pflege des Respekts vor den Tieren nimmt also in gewisser Weise das Para-dies vorweg, das uns versprochen wird. Das Gesetz des Dschungels wird in der universellen kosmischen Allianz aufgehen. Ich freue mich schon darauf.

François-Xavier Amherdt

Gedanken zum Totenmonat

Im November wird oft von den «Armen Seelen» gesprochen, die im Fegefeuer leiden müssen und die mit zahlreichen religiösen Aktivitäten wie Messen, Gebe-ten und guten Taten möglichst bald aus diesem schrecklichen Feuer herauszuholen sind.

Fragen wir uns im Folgenden was es denn mit den so genannten «Armen Seelen im Fegefeuer» auf sich hat. Sind diese Seelen wirklich arm? Was kommt nach dem Tod?

Der ohnmächtige Allmächtige

Man spricht immer davon, dass sich die Armen Seelen im Fegefeuer befinden. Was ist darunter zu verstehen? Während unserem ganzen Leben bietet uns Gott immer wieder seine Freundschaft an, doch drängt er sie uns nicht auf, sondern bittet darum. Er steht vor der Tür und klopft an. Er tritt diese Türe jedoch nicht ein, sondern lässt uns die Freiheit sie ihm zu öffnen, damit er eintreten und mit den Menschen, die geöffnet und sein Wort gehört haben, Mahl halten kann (Offenbarung 3, 20). Immer wieder klopft Jesus an und gibt mir die Möglichkeit, mich für ihn zu entscheiden. Wenn sich jemand aber gegen ihn entscheidet und nichts mit ihm zu tun haben will, respektiert Jesus diesen Entscheid. Hier wird der allmächtige Gott wirklich ohnmächtig, denn Liebe zwingt nicht, sie lädt ein – immer wieder, und ich habe während meines ganzen Lebens die Chance mich zu entscheiden.

«Die Lebensentscheidung des Menschen wird mit dem Tod endgültig – dieses sein Leben steht vor dem Richter. Sein Entscheid, der im Laufe des ganzen Lebens Gestalt gefunden hat, kann verschiedene Formen haben. Es kann Menschen geben, die in sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Menschen, in denen alles Lüge geworden ist; Menschen, die den Hass gelebt und die Liebe in sich zertreten haben. Dies ist ein furchtbarer Gedanke, aber manche Gestalten gerade unserer Geschichte lassen in erschreckender Wei-se solche Profile erkennen. Nichts mehr wäre zu heilen an solchen Menschen, die Zerstörung des Guten unwiderruflich: Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird. Auf der anderen Seite kann es ganz reine Menschen geben, die sich ganz von Gott haben durchdringen lassen und daher ganz für den Nächsten offen sind – Menschen, in denen die Gottesgemeinschaft jetzt schon all ihr Sein bestimmt und das Gehen zu Gott nur vollendet, was sie schon sind» (Benedikt XVI., Spe salvi Nr. 45). Von diesen Menschen können wir annehmen, dass sie im Himmel sind.

Das Fegefeuer

Papst Benedikt XVI. fährt in seiner Enzyklika fort, dass «weder das eine noch das andere nach unseren Erfahrungen der Normalfall menschlicher Existenz» ist. Bei den allermeisten bleibe «ein letztes und innerstes Offenstehen für die Wahrheit, für die Liebe, für Gott im tiefsten ihres Wesens gegenwärtig». Durch verschiedene Umstände und falsche Entscheidungen werde dieses Offenstehen für Gott jedoch verdeckt. Es bleibe aber immer «der Durst nach dem Reinen», das «doch immer wieder über allem Niedrigen hervortritt und in der Seele gegenwärtig bleibt». Was geschieht mit solchen Menschen, die zeit ihres Lebens nicht immer nur gut, aber auch nicht immer nur böse waren, wenn sie vor Gottes Richterstuhl treten? Wie können wir dieses göttliche Gericht beschreiben?

Was Ihr seid / das waren wir! – Was wir sind / das werdet ihr

Vielleicht so: die Freundschaft mit Gott in aller Klarheitsehen und ganz zu Ende denken. Wir werden dann sehen, wie Gott uns zeitlebens gesucht hat; wie er uns in ganzer Liebe zugewandt war; wie er uns die Freundschaft angeboten hat. In dieser Stunde der Wahrheit werden wir erkennen, wer wir sind; alle Masken werden fallen; alle Illusionen und Selbsttäuschungen wie Seifenblasen platzen. Im Angesicht Gottes werden wir auf einmal begreifen, was wir sind und was wir hätten sein können. Diese Einsicht schmerzt uns Menschen, denn wir erkennen unsere Lauheit in der Freundschaft mit Gott. Gott hält uns den Spiegel vor, schaut uns voller Liebe an. Wir sehen darin die Güte und Liebe Gottes und erkennen gleichzeitig wie wenig wir aus Engstirnigkeit oder Angst imstande waren auf diese Liebe zu antworten und gottgefällig zu handeln.

Wir werden erkennen, dass unser Herz stets unruhig war, weil wir die Einladung Gottes zur Freundschaft nur halbherzig beantwortet haben, weil wir die Ruhe für unser Herz an den falschen Orten gesucht haben und nicht bei Gott, auf den hin wir geschaffen wurden. Das Fegefeuer, auch Purgatorium genannt, lässt uns Gott erfahren und erkennen. Diese Erkenntnis durchfährt den Menschen vor dem göttlichen Gericht wie Feuer, reinigt und läutert ihn wie durch Feuer hindurch.

Kein Ort

Fälschlicherweise sprach man früher oft vom Reinigungsort und meinte damit, das Fegefeuer befinde sich an einem real existierenden Ort. Dem ist nicht so! Es geht vielmehr um einen Zustand der Seele, die das Heimweh nach Gott quält, weil wir im Gericht hautnah erfahren haben, was Gottes Liebe und Barmherzigkeit wirklich ist und wir nun doch nicht zu diesem Gott gehen können. Wer schon einmal richtig Heimweh hatte, weiss, wie schlimm das sein könnte. So stelle ich mir das Fegefeuer vor: ein Fernsein von Gott mit grossem Heimweh nach ihm. Der Schulseelsorger und Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, Peter von Briel, umschreibt das Fegefeuer wie folgt: «Nach dem Tod wartet die absolute Liebesbeziehung mit Gott und mit allen, die sich darauf einlassen können. Beides – die Liebesbeziehung zu Gott und die Gemeinschaft der Heiligen – ist untrennbar verbunden. Aber es wird Seelen geben, die das nicht möchten, die davor Angst haben oder Gott immer aus dem Weg gegangen sind. Bei denen kann es sein, dass sie der Überzeugungskunst Gottes bedürfen und noch einmal das durchleiden müssen, was sie vom Himmel trennt.»

Arme Seelen?

Dieses Leiden und schmerzhafte Fern-sein ist jedoch nicht ewig. Die Verstorbenen wissen, dass sie gerettet sind (der Katechismus spricht davon, dass sie «eines ewigen Heiles sicher» sind) und nach einer gewissen Zeit der Heimatlosigkeit zu Gott gehen und dort ewig bei ihm sein dürfen. Deshalb finde ich den Begriff «Arme» Seelen irreführend. «Diese Seelen müssen eine Läuterung durchmachen um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, um in die Freude des Himmels eingehen zu können.» (KKK 1030). Der nicht mehr sehr geläufige Begriff «Läuterung» heisst in diesem Zusammenhang, dass die Verstorbenen, die in der Gnade und Freundschaft Gottes gestorben sind, im Angesicht Gottes erkennen können, was nicht in Ordnung war und dass sie dann vor Gott eine Heilung erfahren. Damit bekommt das Purgatorium in der katholischen Theologie nach wie vor eine wichtige Aufgabe, aber einen neuen Klang und eine neue Dimension. Die Angst vor einer zeitbegrenzten Hölle ist nicht mehr notwendig, ich darf hoffen, dass ich von Christus erwartet werde und dass er mir so begegnet, dass ich durch seinen Blick Heilung erfahre und dann in die Herrlichkeit Gottes eingehen kann. Wir brauchen keine Zeitdimension mehr, es geht um die Vorstellung, auch als nicht Vollkommener in die guten Hände Gottes zu fallen. Wenn wir uns dessen bewusst sind, erkennen wir, dass wirklich arm jene Seelen sind, die in der Hölle sind, denn das nennen wir Hölle: endloses Fernsein von Gott mit ewigem Heimweh nach ihm. Die Hölle ist Ewigkeit gewordene Sünde, Ewigkeit gewordene Trennung von Gott. Nicht Gott hat den Menschen verdammt, sondern der Mensch, der Gott immer aus dem Weg gegangen ist, verdammte sich selbst durch sein lebenslängliches «Nein!» zur Freundschaft mit Gott. Diese Erkenntnis schmerzt erst recht, denn dieses unendliche Heimweh nach Gott wird nie gestillt werden können.

Bei allen Fragen, irritierenden Darstellungen und Sagen um die sogenannten Armen Seelen, kann uns ein Satz von Dorothee Sölle die Richtung zu einer Antwort geben, die trägt: «Christlich gesprochen liegt der Tod immer hinter uns, vor uns aber die Liebe.»

Paul Martone

Im November wird oft von den «Armen Seelen» gesprochen, die im Fegefeuer leiden müssen und die mit zahlreichen religiösen Aktivitäten wie Messen, Gebeten und guten Taten möglichst bald aus diesem schrecklichen Feuer herauszuholen sind.

Fragen wir uns im Folgenden was es denn mit den so genannten «Armen Seelen im Fegefeuer» auf sich hat. Sind diese Seelen wirklich arm? Was kommt nach dem Tod?

Ich will bei der Wahrheit bleiben.

Ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen.

Ich will frei sein von Furcht.

Ich will keine Gewalt anwenden.

Ich will in jedem zuerst das Gute sehen

Mahatma Gandhi

Mitten in der Stadt sah ich einen kleinen Jungen. Er zitterte in seinem Gewand, es war deutlich zu sehen, dass er lange nichts gegessen und getrunken hatte. Links und rechts eilten die Menschen vorbei. Alle taten so, als ob sie den Jungen nicht sähen.

Zornig sprach ich zu Gott: «Wie kannst du das nur zulassen. Warum tust du nichts dagegen, du Allmächtiger?»

Gott schwieg und sagte nichts. In der Nacht, ich war längst wieder zu Hause, antwortete er plötzlich: Ich habe etwas dagegen getan. Schliesslich habe ich dich geschaffen.

Aus: «zum Beispiel: WIR

Das neue Jugendgebetbuch, Bennoverlag

Diese beiden Bilder sind nicht identisch. Beim Bild rechts auf dieser Seite haben sich insgesamt sechs Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, was sich im Vergleich zum anderen Bild geändert hat.

11. November – Martinstag

Am 11. November ist der Tag des Heiligen Martin. Martin lebte im 4. Jahrhundert in der römischen Provinz Pannonien, die etwa das heutige Ungarn umfasste. Erst diente er im römischen Heer, später wurde er Mönch und gründete ein Kloster im heutigen Frankreich. Als Bischof schliesslich missionierte er die bäuerliche Bevölkerung. Eine berühmte Legende erzählt über ihn: Martin ritt auf einem Schimmel durch die kalte Nacht, als er an ein Stadttor kam, vor dem ein Bettler sass. Der Mann war halb erfroren, er hatte keine warmen Kleider. Da griff Martin zu seinem Schwert und teilte damit seinen eigenen Mantel und gab die eine Hälfte dem Bettler. Dann ritt er weiter. In dieser Nacht erschien ihm Jesus im Traum und sagt zu ihm: «Ich bin es gewesen, mit dem du deinen Mantel geteilt hast. Du bist ein guter Mensch Martin, du sollst Bischof werden.» Martin bekam einen Schreck, er wollte die hohe Würde eines Bischofs nicht annehmen und verkroch sich in einem Gänsestall. Aber die Gänse verrieten ihn durch ihr lautes Geschnatter – so wurde Martin der Bischof von Tours.

Im November wird oft für die Verstorbenen gebetet. Ist das nicht Okkultismus?

Auch wenn es gelegentlich Missbräuche und Aberglauben im Zusammenhang mit dem Gebet für die Verstorbenen gegeben hat, oder noch gibt, hat unser Beten nichts mit Okkultismus zu tun. «Es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke für die Verstorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden erlöst werden», heisst es in der Heiligen Schrift. Wir müssen uns aber davor hüten, Gott durch unsere Gebete, Messen und Spenden erpressen zu wollen. Gott erbarmt sich der Menschen wann und wie er will.

Helfen wir den Verstorbenen mit unserem Beten?

Jemand hat das einmal wie folgt formuliert: «Wir lieben Gott als unseren Vater und empfehlen deswegen die Verstorbenen seinem Erbarmen; wir lieben unsere Toten, lassen sie aber los, um sie in die Hände Gottes zu geben. Weil wir diese Liebe haben, sind wir davon überzeugt, dass wir unseren Schwestern und Brüdern mit unserem Gebet zu Hilfe kommen können.»

Wofür beten wir denn genau?

Wenn wir für unsere Verstorbenen beten, dann dafür, dass diese in der Lage sind, das liebende und heilende Angebot Gottes anzunehmen. Und das ist keine Einbahnstrasse, sondern wir fühlen uns mit den Verstorbenen verbunden und dürfen hoffen, dass der Himmel dabei ein Stück offen ist.

Hilft das auch den Lebenden?

Wer für Verstorbene betet, hilft auch sich selbst, denn das Gebet ist wichtig und hilfreich auch für den Beter selbst, mit all seinem Schmerz und seiner Trauer. Das Gebet kann der letzte Dienst sein, den wir einem Verstorbenen noch leisten können. Im Gebet bleibt uns der Verstorbene nahe, ohne dass wir ihn festhalten.

Welches Gebet hilft hier am meisten?

Sicher ist jedes Gebet hilfreich, aber die Messe für einen Verstorbenen zu feiern, ist die beste Möglichkeit, weil dort jedes Mal der Tod und die Auferstehung Jesu gefeiert wird. An dieser Auferstehung haben auch unsere Verstorbenen Anteil.

Besten Dank für die Auskunft. pam

Manchmal ist es gut, von allem wegzugehen, sich auszuruhen und zu beten

«Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus! » Bei der Rückkehr von ihrer ersten Mission sind die Apostel «erschöpft» und gestresst. Sie berichten dem Meister alles, was sie getan und gelehrt haben, nicht ohne einen gewissen Stolz. (Markus 6, 30) Aber, so heisst es im zweiten Evangelium, es kamen und gingen so viele Menschen, dass die Zwölf keine Zeit zum Essen hatten. Nicht einmal ein Sandwich und ein Kaffee auf die Schnelle!

Wie soll man reagieren? Als guter Psychologe, Trainer und Seelsorger empfiehlt Jesus ihnen, was er selbst jeden Tag tut (vgl. Lk 5, 16): sich von der Menge zurückzuziehen, um Kraft zu schöpfen und beim Vater zu sein, seinen Willen anzunehmen und ihn zu preisen, mit ihm aus tiefstem Herzen zu sprechen, um den Versuchungen zu widerstehen. So fuhren die Jünger «mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein». (Markus 6, 32)

Doch die Menge durchschaut die Strategie! Als sie Jesus und die Jünger weggehen sieht, eilt sie aus allen Städten zu dem Ort, an den sich die Apostel mit Christus zurückziehen wollten, und kommt noch vor ihnen dort an. (Markus 6, 33) Es ist nicht leicht, sich dem Druck der Öffentlichkeit zu entziehen, wenn man in der Seelsorge tätig ist, sei es als Priester, Diakon oder Laie! Es ist nicht leicht, bei all unseren beruflichen und familiären Aktivitäten ein Burn-out zu verhindern! Von Anfang an werden die Missionare unter Druck gesetzt, obwohl sie von den Anweisungen des Rabbis von Nazareth profitieren können.

Jesus zeigt uns den Weg: Nur im direkten Kontakt mit dem Herrn, in der Stille des Gebetes und in der Intimität der herzlichen Verbundenheit mit Gott können wir unsere lebensnotwendigen inneren Ener–gien schöpfen. Indem wir uns abgrenzen und ausruhen, indem wir wissen, wie man Nein sagt, indem wir die Falle vermeiden, alles tun und kontrollieren zu wollen, gelingt es uns, körperliche, psychische und geistige Erschöpfung zu vermeiden. Vor allem, wenn Widerstand und Versagen auftreten… (Matthäus 17, 6)

Wenn sogar Christus selbst das brauchte, warum nicht jeder und jede von uns auch?

François-Xavier Amherdt

Haben Sie das auch schon erlebt: Sie können einfach nicht mehr schweigen – es muss hinaus? Beispielsweise in einer Situation schreiender Ungerechtigkeit. Oder aus purer Freude, weil Sie etwas überwältigend Schönes erlebt haben. Ich frage mich: Gibt es diesen Mitteilungsdrang auch in unserem Glauben? «Schweigen? Unmöglich!», würden Petrus und Johannes antworten. Die Begegnung mit dem Auferstandenen und die Heilung am Tempeltor «zwingen» Petrus und Johannes zum Reden. Daran ändern auch Drohungen nichts. «Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben» (Apg 4, 20), entgegnen sie dem Hohen Rat. Doch öffentliches Sprechen kann heikel sein. Die vietnamesische Kirche lebt unter einer atheistischen Regierung. Es gibt zwar offiziell Religionsfreiheit, doch sie ist durch das «Büro für religiöse Angelegenheiten» streng geregelt. Die Kirche muss vorsichtig sein, denn eine Handlung kann schnell als «Bedrohung der nationalen Sicherheit» ausgelegt werden. Und wie steht es mit uns? Spüren wir eine Glaubensfreude, die sich mitteilen will? Nach einem gelungenen Gespräch, bei einer eindrücklichen Feier, weil wir gerade einen Moment der Nähe Gottes spüren oder ganz einfach, weil uns der Glaube einen soliden Boden schenkt und wir die Herausforderungen des Lebens gelassen angehen können: Ist da Schweigen möglich?

DIE KATHOLISCHE KIRCHE IN VIETNAM

Die Anfänge der katholischen Kirche in Vietnam reichen bis in die erste Hälfte des

16. Jahrhunderts zurück. Die Missionare aus Europa waren zunächst in den Regionen von Tonkin und Cochinchina aktiv. Ihr Einfluss auf die Geschichte des Landes war gross. Sie führten das lateinische Alphabet für die vietnamesische Sprache ein, das noch heute in Gebrauch ist.

Der Kaiser und die Missionare

Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war das Gebiet politisch geteilt. Mit ausländischer Hilfe kam Nguyen Phúc Ánh an die Macht und nannte das Land Vietnam. Als Kaiser Gia Long (1802–1820) tolerierte er den Katholizismus. Bei seinem Tod 1820 gab es bereits sechs Bischöfe in Vietnam. Spanische und französische Missionare waren sowohl in Tonkin als auch im Zentrum und im Süden des Landes tätig. Unter seinem Nachfolger Minh Mang, einem überzeugten Anhänger des Konfuzianismus, kam es zur Unterdrückung der Christen.

Die Kirche im kommunistischen Vietnam

Nach der Entkolonialisierung und der vorübergehenden Teilung Vietnams Mitte der 1950er Jahre flohen viele KatholikInnen aus dem kommunistischen Norden und wurden von den Kommunisten als reaktionäre Kraft eingestuft. Im Süden blühte der Katholizismus unter Präsident Ngo Dinh Diem, der ihn als «Bollwerk» gegen den Kommunismus förderte. Auf der anderen Seite schränkte Diem die Praxis des Buddhismus aggressiv ein. Im Jahr 1975 kam es am Ende des blutigen Krieges und nach dem Abzug der amerikanischen Truppen zur Wiedervereinigung des Landes unter einer kommunistischen Regierung. Die Regierung schaltete die katholische Opposition aus. Priester wurden verhaftet und die Religionsausübung eingeschränkt. Angesichts der Repressionen flohen viele Menschen (boat people) aus dem Land. In der Verfassung von 1982 erhielten die BürgerInnen das Recht auf Religionsfreiheit.

Die vietnamesische Kirche in Zahlen

Vietnam hat 27 Diözesen (einschliesslich 3 Erzdiözesen) und 52 Bischöfe für 7 Millionen Gläubige (bei 98 Millionen Einwohnern). Die Katholiken stellen etwa 6,7 % der Bevölkerung des Landes. Über 2 000 Seminaristen werden zur Zeit in sieben Priesterseminaren ausgebildet; 80 000 junge Laien engagieren sich in der Katechese und mehr als 2 668 Priester arbeiten in 2 228 Pfarreien. 1988 sprach Papst Johannes Paul II. 117 Märtyrer von Vietnam heilig, die Hälfte von ihnen sind Laien, stellvertretend für die hundertausenden vietnamesischen Märtyrer, die für ihren Glauben starben.

ZEUGNIS VON PATER JOSEPH TRAN SI TIN

Bis heute feiert Pater Joseph Tran Si Tin den Gottesdienst manchmal unter einem Zelt

Als Pater Tran Si Tin von seinem Orden, den Redemptoristen, 1969 seine Missionsarbeit bei der Minderheit der Jarai begann, ahnte er nicht, dass er seine «Zeit von Nazareth» erleben würde. Er berichtet von seinen Erfahrungen in den Dörfern des Hochlandes von Zentralvietnam.

Mein Noviziat begann mit der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Was mir von dieser Zeit besonders in Erinnerung bleibt, sind die Begriffe Aggiornamento, Wort Gottes, Mission und die Kirche in der Welt von heute. Die Ausbildung bei den Redemptoristen hat mich gelehrt, denen nahe zu sein, die am Rand der Gesellschaft stehen. Am 10. Oktober 1969 wurden wir in das Dorf Plei Kly des Volkes der Jarai entsandt. Dann kam 1975 die Besetzung von ganz Vietnam durch die Kommunisten. Wir wurden «befreit», von aller Freiheit, besonders von der Religionsfreiheit. Es war verboten, in der Öffentlichkeit über Religion zu sprechen. Versammlungen waren eingeschränkt und beaufsichtigt.

Aber dieses Regime legte Wert auf die Arbeit. Ich wurde ein Proletarier mit dem Volk und ich fuhr fort, mein Leben mit den Menschen zu teilen. Dieses Leben dauerte bis 1988. Ich habe die Menschen aber nicht im Stich gelassen, sondern 1988 haben sie mich zu einem anderen Dienst gerufen: zur direkten Verkündigung des Evangeliums. Ich möchte festhalten, dass diese 20 Jahre (seit 1969) bei und mit den Jarai für mich als Missionar zu einer überaus grossen Gnade wurden: ich durfte die Zeit «Jesu in Nazareth» leben. Die Jarai brachten mir nicht nur ihre Sprache bei, sondern sie liessen mich eintauchen in den Geist ihrer Sprache, in ihre reiche Kultur, in ihr Welt- und Menschenbild. Ich verstand, dass die Mission vor allem eine Suche ist: die Suche nach Gott, der bei seinem Volk wohnt. Als das Volk der Jarai mich rief, um ihnen das Evangelium direkt zu verkünden, hatten Gott und sein Sohn Jesus Christus bereits das Antlitz der Jarai, er war ihnen schon sehr nahe.

Leben mitten im Volk

Die Jarai luden mich in ihre Häuser und in ihre Dörfer ein, um ihnen das Evangelium zu verkünden, aber nicht am helllichten Tag, denn es war ja verboten, in der Öffentlichkeit über Religion zu sprechen. Ich musste vor Tagesanbruch in die Dörfer gehen. Die Treffen mit den Katechumenen begannen um 4.00 Uhr morgens in einer Familie und endeten um 5.00 Uhr. Zu dieser Zeit hatten wir keine anderen Lehrmittel als das Neue Testament, das wir 1972–1973 in die Sprache der Jarai übersetzt hatten. So beteten wir mit dem Neuen Testament. Das christliche Leben der Jarai wurde durch die Lectio Divina genährt, gefestigt und weiterentwickelt. Wir hörten auf das Wort Gottes, wir wiederholten es, wir meditierten, wir beteten für uns und für andere. Die Jarai wurden mehr durch das Gebet als durch die Predigten bekehrt. Von 1987 bis 2005 war ich der einzige Priester im Bezirk. Ich erkannte die wichtige und unersetzliche Rolle der LaienmissionarInnen. Diejenigen, die mir auf dem kerygmatischen Weg der Lectio Divina gefolgt waren, gingen nun in die Dörfer, in die ich nicht gehen konnte. Mir ist gesagt worden, dass diese LaienmissionarInnen die Arbeit besser machen als ich. Sie sind Jarai, die Jarai evangelisieren, in der Sprache und mit der Mentalität der Jarai. Diese Laien sind aus dem Volk, im Volk und mit dem Volk.

EIN SONNTAG MIT DER WELTKIRCHE, 24.10.2021

Selbstverständlich sind wir an jedem ganz normalen Gottesdienst mit der Weltkirche verbunden. Trotzdem ist es gut, wenn wir den Sonntag der Weltmission vom 24. Oktober dazu nutzen, ganz bewusst in die Gemeinschaft mit den Gläubigen anderer Länder und Kulturen zu treten. Die Kollekte an diesem Sonntag ist eine aussergewöhnliche Solidaritätsaktion.

Sechs Diözesen und zwei Territorialabteien gibt es in der Schweiz; 3 025 Diözesen gibt es weltweit. Unsere Glaubensgemeinschaft hat es geschafft, die Grenzen der Kulturen und Nationen zu überwinden und uns zu einer riesigen, weltweiten Familie zu vereinen. Die Unterschiede mögen gross sein, doch der Glaube verbindet uns alle. Das ist eine grosse Freude und ein grosser Reichtum.

Ein Herz und eine Seele?

Die Gütergemeinschaft der Urkirche, wie sie die Apostelgeschichte (Apg 4, 32ff) beschreibt, ist ein hohes Ideal und wir sind noch weit davon entfernt, es einzulösen. Doch am Sonntag der Weltmission wollen wir einen mutigen Schritt daraufhin tun. An diesem Sonntag legen alle Pfarreien und Gemeinschaften in der Welt ihre Kollekte zusammen und verteilen sie neu nach den Bedürfnissen der finanzschwächsten Ortskirchen.

In der Schweiz werden die Kollekten von Missio gesammelt und das Gesamtresultat dem Generalsekretariat in Rom mitgeteilt. Dort treffen auch die Resultate der anderen Länder ein. Sobald die Gesamtsumme bekannt ist, wird ein Verteilplan ausgearbeitet. Die Generalversammlung der Missio-Direktoren genehmigt den Plan und jedes Land erhält eine Liste mit Ortskirchen, an welche die Unterstützung ausbezahlt werden soll.

Auf diese Weise haben 2020 die Schweizer Katholikinnen und Katholiken Ortskirchen in Indien (Bellary, Gulbarga, Gumla), in Peru (Iquitos, San José del Amazonas) und in Guinea Conakry (N’Zérékoré) unterstützt.

Der Sonntag der Weltmission ist also nicht nur eine Erinnerung an unsere Mission als Kirche, sondern auch eine beeindruckende, einzigartige Solidaritätsaktion. Wie das Geld eingesetzt wird, zeigt die Grafik oben.

Konstitutives Element

«Jeder soll immer am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen und so zusammensparen, was er kann» (1 Kor 16, 2) rät Paulus den Christen in Korinth. Er organisierte sozusagen die erste Kollekte für die Weltkirche. In seinem Engagement geht es um die Unterstützung der Gemeinde in Jerusalem. Diese Solidaritätsaktion ist mehr als eine Nothilfe. Sie ist Teil seiner Verkündigung und ein Ausdruck der Gemeinschaft (vgl. Röm 15, 26), die er schaffen will. Deshalb taucht die Kollekte in seinen Briefen mehrmals auf. Es geht aber nicht darum, Menschen eine Pflicht oder Bürde aufzuerlegen, denn «jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang; denn Gott liebt einen fröhlichen Geber» (2 Kor 9, 7). Machen auch wir aus dem Sonntag der Weltmission ein kleines Fest der weltweiten Gemeinschaft!

Spenden Sie direkt auf unser Konto

IBAN: CH61 0900 0000 1700 1220 9

Bankenclearing-Nr (BC-Nummer): 9000

Missio, Geschäftsstelle Freiburg, 8840 Einsiedeln

Postfinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern

Wenn wir bestimmte Passagen des Zweiten Vatikanischen Konzils lesen, wie z. B. die Notwendigkeit, die liturgische Musik an die lokale Kultur anzupassen, stellen wir fest, dass das Konzil von «Missions-ländern» nur in eine Richtung spricht: die, die welche «Missionare» des Wes-tens in die Länder des Südens drängt.

Heute, fünfzig Jahre später, erinnern uns das Ereignis des Weltjugendtages in Rio 2013 und die Figur des Papstes aus der anderen Hemisphäre eindringlich daran, dass der Schluss des ersten Evangeliums, «Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern» (Matthäus 28, 19), alle Grenzen überwindet.

Das Motto des WJT von Rio

Es ist symptomatisch, dass diese allgemeingültige Aufforderung Jesu als Motto für das katholische Jugendtreffen gewählt wurde. Von nun an wird die «neue Mission» nicht nur von den Ländern der alten Christenheit ausgehen zu denen, die Christus nicht kennen, sondern auch von den jungen Kirchen zu denen, die nur noch vor sich hindösen. Es ist daher Teil des Heilsplans des Gottessohnes, dass die Apostel von heute in alle Richtungen, über den ganzen Planeten hinausgehen.

Nur weil Rom in Europa liegt, bedeutet das nicht, dass die europäische Kirche irgendeine «Vorrangstellung» oder Überlegenheit hat.

Eine wechselseitige Inkulturation

Die «Neuevangelisierung» erfordert daher eine wechselseitige Inkulturation zwischen Priestern aus anderen Ländern und Gemeinschaften (einschliesslich Priestern) hier. Die Anwesenheit afrikanischer, asiatischer oder südamerikanischer Seelsorger in der Schweiz ist also eine «normale» Situation und keine Ausnahme, so wie auch die Präsenz europäischer Missionare in den Ländern anderer Kontinente als wertvoll und segensreich angesehen wurde – und wird. Die «Globalisierung» der «katholischen» Kirche gehört zum liebevollen Plan dessen, der verspricht, mit uns allen zu sein, jeden Tag, bis zum Ende der Zeit (Matthäus 28, 20).

François-Xavier Amherdt

Der Monat Oktober ist im Besonderen der Muttergottes gewidmet. In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage: Wie steht die Kirche offiziell inzwischen zu Medjugorje? Hat die Kirche die dortigen Erscheinungen anerkannt?

Nein, die Kirche hat diese Erscheinungen, die dort 1981 begannen und bis heute andauern, noch nicht offiziell anerkannt. Dennoch pilgern jedes Jahr Zehntau-sende dorthin, sodass Medjugorje (jenseits von Corona) inzwischen zu den meistbesuchten Marienwallfahrtsorten der Welt gehört.

Darf ich als gläubiger Katholik trotzdem nach Medjugorje pilgern?

Das dürfen sie, denn 2019 hat Papst Fran-ziskus offizielle katholische Pilgerfahrten in den Wallfahrtsort erlaubt.

Obwohl die Erscheinungen nicht anerkannt sind?

Als Franziskus die Pilgerfahrten erlaubte, wurde deutlich gesagt, dass man dies nicht als eine Anerkennung der angeblichen Marienerscheinungen auslegen dürfe. Die Entscheidung des Papstes sei seelsorglich motiviert angesichts des «beträchtlichen Zustroms nach Medjugorje und der reichen Früchte der Gnade, die daraus entstanden sind», argumentiert der Vatikan.

Das ist eine etwas komische Einstellung!

Es geht dem Papst in erster Linie um die geregelte Seelsorge für die Pilger. Zweifellos ist Medjugorje ein grosser Gnadenort, an dem viele Menschen zum Glauben finden und sich bekehren. Nicht umsonst nennt man diesen Ort ja den «grössten Beichtstuhl der Welt». Das ist auch die Einstellung von Papst Franziskus. Das sagt aber nichts aus über die Echtheit der Marienerscheinungen, denn darüber fällte der Papst bisher kein abschliessendes Urteil.

Warum dauert das denn so lange?

Das war auch bei den Erscheinungen in den vergangenen Jahrhunderten so. Auch Lourdes (Frankreich), Fatima (Portugal), La Salette (Frankreich) und viele andere Erscheinungsorte mussten lange auf die Anerkennung warten. Die Kirche muss alles genau prüfen, damit sie nicht auf einen Schwindel hineinfällt wodurch viele gutwillige Gläubige verwirrt würden.

Besten Dank für die Auskunft. pam

Haben Sie das auch schon erlebt: Sie können einfach nicht mehr schweigen – es muss hinaus? Beispielsweise in einer Situation schreiender Ungerechtigkeit. Oder aus purer Freude, weil Sie etwas überwältigend Schönes erlebt haben. Ich frage mich: Gibt es diesen Mitteilungsdrang auch in unserem Glauben? «Schweigen? Unmöglich!», würden Petrus und Johannes antworten.

.

«Als Katholikin trage ich Verantwortung»

«Als Katholikin habe ich die Verantwortung, durch mein Leben die Liebe Gottes zu zeigen und von Jesus zu erzählen. Ich weiss, dass Jesus durch sein Handeln und seine Lebensweise immer das Gesicht des liebenden Gottes offenbart. Er lebte ein einfaches Leben und war den Mittellosen und Verachteten nahe. Er heilte sowohl körperliche als auch seelische Wunden, besonders derer, die als SünderInnen und Aussätzige verurteilt wurden. Er unterstützte und verteidigte die von der Gesellschaft ausgegrenzten.

Wenn ich auf Jesus schaue, fühle ich mich mutiger, für ihn zu leben und anderen Menschen vom Reich Gottes zu erzählen, auch wenn mein Glaube nur ein winziges Samenkorn ist.»

Aufruf der Schweizer Bischofskonferenz für den Monat der Weltmission – Oktober 2021

«Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben», erwidern Petrus und Johannes, als man ihnen verbieten will, den Auferstandenen zu verkünden (Apg 4, 20). Diese Haltung, das Evangelium allen zu verkünden, ist im Leitwort für den Monat der Weltmission pointiert zusammengefasst: «Schweigen? Unmöglich!». Denn das Gute will sich mitteilen. Das Evangelium will alle erreichen!

Bei der diesjährigen Kampagne zeigt uns Missio den spirituellen und pastoralen Reichtum der Weltkirche am Beispiel der Kirche im Vietnam auf. Nach innen ist die Kirche frei, aber nach aussen muss sie vorsichtig agieren. Sie steht unter Beobachtung durch die Regierung und ihr Handlungsspielraum ist limitiert. Trotzdem wächst die Kirche kontinuierlich.

Am Sonntag der Weltmission, dem 24. Oktober, legen wir weltweit unsere Kollekten zusammen und verteilen sie neu nach den Bedürfnissen der Ortskirchen. Davon profitieren rund ein Drittel der Diözesen in der Welt, vor allem in Afrika, Lateinamerika, Asien und Ozeanien. Beten wir füreinander, um uns gegenseitig den Rücken auf dem Weg der Verkündigung des Evangeliums zu stärken.

Gott, unser Vater,

dein Sohn hat uns seine Mission anvertraut.

Nichts kann uns entmutigen,

bis an die Grenzen wollen wir gehen.

Wie Petrus können wir unmöglich schweigen,

weil uns der Glaube Halt gibt,

weil uns die Hoffnung trägt,

weil wir deine Liebe spüren.

Stärke uns mit der Kraft des Heiligen Geistes,

damit wir dem Beispiel Jesu folgen,

den Armen die Frohbotschaft verkünden,

den Gefangenen die Freiheit und den Blinden das Augenlicht.

Beschütze und begleite die Menschen in unserer Kirche,

Als Geschwister wollen wir uns gegenseitig stärken

und deine befreiende Botschaft verkünden.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Dieses Gebet wurde von Missio Vietnam und Missio Schweiz gemeinsam geschrieben.

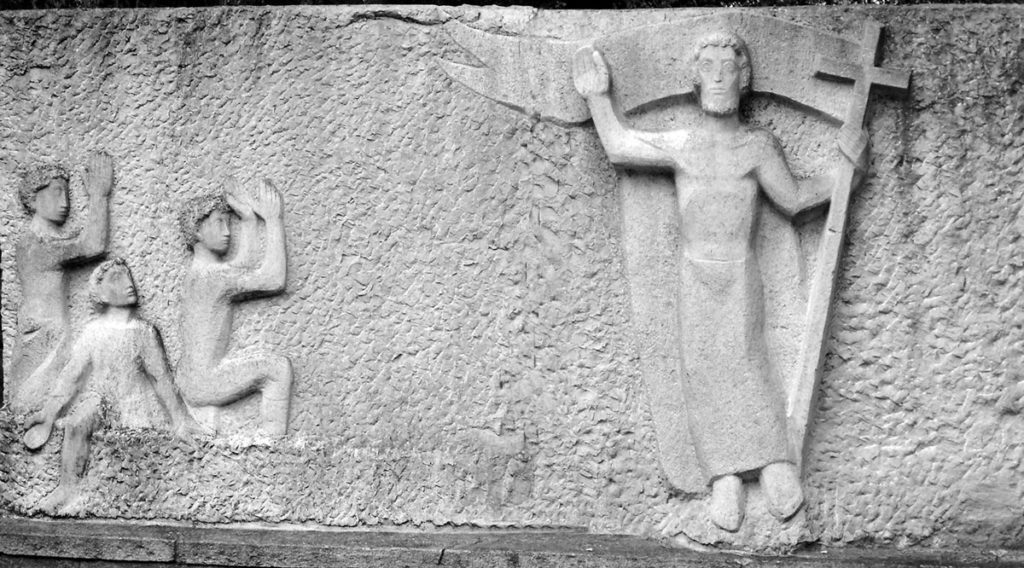

Mosaik am Hochaltar der Basilika von Saint-Maurice. Foto: DR

Die Heiligen der Thebäischen Legion

Bereits seit einigen Jahren sind der Schweizer «Kolonialismus ohne Kolonien», die Schweizer Beteiligung am Sklavenhandel und eine umstrittene Bildsprache in der politischen Werbung bei uns grosse Themen. Und heute wird im Gefolge der Black Lives Matter-Bewegung gefordert, säkulare Säulenheilige wie Alfred Escher in Zürich oder David de Pury in Neuenburg vom Sockel zu stürzen. Die zum Teil sehr heftigen Diskussionen zeigen auf, dass auch die Schweiz keine Insel der Glückseligen ist und in der Vergangenheit – ja bis in die Gegenwart hinein – in unrühmliche Machenschaften verstrickt war. Das Sündenbekenntnis zu Beginn der Messe macht auch für uns als Einzelne wie auch in Gemeinschaft immer Sinn! Anstatt das Niederreissen von Statuen säkularer Säulenheiligen zu fordern, können wir uns auf religiöse Heilige besinnen – afrikanische Gastheilige –, die in der Schweiz für die Ausbreitung des Christentums von grösster Bedeutung waren. Wir sind uns dessen heute kaum noch bewusst. Sie sind bis heute im öffentlichen Raum ebenfalls sichtbar und haben sich in die Religions- und Kulturgeschichte der Schweiz eingebrannt: die Märtyrerheiligen der Thebäi-schen Legion.

Schweizweite Verehrung

Die älteste ununterbrochen bewohnte Abtei der Schweiz erinnert uns seit 515

in Saint-Maurice an das glaubenstreue Leben und den glorreichen Tod dieser christlichen Soldaten, deren Verehrung sich über Genf, Solothurn, Zürich und Appenzell bis nach Deutschland ausgebreitet hat. Wahrscheinlich hat es die Thebäische Legion im Wallis nie gegeben. Die wirkmächtige Legende weist aber verdichtet darauf hin, dass christliche Soldaten im Kampf gegen heidnische bzw. arianische Goten im Osten des Römischen Reiches ihr Leben für den Glauben geopfert haben und so zu Glaubensvorbildern geworden sind. Da die oberägyptische Provinz Theben eine Wiege des frühchristlichen Mönchstums war, wo der christliche Glaube besonders exemplarisch gelebt wurde, verband die Legende den religiösen Inhalt mit diesem geographischen Begriff, der auch im Westen bekannt wurde. Der erste historisch fassbare Walliser Bischof, Theodul, der 393

als Mitstreiter des Mailänder Bischofs Ambrosius gegen den Arianismus zugunsten des Glaubens an den dreifaltigen Gott bezeugt ist, entdeckte die Gebeine der Thebäerheiligen in Saint-Maurice und förderte so den Heiligenkult und damit die Verbreitung des christlichen Glaubens in der heutigen Schweiz. Dieser Kult fand

in der Wallfahrtshochburg Zürich erst durch die Reformation ein Ende und wurde in Solothurn bis zur Säkularisierung des St.-Ursen-Stifts 1874 hochgehalten. Mauritius lebt bis heute in Patrozinien, in verschiedenen Gemeindewappen und in Begriffen wie Mohr, Mohrenapotheke und Mohrenkopf weiter. Die exotischen Heiligen präg(t)en also die Schweiz bis heute, auch wenn sie nur selten dunkelhäutig bzw. negroid abgebildet werden.

Diese Tatsache kann einerseits positiv als «Einbürgerung» der Thebäer gedeutet werden, aber auch negativ als Verdrängung der farbigen Haut. Das weist uns darauf hin, dass Geschichte und Erinnerung vieldeutig, komplex und veränderbar sind, manchmal sogar widersprüchlich. Dies gilt auch für religiöse Werte und Einstellungen. Auch wir Christinnen und Christen sind vor Überlegenheitsgefühlen, Diskriminierung und Rassismus nicht gefeit. Gesamtkirchlich legte das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) mit der Anerkennung der Menschenrechte und der theologischen Hervorhebung der Menschenwürde den Grundstein dafür, dass Christentum und Rassismus sich ausschliessen. Es lohnt sich, sowohl Heiligenstatuen wie auch umstrittene Denkmäler auszuhalten, weil die damit verbundene positive oder negative Geschichte zum Nachdenken anregt. Sie vorschnell wegzustellen oder abzureissen, wäre gefährlich und kurzsichtig. Weder ein säkularer noch ein kirchlicher Bildersturm bringen uns weiter; wir brauchen Rosen und Dornen!»

Dieser Text von Urban Fink-Wagner, dem Geschäftsführer der Inländischen Mission lädt uns ein, einen genaueren Blick auf diese heiligen Einwanderer zu werfen. Sie erinnern uns daran, dass unser Glaube zum allergrössten Teil durch dunkelhäutige Ausländer in der Schweiz eingepflanzt worden ist. Dies uns immer wieder in Erin-nerung zu rufen, wäre auch bei manchen Diskussionen um Flüchtlinge und Asylanten sicher hilfreich.

Mauritius und seine Legion

Mauritius war ein Heiliger, der mit beiden Füssen auf dem Boden stand, der im Alltag seinen Glauben lebte und bezeugte. Den Leitspruch «Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen» (Apg 5, 29) befolgte er bis in den Tod. Er zeigte Flagge. In diesem Sinn ist sein Vorbild zu allen Zeiten aktuell. Der Herrscher des römischen Weltreiches verlangte nicht nur bedingungslosen Gehorsam in weltlichen Fragen, sondern nahm seit Kaiser Diokletian (24 0–313) für sich in Anspruch, nicht nur Teilhaber am Wesen der Gottheit, sondern selbst ein Gott zu sein. Die Christen konnten die Forderung nach gottgleicher Verehrung und Huldigung des Kaisers mit ihrem Glauben nicht vereinbaren und bezahlten dies mit ihrem Leben. Die Weigerung den Kaiser als Gott zu verehren, wurde als Angriff auf die religiösen Grund-lagen des römischen Staates betrachtet, was strickte geahndet wurde, da der Vielvölkerstaat ständig durch Zerbrechen und Absplitterungen bedroht war. Auf ihre Strafaktion gegen die aufständischen Bagauden im Südosten Frankreichs kam die thebäische Legion unter ihrem Führer Mauritius und den Offizieren Candidus und Exuperius aus dem oberägyptischen Theben auch ins Wallis, wo sie im damaligen Ort Agaunum ihr Lager aufschlugen, um nach altem Kriegsbrauch dem Gott-Kaiser ein Weihrauchopfer dar-zubringen. Als sich die über 6000 Mann starke Legion weigerte, dieses Opfer dar-zubringen und gegen Glaubensbrüder zu kämpfen, wurden sie zu Staatsfeinden, die es zu beseitigen galt. Die Legion wurde zuerst dezimiert und dann, als der Befehl weiterhin verweigert wurde, im Herbst des dritten Jahrhunderts hingerichtet. Das Vermächtnis dieser tapferen Soldaten strahlt bis heute weiter, sei es durch die Abtei von Saint-Maurice, die im Jahr 515 von König Sigismund von Burgund gegründet worden ist, sei es durch die unzähligen Kirchen, die ihm weltweit geweiht sind: 57 Kirchen in der Schweiz, 600 in Deutschland, 800 in Frankreich und in Italien etwa 1200. Mag die historische Wahrheit über das Martyrium des heiligen Mauritius und seiner Gefährten auch heftig umstritten sein, die diesen heiligen Märtyrern gewidmete Frömmigkeit ist offensichtlich: sie hat die Geschichte der Christenheit auf religiöser, politischer und soziokultureller Ebene nachhaltig beeinflusst. Nicht zuletzt auch durch die Frauen und Männer, die mit der thebäischen Legion in die Schweiz gekommen sind und heute als Heilige verehrt werden.

Urs und Viktor

Beide sollen der Legende nach als Soldaten der Thebäer nach Solothurn gekommen sein. Hier wurden sie, wohl im Jahr 303, gefangen genommen. Nach langer Folterung sollten sie verbrannt werden, doch liess ein heftiger Regen das Feuer des Scheiterhaufens erlöschen. Daraufhin wurden sie enthauptet und ihre Körper in den Fluss geworfen. Die Toten seien auf der Aare geschwommen, hätten ihren Kopf in die Hände genommen und an Land getragen, wo sie bestattet wurden. An der Stelle, wo die beiden Heiligen angeblich hingerichtet worden waren, wurde die St. Peterskapelle errichtet. Um das Jahr 500 wurden die Reliquien des hl. Viktor nach Genf überführt, wo sie in den Wirren der Reformation verloren gingen, während der Leib des Urs in Solothurn blieb. Die Kathedrale des Bistums ist beiden Heiligen geweiht. Der Gedenktag dieser Patrone ist der 30. September.

Verena

Im Jahr 2003 wurde die hl. Verena zur Co-Patronin des Bistums Basel erhoben. Auch sie soll aus Theben stammen und schloss sich dem Tross der Legion des Mauritius an. Sie kam bis nach Mailand, wo sie einige Zeit lebte und sich um die Bestattung der Christen kümmerte, die dort um-gebracht wurden. Als sie von der Enthauptung des Mauritius und seiner Gefolgschaft in Agaunum hörte, zog sie dorthin, um auch diese zu bestatten. Dann zog sie weiter nach Solothurn, wo sie sich in der heute nach ihr benannten Verena-Einsiedelei niederliess.

Verena ging später nach Koblenz und zuletzt nach Zurzach, wo sie Hausgehilfin des Priesters wurde. Mit Krug und Kamm ging sie jeden Tag vor die Stadtmauer und wusch damit die Aussätzigen. Ihr Ruf wurde allgemein bekannt, sodass man ihr in Zurzach schliesslich eine Zelle baute, wo sie bis zu ihrem Tod mit dem heilenden Wasser einer Quelle Kranken das Haupt wusch, sie kämmte, heilte und salbte. Sie starb um die Mitte des vierten Jahrhunderts. Ihr Grab befindet sich heute im Verena-Münster in Bad Zurzach, das seit dem 10. Jahrhundert einer der beliebtesten Wallfahrtsorte der Schweiz und auch heute noch Ziel vieler Pilger ist. Verena wurde eine der am meisten ve–r-ehrten Heiligen der Schweiz. Ihr Gedenktag ist der 1. September.

Felix und Regula

Der Legende nach sollen Felix und Regula nach dem gewaltsamen Tod der Thebäischen Legion, der sie angehört haben, von Agaunum (Saint-Maurice) über die Furka und den Klausenpass ins Glarnerland geflohen sein. Von dort folgten sie schliesslich der Linth und gelangten nach Turicum (Zürich). Dort blieben sie und dienten Gott. Sie wurden aber entdeckt, und als sie sich trotz Folter weigerten, die römischen Götter anzubeten, wurden sie zusammen mit ihrem Diener Exuperantius am Ort, wo in dieser Stadt heute die Wasserkirche steht, enthauptet. Wie schon Urs und Viktor in Solothurn sollen sie ihr Haupt bis zu dem Ort getragen haben, an dem sie bestattet werden wollten; dort steht heute das Grossmünster. Als Huldrich Zwingli in Zürich die Reformation einführte, war ihm auch die Verehrung der Reliquien ein Dorn im Auge. Deshalb wurden die Gebeine von Felix und Regula 1525 in die Dorfkirche von Andermatt gebracht, wo ihre Häupter sich auch heute noch befinden.

Die übrigen Reliquien wurden 1950 nach dem Bau der katholischen Kirche St. Felix und Regula in Zürich dorthin zurückgebracht. Die moderne Forschung vertritt die These, die später von einem Kleriker festgehaltene Legende und die Verehrung der Heiligen gehe auf die Auffindung eines ausserordentlichen Grabes zurück. An ihrem Gedenktag, dem 11. September wird jeweils das Zürcher Knabenschiessen durchgeführt.

Paul Martone

Brich einfach auf.

Auch wenn es wieder 1000 gute Gründe

zum Aufschieben gibt.

Beginne den Weg Schritt für Schritt.

Sei unterwegs mit Leib und Seele

und mit ganzem Herzen.

Grenz dich nicht ein.

Auch wenn du glaubst das Ziel

rückt dadurch weiter weg.

Habe Achtung vor Menschen, für die Schöpfung,

für Gott und dich.

Öffne dich, und der Weg wird dich verändern.

Triff ruhig Entscheidungen.

Es ist schwer, zu vielen Zielen zu folgen.

Wäge ab und gib manches auf.

Entscheide dich in Freiheit, und du erfährst Grenzenlosigkeit.

Teile deine Sehnsucht mit anderen.

Verfalle nicht in Routine.

Lass dich nicht entmutigen. Gönne dir Pausen und frag auch mal nach dem Weg,

und du wirst nicht allein bleiben.

Sammle auf dem Weg

alles, was dich stark und liebenswert macht.

Sei grosszügig mit deinen Talenten und Gaben.

Mach anderen Mut zum Aufbruch.Bring Hoffnung in die Welt, und du wirst ankommen.

Niemand besitzt Gott so, dass er nicht auf ihn warten müsste. Und doch kann niemand auf Gott warten, der nicht wüsste, dass Gott schon längst auf ihn gewartet hat.

Dietrich Bonhoeffer

Text aus dem empfehlenswerten Buch:

«Zum Beispiel wir», Bennoverlag.

Kirchenfenster von Edmond Bille, Basilika St-Maurice, Foto: Max Hasler crsm

Diese beiden Bilder sind nicht identisch. Beim Bild rechts haben sich insgesamt acht Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, was sich im Vergleich zum linken Bild geändert hat.

Das Glaubensbekenntnis des heiligen Mauritius

«Kaiser, wohl sind wir deine Soldaten; nichtsdestoweniger – wir bekennen es offen – stehen wir im Dienste Gottes. Dir gehört unsere Tapferkeit im Krieg, Ihm unser schuldloses Leben. Du gibst uns Sold für unsere Strapazen; Er schenkt uns den Anbeginn allen Lebens. Nicht einmal auf kaiserlichen Befehl dürfen wir unseren Gott und Schöpfer verleugnen, unsern Gott, der auch dir Gott und Schöpfer ist, magst du es wollen oder nicht. So du uns nicht zwingst, Ihn durch solch grausame Bluttat zu beleidigen, werden wir dir weiter-hin Gehorsam leisten, wie wir es bis anhin getan. Andern-falls ziehen wir es vor, Ihm mehr zu gehorchen als dir. Ge-gen jeden Feind bieten wir dir unsere Hand; sie mit dem Blut Unschuldiger zu beflecken, widerspricht unserer Überzeugung. Unsere Rechte kämpft gegen Gottlose und Feinde; Fromme jedoch und Mitbürger metzelt sie nicht nieder. Für unsere Mitbürger ergriffen wir die Waffen, nicht gegen sie. Um der Treue willen kämpften wir. Wie aber können wir dir Treue halten, wenn wir dieselbe Treue unserem Gott versagen? Vor allem schwuren wir Gott, dann erst dem Heeresführer. Unserem zweiten Eid darfst du nicht trauen, so wir den ersten gebrochen. Wir bekennen, dass wir Christen sind; Christen verfolgen wir nie.»

Aus der Passion der Märtyrer von Acaunus, Eucherius von Lyon um 450; Codex Parisiensis 9550, 7. Jh.