Oktober 2023: Monat der Weltmission

Bei der Mission geht es um die Verkündung und Verbreitung des christlichen Glaubens unter den Menschen.

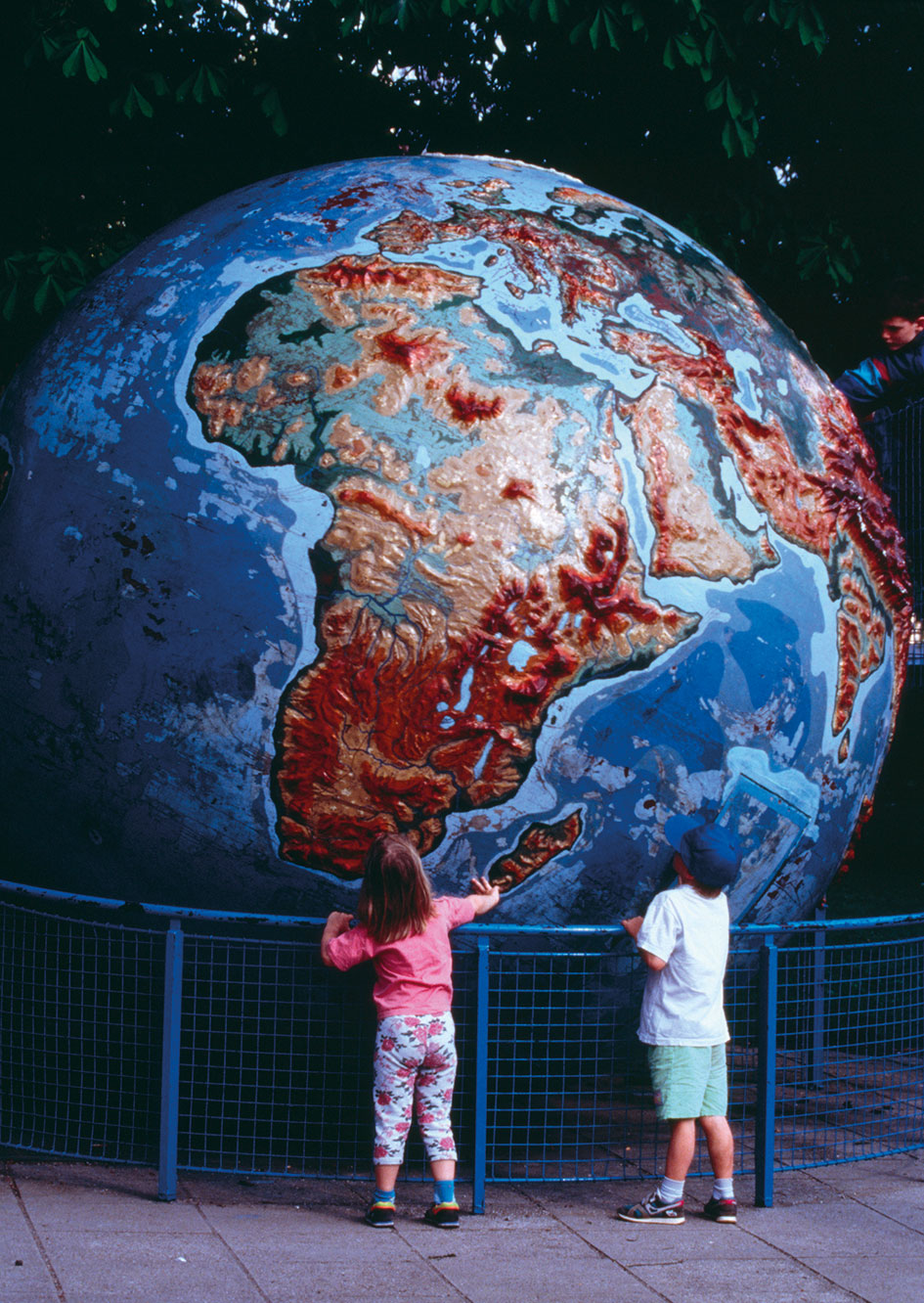

Das Wort selbst kommt in der Bibel nicht vor. Dort ist immer von der «Sendung» die Rede: Jesus sendet Menschen aus, damit diese das Herzensanliegen Gottes überall verbreiten, nämlich dass Gott eine Beziehung zu jedem von uns aufbauen möchte, und zwar ohne Unterschiede der Person. Gott liebt alle Menschen, so wie wir es in einem schönen Lied von Kurt Rommel singen: Grosse, Kleine, Buben, Mädchen, Gott hat sie alle lieb. Rote, Schwarze, Weisse, Gelbe, Alt und Jung, Gesunde, Kranke, Gott hat sie alle lieb! Um uns diese Liebe zu zeigen, hat Gott Jesus zu uns gesandt, der uns eingeladen hat, liebevoll miteinander zu leben.

Das ist eine wunderbare Nachricht, die alle mit Freude erfüllen soll. Und diese beste Nachricht, die es gibt, soll niemand für sich behalten, sondern sie weitererzählen und alle einladen, Jesus zu folgen. Dies auch denjenigen zu sagen, die Jesus noch nicht kennen oder ihn aus ihrem Leben gestrichen haben, bedeutet Mission und sie geschieht bei uns zu Hause, in der Schule, im Dorf und in der Stadt, aber auch weit weg in fernen Ländern.

Jede und jeder von uns hat eine «Mission», also einen Auftrag, um dort, wo wir leben von Gott und seiner Liebe zu uns zu erzählen.

Das braucht nicht eine grosse Ausbildung und eine lange Schule. Wichtig ist vor allem, dass ich durch mein Leben im Alltag zeige, dass mir Jesus wichtig ist und ich versuche so zu leben, dass ich gefragt werde, warum ich freundlich bin, warum ich nicht zurückschlage und böse Worte sage, nicht betrüge und nicht streite. Wenn die Leute an meinem Verhalten sehen, dass ich «anders» lebe, als die anderen, werden sie vielleicht fragen, warum das so ist und dann kann ich anfangen von meinem Glauben zu erzählen und davon, was Jesus für mich bedeutet.

So bin ich ein überzeugender Missionar und eine gewinnende Missionarin.

Und das gilt (nebenbei gesagt) nicht nur für die Kinder, sondern für alle Menschen.

Paul Martone

1. Oktober

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seinen Witz verliert, womit soll gesalzen werden? (Mt 5,13)

Würziges, würzigendes Salz soll ich sein – eine kraftvolle Persönlichkeit des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe – ein Mensch mit guten Eigenschaften für andere. Wenn andere mich brauchen, soll ich mich unaufdringlich in ihr Leben einbringen. Würze hineinbringen.

Ich soll dafür sorgen, dass sie Geschmack, Gefallen am Leben finden und vielleicht sogar feststellen, dass es nach mehr schmeckt – nach etwas, das über sie selbst hinausweist.

Gott, bewahre mich vor Fadheit. Amen

31. Oktober

Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. (Joh 8,7)

Darf ich den, der Unrecht tut, nicht darauf hinweisen? Muss ich schamhaft schweigen, weil ich selbst nicht besser bin? Nein: Unrecht sollte deutlich benannt werden.

Doch wenn ich sehe, wie anfällig für das Böse ich selbst bin, wenn ich mich trotz meiner Schwächen von Gott liebevoll angenommen weiss, dann begegne ich dem Übeltäter verständisvoller, liebevoller und werfe keinen Stein, sondern gebe Brot. Verständnis ist als solches gut, nützt auch der tätigen Liebe, kann zudem mein Gefühl verbessern. Aber unbedingt mögen muss ich den Übeltäter nicht – Nächstenliebe bedeutet wesentlich: gefühlsunabhängiges, förderndes Handeln.

Gott, erinnere mich immer an die drei Finger, die auf mich selbst zurückweisen, wenn ich mit dem Finger auf jemand anderen zeige. Amen

Das Buch aus dem Styria-Verlag ist in jeder Buchhandlung erhältlich.

Im Oktober sind die Winzer bekanntlich bei der Weinlese. In diesem Zusammenhang fragte ich mich, warum man bei der Messe eigentlich Wein brauchen müsse. Könnte es nicht auch ein anderes Getränk sein?

Nein, es muss Wein sein.

Und warum?

Die Kirche beruft sich dabei auf die Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus, der bei seinem Letzten Abendmahl den Kelch mit Wein nahm und seinen Freunden versprach unter dieser Gestalt und unter der Gestalt des Brotes alle Tage ihres Lebens bei ihnen zu bleiben. Er gab seinen Jüngern dann den Auftrag, dies zu seinem Gedächtnis weiterhin zu tun.

Warum nahm Jesus denn Wein? Hätte er nicht auch Milch nehmen können?

Jesus stand ganz in der Tradition des jüdischen Glaubens. Bei den Opferritualen, wie sie im Alten Testament beschrieben werden, wird von den Juden Wein als Symbol für Wohlstand, das Sühnen von Schuld und als Zeichen der Anbetung Gottes verschüttet und damit an Gott zurückgegeben.

Hat Jesus Weiss- oder Rotwein beim Abendmahl gebraucht?

Darüber berichtet das Neue Testament nichts, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat er Rotwein verwendet.

Und warum wird heute meistens Weisswein gebraucht?

Das hat zuerst einmal mit praktischen Überlegungen zu tun, die jeder Hausfrau bekannt sein dürften: Rotwein hinterlässt auf den weissen Tüchern Flecken, die nur schwer wegzubringen sind.

Nur deshalb?

Nein, nicht nur! Bis Mitte des 15. Jahrhunderts ist – auch um näher am Bild vom Blut Christi zu bleiben – ausschliesslich Rotwein verwendet worden. Ab 1478 wurde dann auch Weisswein zugelassen. Scheinbar geschah dies auf dem Hintergrund der mittelalterlichen Wundersucht, bei der es manchmal zu falschen «Blutwunder» in der Messe gekommen ist, woraufhin die Verwendung von Rotwein sogar untersagt worden ist.

Wenn ein Priester aber lieber Rotwein hätte?

Heute spielt es keine Rolle mehr, ob jemand für die Messe weissen oder roten Wein verwendet. Es muss einfach ein naturreiner, unvermischter Wein sein.

Danke für die Auskunft. pam

«O Herr, unser Gott, wie schön ist die Schöpfung, die du uns anvertraut hast! Wie wundersam ist es, dass der Mensch nach deinem Bild geschaffen wurde: so gross, gekrönt von deiner Herrlichkeit und Pracht, Herrscher über den Planeten; und doch so klein, ein Staubkorn angesichts der Weite des Himmels, den du gewoben hast. Dank des Kosmos, den du geduldig geformt hast und dessen Existenz du immer wieder unterstützt, finden wir unseren richtigen Platz, wir, deine “Ort-halter”, deine Vertreter.

Einerseits, so singt Psalm 8, hast du uns dir ähnlich gemacht, schön wie du: Du lässt uns an deinem Werk teilhaben, du machst uns zu Mitschöpfern mit dir, damit wir deinen Garten behüten und ihn fruchtbar machen. Bewundernswerte Verantwortung, das Reich, das du gesät hast, wachsen zu lassen und die Myriaden von Arten, die du dir ausgedacht hast, zu pflegen!

Andererseits, so erinnert uns das wunderschöne Gedicht aus dem Alten Testament, sind wir nur die Verwalter der Wälder, der Atmosphäre und der Ozeane, der Tiere auf dem Feld, im Busch, in der Luft und im Wasser. Sie gehören dir, du hast sie geformt.

Für wen würden wir uns halten, wenn wir deinen Platz einnehmen würden, wenn wir diese unendlichen Reichtümer zu unserem eigenen Vorteil ausnutzen würden und uns wie Eigentümer und nicht wie Mieter verhalten würden?

Der Psalmist sagt uns, dass wir im Vergleich zu den Milliarden von Milliarden von Galaxien, die das Universum bevölkern, nur ein Strohhalm sind, und dass unsere Existenz im Vergleich zu deiner Ewigkeit nur für die Dauer eines vergänglichen Atemzuges besteht. O Herr, unser Gott, nur dein Name ist gross und das kleine Kind, das du zu einem Bollwerk gegen all unsere Feinde machst. Indem wir deine Schöpfung bewahren, achten wir dich, ehren wir dich und danken dir!».

François-Xavier Amherdt

Am 14. September wird das Fest der Kreuzerhöhung gefeiert und am Karfreitag wurde der qualvolle Tod Jesu am Kreuz gefeiert. Wie kann man denn so etwas feiern?

Ihre Frage ist berechtigt, denn der Tod am Kreuz war qualvoll und alles andere als heroisch. Es war ein Schauspiel, durch das die sadistischen Gefühle mancher Zuschauer befriedigt wurden.

Und so etwas feiern wir?

Wir feiern nicht den Sadismus der Menschen, sondern die bedingungslose Liebe Jesu, die radikal war bis in den Tod hinein.

Und was wollte Jesus damit bezwecken?

Er wollte die Menschen retten, befreien, ihnen Hoffnung schenken – über den Tod hinaus. Das hat er sich nicht leicht gemacht. Auch für Jesus war der Tod am Kreuz nicht einfach. Vielmehr hat auch er mit Gott gerungen und in tiefster Verzweiflung nach diesem Gott geschrien: «Warum hast du mich verlassen?».

Und warum ist denn das Kreuz trotzdem ein Symbol des Christentums?

Es ist ja ein Zeichen für das Leben und Sterben Jesu. Das Kreuz weist über den Tod hinaus, denn der Tod Jesu war nicht das Letzte, nur das Vorletzte.

Was kam denn noch? Tot ist tot…

Gott hat seinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens, der uns die Gewissheit schenkt, dass auch wir zu einem endgültigen Leben bei Gott auferstehen werden.

Deshalb ist das Kreuz im Letzten ein Pluszeichen, weil es daran erinnert, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Einer hat den Tod besiegt und daher dürfen wir den Tod Jesu am Kreuz feiern, denn durch seinen Tod am Kreuz hat er die ganze Welt erlöst.

Besten Dank für ihre Ausführungen. pam

Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde», rief Paulus den Korinthern zu. «Denn für die Verkündigung des Evangeliums gebührt mir kein Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir.» (1 Korinther 9,16).

Mit diesem Ausruf des Völkerapostels haben die beiden letzten Päpste sehr oft die «moralische Verpflichtung» aller Getauften, insbesondere der jungen Menschen, verbunden, die Frohe Botschaft auf dem digitalen Kontinent zu inkulturieren. Wenn Jesus und die Zwölf heute leben würden, wären sie zweifellos «hip» (angesagt) und würden wie Benedikt XVI. und Franziskus in den sozialen Netzwerken «twittern».

Unentgeltlich

Denn die gesamte Heilige Schrift zeigt, dass Gott in den Kommunikationsmitteln jeder Epoche Fleisch angenommen hat, um das Feuer seines Geistes weiterzugeben. Das Orakel, der Traum, die prophetischen Gesten, der brennende Dornbusch, die Gesetzestafeln, die Naturereignisse, das Gleichnis, die Briefe des Apostels Paulus, die von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht wurden (so genannte «enzyklische» Briefe), die apokalyptische Vision: Alle «Kanäle» sind geeignet, um die Liebe des Herrn für die Menschheit bekannt zu machen.

Paulus‘ Aussage steht im Zusammenhang mit der Diskussion über Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Die Liebe muss Vorrang vor der Freiheit des eigenen Urteils haben, sagt der Apostel. Es sei besser, sich aus seelsorgerlichem Gespür vom Verzehr solcher Speisen fernzuhalten, auch wenn an sich nichts dagegensprechen würde, «damit die Schwachen daran keinen Anstoss nehmen» (1 Kor 8).

Paulus belegt dies mit seinem eigenen Beispiel: Aus Liebe zu allen verzichtete er selbst auf bestimmte Rechte, die ihm sein Apostelamt verliehen hatte. «Was ist nun mein Lohn? Dass ich unentgeltlich verkünde und so das Evangelium bringe und keinen Gebrauch von meinem Anrecht aus dem Evangelium mache.» (1 Kor 9,18). Die Evangelisierung im Internet hat etwas von dieser völligen Unentgeltlichkeit: Das Wort kann geteilt werden, in Blogs wie auf Facebook, es ist der Interaktivität und den Reaktionen aller «ausgeliefert», es zeigt sich ohne die «Leitplanken» der traditionellen Autoritäten. Aber sie ist in der Lage auch die Gleichgültigen oder Fernstehenden zu erreichen, diejenigen, denen Paulus immer den Vorrang gegeben hat.

François-Xavier Amherdt

«Lasst uns mit der Hilfe und der Gnade Gottes einen Lebensstil annehmen, der durch weniger Abfall und weniger unnötigen Konsum gekennzeichnet ist»

Bartholomäus, Patriarch von Konstantinopel

Wer kennt sie nicht? Die Frauen und Männer, die ihre Hände auf die Strassen kleben, um durch diese spektakulären Aktionen als letzte Generation auf eine ihrer Meinung nach verfehlte Klimapolitik aufmerksam zu machen. «Letzte Generation» nennen sie sich, weil sie glauben, tatsächlich die letzten zu sein, die einen Klimakollaps verhindern können. Man kann von den Aktionen der «Klimakleber» halten, was man will, sicher ist jedoch, dass sie ein voller Erfolg sind, was die öffentliche Aufmerksamkeit anbelangt. Ob diese Art des Protestes im letzten nicht kontraproduktiv ist, steht auf einem anderen Blatt.

Das Herz ändern

Sicher gehört der Schutz von Natur, Umwelt und menschlichem Leben zum Auftrag, den Gott schon dem ersten Menschenpaar im Garten Eden aufgetragen hat, als er Adam und Eva befahl, die Erde nicht nur zu bebauen, sondern sie zu behüten. Leider haben die Menschen aus der Schöpfungsgeschichte einen Herrschaftsauftrag für sich gelesen, der die Natur instrumentalisierte. Sie vergassen, dass sie diese nur als Lehen erhalten haben, zu dem sie Sorge zu tragen haben und für das sie dem Schöpfer gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. «Wenn der Mensch nicht seine Rolle als Mitarbeiter Gottes erfüllt, sondern die Stelle Gottes einnehmen will, ruft er dadurch schliesslich die Auflehnung der Natur hervor, die von ihm mehr tyrannisiert als verwaltet wird», betonte Papst Benedikt XVI. Deshalb sollte der Schutz der Umwelt eigentlich in der DNA der Menschheit eingeschrieben sein. Umweltschutz beschränkt sich jedoch nicht auf das saubere Wasser, die reine Luft und tiergerechte Stallungen, sondern auch auf das menschliche Leben. Deshalb muss im Engagement für ihre Bewahrung auch die Überwindung der weiterhin grassierenden Armut und sozialen Ungleichheit mitgedacht werden. Papst Franziskus schreibt, dass wir dafür zuerst unser Herz ändern müssen: «Das ist wesentlich für jede weitere Veränderung. Es ist jene «ökologische Umkehr», zu der uns der heilige Johannes Paul II. ermutigt hat: Die Erneuerung unserer Beziehung zur Schöpfung, so dass wir sie nicht mehr als ein Objekt ansehen, das man ausbeutet, sondern sie als heiliges Geschenk unseres Schöpfers bewahren. Darüber hinaus sollten wir begreifen, dass ein ganzheitlicher Ansatz eine vierfache ökologische Achtsamkeit erfordert: gegenüber Gott, gegenüber unseren Brüdern und Schwestern von heute und morgen, gegenüber der gesamten Natur und gegenüber uns selbst».

Übernächstenliebe

Auch die Kirche kann sich von diesem Auftrag nicht dispensieren. Vielmehr hat sie die Verantwortung, ihre eigene Praxis auf allen Ebenen, angefangen beim Gebäudemanagement bis hin zur Liturgie, nachhaltig zu gestalten. Darüber hinaus muss sie sich für die Benachteiligten einsetzen – insbesondere für diejenigen, die heute oder in Zukunft unter den Folgen des Klimawandels und der Armutskrise leiden. Dies gilt auch für die kommenden Generationen. Papst Franziskus hat durch seine Enzyklika «Laudato si» wichtige Impulse gegeben.

Im Blick auf die Klimaveränderung und der damit steigenden Temperaturen und dem weltweiten Wassermangel bleibt der Menschheit nicht mehr allzu viel Zeit, um das Steuer herumzureissen. Leider fehlt es vielen Politikern und Staatslenker jedoch am Willen für eine nachhaltige Richtungsänderung, denn zahlreiche finanzielle und politische Interessen stehen einem seriösen und wirkungsvollen Klimaschutz im Wege. Bereits Papst Benedikt XVI. kritisierte, dass die globalen Probleme ihre Ursache in der «Verweigerung vieler hätten, verantwortungsbewusst mit der Natur umzugehen». Dabei kritisierte er sowohl fehlenden politischen Weitblick als auch kurzsichtige Wirtschaftsinteressen.

Diese kurzsichtige Politik, die unsere Gesellschaften bestimmt und das Leben der jungen Menschen von heute und morgen prägt, muss sich ändern. Hier könnte die Kirche eine führende Rolle übernehmen, wie der deutsche Mediziner und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen in einem Gastbeitrag für die Juni-Ausgabe des evangelischen Monatsmagazin «chrismon» forderte: «Während der Zeithorizont von Politikern oft nicht ausreicht, um auf den ersten Blick unpopuläre Entscheidungen voranzubringen, könnten es sich die Kirchen in der Gewissheit ihres Auftrags und ihrer Geschichte leisten, jetzt in Vorleistung zu gehen». Die Kirchen seien dafür geschaffen, an der Spitze der Bewegung zu stehen. Hirschhausen verwies in seinem Beitrag auch auf das Gebot der Nächstenliebe, das den Kern des Christentums bildet. Vielleicht sei ein neues Wort dafür nötig. Sein Vorschlag: «Übernächstenliebe!» Das könne man zeitlich und räumlich verstehen: «Unser Nächster, unsere Nächste, kann also auch 5 000 Kilometer weit weg sein oder 50 Jahre.»

Lebensstil ändern

Es genügt nicht, sich auf die Autobahn oder das Rollfeld eines Flugplatzes zu kleben! Es braucht vielmehr eine Änderung unseres ganzen Lebensstils. Das beginnt in «einer dankbaren Bewunderung des Schöpfers und seiner Schöpfung», wie es der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus, ausgedrückt hat, die auch ein Bereuen unserer «ökologischen Sünden», die der Natur und den Menschen schaden, beinhaltet. «Lasst uns mit der Hilfe und der Gnade Gottes einen Lebensstil annehmen, der durch weniger Abfall und weniger unnötigen Konsum gekennzeichnet ist, insbesondere dort, wo die Produktionsprozesse giftig und nicht nachhaltig sind. Versuchen wir so gut wie möglich auf unsere Gewohnheiten und wirtschaftlichen Entscheidungen zu achten, damit es allen besser geht – unseren Mitmenschen, wo immer sie auch sein mögen, und auch den künftigen Generationen. Lasst uns durch positive Entscheidungen an Gottes fortwährender Schöpfung mitwirken: indem wir Ressourcen möglichst massvoll und mit heiterer Nüchternheit nutzen, Abfälle entsorgen und recyceln und stärker verfügbare Produkte und Dienstleistungen nutzen, die ökologisch und sozial verantwortbar sind» (Papst Franziskus). All das genügt aber noch nicht. Eine Leitfrage sollte immer sein, ob Handlungen «enkeltauglich» seien: «Auch unsere Enkel sind Kinder Gottes.»

Integrale Ökologie

Es braucht zusätzlich eine «integrale Ökologie», die Naturschutz und Lebensschutz verbindet. Diese «integrale Ökologie» soll die Menschheit nicht nur vor der Zerstörung der Natur, sondern auch vor der Zerstörung ihrer selbst bewahren. Eine «integrale Ökologie» umfasst nicht nur den Schutz der Natur, sondern auch die Achtung der Mitmenschen als von Gott geschaffene Personen und alles, was daraus folge. Mit dieser Forderung geht Papst Franziskus weiter als alle Klimaschützer, denn er wendet sich auch gegen Abtreibung, Euthanasie und Todesstrafe: «Wenn Du glaubst, dass Abtreibung, Euthanasie und die Todesstrafe akzeptabel sind, dann wird es für Dein Herz schwer sein, sich der Verschmutzung der Flüsse und der Zerstörung des Regenwaldes anzunehmen», schreibt der Papst wörtlich. Es sei nicht konsequent, Abtreibungen zu rechtfertigen und sich gleichzeitig gegen die Ausbreitung der Wüsten einzusetzen. Ebenso falsch sei es, die Euthanasie abzulehnen, aber die Verschmutzung der Flüsse als notwendigen Preis für den ökonomischen Fortschritt zu bezeichnen. Im Gegensatz zu zahlreichen Umweltschützerinnen und -schützer, die sich gerne auf den Papst berufen, ist für Franziskus «Abtreibung eine schwerwiegende Ungerechtigkeit», zu der er nicht schweigen könne.

Sicher ist der Klimaschutz auch für die Kirche wichtig, doch darf diese nicht den Eindruck vermitteln, als sei der Klimaschutz ihr zentrales Anliegen und nicht das ewige Heil bei Gott. Eine solche Kirche gibt sich auf! «Christliche Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz ist getragen vom Auftrag Gottes, die Welt zu gestalten und zu bewahren. Das allerdings im Vertrauen darauf, dass es Gott selbst ist, der die Welt in Händen hält. Ora et labora, bete und arbeite – diese alte Einsicht der Benediktiner gilt daher auch für Fragen des Klimaschutzes», sagte Hans-Joachim Vieweger in seinem Wort zum Sonntag, am 28. April 2023, auf «Bayern2». Vielleicht wären die «Klimakleber» gut beraten, sich nicht auf dem Boden festzukleben, sondern «Klimaknier» zu werden, die in den Gotteshäusern auf ihren Knien Gott für seine Schöpfung loben. Das beste Lob ist, die Natur und alle Lebewesen als Geschöpfe zu schützen und auch die Menschen als gleichwertige Kinder Gottes zu respektieren. Immer im Bewusstsein, dass letztlich Gott der Schöpfer und Erhalter der Welt ist. Wer ihn lobt und in seiner Schöpfung zu erkennen sucht, der hat begriffen, was ganzheitliche Ökologie ist.

Paul Martone

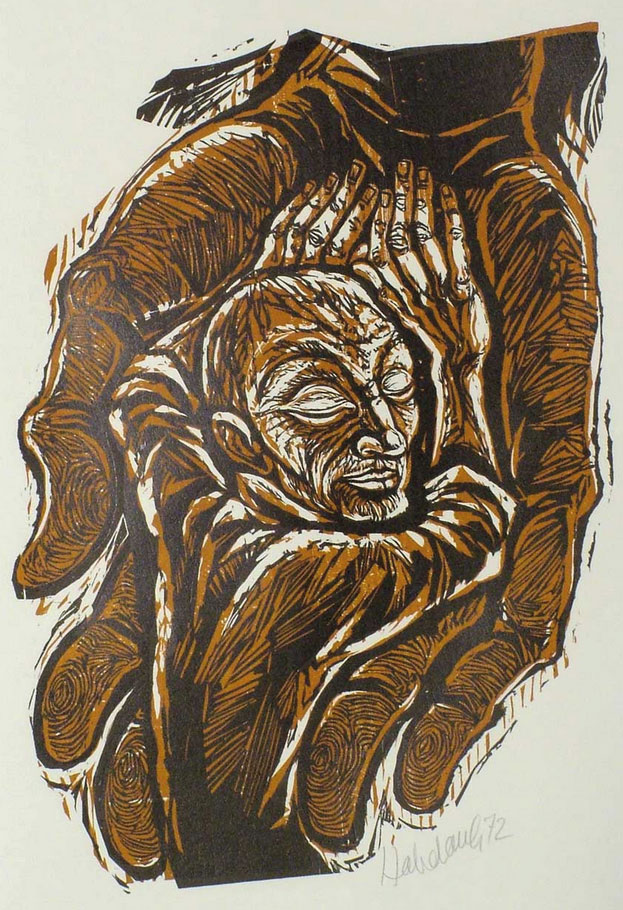

Wenn wir einem Kind sagen, es solle ein Bild von Gott malen, so werden wir ganz verschiedene Resultate auf diesen Auftrag erhalten. Sicher werden einige Kinder ein Bild von einem alten Mann mit langem weissem Bart zeichnen, oder jemanden, der über den Wolken auf einem Thron sitzt. Vielleicht zeichnet ein Kind ein Bild von Jesus als Kind in der Krippe, oder wie er einen kranken Menschen heilt.

Es gibt zahllose Bilder, auf denen Gott dargestellt wird. Doch welches Bild ist das richtige? Wahrscheinlich ist jedes Bild richtig und gleichzeitig falsch, denn Gott ist immer anders als wir ihn uns vorstellen und daher greifen alle Bilder zu kurz – so schön und ansprechend sie auch sein mögen.

Nicht umsonst fordert das erste der 10 Gebote, dass wir uns von Gott kein Bild machen sollen. Und doch ist gerade die Bibel voll von Bildern und Hinweisen, wie Gott ist und wie wir ihn uns vorstellen können. Pastoralasistentin Andrea Honegger schreibt dazu: «Da sagt Jesus zum Beispiel von sich und damit von Gott: „Ich bin das Licht der Welt.“ Eine spannende Aussage – auch wenn wir Licht nicht anfassen können, so spüren wir doch seine Wirkung – wir merken, dass Licht das Leben hell und warm macht. Ähnlich ist es auch bei Gott – er wirkt in uns, ohne dass wir ihn mit unseren Sinnen und unserem Verstand ganz erfassen können. Aber Gott ist auch mehr als Licht.»

Das beste Bild von Gott ist sicher: «Gott ist die Liebe» (1 Joh 4, 8). Auch die Liebe ist nicht fassbar, sie hat keinen Körper und keine Form. Doch oft können wir die Liebe spüren und wir dürfen diese weiterschenken an Menschen, denen wir helfen, ihnen eine Freude machen, etwas mit ihnen teilen. Durch das Teilen unserer Liebe wächst sie und wird immer stärker und heller. So können wir Gottes Spuren in unserem Leben und auch im alltäglichen Leben unserer Mitmenschen sichtbar machen. Wenn uns das immer besser gelingt, ist es dann auch nicht mehr so wichtig, wie Gott eigentlich aussieht.

Paul Martone

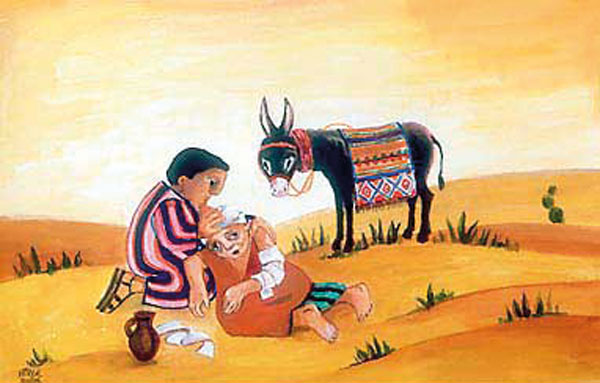

Bilder aus der Kinderbibel von «Kirche in Not»

1. September

Wer seine eigenen Wege gegangen, soll umkehren und zum Herrn kommen. «Eure Rettung ist nahe», sagt der Herr. «Denn meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet.» (Jes 55,7.8.9)

Bescheiden müssen wir sein im Reden über Gott – zu schnell meinen wir zu wissen, wer Gott ist, was er zu tun hat. Und das entspricht häufig nur unseren eigenen Bedürfnissen. Werden die nicht erfüllt, sind wir sauer. Gott ist nicht zu verstehen, weil er der Ganz-andere ist, und ausserdem, weil wir mit Gott und seinen Weisungen zur Liebe oft nichts am Hut haben – auch von dieser Distanz her begreifen wir Gott nicht. Wirklich verstehen können wir Gott nicht, aber: Wenn wir in ihm leben, werden wir ihn ein klein wenig besser verstehen.

Gott, lass mich in dir und aus deiner Liebe leben, dir immer näherkommen, bis ich dich einst voll erkennen darf. Amen

30. September

Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. (Mt 5,9)

Aus vertrauensvoller Unschuld heraus einen offenen Sinn dafür entwickeln, dass hinter und in dem Sichtbaren das unsichtbare Göttliche wirkt – es erschauen, verspüren, eintauchen in seine verwandelnde Kraft, schweigen, anbeten. Gott und Menschen lieben, heute schon selig sein.

Vor allem aber: im Menschen Jesus den Gott schauen, der sich hier auf einmalige Weise offenbart – und niederfallen und anbeten.

Gott, lass mich dich immer tiefer erschauen. Amen

Das Buch aus dem Styria-Verlag ist in jeder Buchhandlung erhältlich.

«Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf!»

Die Ferien, die manche in den kommenden Monaten geniessen können, verwenden viele um auszuschlafen oder verpassten Schlaf nachzuholen.

Der Schlaf ist für die Gesundheit jedes Menschen sehr wichtig, die Schlafdauer sollte täglich zwischen sechs und sieben Stunden liegen. Die Liste der Krankheiten, die durch zu wenig Schlaf entstehen können, ist lang. Von Konzentrationsschwäche über die verminderte Leistung des Gehirns bis hin zu schlechter Laune, Depressionen und Sekundenschlaf ist dort alles zu finden. Ein Mensch, der nicht schlafen kann, wird auf Dauer unausstehlich und raubt auch seiner Umgebung den Schlaf.

Das schlafende Mängelwesen

So wichtig der Schlaf für die körperliche und damit auch seelische Gesundheit des Menschen ist, so wenig ist er bisher ein Thema in der Theologie und der Predigt. «Wer schläft, sündigt nicht, wer vorher sündigt, schläft besser!», soll Giacomo Casanova gesagt haben, aber diese Aussage ist wohl nicht biblisch begründbar. In der Bibel finden wir aber hie und da Anmerkungen zum Schlaf. Seine Bewertung fällt in der Bibel aber zwiespältig aus. «Im Christentum und anderen monotheistischen Religionen gibt es einen omnipräsenten und allmächtigen Gott, der sich einen Moment der Schwäche oder Unaufmerksamkeit nicht leisten kann», erklärt die Kulturwissenschaftlerin Karoline Walter in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur. Als vollkommenes Wesen brauche Gott keinen Schlaf – und der Mensch, das Mängelwesen, soll sich diesem Ideal zumindest annähern. So heisst es schon auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift, dass Gott nach der Beendigung seines Schöpfungswerkens «ruhte» (Gen 2. 3) und im Psalm 127 steht zu lesen: «Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf» (Psalm 127, 2), Das Alte Testament redet auch von einem sicheren und ruhigen Schlaf, vom erfrischenden Schlaf (Sprichwörter 3. 24) und es wird auch vor allem gewarnt, was diesen stören könnte, wie etwa die Sorge um das Geld (Sirach 31.1). Es warnt aber auch vor zu vielem Schlafen: «Wie lang, du Fauler, willst du noch daliegen, wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen. Da kommt schnell die Armut über dich, die Not wie ein bewaffneter Mann» (Sprichwörter 6, 9–11; 20. 13).

Der schlafende Prophet Elija

Ein Blick auf den Propheten Elija zeigt uns die Wichtigkeit des Schlafens. Dieser Prophet, von dem das Alte Testament ausführlich berichtet, war ein Mann, der sich mit Leib und Seele der Sache Gottes verschrieben hatte. Um dem Glauben an Jahwe zum Durchbruch zu verhelfen, scheut er sich nicht, sich mit den heidnischen Baalspriestern auf einen «Wettbewerb» einzulassen, um den wahren Gott zu ermitteln. Elija gewinnt schliesslich, denn Jahwe nimmt seinen geopferten Stier gnädig entgegen und er lässt die Baalspriester kurzerhand töten (1. Könige 18). Dies entfacht den Zorn der Königin Isebel, die ihn hinrichten lassen will, so dass der Prophet von Angst getrieben aus Israel fliehen muss. Auf seiner Flucht fällt er in eine schwere Depression, wir würden heute von einem Burnout sprechen, seine bisherige Lebenswelt fällt in sich zusammen. «Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: „Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser als meine Väter.” Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein» (1. Könige 19, 5). Wir können wohl sagen, er gab auf, wollte und konnte nicht mehr. Sein Schlaf war eine Flucht, weil er sich der Aufgabe, die Gott ihm als seinem Propheten gestellt hatte, nicht mehr gewachsen fühlte. Aber genau durch diesen Schlaf unter dem Ginsterstrauch fand er seine Berufung und seine Kraft wieder: «Ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er ass und trank und legte sich wieder hin». Gott gab ihn jedoch nicht auf, sondern liess Elija durch seinen Engel ein zweites Mal wecken und schickte ihn auf eine vierzigtägige Wanderschaft zum Gottesberg Horeb. Hier begegnete er dann endlich seinem Gott, der sich ihm nicht in Feuer, Sturm und Donner zeigte, sondern in einem sanften, leisen Säuseln (1. Könige 19, 12). Ein wahrlich sympathisches Bild, wie in der jüdischen Tradition aus einem Propheten, der mit Leidenschaft für den Herrn eingetreten war, durch das Ausruhen unter dem Ginsterstrauch, die Stärkung durch den Engel und schliesslich durch die Begegnung mit Gott am Horeb ein Mittler zwischen Gott und den Menschen hervorgeht, der sogar zum Vorläufer des erwarteten Messias wird. Auch im Neuen Testament wird Elija mehrmals erwähnt. Er erscheint gemeinsam mit Mose bei der Verklärung Jesu und auch bei der Kreuzigung auf Golgotha. Manche missverstanden den letzten Schrei Jesu: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» («Eloï, Eloï, lema sabachtani?), als Hilferuf nach Elija, der kommen möge, um ihn zu retten.

«Mich befreit es», so war in einer Predigt zu lesen, «dass ich bei Gott nicht immer der Starke sein muss. Dass ich nicht nur Feuer und Flamme sein kann, wenn ich stark bin. Sondern, dass Gott auch meine Schwachheit kennt, ihr begegnet und sie sogar gebraucht. Es ist so grossartig, einem solchen Gott zu gehören. Der mir Höhen schenkt und mich in den Tiefen nicht alleine lässt».

Schlafen im Neuen Testament

Auch das Neue Testament gibt Szenen wieder, in denen vom erholsamen Schlaf die Rede ist. So lädt Jesus seine Jünger nach ihrer Rückkehr von der Mission ein, an einen einsamen Ort zu kommen und sich ein wenig auszuruhen (Mk 6, 31) und auch er selber brauchte Ruhe und Schlaf, manchmal auch bei den unpassendsten Gelegenheiten, denn ausgerechnet als ein Seesturm seine Jünger im Boot erwischt und hin und her schleudert, schläft Jesus selig im Boot bis die Jünger ihn schliesslich wecken und er den Sturm stillt (Mk 4, 38/Lk 8, 23).

Elisabeth Birnbaum schreibt dazu: «Ruhen und aufatmen ist also nicht nur erlaubt, sondern auch wichtig und sogar göttlich geboten».

«In Frieden schlafen» zu können, ist aber auch eine Gunst, die nicht allen Menschen zuteil wird. Die Jünger schliefen aber wohl nicht immer nur aus Müdigkeit ein, sondern auch um der grausamen Wirklichkeit zu entfliehen. So kann man jedenfalls die Stelle deuten, in der berichtet wird, dass die Apostel sich in den Schlaf flüchten, weil sie sich dem angekündigten Leiden Jesu nicht gewachsen fühlen. (Mt 26, 36–46).

Am Herzen Jesu ruhen

Eine schöne Figurengruppe zeigt den Apostel Johannes wie er sich an Jesus anlehnt, um an seiner Seite zu ruhen, wie es der Bericht über das Letzte Abendmahl beschreibt. Es ist das Bild einer innigen Verbundenheit und Freundschaft, die begriffen hat, was der heilige Augustinus meinte als er sagte, dass unser Herz unruhig sei, bis es ruhe in Gott. Ruhen am Herzen Gottes, wir können auch vom Ruhen in Gott reden, heisst nicht, dass die Menschen dadurch wunschlos glücklich sind und allen irdischen Freuden abschwören, oder sorglos in den Tag hineinleben können, denn auch ein Ruhen am Herzen Gottes befreit uns nicht von allen Sorgen des Lebens. Wer am Herzen Gottes ruht, spürt, dass Gott immer bei uns ist: «Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt!», verspricht uns Christus. Dies ist der letzte Grund dieser Ruhe, die uns aus dem Herzen Gottes zufliesst. Und dieser Grund ist es denn auch, der es mir ermöglicht mich in Frieden niederzulegen und zu schlafen: «denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen» (Psalm 8, 9). Ruhen am Herzen Gottes ist ein Zeichen tiefster gegenseitiger Liebe zwischen Gott und Mensch. Hier findet der Mensch seinen Ruhepol und seine Oase, in der er entspannen kann. «Denn wir, die wir gläubig geworden sind, kommen in seine Ruhe» (Heb 4,3).

Der schlafende Josef

Schlafen und Träumen sind keine Zeichen von Faulheit und Ausblenden der Wirklichkeit. Im Schlaf und in seinen Träumen ist der Mensch wirklich Mensch, ohne Maske, denn im Schlaf kann der Mensch niemandem etwas vormachen. Da der Mensch im Schlaf ganz offen ist, bildet er auch für Gott eine Eingangstür, durch die er den Menschen ansprechen kann. Ein schönes Beispiel dafür ist im Neuen Testament Josef, der Bräutigam Marias und Pflegevater Jesu. Wie hat ihm Gott seinen Willen geoffenbart? Jeweils im Schlaf! Die Hochzeit mit Maria, die Flucht nach Ägypten, die Rückkehr nach Israel: Alle drei Lebenswenden sah Josef im Traum, als Einladung Gottes. Und er befolgte die Weisungen treu. Der treusorgende Josef wurde nicht umsonst zum geschätzten Patron der Kirche. Papst Franziskus hat für 2021 ein Josefsjahr ausgerufen und diesem Heiligen unter dem Titel «Patris corde – Mit väterlichem Herzen» ein eigenes Schreiben gewidmet, in dem er festhält, dass er den heiligen Josef sehr liebe, «denn er ist ein starker und ein schweigsamer Mann. Auf meinem Schreibtisch habe ich ein Bild des heiligen Josefs, der schläft. Und schlafend leitet er die Kirche! Ja! Er kann es, wir wissen das. Und wenn ich ein Problem habe, eine Schwierigkeit, dann schreibe ich es auf ein kleines Blatt und schiebe es unter den heiligen Josef, damit er davon träumt! Das bedeutet: damit er für dieses Problem betet!»

Auch dem heiligen Josef wird es wohl manchmal den Atem verschlagen haben, als er im Traum hörte, was Gott von ihm verlangte. Er hat es aber immer getan: Er stand auf und tat, wie der Engel es ihm aufgetragen hatte. Die Kraft, immer wieder zum Willen Gottes Ja zu sagen, hatte er nicht aus sich selber, er hat es sich nicht selber antrainiert. Er konnte es, weil er darauf vertraute, dass Gott schon weiss, warum er dieses und jenes von ihm fordert.

Ignatius von Loyola gibt uns in seinen «Geistlichen Übungen» den guten Ratschlag, abends mit dem Gedanken einzuschlafen, mit dem man morgens aufwachen möchte. Die erste Aufmerksamkeit beim Aufwachen soll man auf diesen Gedanken richten und schauen, was einem dabei geschenkt wird. Auf diese Weise wird die befreite und befreiende Wirkung des Schlafes und den damit verbundenen Träumen, in den Dienst der Gotteserfahrung gestellt.

Und der heilige Thomas von Aquin empfiehlt gegen Schmerzen und Traurigkeit nicht nur Tränen, Mitleid und der Wahrheit ins Auge sehen, sondern auch baden und schlafen!

Paul Martone

Gilt die Sonntagspflicht eigentlich auch dann, wenn ich irgendwo in den Ferien bin?

Ich möchte auf Ihre Frage mit einer Gegenfrage antworten: Gibt es bei einem Liebespaar eine Kusspflicht?

Ich verstehe ihre Frage nicht!

Bei einem Paar, das verliebt ist, stellt sich die Frage nicht, ob die beiden verpflichtet sind, sich zu küssen. Es ist selbstverständlich, dass sie es tun, um sich ihre Liebe zu bezeugen.

Und was hat das mit meiner Frage zu tun?

Bei der Frage nach der Sonntagspflicht geht es letztlich um die Frage, wie sehr er/sie Gott liebt. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann ist es selbstverständlich, dass ich die Sonntagsmesse mitfeiere und zwar nicht, weil es eine Pflicht ist, sondern weil es mir ein Herzensanliegen ist mich in der Messe mit Gott zu verbinden.

Um Gott meine Liebe zu zeigen, brauche ich die Messe nicht!

Es ist eine Illusion zu meinen, man könne alleine Christ sein. Wir Menschen brauchen die Gemeinschaft der Gottverliebten, um einander zu stärken und zu ermutigen auf diesem Weg vorwärtszugehen und die Liebe immer mehr zu vertiefen.

Wenn es in einem Land nicht möglich ist, die Sonntagsmesse zu besuchen?

Wenn es eine Unmöglichkeit ist, sind Sie von der Pflicht natürlich befreit. Wenn es aber nur eine Schwierigkeit gibt, die Messe zu besuchen, weil Sie vielleicht dafür irgendwo hinfahren oder früh aufstehen müssen, so bleibt die Pflicht bestehen. Doch wissen wir auch, dass wir Menschen ja bereit sind, viele Strapazen auf uns zu nehmen, wenn wir jemanden lieben.

Besten Dank für Ihre Ausführungen.

Gern geschehen und schöne Ferien. pam

Um diese Frage zu beantworten, kann uns die Geschichte von Zachäus aus der Bibel helfen. Zachäus ist ein kleiner Mann, der in einem schönen Haus wohnt. Er hat einen schweren Beruf: Er muss den Menschen Geld dafür abnehmen, dass sie in die Stadt kommen dürfen. Das ärgert die Menschen. Jedes Mal, wenn sie durch das Stadttor gehen, müssen sie diesem Zachäus Geld geben. Obwohl alle Leute wissen, dass Zachäus das für den Kaiser tun muss, ärgern sie sich über ihn. Sie ärgern sich richtig. Sie mögen diesen Zachäus nicht. Er nimmt ihnen Geld weg. Manchmal auch mehr als er muss. Deswegen hat Zachäus keine Freunde. Er ist sehr allein. Keiner will sich mit ihm verabreden. Er ist deshalb sehr traurig.

Eines Tages erfährt Zachäus, dass Jesus in der Stadt ist. Er hat von Jesus gehört. Er weiss, dass Jesus die Menschen liebt. Er möchte Jesus sehen.

Weil er klein ist, kann er hinter all den Menschen, die gekommen sind, Jesus nicht sehen. Darum klettert er auf einen Baum. «Ja, von oben kann ich ihn sehen», denkt Zachäus. Und tatsächlich sieht er Jesus!

Jesus sagt zu Zachäus: Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Und Zachäus ist voller Freude. Jesus will zu mir! Ausgerechnet zu mir! Jesus will zu mir nach Hause kommen!

Gemeinsam sitzen die beiden in Zachäus‘ Haus und reden und reden. Zachäus sagt zu Jesus: Es tut mir leid, dass ich Fehler gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich von manchen Leuten zu viel Geld genommen habe. Ich will das zurückgeben. Ich will jetzt in deiner Nähe bleiben, Jesus. Ich möchte dein Freund sein.

Und Jesus sagt: Ja, wir sind Freunde. Es ist gut, wenn wir regelmässig zusammen sind! Zachäus hatte ein schönes Erlebnis. Jesus hat sich mit ihm verabredet.

Jesus möchte auch mit uns zusammen sein. Er möchte sich auch mit dir verabreden. Er möchte auch in deinem Herzen leuchten!

Warum gehen wir in die Kirche?

Wir gehen in die Kirche, weil wir mit Jesus verabredet sind! Jesus möchte zu uns kommen. Ihm dürfen wir alles sagen, was uns Freude macht, aber auch das, was uns traurig macht, denn er ist unser Freund.

Wie schön, dass wir ihn immer in seinem Haus, der Kirche antreffen können.

Paul Martone

1. Juli

Tu dir selbst soviel Gutes an, wie du kannst. (Sir 14,11)

Selbstliebe heisst nicht, sich mit rühselig-übertriebenen Empfindungen selbstverliebt zu umarmen. Sogar massvolle gute Gefühle sind nicht notwendig. Wesentlich ist konkretes Tun zum Eigenwohl – ein elementares menschliches Bedürfnis, gestärkt durch den Glauben, von Gott geliebt zu sein. Selbstliebe ist pure Selbstverständlichkeit und deshalb kein biblisches Gebot wie die Nächstenliebe.

Insofern ist der Satz, sich selbst Gutes zu tun, kein Auftrag zu etwas, das eh schon existiert, sondern bedeutet: Glaub immer mehr an Gottes Liebe zu dir – desto mehr Gutes tust du dir an – aber bitte ebenfalls ohne selbstsüchtige Übertreibung.

Gott, lass mich die richtige Form der Selbstliebe leben. Amen

31. August

Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jes 43,1)

Jemanden ganz bewusst mit Namen, seinem Vornamen, anzureden – das bezeugt, dass der angesprochene Mensch einem nahesteht. Wenn Gott mich beim Namen kennt und immer wieder nennt – dann bin ich nicht ein x-beliebiges Wesen im Weltall, eine unter Milliarden Nummern, sondern darf beglückt feststellen: Gott liebt mich, rettet mich.

Mag sei, dass er mich das eine Mal zärtlich und das andere Mal strenger beim Namen nennt – so oder so ist es ein Zeichen dafür, dass ich Gott unendlich viel wert bin.

Gott, es ist gut zu wissen, dass du mich so persönlich mit Namen anredest. Amen

Das Buch aus dem Styria-Verlag ist in jeder Buchhandlung erhältlich.

Hinter der Antwort Jesu an die Pharisäer, die ihn nach dem Kaiser fragten, steckt ein Hauch von Ironie.

«Als der Herr das Geschick Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel.» (Psalm 125, 1-2) Die Psalmen strahlen eine ansteckende Fröhlichkeit aus, wie jene der Vertriebenen, die nach ihrem Exil in Babylon in ihr geliebtes Jerusalem zurückkehrten.

Herkunft

Es ist schön sich vorzustellen, dass «Demut», «menschlich» und «Humor» die gleiche Herkunft haben! Alle drei Begriffe stammen vom lateinischen Wort «humus», (Boden) ab. Menschlich zu sein bedeutet, mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben und den Sinn für Humor zu pflegen. Das ist lebenswichtig.

Umso mehr, als Jesus – auch wenn die Evangelien uns nie zeigen, wie er laut lacht – die Ironie mit Geschick und Feingefühl handhabt. Er antwortet immer sofort auf die Fangfragen, die ihm seine Gegner, die Verschwörer und Manipulatoren, stellen. Als die Hohepriester und die Ältesten des Volkes ihn, nachdem er die Verkäufer aus dem Tempel vertrieben hatte, mit der Frage anklagen wollen: «Mit welcher Vollmacht tust du das?», antwortet er mit einer anderen Frage, die sie in Verlegenheit bringt: «Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen?». Die Ankläger sind in ihrer eigenen Falle gefangen, denn egal, wie ihre Antwort ausfällt, sie werden sich blamieren (Mt 21,23-27).

Wer anderen eine Grube gräbt…

Als die Pharisäer und die Anhänger des Herodes Christus auf die Steuerschuld gegenüber dem Kaiser «festnageln» wollen, wirft er sie auf ihre eigenen Widersprüche zurück. Er drängt sie, ihm eine Münze mit dem Bildnis des Kaisers zu zeigen, was sie auch prompt tun. Eine solche Münze der verhassten römischen Besatzungsmacht und ihres gottähnlichen Führers bei sich zu haben, war ein Vergehen gegen die Reinheit und eine skandalöse Anerkennung des Eroberers. «Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist». «Nanana», hören wir hinter dem ironischen Lächeln Jesu, «Wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein!» Übrigens, so heisst es im Text: «Als sie das hörten, waren sie ganz erstaunt, liessen ihn stehen und gingen weg.» (Mt 22,15-22)

Vielleicht kommt daher die Tradition des Humors der «Gesellschaft Jesu»: «Pater, ist es wahr, dass die Jesuiten eine Frage immer mit einer Frage beantworten? –Wer hat Ihnen das gesagt?»

François-Xavier Amherdt

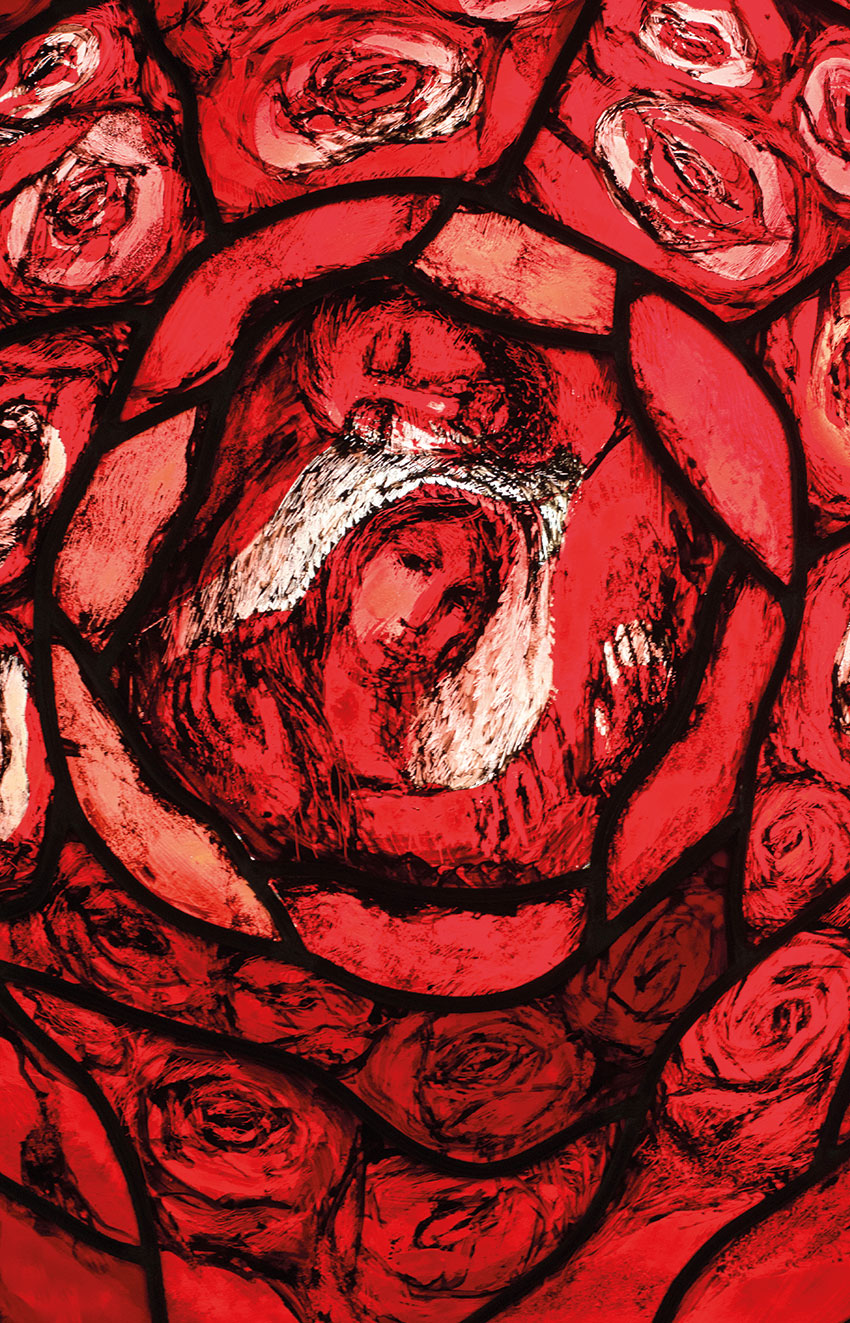

«Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Wie ein purpurrotes Band sind seine Lippen.

Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, die Zwillinge einer Gazelle, die unter Lilien weidet.

Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut; verzaubert mit einem Blick deiner Augen.

Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut, wie viel süsser ist deine Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte.

Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse von seinen köstlichen Früchten!»

(Hoheslied 4,1.3.5.9.10.16)

Wie eine Perle in einem Schmuckkästchen hat das Hohelied (d. h. das schönste aller Gedichte, wie man sagt «für immer und ewig») nach vielen Irrungen und Wirrungen seinen Platz in der Heiligen Schrift gefunden. Das war nicht ganz einfach, denn es handelt sich um ein wahrhaft erotisches Gedicht, das die gegenseitige fleischliche Hingabe der Eheleute besingt, als wesentliches Bild für Gottes unerschütterliche Zärtlichkeit für die Menschheit. Die spirituelle Tradition hat es auch zum Modell für die mystischen Bande zwischen der Seele und ihrem Herrn gemacht, der eben «Mein Geliebter» genannt wird.

Verschiedene Perspektiven

Dies zeigt ganz deutlich, dass die körperliche und sexuelle Dimension, die uns vom Schöpfer in unser Dasein eingeschrieben wurde, unsere Vertrautheit mit Christus voll und ganz charakterisiert. So sehr, dass dieser sich selbst als den Bräutigam seiner Geliebten, der Kirche, darstellt. Die geistliche, kirchliche, theologische und fleischliche Perspektive durchdringen sich also gegenseitig, so dass jedes Paar durch die Treue und die gegenseitige Hingabe der Körper und Herzen in der sexuellen Beziehung ein umfassendes und ergreifendes Bild der Liebe bietet, mit der Gott uns alle erfüllen will (siehe das Schreiben Amoris laetitia von Papst Franziskus, «Eine leidenschaftliche Liebe. Die erotische Dimension der Liebe», Nr. 142–162).

In dieser Hinsicht ist es bedauerlich, dass die Sonntagsliturgie nie «Das Hohelied» in die aktuellen Lektionare aufnimmt: es wird «nur» bei Hochzeitsfeiern vorgetragen. Wenn es auch am Sonntag verkündet würde, könnte es Anlass zu schönen Katechesen über die Sexualität als Ort der evangelischen und biblischen Entfaltung geben!

François-Xavier Amherdt

Wir alle kennen diese drei Worte und wir alle hören sie gerne. Sie lauten: Ich liebe dich!

Wir sind eingeladen, über die Bedeutung dieser Worte nachzudenken, aber auch über deren Folgen für das Leben des Einzelnen, der Eheleute, der Familien, ja der ganzen Welt.

Andy Borg, der zu diesen drei Worten ein Lied komponiert und erfolgreich gesungen hat, gibt darin aber auch zu bedenken, dass es zwar niemanden gibt, der diese drei Worte nicht mag, doch will man sie heute nicht sagen und sie sind für viele tabu. Zu Recht, denn wer jemandem gesteht, ihn oder sie zu lieben, riskiert immer wieder auch, dass diese Liebe einseitig ist und Leid hervorruft. Dennoch sehnen wir uns danach, diese Liebeserklärung zu hören, uns von einem anderen Menschen getragen und bei ihm geborgen zu fühlen. Biblisch betrachtet, ist die Liebe nicht nur das, was neben Glauben und Hoffnung bleibt, sondern sie ist auch das Wichtigste von diesen drei.

Die Liebe kennt unzählige Formen, um sich auszudrücken, die im Idealfall in einer geglückten Ehe gelebt und an die Kinder weitergegeben wird. Nicht immer glückt eine Beziehung. Freundschaften zerbrechen, Ehepaare gehen auseinander und lassen sich scheiden. Schätzungen zufolge werden sich in der Schweiz zwei von fünf Ehepaare zukünftig scheiden lassen, wenn sich das heutige Scheidungsverhalten nicht ändern sollte. Es sind Zahlen, die manche erschrecken und von einer Eheschliessung absehen lassen. Johannes Paul I. zitierte bei seiner ersten Generalaudienz im September 1978 den französischen Denker Montaigne mit den Worten: «Die Ehe ist wie ein Käfig: Die draussen sind, tun alles, um hineinzukommen; die drinnen sind, tun alles, um herauszukommen.» Als seine Zuhörerinnen und Zuhörer über dieses Zitat lachten, wurde der Papst ernst und fuhr fort: «Ihm habe einmal ein pensionierter Schulinspektor geschrieben, es sei nicht richtig, dieses Montaigne-Zitat zu verwenden. „Ich und meine Frau sind seit sechzig Jahren verheiratet, und jeder Tag ist wie der erste.“ Dieser Rentner habe ihm auch das Zitat eines (ungenannten) anderen französischen Dichters geschrieben: „Ich liebe dich jeden Tag mehr, heute mehr als gestern, aber weniger als morgen.“ „Ich wünsche euch“, so Johannes Paul I., *dass es bei euch genauso sein möge!“».

Vom Nest der Zuneigung zum Gefängnis

Als zölibatär lebender Priester habe ich zwar keine eigene Erfahrung mit der Ehe, aber aus meiner langjährigen Arbeit in der Seelsorge und durch den Kontakt zu vielen Gläubigen meine ich doch zu wissen, wie menschliche Beziehungen funktionieren.

Allen Unkenrufen zum Trotz glaube ich, dass es auch heute noch möglich ist, in einer Ehe gemeinsam glücklich zu werden, sofern sich beide Partner darum bemühen, sich gleichberechtigt auf den gemeinsamen Weg zu machen, einander zu vertrauen, und die Liebe zu leben versuchen, wie sie der Apostel Paulus in seinem grossartigen Hohelied beschrieben hat: «Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf» (1 Kor 13, 4-8).

Es ist ein hohes Ideal, das der Apostel uns hier vor Augen führt und viele Frauen und Männer mussten schmerzhaft erfahren, wie sie an diesem Ideal gescheitert sind. Ihre Ehe hat sich im Laufe der Zeit von einem «warmen Nest» der Zuneigung zu einem kalten Gefängnis entwickelt, in dem es Streit und Tränen gab. «Doch gerade dann, wenn die Verliebtheit mit ihren Erwartungen verflogen zu sein scheint, kann die wahre Liebe beginnen! Zu lieben bedeutet nämlich nicht zu erwarten, dass der Andere oder das Leben unseren Vorstellungen entsprechen; nein, es bedeutet, in völliger Freiheit Verantwortung für das Leben zu übernehmen, wie es sich uns darbietet.» Es wäre falsch, die Ehe als Ding der Unmöglichkeit «abschaffen» zu wollen: Genauso falsch wäre es aber, die Ehe zu idealisieren, «also ob es sie nur dort gäbe, wo es keine Probleme gibt», schärfte Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Amoris laetitia ein. Es gehe schliesslich um reale, konkrete Familien «mit all ihren Leiden, Kämpfen, Freuden und ihrem täglichen Ringen». Keine Idealisierung also – und doch betonte Franziskus die Notwendigkeit, bei der Ehe auf die Dauer der Verbindung zu zielen. Nicht alle können diesem Ideal jedoch entsprechen und trennen sich, doch wohl niemand vollzieht eine Scheidung mir nichts, dir nichts. Deshalb hat kein Aussenstehender das Recht, jemanden, dessen Ehe gescheitert ist zu verurteilen und an den Rand zu drängen!

Ausschluss aus der Gemeinschaft

Im Evangelium heisst es «Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen» (Matthäus 19, 3-6). Leider hat die katholische Kirche bis vor nicht allzu langer Zeit das so ausgelegt, dass sie Menschen, die kirchlich geheiratet haben, sich dann aber scheiden liessen und wieder geheiratet haben, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und ihnen auch den Empfang der Kommunion verweigert. Hier sehe ich einen Widerspruch in der Botschaft des Evangeliums, das immer wieder davon berichtet, dass sich Jesus gerade um die Ausgestossen und Gescheiterten gekümmert hat und auch immer offene Arme für jene hatte, die niemand liebte und als Sünder brandmarkte.

Diese Vorschrift ist für die Kirche eine Verheissung, eine Hoffnung, die sie ausdrückt: «Ja, es ist möglich, ja wir Menschen haben in uns die Sehnsucht, unbedingt, für immer und ausschliesslich geliebt zu werden, und nicht nur für eine Zeit lang, und nicht nur als einer neben mehreren anderen! Und Jesus verheisst uns, dass diese Sehnsucht in uns echt ist, denn sie kommt von Gott, und Gott will uns helfen und dazu befreien, dass wir das leben können». Dieses Ideal ist schwer einzuhalten, und zwar nicht nur heute, sondern auch schon früher, also in der «guten, alten Zeit, als die Welt noch in Ordnung war»!

«So etwas wie Ehescheidung hat es früher nicht gegeben, wir haben unser Treueversprechen auch in schwierigen Zeiten nicht gebrochen!», heisst es hie und da. Das mag stimmen, aber ob es dabei ein Bleiben in der Liebe war, oder vielmehr ein Ausharren, weil «man» bzw. vor allem, weil «frau» keine Chance hatte, als Geschiedene in der damaligen Gesellschaft zu überleben, geschweige denn respektiert zu werden? Was blieb einer Frau ohne Einkommen, ohne finanzielle Absicherung denn anderes übrig, als auszuharren und ihre Ehe als Kreuz zu tragen! Von der ersten Liebe blieb da nicht mehr viel übrig, hingegen manche seelische und auch körperliche Verletzung, Erniedrigung und Vergewaltigung innerhalb der ehelichen Beziehung. Von einem freien Akt, «in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen», wie das 2. Vatikanische Konzil die Ehe definierte, war nichts mehr zu spüren.

Neue Beurteilung

Nun hat Papst Franziskus in seinem Schreiben Amoris laetitia einen neuen Weg eröffnet. Für ihn bleibt die Ehe das Ideal der Kirche, aber er lehnt es ab, wiederverheiratete Geschiedene als schwere Sünder zu verurteilen. Franziskus plädiert dafür, den Geschiedenen, die sich zivilrechtlich wieder verheiraten in Einzelfällen den Empfang der Sakramente zu ermöglichen, selbst wenn ihre frühere Ehe kirchenrechtlich weiter Bestand hat. In eingehenden seelsorglichen Gesprächen sollen diese mit einem Geistlichen konstruktiv nach einem «Weg der Unterscheidung» suchen. Dabei geht es nicht in erster Linie einen Zugang zu den Sakramenten zu schaffen, sondern um die Begleitung Betroffener und ihre Integration in die Kirche. Dazu ist es auch notwendig, das tatsächliche Ausmass eigener Schuld zu erkennen, Reue zu entwickeln und den Entschluss zu fassen, sein Leben zu ändern, soweit dies möglich ist, ohne neue Schuld auf sich zu laden. Das wäre etwa der Fall, wenn Verpflichtungen gegenüber dem neuen Partner oder Kindern verletzt würden.

Papst Franziskus sagte: «Gott hat einen Traum für uns, die Liebe, und er bittet uns, ihn zu unserem eigenen zu machen.

Machen wir uns die Liebe zu eigen, die Gottes Traum ist.»

Paul Martone