De retour du Niger, Roberto Simona, responsable pour la Suisse romande et italienne de l’Aide à l’Eglise en détresse (AED), évoque son séjour à Zinder, l’une des plus importantes villes du pays, où la petite communauté chrétienne a subi de lourdes persécutions. Pour ce fin connaisseur des minorités chrétiennes en pays musulmans, les dynamiques de violence et les questionnements sur la foi ne sont pas si différents de ce que nous connaissons en Suisse.

Par Pascal Ortelli

Photos: Roberto Simona« Je ne suis pas un super-héros », affirme-t-il d’emblée. Cet ancien de la Croix-Rouge travaille depuis 2003 pour l’AED, une œuvre catholique internationale qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Lorsqu’on lui demande s’il lui faut une bonne dose de courage pour se rendre au cœur des zones de conflit, il répond avec naturel qu’il ne fait que son travail et que c’est son charisme. « L’important, ajoute-t-il, est que chacun vive à fond sa vocation, peu importe que ce soit en Suisse ou dans un pays en guerre. » Le ton est donné par ce père de famille qui se rend plusieurs fois par an à l’étranger, sur le terrain, pour suivre l’évolution des projets soutenus et se faire une idée concrète de ce qui se passe.

Embarquement immédiat

24 janvier 2018, 17h, heure locale : atterrissage à l’aéroport de Niamey. Départ à 5h le lendemain pour seize heures de route ; arrivée à 21h à Zinder où enfin son travail peut commencer. Roberto Simona y rencontre d’abord la communauté chrétienne locale, à peine quelques centaines d’âmes sur plus de 300’000 habitants. L’état des lieux de la paroisse est sans appel : toutes les infrastructures ont été détruites ou abandonnées. En 2012, l’église a été incendiée suite à la diffusion du film polémique Le Prophète, puis il y a eu plusieurs morts à l’issue des manifestations anti-Charlie Hebdo, sans compter l’attaque de l’école catholique, prise à coups de pierre par des enfants. Il importe d’investir dans la réparation de l’église, même si une telle mésaventure peut se reproduire et que se pose la question de la gestion future de l’édifice. L’église reste, pour ces chrétiens, leur principal lieu de rassemblement d’où ils peuvent rayonner. Roberto Simona poursuit ensuite son travail par une visite de la ville et de ses environs. Il noue des contacts avec la population locale musulmane, qui lui permettent de mieux saisir la manière dont la minorité chrétienne est perçue. Il s’agit de précieuses informations pour son bilan qui, à terme, aidera à calibrer le soutien apporté par son organisation et à mieux mesurer l’impact d’une poignée de chrétiens en terre musulmane.

Etre chrétien au Niger, c’est vivre le désastre…

« C’est savoir que tu appartiens à une minorité insignifiante », déplore Roberto. Car le Nigérien chrétien est le plus souvent un converti qui subit inévitablement le rejet de son entourage. De plus, il n’est pas reconnu comme un citoyen véritable. Même s’il est tout à fait possible d’entretenir de bonnes relations avec son voisinage musulman, la situation peut très vite se détériorer, comme en témoignent les violences récentes. Celles-ci sont dues essentiellement à la prolifération de groupes criminels associés à Boko Haram ou Al-Qaïda, entrés par les frontières nigériane et malienne. Au Niger, pays parmi les plus pauvres, ils trouvent un terrain propice pour le recrutement et pour la diffusion d’un islam extrémiste qui ne correspond pourtant pas à l’ancrage local. On s’en prend alors aux chrétiens.

… mais aussi s’ouvrir au miracle

A ce sujet, une chrétienne de Zinder lui a raconté qu’un millier de jeunes embrigadés étaient arrivés à la paroisse pour casser tout ce qui « puait le chrétien ». Avec plusieurs autres, elle a réussi à se cacher dans une vieille chambre. Alors que les forcenés cherchaient à s’introduire pour les tuer, elle a tenu seule la poignée de la porte et senti comme une force extraordinaire… Puis, les jeunes ont dû s’enfuir, car un incendie venait de se déclarer ! Miser sur l’éducation, assure Roberto, reste la voie royale pour combattre la radicalisation. Et d’ajouter qu’un chrétien pourrait tout autant y succomber. Les défis, bien qu’ici mieux cachés en apparence, sont absolument les mêmes pour nos jeunes.

Tout en se posant les mêmes questions que nous !

Tout au long de son périple, il est escorté par Philippe, un chrétien de 40 ans qui lui partage ses doutes sur sa foi. Son frère prêtre, maintenant mort de maladie, a également vécu une profonde crise. « Ce qui m’a frappé, souligne Roberto, c’est qu’ils se posent exactement le même genre de questions que nous. » Comme quoi, du Nord au Sud, nous sommes vraiment tous confrontés aux mêmes défis. Et de conclure sur une note d’espérance : « Se rendre présent sur le terrain ouvre des perspectives insoupçonnées – et pas seulement financières. Souvent, pris par la détresse du quotidien, les gens que je rencontre ont le nez dans le guidon. J’essaie alors de leur communiquer mon regard extérieur, et ensemble, nous trouvons des pistes pour construire un avenir meilleur. »

Je m’appelle Amandine, j’ai 28 ans et je suis assistante pastorale dans l’UP Mont-Blanc (la basilique Notre-Dame et l’église de la Sainte-Trinité).

Je m’appelle Amandine, j’ai 28 ans et je suis assistante pastorale dans l’UP Mont-Blanc (la basilique Notre-Dame et l’église de la Sainte-Trinité). Il me semble que je suis appelé avant tout à laisser grandir mon amour de Dieu et à le partager, deux actions qui sont pour moi indissociables. Cette croissance et ce partage doivent d’abord se faire au sein de la communauté pour rayonner ensuite au-delà d’elle.

Il me semble que je suis appelé avant tout à laisser grandir mon amour de Dieu et à le partager, deux actions qui sont pour moi indissociables. Cette croissance et ce partage doivent d’abord se faire au sein de la communauté pour rayonner ensuite au-delà d’elle.

Pasteure bien connue de notre communauté, à la tête de la paroisse réformée de notre quartier. Auteure/co auteure en autres de « La passion du verbe », « Faire la paix avec la terre » et « C’est tous les jours dimanche ». Et comme si ses charges de pasteure et d’écrivaine ne suffisaient pas, co anime également à la librairie Payot (Rive Gauche) les rencontres œcuméniques « un auteur un livre » avec Dominique Mougeotte.

Pasteure bien connue de notre communauté, à la tête de la paroisse réformée de notre quartier. Auteure/co auteure en autres de « La passion du verbe », « Faire la paix avec la terre » et « C’est tous les jours dimanche ». Et comme si ses charges de pasteure et d’écrivaine ne suffisaient pas, co anime également à la librairie Payot (Rive Gauche) les rencontres œcuméniques « un auteur un livre » avec Dominique Mougeotte. Prêtre catholique belge, pendant longtemps vice-recteur de l’université catholique de Louvain, aujourd’hui émérite. Son parcours comporte aussi bien le journalisme dans ses dimensions professorales, éthiques et poétiques ainsi que le sacerdoce depuis 1970. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Un peu de mort sur le visage », « Vous me coucherez nu sur la terre nue », « Ceci est ton corps » et « Eloge de la fragilité » pour ne citer que ces quelques titres. Le thème de sa présentation parle pour lui-même « La mort, parlons-en pendant qu’il fait beau ».

Prêtre catholique belge, pendant longtemps vice-recteur de l’université catholique de Louvain, aujourd’hui émérite. Son parcours comporte aussi bien le journalisme dans ses dimensions professorales, éthiques et poétiques ainsi que le sacerdoce depuis 1970. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Un peu de mort sur le visage », « Vous me coucherez nu sur la terre nue », « Ceci est ton corps » et « Eloge de la fragilité » pour ne citer que ces quelques titres. Le thème de sa présentation parle pour lui-même « La mort, parlons-en pendant qu’il fait beau ». Docteur et professeur associé en médecine internationale à l’université de Genève, membre du comité directeur du Geneva Health Forum, spécialiste en médecine tropicale et auteur de nombreuses recherches dans ce domaine. Dans le cadre de son engagement dans la Commission santé d’Uni3, il s’intéresse aux questions qui touchent à la fin de vie. D’ailleurs sa présentation le prouve : « Réflexions et questions d’un médecin sur la fin de vie ».

Docteur et professeur associé en médecine internationale à l’université de Genève, membre du comité directeur du Geneva Health Forum, spécialiste en médecine tropicale et auteur de nombreuses recherches dans ce domaine. Dans le cadre de son engagement dans la Commission santé d’Uni3, il s’intéresse aux questions qui touchent à la fin de vie. D’ailleurs sa présentation le prouve : « Réflexions et questions d’un médecin sur la fin de vie ».

De la vie spirituelle: repères

De la vie spirituelle: repères Sauver les livres et les hommes

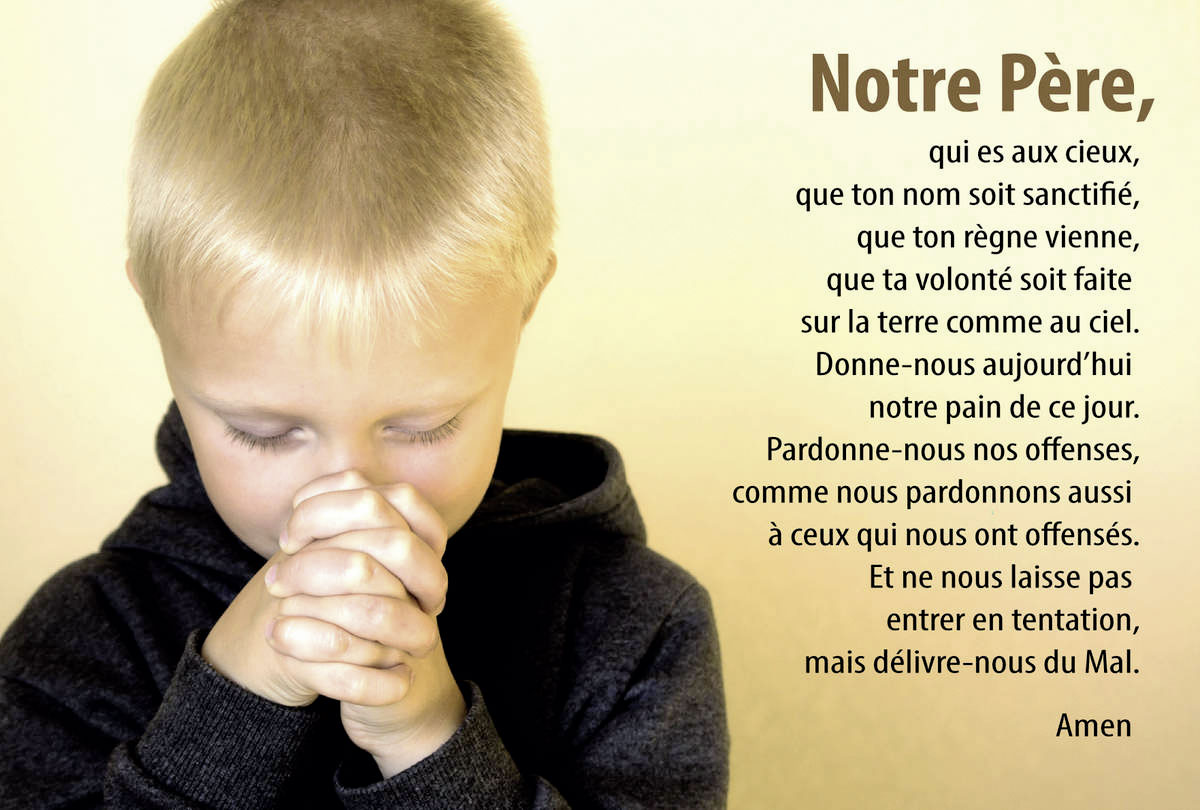

Sauver les livres et les hommes Quand vous priez, dites Notre Père

Quand vous priez, dites Notre Père L’inconnu qui m’a sauvé

L’inconnu qui m’a sauvé Le grand miracle

Le grand miracle

Bienvenue à la chapelle d’Ovronnaz !

Bienvenue à la chapelle d’Ovronnaz !

A partir de Pâques 2018, ce prochain 1er avril (!), la nouvelle traduction du Notre Père – déjà adoptée ailleurs en francophonie depuis le 1er dimanche de l’Avent le 3 décembre 2017 – entrera aussi en vigueur pour l’ensemble des Eglises de Suisse. Au lieu de l’actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », nous serons désormais invités à dire : « Ne nous laisse pas entrer en tentation. »

A partir de Pâques 2018, ce prochain 1er avril (!), la nouvelle traduction du Notre Père – déjà adoptée ailleurs en francophonie depuis le 1er dimanche de l’Avent le 3 décembre 2017 – entrera aussi en vigueur pour l’ensemble des Eglises de Suisse. Au lieu de l’actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », nous serons désormais invités à dire : « Ne nous laisse pas entrer en tentation. »

Mais tout d’abord : qui es-tu ?

Mais tout d’abord : qui es-tu ?