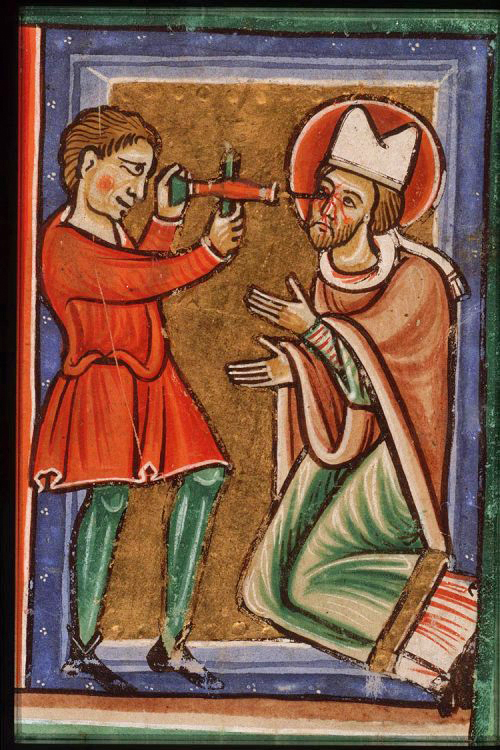

Comme il est de tradition, lors de la Patronale, la paroisse de Choëx remettra à Solange Lugon-Moulin la médaille « Saint Théodule ». Celle-ci honore les choristes qui ont exercé 25 ans d’activité. « Un bail » comme le dit la principale intéressée. Rencontre avec Solange, choriste et coprésidente de l’Echo du Coteau.

Texte et photo par Sandrine Mayoraz

La musique, elle en écoute, petite, chez ses parents à Orsières. Du folklorique à la radio ou sur les disques. Pas de solfège, ni de musique, c’est bien plus tard, qu’elle rencontrera l’art choral ! D’Orsières, elle a suivi la Dranse jusqu’à Martigny ; à l’école, elle intègre pour deux ans le chœur des jeunes. C’est sa première expérience de chorale.

Par Amour, elle descend encore le Rhône jusqu’à Monthey. Elle s’y marie avec Roger ; ensemble ils montent vivre sur le Coteau et ensemble ils rejoignent les rangs de l’Echo du Coteau. Elle s’en souvient : « C’était la Toussaint 1999, une chorale ad hoc était mise sur pied pour la cérémonie au cimetière de la Bercla. C’est là qu’on m’a dit de venir chanter à l’Echo du Coteau. » En 2002, elle s’investit dans le comité, puis devient coprésidente avec Guy Perrin, après le mandat de Sonia Matti.

Des cellules qui dansent !

Depuis 1999, chaque semaine, Solange prend le chemin de la répétition pour rejoindre les soprani. Elle apprécie les chants profanes, tant la variété française qu’anglo-saxonne, et le répertoire religieux lors des messes. Oh bien sûr, comme tout le monde, certains soirs d’hiver, ça lui coûte de sortir au froid, mais une fois la porte de la salle de répétition poussée, « toutes les cellules du corps dansent de joie ! ». Cette émotion, elle aime la partager au public et aux assemblées qui les écoutent lors de messes ou de concerts.

L’une des expériences les plus marquantes reste l’atelier « classique » de la Fête de chant à Brigue qui lui a permis d’être initiée à un répertoire inhabituel, exigeant, inattendu aussi… C’était un challenge de chanter ces pièces célèbres. Un investissement supplémentaire lors cette saison mais qui en vaut la chandelle : la représentation avec les quelque 200 chanteurs est un souvenir poignant. La vibration humaine est incomparable ; cette émotion, aucun micro ne peut la donner.

25 ans, un bail : quelques changements

Ce qui change en 25 ans ? « Les costumes » répond-elle du tac au tac. Elle ne regrette pas la jupe gris souris assortie de son chemisier rose saumon. La présidente est satisfaite de leur tenue actuelle, pratique et simple. Les directeurs aussi ont changé, cinq se sont succédé, chacun apportant ses compétences techniques et artistiques pour faire progresser les choristes. Sa passion de la musique, Solange l’a transmise à ses enfants, tous trois sont engagés dans des fanfares.

La saison musicale reprend, avec la chorale de Monthey ; les deux sociétés se sont rapprochées pour s’enrichir mutuellement. Musique d’avenir !