« Le Christ est ressuscité ! / Il est vraiment ressuscité ! » C’est ainsi que les chrétiens (spécialement en Orient) se saluent en ce temps de Pâques. C’est aussi une profession de foi. Et c’est pour préserver cette même foi que des chrétiens endurent encore aujourd’hui la persécution et même le martyre. Nous pouvons ainsi nous demander : comment se porte la foi (chrétienne) en Suisse ? Pourquoi est-ce important de « croire » ?

Par Jean-Michel Moix | Graphiques / Photos : OFS, DR

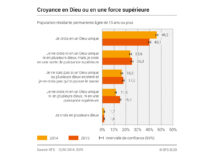

Des données statistiques pour la Suisse

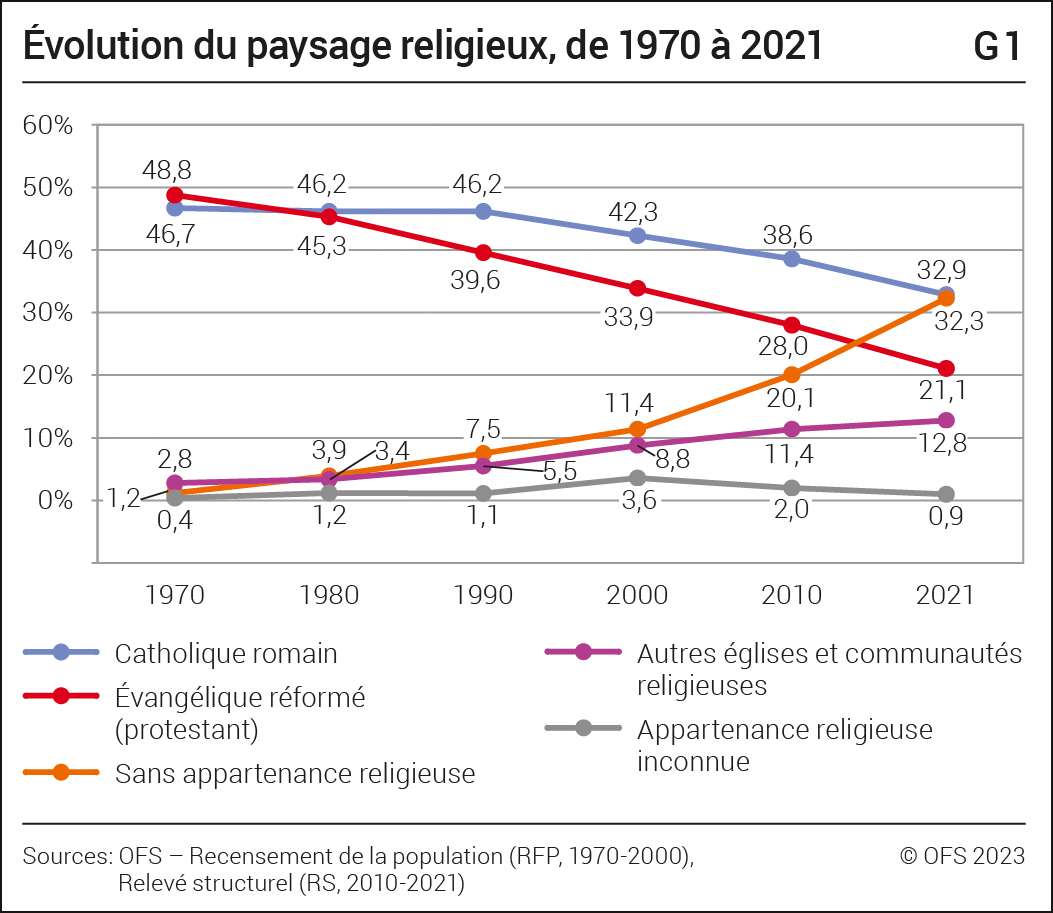

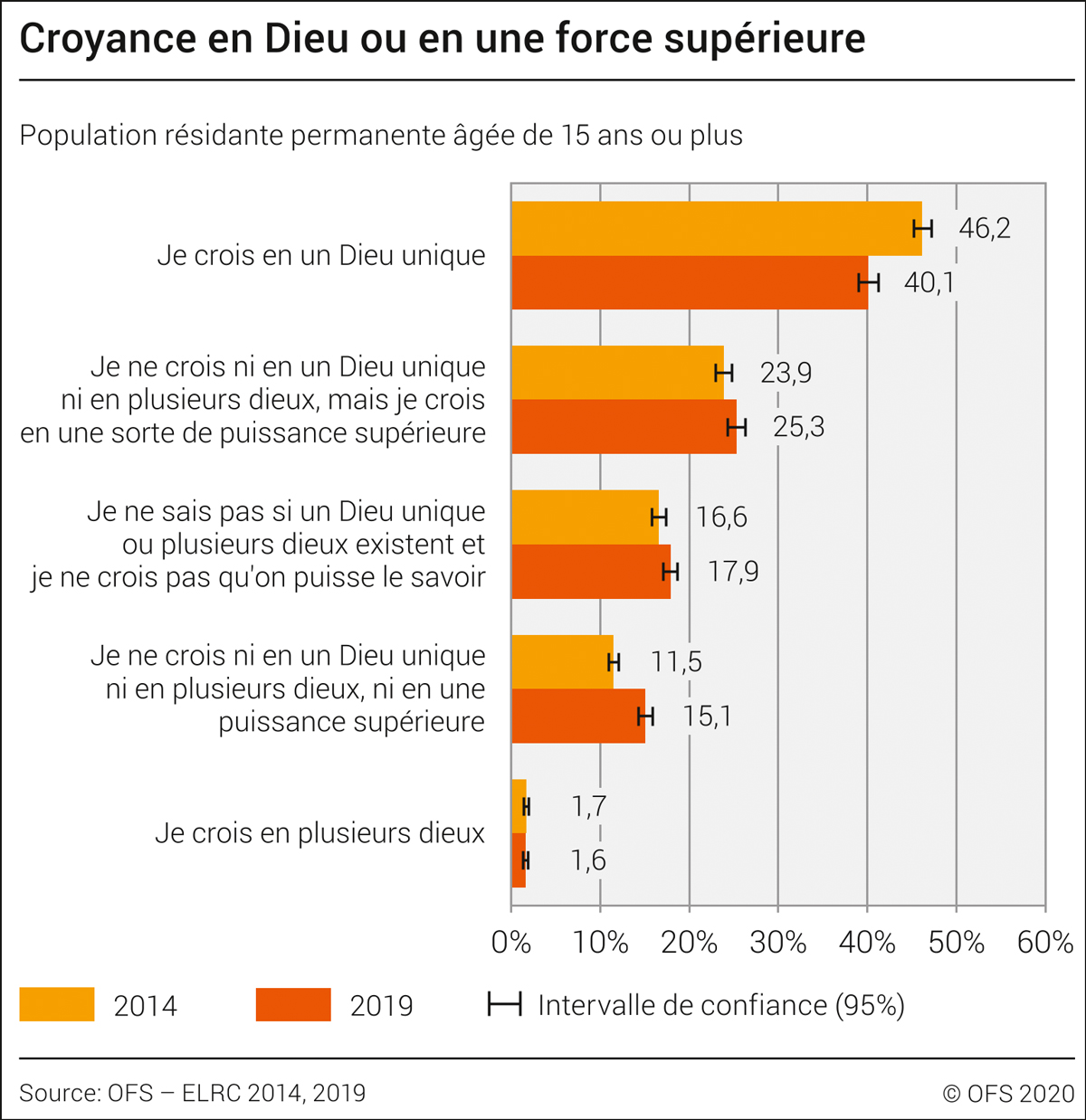

Les récentes données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) montrent clairement en l’espace de ces 50 dernières années un recul de la foi chrétienne et une avancée de l’agnosticisme/déisme/incroyance : avec des personnes se disant « sans confession

religieuse ».

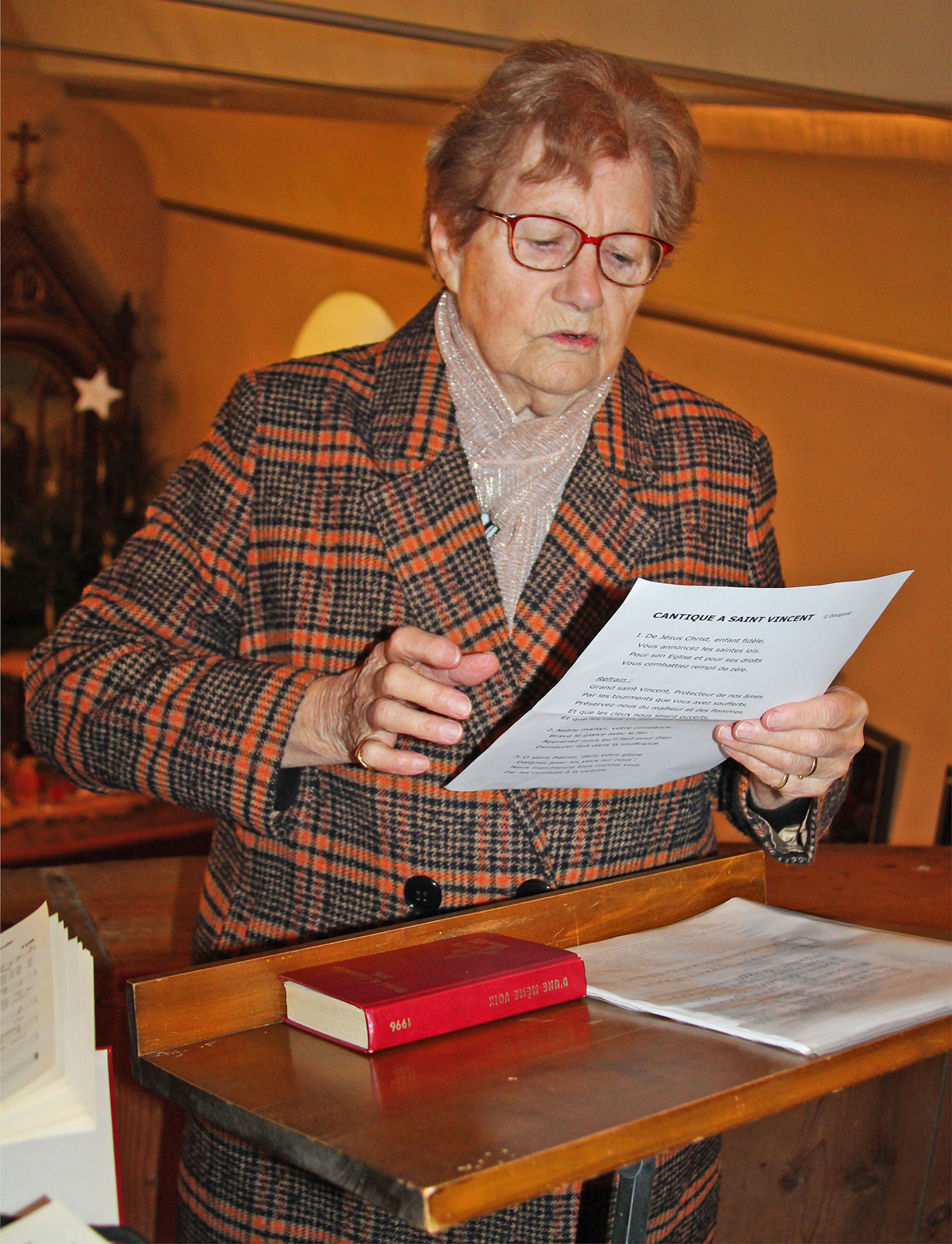

Jugeons-en par les graphiques ci-dessous :

Mais qu’est-ce donc que la foi ?

Donnons ici une première définition : la foi, c’est notre attachement (d’intelligence comme de cœur) à Jésus-Christ, à son enseignement, à son Eglise.

Et voici une deuxième définition avec ce qu’on appelle « l’acte de foi » : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper.

Et puis, pour troisième définition, nous pourrions ajouter que la foi est une vertu théologale surnaturelle. Elle est une vertu dans le sens que plus on l’exerce plus elle se fortifie et grandit, et moins on l’exerce plus elle a tendance à diminuer ou à s’affaiblir. Elle est théologale car elle nous oriente vers Dieu, elle nous unit à Lui. Elle est surnaturelle parce qu’elle est un don de Dieu qui nous est donné avec la grâce surnaturelle que nous recevons au jour de notre baptême.

Que vous procure la foi ?

Relevons dans l’ancien rite du baptême des enfants, le dialogue préliminaire entre le prêtre et les parents, parrain et marraine :

Prêtre : … que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? | Réponse : La foi.

Prêtre : Que vous procure la foi ? | Réponse : La vie éternelle.

Quel est le signe qui synthétise notre foi ?

C’est le signe de croix que l’on trace sur nous en commençant par exemple une prière. Ce faisant nous professons trois grandes vérités fondamentales qui constituent comme le cœur de notre foi :

1) Foi en la sainte Trinité : un seul et unique Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.

2) Foi en l’Incarnation du Fils : de ces trois personnes divines, c’est le Fils (Jésus-Christ) qui s’est fait homme.

3) Foi en la Rédemption : en s’immolant pour nous sur l’autel de la croix, Jésus a réalisé le grand sacrifice que Dieu le Père a agréé pour nous racheter. Dit autrement, par sa passion et sa mort sur la croix, Jésus nous a mérité la grâce des grâces, le don du Salut.