A l’échelle de l’infini, notre soleil aura son crépuscule: expansion, souffle, braise, silence. Mais sa «mort» fécondera d’autres mondes et nos regards y cherchent un sens, entre science et espérance.

Par Pierre Guillemin | Photos : unsplash, DR

Le soleil est un symbole puissant dans les Ecritures, représentant souvent la lumière, la gloire de Dieu et le Christ, qui est décrit comme la « lumière » et le « soleil levant » (Luc 1 : 78). L’Evangile de la Transfiguration (Matthieu 17 : 1-9) associe le visage de Jésus à l’éclat du soleil.

Pourtant, au même titre qu’un être vivant, les étoiles naissent, vivent et meurent.

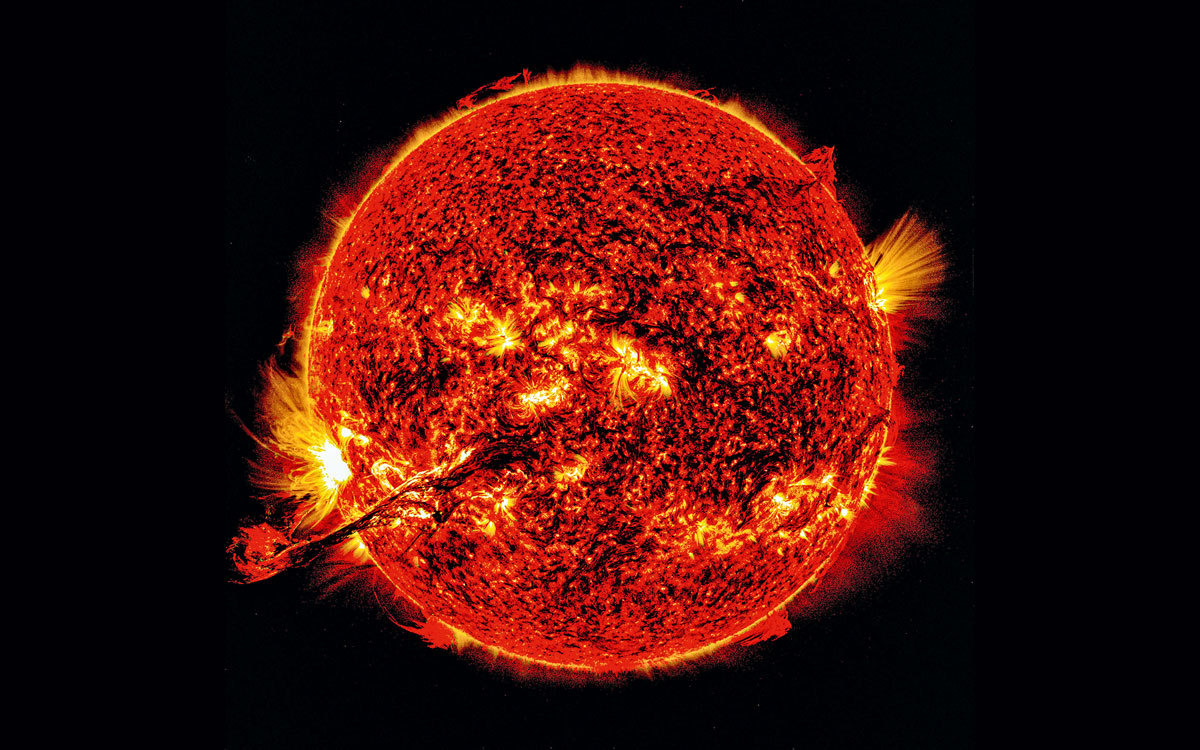

Depuis plus de quatre milliards et demi d’années, notre étoile transforme l’hydrogène en hélium générant une énergie constante, stable, qui a permis la vie terrestre. On peut la comparer à un énorme réacteur à fusion nucléaire dont le carburant est l’hydrogène. Au cœur du soleil, en raison de la gravité qui attire en son centre toute la matière, la pression et la température (15 millions de degrés) sont tellement fortes qu’elles provoquent la fusion des atomes d’hydrogène. Ils s’entrechoquent violemment et fusionnent, se transformant en hélium et libérant au passage de l’énergie. Chaque seconde, le soleil brûle 620 millions de tonnes d’hydrogène. L’énergie ainsi produite dans le noyau met ensuite 1 million d’années pour rejoindre la surface où elle s’évacue sous forme de rayonnements.

L’éternité par étapes

Mais rien, dans l’univers, n’échappe à l’usure du temps : de même que nous ne connaissons pas de phénomènes qui se créent à partir de rien, nous ne connaissons pas de phénomènes qui ne se modifient pas, qui ne se transforment pas (la transformation pouvant être assimilée à une mort). Ce qui semble éternel n’est qu’une étape et le soleil, lui aussi, a une fin.

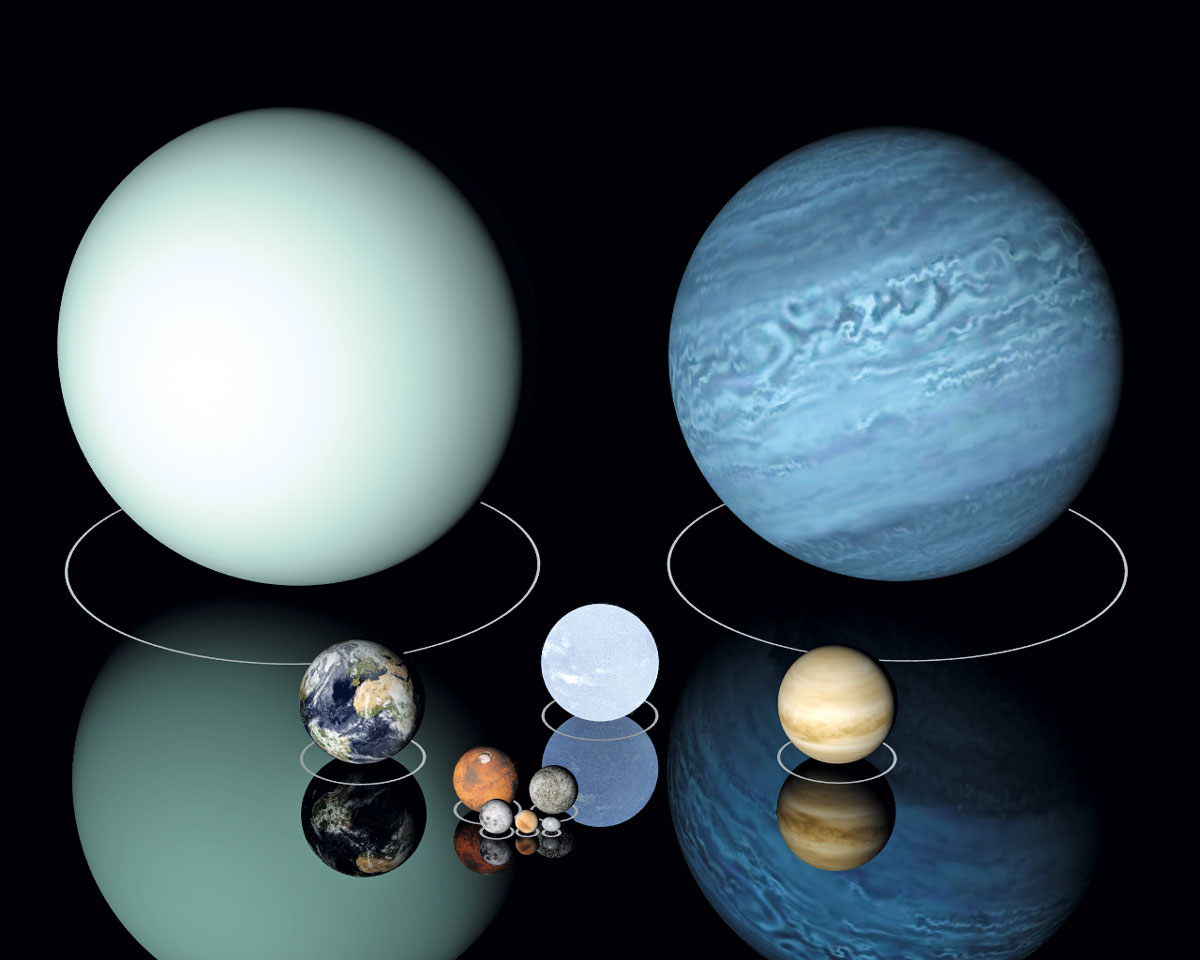

Les estimations actuelles donnent au soleil entre 3 et 5 milliards d’années encore à briller comme aujourd’hui. Jacques Deferne, ancien conservateur du département de minéralogie et pétrographie du Muséum de Genève écrit dans son ouvrage Notre système solaire : « On estime que le soleil continuera à briller sans modification notable pendant encore environ 5 milliards d’années avant d’avoir épuisé tout l’hydrogène qui alimente sa fournaise nucléaire. Mais, lorsque ce combustible sera épuisé, le noyau du soleil s’effondrera sur lui-même en provoquant l’augmentation de sa température dans ses couches profondes. Les couches gazeuses de la surface se dilateront et le diamètre du soleil augmentera considérablement (environ 100 fois son diamètre actuel). Les couches extérieures, moins chaudes, vireront au rouge. Il se transformera alors en une géante rouge. Sa surface atteindra la planète Mercure qui sera entièrement absorbée. Si la Terre parvient à échapper à cette absorption, la température s’y élèvera de plusieurs centaines de degrés et la vie disparaîtra totalement. »

Enfin, au sein du noyau solaire, l’hélium fusionnera en carbone et en oxygène. Mais cette phase ne durera qu’un instant cosmique, quelques centaines de millions d’années, avant que l’instabilité ne triomphe. Le vent solaire s’intensifiera, rejetant dans l’espace les couches externes de gaz et de poussière. L’astre laissera derrière lui un linceul lumineux : une nébuleuse planétaire, vaste bulle irisée où se mêlent les atomes d’hélium, d’azote, d’oxygène – les restes de ce qui, jadis, fit battre la vie sur Terre.

Une fin et un commencement

Au centre de cette enveloppe spectrale, il restera le cœur nu du soleil : une naine blanche. De la taille de la Terre, mais mille fois plus dense. Un fragment d’étoile refroidi, sans fusion, sans lumière propre. D’abord d’un éclat bleu-blanc, elle se ternira peu à peu, perdant son énergie dans l’immensité du vide. Pendant des milliards d’années, cette braise silencieuse rayonnera ses derniers photons, jusqu’à devenir une naine noire, invisible, morte – un souvenir d’étoile dans un univers devenu froid.

Mais la mort du soleil n’est pas seulement une fin : elle est aussi un commencement. Les gaz qu’il dispersera nourriront les nuages interstellaires, où naîtront d’autres étoiles, d’autres mondes. Les atomes de carbone et d’oxygène qu’il aura créés voyageront, se mêleront à la poussière cosmique, et peut-être, ailleurs, participeront-ils à l’émergence d’une nouvelle forme de vie. La mort d’un astre est toujours un acte de transmission : la matière ne disparaît pas, elle se transforme.

Mais même si nous disparaissons avant ce crépuscule cosmique, il restera une trace : celle de la conscience capable de contempler sa propre origine et sa fin. La mort du soleil nous rappelle que tout ce qui vit meurt ; mais aussi que la mort, dans l’univers est un mouvement, non une rupture. Le soleil s’éteindra et pourtant, son essence continuera de rayonner dans la matière qu’il aura semée. Nous sommes déjà faits de cette poussière d’étoiles ; demain, d’autres êtres le seront à leur tour.

Le dernier instant du soleil sera silencieux. Pas d’explosion, pas d’effondrement spectaculaire : une lente extinction, un souffle qui s’achève. L’espace autour de lui sera peuplé de fantômes lumineux – les fragments d’un passé incandescent. Puis, dans un lointain avenir, quand l’univers lui-même aura vieilli, quand les galaxies se seront diluées dans la nuit, les dernières naines blanches s’éteindront à leur tour. Alors seulement, la mort du soleil prendra tout son sens : il aura vécu, brillé, transformé la matière, avant de rendre au cosmos la lumière qu’il lui avait empruntée.

Battement de cœur cosmique

Et dans ce grand silence, peut-être subsistera une vibration comme l’écho d’un battement de cœur cosmique. Le soleil aura disparu, mais sa trace demeurera dans chaque atome, dans chaque onde, dans la mémoire même de l’univers – car rien, jamais, ne s’efface entièrement de la lumière.

Pour nous, humains, la perspective de cette disparition lointaine soulève de grandes questions. Nous savons que notre existence, nos civilisations, nos mémoires tiennent dans la bienveillance d’une étoile moyenne, stable et docile. Et pourtant, un jour, cette lumière qui fut nécessaire à l’apparition de la vie sur Terre s’éteindra. L’humanité, si elle veut survivre jusque-là, aura depuis longtemps quitté la Terre. Peut-être errera-t-elle parmi les étoiles, portant en elle le souvenir du vieux soleil, cette première chaleur qui lui donna vie.

Faut-il en avoir peur ? Non : notre foi en la Résurrection, en la Parole de Dieu et de son Fils Jésus nous fournit la réponse : « Son règne n’aura pas de fin. » Nous trouverons la réponse à cette fin du soleil et l’humanité ne disparaîtra pas.