Par Fabienne Gigon, représentante de l’évêque à Genève | Photo : DR

Chère Lectrice, cher Lecteur,

Il n’y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant.

Ce proverbe chinois, tel que je l’ai retenu, était à choix comme thème de dissertations lors de mon collège. Il fait corps avec moi depuis. Nul souvenir des arguments de mes thèse et antithèse de l’époque… pourtant l’interpellation demeure. Comment être « un vivant » dans notre monde ?

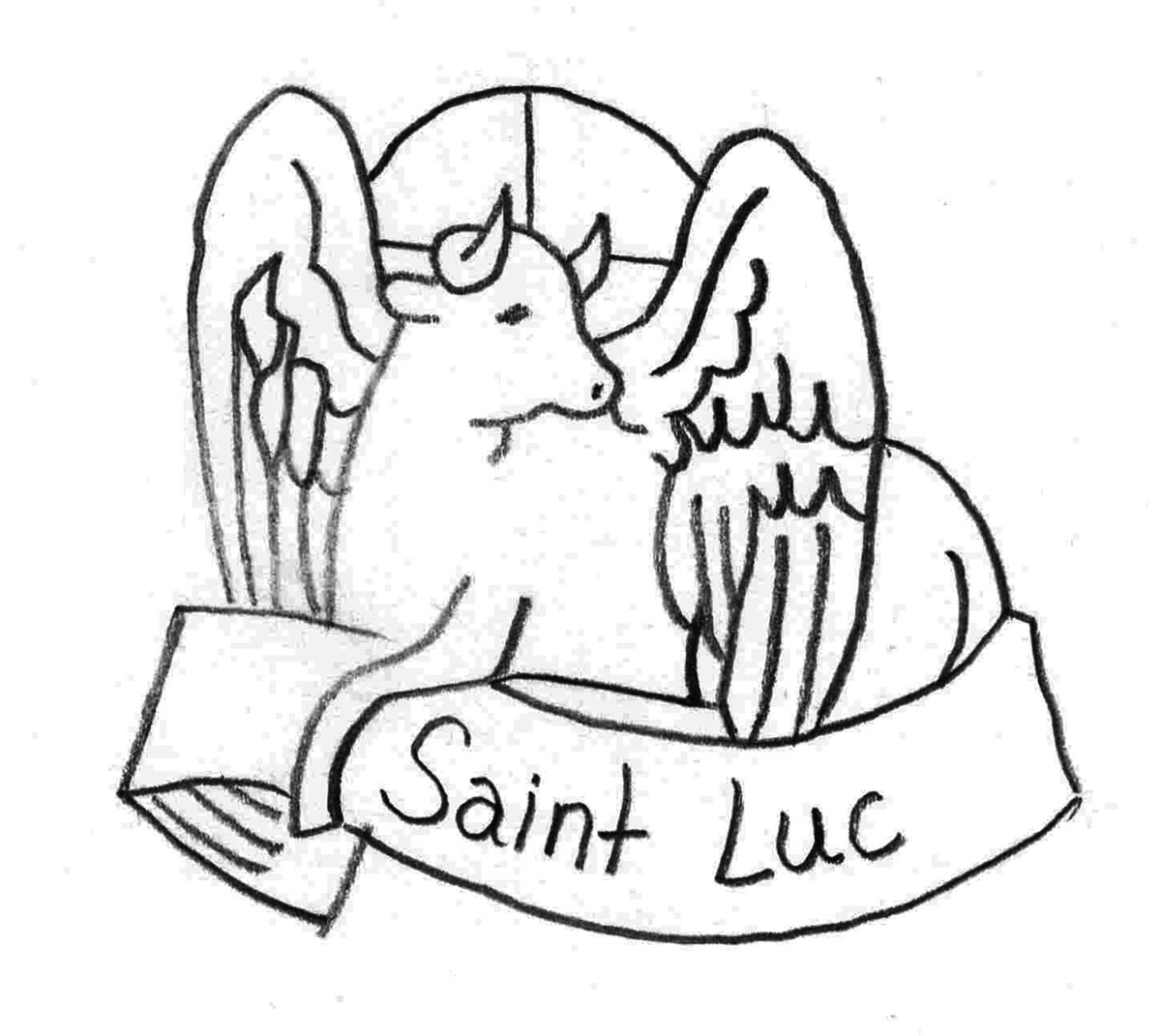

Je pense à ce passage énigmatique de l’évangile de Luc où Jésus « passant au milieu d’eux, allait son chemin » (Lc 4, 30). Il va littéralement à contre-courant de cette foule voulant le jeter en bas d’un escarpement. Quand et comment le Seigneur nous invite-t-il à l’imiter ?

Toujours dans l’association d’idées émerge cette injonction de la constitution pastorale Gaudium et Spes (« Joie et espoir », 1965, art. 4) « l’Eglise a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l’Evangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière adaptée, à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. » Le discernement des signes des temps est demandé par Jésus lui-même (Mt 16, 2-3 ; Lc 12, 54-57) et les évangiles nous montrent le caractère subversif de la Bonne nouvelle, de la Parole de Dieu.

En écho encore, cette formule de la célébration eucharistique juste avant la communion, prononcée par l’assemblée et le prêtre : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri ». Elles reprennent les paroles du soldat de l’évangile de Matthieu (Mt 8, 5-11) : l’humilité et la confiance de ce centurion romain ne sont-elles pas un exemple de contre-courant total ? Comment cette parole offerte par la liturgie, dimanche après dimanche, jour après jour, peut-elle nous fortifier à oser un contre-courant en examinant les signes du temps ?

En ce début d’année, je demande au Seigneur, pour son Eglise, le discernement, afin de participer à la lecture du temps présent et aller par les voies qu’Il souhaite, sans crainte de ne pas se conformer à « l’air du temps ». Je sollicite la grâce de sa Parole pour guérir tout ce qui empêche d’en être des témoins vivants et d’annoncer sa présence, son royaume déjà de ce monde.

Puisse-t-Il, en cette année qui s’ouvre devant nous, nous bénir et nous faire don de ses grâces afin de poser nos pas dans ceux du Christ qui nous précède.

Meilleurs vœux pour vos proches et vous !