Nous vous proposons de partir de Montbrelloz. Veuillez parquer à l’église actuelle. Si nous entrons, nous verrons dans le chœur une grande croix noire, faite avec deux troncs. Elle a été noircie par le feu et installée lors de la construction de l’église en 1965.

En pèlerinage à vélo aux Journées Mondiales de la Jeunesse !

Dûnya, 16 ans, se rendra à partir du 22 juillet aux JMJ de Lisbonne. Après un voyage en car jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage se poursuivra à vélo jusqu’à Lisbonne au Portugal. A l’approche du départ il nous raconte sa motivation, sa préparation et ses attentes.

Parole à un groupe de l’Evangile à la maison

Qui de mieux placé pour parler de la Bible que des personnes qui la lisent ? Chaque lecteur peut y trouver un sens différent. C’est ainsi que nous donnons la parole à un groupe de lecture de l’Evangile à la Maison qui nous partage ce qu’est la Bible pour eux.

Les Yéniches de passage chez nous

A la fin du mois d’avril dernier, des Yéniches se sont installés sur la Place des Fêtes à Vouvry. Une visite surprise qui a éveillé notre curiosité et suscité une envie de les rencontrer. Nous avons contacté Patrick Birchler, membre de la communauté, qui a accepté de nous voir à Evionnaz, où ils avaient déjà déménagé quelques jours plus tard.

Un pari sur l’avenir

Par Gilles Vallat *

Photo : paroisse de Nyon

Pourquoi ériger un nouveau lieu de culte en 2022 ? Répond-il encore aux vœux des fidèles, alors qu’en Occident, les églises ont tendance à se vider ? En projetant de construire une nouvelle église à Gland, en remplacement d’une chapelle vétuste, les responsables paroissiaux se sont posé beaucoup de questions quant à la nécessité d’un tel projet. Une idée audacieuse, un peu folle, qui est devenue réalité. La nouvelle église a été consacrée par l’évêque diocésain Charles Morerod, le 13 février 2022.

Ces responsables paroissiaux ont fait un pari sur l’avenir : oui, malgré les vicissitudes de notre époque, ils demeurent persuadés que dans 30 ans, 50 ans, voire un siècle, il y aura toujours des chrétiens qui se réuniront pour célébrer le Christ.

L’édifice résolument moderne avec sa forme circulaire a permis de créer un lieu de recueillement rassembleur, chaleureux et facilitant une forme de communion. Le cercle est englobant, inclusif et sécurisant. C’est un acte fort et le signe qu’au centre d’une ville en plein développement, Dieu est présent.

* Président de la paroisse de Nyon

Nuvilly: hommage à une bénévole de choc

Mme Marie-Thérèse Marchon, décédée en mai 2023, s’est investie pour la paroisse Saint-Laurent et tout particulièrement pour la communauté de Nuvilly.

Restaurer le patrimoine religieux – Pourquoi ?

Texte et photo par l’abbé François Roten

Le mot « patrimoine » véhicule l’idée d’une transmission de la part des ancêtres et donc de passé. Celui de l’Eglise est riche de siècles d’existence, de styles et d’agencements qui ont marqué l’histoire de l’humanité, depuis les cathédrales jusqu’aux petites chapelles, en passant par les peintures, statues, fresques et mosaïques – et même les croix sur nos montagnes –, qui aujourd’hui encore nous émerveillent et proclament l’expression de notre foi, dans la recherche de la beauté qui est un reflet de Dieu.

Lorsque l’état aide à la sauvegarde de ce patrimoine et y participe financièrement, c’est parce qu’il le considère comme un bien sociétal, même s’il se trouve en des mains privées, un passé qu’il faut préserver pour le transmettre aux générations futures.

Lorsque nos communautés ecclésiales restaurent leurs édifices, elles le font non pas en fonction du passé mais du présent et du futur de leur usage.

Voilà pourquoi, au-delà de la simple recherche de beauté ou de préservation du patrimoine, restaurer nos églises a encore tout son sens aujourd’hui : nos églises de pierre sont des lieux de vie, les lieux de rassemblement des « pierres vivantes » que nous sommes (1 P 2, 5), nous qui ensemble formons l’Eglise, l’assemblée des croyants célébrant le Dieu trois fois saint. C’est dans nos églises que le Christ se rend présent par les sacrements qui nous donnent la Vie et soutiennent notre mission de disciples, que se réalise la transmission de la foi et que se prépare ainsi la communauté de demain. Restaurer une église est donc un signe de foi et d’espérance.

La beauté d’une église ne vient pas d’abord de l’harmonie de ses éléments selon les lois de l’architecture mais de ce qu’elle signifie et de ce que l’on y vit. L’église est le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple, le lieu où nous prenons conscience que nous sommes nous-mêmes les temples vivants de la présence de Dieu (1 Co 6, 15) par l’Esprit Saint qui nous a été donné et qui habite en nous.

Restaurer le patrimoine

Si les notions de préservation du patrimoine et de restauration sont désormais incontournables, elles sont toutefois récentes. En effet, avant le XIXe siècle, c’est le besoin et les goûts du moment qui orientaient les décisions. Aujourd’hui, des questions profondes accompagnent les grands chantiers: quel est le sens d’un lieu? Parle-t-il du passé? Est-il au service des hommes de ce temps? Est-il fonctionnel ?

Par Amandine Beffa | Photos : J.-Claude Gadmer, Flickr, DR

La question de la restauration des édifices a pris un sens tout particulier le 15 avril 2019. En effet, ce soir-là, Notre-Dame de Paris brûlait sous les yeux du monde entier, entraînant avec l’effondrement de sa flèche de multiples questions. Entre désir de reconstruire à l’identique et volonté de donner de la place à des artistes contemporains, les débats sont vifs. Pourtant, si ces questions sont incontournables aujourd’hui, elles sont récentes. Les concepts ont pour la plupart été définis après la Révolution française.

En soi, nous n’avons pas attendu le XIXe pour réparer et reconstruire. Les incendies ont longtemps été très fréquents et les édifices ne sont pas laissés en ruines. Cependant, les bâtiments évoluaient selon les goûts et les besoins. Par exemple, le style gothique remplace le roman. De nombreuses églises sont ainsi détruites et reconstruites. La cathédrale de Beauvais en France est un cas unique, un manque de fonds n’ayant pas permis de finir la construction de la cathédrale gothique.

Tournant révolutionnaire

La période révolutionnaire marque un tournant. Certains considèrent qu’il convient de détruire toutes les traces de l’Ancien Régime. D’autres, comme l’Abbé Grégoire, soutiennent au contraire que les monuments détiennent la « mémoire collective » et qu’il convient de les conserver.

La notion de « monument historique » apparaît en 1830. Des postes d’Inspecteur général des monuments historiques sont créés pour classer les édifices et évaluer les travaux nécessaires. Les premiers principes sont toutefois définis par des architectes et non par des historiens, ce qui oriente le débat.

S’il est possible d’adresser un certain nombre de reproches à Eugène Viollet-le-Duc, il est indispensable de reconnaître ses apports. Son nom est en effet indissociable du développement de la notion de restauration. Très cultivé, l’architecte français défend un patrimoine qui n’intéresse pas à son époque. Beaucoup d’édifices tombent en ruines sans que cela n’émeuve personne. Dans une volonté de « cohérence historique », Viollet-le-Duc essaie de rester fidèle à ce qu’il comprend des édifices. Il tente d’utiliser des techniques et des matériaux correspondant à ceux de l’époque d’origine. Ses recherches sont documentées. Il refuse par exemple d’utiliser du fer pour les charpentes. Il ne cherche pas à retrouver le bâtiment tel qu’il a été, mais à proposer un idéal. Il recherche la « cohérence historique ». Il écrit dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut ne jamais avoir existé à un moment donné. »

Fin XIXe, John Ruskin s’oppose à Viollet-le-Duc et à la « théorie de l’unité de style » qu’il considère comme une destruction. Critique d’art et théoricien, il préfère la conservation et enjoint à « accepter qu’un bâtiment puisse mourir ». L’idée est de garder en vie et non d’intervenir pour rétablir à un état historique donné.

Fondements scientifiques

Il faut attendre 1931 et la Charte d’Athènes pour que les premiers fondements scientifiques soient posés. Elle insiste sur la valeur des phases successives des édifices, reconnaissant que chaque époque est un apport et mettant l’accent sur « la continuité de vie ».

La Charte de Venise date de 1964 et distingue notamment les notions de préservation et de restauration. Elle propose « que l’on restaure les monuments historiques dans leur dernier état connu ». La restauration au sens strict est appelée à revêtir un caractère exceptionnel et la « réinvention » est rejetée. L’idée-force est que la conservation « s’arrête là où commence l’hypothèse ». Il importe que les interventions soient lisibles et réversibles. Elles doivent : « S’intégrer harmonieusement à l’ensemble, tout en se distinguant des parties originales. »1

Ces points s’illustrent de manière particulière à travers la restauration de la fresque de Gino Severini à la basilique Notre-Dame de Lausanne. En effet, la restauration de 1976 a très légèrement modifié l’œuvre originale. Aujourd’hui, se pose la question d’une restauration au dernier état connu ou à l’état d’origine 2.

En Suisse, la protection des monuments historiques est une compétence cantonale. La première loi date de 1898 et est promulguée dans le canton de Vaud. Il faut attendre 1966 pour voir apparaître une loi fédérale sur le sujet. En 1880, la Société pour la conservation des monuments historiques est fondée. Théodore de Saussure en est le premier président.

Questions profondes

Aujourd’hui, des questions profondes accompagnent les grands chantiers : quel est le sens d’un lieu, parle-t-il du passé ? est-il au service des hommes de ce temps ? est-il fonctionnel ?

Dans le canton de Genève, l’église de l’Epiphanie a brûlé en 2014 et celle du Sacré-Cœur en 2018. La première a été reconstruite a l’identique alors que la seconde renaîtra différemment. L’abbé Pascal Desthieux, ancien Vicaire Episcopal pour le canton de Genève, souligne que les deux visions répondent avant tout aux besoins et aux désirs des paroisses. Le chantier du Sacré-Cœur est guidé par des perspectives liturgiques et esthétiques. L’autel sera positionné au centre afin de rappeler que l’église est le lieu de la communauté rassemblée autour du Christ. Il s’agit aussi de créer un lieu qui soit beau et qui donne envie d’être visité : « Il faut que lorsqu’on arrive on se dise : « waouh, c’est super » », commente l’abbé Desthieux.

Le défi de la conciliation du lieu de rassemblement pour les célébrations et du lieu de prière quotidienne en dehors des offices s’est aussi posé. Il a été nécessaire de travailler sur les jeux de lumière. Pascal Desthieux rappelle l’adage Lex orandi, lex credendi, soulignant l’importance du lieu où l’Eglise célèbre ce qu’elle croit.

1 Charte de Venise, articles 9-13.

2 Voir par exemple l’article du journal Le Temps sur le sujet : Rossel, N., Art liturgique à Lausanne – Faut-il supprimer les retouches de la fresque du Valentin ? 14.03.2021.

Premières communions: quatre cérémonies dans la paroisse

Soixante-huit enfants ont célébré leur première communion dans quatre églises de la paroisse en avril et mai derniers. Reflets illustrés avec la liste des enfants concernés.

Le patrimoine de pierres vivantes

Par François-Xavier Amherdt | Photo: cath.ch/B. Hallet

Bien sûr, il vaut la peine d’investir des millions pour entretenir le patrimoine de nos cathédrales, pour réparer la flèche de Notre-Dame de Paris ou restaurer la Basilique de Valère à Sion. Cela permet, d’une part, à d’innombrables visiteurs, dont beaucoup sont très éloignés de l’Evangile, de recevoir une forme de catéchèse à travers les portails, les narthex, les tympans des colonnes, les vitraux, les sculptures et les peintures qu’ils trouvent dans ces édifices. Surtout si des visites guidées sont organisées et si les cicérones désignés possèdent des compétences théologiques et ecclésiales adéquates.

Sacerdoce royal et spirituel

Mais ensuite, et surtout, cela donne l’occasion aux pierres vivantes de la construction sainte en Jésus-Christ que nous sommes d’exercer leur sacerdoce royal et spirituel (1 Pierre 2, 5). Il est très symbolique que ce soit une épître de l’apôtre Pierre qui le clame si fortement, en reprenant probablement une homélie baptismale et en l’insérant dans la trame de la lettre. Ce passage de 1 P 2, 4-10 est l’un des textes les plus cités par le Concile Vatican II. Car il exprime au mieux la dignité si élevée de celles et ceux qui reçoivent le baptême et l’onction du saint chrême : désormais, nous sommes toutes et tous proches de la pierre précieuse et choisie par le Père, Jésus-Christ lui-même, lui que les hommes ont rejeté, qui constitue un rocher d’achoppement pour ceux qui ne le reconnaissent pas et qui est devenu la clé de voûte.

Le Fils de Dieu, notre fondation

En offrant notre existence en sacrifice spirituel, agréable à la Trinité sainte, nous participons à l’édification de l’Eglise comme la maison maternelle et accueillante pour l’humanité entière. Si nous nous appuyons sur le Fils de Dieu comme notre fondation, nous savons que rien ne pourra nous ébranler ni nous confondre. Croire dans le Verbe fait chair, c’est ainsi faire partie du peuple élu, bénéficiaire de la miséricorde divine, et proclamer à la face du monde les merveilles du Seigneur qui nous a appelés à son admirable lumière. Comme prêtres, nous nous donnons nous-mêmes, prophètes chargés de cette annonce salvatrice et rois-serviteurs de l’unité. Soyons pierres vivantes au cœur des cathédrales, pour qu’elles resplendissent dans l’univers.

Reflets en images des quatre processions de la Fête-Dieu

Quatre processions de la Fête-Dieu ont parcouru les rues de localités de notre paroisse, le jeudi 8 juin dernier.

Reflets en images.

«Tout pour et seulement pour la mission!»

Par Thierry Schelling | Photo : flickr

En arrière-fond, un procès sur un immeuble à Londres ; sur le devant de la scène, un Pape résolument déterminé à boucler le dossier « assainissement des finances du Saint-Siège » et autres règlements touchant au patrimoine de l’Eglise.

Touche finale

Point d’orgue symptomatique de sa réforme financière de l’Eglise et du Vatican, un motu proprio (ou lettre apostolique faisant acte de son « propre chef », motu proprio en latin), en italien, signé du 20 février dernier et publié dans les deux organes officiels que sont l’Osservatore Romano (journal du Saint-Siège) et les Acta Apostolicae Sedis (archives), déclare sans équivoque que « tous les biens mobiliers et immobiliers, les disponibilités liquides et les titres en mains des divers Dicastères de la Curie romaine ou de la Cité du Vatican, présents et futurs, sont des biens publics ecclésiastiques et comme tels bien du Saint-Siège ». Point barre !

Quoi de neuf ?

Finies les acquisitions par tel ou tel cardinal cupide ou opportuniste, tel ou tel organisme sis dans la Cité du Vatican et agissant en son nom propre sous couvert d’être au service du Pape ! Terminés les passe-droits entre amis et collègues. Basta cette forme de népotisme encore existante même si bien réduite depuis les temps des Borghese et des Borgia ! Arrivederci les entourloupes enrichissant tel ou tel « serviteur du Saint-Père »… au nom de ce même service ! Oui, tout pour et seulement pour la mission : évangéliser !

Administrateurs et pas proprio !

« Aucune institution ou entité d’Eglise ne peut s’arroger le droit absolu et privé de propriété d’un bien d’Eglise » qui doit être, selon la dernière constitution apostolique Praedicate Evangelium, dévolue exclusivement à la mission au sens large du terme.

Et « les biens confiés auxdites entités ne font d’elles que des administratrices et des non des propriétaires » sous la tutelle du désormais unique responsable financier de l’Eglise, le « Conseil pour l’Economie » et son « Secrétariat » – entités créées par François pour rationaliser, assainir et simplifier la gestion du patrimoine ecclésiastique.

François avait été élu il y a dix ans pour évangéliser… même les finances de l’Eglise – et c’est réussi ! Reste à faire suivre…

Une écolière de Montet honorée par Missio-enfance

Chaque année au mois de novembre, nous invitons les enfants à être des missionnaires en soutenant par la prière, le partage de dessins et la participation à un temps fort.

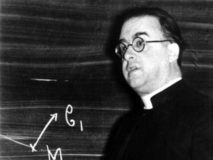

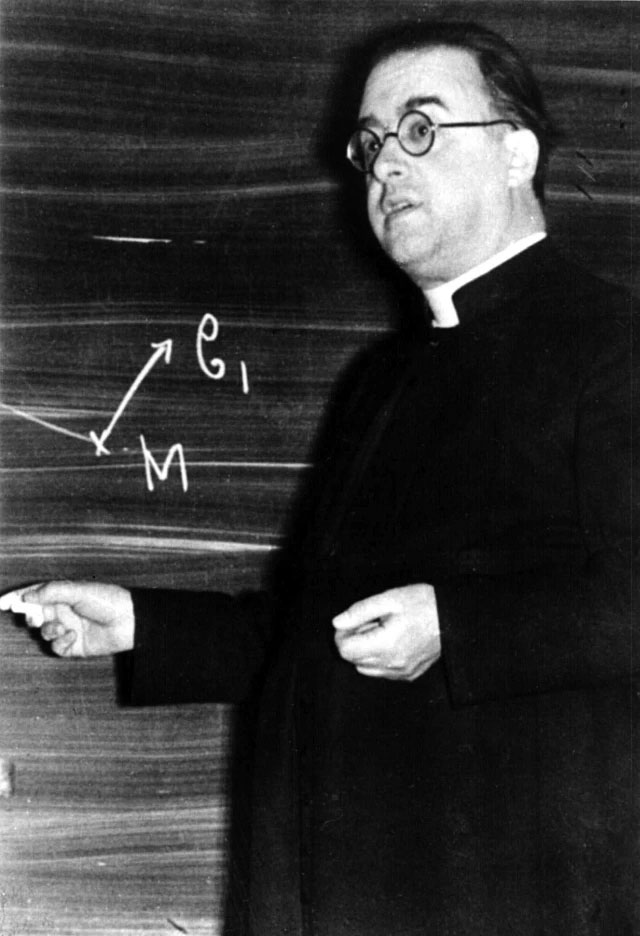

Le maître et le Big Bang

Par Pierre Guillemin | Photo : DR

Qui était l’abbé Georges Lemaître (1894-1966), religieux, prêtre, mathématicien, cosmologue à l’origine de la théorie du Big Bang, c’est-à-dire l’explication scientifique de la création de l’univers, nommé par le pape Jean XXIII, en 1960, prélat domestique ainsi que président de l’Académie pontificale des sciences ? Einstein disait de lui qu’il était « celui qui avait le mieux compris la relativité générale » ! Beaucoup de physiciens, de nos jours, pensent qu’il aurait partagé le prix Nobel de physique avec Arno Penzias et Robert Wilson, s’il avait été vivant en 1978.

En octobre 2018, la communauté astronomique internationale lui a rendu un bel hommage en le reconnaissant de facto comme l’un des pères de la théorie du Big Bang et en recommandant de renommer la célèbre loi de Hubble en loi de Hubble-Lemaître.

Mais le Big Bang, qu’est-ce que c’est ? L’idée développée par l’abbé Georges Lemaître est que si on inverse la trajectoire de toutes les galaxies de l’univers et qu’on regarde où elles étaient dans le passé, on obtient une convergence en un point unique c’est-à-dire, un état initial de l’univers que Georges Lemaître a décrit comme « la théorie de l’atome primitif » et qu’on appelle aujourd’hui le Big Bang.

Cette théorie révolutionne notre perception du monde et de l’univers. Mais si l’on pouvait croire que cette même théorie réfute la création de l’univers par Dieu, Georges Lemaître a aussi été toute sa vie un fidèle serviteur de l’Eglise catholique, à la foi sincère et affichée. Science et religion ont été pour lui deux attitudes intellectuelles qu’il a réussi à faire cohabiter dans un seul homme, dans une seule vie.

Fiat lux

Quand en 1951 Pie XII déclare, dans une tentative de concilier la lettre de la Bible aux avancées de la science, que le Big Bang est le « Fiat lux initial, l’instant où le cosmos est sorti de la main du créateur », George Lemaître n’est pas d’accord et réussit à convaincre le Pape de tenir la foi et les sciences sur des plans séparés : il s’oppose donc à une vision concordiste de la science qui est un système d’exégèse consistant à interpréter les textes sacrés de la religion de façon qu’ils concordent avec les connaissances scientifiques de l’époque. La conséquence et le risque d’une telle attitude concordiste sont de conduire à l’immobilisme scientifique.

Ainsi, le mariage de raison entre science et foi est-il définitif ? Georges Lemaître répond : « Oui, à condition que les chercheurs restent dans leur domaine de compétence. Les scientifiques doivent savoir où se termine la science et où commencent la philosophie et la théologie. »

Courrier de lecteur

Cet article m’a tout de suite touchée sans l’avoir d’abord lu, à cause de la photo du regard de Janine. Dans ses yeux, j’ai été plongée dans son monde intérieur tel que je pouvais l’imaginer : un monde aride de désespoir et d’enfermement. En découvrant à la fin de l’article les circonstances de la mort de Janine, un cri de révolte a jailli en moi.

Gros travaux en cours à l’église de Rueyres

Ils ont commencé à la mi-avril et seront achevés pour la mi-juillet : les importants travaux de rénovation de l’intérieur de l’église de Rueyres-les-Prés sont en cours et avancent normalement. Visite de chantier début mai.

Un prix Nobel pour deux

Lorsqu’on pense à l’Inde, ses bidonvilles et ses nécessiteux, la figure emblématique de Mère Teresa s’impose à nous. Or, peu d’entre nous connaissent l’autre Thérèse – Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan – précurseure de l’œuvre de sa consœur en Christ.

Par Myriam Bettens | Photo : Augustus Binu

Très tôt déjà, elle souhaite se consacrer à la vie d’ermite, mais sa famille s’y oppose. C’est finalement à Puthenchira, dans le district du Kerala qu’un demi-siècle avant sa consœur et lauréate du prix Nobel de la paix, que Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan (1876-1926) œuvrera auprès des exclus et à l’éducation des filles. Cette dernière étant pour elle l’exemple même de la théologie de la libération en action… sans slogan.

Rompant avec la coutume de ne sortir de la maison qu’accompagnées d’hommes, Thresia et ses trois compagnes sillonnent les routes et visitent les familles dans le besoin. Une révolution pour un monde autant séculier que religieux, dont les critiques acerbes ne manquent pas de pointer ces « femmes qui descendent dans la rue » !

En 1903, Mariam Thresia demande à son évêque la permission de construire une maison de prière, mais le vicaire apostolique de Trichur lui suggère plutôt d’envisager de rejoindre une congrégation déjà existante. Elle ne ressent la vocation pour aucune d’entre elles, trop contemplatives face à son désir de servir. Finalement, en 1913, le vicaire l’autorise à construire une maison de prière et envoie son secrétaire pour la bénir. L’évêque discerne dans la vocation de Mariam Thresia qu’une nouvelle congrégation religieuse au service de la famille est en gestation. Le 14 mai 1914, il l’érige canoniquement et lui donne le nom de Congrégation de la Sainte Famille.

En moins de douze ans et avec une énergie indomptable, Mariam Thresia fait construire trois nouveaux couvents, deux écoles, deux foyers, une maison d’études et un orphelinat. A sa mort, en juin 1926, sa réputation de sainteté se répand rapidement et sa tombe devient un lieu de pèlerinage. Elle est béatifiée le 9 avril 2000 par Jean-Paul II. Son intercession est invoquée par les familles en situation difficile et par les couples sans enfant de l’Eglise catholique romaine, syro-malabare et syro-malankare.

Comme l’épi nouveau

Comme l’épi nouveau donnant ses grains,

Pour le pain qui comblera notre faim,

Comme le cep donnant ses grappes,

Pour le vin de la joie,

Comme l’Amour qui dans le pain de Vie,

Pour fortifier le cœur qui se dépouille de tout

Et se fait tout humble pour reconnaître sa faim de la vraie Nourriture.

La nouvelle croix de Châtillon bénite

L’ancienne croix des missions, sise au cœur du village de Châtillon, avait subi les outrages du temps et menaçait même de s’écrouler. Son remplacement s’imposait.

En librairie – juin 2023

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Conversion d’un athée

Cédric Longet

L’arrivée du sacré catholique, suite à une « effusion de l’Esprit Saint » en 2014, entre en conflit ouvert avec toutes les constructions intellectuelles passées de l’auteur, formées par la philosophie et tout spécialement celle de Nietzsche pour qui « Dieu est mort ». Désormais, Dieu le Père existe vraiment, Jésus existe vraiment, la Vierge Marie existe vraiment. Cédric Longet témoigne : « Mon entrée en Jésus est proprement pour moi une authentique révolution copernicienne : je découvre que tout gravite autour du soleil, et que ce soleil est une personne. » Ce livre est le détail de cette conversion.

Editions Les Unpertinents

Le défi de Jérusalem

Eric-Emmanuel Schmitt

Après La Nuit de feu, où Eric-Emmanuel Schmitt décrivait son expérience mystique dans le désert du Hoggar, il revient aux sources avec ce récit de voyage en Terre sainte, territoire aux mille empreintes. Bethléem, Nazareth, Césarée, lieux intenses et cosmopolites qu’il saisit sur le vif tout en approfondissant son expérience spirituelle, ses interrogations, réflexions, sensations, étonnements jusqu’à la surprise finale, à Jérusalem, d’une rencontre inouïe avec ce qu’il nomme « L’incompréhensible ».

Editions Albin Michel

Le Dieu de Dostoïevski

Marguerite Souchon

Dans cet ouvrage, Marguerite Souchon dresse une sorte de biographie spirituelle et intellectuelle de Dostoïevski. Elle reprend les évènements marquants de sa vie et montre comment la foi de l’auteur russe est le fruit d’un long et sinueux cheminement. L’auteur plonge aussi le lecteur dans l’œuvre du romancier russe et y décèle les traces de cette quête spirituelle. Dans ce parcours qui va des œuvres les plus connues, comme Les frères Karamazov, aux plus confidentielles comme Les carnets du sous-sol, le lecteur est conduit dans la découverte d’un esprit amoureux du Christ. Cet ouvrage est une porte d’entrée pour découvrir tant Dostoïevski que son œuvre.

Editions Première Partie

L’empreinte transfigurée

Brunor

Pour la première fois, une bande dessinée relate les différentes étapes de cette grande enquête à propos du suaire de Turin. Elle révèle 20 énigmes pour l’intelligence qui constituent non pas des preuves, mais autant d’indices qui permettent au lecteur de se faire sa propre idée sur la question. Nous avons la surprise de découvrir les réponses éclairantes apportées par la recherche à d’autres questionnements essentiels où foi et raison sont en dialogue. Ce grand drap de lin n’a pas fini de nous surprendre et cet ouvrage y contribue pleinement.

Brunor Editions

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch