Voici quelques reflets imagés du samedi 17 juin avec la messe de la Patronale, Saint-Bernard de Mont-Joux, à la chapelle d’Illarsaz.

Rencontre avec Hannelore Luy

Texte et photos par Véronique Denis

La rencontre a lieu à son cabinet, au cœur de la ville de Martigny. Avec Hannelore, pas de demi-mesure. Elle est tout entière dévouée à sa tâche de médecin généraliste, médecin répondante pour les EMS de Charrat-Fully-Saillon-Leytron-Grimisuat. Célibataire par choix, elle considère son travail de médecin comme une véritable vocation au service de l’humain. Elle ne compte pas ses heures pour vivre à fond sa mission de médecin.

Elle a été élevée dans une famille pratiquante, notamment lors de ses vacances d’été au Jura, chez ses grands-parents maternels. La messe quotidienne à 7h l’émerveillait et elle a participé plusieurs fois au pèlerinage à Einsiedeln avec les Jurassiens, auprès de la Vierge noire. Aujourd’hui, elle entretient d’excellents contacts avec les chanoines du Grand-Saint-Bernard, responsables des communautés paroissiales du secteur de Martigny.

Ces souvenirs d’enfance l’ont confortée dans sa foi chrétienne et aujourd’hui encore, la prière quotidienne (elle passe tous les soirs à l’église paroissiale de Notre-Dame de la Visitation à Martigny-ville pour allumer un lumignon et confier les patients rencontrés durant la journée) et la messe du dimanche nourrissent sa vie de croyante.

Lors de ses visites dans les EMS, au moment où les résidents vont vivre leur Pâque, le passage vers la Vie éternelle, elle invite toujours les familles chrétiennes à contacter le prêtre ou le pasteur pour une rencontre et recevoir les sacrements de l’Onction des malades ou le viatique. En tant que médecin-adjointe au médecin cantonal pour les districts de Martigny-Entremont, lors des morts violentes (suicide, Exit, accident, etc.), Hannelore est appelée avant la levée des corps. Durant le trajet en voiture, avant le constat, elle confie le défunt au Père des cieux et prie son saint « préféré », saint Antoine de Padoue. Elle invite parfois les patients, selon leur situation personnelle et leur religion, à recourir à la prière pendant le processus de guérison ou de fin de vie.

Médecin – chrétienne, pour Hannelore, c’est un tout. Il n’y a pas de séparation. La foi chrétienne apporte à sa vie professionnelle une autre dimension : la relation à l’Autre, à Dieu qui est source de vie, d’amour et de bonté.

Nous terminons l’entretien en évoquant ses merveilleux souvenirs vécus à Lourdes lors des pèlerinages d’été. Les contacts noués avec les résidents de la Castalie, fidèles pèlerins de Lourdes en été, l’ont même amenée à demander à la Fondation Annette et Léonard Gianadda de financer l’achat d’un nouveau bus pour les sorties des membres de Cérébral Valais.

Merci Hannelore pour ta joie de vivre, ta foi intense qui t’habite et qui déborde d’espérance et de charité pour tous ceux que tu rencontres.

Des fleurs pour Marie

Christelle Gaist est une jeune femme enthousiaste. Passionnée d’art et de nature, elle y trouve facilement des portes d’entrée vers Dieu. Fraîchement confirmée, elle a à cœur de participer plus activement à la vie de la paroisse. Ainsi, elle a récemment souhaité rejoindre la rédaction de votre magazine préféré. Elle permet ainsi à notre petit groupe et à L’Essentiel de se diversifier.

Les JMJ 2023 de Lisbonne

Les Journées Mondiales de la Jeunesse se sont déroulées cette année au Portugal, en la ville de Lisbonne. Merci à Mauro de nous faire part de son expérience des trois semaines des JMJ.

Médecin et chrétien

Par l’abbé Vincent Roos | Photo : DR

Médecine et chrétienté sont (trop) souvent perçues comme deux univers différents. C’est oublier que saint Luc est le saint patron des médecins ; avant d’être l’un des évangélistes et l’auteur des Actes des Apôtres, il était médecin lui-même. Parmi ceux qui ont relaté les épisodes marquants de la vie de Jésus, c’est dans l’évangile de Luc que l’en retrouve plus de détails des guérisons effectuées par Jésus : modeste et compatissant, il retient plus que les autres évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur.

Médecine et chrétienté se trouvent étroitement mêlées. La vie, la compassion, l’amour du prochain guident de la même manière l’action du médecin et du chrétien qui célèbrent la Vie et l’Amour du prochain.

Comme il est écrit dans l’Ecclésiaste 9, 12-13 : « Mon fils, quand tu es malade ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l’a créé lui aussi, ne l’écarte pas, car tu as besoin de lui. Il y a des cas où l’heureuse issue est entre leurs mains. A leur tour en effet, ils prieront le Seigneur. » Aimons nos médecins ainsi que nos médecins de l’âme.

Hippocrate à la lumière du Christ

Par le Dr François Kuntschen*

Photo : DR

La déontologie médicale a été influencée par le christianisme. Etabli au Ve siècle avant notre ère par le médecin grec Hippocrate, le serment des médecins professe des similitudes de pensée avec l’enseignement du Christ, en promouvant la prise en charge globale de son prochain, en promouvant l’entraide et le respect et en renonçant au mensonge, à la délation et à l’usure.

Comme l’enseignement du Christ, le serment d’Hippocrate a été repris par de nombreux organismes un peu partout dans le monde. Citons à titre d’exemples la Déclaration de Genève ou les Principes d’Ethique Médicale Européenne.

Les principes de déontologie médicale ne montrent pas de contradiction avec l’éclairage chrétien, mais permettent au soignant de pouvoir trouver un sens supplémentaire aux obligations de son activité envers son patient.

Médecin sans être chrétien est possible, mais être médecin et chrétien est un plus qui aide le praticien dans son activité.

* Médecin valaisan, catholique, spécialiste en endocrinologie-diabétologie

La Parole gravée dans mon cœur… et sur ma maison

Ecrire sur son chalet, c’est raconter une part de soi, s’inscrire dans l’histoire, dans une lignée, partager ce qui anime notre cœur.

Quelle joie d’accueillir la famille Barbette!

En la fête de la Pentecôte, la communauté paroissiale de Port-Valais a accueilli à l’église du Bouveret six enfants d’une même famille. Ils ont été baptisés par le Père Joseph et les plus grands ont reçu les sacrements de la confirmation et de l’eucharistie.

Journée JRJ, le 3 juin 2023

Par Brigitte Kaltenrieder | Photos : Lazare Preldakaj, Mélanie Dutoit

Cette rencontre était initialement prévue à Notre-Dame de Tours mais suite à un problème d’agenda indépendant de l’organisateur, M. Lazare Preldakaj (responsable de la pastorale jeunesse de la Broye) a trouvé dans l’urgence une solution pour accueillir plus de 100 jeunes Broyards de 13 à 25 ans et une vingtaine de jeunes Focolaris issus des cinq continents. Accompagnée d’une météo clémente et un ciel dégagé, c’est finalement au Centre des Focolari de Montet que la journée a débuté avec un tournoi de jeux, des ateliers créatifs, la réalisation d’une banderole suivis d’une célébration œcuménique avec un témoignage de Rémy Berchier, ancien vicaire général du diocèse. La rencontre s’est terminée dans la soirée par des grillades au feu de bois ainsi qu’une fête musicale (chants et danses).

Pour cette journée JRJ basée sur le thème « il est avec toi sur ta route », référence aux disciples d’Emmaüs qui marchent en compagnie de Dieu, l’équipe organisatrice dont trois jeunes de notre Unité pastorale (Alex Degiorgis, Charline et Bryan Kaltenrieder), s’est réunie plusieurs soirées au centre paroissial de l’église catholique à Payerne. Durant ces préparatifs, Lazare Preldakaj a pu expérimenter deux choses : la joie de travailler avec des jeunes et la difficulté de les motiver, mais lorsqu’ils viennent et voient, ils ont du plaisir à participer aux activités proposées. Ce fut pour lui un beau défi : rejoindre cette jeunesse, l’inviter à une animation festive, sportive et spirituelle.

Médecin et chrétien

Médecine et religion sont liées. Dans l’Antiquité, les prêtres exercent couramment la médecine. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est aussi un « médecin » des âmes et des corps. Les Evangiles sont remplis d’anecdotes, d’histoires décrivant comment, dans sa vie publique, le Christ guérit les malades. Dieu nous guérit, directement ou indirectement, par l’entremise des saints et bienheureux.

Par Pierre Guillemin | Photos : DR

Dieu guérit par les sacrements : réconciliation, Eucharistie, onction des malades.

Dieu guérit par des miracles de guérison qui sont les signes et surtout les rappels de sa compassion et de Son Amour infini.

Dieu guérit par la médecine et les médecins : c’est son action la plus normale, la plus commune. Ainsi, l’Eglise n’est pas éloignée de la médecine. Bien au contraire, car toute guérison est un retour à plus de vie, à cette vie que Dieu est toujours prêt à nous donner.

L’Eglise est à l’origine des hospices, des hôtels-Dieu, des hôpitaux. Combien de missionnaires, de religieux, de religieuses se sont sacrifiés au service des souffrants, des exclus, des sans-abris ? Saint Damien, saint Camille de Lellis, saint Jean de Dieu, saint Vincent de Paul, la bienheureuse Mère Teresa, entre autres, qui nous montrent que l’Eglise a toujours été la première à s’occuper des malades, des lépreux, des handicapés, des sidéens, des exclus.

Ferveur et désintéressement

Et elle continue ! Ainsi, par exemple, en matière de lutte et de soins contre le sida, c’est l’Eglise catholique qui prend en charge 28 % de l’activité mondiale. A la suite

de l’Eglise, de nombreux médecins se sont attachés au soin des malades avec ferveur et désintéressement. Dans l’histoire du christianisme, plus de 50 médecins ont été béatifiés ou canonisés ; parmi eux citons :

Luc, patron des médecins, Côme et Damien, les médecins anargyres (c’est-à-dire les saint médecins byzantins qui exerçaient leurs talents sans être payés), saint Martin de Porrès, le bienheureux Nicolas Sténon, saint Joseph Moscati, sainte Jeanne Beretta Molla et tant d’autres.

La question du lien entre Eglise et médecine n’est pas récente. Mais contrairement à l’idée commune, l’Eglise ne condamne ni la médecine ni la chirurgie. Nous pensons souvent en effet que le concile de Tours de 1163 interdit la pratique de la chirurgie en citant Ecclesia abhorret a sanguine (L’Eglise a horreur du sang). Or cet adage ne se trouve nulle part dans les actes du concile de Tours. Il n’apparaît qu’en 1744 à la page 35 de l’histoire de la chirurgie française composée par François Quesnay. En réalité, le concile de Tours défend aux religieux profès (religieux qui a prononcé ses vœux pour s’engager dans un ordre) de sortir de leur cloître pour exercer la médecine, étudier les lois civiles et s’adonner aux affaires sous prétexte de charité (canon 8). Le concile ne flétrit pas la médecine, le droit ou le commerce, mais les religieux qui se mêlent d’affaires séculières.

Citons deux exemples de médecins chrétiens qui n’auraient pas pu exercer leur art si ce concile de Tours l’avait interdit.

Au XIVe siècle, Guy de Chauliac, chanoine de la collégiale Saint-Just dans la région lyonnaise, fut médecin et chirurgien de quatre papes : Benoît XII, Clément VI, Innocent VI et Urbain V. Il aurait, par exemple, trépané Clément VI pour le soigner de céphalées. Il est considéré comme le plus grand chirurgien du Moyen-Age : son ouvrage Chirurgie, Chirurgia Magna restera un ouvrage de référence jusqu’au XVIIIe siècle.

Ambroise Paré, chrétien fervent, ne cessa jamais de célébrer dans ses œuvres la gloire de Dieu. Paré soignait tous les hommes, sans tenir compte de leur confession, fait extrêmement rare au XVIe siècle, période des guerres de religion. Mais Paré ne limita pas son art à soigner les rois et les pauvres gens, qu’il plaçait, en tant que thérapeute, sur un pied d’égalité. Gynécologue avant la lettre, il se préoccupa avec une magnifique attention des femmes enceintes, des techniques d’accouchement et des soins aux nouveau-nés, « petites créatures de Dieu », écrit-il, qui l’émerveillaient comme l’émerveillaient toutes les beautés de la création, plantes incluses. La foi chrétienne d’Ambroise Paré s’épanouit dans son esprit d’entreprise, dans son inventivité, dans sa compassion envers ses patients, rois, notables et simples soldats, et plus que tout dans sa volonté de transmettre un savoir exigeant par amour du bien public, trait de cet humanisme du XVIe siècle dont, aux côtés d’Erasme, de Rabelais ou de Montaigne, il nous offre un exemple admirable.

Engagements actuels

Et aujourd’hui ? Si l’Eglise et la médecine sont si proches, comment, par des exemples d’engagement de médecins et de chrétiens, pouvons-nous comprendre ce lien qui est si difficile à comprendre dans nos sociétés modernes ?

Le Père Philippe Gauer – prêtre, médecin, spécialiste de bioéthique – nous rappelle que l’homme, voulu et aimé par Dieu, est au cœur du regard du médecin chrétien sur son patient. Dans son ouvrage Soigner : la découverte d’une mission à la lumière du Christ médecin, il nous rappelle que « jamais nous ne voyons Jésus s’apitoyer sur une maladie, son regard se fixe toujours sur la personne ». S’inspirant de l’attitude du Seigneur, les médecins catholiques apprennent à poser un regard d’amour sur le patient et à en être les serviteurs.

Des soins pour l’âme

Le docteur Xavier Emmanuelli, médecin, philosophe, chrétien, voue sa vie et surtout son action en tant que médecin au profond engagement chrétien qui l’anime. Il est cofondateur de « Médecins sans frontières » en 1971, médecin-chef à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de 1987 à 1993, fondateur du SAMU Social de la ville de Paris en 1993, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’Action humanitaire d’urgence du 18 mai 1995 au 2 juin 1997, président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées du 29 août 1997 au 23 août 2015, fondateur du SAMU Social International en 1998, parrain d’Action Froid (Association citoyenne à but non lucratif venant en aide aux sans domicile fixe toute l’année).

Dans une interview de 1995, réalisée par Jean-Claude Noyé, Xavier Emmanuelli s’exprimait ainsi : « A vrai dire, c’est la fin d’un monde, d’une civilisation, qui a commencé au XVIe siècle et qui a eu des étapes marquantes comme le XVIIIe siècle, dit des « Lumières », le XIXe siècle et son lot de souffrances terribles qui ont accompagné la révolution industrielle, puis ce XXe siècle vraiment apocalyptique avec ses deux conflits mondiaux et tout le reste. Un monde sans Dieu voué à la production. On est arrivé au bout de cette logique. Le communisme lui-même, sorte de « christianisme de la terre » sans transcendance, amorce de communion des saints en termes matérialistes, a déçu ceux qui avaient placé en lui leurs espoirs. L’apocalypse est là. C’est l’exclusion qui nous sépare les uns des autres. C’est se couper de nos racines. »

N’y a-t-il pas du saint Vincent de Paul dans ces propos et ces actions ?

Laissons enfin le dernier mot à Monique Cuany, PhD, Professeur HET-PRO en Histoire du christianisme qui nous rappelle que pour Basile le Grand (330-379) « la médecine est une image des soins dont notre âme a besoin ». Comme certains médicaments, les soins et avertissements du Seigneur peuvent parfois nous être désagréables et pénibles. Mais son but, comme celui du médecin ou du chirurgien, est de nous guérir et de nous restaurer.

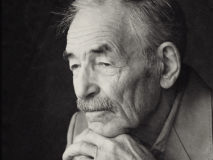

L’homme invisible

Avec délicatesse, Françoise Besson nous ouvre ici une tranche de vie : une belle et étonnante rencontre avec un vieil homme qui nous donne à réfléchir…

Médecin et chrétien: rencontres avec le Dr Kirchner et la Dresse Girard

JMJ: des souvenirs plein les yeux

Témoignages en images des jeunes de la région qui racontent comment ils ont vécu l’aventure des JMJ de Lisbonne, du 2 au 6 août 2023.

« Une expérience magique avec un pèlerinage à vélo que je ne suis pas près d’oublier et une équipe en or. » Dimitri

« Une arrivée à Fatima haute en couleur du groupe « Pélévélo ». » Anaëlle

« Magnifique soirée avec le chapelet international à Fatima, suivie d’une procession aux flambeaux avec la statue. Il y avait vraiment une énergie incroyable et c’était vraiment beau de tous se retrouver là pour prier ensemble ! » Tibor

« Cette photo a été prise le premier jour de notre aventure à vélo ! Nous longions les magnifiques côtes espagnoles et afin de traverser le Tage, qui délimite la frontière entre Espagne et Portugal, nous avons dû prendre un taxiboat. Nous n’étions pas très rassurés car nous étions une dizaine sur un petit bateau (et nos vélos sur un autre), mais c’était une expérience très drôle qui a marqué le début de notre aventure de pèlerinage à vélo ! » Marguerite

« Cette photo a été prise avec une partie de la famille qui nous accueillait lors de la première semaine à Braga. Il y avait deux Suisses par famille. Nous avons eu beaucoup de chance, tous étaient très accueillants et chaleureux. Ils nous ont fait découvrir la culture portugaise et nous avons partagé de beaux moments. » Coline

« Voici une photo de la veillée. C’est pour moi le moment le plus marquant du voyage. Etre entouré d’environ 1,5 million de personnes réunies pour la même chose était fou. Nous avons donc entendu le Pape puis nous avons eu un petit temps de prière. Les mots du Pape et le silence complet qui a suivi m’ont beaucoup touchée. » Zoé

« Cette photo a été prise à la fin de notre séjour à Braga. La paroisse qui nous a accueillis est représentée ici par Nuno et Soraya, qui ont pris soin de nous pendant un peu moins d’une semaine. Cette paroisse accueillait également des Américains et des Taïwanais avec qui nous avons pu passer quelques jours. Ce fut une semaine merveilleuse avec énormément de visites et de rencontres. » Charlotte

« Mon moment préféré est la messe d’ouverture avec la rencontre de tous les pays. C’était magique de voir tous les drapeaux flotter. » Amélie

« Nous avons eu la chance de faire un petit arrêt à Lourdes avant les JMJ à Lisbonne. Lors de cette journée nous avons pu visiter les sanctuaires Notre-Dame. Ce fut également l’occasion de mieux connaître le groupe des Valaisans pour bien commencer la semaine. » Clémence

« Cette photo marque la fin d’une semaine riche en émotions. La présence de tout ce monde a rendu l’expérience encore plus belle. Cela faisait longtemps que j’attendais de vivre cette folle aventure. Je suis reconnaissant de l’avoir passée avec mes amis. » Nathan

Luc, médecin et évangéliste

Par François-Xavier Amherdt | Photo : DR

Parmi les médecins chrétiens les plus fameux, la palme revient sans nul doute à Luc : compagnon de Paul, ses salutations sont transmises avec celles de Démas, au terme de la lettre aux Colossiens (4, 14). Luc ne fait pas partie du groupe des douze apôtres, mais il est l’auteur d’une œuvre en deux parties complémentaires : le 3e évangile et les Actes des apôtres. Il est souvent représenté dans l’Antiquité et l’iconographie par le symbole du taureau, à cause de la crèche de l’Enfant Jésus dans son Evangile (Luc 2, 7), qu’entouraient l’âne et le bœuf. Certes, le texte lucanien n’en parle pas explicitement, mais les deux animaux proviennent de passages de l’Ancien Testament (Isaïe 1, 3) où on les voit entourant leur maître auquel ils restent fidèles.

Le « cher médecin » dont parle Paul n’est jamais présenté en activité professionnelle, mais nous pouvons affirmer que les deux volets de ses écrits contribuent puissamment au bien-être des cœurs. Le 3e évangéliste, en effet, est celui des quatre qui ménage la place la plus abondante à l’action de l’Esprit Saint que Dieu octroie à ceux qui l’en prient. Si même les pères terrestres, tout mauvais qu’ils soient, sont aptes à donner « de bonnes choses » à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père céleste transmettra-t-il l’Esprit à celles et ceux qui le lui demandent (Luc 11, 9-13). La troisième personne de la Trinité est du reste l’agent principal des Actes.

En outre, le médecin Luc déploie le plus abondamment de tous le cadeau de la miséricorde dont le Seigneur comble les êtres. C’est lui qui en visibilise le mieux les bienfaits à travers les belles paraboles du chapitre 15, celle de la brebis perdue que le berger prend tous les risques d’aller ramener sur ses épaules (Luc 15, 4-7) ; celle de la drachme égarée que la maîtresse de maison met tout son zèle à retrouver, à l’exemple de Dieu qui part en quête des pécheurs (15, 8-10) ; et celle du Père prodigue en amour pour ses deux fils, le cadet dépensier et l’aîné jaloux (15, 11-30).

C’est ainsi que le Seigneur guérit les âmes à la manière de son Fils qui fait bon accueil aux publicains et mange avec tous les égarés. Confions-nous sans hésitation aux soins de Luc.

Fête-Dieu 2023

Un journal pour rapprocher!

Par Claude Jenny

Quelque 8800 exemplaires de ce journal ont été distribués en cette fin août !

– Mais pourquoi est-ce que je reçois ce journal ? Je ne suis pas abonné !

Certains vont effectivement se poser cette question. Rassurez-vous : les non-abonnés n’ont pas été abonnés d’office… Cette distribution massive résulte de ce que l’on appelle une opération « tous ménages ». C’est-à-dire qu’une publication est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres d’un périmètre défini. En l’occurrence, toutes les localités de la Broye fribourgeoise qui sont rattachées à la paroisse Saint-Laurent-Estavayer. Une décision du Conseil de paroisse qui a voulu, une fois, toucher tout le monde ! Et non les seuls abonnés à cette publication paroissiale.

Le contenu rédactionnel de ce journal est particulier. Nous avons demandé à une petite vingtaine de personnes engagées dans la paroisse d’apporter leur témoignage, de vous dire ce que leur apporte leur service à la communauté.

Ce journal « tous ménages » vise certes à enrichir le fichier de celles et ceux qui décideront, pour quelques francs, de souscrire un abonnement annuel (huit numéros). Mais surtout, il veut chercher à rapprocher celles et ceux qui sont déjà engagés dans la paroisse avec ceux qui… ne le sont pas encore !

Au milieu de ce journal, vous trouverez huit pages différentes que nous appelons le « cahier romand ». Le même qui est encarté dans toutes les éditions romandes de L’Essentiel et qui est rédigé par une rédaction romande sous la responsabilité de Saint-Augustin SA, coéditeur de ce journal. En dernière page, vous trouverez aussi le moyen de vous abonner à ce journal – version papier ou édition électronique, au contenu identique – ainsi que de souscrire gratuitement à d’autres canaux d’informations sur la vie paroissiale (un site internet « rénové », une lettre hebdomadaire (incluant les horaires des messes) à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement dès maintenant en quelques clics. Cette Newsletter vous parviendra chaque jeudi par e-mail.

Pour « faire connaissance » avec votre paroisse, une possibilité – parmi d’autres – vous est offerte le dimanche 17 septembre prochain en venant participer à la fête de la rentrée paroissiale, dès 9h45, à la grande salle de Cheyres (voir annonce en page 15).

Bonne rentrée à toutes et tous !

JMJ Lisboa 2023: le drapeau de la Coreb a flotté à Lisbonne

Douze jeunes Broyards ont accueilli le pape François aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne, dont quatre de notre UP. Retour sur une incroyable aventure.

Par la rédaction

Photos : Lazare Preldakaj, JMJ Lisbonne

C’était un première : le pape François a été accueilli le 3 août à Lisbonne avec un drapeau de la Communauté régionale de la Broye (Coreb). Plus d’un million et demi de jeunes chrétiens participaient aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) dans la capitale du Portugal, en provenance de 150 nations du monde. Le logo broyard, blanc, noir, vert et bleu avec son soleil jaune, a été présent dans la foule tout au long des JMJ et jusqu’à la messe finale du dimanche 6 août 2023. Avant de partir aux JMJ, nous avons cherché avec les jeunes un symbole qui nous unit et nous représente en tant que Broyards… le drapeau de la Coreb était la meilleure solution. Nous sommes heureux de l’avoir emporté et nous remercions la Coreb pour son prêt. Notre Broye est désormais un peu plus connue en Suisse (lors de la fête nationale du 1er août où plus d’un millier de Suisses étaient présents) et dans le monde (lors des grands rassemblements). « C’était la première fois qu’un groupe de jeunes de la Broye intercantonale participait à ce rassemblement mondial et nous voulions marquer ce moment », nous confie Lazare Preldakaj, coordinateur régional pour la pastorale jeunesse.

Les douze jeunes Broyards, qui faisaient partie des quelque 500 Romands présents à cet événement surnommé « les Jeux olympiques de la foi » par son gigantisme, ont d’abord passé une semaine de préparation dans les paroisse et les familles de l’archidiocèse de Braga avant de rejoindre la capital du Portugal.

« Nous étions logés à Colares à la périphérie de Lisbonne (deux heures en transports publics). Les journées étaient denses mais les yeux et les corps ne sentaient pas la fatigue, parce que la joie d’être ensemble, le désir de vivre et de partager la foi avec d’autres jeunes étaient grands. Après le petit déjeuner organisé par les paroisses et les familles d’accueil lisboètes, les jeunes Romands ainsi que quelques centaines de Français se donnaient rendez-vous sur un terrain de foot pour une catéchèse avec un évêque invité. Le pape François avait intitulé les catéchèses « Rise-up », qui veut dire « Lève-toi ». Une nouvelle manière de faire la catéchèse : louange, lecture de la parole de Dieu, témoignage d’un jeune pour lancer le thème et approfondissement catéchétique et théologique par un évêque francophone invité.

« C’était génial de voir des milliers de jeunes de tous les pays chanter pour louer le Seigneur partout, dans le bus, dans les trains, dans la rue. Les jeunes ont pu vivre leur foi connectés avec le monde entier », explique Lazare Preldakaj. Il avait déjà participé aux JMJ de Rome en l’an 2000 : « Le pays, la culture des jeunes, la société et la technologie ont beaucoup changé depuis l’an 2000. Mais le plus important n’a pas changé. Ce qui fait la beauté des JMJ est identique, à savoir : le désir de créer des liens et de chanter ensemble les louanges au Seigneur avec des jeunes du monde qui vivent la foi comme nous, et nous sentir vraiment une seule Eglise catholique», dit Lazare.

Le Pape a prié jeudi pour « ceux qui n’ont pas pu venir en raison des conflits et des guerres ». « J’éprouve une grande douleur pour la chère Ukraine, qui continue de beaucoup souffrir », a-t-il dit. Dimanche, le souverain pontife a lancé au terme de la messe : « Merci à toi, Lisbonne, qui restera dans la mémoire de ces jeunes comme une « maison de fraternité » et une ville des rêves. » Les jeunes avaient veillé sur place et beaucoup y avaient passé la nuit. Le drapeau de la Coreb a pu rentrer dans la Broye au terme d’une folle expérience.

Emanuel Preldakaj nous conduit avec le drapeau vers le secteur destiné aux Suisses pour la veillée et la messe finale.

Une partie du groupe des jeunes Broyards à Lourdes (la première étape des JMJ), de g. à dr. – Lazare Preldakaj, Andréa Bersier, Quentin Hostettler, Emanuel Preldakaj, Adonay Habtemariam et Alix Degiorgis.

Les jeunes arrivent de partout pour la veillée de prière et la messe finale avec le pape François.

Témoignage des jeunes Broyards et des familles d’accueil

Témoignage de Rafael Martins (porte une casquette avec la croix blanche) et de sa maman Elisabeth (elle est au milieu du groupe et elle porte un sac à dos vert devant) de la paroisse de Cunha, la paroisse d’accueil dans le diocèse de Braga.

Nous avons été heureux de passer une semaine chez vous. Rafael, peux-tu nous dire quelque chose de cette semaine passée ensemble ?

Nous sommes dans la deuxième semaine des JMJ, mais pour moi les meilleurs moments de ces JMJ c’était quand vous étiez chez nous, dans notre paroisse (le jeune est ému). Je remercie le Seigneur que vous soyez venus chez nous, dans notre paroisse. Je ne savais pas à quoi m’attendre quand vous êtes arrivés. Mais j’ai découvert de belles personnes, non pas d’une beauté extérieure, même si vous êtes belles et beaux, mais intérieure.

Est-ce que cela a changé quelque chose en toi ?

Vous m’avez aidé à grandir dans la foi. J’était croyant avant, mais maintenant ma foi est plus résistante et plus grande. Merci !

Elisabeth Martins, la maman de Rafael.

Quelle image avais-tu des Suisses avant de nous rencontrer et a-t-elle changé ?

L’image que nous avions des Suisses, c’est que ce sont des personnes très sérieuses, strictes, carrées. On imaginait recevoir des personnes froides et réservées. Maintenant je suis complètement chamboulée : l’image que j’avais des Suisses à complètement changé. Vous nous avez donné une chaleur humaine et un témoignage de foi vivante qui nous a fait du bien. La preuve, c’est que maintenant que nous sommes à Lisbonne, nous sentons le besoin de vous rencontrer. Un lien d’amitié très fort est né entre nous. J’espère pouvoir continuer à nourrir cette amitié. J’ai beaucoup appris avec les jeunes que nous avons reçus, je me sens plus riche qu’avant. Je rends grâce au Seigneur qui vous a adressés à nous.

Quentin Hostettler de Neyruz, 26 ans (UP Notre-Dame de Tours).

Combien de JMJ as-tu faites ? Pourrais-tu nous dire quelques mots concernant ton expérience ?

A Cracovie j’ai reçu une claque du Seigneur pour m’avoir dit : réveille-toi, tu n’es pas seul à croire.

A Panama j’ai expérimenté la force et la miséricorde de Dieu.

Et maintenant à Lisbonne, je cherche son appel.

L’accueil chaleureux en diocèse m’a marqué Nous avons créé une belle fraternité, une fraternité que j’espère continuer à nourrir après ces JMJ.

Pourrais-tu faire une synthèse de tes trois JMJ ?

Si je devais faire une synthèse des trois : partout où on va, Dieu reste le même. Dieu reste amour.

Andréa Bersier d’Estavayer, 24 ans.

Combien de JMJ as-tu vécues, Andréa ? Peux-tu nous dire quelques mots concernant ton expérience ?

J’ai fait trois JMJ, tout comme Quentin : Cracovie, Panama et maintenant Lisbonne.

A Cracovie j’ai reçu un coup de cœur. J’ai vécu des moments très forts, une vraie communion commune si je peux le résumer ainsi. Maintenant j’ai envie à faire toutes les JMJ, tant que mon âge me le permettra.

Les JMJ m’ont permis de me connecter et de vivre la foi avec d’autres jeunes. Dans nos régions nous avons des jeunes qui croient mais qui ne pratiquent pas la foi. C’est beau de voir que je ne suis pas seule à vivre la foi. Une autre chose qui m’a marquée, c’est la vie en communauté. Lisbonne est un challenge pour moi, j’avais besoin de me ressourcer et me reconnecter avec moi-même et avec le Seigneur.

Alix Degiorgis de Villarepos (UP Notre-Dame de Tours), 15 ans.

Comment est-ce que tu vis tes premières JMJ ?

Je ne m’attendais pas du tout à tout ça. Je craignais de ne pas réussir à m’adapter, mais cela est arrivé très naturellement. Je pars d’ici avec la conscience que je ne suis pas seule à croire. J’ai rencontré des amis de mon âge qui croient comme moi. Je retourne en Suisse ressourcée. J’ai pu renforcer ma foi et je désire continuer à la vivre et à m’engager pour la paroisse. Ce qui m’a marquée, c’est que partout les gens s’entraident comme si on était une famille, alors qu’on ne se connait pas. On parle à des gens comme si on les connaissait depuis 10 ans alors qu’on vient de se croiser. Alix précise qu’à Braga, « c’était superbe. Surtout de voir la manière chaleureuse avec laquelle nous avons été accueillis. »

Adonay Habtemariam de Payerne, 17 ans.

Ce sont tes premières JMJ… Qu’attendais-tu de cette expérience ?

Quand j’ai entendu parler des JMJ, j’imaginais y voir beaucoup de jeunes croyants mais je ne m’attendais pas de tout à ça. Je pars avec la joie d’avoir vu beaucoup de jeunes du monde qui se sont déplacés pour vivre et partager la foi.

Emanuel Preldakaj de Payerne, 19 ans.

Se protège du soleil avec le drapeau de la Broye.

Mon père m’a parlé des JMJ… il avait participé à Rome en l’an 2000, il avait vécu une belle expérience. Il m’a proposé de vivre cette expérience unique. Je suis heureux d’être là. Il m’avait parlé de son expérience mais je suis venu pour le découvrir. Je ne m’attendais pas du tout à ça mais je suis très heureux d’avoir vécu cette expérience. Ce qui m’a marqué c’est de voir des milliers de jeunes qui louent le Seigneur et chantent dans les rues, dans les trains, dans les bus, dans les restaurants et dans les métros. Une belle expérience qui m’a fait du bien et que je conseille à tous les jeunes.

Comment devenir des athlètes performants au service de Dieu ?

Les conseils de l’entraîneur Pierre-Yves Pralong

En rentrant de Lisbonne, les jeunes Broyards ont fait halte à Buglose, dans la commune de Saint-Vincent-de-Paul, dans les Landes. L’abbé valaisan Pierre-Yves Pralong a prononcé une homélie sportive, comparant la vie du chrétien à la composition tactique d’une équipe de football. Chers jeunes, nous avons vécu des belles choses pendant ces JMJ, mais il est important de continuer l’entraînement pour rester connectés.

Sur la ligne de défense, on commence par l’action de grâce : « Dire merci pour tout ce que nous avons reçu. » Il s’agit d’être ensemble, pour être dans « la joie de croire et de vivre ensemble la foi. » L’union est nécessaire, car « un chrétien seul est un chrétien en danger ». La tactique de la défense requiert aussi d’appréhender le présent et « d’éviter de vivre avec la nostalgie d’une expérience passée ».

L’action du milieu de terrain commence par la prière. Il s’agit de commencer sa journée avec le Seigneur. L’entraînement consistera à la parole de Dieu (un bout chaque jour) et à vivre les sacrements. L’entraîneur-prêtre nous recommande de « construire notre week-end à partir de la messe. Autrement, nous n’aurons jamais le temps ». L’action passe aussi par l’engagement: que puis-je faire pour ma paroisse ?

A l’avant, le jeu d’attaque gagnant, c’est de « ne pas avoir peur du futur » et à « grandir en sainteté chaque jour ». Il est important enfin de « laisser Dieu remplir notre vie ».

« Le malade passe avant la maladie »

Par Thierry Schelling

Photo : DR

A la Saint Luc, en octobre 2021, le pape François reçoit des membres de la Fondation du campus bio-médical de Rome. Il leur dit trois petites choses :

« Le malade passe avant la maladie » ; « pas juste des professionnels, mais des personnes qui s’accueillent et s’entraident », la thérapie de la dignité humaine ; « les soins sans la science sont vains et la science sans les soins est stérile. » De belles petites « capsules » de méditation pour le corps médical dans son entier.

Il continue par décrier la mise du profit comme première intention au lieu des besoins des malades, spécialement ceux qui ne peuvent pas payer les coûts exorbitants de leur traitement. Une constante bienveillance pour la profession qui ne date pas d’hier.

« Détabouiser » le sujet !

Pie XII, en 1949, reçoit les médecins catholiques pour les exhorter à être des « agisseurs sur le corps et l’esprit » du patient. Il parle de « vocation » de médecin. Mais ce seront les photos de son visage agonisant qui seront divulguées par son propre médecin (!) aux médias, qui feront un réel scoop : désormais, la santé du pape, son agonie même, sont « détabouisées » !

Entre secret et polémique…

C’est dès Léon XIII que l’on a des écrits liant pape et médecins1 – le sien, personnel, appelé archiatra pontificio – titre hérité de la Byzance chrétienne – dont la liste commence au XVIIIe siècle déjà ! Mais cela ne signifie pas que l’on peut divaguer sur la santé du pontife. Qui se souvient que Paul VI a été opéré « d’une souffrance de routine chez les hommes d’un certain âge » (la prostate !) ou que Papa Wojtyla souffrant de la Parkinson a été montré au monde jusqu’à la toute dernière apparition du Palais Apostolique et dont les proches affirmaient : « Ce sont les meilleures années de son pontificat ! » (sic !)

Jadis indicible, la santé du Pape aujourd’hui alimente potins et journaux : pour une inflammation d’un genou, on évoque un prochain conclave ! Pour un aveu de « névrose » – François avait confié à N. Castro d’écrire l’ouvrage précité « dans lequel je vais vous parler de mes névroses » ! –, on crie à l’inaptitude à gérer les affaires…

Sans oublier les morts de deux papes pour des problèmes cardiaques, Pie XI et Jean-Paul Ier, mais qui, le jour d’après, auraient dû prononcer des discours forts…De là à diagnostiquer un complot, il n’y a qu’un coup de bistouri !

1 Cf. N. Castro, La santé des papes : médecine, complots et foi. De Léon XIII à François, Piemme, 2021.

En rénovation

La rénovation de l’église de Bovernier suit son cours avec son lot de surprises, comme la découverte de croix colorées peintes mais cachées par la rénovation de 1979, ou encore le trou béant qui s’est ouvert soudainement sous les chenilles de la rétro dans le cœur de l’église laissant apparaitre une ancienne tombe sans doute des débuts de l’église.

Votre paroisse, ce sont eux

Celui qui est à l’origine de tout, m’a donné la vie. A moi de découvrir son sens et de goûter à sa saveur… de l’apprécier et m’en réjouir. Le Créateur fait de moi son collaborateur, son partenaire…