Transmettons à nos jeunes des valeurs… sinon ce sera l’anarchie comme en France !

Un nouveau convoi!

Par Thierry Schelling

Photos : Sviatoslav Horetskyi

Quelle ténacité, quelle dévotion, quel enthousiasme même, malgré l’intolérable enlisement de cette guerre qui n’en finit pas – mais c’est malheureusement le propre d’une guerre, non ? Pas juste sa « perdurance » dans le temps, mais aussi parce qu’elle génère des solidarités, meut des personnes, agite des cœurs, réveille des générosités qui dormaient… Oui, au fond de l’humain se love un trésor de bonté. Et même le pire ne peut rien contre cette pugnace envie d’aider, d’aimer…

Le pèlerinage de Sviatoslav à Lourdes pour y rejoindre ses confrères des éparchies d’Allemagne et de France & Benelux a été l’occasion de déposer les fatigues au pied de Marie et de recevoir du Fils bien-aimé le sourire du devoir accompli. Dans l’humilité de nos faibles moyens. Mais avec l’arme de la foi…

La première des confessions pour les enfants de la communauté de Lausanne a été une autre façon de célébrer la vie… Sviatoslav est porteur de Celui qui est la Vie ! Merci à sa famille et aux paroissien.ne.s qui le soutiennent !

Un monument et un nom

Considérée comme sainte par beaucoup, Eva Calay ne sera probablement jamais officiellement canonisée. La religieuse belge a néanmoins reçu post mortem la plus haute distinction honorifique attribuée par l’Etat d’Israël et son nom est gravé sur le « Mur d’Honneur » dans le « Jardin des Justes » au mémorial de Yad Vashem de Jérusalem.

Par Myriam Bettens | Photos : DR

Eva Calay s’oriente très tôt vers la vie religieuse et entre, en 1931, chez les Filles de la Croix, à l’âge de 23 ans. Son papa a néanmoins tenu à ce qu’elle achève des études avant son engagement dans la vie religieuse. Diplômée en littérature et en sténographie, elle est envoyée à Bèfve, dans la province de Liège, pour enseigner. La congrégation y dirige une école de filles avec pensionnat et une maison de repos pour personnes âgées. Durant la guerre, Eva et une de ses consœurs cachent des enfants juifs en les intégrant sous de faux noms au pensionnat. Elle restera à Bèfve jusqu’en 1955, date à laquelle elle retourne à Liège pour y prendre les fonctions d’économe, à la maison mère.

En tant qu’économe générale, Eva a beaucoup de relations et se sent à l’aise partout. En 1965, la communauté la charge donc de mener à bien les travaux de construction et d’aménagement d’une nouvelle clinique gérée par les sœurs. Celle-ci sera ouverte en 1971. Or les médecins décident de la boycotter, car Eva s’attaque de front à leurs privilèges. Elle ne négocie pas, cette clinique destinée à soigner les gens dans le besoin n’est pas là pour enrichir les médecins. La faculté de médecine de Liège, désireuse de former ses stagiaires dans cette clinique d’avant-garde finit par accepter toutes les conditions d’Eva. La religieuse aura la gestion de cet hôpital pratiquement jusqu’à la fin de sa vie. Décédée en 1992 d’un infarctus, elle repose dans le caveau de la congrégation sous une dalle sans nom. En 2010, Eva est honorée du titre de « Juste parmi les Nations » pour avoir protégé et caché des enfants juifs dans le pensionnat de Bèfve, durant la guerre.

Reprise de la catéchèse paroissiale sur le secteur de Monthey

Si vous voulez que vos enfants dépassent le niveau moral de TikTok, si vous voulez qu’ils aient des valeurs authentiquement chrétiennes, inscrivez-les à la catéchèse 😃.

Foi et éthique médicale

Par David Roduit

Photo: éd. Téqui

Comme tout chrétien (et peut-être plus qu’un autre), le médecin se trouve confronté à des questions difficiles d’éthique. Comment sa foi chrétienne l’aide-t-elle dans son combat pour la vie ?

Ce sont les questions proposées par la rédaction de L’Essentiel pour la préparation de ce présent numéro. Avec le groupe local du décanat de Sion, nous avons tenté d’approcher des chrétiens issus du milieu de la santé.

Avec l’aide du mouvement des Focolari, nous avons pu recueillir quelques échos d’un sujet pour lequel, après enquête, il ne semble pas si évident de parler.

Une médecin de famille avouait se sentir mal à l’aise avec ce sujet, ne se sentant pas légitimée à imposer sa propre éthique à ses patients.

Un ancien responsable d’EMS, maintenant retraité, ne pensait pas maîtriser ce sujet, mais cependant connaissait un prêtre vers qui se tourner pour obtenir un éclairage plus autorisé.

Voici comment de son côté s’exprimait une infirmière : « Personnellement, pour moi être un thérapeute chrétien, c’est plus par la vie que par la parole si on peut dire. C’est rare les personnes avec qui je parle de religion, mais je cherche plutôt à découvrir quelles sont leurs valeurs profondes, ce qui fait sens pour eux ou leur transcendance, leur ressource intérieure pour surmonter une épreuve. Nous avons aussi un service d’aumônerie avec des personnes laïques qui offrent un espace d’écoute ou de partage aux personnes qui le désirent. Pour moi l’accompagnement spirituel aujourd’hui est plus vaste que seulement chrétien. C’est l’ouverture comme on le vit dans le mouvement : « se faire un avec l’autre ». »

Dans un monde marqué par le pluralisme des convictions comme nous le dévoile ces quelques propos, quel défi exigeant pour un médecin de concilier professionnalisme, fraternité universelle et fidélité à l’Evangile de la vie !

En librairie – septembre 2023

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Nous veillerons sur votre dignité

Elisabeth de Courrèges

A travers son métier d’ergothérapeute auprès de personnes âgées et malades, Elisabeth de Courrèges s’engage au quotidien auprès de patients en fin de vie. Elle est le témoin de ces derniers instants qui changent les cœurs et les ouvrent à la Lumière. Et elle se bat sans relâche pour qu’ils se déroulent dans la paix et la dignité. « J’espère qu’un jour, nous n’entendrons plus parler d’euthanasie. Pas seulement parce que cela me semble indigne de l’être humain, mais aussi parce que nous n’en aurons plus besoin. Parce qu’il y aura suffisamment de moyens, financiers et humains, pour veiller et prendre soin de toute vie qui, naturellement, s’éteint. »

Editions Mame

Un art de vivre et d’aimer par temps de catastrophe

Jean-Yves Leloup

Dans un monde où l’activité humaine maltraite l’environnement et malmène l’individu, où les crises économiques et sociales se succèdent, comment rester lucide sans être désespéré ? Inspiré par les grands penseurs de l’Antiquité (Epicure, Aristote, Socrate, Epictète, Philon d’Alexandrie ou le Bouddha), Jean-Yves Leloup propose un ensemble de conseils accessibles à tous pour construire une vie libérée de l’inquiétude. Son enseignement, soutenu par une quinzaine de méditations concrètes, nous appelle à surmonter les obstacles, vivre avec nos maux, écouter notre corps, respecter nos émotions et nos désirs.

Editions Points

Les médecines alternatives.

Des clés pour discerner

Pascal Ide

Comment choisir une thérapie ? L’interrogation face aux médecines dites alternatives et complémentaires, douces ou traditionnelles est complexe tant il est difficile de s’y retrouver entre les avis tranchés qui émanent du corps médical, la prudence légitime des autorités religieuses et l’enthousiasme des heureux bénéficiaires, sans compter les informations glanées sur internet… Plutôt que de dresser une liste des bonnes et mauvaises thérapies, le père Pascal Ide offre des critères de discernement en se demandant : ces médecines sont-elles compatibles avec la méthode scientifique ? Avec la foi ? Avec l’enseignement du Magistère ? Favorisent-elles une influence démoniaque ?

Editions Artège

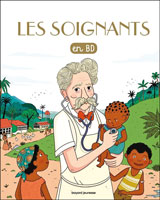

Les soignants en BD

Les chercheurs de Dieu en BD

Un nouvelle BD autour de médecins engagés au service des personnes fragilisées par la maladie. Albert Schweitzer, Françoise Dolto et Frère Luc de Tibhirine : trois figures de soignants, trois bons samaritains qui ont marqué leurs contemporains au XXe siècle et peuvent nous inspirer dans le soin à apporter à son prochain. Chacune de ces trois figures incarne à sa manière l’engagement du médecin au XXe siècle : au Gabon, auprès des enfants et en Algérie (enfants à partir de 7 ans).

Editions Bayard Jeunesse

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

Bienvenue à l’abbé Frank Stoll sur Monthey!

En juin, nous avons souhaité bonne suite à l’abbé Marek Glab qui est parti pour continuer son ministère sur le continent africain. Maintenant, nous accueillons l’abbé Frank Stoll qui arrive à Monthey.

Médecin et chrétien

Par Leonidas

Photo : Marie-Paule Dénéréaz

Ensemble, soigner les cœurs. « Mon Fils, mets en Dieu ta confiance, et il te viendra en aide. Suis droit ton chemin et espère en lui. » (Si 2, 6) Les enfants et les jeunes viennent de reprendre le chemin de l’école. Ils ont eu la joie de passer des vacances ou des pèlerinages en différents lieux. Les parents et leurs enfants ont certainement eu l’occasion de visiter des musées, des paysages romantiques ou de belles églises où tant d’artistes ont manifesté leur piété religieuse.

Nous sommes reconnaissants du rôle prépondérant que les parents ont continué à manifester vis-à-vis de leurs enfants, en matière religieuse. Ce rôle des parents ou membres familiaux est à revaloriser au-dedans et au-dehors. Un proverbe africain dit :

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. »

En effet, plusieurs acteurs et institutions interviennent pour l’éducation d’un enfant. Nelson Mandela disait : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. » Si la communauté entière s’implique pour élever un enfant, les parents sont moins isolés, moins stressés et ainsi plus disponibles pour cheminer avec leur enfant.

Au cours de notre pastorale : prêtres, parents, agents pastoraux, professeurs, nous sommes interpellés pour avancer ensemble en cette noble mission éducative, intellectuelle et surtout religieuse. Pensons aussi à l’adage : une âme saine dans un corps sain.

Puisse le Seigneur nous donner les grâces nécessaires d’avancer ensemble en prenant soin des jeunes que le Seigneur nous confie en cette année 2023-2024.

Balades sur les sentiers paroissiaux

Voici venu le temps des vacances ! Le temps de ralentir, de souffler. De prendre du plaisir à marcher. Certains partiront loin. Au sud ou sur les sommets. D’autres resteront dans notre région. Ou alterneront les deux.

«Tentez la découverte»

La retraite spirituelle CPCR de Chabeuil 2023 « Comment renforcer sa foi ». Entretien rapporté par Patrick Riat, devenu un habitué des retraites données par les CPCR, un ami de la communauté CPCR de Chabeuil, et par ailleurs secrétaire du Conseil de Gestion de la paroisse de Muraz.

Collégiale: les peintures de Cocchi restaurées

Les échafaudages ont disparu juste à temps pour installer le reposoir de la Fête-Dieu : le porche de l’entrée de la porte Saint-Jean-Baptiste de la collégiale a retrouvé son aspect normal.

Patronale du 15 août à Vionnaz: quelle joie d’organiser cette fête!

Située au pied de Torgon, notre église surplombe le village de Vionnaz et fait partie du diocèse de Sion.

Balades sur les sentiers paroissiaux

Nous vous proposons de partir de Montbrelloz. Veuillez parquer à l’église actuelle. Si nous entrons, nous verrons dans le chœur une grande croix noire, faite avec deux troncs. Elle a été noircie par le feu et installée lors de la construction de l’église en 1965.

En pèlerinage à vélo aux Journées Mondiales de la Jeunesse !

Dûnya, 16 ans, se rendra à partir du 22 juillet aux JMJ de Lisbonne. Après un voyage en car jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage se poursuivra à vélo jusqu’à Lisbonne au Portugal. A l’approche du départ il nous raconte sa motivation, sa préparation et ses attentes.

Parole à un groupe de l’Evangile à la maison

Qui de mieux placé pour parler de la Bible que des personnes qui la lisent ? Chaque lecteur peut y trouver un sens différent. C’est ainsi que nous donnons la parole à un groupe de lecture de l’Evangile à la Maison qui nous partage ce qu’est la Bible pour eux.

Les Yéniches de passage chez nous

A la fin du mois d’avril dernier, des Yéniches se sont installés sur la Place des Fêtes à Vouvry. Une visite surprise qui a éveillé notre curiosité et suscité une envie de les rencontrer. Nous avons contacté Patrick Birchler, membre de la communauté, qui a accepté de nous voir à Evionnaz, où ils avaient déjà déménagé quelques jours plus tard.

Un pari sur l’avenir

Par Gilles Vallat *

Photo : paroisse de Nyon

Pourquoi ériger un nouveau lieu de culte en 2022 ? Répond-il encore aux vœux des fidèles, alors qu’en Occident, les églises ont tendance à se vider ? En projetant de construire une nouvelle église à Gland, en remplacement d’une chapelle vétuste, les responsables paroissiaux se sont posé beaucoup de questions quant à la nécessité d’un tel projet. Une idée audacieuse, un peu folle, qui est devenue réalité. La nouvelle église a été consacrée par l’évêque diocésain Charles Morerod, le 13 février 2022.

Ces responsables paroissiaux ont fait un pari sur l’avenir : oui, malgré les vicissitudes de notre époque, ils demeurent persuadés que dans 30 ans, 50 ans, voire un siècle, il y aura toujours des chrétiens qui se réuniront pour célébrer le Christ.

L’édifice résolument moderne avec sa forme circulaire a permis de créer un lieu de recueillement rassembleur, chaleureux et facilitant une forme de communion. Le cercle est englobant, inclusif et sécurisant. C’est un acte fort et le signe qu’au centre d’une ville en plein développement, Dieu est présent.

* Président de la paroisse de Nyon

Nuvilly: hommage à une bénévole de choc

Mme Marie-Thérèse Marchon, décédée en mai 2023, s’est investie pour la paroisse Saint-Laurent et tout particulièrement pour la communauté de Nuvilly.

Restaurer le patrimoine religieux – Pourquoi ?

Texte et photo par l’abbé François Roten

Le mot « patrimoine » véhicule l’idée d’une transmission de la part des ancêtres et donc de passé. Celui de l’Eglise est riche de siècles d’existence, de styles et d’agencements qui ont marqué l’histoire de l’humanité, depuis les cathédrales jusqu’aux petites chapelles, en passant par les peintures, statues, fresques et mosaïques – et même les croix sur nos montagnes –, qui aujourd’hui encore nous émerveillent et proclament l’expression de notre foi, dans la recherche de la beauté qui est un reflet de Dieu.

Lorsque l’état aide à la sauvegarde de ce patrimoine et y participe financièrement, c’est parce qu’il le considère comme un bien sociétal, même s’il se trouve en des mains privées, un passé qu’il faut préserver pour le transmettre aux générations futures.

Lorsque nos communautés ecclésiales restaurent leurs édifices, elles le font non pas en fonction du passé mais du présent et du futur de leur usage.

Voilà pourquoi, au-delà de la simple recherche de beauté ou de préservation du patrimoine, restaurer nos églises a encore tout son sens aujourd’hui : nos églises de pierre sont des lieux de vie, les lieux de rassemblement des « pierres vivantes » que nous sommes (1 P 2, 5), nous qui ensemble formons l’Eglise, l’assemblée des croyants célébrant le Dieu trois fois saint. C’est dans nos églises que le Christ se rend présent par les sacrements qui nous donnent la Vie et soutiennent notre mission de disciples, que se réalise la transmission de la foi et que se prépare ainsi la communauté de demain. Restaurer une église est donc un signe de foi et d’espérance.

La beauté d’une église ne vient pas d’abord de l’harmonie de ses éléments selon les lois de l’architecture mais de ce qu’elle signifie et de ce que l’on y vit. L’église est le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple, le lieu où nous prenons conscience que nous sommes nous-mêmes les temples vivants de la présence de Dieu (1 Co 6, 15) par l’Esprit Saint qui nous a été donné et qui habite en nous.

Restaurer le patrimoine

Si les notions de préservation du patrimoine et de restauration sont désormais incontournables, elles sont toutefois récentes. En effet, avant le XIXe siècle, c’est le besoin et les goûts du moment qui orientaient les décisions. Aujourd’hui, des questions profondes accompagnent les grands chantiers: quel est le sens d’un lieu? Parle-t-il du passé? Est-il au service des hommes de ce temps? Est-il fonctionnel ?

Par Amandine Beffa | Photos : J.-Claude Gadmer, Flickr, DR

La question de la restauration des édifices a pris un sens tout particulier le 15 avril 2019. En effet, ce soir-là, Notre-Dame de Paris brûlait sous les yeux du monde entier, entraînant avec l’effondrement de sa flèche de multiples questions. Entre désir de reconstruire à l’identique et volonté de donner de la place à des artistes contemporains, les débats sont vifs. Pourtant, si ces questions sont incontournables aujourd’hui, elles sont récentes. Les concepts ont pour la plupart été définis après la Révolution française.

En soi, nous n’avons pas attendu le XIXe pour réparer et reconstruire. Les incendies ont longtemps été très fréquents et les édifices ne sont pas laissés en ruines. Cependant, les bâtiments évoluaient selon les goûts et les besoins. Par exemple, le style gothique remplace le roman. De nombreuses églises sont ainsi détruites et reconstruites. La cathédrale de Beauvais en France est un cas unique, un manque de fonds n’ayant pas permis de finir la construction de la cathédrale gothique.

Tournant révolutionnaire

La période révolutionnaire marque un tournant. Certains considèrent qu’il convient de détruire toutes les traces de l’Ancien Régime. D’autres, comme l’Abbé Grégoire, soutiennent au contraire que les monuments détiennent la « mémoire collective » et qu’il convient de les conserver.

La notion de « monument historique » apparaît en 1830. Des postes d’Inspecteur général des monuments historiques sont créés pour classer les édifices et évaluer les travaux nécessaires. Les premiers principes sont toutefois définis par des architectes et non par des historiens, ce qui oriente le débat.

S’il est possible d’adresser un certain nombre de reproches à Eugène Viollet-le-Duc, il est indispensable de reconnaître ses apports. Son nom est en effet indissociable du développement de la notion de restauration. Très cultivé, l’architecte français défend un patrimoine qui n’intéresse pas à son époque. Beaucoup d’édifices tombent en ruines sans que cela n’émeuve personne. Dans une volonté de « cohérence historique », Viollet-le-Duc essaie de rester fidèle à ce qu’il comprend des édifices. Il tente d’utiliser des techniques et des matériaux correspondant à ceux de l’époque d’origine. Ses recherches sont documentées. Il refuse par exemple d’utiliser du fer pour les charpentes. Il ne cherche pas à retrouver le bâtiment tel qu’il a été, mais à proposer un idéal. Il recherche la « cohérence historique ». Il écrit dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut ne jamais avoir existé à un moment donné. »

Fin XIXe, John Ruskin s’oppose à Viollet-le-Duc et à la « théorie de l’unité de style » qu’il considère comme une destruction. Critique d’art et théoricien, il préfère la conservation et enjoint à « accepter qu’un bâtiment puisse mourir ». L’idée est de garder en vie et non d’intervenir pour rétablir à un état historique donné.

Fondements scientifiques

Il faut attendre 1931 et la Charte d’Athènes pour que les premiers fondements scientifiques soient posés. Elle insiste sur la valeur des phases successives des édifices, reconnaissant que chaque époque est un apport et mettant l’accent sur « la continuité de vie ».

La Charte de Venise date de 1964 et distingue notamment les notions de préservation et de restauration. Elle propose « que l’on restaure les monuments historiques dans leur dernier état connu ». La restauration au sens strict est appelée à revêtir un caractère exceptionnel et la « réinvention » est rejetée. L’idée-force est que la conservation « s’arrête là où commence l’hypothèse ». Il importe que les interventions soient lisibles et réversibles. Elles doivent : « S’intégrer harmonieusement à l’ensemble, tout en se distinguant des parties originales. »1

Ces points s’illustrent de manière particulière à travers la restauration de la fresque de Gino Severini à la basilique Notre-Dame de Lausanne. En effet, la restauration de 1976 a très légèrement modifié l’œuvre originale. Aujourd’hui, se pose la question d’une restauration au dernier état connu ou à l’état d’origine 2.

En Suisse, la protection des monuments historiques est une compétence cantonale. La première loi date de 1898 et est promulguée dans le canton de Vaud. Il faut attendre 1966 pour voir apparaître une loi fédérale sur le sujet. En 1880, la Société pour la conservation des monuments historiques est fondée. Théodore de Saussure en est le premier président.

Questions profondes

Aujourd’hui, des questions profondes accompagnent les grands chantiers : quel est le sens d’un lieu, parle-t-il du passé ? est-il au service des hommes de ce temps ? est-il fonctionnel ?

Dans le canton de Genève, l’église de l’Epiphanie a brûlé en 2014 et celle du Sacré-Cœur en 2018. La première a été reconstruite a l’identique alors que la seconde renaîtra différemment. L’abbé Pascal Desthieux, ancien Vicaire Episcopal pour le canton de Genève, souligne que les deux visions répondent avant tout aux besoins et aux désirs des paroisses. Le chantier du Sacré-Cœur est guidé par des perspectives liturgiques et esthétiques. L’autel sera positionné au centre afin de rappeler que l’église est le lieu de la communauté rassemblée autour du Christ. Il s’agit aussi de créer un lieu qui soit beau et qui donne envie d’être visité : « Il faut que lorsqu’on arrive on se dise : « waouh, c’est super » », commente l’abbé Desthieux.

Le défi de la conciliation du lieu de rassemblement pour les célébrations et du lieu de prière quotidienne en dehors des offices s’est aussi posé. Il a été nécessaire de travailler sur les jeux de lumière. Pascal Desthieux rappelle l’adage Lex orandi, lex credendi, soulignant l’importance du lieu où l’Eglise célèbre ce qu’elle croit.

1 Charte de Venise, articles 9-13.

2 Voir par exemple l’article du journal Le Temps sur le sujet : Rossel, N., Art liturgique à Lausanne – Faut-il supprimer les retouches de la fresque du Valentin ? 14.03.2021.