C’est vrai, Carnaval n’est pas à proprement parler un jour férié… même si on aimerait bien avoir congé. Le Carnaval de Monthey est (presque) sacré ! Alors il mérite bien un petit décodage… historique et spirituel.

Peintures murales, abbatiale de Payerne

PAR AMANDINE BEFFA

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Nous avons parfois l’impression que les églises médiévales étaient sobres. En effet, la majorité des églises qui restent aujourd’hui ont des murs nus. Pourtant, c’était loin d’être le cas, en particulier à la période romane. Les techniques architecturales ne permettant pas de percer de grandes fenêtres, il était nécessaire de faire quelque chose des grandes surfaces de l’édifice. C’est l’apogée de la peinture et en particulier de la fresque.

L’abbatiale de Payerne a été partiellement détruite à travers les siècles. Elle a subi deux incendies et a servi de grenier, puis de prison et de cantonnement militaire à partir de la Réforme. Toutefois, elle nous donne une idée de ce à quoi ressemblaient les églises médiévales. Elle conserve en effet de nombreux décors peints datant du XIe au XIIIe siècle. Il est impossible de parler de toutes les œuvres en quelques lignes et il vaut vraiment la peine de se rendre sur place en personne pour les admirer.

Au détour du narthex (l’entrée de l’église), on découvre une étonnante représentation de la Sainte Trinité.

En bas à gauche, un homme est à genoux. Il est revêtu d’un manteau à capuche et coiffé comme les moines. Il s’agit probablement du donateur.

Au centre, Dieu le Père soutient le Fils en croix alors que l’Esprit veille sous forme d’une colombe.

La scène est déjà touchante lorsqu’on la contemple, mais elle prend un sens encore plus profond si on lit le texte de la Passion en même temps : « Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27, 46)

A nous qui avons parfois envie de demander : « Où étais-tu lorsque je me sentais abandonné ? », le Père semble répondre : « Je portais ta croix… »

Comment rapprocher les familles des parcours de l’initiation chrétienne de cette prière communautaire ?

Dans la série de présentation des travaux de diplôme du parcours de formation «Théodule», voici ci-dessous le résumé du travail effectué par Virginie Maret. Son travail porte sur la messe mise en relation avec les parcours de catéchèse.

Redécouvrir les recoins de Saint-Michel

Des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse.

PAR SARAH GUINNARD ET PIERRE GANSLMAYER | PHOTOS : DR

Le Collège Saint-Michel (FR) possède une riche culture catholique. Son nom, sa fondation par saint Pierre Canisius en 1582 ou encore sa Congrégation Mariale (créée par le même homme) n’en sont qu’un pâle reflet. Dans le but de revaloriser cette culture, des élèves de l’établissement, sous l’impulsion de leur aumônier francophone Grzegorz Sienkiewicz, ont décidé d’apporter leur petite pierre à la réédification de la vie chrétienne du Collège. Voici leur témoignage.

C’est sous l’impulsion de Grzegorz Sienkiewicz que nous nous sommes rencontrés à l’aumônerie afin de préparer une visite historico-spirituelle bilingue du Collège Saint-Michel pour une cinquantaine de membres de la CVX (Communauté de Vie Chrétienne) lors de son assemblée générale suisse du 26 mars 2022. Nos visiteurs ont montré un grand intérêt à découvrir le patrimoine de notre école.

Cette expérience enrichissante nous a confortés dans notre envie de faire renaître l’aumônerie et la vie de foi de notre école. Nous avons donc décidé, pour commencer, d’organiser une messe de rentrée, d’action de grâce et de bénédiction. Cette messe fut célébrée le 19 septembre dernier par un père Carme, dans la très belle chapelle Saint-Ignace, à l’intérieur même du Collège et nous a donné un élan de motivation supplémentaire pour envisager divers projets au sein du collège. Et ce, malgré le petit nombre de fidèles présents : neuf, mais tout de même neuf de plus que l’an dernier !

A noter que, désormais, nous nous rencontrons hebdomadairement afin de partager un moment de convivialité et d’organiser nos futures activités.

Nous envisageons entre autres de faire à nouveau découvrir les recoins de Saint-Michel à travers des visites spirituelles et culturelles pour des (futurs) collégiens ou toute personne intéressée, ou encore d’organiser des rencontres avec divers intervenants religieux, des sorties spirituelles, des actions de charité ou des topos et, bien sûr, d’autres messes, avec encore plus de fidèles ! Nous allons également participer à la procession du 8 décembre prochain à l’occasion de l’Immaculée Conception et à l’organisation de la messe de minuit avec le Chœur du Collège, à l’église Saint-Michel.

Tout étudiant à Saint-Michel est le cordial bienvenu à l’aumônerie pour partager et élaborer nos activités !

Sarah.

Pierre.

Un an après le début de la guerre, venez prier et soutenir les chrétiens ukrainiens

Le Père Sviatoslav Horetskyi d’Ukraine avec l’AED (ACN) dans notre secteur du 25 au 26 février 2023.

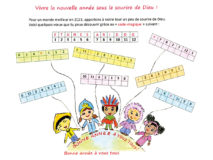

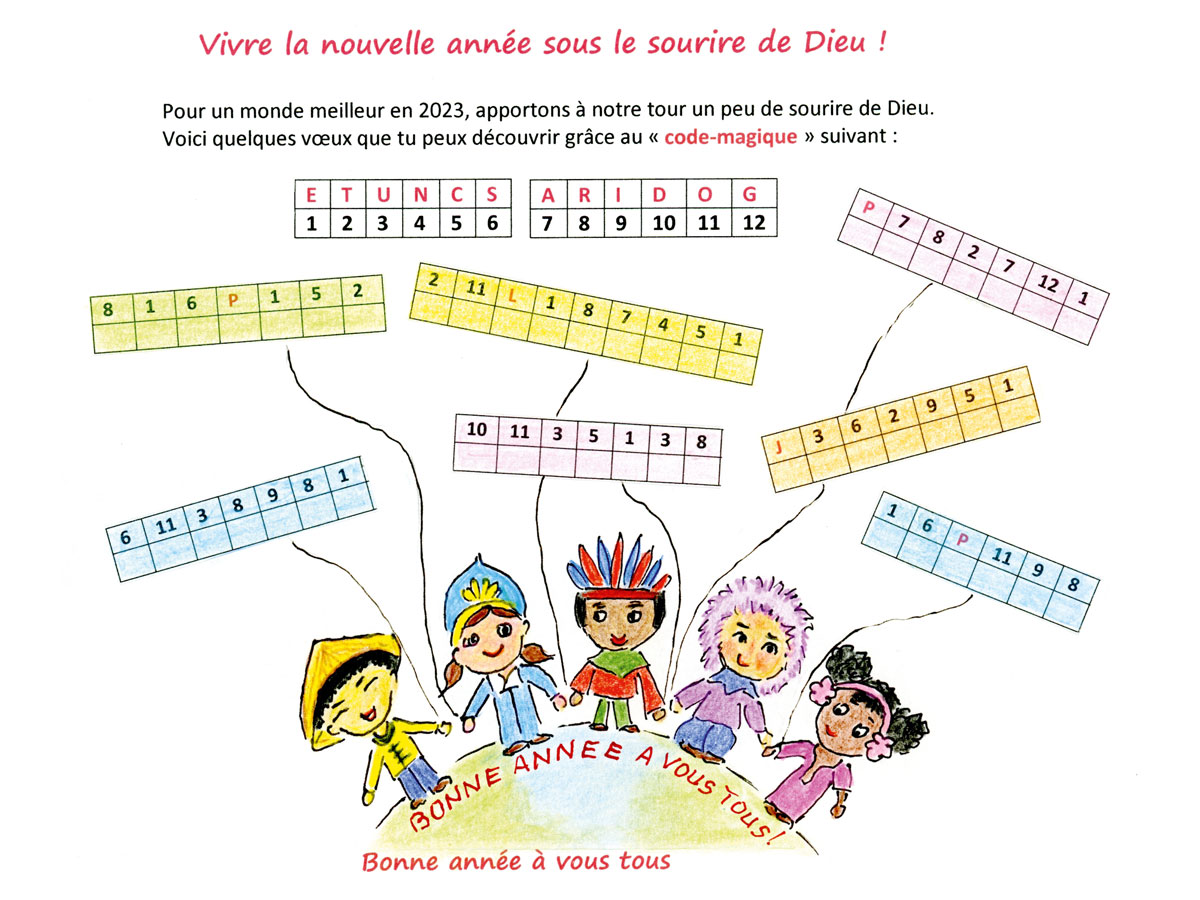

Jeux, jeunes et humour – janvier 2023

Par Marie-Claude Follonier

Question jeune

Qui est saint Janvier ?

Evêque de Bénévent et protecteur de Naples, il meurt vers 305, persécuté par l’empereur Dioclétien et non sans peine, puisque, miraculé, il ressort d’abord indemne des flammes et de la fosse aux lions avant d’être décapité. Il tire son nom du dieu romain Janus à l’origine du mois de janvier, mais est fêté le 19 septembre.

par Pascal Ortelli

Humour

Un couple se présente devant l’officier d’Etat civil pour se marier. Le fiancé, d’humeur joyeuse, semble avoir abusé de la dive bouteille. « Mademoiselle, dit le représentant de l’autorité, il m’est impossible de vous marier dans ces conditions. Vous reviendrez plus tard quand il aura dégrisé. » Huit jours, plus tard rebelote ! « Mais enfin, Mademoiselle, votre amoureux est encore plus ivre que la semaine dernière. » « Que voulez-vous, mon cher Monsieur, quand il n’est pas saoul, il ne veut pas se marier ! »

par Calixte Dubosson

Une spiritualité de la mobilité

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Il peut paraître quelque peu dérisoire de refuser de nous déplacer pour participer à la messe dans l’église de la communauté d’à côté, alors que la lettre aux Hébreux nous rappelle que « nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de Dieu » (13, 14). Nous attendons en effet, précise la même épître, la ville dont Dieu est l’architecte et le constructeur, à l’exemple d’Abraham le nomade, mis en route par la Parole du Seigneur sans savoir où il allait. Car dans la foi, nous sommes à la recherche d’une patrie, nous aspirons à la cité céleste, bien meilleure que celle où nous résidons actuellement (cf. He 11, 8-16).

Tisser des liens

Reste que certains répliqueront : mais l’enseignement de l’Eglise et la théologie pastorale nous invitent à nous rassembler dans notre paroisse territoriale et à y être fidèles, de manière à tisser petit à petit des liens qui constituent la communauté locale. Au nom de notre incarnation, nous sommes appelés à planter nos racines comme un arbre florissant et à nous unir aux branches de nos voisins de quartier ou de village.

Cheminer vers la maison du Père

C’est oublier le sens étymologique du terme paroisse, par-oikia en grec, qui signifie « maison d’hôtes sur le chemin ». La mobilité est donc constitutive des communautés chrétiennes, conviées à conserver un dynamisme tourné vers l’avenir, à offrir l’hospitalité à tous les étrangers de passage, à croître grâce à leur flexibilité en s’ouvrant aux suggestions venues de l’extérieur et surtout, à cheminer vers la maison du Père, la demeure du Royaume.

Qui n’avance pas recule

Puisque nous sommes tous et toutes en route vers le ciel, restons mobiles. C’est ce qui constitue la démarche syn-odale, chemin accompli ensemble, voulue par le pape François pour l’ensemble de l’Eglise catholique, depuis l’automne 2021 jusqu’en octobre 2023 et 2024 et au-delà.

Qui n’avance pas recule. Qui se ferme à la mobilité se sclérose. C’est la loi de l’existence avec le Christ.

Une Saint-Valentin à l’église !

Alors que certains pestent contre le sens commercial de cette fête, le conseil de communauté de Vionnaz a eu l’intuition d’offrir pour les paroisses du Haut-Lac une messe spéciale pour tous les amoureux ! En effet, alors que les célébrations mettant en avant les couples jubilaires s’essouflent, nous sommes persuadés que bénir les couples, quels qu’ils soient, mariés ou non, jubilaires ou non, est une grâce ! Alors profitons-en !

« Vivre la foi ensemble »

PAR THIERRY SCHELLING

PHOTO : VATICAN.NEWS

Aux jeunes, le pape François les a confortés dans leurs envies de se retrouver, nombreux, à célébrer leur foi (JMJ…) : « Il est toujours mieux de vivre la foi ensemble et d’exprimer notre amour dans une vie communautaire… » (Christus vivit, no 164) En d’autres termes, « regroupez-vous ! », semble-t-il dire. Et l’expérience des grandes célébrations ravive la foi : plus nombreux, on est plus joyeux…

Quant à son regard sur la paroisse, première cellule missionnaire de l’Eglise, il l’exhorte à… sortir : « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » (Evangelii gaudium no 49)

En d’autres termes, se regrouper en rassemblant et sortir de ses murs, voilà les deux ailes de l’élan missionnaire pour une Eglise pertinente aujourd’hui. La mobilité, en somme, ou ce que François appelle la « plasticité » de la communauté chrétienne…

Malgré la chaise roulante…

Diminué dans sa mobilité, lui ne s’est pas épargné en 2022 : Canada, L’Aquila, Matera, Bahreïn, Kazakhstan… Quand la mission urge, rien ne l’empêche de se déplacer !

Car ce qui doit animer le disciple du Christ, ce n’est pas l’entretien de ses habitudes d’horaires et de lieux de messe, c’est bien son zèle missionnaire, loin du confortable « on a toujours fait ainsi et ici ! ». D’ailleurs, cet envoi missionnaire concerne tous les baptisés…

« Ambassadeurs du Christ »

Aux missionnaires de la miséricorde, lors de l’année jubilaire 2018, il reprenait le thème de saint Paul d’« ambassadeurs du Christ » (cf. 2 Cor 5, 20), pour encourager certes les prêtres – de par leur service notamment de la confession – mais tous les baptisés à porter la miséricorde de Dieu en sortant de chez eux !

On a rarement vu un ambassadeur rester chez lui…

Une nouvelle année : entre la peur et la foi

Au moment d’entrer dans une nouvelle année, notre cœur peut être « pris » par une certaine peur, une certaine angoisse diffuse.

Pas très loin de chez nous, en Ukraine, à quelque 2 heures et demi d’avion, une guerre fait rage, semant jour après jour depuis bientôt une année, la ruine, la misère, l’exode, la mort. Ce conflit ne risque-t-il pas de s’étendre aux pays voisins de l’Ukraine ? Quand donc cette guerre prendra-t-elle fin ? lorsque toute une armée aura été saignée à blanc ? et alors la guerre cessera, faute de combattants…

En librairie – janvier 2023

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Quelques mots avant l’Apocalypse

Adrien Candiard

L’Apocalypse n’est pas ce que vous croyez… Adrien Candiard livre des livrets spirituels et incisifs qui invitent à méditer sur notre époque. On n’a jamais tant parlé de catastrophes qu’aujourd’hui : climat, pandémie, guerre. Devons-nous craindre la fin des temps ? Celle-ci n’est-elle qu’une étape ? L’auteur interroge les textes du Nouveau Testament qui l’évoquent pour y chercher des raisons d’espérer. C’est un livre décapant qui ne ferme pas la porte sur « la fin des temps » mais, au contraire, ouvre une perspective, à partir de la lecture que ce frère dominicain fait des écritures bibliques.

Editions du Cerf

Un an avec les saints

Thierry Fourchaud

L’auteur a choisi 45 saints célèbres. En étudiant leur parcours de vie, il réalise qu’aucune de leur histoire n’est simple. Cette constatation nous rejoint, car nous avons aussi des parcours compliqués. Malgré leurs épreuves, ils sont toujours victorieux finalement ! Les saints ont chacun une manière particulière et efficace de s’adresser à Dieu. Ce livre nous apprend à mieux les prier, car ils n’attendent qu’un signe de nous pour nous aider.

Editions La Bonne Nouvelle

Père Elijah

O’Brien – Oswald – Doucet

Père Elijah est le récit d’un moine carme, ancien homme politique israélien et rescapé de la Shoah, appelé par le Pape à une mission particulièrement périlleuse. Sorti de son monastère du Mont Carmel, le Père Elijah se retrouve dans un tourbillon où se croisent les forces les plus ténébreuses. A qui pourra-t-il faire confiance et comment pourra-t-il accomplir sa mission ? L’épreuve à laquelle il est soumis prend au fil des pages une dimension politique et spirituelle des plus complexes et passionnantes. Adaptation en BD du fameux roman de M. O’Brien, cette histoire palpitante devrait vous permettre de plonger dans l’univers intrigant du Père Elijah.

Editions Salvator

Le temps de la bonté

Jacqueline Kelen

C’est l’histoire d’un homme pieux et généreux nommé Tobit. Comme tous les justes, il doit traverser les doutes et la nuit de l’épreuve sans se détourner de Dieu. C’est aussi l’histoire d’une jeune fille, Sarra, qu’un démon empêche de se marier, mais qui demeure digne et confiante. C’est enfin le voyage initiatique d’un fils, le jeune Tobie, guidé et conseillé par l’Ange Raphaël. A partir d’un beau récit biblique composé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce livre magnifique nous rappelle que, sur terre comme au ciel, le temps de la bonté et de la bénédiction n’est pas révolu.

Editions du Cerf

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

Venez nous rejoindre !

Qui sommes-nous ? Un joli groupe dynamique, appréciant la musique bien sûr, le chant en particulier, et le plaisir de la convivialité autant que tout le reste… Nous sommes le chœur mixte de Monthey, fondé en 1852 et actif sous forme de chœur mixte depuis 1979 !

La 6e Journée des pauvres à Fribourg

A l’occasion de la journée mondiale des pauvres, les paroissiens du décanat de Fribourg ont été invités, le 13 novembre 2022, à un geste de solidarité avec les plus démunis. Lors de divers ateliers, ils ont confectionné des cartes, des biscuits et de petits cadeaux qui seront remis pour Noël, à des prisonniers, des requérants d’asile et des gens de la rue.

PAR MAURICE PAGE

PHOTOS : CATH.CH

« Mets un peu plus de farine, sinon la pâte va coller à la table et au rouleau à patisserie ! » L’ambiance est animée et joyeuse à l’atelier biscuits réuni à la salle de paroisse de Saint-Pierre, dans une chaude odeur de milanais et de brünslis. « Face à la pauvreté grandissante, je suis heureuse de pouvoir apporter par mes biscuits » un peu de douceur dans un monde de brutes » comme on dit », raconte Valérie, une des pâtissières d’occasion.

« Quand je pense à toi, je pense à moi »

Maria de son côté, entonne à tue-tête, la chanson des « Restos du cœur » : « Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni d’avoir faim, ni d’avoir froid. Dépassé le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi… »

« Nous avons entendu le message du pape François qui nous appelle à l’action pour nous mettre au service des plus démunis », explique Olivier Messer, responsable pour la diaconie du décanat de Fribourg. « Plutôt que de simplement glisser un sou à la quête ou de faire un don, il nous a semblé

important de pouvoir offrir quelque chose fait de nos mains. Au-delà d’une aide matérielle qui reste nécessaire, c’est une façon de dire aux plus démunis qu’ils ont une valeur à nos yeux et que nous pensons à eux. Ce qui n’a rien à voir avec la valeur de l’objet. »

A l’atelier cartes, Fabio renchérit : « J’ai voulu apporter quelque chose même si c’est très peu. C’est le plaisir de donner, de se donner, sans attendre quelque chose en retour. »

Les cartes, biscuits et petits cadeaux seront remis, durant la période de Noël, aux prisonniers, aux requérants d’asile et aux gens de la rue par l’intermédiaire des aumôneries spécialisées.

La 6e journée des pauvres

Un regret néanmoins: les ateliers proposés dans les paroisses n’ont pas attiré un grand nombre de personnes. « La journée des pauvres, promulguée par le pape François en 2017, n’est pas encore entrée dans les mœurs et les mentalités des paroisses. En outre, après deux ans de covid, il n’est pas si facile de relancer les activités de ce genre », reconnaît Olivier Messer.

Un regret qui n’entache pas l’enthousiasme de Maria : « En venant, jamais je n’aurais pensé que je rigolerais autant. La prochaine fois, je ferai des » struffolis » de chez moi à Lecce, dans les Pouilles. »

22 février: Scout un jour, scout toujours !

Alors que Mova 2022 est encore dans nos mémoires, voici arrivée la journée mondiale du scoutisme : le 22 février. Cette date coïncide avec la date de naissance du fondateur Robert Baden-Powell, le 22 février 1857. C’est surtout une belle occasion de montrer son appartenance à cette communauté forte de plus de 35 millions de membres ; chaque scout est invité à se rendre au travail, aux cours ou dans ses activités avec son foulard !

Le langage de l’art sacré

PAR JUDITH BALET HECKENMEYER

PHOTOS: JUDITH BALET HECKENMEYER, CHRISTIANE MICHAUD

Comment représenter ce qui est sacré? Arrivera-t-on jamais à représenter cette flamme qui habite l’âme? Nos moyens sont dérisoires face à cette immensité d’amour qui emplit tout notre être. Ce langage est fait de symboles, de touches personnelles qui restituent la vision de chaque artiste et qui ne sera que partielle, momentanée. On ne peut pas prendre une photo d’une personne et prétendre que c’est toute sa vie! Le langage utilisé pour exprimer le sacré me semble donc être un cliché, un instantané de communion avec ce qui élève le cœur et l’âme de celui qui s’exprime par l’art.

Comment représenter ce qui est sacré? Arrivera-t-on jamais à représenter cette flamme qui habite l’âme? Nos moyens sont dérisoires face à cette immensité d’amour qui emplit tout notre être. Ce langage est fait de symboles, de touches personnelles qui restituent la vision de chaque artiste et qui ne sera que partielle, momentanée. On ne peut pas prendre une photo d’une personne et prétendre que c’est toute sa vie! Le langage utilisé pour exprimer le sacré me semble donc être un cliché, un instantané de communion avec ce qui élève le cœur et l’âme de celui qui s’exprime par l’art.

En pensant à l’art sacré, je revois les magnifiques sculptures de Jean-Pierre Augier que j’ai découvertes au Grand-Saint-Bernard. Comment cet homme peut-il, avec des faux, des pièces de métal froides et coupantes, faire passer autant d’amour, de délicatesse et de sacré dans ses œuvres? Il en est une à Martigny, devant la maison de la visitation derrière l’église. Ce qui naît de ces pièces de métal, par les mains de M. Augier, est juste renversant, bouleversant.

Dans un autre registre et avec d’autres matériaux, Christiane Michaud (de Fribourg) peint. Depuis plusieurs années, ses toiles sont habitées, inspirées par la foi. Elle a peint nombre de suaires. Ses œuvres sont également empreintes de délicatesse, de finesse et laissent une belle place à la contemplation.

L’art sacré serait-il une invitation, un prétexte à la contemplation, au recueillement ? Certains parlent français, d’autres allemand. L’art sacré nous parle par des textes, de la musique, des chants, des sculptures, des peintures, des fresques, des bâtisses. Chacun y est sensible différemment et à sa manière, selon son tempérament, selon ce qu’il traverse, selon l’ouverture de son cœur au plus grand que soi, au meilleur de chacun qui s’exprime.

Ouvrons nos yeux et laissons-nous pénétrer par tout ce qui réveille le sacré en nous, surtout en ces temps de la nativité, ouvrons notre cœur à Dieu et ses multiples manifestations d’amour.

Une bonne pâte

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS: DR

Gritti-quoi? Gri-tti-bänz! Mais oui, vous savez… cette préparation en pâte sucrée que l’on mange à l’approche de la Saint-Nicolas. Un bonhomme en pâte, quoi! Fallait le dire plus tôt…

Disponible de la mi-novembre à la fin décembre sur tous les étals de boulangeries, ce petit bonhomme en pâte ou Grittibänz est très étroitement lié au 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Le terme en lui-même est composé de deux mots. Gritti, provient de Gritten et se traduit par «écarter les jambes». Bänz, quant à lui, est la forme abrégée du prénom «Benedikt» qui, en raison d’une occurrence fréquente, est utilisé de manière générale pour désigner un «homme». Par corrélation, il désignait le Schmutzli, personnage païen aux manières austères qui devint le sujet du bienveillant évêque Saint-Nicolas.

L’un des plus anciens témoignages d’une figure de pâte en forme d’homme, le jour de la Saint-Nicolas, se trouve dans la maxime de Saint-Nicolas du réformateur zurichois Heinrich Bullinger datant de 1546. Il est à souligner que la figurine en question est un Grittibänz féminin. Il semblerait donc que pendant longtemps, les pâtisseries en forme de femmes n’étaient pas aussi rares qu’aujourd’hui… Par ailleurs, la vénération de Saint-Nicolas s’étant implantée au nord des Alpes dès le XIe siècle, différentes coutumes en ont découlé au fil du temps. L’une d’entre elles trouve son origine dans le nord de la France et consiste à élire parmi les élèves, le jour de la Saint-Nicolas, un enfant-évêque qui dirige le monastère et l’école le temps d’une journée. La plus ancienne source rapporte une telle coutume à Bâle au XIVe siècle: les enfants traversaient la ville avec à leur tête un enfant-évêque déguisé. Tous recevaient un Wecken – un petit pain – à base de farine blanche. Puis, à partir du XIXe siècle, les sources commencent à indiquer que l’on mangeait des Teigmännli – bonshommes en pâte – le 6 décembre. C’est ainsi que la première référence au nom actuel de Grittibänz fait son apparition.

Les petits Romands, eux, ne découvrent cette spécialité qu’à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Avant cela, ils devaient se «contenter» des biscômes et des mandarines de Saint-Nicolas et des anailles – noix et noisettes – du Chalande genevois.

Recette: Grittibänz – Bonhomme en pâte de la Saint-Nicolas

| Temps de préparation | Temps de repos | Temps de cuisson |

|---|---|---|

| 40 minutes sur deux jours | 2 heures | 25 |

Le Grittibänz est de retour! Annonciateur de la proche venue du Saint-Nicolas, mais aussi de son acolyte le Père Fouettard… Si votre soulier contient un morceau de charbon au lieu de la friandise tant attendue, cela ne signifie qu’une chose: il faudra être plus sage l’année prochaine!

Ingrédients pour la pâte

- 500 g de farine pour tresse

- 1 ½ cc de sel

- 3 ½ cs de sucre

- ½ dé de levure (env. 20 g) émiettée

- 80 g de beurre en morceaux, ramolli

- 3 dl de lait tiède

Ingrédients pour le façonnage

- 8 raisins secs

- 1 œuf battu

- 2 cs de sucre en grains

Préparation

- Préchauffer le four à 180°.

- Dans un récipient, mélanger la farine, le sel, le sucre et la levure.

- Ajouter le beurre et le lait puis pétrir le tout en une pâte souple et lisse. Couvrir et laisser lever à température ambiante pendant env. 2 h jusqu’à ce que la pâte double de volume.

- Couper la pâte en 4 morceaux et former des rouleaux avec. Découper env. ¼ dans chacun d’eux pour la tête.

- Pour les jambes, entailler le tiers inférieur de chaque rouleau. Pour les bras, entailler en biais le tiers supérieur de chaque rouleau. Avec les bouts de pâte découpés, former des boules ovales et les replacer sur les corps. Représenter les yeux à l’aide de raisins secs. Mettre les bonshommes en pâte sur une plaque chemisée de papier cuisson et les laisser lever pendant encore 30 min. env.

- Les badigeonner d’œuf et saupoudrer de sucre en grains. Faire cuire env. 25 min. dans le bas du four préchauffé. Sortir et laisser refroidir sur une grille.

La beauté du Temple

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Si le pape François nous invite, dans La joie de l’Evangile (n. 167), à emprunter en pastorale et catéchèse la voie de la beauté (via pulchritudinis), c’est que la personne du Christ incarné comble notre vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde.

L’art sacré, soit dans la richesse du patrimoine passé, soit dans la floraison des productions actuelles, est ainsi à même d’offrir un langage symbolique, dans la ligne des paraboles du Nouveau Testament. Car le corps du Christ manifeste pleinement la présence de Dieu, ainsi que le signifiait déjà le Temple d’Israël chanté par le prophète Ezéchiel (chapitre 47). Comme l’eau vive s’échappait du côté droit du sanctuaire pour faire fleurir la nature sur son passage et assainir la Mer Morte, ainsi Jésus sur la croix laisse couler de son sein l’eau et le sang qui transmettent l’Esprit à l’humanité à travers les siècles. C’est en son corps ressuscité, rebâti en trois jours (Jean 2, 19), que le Christ fait habiter la plénitude de la divinité qui se répand sur l’univers.

La magnificence du Temple ancien d’Ezéchiel rejaillit sur le Temple Nouveau que constitue le Crucifié-Transfiguré au Calvaire. Les ennemis de son dessein d’amour n’ont pas réussi à défigurer la beauté du Serviteur souffrant, car son cœur ouvert englobe l’ensemble de l’humanité dans le salut généreusement offert. Si bien que l’Agneau immolé devient lui-même le Temple glorieux de la Jérusalem céleste descendue du ciel (Apocalypse 21, 22). Il est tellement rayonnant de la beauté de sa gloire qu’il sert de flambeau à la Cité parfaite, sa Fiancée et son Epouse (Apocalypse 21, 9), flanqué de douze portes formées d’autant de perles (Apocalypse 21, 21), au cœur de laquelle prennent place les multitudes des nations. Et cette Ville sainte, illuminée par l’Agneau victorieux, « resplendit telle une pierre très précieuse, comme un jaspe cristallin » (Apocalypse 21, 11).

Les assises de son rempart brillent des mille feux des bijoux les plus fascinants (Apocalypse 21, 18-21) et couronnent de ce fait toutes les disciplines artistiques humaines. Puissions-nous tous nous y retrouver pour en admirer l’éclat !

Le langage de l’art sacré

L’art sacré, en Suisse romande, est riche en époques et styles. Aujourd’hui, il nous parle de ce qui habitait le cœur de nos ancêtres.

A l’époque romane (XIe–XIIe), la réorganisation de la vie religieuse entraîne le renouvellement de la construction. On bâtit pour rendre visible la présence du Pape ou celle des ordres religieux comme Cluny qui connaissent un extraordinaire rayonnement. Ainsi que l’écrit Raoul Glaber, un moine bénédictin (v. 985 – 1047) : « Dans tout l’univers… on reconstruit les églises à neuf… il semblait que la terre, se secouant, dépouillait ses vieux vêtements et revêtait çà et là un blanc manteau d’églises. »1

Les édifices sont désormais orientés : le chœur se trouve à l’est. En entrant, le croyant quitte l’ouest, côté du soleil couchant, symbole de mort, pour progresser vers le côté du soleil levant, symbole de Résurrection.

La trace des siècles

En Suisse romande, il n’y a plus d’église en pur style roman. Les siècles y ont laissé leur trace. L’abbatiale de Romainmôtier, l’église de Saint-Pierre-de-Clages ou le temple de Saint-Sulpice témoignent de ce qui nous reste principalement de la période :

une forme de sérénité et de sobriété.

A partir du XIIIe siècle, l’église devient monumentale. La verticalité est une métaphore du désir d’élévation vers Dieu.

C’est une période de renouveau qui combine prospérité, innovation et ferveur. L’art roman est progressivement remplacé par un nouveau style venu du nord de la France.

Le thème du Jugement dernier est certes très présent, mais ce n’est pas le mal qui domine. L’angoisse est accompagnée de l’espérance du salut. Lorsque l’on regarde les œuvres, le paradis prend souvent plus de place que l’enfer. La présence de saints en prière montre une confiance dans

l’intercession.

Langage symbolique

Si l’on a beaucoup dit que l’art est nécessaire parce que le peuple ne savait pas lire, cela ne signifie pas qu’il était inculte. Bien au contraire, il comprend un langage symbolique qui nous échappe parfois aujourd’hui.

L’art vitrail connaît son apogée. Suger, l’abbé de Saint-Denis, parle du « mystère de la lumière comme révélateur divin ».2

Les murs ne sont pas aussi sobres qu’ils le sont aujourd’hui. Le portail latéral de la cathédrale de Lausanne garde quelques traces des peintures qui recouvraient alors les sculptures. La chapelle des Maccabées, dans la cathédrale de Genève, nous donne une idée (certes imparfaite) de ce à quoi les églises pouvaient ressembler.

Catholicisme triomphant

Au XVIe siècle, après l’ébranlement de la Réforme, le Concile de Trente tente

de réagir à ce qui est alors perçu comme la « menace protestante ». L’art joue un rôle majeur, il est utilisé pour tenter de reconquérir les fidèles hésitants. Face à l’austérité réformée, on fait appel aux artistes de premier plan pour faire éclater la beauté. Le catholicisme est présenté comme une religion triomphante qui célèbre la gloire de Dieu.

En ville de Fribourg, le retable de l’église des Augustins ou l’église des Cordeliers nous permettent de goûter au style baroque. C’est Outre-Sarine que l’on retrouve les plus beaux témoignages de l’époque, avec notamment l’abbatiale d’Einsiedeln ou l’église des Jésuites de Lucerne.

Une voie vers Dieu

Il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître la notion de préservation du patrimoine. On prend alors conscience de sa richesse. Il n’est plus question d’innovation, mais de classification et de conservation. Pour Eugène Viollet-le-Duc : « Restaurer un bâtiment n’est pas le préserver, le réparer ou le reconstruire, c’est le replacer dans un état complet qui a pu ne jamais exister à une époque donnée. »3

Alors qu’à la période baroque, on faisait appel aux plus grands noms, il est demandé à l’artiste de s’effacer. L’œuvre doit mener à Dieu.

C’est le style néo-gothique qui prédomine. La période médiévale est prise comme exemple de la chrétienté parfaite. La basilique de Genève est un exemple de l’architecture de l’époque.

Alexandre Cingria publie en 1917 La décadence de l’art sacré. Il dénonce un art qui laisse indifférent et passe ainsi à côté de sa mission. L’artiste est en effet convaincu que l’art permet de mener à Dieu qui est la source de la Beauté. L’homme n’est pas pure intelligence. « Si idéaliste qu’on soit, en effet, il est impossible lorsqu’on est homme, de juger, d’aimer, de prier, d’adorer en pur esprit. Tous les rapports de l’homme à Dieu procèdent toujours des sens. »4

Parmi les nombreuses critiques énoncées par Cingria se trouve la suivante : « Et à cause de ce divorce entre l’art et l’art sacré, les esprits religieux deviennent ennemis de la beauté. La Beauté, quand elle se révèle à leurs yeux dans l’art moderne, représente pour eux le péché. »5 Il est vrai que les résistances sont nombreuses. Mais, comme l’énonce le Père Marie-Alain

Couturier, o.p. : « Il vaut mieux s’adresser à des hommes de génie sans la foi qu’à des croyants sans talent […] Tout art véritable est sacré. »6

Le temps de la contemplation

Et aujourd’hui ? Le Concile Vatican II disait : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père et porteurs d’un message de salut qu’il faut proposer à tous. »7 Est-ce que les bâtiments églises sont toujours le lieu des joies et des espoirs des tristesses et des angoisses des hommes de ce temps ? Est-ce que le langage de l’art sacré nous parle encore aujourd’hui ?

Il est certain que l’art continue à parler aujourd’hui, la Beauté n’a pas perdu son attrait. Le comprendre implique peut-être une initiation, ou simplement de prendre le temps de la contemplation.

1 Cité par communautés d’accueil dans les sites artistiques, CasaQuid Lexico, Paris 2019, p. 57.

2 Cité par Mgr Doré in Doré Joseph, Symbolique des cathédrales, Les Editions du Palais,

Paris 2012, p. 98.

3 Cité par communautés d’accueil dans les sites artistiques, CasaQuid Lexico, Paris 2019, p. 44.

4 Cingria Alexandre, La décadence de l’art sacré, 1917, p. 4.

5 Ibid, p. 64.

6 Couturier Marie-Alain, La leçon d’Assy, 1950.

7 Gaudiumet Spes, no 1.

Le retable de l’église des Augustins,en style baroque, à Fribourg.

Le style baroque s’épanouit dans l’abbatiale d’Einsiedeln.

La basilique Notre-Dame de Genève, un exemple de style néo-gothique.

Le langage de l’art sacré

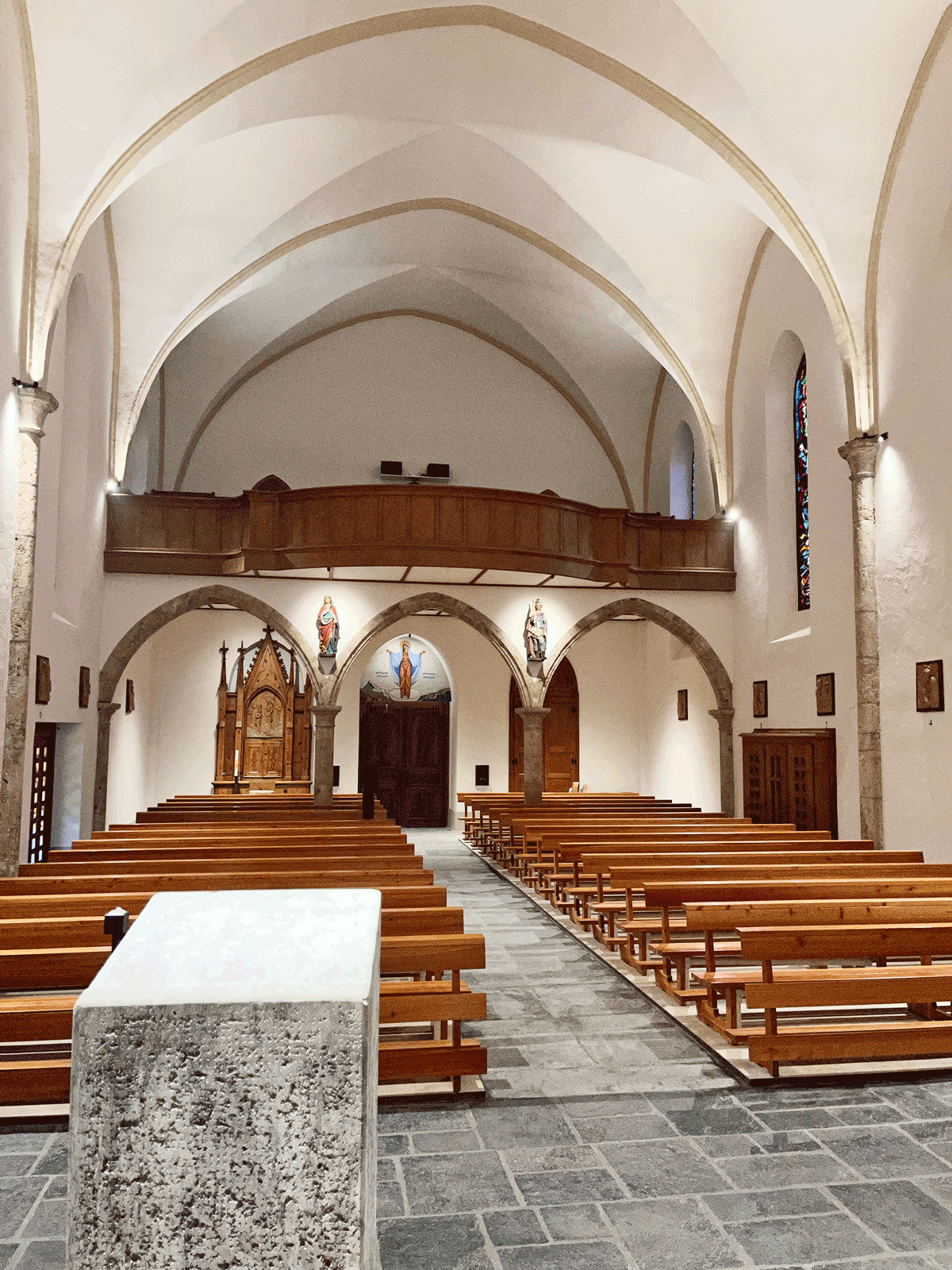

TEXTE ET PHOTOS PAR L’ABBÉ FRANÇOIS ROTEN

Si l’art a été, dès le début du christianisme, considéré comme important dans la vie de l’Eglise, c’est parce qu’il nous parle de Dieu et nous rapproche de lui. A travers le beau, le bien et le vrai, le croyant distingue la présence du Créateur, de Celui qui, devant la beauté de ses œuvres au commencement des temps, «vit que cela était très bon» (Genèse 1, 31).

Au-delà de la simple recherche esthétique, l’art sacré veut être un chemin qui dit Dieu, qui signifie sa présence, qui permet à l’homme de s’approcher de lui.

Cela est particulièrement remarquable dans l’élaboration des églises et des objets destinés au culte divin qui, selon les mots du Concile Vatican II, doivent être «dignes, harmonieux et beaux, capables de signifier et de symboliser les réalités surnaturelles» (Sacrosanctum Concilium no 122). Ainsi l’art est comme une porte ouverte vers l’au-delà.

Dans ce contexte nos églises paroissiales et cathédrale sont tout sauf des bâtiments quelconques: leur nom même – ekklêsía en grec – signifie littéralement «la communauté rassemblée». Les églises de pierre sont donc signe des communautés vivantes que nous sommes, chacun étant appelé par vocation baptismale à devenir une pierre vivante de l’édifice spirituel qui est le Corps du Christ (1P 2, 5).

La liturgie souligne cette symbolique lorsqu’au début de la célébration du baptême, elle invite le futur baptisé à «entrer dans la Maison de Dieu afin d’avoir part avec le Christ pour la vie éternelle»: l’entrée dans le bâtiment-église étant signe de l’entrée dans le peuple-église, communauté rassemblée des croyant qui célèbrent leur Dieu.

Dans l’église de Salins…

… récemment restaurée.

Le symbolisme de l’art sacré

PAR SŒUR CATHERINE JERUSALEM | PHOTO: FLICKR

Ambon, chœur, aube, sacré… Ces mots me sont familiers depuis l’âge de 10 ans. Mon papa était sacristain et je passais beaucoup de temps avec lui dans l’église paroissiale.

Le langage du sacré, quelle que soit la tradition, est toujours de nature symbolique. Comme le dit René Guénon, « l’homme qui n’est pas de nature purement intellectuelle a besoin d’une base sensible pour s’élever vers les sphères supérieures ». Pour comprendre le sens caché des œuvres sacrées, il faut apprendre à les décoder. Ce n’est pas chose facile, car, au cours des siècles, l’homme a développé de très nombreux langages symboliques à partir de ce qui lui était familier. Afin de protéger la Sagesse que ces images renfermaient, il a souvent refusé d’en livrer les clefs, ne les transmettant qu’à des membres du clergé ou à d’autres initiés.

Symbole : le mot nous vient du grec (syn-ballein : jeter ensemble), reprenant l’image du tesson de poterie brisé dont les morceaux servent à l’origine de signe de reconnaissance entre les partenaires d’un contrat. Depuis Pythagore, on utilise ce mot pour désigner un moyen d’accès à un niveau supérieur et caché de description de la réalité. La symbolique nous invite à trouver la réalité supérieure cachée derrière sa forme visible.