Nouvelle année ! Un nouveau chapitre, un nouveau couplet… ou simplement la même vieille histoire ? Le choix nous appartient ! Dans les magazines, sur le Web, partout, on nous suggère de nouveaux défis. C’est peut-être le moment d’envisager un changement, de prendre de bonnes résolutions et de les tenir.

Marie de la cité des Fourmis

Le saint ou le bienheureux, n’est pas seulement celui qui a vécu il y a longtemps, dans un pays et un contexte différents des nôtres. Il peut être compatriote, contemporain et vivre dans des conditions assez semblables aux nôtres. Découvrons-le dans cette nouvelle rubrique.

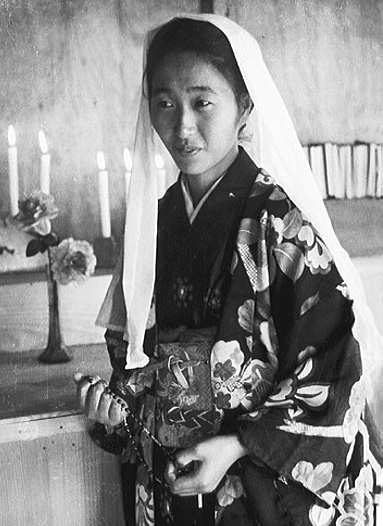

Au Pays du Soleil Levant, Elisabeth Marie Satoko Kitahara s’est engagée sa vie durant auprès des plus pauvres de Tokyo. Une courte vie, dont la fulgurante conversion marque les esprits. Le 23 janvier 2015, le pape François reconnaît l’héroïcité de ses vertus et la déclare vénérable.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTO : DR

Un jour de mars 1948, Satoko Kitahara, étudiante en pharmacie de l’Institut de Médecine de Showa Women’s University, près de Tokyo, se promène tranquillement avec une camarade de classe lors d’une visite de Yokohama.

Indéfinissable émotion

Les deux amies remarquent un homme compatriote qui entre dans l’église du Sacré-Cœur de Yokohama. Prise de curiosité, Satoko fait de même. A l’intérieur, ses yeux se posent sur une représentation de Notre Dame de Lourdes. Elle est submergée par une « indéfinissable émotion ». Elle est loin d’imaginer que cette mystérieuse femme sur son piédestal va changer sa vie.

Le père de Satoko, de religion shinto, ne partage pas ce nouvel intérêt pour le christianisme, mais ne s’oppose pas non plus aux aspirations de sa fille. Il essaie tout de même de la dissuader de s’engager sur cette voie. La passion de Satoko pour sa nouvelle foi est plus forte. Elle demande à l’évêque local une dispense pour pouvoir se faire baptiser tout de suite, car elle aspire à entrer dans les ordres. Malheureusement, le diagnostic d’une tuberculose lui ferme les portes du couvent. Elle découvre un article intitulé, Une croix à Arinomachi (la ville des fourmis), un bidonville de Tokyo hébergeant les chiffonniers de la ville. Le frère Zeno Żebrowski est missionnaire auprès de cette population. Satoko s’engage avec lui auprès des plus pauvres. A mesure que son engagement grandit, ses forces déclinent, rongées par la tuberculose. Elle s’éteint dans les bras de sa mère, en janvier 1958, à l’âge de 28 ans.

En 2015, le pape François reconnaît l’héroïcité de ses vertus et la déclare vénérable. Elle est fêtée le 23 janvier, jour anniversaire de son décès.

Pourquoi a-t-on congé à Carnaval ?

C’est vrai, Carnaval n’est pas à proprement parler un jour férié… même si on aimerait bien avoir congé. Le Carnaval de Monthey est (presque) sacré ! Alors il mérite bien un petit décodage… historique et spirituel.

Peintures murales, abbatiale de Payerne

PAR AMANDINE BEFFA

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Nous avons parfois l’impression que les églises médiévales étaient sobres. En effet, la majorité des églises qui restent aujourd’hui ont des murs nus. Pourtant, c’était loin d’être le cas, en particulier à la période romane. Les techniques architecturales ne permettant pas de percer de grandes fenêtres, il était nécessaire de faire quelque chose des grandes surfaces de l’édifice. C’est l’apogée de la peinture et en particulier de la fresque.

L’abbatiale de Payerne a été partiellement détruite à travers les siècles. Elle a subi deux incendies et a servi de grenier, puis de prison et de cantonnement militaire à partir de la Réforme. Toutefois, elle nous donne une idée de ce à quoi ressemblaient les églises médiévales. Elle conserve en effet de nombreux décors peints datant du XIe au XIIIe siècle. Il est impossible de parler de toutes les œuvres en quelques lignes et il vaut vraiment la peine de se rendre sur place en personne pour les admirer.

Au détour du narthex (l’entrée de l’église), on découvre une étonnante représentation de la Sainte Trinité.

En bas à gauche, un homme est à genoux. Il est revêtu d’un manteau à capuche et coiffé comme les moines. Il s’agit probablement du donateur.

Au centre, Dieu le Père soutient le Fils en croix alors que l’Esprit veille sous forme d’une colombe.

La scène est déjà touchante lorsqu’on la contemple, mais elle prend un sens encore plus profond si on lit le texte de la Passion en même temps : « Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27, 46)

A nous qui avons parfois envie de demander : « Où étais-tu lorsque je me sentais abandonné ? », le Père semble répondre : « Je portais ta croix… »

Comment rapprocher les familles des parcours de l’initiation chrétienne de cette prière communautaire ?

Dans la série de présentation des travaux de diplôme du parcours de formation «Théodule», voici ci-dessous le résumé du travail effectué par Virginie Maret. Son travail porte sur la messe mise en relation avec les parcours de catéchèse.

Le langage de l’art sacré

PAR JUDITH BALET HECKENMEYER

PHOTOS: JUDITH BALET HECKENMEYER, CHRISTIANE MICHAUD

Comment représenter ce qui est sacré? Arrivera-t-on jamais à représenter cette flamme qui habite l’âme? Nos moyens sont dérisoires face à cette immensité d’amour qui emplit tout notre être. Ce langage est fait de symboles, de touches personnelles qui restituent la vision de chaque artiste et qui ne sera que partielle, momentanée. On ne peut pas prendre une photo d’une personne et prétendre que c’est toute sa vie! Le langage utilisé pour exprimer le sacré me semble donc être un cliché, un instantané de communion avec ce qui élève le cœur et l’âme de celui qui s’exprime par l’art.

Comment représenter ce qui est sacré? Arrivera-t-on jamais à représenter cette flamme qui habite l’âme? Nos moyens sont dérisoires face à cette immensité d’amour qui emplit tout notre être. Ce langage est fait de symboles, de touches personnelles qui restituent la vision de chaque artiste et qui ne sera que partielle, momentanée. On ne peut pas prendre une photo d’une personne et prétendre que c’est toute sa vie! Le langage utilisé pour exprimer le sacré me semble donc être un cliché, un instantané de communion avec ce qui élève le cœur et l’âme de celui qui s’exprime par l’art.

En pensant à l’art sacré, je revois les magnifiques sculptures de Jean-Pierre Augier que j’ai découvertes au Grand-Saint-Bernard. Comment cet homme peut-il, avec des faux, des pièces de métal froides et coupantes, faire passer autant d’amour, de délicatesse et de sacré dans ses œuvres? Il en est une à Martigny, devant la maison de la visitation derrière l’église. Ce qui naît de ces pièces de métal, par les mains de M. Augier, est juste renversant, bouleversant.

Dans un autre registre et avec d’autres matériaux, Christiane Michaud (de Fribourg) peint. Depuis plusieurs années, ses toiles sont habitées, inspirées par la foi. Elle a peint nombre de suaires. Ses œuvres sont également empreintes de délicatesse, de finesse et laissent une belle place à la contemplation.

L’art sacré serait-il une invitation, un prétexte à la contemplation, au recueillement ? Certains parlent français, d’autres allemand. L’art sacré nous parle par des textes, de la musique, des chants, des sculptures, des peintures, des fresques, des bâtisses. Chacun y est sensible différemment et à sa manière, selon son tempérament, selon ce qu’il traverse, selon l’ouverture de son cœur au plus grand que soi, au meilleur de chacun qui s’exprime.

Ouvrons nos yeux et laissons-nous pénétrer par tout ce qui réveille le sacré en nous, surtout en ces temps de la nativité, ouvrons notre cœur à Dieu et ses multiples manifestations d’amour.

Oser l’aventure

TEXTE ET PHOTO PAR MARION PERRAUDIN

Oser l’aventure,

Oser prendre la route,

En suivant la clarté de l’étoile brillant sur la maison du pain,

Cheminer malgré nos doutes !

Cheminer avec nos joies et nos bonheurs.

Oser l’aventure,

Oser prendre la route,

Guidé par la lueur de l’étoile scintillant sur l’humble crèche

Savoir reconnaître sur le visage des personnes que l’on rencontre

Le Visage de l’Enfant qui va venir.

Oser l’aventure,

Oser prendre la route,

En laissant la lumière de l’étoile éclairer notre cœur

S’abandonner à la confiance

Pour se laisser rejoindre au cœur de notre vie par l’Emmanuel.

Oser l’aventure,

Oser prendre la route,

Lorsque la clarté de l’étoile se cache à nos yeux,

Et que tout semble voilé,

Pour découvrir le cadeau de l’amour,

Reposant dans l’étable de notre cœur.

Oser l’aventure,

Oser prendre la route,

En fixant notre regard sur l’étoile qui a conduit les mages

Qui conduira nos pas sur les chemins de l’an nouveau

Pour qu’au fil des jours,

Nous laissions la Lumière de l’Emmanuel

Habiter notre vie.

Une proposition…

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

… de bibliothèque d’objets en prêt

Besoin d’une perceuse pour faire des trous dans le Gruyère ? Un casque antibruit pour ne plus souffrir des répétitions de cor des Alpes de votre voisin ? Plus sérieusement, pourquoi acheter un objet que vous n’utiliserez qu’une seule fois ? Empruntez-le ! La Manivelle fonctionne exactement comme une bibliothèque ou une ludothèque. Il suffit de vous inscrire, de payer une petite cotisation, de réserver l’objet sur lequel vous avez jeté votre dévolu et de l’emprunter pour une période définie. Toutefois, attention, la Manivelle fonctionne de la même manière qu’une bibliothèque, les oublieux paient des frais de retard… Plus d’informations et lieux de prêts sur manivelle.ch

… Pour emprunter à vos voisins ce qu’il vous manque

Frapper à la porte de son voisin pour lui emprunter un caquelon à fondue ou une pompe à vélo se pratique de moins en moins. Chacun préfère posséder « ses » objets. Pumpipumpe rend tous les objets cachés dans les appartements, armoires et caves visibles. L’association à but non lucratif créée en 2014 à Berne est un outil pour activer le réseau de voisinage. Pour que cela fonctionne, il faut rendre ces objets visibles là où les voisins passent quotidiennement, c’est-à-dire aux boîtes aux lettres. Pumpipumpe propose donc sur son site web une série d’autocollants à apposer sur sa propre boîte afin de montrer à ses voisins quels objets vous êtes disposés à prêter. Qui sait, le prêt d’un objet pourrait déboucher sur un apéro ou même une fondue dans un caquelon… partagé ! Plus d’informations et autocollants disponibles sur Pumpipumpe.ch

Rencontre avec Florine Keller, photographe et thérapeute

Je rencontre inopinément Florine alors qu’elle circule dans l’église de Martigny, prenant des photos à l’occasion de la bénédiction d’un couple. On échange rapidement quelques mots, car la célébration doit commencer. La jeune femme est photographe et thérapeute. Elle vit à deux pas de l’église, c’est un profil intéressant, me dis-je. Qu’aurait-elle à partager ? Je me prends à lui proposer sans détour une interview pour votre magazine préféré…

Spectacle théâtral « La Lumière du désert »

Cette pièce de théâtre nous fera entrer dans l’aventure spirituelle et humaine de saint Charles de Foucauld. Un homme toujours en recherche : une lumière dans les déserts de nos vies.

Une aventure spirituelle et humaine fascinante… Vicomte Charles de Foucauld, riche, jeune indiscipliné, athée, officier de cavalerie, explorateur, géographe, linguiste, puis moine cistercien, prêtre, ermite au Sahara, marabout chrétien des Touaregs, frère universel, toujours en quête de sens, de vérité, d’authenticité et d’absolu. Il voulait des compagnons, il mourra dans la solitude. Il a cru apporter l’Evangile aux Musulmans, il a été assassiné par l’un d’entre eux. Il pensait que la France apporterait les lumières de la civilisation au Maghreb, elle en sera expulsée. Mais frère universel il reste à jamais. Un précurseur silencieux, une voix dans le désert ? « Il tient une place essentielle dans l’ordre du monde. »

➯ A Martigny, dimanche 8 janvier 2023 à 16h à l’église de Martigny-Bourg.

Entrée libre. Collecte à la sortie.

Nos ados à Lourdes: pèlerinage d’été 2022

Cette année le pèlerinage des «Ados de Lourdes» a rassemblé une trentaine d’Ados venus principalement du diocèse de Sion mais aussi de celui de Lausanne-Genève et Fribourg. Ils étaient encadrés par cinq animateurs et deux prêtres. Adeline Meuwly, Emeric Gendre, Ahmid-Nicolas Diawara Tercitano et Camille Berset de notre Unité Pastorale y ont participé. Ci-dessous un récit de cette formidable expérience.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALINE JACQUIER (ANIMATRICE GROUPE ADOS LOURDES

C’est en car que nous avons quitté le Valais vendredi soir vers 19h pour nous retrouver à Lourdes samedi matin à 9h. A peine arrivés, nous avons pris possession de notre campement au « Village des Jeunes ». Les ados logeaient sous tentes alors que les animateurs dormaient dans le chalet attenant, privilège de l’âge ! Les repas de midi étaient pris au réfectoire et préparés par notre formidable équipe cuisine. Quant à ceux du soir, nous les mangions autour du feu de camp.

Sur les pas de Bernadette

Comme nous étions arrivés deux jours avant le reste des pèlerins romands, nous en avons profité pour visiter la région, notamment les grottes de Bétharram. La partie ouverte au public s’étend sur 2,8 km et comprend une impressionnante dénivellation de 80 mètres. Avec la canicule qui nous guettait à l’extérieur, cette sortie fut très appréciée par l’ensemble du groupe. Nous nous sommes également rendus à Bartrès, petit village à 3 km de Lourdes, où se situe la bergerie, endroit où Bernadette gardait ses moutons.

La majorité de nos activités se passaient au sanctuaire ou dans les environs. Pour certaines d’entre elles, notre groupe se séparait. Les plus âgés ont eu la possibilité, tout au long de la semaine, de seconder les hospitaliers et brancardiers auprès des malades et personnes en situation de handicap.

Quant à nous, dont c’était la première fois à Lourdes, nous sommes allés marcher sur « les pas de Bernadette » en visitant les lieux où elle a vécu. Nous avons aussi appris à mieux la connaître grâce à la comédie musicale qui est jouée à Lourdes durant tout l’été.

Lourdes, lieu de grâces

Marie avait dit à Bernadette : « Viens boire à la source et t’y laver. » Nous avons pu passer plusieurs fois à la grotte, boire à la source ainsi que nous rendre aux piscines pour y effectuer le geste de l’eau (l’immersion n’est actuellement plus possible en raison du Covid). Pour accompagner nos prières, nous avons brûlé des cierges aux intentions qui nous avaient été confiées. Au cœur de notre pèlerinage, nous avons vécu un moment fort de communion avec l’ensemble des autres pèlerins lors de la procession mariale.

L’évêque du diocèse du Valais, Mgr Jean-Marie Lovey, a présidé le pèlerinage. Il a passé la soirée du jeudi en notre compagnie, au « Village des Jeunes ». Nous avons pu lui poser des questions et partager librement avec lui autour d’une raclette.

Vendredi matin, le réveil fut plus difficile que les jours précédents car il était synonyme de rangement du camp. Après la célébration mariale d’envoi et avant de monter dans le car pour rentrer chez nous, nous avons rempli une dernière fois nos gourdes à la source de la grotte en promettant à Marie et Bernadette d’y revenir l’année prochaine mais cette fois avec nos amis.

Notre Dame de Lourdes, prie pour nous !

Témoins de la foi auprès des jeunes : Aline et Camille

Aline Jacquier et Camille Vianin sont depuis septembre engagées au Service diocésain de la jeunesse, en compagnie de Gaëtan Steiner. En quelques mots clés, portraits croisés de ces deux aînées de famille, envoyées en mission par notre Eglise.

Buisson ardent et icônes…

… relecture de mon chemin de foi

PAR JEAN-MARC WILD | PHOTOS : MATTHIAS WILD

En recherche du Vivant, la nature a été, très tôt dans mon enfance, un miroir qui reflète ce qui est beau et vrai. Je l’ai reproduit, en dessinant et en peignant des animaux, des plantes et puis des paysages. Avec cette pas- sion du Vivant, durant ma jeunesse, mon regard a commencé à pénétrer l’interface du visible; pour chercher ce qui est «de rière» l’apparence; l’Etre qui ordonne tout.

Après un parcours aux Beaux-Arts à Berne et une formation théologique de deux ans à l’école de la Foi à Fribourg, ma recherche du Vivant et l’expression artistique personnelle se mêlent et se fécondent. Dans notre quotidien matériel et jusque dans notre chair, n’y a-t-il pas une révélation qui vient de l’Esprit, un Souffle du Vivant qui cherche à s’exprimer?

En traversant une forêt, en Crète, sur les pas de saint Paul avec une quinzaine de jeunes de notre Unité Pastorale, je méditais sur la force de la Vie en admirant des arbres géants. Entre deux, des géants couchés pourrissaient et se décomposaient pour retourner à la petitesse de la poussière, me renvoyaient la question: que fais-tu de ta vie? En emportant un bout de bois chez moi, cette question, résistant au temps, s’est transformée en une expression de ma foi.

Le bout de bois est devenu un buisson ardent. Dans toute la matière, dans chaque être, une lumière habite, intérieure et invisible. Une lumière incréée comme dirait un croyant orthodoxe; le JE SUIS, le nom de Dieu révélé à un curieux Moïse. Le nom que le Christ incarne et révèle en affirmant: Je SUIS la VIE – Je SUIS la LUMIÈRE du monde. C’est existentiel: qu’est-ce qui peut me séparer de l’Amour fondateur du Christ – ni la mort et la décomposition, ni l’enfer et les esprits… (d’après Rm 8, 38-39).

L’art serait-il sacré dans la mesure où une œuvre matérielle laisse transparaître une lumière christique qui éclaire et attire tout être?

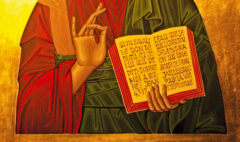

A Hauterive, accompagné par un moine iconographe, j’ai pu «écrire» deux icônes. Ce n’est plus mon expression personnelle et artistique qui compte, mais l’expression d’une longue tradition qui veut rendre visible l’ordre profond des choses – la Parole divine révélée dans l’histoire de l’humanité. Comme un vitrail enseigne lorsqu’il est traversé par la lumière, l’icône renvoie à une autre dimension par la lumière intérieure de la foi.

Là, justement, où mon regard s’arrête sur le visage du Christ, représenté, matérialisé par une superposition de couches de peinture; là, ma foi m’ouvre à « ce qui est derrière », à une présence transcendantale. Le sensible devient une passerelle pour le spirituel. Dans une icône bénie il y a quelque chose de l’ordre du sacramentel.

Les Paroles que j’ai choisi d’inscrire dans le livre ouvert du Christ bénissant, sont devenues le roc de ma prière quotidienne: «Si tu savais le don de Dieu… et Celui qui te dit : Donne-moi à boire.» (Jn 4, 7-17) Chaque matin, je me rappelle que ma vie est fondée et ancrée dans un don gratuit. Le «Si» de l’affirmation de Jésus me fait aussitôt prendre conscience de mon non-savoir face à ce don de Dieu qui me dépasse infiniment ! Mais malgré cette petitesse, le Christ m’invite à lui donner à boire! Deux soifs se rencontrent. N’est-ce pas cela la prière? Lui donner à boire moi- même durant ces moments que je Lui offre avant de commencer la journée.

C’est un long chemin de fidélité, où l’Autre travaille plus que moi-même, où Sa patience dépasse la mienne, où Son Amour réanime le mien – jusqu’au moment où je pourrai supporter la question que Jésus a posée à Pierre: M’aimes-tu vraiment?

Jeunesse-Lumière

A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Au tour de la Valaisanne Viviane Gay-des-Combes de prendre la plume.

PAR VIVIANE GAY-DES-COMBES | PHOTOS : DR

Je m’appelle Viviane, j’ai 27 ans, je viens de Martigny et j’ai terminé mes études d’assistante en pharmacie. L’année dernière, j’étais à Jeunesse-Lumière, une école de prière et d’évangélisation. C’est une école catholique qui accueille des jeunes entre 18 et 30 ans pour vivre ensemble une expérience de foi et de charité fraternelle.

Cette année, nous étions 23 jeunes de huit pays différents à vivre ensemble dans une grande maison dans le sud de la France, à deux heures de Toulouse. Notre année s’est articulée autour de quatre piliers. La vie de prière, la vie fraternelle, la vie de mission et la vie de formation. Cette expérience m’a beaucoup apporté sur le plan spirituel et humain. Construire une vie de prière m’a aidée à mieux démarrer mes journées et m’a permis de les vivre plus sereinement. Je me sentais apaisée les jours où j’avais prié le matin.

Les différents cours donnés par des laïcs ou des prêtres de la région portaient sur la bible, l’oraison ou encore la vie consacrée ou le mariage. Ces cours m’ont permis d’apprendre davantage sur ma foi et de poser toutes mes questions pour pouvoir mieux comprendre en quoi je crois et pourquoi. Le dernier pilier était la mission. Nous sommes partis à la rencontre de jeunes étudiants dans des collèges privés catholiques. Nous leur avons partagé notre joie de croire, comment on vivait notre foi au quotidien et qu’est-ce que cela nous apportait. Nous leur avons aussi transmis notre témoignage de vie.

Ce qui m’a le plus touchée, c’est la vie fraternelle. Apprendre à connaître d’autres jeunes, vivre avec eux, partager les joies et les peines ensemble, se découvrir à travers les autres, apprendre à s’aimer, se pardonner sont toutes des expériences que j’ai vécues cette année. Elles m’ont permis de grandir et de mieux me connaître. J’ai tissé de beaux liens d’amitié avec eux et je me réjouis de les revoir. Pour la suite, j’ai le désir de partir fonder l’école Jeunesse Lumière à l’île Maurice avec trois autres jeunes de mon année.

Se lancer dans une nouvelle aventure, participer à la fondation de l’école, découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays sont des éléments qui m’ont motivée à me lancer dans ce nouveau projet.

Je suis en attente du visa et dès que possible, je m’envole là-bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir dans la prière ou financièrement.

Merci de votre soutien et en Union de prière !

(CH95 0076 5000 C088 6684 1).

Festival

L’art sacré a son festival. A Sion. Le FAS !

Initialement nommé Festival de Musique Sacrée, essentiellement consacré à cet art majeur, le rendez-vous annuel proposé par la Maîtrise de la Cathédrale est devenu le Festival d’Art Sacré, permettant ainsi la découverte de nouvelles réalités artistiques : architecture, peinture, etc.

LILIANE VARONE ET JEAN-HUGUES SEPPEY | PHOTOS : CC-CAHINAC

Le 17e FAS se décline donc à nouveau en musique et en peinture. Les façades majestueusement habillées par les reproductions de tableaux du Caravage, vous accueillent, de messe en messe, de concert en récital. Bienvenue !

Les concerts

➤ Donné par l’Ensemble vocal de la Maîtrise ainsi que par le prestigieux ensemble Les Sacqueboutiers de Toulouse, le concert du 4 décembre est construit autour du Caravage et en lien avec l’exposition. Il se veut varié, jouant sur les contrastes à la manière du grand peintre et incluant des pièces de l’époque ainsi que d’autres œuvres musicales en lien avec le peintre milanais.

Dimanche 4 décembre à 17h – Aux couleurs du Caravage

➤ Place aussi aux artistes locaux pour le concert du 11 décembre avec un trio valaisan: l’excellente soprano Franziska Heinzen chante des airs baroques, accompagnée de la dynamique violoncelliste Lina Luzzi et de l’organiste Jean-David Waeber. Franziska et Jean-David sont deux musiciens employés de la Maîtrise à qui est confiée le joyau qu’est l’Ecole Maîtrisienne, rassemblant une trentaine de jeunes en formation.

Dimanche 11 décembre à 17h – Caprices d’Amour

➤ Le chœur Novantiqua, avec son nouveau chef, Sylvain Jaccard, vous propose, le lendemain de Noël 26 décembre, une (re)découverte de la Messe en Sol majeur de Francis Poulenc que le compositeur a dédiée à la mémoire de son père, grâce auquel il estime avoir « etrouvé la foi». Novantiqua vous propose aussi une interprétation renouvelée de ses Quatre motets pour le temps de Noël.

Deux pièces récentes entourent les œuvres de Poulenc: le Lark Ascending de Ralph Vaughan Williams ainsi que The Ancient Prairie du compositeur letton Ēriks Ešenvalds.

Lundi 26 décembre à 17h – La Découverte

➤ Dimanche 8 janvier, Les Jeunes à l’Unisson, Ecole Maîtrisienne, Singschule Oberwallis et Chœur d’Hommes de la Schola (à découvrir dans L’Essentiel de janvier).

Les récitals d’orgue

L’organiste titulaire Edmond Vœffray et l’organiste adjointe Catherine Gremaud-Babel font résonner les grandes orgues de la Cathédrale, les mardis 20 décembre (M. Vœffray) et 3 janvier (Mme Gremaud-Babel) à 19h30. A l’issue de chaque récital, vous avez la possibilité de monter à l’orgue pour une visite de l’instrument.

L’événement Caravage

photo : Domaine public

Dans la Cathédrale, l’exposition de reproductions grandeur nature de tableaux du peintre italien Le Caravage. A ne pas manquer !

« L’art, voie royale vers Dieu »

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Recevant les mécènes des Musées du Vatican quelques mois après son élection (2013), pape François leur a déclaré : « A chaque époque, l’Eglise a fait appel aux arts pour exprimer la beauté de sa foi et proclamer le message évangélique de la magnificence de la création de Dieu, de la dignité de l’homme créé à son image et ressemblance et du pouvoir de la mort et de la résurrection du Christ pour apporter rédemption et renaissance à un monde marqué par la tragédie du péché et de la mort. »

Tout est bien résumé : l’art exprime la foi d’une époque de l’Eglise. Il parlait jadis et ne peut ne plus parler aujourd’hui, mais chaque époque produit son art, devrait produire son art, exprimant la foi des contemporains. L’important est ce qu’il provoque dans le cœur de celle ou celui qui regarde : « Contempler le grand art, expression de la foi, aide à retrouver ce qui compte dans la vie », dira-t-il en 2018.

Risque de stagnation

Reprenant le thème du chant sacré, en 2017, il rappelle : « D’un côté, il s’agit de sauvegarder et valoriser le patrimoine riche et multiforme, hérédité du passé, en l’utilisant avec équilibre aujourd’hui et évitant le risque d’une vision nostalgique et archéologique ; d’autre part, il est nécessaire de faire en sorte que la musique sacrée et le chant liturgique soient pleinement inculturés aux langages artistiques et musicaux d’aujourd’hui. »

De même, avec le rite tridentin, qui est une « liturgie morte pour quelques vivants », qui souffre d’« indietrismo »1 et qui est déconnecté de l’esprit du Concile Vatican II, notamment son ecclésiologie. C’est plus qu’une question de goût – ce que l’art est aussi – car par l’art, on catéchise : et certaines images fausses sont tenaces (Dieu est-il un vieillard aux cheveux chenus ?) mais nécessitent un balayage…

Au cirque !

Jongleurs et clowns sont parfois présents aux audiences du mercredi et François ne manque pas de les remercier pour leur « travail de beauté qui fait du bien à tous ». N’est-ce pas le but de toute forme d’art dans le fond, qui plus est de l’art religieux ?

1 Mot italien, littéralement « en-arriérisme » ou « retour en arrière », récurrent chez François pour décrire cette nostalgie de certains Catholiques à croire que « c’était mieux avant »…

La Beauté dans l’art chrétien

PAR L’ABBÉ LÉONARD BERTELLETTO,

CURÉ-DOYEN

PHOTO: RAPHAEL DELALOYE

A son origine, ces paroles de la Genèse, au premier soir de la création du monde: «Et Dieu vit que cela était beau.» Dieu est beauté. Des siècles durant, belles étaient les œuvres des hommes inspirés pour rendre gloire au Créateur de toutes choses. Figurez-vous, mes frères, si vous le pouvez, quelle est la Beauté. Tous ces belles choses que vous voyez, que vous aimez, c’est Lui qui les a faites. Si elles sont belles, combien Beau est-il lui-même?» (Saint Augustin) Contemplant la beauté des choses visibles, bien pensées, réalisées avec talent, nous cheminons vers celui qui est la Beauté même.

La Création Nouvelle, née de la résurrection du Christ, incite le chrétien à se passionner pour une culture de la beauté. Malheureusement, nous connaissons un cancer qui ronge l’Eglise de l’intérieur d’elle-même: la culture du moche. Un grand nombre d’éléments très moches défigurent la vie de l’Eglise d’aujourd’hui. Dans sa liturgie, dans sa musique, dans son architecture, nous sommes loin de l’intelligence et de la splendeur des temps passés. La laideur n’évangélise personne, elle conduit à l’indifférence, au mépris de la religion, et finalement, à son abandon complet.

Au contraire, il importe beaucoup pour nous d’apprécier des œuvres d’art authentique qui nous rapprochent de Dieu: davantage que les paroles, la communication non verbale de ce qui fait du bien à voir et à entendre joue un rôle primordial dans la transmission et dans l’accueil du message du Christ.

Une bonne pâte

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS: DR

Gritti-quoi? Gri-tti-bänz! Mais oui, vous savez… cette préparation en pâte sucrée que l’on mange à l’approche de la Saint-Nicolas. Un bonhomme en pâte, quoi! Fallait le dire plus tôt…

Disponible de la mi-novembre à la fin décembre sur tous les étals de boulangeries, ce petit bonhomme en pâte ou Grittibänz est très étroitement lié au 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Le terme en lui-même est composé de deux mots. Gritti, provient de Gritten et se traduit par «écarter les jambes». Bänz, quant à lui, est la forme abrégée du prénom «Benedikt» qui, en raison d’une occurrence fréquente, est utilisé de manière générale pour désigner un «homme». Par corrélation, il désignait le Schmutzli, personnage païen aux manières austères qui devint le sujet du bienveillant évêque Saint-Nicolas.

L’un des plus anciens témoignages d’une figure de pâte en forme d’homme, le jour de la Saint-Nicolas, se trouve dans la maxime de Saint-Nicolas du réformateur zurichois Heinrich Bullinger datant de 1546. Il est à souligner que la figurine en question est un Grittibänz féminin. Il semblerait donc que pendant longtemps, les pâtisseries en forme de femmes n’étaient pas aussi rares qu’aujourd’hui… Par ailleurs, la vénération de Saint-Nicolas s’étant implantée au nord des Alpes dès le XIe siècle, différentes coutumes en ont découlé au fil du temps. L’une d’entre elles trouve son origine dans le nord de la France et consiste à élire parmi les élèves, le jour de la Saint-Nicolas, un enfant-évêque qui dirige le monastère et l’école le temps d’une journée. La plus ancienne source rapporte une telle coutume à Bâle au XIVe siècle: les enfants traversaient la ville avec à leur tête un enfant-évêque déguisé. Tous recevaient un Wecken – un petit pain – à base de farine blanche. Puis, à partir du XIXe siècle, les sources commencent à indiquer que l’on mangeait des Teigmännli – bonshommes en pâte – le 6 décembre. C’est ainsi que la première référence au nom actuel de Grittibänz fait son apparition.

Les petits Romands, eux, ne découvrent cette spécialité qu’à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Avant cela, ils devaient se «contenter» des biscômes et des mandarines de Saint-Nicolas et des anailles – noix et noisettes – du Chalande genevois.

Recette: Grittibänz – Bonhomme en pâte de la Saint-Nicolas

| Temps de préparation | Temps de repos | Temps de cuisson |

|---|---|---|

| 40 minutes sur deux jours | 2 heures | 25 |

Le Grittibänz est de retour! Annonciateur de la proche venue du Saint-Nicolas, mais aussi de son acolyte le Père Fouettard… Si votre soulier contient un morceau de charbon au lieu de la friandise tant attendue, cela ne signifie qu’une chose: il faudra être plus sage l’année prochaine!

Ingrédients pour la pâte

- 500 g de farine pour tresse

- 1 ½ cc de sel

- 3 ½ cs de sucre

- ½ dé de levure (env. 20 g) émiettée

- 80 g de beurre en morceaux, ramolli

- 3 dl de lait tiède

Ingrédients pour le façonnage

- 8 raisins secs

- 1 œuf battu

- 2 cs de sucre en grains

Préparation

- Préchauffer le four à 180°.

- Dans un récipient, mélanger la farine, le sel, le sucre et la levure.

- Ajouter le beurre et le lait puis pétrir le tout en une pâte souple et lisse. Couvrir et laisser lever à température ambiante pendant env. 2 h jusqu’à ce que la pâte double de volume.

- Couper la pâte en 4 morceaux et former des rouleaux avec. Découper env. ¼ dans chacun d’eux pour la tête.

- Pour les jambes, entailler le tiers inférieur de chaque rouleau. Pour les bras, entailler en biais le tiers supérieur de chaque rouleau. Avec les bouts de pâte découpés, former des boules ovales et les replacer sur les corps. Représenter les yeux à l’aide de raisins secs. Mettre les bonshommes en pâte sur une plaque chemisée de papier cuisson et les laisser lever pendant encore 30 min. env.

- Les badigeonner d’œuf et saupoudrer de sucre en grains. Faire cuire env. 25 min. dans le bas du four préchauffé. Sortir et laisser refroidir sur une grille.

La beauté du Temple

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Si le pape François nous invite, dans La joie de l’Evangile (n. 167), à emprunter en pastorale et catéchèse la voie de la beauté (via pulchritudinis), c’est que la personne du Christ incarné comble notre vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde.

L’art sacré, soit dans la richesse du patrimoine passé, soit dans la floraison des productions actuelles, est ainsi à même d’offrir un langage symbolique, dans la ligne des paraboles du Nouveau Testament. Car le corps du Christ manifeste pleinement la présence de Dieu, ainsi que le signifiait déjà le Temple d’Israël chanté par le prophète Ezéchiel (chapitre 47). Comme l’eau vive s’échappait du côté droit du sanctuaire pour faire fleurir la nature sur son passage et assainir la Mer Morte, ainsi Jésus sur la croix laisse couler de son sein l’eau et le sang qui transmettent l’Esprit à l’humanité à travers les siècles. C’est en son corps ressuscité, rebâti en trois jours (Jean 2, 19), que le Christ fait habiter la plénitude de la divinité qui se répand sur l’univers.

La magnificence du Temple ancien d’Ezéchiel rejaillit sur le Temple Nouveau que constitue le Crucifié-Transfiguré au Calvaire. Les ennemis de son dessein d’amour n’ont pas réussi à défigurer la beauté du Serviteur souffrant, car son cœur ouvert englobe l’ensemble de l’humanité dans le salut généreusement offert. Si bien que l’Agneau immolé devient lui-même le Temple glorieux de la Jérusalem céleste descendue du ciel (Apocalypse 21, 22). Il est tellement rayonnant de la beauté de sa gloire qu’il sert de flambeau à la Cité parfaite, sa Fiancée et son Epouse (Apocalypse 21, 9), flanqué de douze portes formées d’autant de perles (Apocalypse 21, 21), au cœur de laquelle prennent place les multitudes des nations. Et cette Ville sainte, illuminée par l’Agneau victorieux, « resplendit telle une pierre très précieuse, comme un jaspe cristallin » (Apocalypse 21, 11).

Les assises de son rempart brillent des mille feux des bijoux les plus fascinants (Apocalypse 21, 18-21) et couronnent de ce fait toutes les disciplines artistiques humaines. Puissions-nous tous nous y retrouver pour en admirer l’éclat !

Le langage de l’art sacré

L’art sacré, en Suisse romande, est riche en époques et styles. Aujourd’hui, il nous parle de ce qui habitait le cœur de nos ancêtres.

A l’époque romane (XIe–XIIe), la réorganisation de la vie religieuse entraîne le renouvellement de la construction. On bâtit pour rendre visible la présence du Pape ou celle des ordres religieux comme Cluny qui connaissent un extraordinaire rayonnement. Ainsi que l’écrit Raoul Glaber, un moine bénédictin (v. 985 – 1047) : « Dans tout l’univers… on reconstruit les églises à neuf… il semblait que la terre, se secouant, dépouillait ses vieux vêtements et revêtait çà et là un blanc manteau d’églises. »1

Les édifices sont désormais orientés : le chœur se trouve à l’est. En entrant, le croyant quitte l’ouest, côté du soleil couchant, symbole de mort, pour progresser vers le côté du soleil levant, symbole de Résurrection.

La trace des siècles

En Suisse romande, il n’y a plus d’église en pur style roman. Les siècles y ont laissé leur trace. L’abbatiale de Romainmôtier, l’église de Saint-Pierre-de-Clages ou le temple de Saint-Sulpice témoignent de ce qui nous reste principalement de la période :

une forme de sérénité et de sobriété.

A partir du XIIIe siècle, l’église devient monumentale. La verticalité est une métaphore du désir d’élévation vers Dieu.

C’est une période de renouveau qui combine prospérité, innovation et ferveur. L’art roman est progressivement remplacé par un nouveau style venu du nord de la France.

Le thème du Jugement dernier est certes très présent, mais ce n’est pas le mal qui domine. L’angoisse est accompagnée de l’espérance du salut. Lorsque l’on regarde les œuvres, le paradis prend souvent plus de place que l’enfer. La présence de saints en prière montre une confiance dans

l’intercession.

Langage symbolique

Si l’on a beaucoup dit que l’art est nécessaire parce que le peuple ne savait pas lire, cela ne signifie pas qu’il était inculte. Bien au contraire, il comprend un langage symbolique qui nous échappe parfois aujourd’hui.

L’art vitrail connaît son apogée. Suger, l’abbé de Saint-Denis, parle du « mystère de la lumière comme révélateur divin ».2

Les murs ne sont pas aussi sobres qu’ils le sont aujourd’hui. Le portail latéral de la cathédrale de Lausanne garde quelques traces des peintures qui recouvraient alors les sculptures. La chapelle des Maccabées, dans la cathédrale de Genève, nous donne une idée (certes imparfaite) de ce à quoi les églises pouvaient ressembler.

Catholicisme triomphant

Au XVIe siècle, après l’ébranlement de la Réforme, le Concile de Trente tente

de réagir à ce qui est alors perçu comme la « menace protestante ». L’art joue un rôle majeur, il est utilisé pour tenter de reconquérir les fidèles hésitants. Face à l’austérité réformée, on fait appel aux artistes de premier plan pour faire éclater la beauté. Le catholicisme est présenté comme une religion triomphante qui célèbre la gloire de Dieu.

En ville de Fribourg, le retable de l’église des Augustins ou l’église des Cordeliers nous permettent de goûter au style baroque. C’est Outre-Sarine que l’on retrouve les plus beaux témoignages de l’époque, avec notamment l’abbatiale d’Einsiedeln ou l’église des Jésuites de Lucerne.

Une voie vers Dieu

Il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître la notion de préservation du patrimoine. On prend alors conscience de sa richesse. Il n’est plus question d’innovation, mais de classification et de conservation. Pour Eugène Viollet-le-Duc : « Restaurer un bâtiment n’est pas le préserver, le réparer ou le reconstruire, c’est le replacer dans un état complet qui a pu ne jamais exister à une époque donnée. »3

Alors qu’à la période baroque, on faisait appel aux plus grands noms, il est demandé à l’artiste de s’effacer. L’œuvre doit mener à Dieu.

C’est le style néo-gothique qui prédomine. La période médiévale est prise comme exemple de la chrétienté parfaite. La basilique de Genève est un exemple de l’architecture de l’époque.

Alexandre Cingria publie en 1917 La décadence de l’art sacré. Il dénonce un art qui laisse indifférent et passe ainsi à côté de sa mission. L’artiste est en effet convaincu que l’art permet de mener à Dieu qui est la source de la Beauté. L’homme n’est pas pure intelligence. « Si idéaliste qu’on soit, en effet, il est impossible lorsqu’on est homme, de juger, d’aimer, de prier, d’adorer en pur esprit. Tous les rapports de l’homme à Dieu procèdent toujours des sens. »4

Parmi les nombreuses critiques énoncées par Cingria se trouve la suivante : « Et à cause de ce divorce entre l’art et l’art sacré, les esprits religieux deviennent ennemis de la beauté. La Beauté, quand elle se révèle à leurs yeux dans l’art moderne, représente pour eux le péché. »5 Il est vrai que les résistances sont nombreuses. Mais, comme l’énonce le Père Marie-Alain

Couturier, o.p. : « Il vaut mieux s’adresser à des hommes de génie sans la foi qu’à des croyants sans talent […] Tout art véritable est sacré. »6

Le temps de la contemplation

Et aujourd’hui ? Le Concile Vatican II disait : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père et porteurs d’un message de salut qu’il faut proposer à tous. »7 Est-ce que les bâtiments églises sont toujours le lieu des joies et des espoirs des tristesses et des angoisses des hommes de ce temps ? Est-ce que le langage de l’art sacré nous parle encore aujourd’hui ?

Il est certain que l’art continue à parler aujourd’hui, la Beauté n’a pas perdu son attrait. Le comprendre implique peut-être une initiation, ou simplement de prendre le temps de la contemplation.

1 Cité par communautés d’accueil dans les sites artistiques, CasaQuid Lexico, Paris 2019, p. 57.

2 Cité par Mgr Doré in Doré Joseph, Symbolique des cathédrales, Les Editions du Palais,

Paris 2012, p. 98.

3 Cité par communautés d’accueil dans les sites artistiques, CasaQuid Lexico, Paris 2019, p. 44.

4 Cingria Alexandre, La décadence de l’art sacré, 1917, p. 4.

5 Ibid, p. 64.

6 Couturier Marie-Alain, La leçon d’Assy, 1950.

7 Gaudiumet Spes, no 1.

Le retable de l’église des Augustins,en style baroque, à Fribourg.

Le style baroque s’épanouit dans l’abbatiale d’Einsiedeln.

La basilique Notre-Dame de Genève, un exemple de style néo-gothique.