Yasmine Richon a 44 ans et est domiciliée à Vouvry. Depuis l’âge de 3 mois, elle vit avec une différence appelée hémiplégie. Assez solitaire, elle partage son temps entre des visites chez ses parents – Françoise et Jean – à Martigny-Croix et l’écriture, un art qui la passionne depuis plus de 20 ans. Son souhait le plus cher, c’est de profiter de la vie pour grandir: «à l’école de la vie», comme elle aime à dire.

Saint Joseph…

… chapelle de Posat (Fribourg)

PAR AMANDINE BEFFA

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

L’actuelle chapelle de Posat date du XVIIe siècle. Elle abrite une statue de la Vierge Marie auprès de laquelle on vient en pèlerinage depuis le XVIIIe siècle. C’est toutefois un étonnant tableau de saint Joseph qui nous intéresse.

On reconnaît Joseph à l’établi du charpentier, mais aussi au bâton fleuri. Certains évangiles apocryphes racontent que Marie avait été confiée au temple dans son enfance afin de se préparer à être la Mère de Dieu. Lorsque vint le temps de la marier, on convoqua plusieurs hommes pour choisir celui qui serait son époux. Chacun d’entre eux avait reçu l’ordre d’apporter un bâton et de prier pour que Dieu le fasse fleurir, indiquant que c’était le candidat qu’il avait choisi. C’est celui que tenait Joseph qui a bourgeonné

et c’est ainsi qu’il a été désigné. Le lys a plusieurs significations. Il est entre autres symbole de chasteté, désignant ainsi que l’enfant que Joseph tient dans ses bras n’est pas le sien.

Dieu le Père veille depuis les nuages. La scène est surprenante : l’artiste a osé peindre Dieu. L’Ancien Testament est pourtant formel : « Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel. » (Ex 20, 4) Il faudrait bien plus que quelques lignes pour répondre à cette question. Je préfère vous recommander l’excellent article du Professeur Philippe Lefebvre, o.p., sur la question 1.

Il demeure que saint Joseph se trouve représenté au milieu d’un échange entre la Trinité. Le Fils tend les bras vers l’Esprit alors que le Père bénit toute la scène. Joseph est comme illuminé et il semble que l’Esprit souffle sur lui.

Le jaune du manteau est éclatant. C’est la couleur de la révélation de la sagesse et de l’amour de Dieu. Et quel plus beau signe de la sagesse et de l’amour de Dieu que l’Incarnation ?

1 Article disponible sur internet: LEFEBVRE Philippe, « Peut-on représenter Dieu ?

Un questionnement dans la Bible », Etudes, 2016/3 (Mars), p. 63-72. DOI : 10.3917/etu.4225.0063. URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-2016-3-page-63.htm

Portrait de Daniela Sebrié

TEXTE ET PHOTOS PAR DANIELA SEBRIÉ

Rencontre

Je m’appelle Daniela Sebrié, suis mariée à Gaëtan et maman de trois filles. D’origine argentine, j’habite à Vétroz. Je suis dans la troisième année du Parcours Théodule du diocèse de Sion et effectue mon stage pastoral à la Castalie de Sierre.

Pourquoi t’es-tu engagée dans la pastorale spécialisée ?

Je me suis sentie appelée par Dieu à le suivre et le servir dans la personne en situation de handicap. C’est pour cela que je me suis engagée dans la pastorale spécialisée. Peut-être, aussi parce que depuis mon enfance j’ai créé des liens d’amitié très riches avec des gens handicapés. Des relations qui m’ont beaucoup apporté et donné du sens à ma vie personnelle et spirituelle.

Aujourd’hui je mets mes pas sur ce chemin pastoral avec des craintes, certes, car j’expérimente beaucoup de respect pour ce monde étonnant et fascinant du handicap. Aussi avec confiance, car je sais que le Seigneur est là pour m’inspirer, me soutenir et m’accompagner.

Que signifie pour toi la pastorale spécialisée ?

Pour moi la pastorale spécialisée c’est :

– Une révélation car je découvre, caché dans le signe visible du handicap, dans toute sa vulnérabilité, une sagesse de vie qui m’interroge et me renouvelle.

– Une invitation à me mettre à l’écoute de la parole de Dieu et me rendre disponible pour qu’elle puisse agir et combler le cœur de ses enfants.

– Un apprentissage qui me demande : de la créativité pour pouvoir trouver le geste, les mots qui conviennent pour m’approcher de la personne, et surtout, beaucoup d’humilité pour accepter mes propres handicaps et limites, laissant Dieu faire son œuvre

A quoi ressemble une rencontre d’animation spirituelle avec des personnes en situation de handicap ?

Alors, elle se propose comme un lieu fraternel de rencontre, un espace de communion, où chacun a sa place. Une à deux fois par mois, par petit groupe ou même individuellement, on se rencontre pour vivre un moment de partage autour de la Parole de Dieu. Nous allumons une bougie, c’est le moment le plus précieux pour les personnes. Nous chantons, nous confions des êtres chers ou des situations difficiles au Seigneur.

Nous sommes également disponibles pour accompagner soit dans les paroisses, soit à domicile, soit dans les institutions, un parcours de préparation aux sacrements adapté à la personne. Sur demande, nous intervenons aussi dans l’accompagnement du deuil.

Finalement, nous vivons différentes célébrations tout au long de l’année et particulièrement lors des temps forts que sont Noël et Pâques.

Pour en apprendre plus sur cette pastorale ou nous contacter :

Apprendre à regarder…

Un vieux rabbin demanda une fois à ses élèves à quoi on pouvait reconnaître le moment précis où la nuit finissait et le jour commençait.

Une foi à déplacer les tuiles (Marc 2, 1-12)

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

PHOTO : DR

Nombreuses sont, dans les quatre évangiles, les guérisons par Jésus de personnes souffrant d’un handicap physique ou psychique. Les raisons de cette abondance sont multiples et belles. Cela vient d’abord du fait que le Fils de Dieu bat en brèche les conceptions de l’époque d’une soi-disant «théologie de la rétribution»: si un homme est né aveugle, ce n’est pas parce que lui ou ses parents auraient péché – quelle horreur ! – mais pour qu’en lui comme en chacun·e se manifeste l’œuvre de Dieu (cf. Jean 9, 1-7).

Une solidarité évocatrice et réjouissante

Puis, parce qu’autour de la personne atteinte d’un handicap peut se vivre une solidarité très évocatrice et réjouissante. C’est grâce à l’inventivité des quatre porteurs du paralytique, en déplaçant les tuiles du toit

(Marc 2, 1-12), que celui-ci peut être descendu en présence du Christ, alors que le Maître est enserré de toutes parts dans la maison où il fait halte. « Voyant leur foi, affirme le 2e évangéliste, Jésus dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont remis. » (verset 5)

Ensuite, c’est dû à ce que la foi des femmes et des hommes, rencontrés et guéris, impressionne le Rabbi de Nazareth comme les foules qui les entourent. Ainsi, en est-il de l’aveugle Bartimée à la sortie de Jéricho, dont Jésus vante l’enthousiasme plus fort que la populace qui voulait le faire taire : « Fils de David, aie pitié de moi ! », crie-t-il à plusieurs reprises sur le chemin (cf. Marc 10, 46-52).

La source d’un engendrement mutuel

C’est toujours une libération totale qu’offre le Fils du Père à ceux et celles qu’il guérit, autant spirituelle que physiologique. La délivrance de la paralysie advient dans le récit marcien comme le signe attestant du pardon des péchés par le Fils de l’homme (Marc 2, 10-11).

Ainsi donc, même si notre pastorale n’a pas la promesse de pouvoir opérer de tels miracles à profusion, l’écoute des personnes handicapées dans nos communautés est source d’un engendrement vraiment mutuel, selon lequel tous et toutes ont à se laisser libérer par l’Esprit.

Service de la Pastorale du Réseau la Santé Glâne (RSG)

« J’étais malade et vous m’avez visité. » Mt 25, 36 b

PAR LE PÈRE FRANCIS BASANI | PHOTOS : JEAN-PAUL CONUS, PÈRE FRANCIS BASANI

Chers paroissiens, chères paroissiennes,

Notre unité pastorale compte trois EMS : le home de Billens, le foyer de Vuisternens ainsi que celui de Siviriez.

En tant que délégué de l’équipe pastorale auprès du Réseau Santé Glâne, je vous informe que Melchior et Benjamin se sont retirés de leurs engagements dans la pastorale de la santé il y a maintenant trois mois pour prendre leur retraite. Les membres de l’unité pastorale Sainte Marguerite Bays et moi-même, adressons à cette occasion nos chaleureux remerciements à Melchior et à Benjamin pour leur précieuse collaboration et nous leur présentons tous nos meilleurs vœux pour l’avenir.

Aujourd’hui, à travers ce bref article, j’ai la joie de vous présenter les personnes mandatées dans la pastorale de la santé et de la solidarité qui sont engagées depuis le 1er septembre 2021 pour les remplacer. Je souhaite la cordiale bienvenue à Marie-France Aeby et à Chantal Vogler dans notre unité pastorale et leur souhaite beaucoup de joie dans leur nouvelle mission.

Questions à Marie-France Aeby et Chantal Vogler

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

C : Originaire de la vallée de l’Intyamon, en Gruyère, où j’ai grandi, je suis mariée à Dominique et maman de trois filles âgées de 20 à 14 ans. Après des études en sciences naturelles et quelques années de travail, je me suis consacrée à ma famille durant une vingtaine d’années. J’ai souhaité alors me diriger vers une activité plus orientée vers les relations humaines et, après quelques années dédiées au bénévolat et à ma formation, me voilà auprès des résidents du Réseau Santé Glâne.

MF : Je m’appelle Marie-France et j’ai 54 ans. Nous avons eu la joie d’avoir trois enfants qui sont jeunes adultes maintenant mais toujours bien présents à la maison. J’habite en Gruyère où j’ai été engagée en paroisse durant 20 ans. Il y a 10 ans j’ai suivi la formation d’aumônier en milieu hospitalier au CHUV. J’aime être dehors en nature avec notre chien par n’importe quel temps. Et depuis le 1er septembre je découvre les beautés de la Glâne !

Combien y a-t-il de personnes engagées dans les EMS du Réseau Santé Glâne ?

C : Nous sommes donc les deux aumônières mandatées par le Service solidarités de l’Eglise catholique et nous nous appuyons sur une bonne quinzaine de personnes qui œuvrent bénévolement. Il faut relever que sans ces personnes au grand cœur, le service

ne pourrait jamais offrir toutes les prestations qui existent actuellement. Nous collaborons également avec Mme Florence Blaser, pasteure, qui vient régulièrement donner du temps aux résidents réformés.

MF : Et si certains d’entre vous ont le goût de la rencontre avec les aînés, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter pour nous rejoindre.

Quel regard portez-vous sur les résidants ?

C : Ils sont tous tellement uniques et attachants ! Chacun et chacune a quelque chose à m’apporter et à apporter à la vie de son foyer. Chacun a sa personnalité, son vécu, son présent et ses perspectives. C’est toujours un plaisir de les rencontrer, que ce soit dans le couloir, lors d’une célébration ou pour un temps de rencontre personnelle.

MF : J’ai été élevée par ma grand-maman et mon premier poste de travail à 20 ans était au Foyer de Bouleyres à Bulle. Je me sens proche des résidents tout en ayant un regard rempli de respect pour leur parcours de vie et leur expérience face aux vicissitudes et aux changements.

Quelle aide spirituelle peut apporter la présence des aumôniers ?

C : Pour certains résidents, la notion de foi est importante et la participation aux célébrations est essentielle. Nous proposons donc des messes et temps de prière. Le fait de pouvoir prier individuellement avec nous compte aussi pour certaines personnes. Mais l’élément le plus important est peut-être le temps que nous pouvons leur consacrer, temps de présence, d’écoute et de partage, notamment lors de rencontres individuelles. Ce temps offert peut aider à avancer sur le chemin de la vie avec tout ce qu’il comporte de difficultés ou de questionnements dans cette phase délicate de l’existence. Certains résidents souffrent aussi de solitude, et notre visite peut leur apporter un moment agréable et déboucher en même temps sur de nouvelles perspectives.

Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes au service de toutes les personnes de la maison, croyants ou non, résidents ou membres du personnel.

MF : Il me semble important d’accompagner la personne dans toutes ses dimensions. Que cela soit par les soins, la cuisine, l’animation et aussi la spiritualité. C’est un tout à mon avis. Prendre en compte la spiritualité permet de mobiliser les ressources de la personne pour traverser les étapes de la vie. Plus particulièrement encore lorsque c’est plus difficile pour eux en raison de la maladie et de la perte.

Quelles sont vos joies dans votre travail auprès des résidents ?

C : La principale est la joie de la rencontre : joie d’être ensemble, de partager le moment présent, d’évoquer la vie qui se déroule, d’aller y chercher des élans pour poursuivre le chemin. Joie d’être parfois simplement aux côtés d’une personne, même si c’est dans le silence.

MF : Celle d’être une présence, en toute simplicité. Je fais partie de la maisonnée comme eux et nous partageons joies, peines et attentes au quotidien. Je pense que les personnes que nous rencontrons, ce n’est pas du hasard. Jusqu’à notre dernier souffle, nous sommes au monde unique et porteur d’être là ici et maintenant.

Quelles sont vos peines dans vos engagements ?

C : Toute rencontre ne débouche pas sur un élan de vie ni même parfois sur un échange. Il faut pouvoir accepter que le temps de l’autre ne soit pas forcément accordé au mien ou que ma présence ne soit pas appréciée à tel moment. La liberté et l’agir du résident sont primordiaux. Il faut donc parfois passer sur une déception passagère et accepter de n’avoir pas su répondre aux attentes d’une personne.

MF : Je n’ai pas eu moi-même de la peine. Mais, j’ai partagé celle des personnes qui ont perdu de l’autonomie, qui souffrent dans leur corps ou leur intériorité. Etre là à leur côté est pour moi le cœur même de ma raison d’être engagée dans le service d’aumônerie.

Assis dans les pentes

Pèlerin des montagnes, Olivier Taramarcaz partage la parole de vie sur les chemins. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages poétiques, il rassemble textes, croquis de terrain et gravures, dans les carnets de l’atelier art et foi. Il publie aujourd’hui un nouveau « psaume alpin » comme il aime à le dire. Il nous invite à accueillir dans la paume de nos cœurs, la lumière du Ressuscité.

PAR OLIVIER TARAMARCAZ | PHOTOS : DR

La terre est un poème. Je lis dans le paysage la lettre d’amour de son Auteur. Son nom est gravé dans mon cœur. Je suis né pour connaître mon Créateur. Je comprends ma vie quand je marche dans sa lumière. A perte de vue je vois le jour effacer la nuit. Connais-tu Celui qui arrose le myrtillier, et aussi l’églantier, le cirse laineux et la pulmonaire ? Son baume t’a-t-il déjà rafraîchi-e ?

«Ta parole éclaire mon chemin.»

Psaume 119, 105

Ce que je vois de mes yeux ne me suffit pas pour marcher là où je désire marcher. Ce que je vois de mes yeux n’éclaire pas avec une précision suffisante le chemin que je désire emprunter. Je cherche une lumière qui puisse me guider dans la nuit la plus sombre, une lumière indépendante du rythme du jour et de la nuit, une lumière en mesure d’éclairer la nuit là où le soleil ne parvient pas. Cette lumière, où la trouverai-je ?

Je ne la porte pas en moi. Je ne parviens pas à la produire. Mais je sais que là où tu es Seigneur, là est la lumière. Je désire marcher vers la lumière, non comme je marche parfois vers un refuge éloigné, que j’espère rejoindre avant la nuit, que je découvre après des heures, lové au milieu des rochers. Je désire marcher non seulement à la lumière du jour, en en étant privé à la nuit tombante. Je désire respirer l’éternité dans le cœur, vivre dans le présent éternel de sa présence.

Je désire marcher dans la lumière de l’Eternel, l’éternelle lumière que rien n’altère. Ta lumière éclaire la nuit du jour, la nuit de la nuit de ma nuit. Je désire m’y plonger, m’y baigner entièrement, pas seulement y tremper les pieds, ou la frôler du bout des doigts, en gardant mes distances, en portant mon regard ailleurs. Dans ta lumière, je m’accorde au « la » de la vie, je prends le pouls de ma vie intérieure. Ta lumière est ma boussole.

Etre dans ta lumière, voilà mon seul désir : danser dans ta lumière, ivre de ta présence. Etre éclairé non seulement de l’extérieur, être illuminé par toi Jésus, à l’intérieur de ma peau, dans mon être intime, au cœur de mes pensées, dans l’ordinaire de mon quotidien, de mon histoire, immergé dans l’océan de ton amour. Inondé par ta lumière, l’incandescence de ton être répand en moi le goût de l’éternité.

Je me laisse regarder par toi. Je me tiens tout entier au cœur du souffle de ta parole. Au cœur du battement de ton cœur. En toi se trouvent la vie et l’être.

En toi sont cachés tous les trésors. De toi rayonne la sagesse. De toi la connaissance coule comme du miel. Ta présence transforme mon esprit. Tu crées en moi un cœur pur. Ta parole renouvelle mes pensées. Tu me touches et rafraîchis mes muscles. Ton Esprit fortifie mes os. Dans ta lumière je vois la lumière.

«Dans ta lumière, je vois la lumière.»

Psaume 36, 10

Je reconnais le son de ta voix, la fragrance de ton parfum. Tu me demandes : « M’aimes-tu ? » « Oui, je t’aime mon bien-aimé. » Tu as insufflé dans mon cœur le désir de demeurer près de ton cœur. Tu m’as créé pour vivre dans ta présence. Toi, le Ressuscité, tu m’as ressuscité. Pour moi tu t’es donné. Je me livre à toi. Tous mes désirs se portent vers toi. Tu es le roi de mon cœur. Reçois mon sentiment amoureux pour toi. Tu es mon bon ami, je m’abandonne entre tes bras.

La parole vivante, la parole respirante, je ne l’attends pas d’un autre que toi. Avant même qu’elle soit prononcée par tes lèvres, je reconnais la parole de ton cœur. J’écoute ta voix de l’intérieur, dans le mouvement même des pulsations de mon âme. Dans le silence du silence, j’accueille les paroles que tu me donnes. Instant par instant, je les médite, m’en nourris. Assis à tes pieds, dans ton jardin, je me tiens devant toi.

A l’horizon du silence, ta parole a jailli : « Je t’aime d’un amour éternel. » Ta parole s’imprime en moi. Ta déclaration d’amour m’invite à te déclarer mon amour. Porté vers l’appel de la rencontre, je me tourne vers toi le Ressuscité. Tu es la lumière de ma vie. Je me réjouis de tout ce que tu es. Par ta parole tu as créé les cieux et la terre. Tu es l’alpha et l’oméga. Aucun nom n’est comme le tien, Jésus ! J’aime ta présence. Je t’aime.

Tu désires te révéler à moi dans un cœur à cœur. C’est là que tu déposes le trésor. C’est là que j’accueille ta parole. Tu m’attires à toi dans tes pâturages. Tu ouvres un chemin devant moi, jusqu’à la tente de la rencontre. Je médite ta parole. Elle parfume mon être. En elle je reçois ton souffle. Quand je tourne mon regard vers toi, je suis tout ému. Mon cœur bat au rythme de ton cœur. Silence, silence, il pleut de l’amour.

«Quand je tourne vers toi les regards, je rayonne de joie.»

Psaume 34, 6

Demandez-la

La nouvelle brochure d’Olivier Taramarcaz vous est offerte sur demande au secrétariat par téléphone, par e-mail ou directement sur place.

Laurine Moulin: «Dieu, c’est la Beauté dans ma vie»

A 21 ans, Laurine Moulin est directrice de chœur et future chanteuse professionnelle. Sa foi en Dieu repose sur «la beauté des choses aussi inutiles qu’essentielles» – tels que le chant et l’art sacré. C’est ce qui donne du sens et de la cohérence dans sa vie.

PAR CATH.CH

PHOTOS : GRÉGORY ROTH, THÉOPHILE BLOUDANIS

Amoureuse de la musique classique et chorale

Née à Martigny en 1999, Laurine Moulin baigne dans le chant depuis son plus jeune âge. Elle prend ses premiers cours d’orgue vers quatre ans déjà. « Ma maman était organiste amateur, précise-t-elle. A quatorze ans, je suis partie étudier l’allemand dans le Haut-Valais. Et c’est dans une école de chant à Brigue que j’ai eu un énorme déclic : je suis tombée amoureuse de la musique classique et chorale. La musique, c’est mon truc, et c’est cela que je vais faire. Sans vraiment savoir si j’allais en faire de ma vie. »

A ce moment-là, elle arrête l’orgue, parce qu’elle débute le Collège à Saint-Maurice. Parallèlement, elle s’inscrit au Conservatoire de Sion. Elle joue du violon pendant quelque temps, mais se concentre surtout sur le chant et la direction. Ces années de Collège, de 2014 à 2019, sont pour elle une période assez intense, avec une formation en tous points : intellectuelle, musicale, mais aussi humaine et spirituelle.

« Cela m’a permis d’évoluer et de grandir dans ces domaines-là. Mais il était de plus en plus clair que je voulais faire de la musique mon métier, même si je me rendais bien compte que c’est un « choix dangereux ». » Après le Collège, Laurine s’inscrit donc en cours pré-professionnel à Sion, une année de formation pour se préparer aux examens d’entrée aux Hautes écoles d’art.

Se rendre proche et faire du bien

« Pendant cette année-là, mon idée était aussi de me rendre proche des gens et de leur faire du bien. Pas très étonnant : à la maison, on m’appelle le Saint-Bernard. Il y a de nombreuses anecdotes à ce sujet : depuis toute petite, j’ai toujours eu le souci des autres, avant de me soucier de moi-même souvent. Je suis très sensible à ce que ressentent les autres, et j’ai souvent envie de décharger les autres de leur fardeau. »

Elle effectue des stages en soin dans des homes de la région. « J’ai été marquée par l’histoires de vie des résidents. Parfois, ils en avaient les larmes aux yeux. Dans leur histoire, ils finissent souvent par parler de Dieu. C’était vraiment beau, même s’il ne m’était pas toujours possible de mettre une barrière émotionnelle. L’expérience fut belle, mais c’est la musique qui m’appelle, et je ne peux pas faire autrement. »

En 2020, elle réussit les examens à la Haute école de Berne, mais faute de places, elle commence des études de musicologie et d’histoire à l’Université de Fribourg, tout en prenant des cours de direction avec Jean-Claude Fasel et des cours de chant avec Jean-Luc Waeber. En 2021, elle est prise à la Haute école de Genève et va démarrer son cursus professionnel en

septembre. Son objectif est de faire de l’opéra.

La foi: une question de cohérence

Laurine redécouvre le sens de la foi, pendant sa préparation à la confirmation. Elle commence à se poser des questions de cohérence. « Pourquoi est-ce que je fais ma confirmation ? Pourquoi vais-je à la messe ? Parce que j’y ai trouvé du sens et de l’importance. Même si, comme tout le monde, j’ai eu des détours dans ma foi, des hauts et des bas. »

Pour la Valaisanne, la foi n’est pas un ensemble de règles et d’impératifs. Mais pour savoir qui elle est vraiment, la chanteuse a eu besoin de faire le lien entre ce qui se passe dans sa vie et ce qui fait sens. « Pourquoi fais-je de la musique ? Est-ce que ce n’est pas simplement me faire du bien parce que j’aime chanter ? Et j’ai fini par trouver : Dieu, pour moi, c’est la Beauté. Et la Beauté, c’est l’œuvre de Dieu. C’est ce patrimoine invisible, qui est plus qu’essentiel dans nos vies. Il est dans la beauté de la musique, de l’art, des langues, la littérature, le théâtre, etc. A plus forte raison pour moi qui fais du chant : un art invisible et éphémère. L’Amour du Christ, aussi, est invisible, mais c’est ce pourquoi je veux travailler. »

L’importance de l’inutile et de la beauté

« Je me bats pour que les autres comprennent l’importance de l’inutile et de la beauté. Nous avons été créés avec des sens : c’est pour pouvoir s’émerveiller. Si tout était gris et que nous enlevions l’art et tout ce qui est abstrait, nous serions vides. Il faut donner le goût de la beauté : faire connaître le patrimoine que tous les artistes et compositeurs ont porté siècles après siècles. Ma foi se repose sur l’inutile de la beauté. Le compositeur suisse Frank Martin résume très bien ce propos : « Chercher à créer de la beauté est un acte d’amour. » Chanter, c’est bien un acte d’amour. »

En août 2019, le Chœur des jeunes de Martigny se reforme et Laurine en prend la direction. L’ensemble compte aujourd’hui 25 membres, de 14 à 30 ans, et anime huit messes par an et quelques représentations. Elle chante aussi une fois par mois la messe baroque avec l’Ecole Maîtrisienne de la Cathédrale de Sion et fait partie d’un quatuor de chant sacré.

Une terre de mission

Durant l’été 2021, elle s’est mise en route sur la Via Francigena, jusqu’à Rome. Ce fut pour elle également une occasion de découvrir la beauté, dans les échanges avec les pèlerins et les hôtes, mais aussi en arrivant dans cette vaste basilique Saint-Pierre, qu’elle qualifie « de véritable œuvre de Dieu faite de mains d’hommes ».

Laurine note que l’Eglise en Occident est en plein changement. « A l’avenir, l’Eglise en Europe ressemblera de plus en plus à une terre de mission. Les chrétiens seront appelés à découvrir la foi autrement, à se recentrer sur l’essentiel. Et l’Eglise devra se renouveler. Cela ne veut pas dire de changer son discours de fond, son Evangile et ses fondements, mais de changer son organisation et ses structures, afin d’être davantage missionnaire. »

Un patrimoine culturel et millénaire

Malgré les crises et les scandales que traverse l’Eglise, Laurine continue à croire. Pourquoi ? « Parce que Dieu nous a donné son Fils. S’Il a fait ce grand sacrifice, nous pouvons bien faire de petits sacrifices. Cet homme qui a donné sa vie pour nous et nos péchés. Si cela s’est passé il y a deux mille ans et que les gens ont continué à croire ; si tout ce patrimoine culturel et spirituel, cette tradition millénaire, ce chant sacré ont subsisté, ça ne peut juste pas être du vent. »

Témoignage d’Alexandra !

Bonjour Alexandra,

Nous t’avons invitée à te présenter aux lecteurs du magazine paroissial de notre secteur, ce que tu as gentiment accepté en nous proposant ces quelques lignes. MERCI du fond du cœur !

Nous nous réjouissons de mieux te connaître et, lorsque nous aurons l’occasion de te rencontrer, nous aurons le plaisir de te saluer par ton joli prénom !

PAR ARLETTE ANTONY | PHOTO : STÉPHANIE BERTHOUD

Je m’appelle Alexandra Berthoud, j’habite à Troistorrents.

Je suis née avec un handicap, la trisomie 21.

J’ai été adoptée quand j’avais 11 mois et j’ai grandi dans ma famille adoptive avec un frère et quatre sœurs qui m’ont donné beaucoup d’amour ainsi que mes parents.

J’ai commencé l’école au village et puis à Monthey dans une école spécialisée. J’ai toujours eu de gentils chauffeurs de bus.

J’ai aussi été à la Castalie puis j’ai travaillé à la Coop.

Maintenant, je vis à Fribourg au foyer de l’Arche, le « Grain de sel ». C’est ma deuxième famille. Les assistants s’occupent bien de moi. Je travaille dans un atelier protégé et je fais du tissage (des linges de cuisine) et de la broderie (des livres pour les bébés). J’ai un diplôme parce qu’il y a 10 ans que je travaille à la FARA.* J’ai aussi des activités en dehors du travail.

J’ai eu quand même des moments difficiles et parfois, aujourd’hui encore, lorsque je me sens mise à l’écart ou quand on me regarde avec insistance.

Dans mon village, on me connaît parce que j’ai fait ma première communion et ma confirmation. J’aime beaucoup prier pour les prêtres et les personnes qui ont besoin de prière.

J’aime la vie dans la main de Dieu !

* FARA: Fondation Ateliers Résidences Adultes

Boutique FARA – Rue de Lausanne 57

1700 Fribourg : on y vend de magnifiques objets, dont ceux confectionnés par Alexandra.

Dimanche des Laïcs: un dimanche pour tisser des liens

La Suisse romande foisonne de mouvements d’Eglise qui témoignent à la fois d’une grande diversité et d’une unité réelle. Certains mouvements se consacrent à la prière et à l’oraison, d’autres guident leurs membres dans leur vie spirituelle ou proposent des relectures de vie, d’autres encore sont au service des couples et des familles ou s’engagent aux côtés des personnes en situation de deuil, des malades ou des personnes handicapées; plusieurs se consacrent à l’entraide et au partage.

Le cardinal Schwery: un pionnier

Ce qui a frappé les personnes présentes lors de la conférence donnée à l’occasion du 1er anniversaire de la naissance au ciel du cardinal Henri Schwery, à l’église de Saint-Léonard le dimanche du baptême du Christ 9 janvier 2022, c’est combien il avait été pionnier dans la mise en œuvre du Concile Vatican II (1962-1965) pour le diocèse de Sion.

Il a agi en pasteur visionnaire, enthousiaste (rempli de Dieu, au sens étymologique grec), amoureux du Seigneur et de son peuple, passionné pour les rapports entre la foi, le monde, la science, la musique et la beauté.

PAR L’ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, ANCIEN VICAIRE ÉPISCOPAL DU CARDINAL

PROFESSEUR DE THÉOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

PHOTO: PIERRE PISTOLETTI

En témoigne son ouvrage daté de 1988, Sentiers pastoraux, qui rassemble la plupart de ses orientations et intuitions durant ses 18 années d’épiscopat (1977-1995). C’est le terme «nouveauté» qui revient comme un leitmotiv dans son action de pasteur, dans la visée de la «nouvelle évangélisation» souhaitée par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Voici les accents principaux qu’il a mis en œuvre: la collaboration de tous les baptisés à l’apostolat des laïcs, notamment dans les conseil pastoraux de paroisses; le déploiement de la pastorale selon les secteurs territoriaux, confiés chacun à une équipe pastorale et les services diocésains comme ceux de la catéchèse, du couple et de la famille, de la jeunesse, de la santé, de l’information, du tourisme, des questions économiques, de la diaconie, de la pastorale spécialisée pour personnes en situation de handicap; la formation d’hommes et de femmes laïcs (parcours cantonal de la FAME, désormais Théodule, formations au Centre catholique romand de formations en Eglise et à la Faculté de théologie à Fribourg) pour l’exercice de ministères dans les paroisses, les mouvements et les domaines spécialisés ; la fondation du Séminaire diocésain à Givisiez, devenu la Maison des Séminaires ; la relance du diaconat permanent, plutôt en milieu professionnel.

Une de ses grandes entreprises consistait dans le « Triennat de famille », trois années autour de la préparation au mariage, l’accompagnement des couples et la présence auprès des conjoints en difficultés, avec des billets publiés dans les quotidiens et rassemblés dans ses deux volumes de Sentiers épiscopaux.

Ses successeurs, Mgr Norbert Brunner et Jean-Marie Lovey, se sont inspirés de ces initiatives et les ont prolongées. Elles servent de base à la démarche synodale voulue par le souverain pontife François pour toute l’Eglise catholique, dans un esprit d’écoute mutuelle, de délibération et d’avancées dans la communion universelle.

Témoignage en milieu hospitalier

Je m’appelle Karen Rapin, je vais avoir 29 ans et je vis à Val-d’Illiez. Educatrice de l’enfance de profession, j’ai ensuite entamé une formation théologique. Actuellement, je conjugue ma dernière année de cours avec mon engagement à temps partiel dans l’équipe d’aumônerie de l’hôpital Riviera-Chablais.

TÉMOIGNAGE TRANSCRIT PAR F. PREMAND | PHOTO : K. RAPIN

Le rôle de l’aumônier est un rôle d’écoute. C’est se mettre à disposition et aussi en disposition ; j’essaie d’y parvenir de mon mieux, grâce à un mélange de disponibilité intérieure, de techniques apprises et d’expériences. Mon quotidien à l’hôpital est fait de rencontres avec des personnes inconnues, ce qui n’est jamais facile. Au début, j’arrivais toute « seule » vers la personne et cela se passait moins bien. Puis, peu à peu, je suis venue habitée par la foi, en ayant la conviction que Jésus m’accompagnait. La rencontre se déroule vraiment plus concrètement. S’il m’arrive de débuter une visite en ayant eu un souci ou une contrariété auparavant, je laisse ces sentiments devant la porte, afin d’être bien à l’écoute de la personne. J’en ressors apaisée et même ressourcée.

Au moment où je frappe à la porte de la chambre, je fais cette petite prière intérieure : « Sois avec moi et Tu sauras ce dont cette personne a besoin » ; j’ai aussi des entretiens réguliers avec le personnel soignant ; tout cela m’aide à poser les bons mots durant cet échange. Je rencontre tous les patients hospitalisés, peu importe leur foi, leurs croyances et bien sûr, en tant qu’aumônier, je termine assez régulièrement par une prière avec eux. Ce moment-là me semble assez important parce que c’est l’occasion de confier tout ce qui s’est dit au Seigneur.

Certaines visites restent davantage en mémoire. Je pense à un patient d’une vingtaine d’années. Je vais à cette visite pleine d’a priori par rapport à son âge. Je me dis que peut-être cela va lui faire peur quand je vais parler d’aumônier, d’accompagnante spirituelle. D’autant plus que je suis une jeune fille. Il ne va peut-être pas avoir envie de se confier, etc. On a entamé la discussion puis son repas est arrivé. J’ai pensé pour clore le laisser manger tranquillement. Je lui ai juste demandé de quoi il aurait le plus besoin pour les prochains jours et là, une brèche s’est ouverte. Les émotions sont montées en lui, il a commencé à pleurer ; on a laissé le temps nécessaire. C’est à cet instant que l’échange profond a commencé. Durant ce moment fort, j’ai fait cette prière intérieure : « Merci Seigneur pour ce que Tu me donnes de vivre parce que je ne m’étais pas attendue à partager de telles choses ! ». Cette rencontre m’est restée en mémoire parce qu’elle m’a servi de leçon par rapport à mes préjugés. Je suis aussi extrêmement touchée de la confiance qui m’est témoignée, ainsi qu’au personnel soignant.

Lors des discussions avec mes proches ou mes collègues, on me dit souvent que cela doit être difficile d’écouter toutes ces souffrances. Oui, c’est sûr que je suis touchée. Mais ce qui me frappe le plus, c’est de voir la souffrance. Là aussi, une image me reste en tête. Je me préparais à rencontrer un très jeune patient atteint d’un cancer. Au moment d’entrer la chambre, je découvre un enfant amaigri et souffrant. Cette rencontre est restée gravée en moi.

Pour maintenir cette foi en moi, j’ai vraiment besoin qu’elle soit vivifiée. Je peine à prier seule, mais je trouve de l’aide dans les moments de prières en communauté, soit lors d’une messe ou d’une animation de messe avec les jeunes où j’éprouve beaucoup de plaisir. L’écoute de la musique et le chant me permettent aussi de laisser sortir mes émotions.

Une église consacrée par l’évêque

Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, viendra consacrer l’église de Gland

dans quelques semaines. Dans l’intervalle, il a accepté de nous expliquer la signification et les implications

d’un tel évènement.

PROPOS RECUEILLIS PAR AUDREY BOUSSAT | PHOTOS : DR

Le 13 février, vous serez dans la nouvelle église de Gland pour la consacrer. Que signifie le mot «consécration»?

Mgr Charles Morerod : – On parle de «consécration» à la première bénédiction d’une église. Le terme de «bénédiction», quant à lui, est utilisé plus largement et s’étend aux personnes, aux bâtiments et aux objets.

Que veut dire le terme «bénédiction»?

«Bénédiction» vient du latin «benedicere», dire du bien. Quand Dieu dit du bien, il le fait aussi – à commencer par la création. Nous devons à Dieu de bénir une personne ou une chose, donc de lui faire du bien. Pour les lieux et les objets, on demande à Dieu qu’ils soient particulièrement aptes à nous relier à lui («relier» étant une des étymologies traditionnelles de «religion»). Ces bénédictions matérielles sont donc orientées vers le bien des personnes, qui sont capables de répondre à l’amour de Dieu.

Lors de la consécration de l’église de Gland, quels gestes allez-vous effectuer et quelle est leur signification?

– J’aspergerai l’autel d’eau bénite (en lien avec notre baptême), ferai brûler de l’encens autour (notre prière monte vers Dieu en bonne odeur) et l’oindrai de saint chrême, cette huile bénite et parfumée utilisée aussi au baptême, à la confirmation et dans les ordinations. Tous ces signes montrent que Dieu prend au sérieux le monde matériel (songeons à l’incarnation du Fils de Dieu et à la Résurrection) et que nos sens jouent un rôle crucial dans notre connaissance et nos relations.

Comment se fait-il que l’on puisse célébrer des messes dans une église non consacrée?

– On anticipe simplement ce qui va arriver, et on le fait pour favoriser la prière sans attendre. J’ai participé à la consécration de la cathédrale orthodoxe russe de Genève, construite en 1863…

Pourquoi est-ce l’évêque qui consacre les églises de son diocèse?

– Il revient à l’évêque de veiller sur la prière dans le diocèse qui lui est confié (de la soutenir, de la susciter, de veiller à ce qu’elle favorise la communion). Une église est un lieu de prière central. L’évêque peut déléguer cette responsabilité si les consécrations sont nombreuses, mais chez nous le nombre reste limité. En ce qui me concerne, j’ai béni plusieurs églises restaurées et deux nouvelles chapelles (de plus petites dimensions).

Vous êtes souvent amené à vivre des évènements uniques et solennels. Comment vous préparez-vous?

– Je prie pour les communautés concernées et je vérifie comment me rendre sur les lieux. Vu mon sens de l’orientation, ce dernier point est assez déterminant, et j’ai reçu plusieurs fois une aide émouvante lorsque mon GPS montrait des signes de faiblesse. C’est évidemment une joie de participer à une célébration qui montre clairement la vie de l’Eglise!

Vous serez présent à Gland le 13 février pour consacrer la nouvelle église. Que ferez-vous après?

– Je commencerai par rester sur place pour rencontrer la communauté, l’Eglise de cette église. Avant d’aller célébrer la messe à la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, qui est la mère des églises du diocèse.

Rendez-vous le 13 février à 10 heures à la nouvelle église de Gland pour sa consécration.

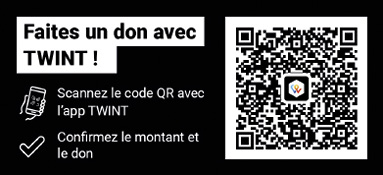

Qui finance la nouvelle église ?

L’édifice qui a été construit a demandé un investissement en temps et en réflexion, mais aussi financier. Le montant nécessaire est important, 4,35 millions de francs et les moyens mis en œuvre pour le récolter le sont tout autant. Pourtant, nous sommes encore à la recherche de fonds.

PAR GILLES VALLAT, PRÉSIDENT DE LA PAROISSE DE NYON | PHOTO : AUDREY BOUSSAT

Comment la nouvelle église de Gland est-elle financée ? Essentiellement par des dons et des contributions des communes.

Il faut savoir que dans le canton de Vaud, les paroisses ne prélèvent pas d’impôts. Si l’Etat subventionne les salaires des personnes engagées professionnellement au sein de l’Eglise (prêtres et agents pastoraux laïcs), il n’intervient aucunement dans la gestion du patrimoine ou dans un investissement immobilier des paroisses catholiques. Quant aux communes, elles financent l’entretien et la rénovation des lieux de culte. C’est donc à la paroisse qu’il appartient de trouver les fonds pour construire une nouvelle église ou des salles de réunion. Et ce sont les dons et les quêtes auprès des fidèles qui y pourvoient.

Le projet de la nouvelle église de Gland, dont le coût est estimé à 4,35 millions de francs, a bénéficié de subsides des trois communes faisant partie de la communauté : Gland, Vich et Coinsins. Mais l’essentiel de la dépense est à la charge de la communauté et de la paroisse de Nyon. Une commission a été constituée pour prospecter auprès de privés, d’associations, de fondations, d’entreprises, de communes, de paroisses,… Elle a créé un comité de soutien qui appuie le financement du projet et la met en relation avec de possibles donateurs.

Des dons bienvenus

C’est ainsi que des dizaines de dossiers ont été adressés à des donateurs potentiels depuis 2016. Plusieurs tous-ménages sont parvenus aux habitants des trois communes faisant partie de la communauté de Gland ainsi qu’à tous les catholiques des paroisses de Nyon et de Founex, rassemblées au sein d’une unité pastorale. A noter que la communauté de Gland a organisé des repas, des expositions et des manifestations pour récolter des fonds. Les paroisses de Nyon et de Founex, les communautés locales de Begnins, Crassier et Saint-Cergue ainsi que les Eglises sœurs de Gland ont également contribué au financement du projet.

Grâce à ces efforts, environ 2,3 millions de francs de dons et de subsides ont été récoltés mi-octobre, soit un peu plus de la moitié du coût de la construction. A cela s’ajoute un prêt sans intérêt d’un million accordé par la Fondation des constructions paroissiales catholiques du canton de Vaud et un prêt de la Mission intérieure de 200’000 francs. Il manque donc à ce jour quelque 850’000 francs pour financer entièrement la nouvelle église. Il faut souligner que la situation sanitaire n’a pas facilité la récolte de fonds.

Vos dons sont les bienvenus. Vous pouvez les faire parvenir à l’Association paroissiale catholique de Notre-Dame, Nyon, communauté de Gland, IBAN CH58 0900 0000 1541 7070 8. Vous pouvez aussi utiliser Twint. D’avance, un très grand merci pour votre générosité.

La symbolique du mobilier liturgique

Pour célébrer selon le rite catholique romain, il ne suffit pas d’un autel, d’un ambon, d’un tabernacle, d’un siège de la présidence, d’une croix et d’une statue de Marie dans l’église. Ces objets doivent avoir du sens et se répondre; voici le cheminement qui a mené au choix du mobilier de cette nouvelle église.

PAR FRANÇOISE MERLO, AU NOM DE LA COMMISSION LITURGIQUE

PHOTOS : IMAGES DE SYNTHÈSE DU BUREAU CORETRA

En décembre 2019, une nouvelle commission, menée par Jean-Claude Dunand, est créée pour réfléchir au mobilier liturgique. Elle tient compte des propositions et réflexions des paroissiens, mais doit aussi travailler à partir de la structure circulaire du bâtiment, qui impose certains choix. Cette église ronde permet bien des possibilités ; il serait dommage de rester dans une disposition classique, les fidèles les uns derrière les autres, avec le célébrant en frontal.

Un symbole : la colombe de l’Esprit Saint

Un concours d’artistes est organisé en juillet 2020 pour le mobilier. Les projets des artistes devront s’inspirer du chemin de réflexion élaboré par notre commission avec le soutien de Jean-Marie Duthilleul, architecte dont l’expertise est de grande valeur. Il a redessiné l’emplacement des chaises et des allées dans l’église pour donner plus d’importance à l’autel, à l’ambon et au siège de la présidence. Ces éléments sont placés en triangulation sur les lignes de force pour évoquer la Trinité.

Il confirme notre choix de chaises disposées en cercle et non de bancs, car cela permet de les orienter suivant les célébrations. Un banc circulaire est prévu sur le pourtour de l’église pour les jours de grande affluence. Notre commission adhère à cette phrase forte de

M. Duthilleul : « Eglise, lieu de mise en relation : relation entre les objets, entre les personnes et entre les personnes et les objets… pour dire le Mystère. »

Le jury, très touché de la qualité du travail des quatre artistes sélectionnés, choisit à l’unanimité le projet d’Alain Dumas. Les qualités principales du projet retenu :

- Noble simplicité,

- Conformité au chemin de réflexion,

- Intégration au projet architectural,

- Beau travail de la matière,

- Potentiel de développement.

M. Dumas a taillé le mobilier liturgique dans le marbre bleu de Savoie, un marbre cristallin à l’aspect lumineux. En homme de Foi, il veut associer l’Esprit Saint à tous nos gestes liturgiques et a choisi comme symbole la colombe : elle est gravée dans la pierre du baptistère, ainsi que dans la porte en bronze du tabernacle et sur la face avant de la table de l’ambon.

En marche vers Dieu

L’église n’est pas d’abord le lieu de la piété personnelle, mais celui où le peuple de Dieu devient Corps du Christ. Pour construire ce Corps, le peuple doit se mettre en marche et vivre une conversion permanente. L’aménagement de cette nouvelle église devra faire sentir cette marche : avancer vers le Christ, lumière du monde. L’autel, pièce maîtresse, représente le Christ qui rassemble, pour le partage. En principe fixe et en pierre, il rappelle la table du sacrifice ainsi que la table de la dernière Cène.

Nous avons choisi de placer le baptistère dans le narthex, première étape de la marche, car le baptême est le premier sacrement, signe de l’entrée dans la communauté des chrétiens. La marche se poursuit sur un horizon ouvert puis offre un passage par l’ambon, le siège de la présidence et l’autel, jusqu’à la croix et la lumière.

Nous avions à cœur de relier les personnes de la communauté, aussi dans le temps. Les anciens seront heureux de retrouver le Christ en croix et la statue de la Vierge, ainsi que le patronat de saint Jean-Baptiste. La statue de Marie sera très visible, placée dans un lieu privilégié entre le narthex et l’intérieur de l’église. Depuis le narthex, elle nous montre la direction à prendre : avancer vers son Fils. Bonne marche à tous !

Des lieux de rencontre interculturels

Trois salles ont été construites sous la nouvelle église de Gland. Leur gestion a été confiée à l’Association culture et rencontre de Gland et environs. Visite des lieux avec son président Thierry Bocion.

PAR THIERRY BOCION

PHOTOS : IMAGES DE SYNTHÈSE DU BUREAU CORETRA

L’Association culture et rencontre de Gland et environs a été fondée le 25 février 2021 sous l’impulsion du comité de pilotage de la nouvelle église. Lorsqu’il a envisagé la gestion des salles situées sous l’église, il est tombé d’accord avec la municipalité de Gland sur le fait qu’elles avaient un potentiel exploitable au-delà de la communauté catholique. Dès lors, des personnes de tous horizons ont été contactées pour faire partie de la nouvelle association, qui compte actuellement 25 membres comité compris. Celui-ci assure la gestion des réservations des trois salles de manière autonome tout en collaborant avec la communauté catholique de Gland.

Partage, Léman et Anciennes vignes

Les salles sous l’église sont accessibles de manière totalement indépendante. Elles disposent d’un mobilier permettant un large choix d’activités, d’une cuisine moderne et équipée, de sanitaires et d’un parking.

Ces trois salles pourront être louées à l’unité ou en lot pour des mariages, des repas d’anniversaire ou familiaux ainsi qu’à d’autres associations. Après consultation de ses membres, le comité a nommé les trois salles, ayant des capacités d’accueil maximales différentes, comme suit :

– la salle Partage, en référence au but de l’association, pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes ;

– la salle Léman, par rapport à la région, 50 personnes ;

– la salle Anciennes vignes, en souvenir des vignes qui entouraient l’ancienne église, 30 personnes.

Quel fonctionnement ?

Pour louer les salles, l’association dispose d’un site internet qui indique les tarifs des salles avec leur capacité maximale et leurs disponibilités ainsi que le règlement d’utilisation. Les salles et toutes les annexes intérieures sont des zones non-fumeurs. Un contrat de location et plusieurs moyens de paiement sont à disposition sur le site.

Toute personne majeure vivant dans les environs peut faire une demande de location. Pour les personnes qui voudraient louer l’église et les salles, un lien sur le site permettra de consulter le site internet de la communauté catholique pour connaître les disponibilités et effectuer une demande.

Tous les membres de l’Association culture et rencontre de Gland et environs se réjouissent de vous accueillir pour vous permettre de passer d’agréables moments dans les salles sous la nouvelle église de Gland.

Encourager la rencontre

L’Association culture et rencontre de Gland et environs est une association à but non lucratif, apolitique et confessionnellement neutre. Elle a pour objectif d’encourager et de favoriser le vivre ensemble au travers d’événements culturels et sociaux intergénérationnels.

Ses buts principaux sont d’améliorer la cohésion sociale dans la région, de favoriser la rencontre entre populations linguistiques et de faciliter l’intégration des différentes cultures. Pour ce faire, l’association projette d’organiser des rencontres pour les jeunes, les adultes et les seniors habitant Gland et ses environs. Au programme : concerts, jeux, conférences, permanence d’aide et d’action sociales, réunions d’information, événements, loisirs,…

Construire une église, un défi de société

PAR BERNARD CHEVALLAY, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE, ET GILLES VALLAT, PRÉSIDENT DE LA PAROISSE DE NYON | PHOTOS : DR

Edifier une nouvelle église constitue un véritable défi, une folie même. Pensez : nous vivons dans une société qui se déchristianise, une société fortement matérialiste, individualiste et en grande partie agnostique. A l’heure où les lieux de culte se vident ou sont désaffectés et transformés en musées ou en salles de théâtre, pourquoi construire une nouvelle église à Gland en 2021 ?

Pour plusieurs raisons. La chapelle actuelle, construite en 1972 avec des matériaux de récupération provenant d’un baraquement de chantier, est devenue vétuste et elle est parfois trop petite pour accueillir les fidèles de la région. Une rénovation lourde n’était pas envisageable et le bâtiment n’est plus conforme aux normes actuelles de construction. Ensuite, il y a l’évolution démographique de Gland et de sa région, en pleine expansion : notre communauté connaît une bonne fréquentation, notamment des nouvelles familles, nombreuses à s’établir dans la région.

Confrontés à ces faits, les responsables de la communauté et de la paroisse ont dû se rendre à l’évidence: agrandir et restaurer l’édifice aurait coûté fort cher et n’aurait pas résolu la question de la structure déficiente de la chapelle. Il ne subsistait donc qu’une possibilité : édifier un nouveau bâtiment pour répondre aux besoins à long terme des catholiques de la région de Gland.

L’idée d’une nouvelle église a été passablement critiquée, y compris au sein de la communauté de Gland. En entreprenant une telle construction, les responsables paroissiaux ont fait un pari sur l’avenir : oui, malgré les vicissitudes de notre époque, nous pensons que dans plusieurs décennies, voire un siècle, il y aura toujours des chrétiens qui se réuniront ici pour célébrer le Christ. Oui, nous avons foi dans le futur de l’Eglise même si nous reconnaissons ses faiblesses. L’histoire ancienne et récente nous a montré que le christianisme a connu des hauts et des bas. Nombreux ont été ceux qui ont annoncé sa mort. Mais il s’est toujours relevé.

Et notre foi s’est traduite par une démarche folle : bâtir une nouvelle église pour continuer à annoncer l’Evangile. Pour dire aussi qu’une église est un lieu essentiel à la dynamique d’une cité telle que Gland. Et qu’elle demeure un centre de rassemblement non seulement religieux, mais aussi social et culturel, puisque trois salles complètent le projet.

Notre église, résolument moderne, n’a pas été simple à réaliser. Il a fallu convaincre, répondre aux opposants. Mais après dix ans d’efforts, elle se dresse fièrement à

côté de la chapelle, qui sera démolie. Elle sera consacrée dimanche 13 février par notre évêque, Mgr Charles Morerod.

Ce numéro de L’Essentiel est dédié à cet événement historique. Vous y découvrirez notamment les raisons du choix architectural, les symboles du mobilier liturgique qui habillera l’église, des témoignages

sur cette réalisation et une interview de Mgr Morerod.

Bonne lecture.

Célébrer ensemble autrement !

Pour les prêtres de l’Unité pastorale, célébrer la messe dans une église ronde sera un défi qu’ils se réjouissent de relever. L’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, souligne la signification et les implications de cette disposition liturgique.

PAR JEAN-CLAUDE DUNAND | PHOTOS : CECILIA NIZZOLA ET IMAGE DE SYNTHÈSE DU BUREAU CORETRA

En pénétrant dans le nouveau bâtiment abritant des salles et un lieu de culte à Gland, de la place de parc nous cheminons vers un espace liturgique en gravissant quelques marches se rétrécissant dans la pénombre. Puis les fonts baptismaux, sur lesquels est gravée une colombe, marquent une étape : ils nous rappellent notre baptême et nous orientent vers l’espace où le peuple de Dieu rassemblé est invité à chanter la louange de Dieu, à se mettre à l’écoute de sa Parole et à se nourrir du pain eucharistique.

Cette disposition s’inspire de la constitution sur la liturgie de Vatican II « Sacrosanctum Concilium » (SC). Elle signifie que la liturgie eucharistique est célébration du peuple de Dieu : « La participation pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la mise en valeur de la liturgie. » (SC, n° 14) L’aménagement liturgique « doit consister à organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient, et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire ». (SC, n° 21)

Le peuple saint réuni

La forme de la nouvelle église de Gland donne une dimension communautaire à l’action liturgique. Les acteurs liturgiques (assemblée, lecteurs et chanteurs) font corps, reprenant la thématique biblique de l’Eglise Corps du Christ (1 Co 12). L’autel, la table de la Parole et le siège de la présidence forment un triangle équilatéral au milieu d’un espace circulaire donnant un mode plus communautaire pour célébrer et permettant une participation plus active de l’assemblée. Cette disposition des lieux et des personnes signifie que c’est toute l’assemblée qui célèbre sous la présidence d’un ministre ordonné, un prêtre pour l’eucharistie. Comme le dit la constitution sur la liturgie, les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Eglise qui est « le sacrement de l’unité », c’est-à-dire le peuple saint réuni. « C’est pourquoi elles appartiennent au Corps tout entier de l’Eglise, elles le manifestent et elles l’affectent ; mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions, et de la participation effective. » (SC, n° 26/2)

Cette nouvelle disposition signifie davantage que c’est l’assemblée qui célèbre puisque l’autel est au centre et que la prière de chacun se nourrit de la vision de la communauté rassemblée. Il y a correspondance entre l’assemblée et la géométrie de l’église non pas pour l’œil, mais pour une communion entre l’Eglise de chair et l’église de pierre.

Alain Dumas, le sculpteur derrière le mobilier liturgique

Lauréat du concours pour le mobilier liturgique de la nouvelle église de Gland, l’artiste français Alain Dumas s’est engagé avec joie dans ce projet. Rencontre avec le sculpteur qui a réalisé les éléments du mobilier liturgique.

PHOTOS : BRIGITTE BESSET, CECILIA NIZZOLA, DR

PAR BRIGITTE BESSET

Une étroite collaboration

Après avoir remporté le concours d’artistes en février 2021, Alain Dumas s’est rendu à Gland. Quittant son atelier auvergnat les 24 et 25 avril, il a participé à l’assemblée générale de la communauté de Gland et y a présenté ses œuvres. Durant ces deux jours, il a rencontré le curé, l’abbé Jean-Claude Dunand, des paroissiens et les architectes ; des idées ont germé pour l’intérieur de la future église. Deux jours plus tard, Alain Dumas écrivait à la Commission liturgique : « Merci pour votre accueil ! Votre présence habite maintenant mon atelier et rend plus douce la poussière de marbre et les courbatures aux épaules. »

Plusieurs membres de la communauté de Gland ont également rendu visite à l’artiste entre juillet et octobre pour découvrir son atelier.

Autant de moments forts de convivialité et de marche vers un objectif commun. La qualité du dialogue, le respect de l’engagement des uns et des autres et la disponibilité de chacun pour se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint ont marqué aussi bien l’artiste que les membres de la Commission liturgique.

Des échanges stimulants

Confectionner le mobilier liturgique de la nouvelle église de Gland fut une belle aventure de création et de collaboration. André Dumas l’évoque avec joie.

Pour le concours, vous avez reçu un chemin de réflexion et un cahier des charges. Ces documents vous ont-ils inspiré ?

Alain Dumas : Plus que le cahier des charges, c’est la rencontre avec la Commission liturgique qui a nourri ma réflexion et a fait naître en moi plusieurs intuitions qui n’ont pas toutes été retenues. J’ai retravaillé certains éléments ; la recherche s’est faite petit à petit. Il y a eu un cheminement dans la construction de l’église, mais aussi un cheminement tout au long de mon travail : des choses à élaguer, à modifier, à retravailler.

Aviez-vous déjà réalisé de tels projets ?

Oui. Ma première réalisation date de l’an 2000, mais elle n’avait pas la même ampleur. Il s’agissait de construire le nouveau centre diocésain à Clermont-Ferrand, mais c’était créer quelque chose à l’intérieur de ce qui existait déjà. A Gland, j’ai été associé au projet en amont, alors que le bâtiment était encore en construction. La collaboration se vit sur le chantier en cours, d’où l’importance de rencontrer la paroisse.

Vous accordez une grande importance au dialogue avec la communauté. Pourquoi ?

L’œuvre à créer n’est pas pour moi, mais pour une communauté. Mon talent et ce que je ressens, je les mets au service de cette communauté. Le résultat final n’est pas ce que je désire, il doit répondre aux attentes et souhaits des porteurs du projet et correspondre au résultat du cheminement commun de l’artiste et de la communauté.

Vivez-vous un tel projet comme un chemin de foi ?

Je me mets au service d’une communauté, je lui offre les talents que le Seigneur m’a donnés. Il m’inspire dans chacune de mes créations. C’est une manière de vivre ma foi. Il y a une harmonie entre ce que je vis intérieurement et ce que je mets en œuvre.

Ce projet apporte-t-il quelque chose à votre parcours d’artiste ?

Oui : l’unité de cette création. Aménager cet espace circulaire, unifié, neuf, qui se crée en même temps que je crée est un rêve qui se réalise. C’est un souhait qui est venu comme un cadeau, comme quelque chose de providentiel. Je n’avais pas de gros chantiers, j’étais disponible. De mi-novembre 2020 à mi-janvier 2021, je me suis consacré entièrement à l’étude de ce projet.

Quel lien avez-vous essayé de créer entre les objets liturgiques que vous avez réalisés ?

Ce qui est intéressant pour un sculpteur, c’est l’équilibre et l’unité. Chaque élément (autel, ambon, fonts baptismaux) a une fonction particulière; il doit donc avoir son identité. J’ai à cœur, en tant qu’artiste, que chaque élément ait son originalité. Ensuite il faut une cohérence et une unité entre tous. Ce qui a eu un écho très fort en moi, c’est le cheminement évoqué par Jean-Claude Dunand lors de nos premières rencontres. L’idée de cheminer des fonts baptismaux à la Parole et à l’autel, je suis heureux de la concrétiser, de mettre en œuvre cette dynamique.

Qu’avez-vous vécu pendant la confection du mobilier liturgique ?

J’ai apprécié la collaboration constructive avec l’équipe paroissiale et le cabinet d’architecture Coretra, notamment la disponibilité et l’efficacité de ses employés face à mes questions techniques. Bravo à ces architectes qui réalisent là un chef-d’œuvre.

Je me suis senti reconnu dans mon travail d’artiste ; mes propositions et mes suggestions ont été écoutées. Je remercie toutes les personnes qui portent ce projet pour la qualité de leur accueil et de nos dialogues et leur disponibilité à se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint.

Un beau cadeau du Créateur a été la découverte du bloc de marbre bleu de Savoie. J’avais choisi un bloc brut à l’atelier de la marbrerie Yelmini, dans le Jura. Mais lorsqu’il est arrivé scié dans mon atelier, une des faces de l’autel offrait une magnifique veine diagonale. Située sur la face avant

de l’autel, elle symbolise la fraction de l’hostie.

J’ai rencontré quelques difficultés face au délai de réalisation de l’autel et de la cuve baptismale, que j’ai dû terminer avant la coulée de la chape de finition. J’ai été soulagé que tout se soit bien passé début septembre 2020 lors de leur installation compte tenu de leur poids : trois tonnes. J’ai pu savourer le bonheur de contempler l’autel en place au milieu du chantier.

Pour finir, la joie de sentir que l’œuvre est appréciée est source d’action de grâce. Mais le travail est toujours en cours… Lorsque tout sera en place, je pourrai témoigner de l’ensemble de ce cheminement qui sera célébré par la fête de la dédicace de l’église et la consécration de l’autel.

La joie de l’amour

Pour se rendre présente auprès des couples et des familles tout au long de la vie, tant dans les moments de joie que de difficulté, l’Eglise Catholique Romaine à Genève propose un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement ouvert à tous. Rencontre avec la pastorale familiale.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTO : DR

Le pape François a initié dès le début de son pontificat une importante réflexion concernant les familles dans l’Eglise d’aujourd’hui. De cet examen émane une exhortation apostolique parue en 2016, connue sous le nom d’Amoris Laetitia. Le pontife a réactualisé cette intuition en instituant une année de la famille qui a débuté le 19 mars dernier. L’intention étant de pousser les paroisses, les communautés et les églises locales à prendre soin en priorité des familles, quelles que soient les formes qu’elles prennent.

« Nous avons comme mandat de favoriser la présence de l’Eglise auprès des familles, notamment celles qui sont en chemin avec Dieu et qui ne se retrouvent peut-être pas dans une communauté paroissiale » précise Anne-Claire Rivollet. Un des grands axes de cette pastorale se situe autour de la préparation au sacrement du mariage pour les fiancés. « Nous avons également développé des propositions pour les personnes divorcées, car il existe encore des gens qui pensent, à tort, que s’ils ont rompu le lien du mariage, ils ne peuvent plus venir à l’église », développe la responsable de la pastorale des familles. Ainsi il est proposé des espaces de parole qui offrent à « toutes ces personnes la possibilité de venir déposer leurs soucis et discerner la présence de Dieu dans leur vie. »

Depuis le printemps dernier, la pastorale a ouvert un service d’un genre nouveau : Et si on se réconciliait ? Derrière cet intitulé se cache une proposition d’accompagnement, d’accueil et d’écoute pour la communauté LGBTIQ+ et leurs familles. « Parce que l’homosexualité et l’Eglise sont des réalités qui ont besoin de se réconcilier. Les uns avec les autres, mais aussi avec eux-mêmes, puisque Dieu a un projet d’amour pour chacun, quelle que soit sa situation matrimoniale ou familiale. L’Eglise se doit d’être présente auprès de tous.

De manière plus globale, « la société s’occupe du lien au niveau administratif, au niveau civil. Mais comment alimente-t-on ce lien pour en saisir la teneur ? Comment permettre à la famille de dépasser les temps de tension ou de difficulté ? » Anne-Claire Rivollet pointe la question du sens des relations aujourd’hui et affirme que « l’Eglise voit naitre pour elle une véritable vocation pour aujourd’hui : offrir des repères et l’espérance nécessaire pour développer une vie de couple, de famille qui soit porteuse pour la société ».

Au service, mais comment ?

Une chose que la pastorale familiale accomplit et dont on ne se rend peut-être pas compte ?

Anne-Claire Rivollet : Il y a un vrai travail intra-ecclésial autour de la question de l’homosexualité et nous venons de le débuter, à un niveau local. Pendant longtemps, l’Eglise a condamné certaines identités de genre. Aujourd’hui ce n’est plus possible de nier notre corps sexué. La pastorale des familles a initié ce travail-là : aider chacun à s’accueillir comme une personne, avec une identité sexuelle, des désirs, tout en sachant qu’il / elle est entièrement aimé de Dieu.

Quel « service » apportez-vous aux Genevois de manière générale ?

A-CR : Nous espérons pouvoir contribuer à un changement d’image de l’Eglise, qu’elle soit perçue non comme un lieu d’exclusion ou de moralisme, mais comme un lieu-source pour vivre ensemble.

La réconciliation est l’enjeu de cette quête : que dans tous les lieux de relations, en particulier ceux de la famille et du couple, nous puissions favoriser une pastorale du lien. Et que chacun se sente aimé de Dieu et reconnu par l’Eglise.