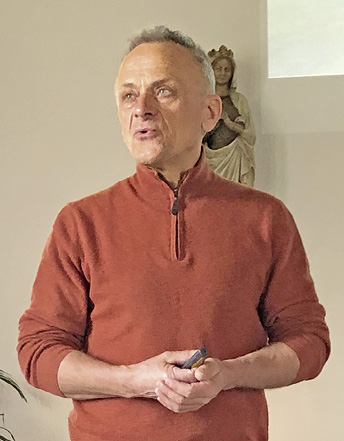

Après avoir remporté le concours d’artistes en février 2021, Alain Dumas s’est rendu à Gland. Quittant son atelier auvergnat les 24 et 25 avril, il a participé à l’assemblée générale de la communauté de Gland et y a présenté ses œuvres. Durant ces deux jours, il a rencontré le curé, l’abbé Jean-Claude Dunand, des paroissiens et les architectes ; des idées ont germé pour l’intérieur de la future église. Deux jours plus tard, Alain Dumas écrivait à la Commission liturgique : « Merci pour votre accueil ! Votre présence habite maintenant mon atelier et rend plus douce la poussière de marbre et les courbatures aux épaules. »

Plusieurs membres de la communauté de Gland ont également rendu visite à l’artiste entre juillet et octobre pour découvrir son atelier.

Autant de moments forts de convivialité et de marche vers un objectif commun. La qualité du dialogue, le respect de l’engagement des uns et des autres et la disponibilité de chacun pour se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint ont marqué aussi bien l’artiste que les membres de la Commission liturgique.

Confectionner le mobilier liturgique de la nouvelle église de Gland fut une belle aventure de création et de collaboration. André Dumas l’évoque avec joie.

Pour le concours, vous avez reçu un chemin de réflexion et un cahier des charges. Ces documents vous ont-ils inspiré ?

Alain Dumas : Plus que le cahier des charges, c’est la rencontre avec la Commission liturgique qui a nourri ma réflexion et a fait naître en moi plusieurs intuitions qui n’ont pas toutes été retenues. J’ai retravaillé certains éléments ; la recherche s’est faite petit à petit. Il y a eu un cheminement dans la construction de l’église, mais aussi un cheminement tout au long de mon travail : des choses à élaguer, à modifier, à retravailler.

Aviez-vous déjà réalisé de tels projets ?

Oui. Ma première réalisation date de l’an 2000, mais elle n’avait pas la même ampleur. Il s’agissait de construire le nouveau centre diocésain à Clermont-Ferrand, mais c’était créer quelque chose à l’intérieur de ce qui existait déjà. A Gland, j’ai été associé au projet en amont, alors que le bâtiment était encore en construction. La collaboration se vit sur le chantier en cours, d’où l’importance de rencontrer la paroisse.

Vous accordez une grande importance au dialogue avec la communauté. Pourquoi ?

L’œuvre à créer n’est pas pour moi, mais pour une communauté. Mon talent et ce que je ressens, je les mets au service de cette communauté. Le résultat final n’est pas ce que je désire, il doit répondre aux attentes et souhaits des porteurs du projet et correspondre au résultat du cheminement commun de l’artiste et de la communauté.

Vivez-vous un tel projet comme un chemin de foi ?

Je me mets au service d’une communauté, je lui offre les talents que le Seigneur m’a donnés. Il m’inspire dans chacune de mes créations. C’est une manière de vivre ma foi. Il y a une harmonie entre ce que je vis intérieurement et ce que je mets en œuvre.

Ce projet apporte-t-il quelque chose à votre parcours d’artiste ?

Oui : l’unité de cette création. Aménager cet espace circulaire, unifié, neuf, qui se crée en même temps que je crée est un rêve qui se réalise. C’est un souhait qui est venu comme un cadeau, comme quelque chose de providentiel. Je n’avais pas de gros chantiers, j’étais disponible. De mi-novembre 2020 à mi-janvier 2021, je me suis consacré entièrement à l’étude de ce projet.

Quel lien avez-vous essayé de créer entre les objets liturgiques que vous avez réalisés ?

Ce qui est intéressant pour un sculpteur, c’est l’équilibre et l’unité. Chaque élément (autel, ambon, fonts baptismaux) a une fonction particulière; il doit donc avoir son identité. J’ai à cœur, en tant qu’artiste, que chaque élément ait son originalité. Ensuite il faut une cohérence et une unité entre tous. Ce qui a eu un écho très fort en moi, c’est le cheminement évoqué par Jean-Claude Dunand lors de nos premières rencontres. L’idée de cheminer des fonts baptismaux à la Parole et à l’autel, je suis heureux de la concrétiser, de mettre en œuvre cette dynamique.

Qu’avez-vous vécu pendant la confection du mobilier liturgique ?

J’ai apprécié la collaboration constructive avec l’équipe paroissiale et le cabinet d’architecture Coretra, notamment la disponibilité et l’efficacité de ses employés face à mes questions techniques. Bravo à ces architectes qui réalisent là un chef-d’œuvre.

Je me suis senti reconnu dans mon travail d’artiste ; mes propositions et mes suggestions ont été écoutées. Je remercie toutes les personnes qui portent ce projet pour la qualité de leur accueil et de nos dialogues et leur disponibilité à se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint.

Un beau cadeau du Créateur a été la découverte du bloc de marbre bleu de Savoie. J’avais choisi un bloc brut à l’atelier de la marbrerie Yelmini, dans le Jura. Mais lorsqu’il est arrivé scié dans mon atelier, une des faces de l’autel offrait une magnifique veine diagonale. Située sur la face avant

de l’autel, elle symbolise la fraction de l’hostie.

J’ai rencontré quelques difficultés face au délai de réalisation de l’autel et de la cuve baptismale, que j’ai dû terminer avant la coulée de la chape de finition. J’ai été soulagé que tout se soit bien passé début septembre 2020 lors de leur installation compte tenu de leur poids : trois tonnes. J’ai pu savourer le bonheur de contempler l’autel en place au milieu du chantier.

Pour finir, la joie de sentir que l’œuvre est appréciée est source d’action de grâce. Mais le travail est toujours en cours… Lorsque tout sera en place, je pourrai témoigner de l’ensemble de ce cheminement qui sera célébré par la fête de la dédicace de l’église et la consécration de l’autel.