PAR PASCAL GONDRAND

PHOTOS : WIKIMEDIA COMMONS

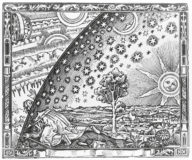

La contemplation du ciel, l’observation et la rêverie ont de tout temps été associées à la science et à la spiritualité. L’astrophysique interroge l’univers. La théologie, pour sa part, explore la relation entre l’être humain et le cosmos. Qu’est-ce que l’univers ? D’où vient la vie ? A quelle fin ? Ces questions font l’objet du programme intitulé « A ciel ouvert – Science et spiritualité », actuellement en cours, une collaboration entre des membres de la Faculté de théologie et des membres du Département d’astronomie de la Faculté des Sciences pour un partage de connaissances au bénéfice du grand public. Une table ronde a été organisée à l’occasion du lancement de celui-ci, dont voici un bref résumé.

Georges Meynet est physicien stellaire. Son travail au Département d’astronomie de l’Université de Genève consiste à étudier les étoiles massives. Sans les étoiles, y aurait-il la vie telle que nous la connaissons ?

Sa réponse, bien entendu, a été : non. Un célèbre astrophysicien américain, Carl Sagan (1934-1996), répétait : « Si vous voulez faire une tarte aux pommes à partir de rien, il vous faudra d’abord créer

l’univers. » En fait, tout ce qui est et existe dans notre univers est issu de processus qui se sont déroulés dans les 13,8 milliards d’années qui nous séparent du big-bang.

La vie et l’être humain sont également

issus de ces processus, de cette succession de maillons. Les étoiles ont un rôle particulier. Ce sont un peu les alambics du cosmos, ou encore, ses pierres philosophales. C’est là que les éléments se transforment. A partir d’éléments légers se forment des éléments plus complexes apparus au cœur des étoiles

puis dispersés par l’explosion de celles-ci dans l’univers. Selon lui, on peut dire que les étoiles sont nos ancêtres.

Il a encore rappelé que, reprenant les vers de Paul Valéry,

« Patience, patience,

Patience dans l’azur !

Chaque atome de silence

Est la chance d’un fruit mûr ! »,

Hubert Reeves, astrophysicien, a écrit : « Paul Valéry, étendu sur le sable chaud d’une lagune, regarde le ciel. Dans son champ de vision, des palmiers se balancent mollement, mûrissant leurs fruits. Il est à l’écoute du temps qui sourdement fait son œuvre. Cette écoute, on peut l’appliquer à l’univers. Au fil du temps se déroule la gestation cosmique. A chaque seconde, l’univers prépare quelque chose. Il monte lentement les marches de la

complexité. »

Poussière d’étoiles

Pour Christophe Chalamet, professeur en théologie systématique et doyen de la Faculté de théologie de l’UNIGE, l’univers nous rappelle évidemment notre petitesse, le fait que nous soyons là pour un instant seulement. Alors que l’être humain a tendance à vouloir être au centre de tout. Cela coupe court à cette velléité, à cette hubris, à cette démesure qui est celle de l’être humain, une poussière d’étoiles en quête d’intelligence.

Pour le professeur Trinh Xuan Thuan, astrophysicien, le Big Bang n’est pas un Dieu barbu. Il a rappelé que l’univers a été réglé de façon extrêmement précise dès les premières fractions de seconde après le big-bang. Les étoiles massives sont alors apparues et l’alchimie nucléaire qui conduit à la vie et à la conscience s’est produite. C’est ce que nous nommons le principe anthropique. Bouddhiste, le professeur Trinh Xuan Thuan parie, pour sa part, sur un principe créateur et a tenu à souligner que Bouddha est un être éveillé, mais qu’il n’est pas Dieu.

Beauté de l’univers

L’univers suscite l’étonnement. Et l’étonnement, c’est le début de la connaissance, de la curiosité, a encore fait valoir Georges Meynet. C’est un merveilleux terrain de jeu pour la recherche. Jean Rostand, a-t-il rappelé, disait que chercher était un superbe verbe, bien plus beau que savoir. « Beau mot que celui de chercheur et si préférable à celui de savant ! Il exprime la saine attitude de l’esprit devant la

vérité : le manque plus que l’avoir, le désir plus que la possession, l’appétit plus que la satiété. »

Pour Ghislain Waterloo, professeur de philosophie, de religion et d’éthique, doyen de la Faculté de théologie de l’UNIGE, nous sommes capables de déchiffrer beaucoup de choses, entre énigmes et mystères. Et ce qui est extraordinaire, c’est que plus on déchiffre, plus on s’aperçoit que des questions inattendues, de nouvelles énigmes se posent. Et nous savons que, peut-être, nous ne pourrons pas répondre à tout. Tout cela ne nous donne-t-il pas le sentiment d’être écrasés par cette immensité, aussi belle soit-elle ?

Georges Meynet a répondu à cette question en citant Blaise Pascal (1623-1662), mathématicien, philosophe et théologien : « Par l’espace l’univers me comprend et m’engloutit comme un point, par la pensée je le comprends. » L’être humain est minuscule, ce qui ne l’empêche pas de vouloir comprendre l’univers. Pascal insistait sur ce mot, comprendre.

Ghislain Waterloo a proposé pour sa part d’évoquer Emmanuel Kant (1724-1804), philosophe, et le sentiment du sublime.

Pour Trinh Xuan Thuan, le vide est plein, le vide n’est pas néant comme on pourrait le penser. Dans la théorie du big-bang, l’univers est parti d’un vide primordial. Mais ce vide est rempli d’énergie qui sera convertie en matière. Et cette matière va être structurée en milliards de galaxies. Il y a bien sûr une vie et une conscience. Un univers vide de conscience n’aurait aucun sens.

Alors, pourrait-on dire, pour conclure brièvement, que notre état d’être conscient nous fait porter la responsabilité de comprendre et de chanter la beauté et l’harmonie de cet univers ? Mais oui, bien sûr !

My-Bourg, mercredi 8 décembre à 18h : Messe présidée par le chanoine Gilles Roduit et animée par les Equipes Notre-Dame Secteur Valais. Boisson chaude offerte à la sortie.

My-Bourg, mercredi 8 décembre à 18h : Messe présidée par le chanoine Gilles Roduit et animée par les Equipes Notre-Dame Secteur Valais. Boisson chaude offerte à la sortie.