Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur des Deux-Rives (VS), mi-juin – août 2021

PAR JUDITH BALET HECKENMEYER

(SOURCES/INSPIRATION :

WWW.MASONIC.CH ET WWW.JEPENSE.ORG)

PHOTOS : JUDITH BALET HECKENMEYER, PIXABAY

La Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité.

Elle constitue une alliance d’hommes et de femmes libres et de bonnes mœurs, de toutes races, toutes nationalités et de toutes croyances. Le but est d’aider au perfectionnement de l’individu et de l’humanité.

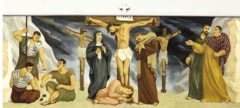

Longtemps, les relations entre la Franc-Maçonnerie et le catholicisme ont été houleuses. Pourtant les sources de la Franc-Maçonnerie sont authentiquement chrétiennes. Mais comme dans leur pratique, ils utilisent d’autres outils de connaissance comme la philosophie, les mythes et les religions antiques ou des références à d’autres religions, cela a déplu au Vatican.

Au XIXe siècle (dans le sillage de la révolution française) certaines loges maçonniques sont devenues anticléricales avec la même virulence que des catholiques s’opposaient à la Franc-Maçonnerie. L’affaire Léo Taxil a jeté de l’huile sur le feu : entre 1885 et 1887 il a monté un canular anti-maçonnique de grande ampleur en faisant croire qu’ils s’adonnaient à des cultes sataniques. Cette intox a fortement encouragé les diffamations, les injures, les tensions dans les deux camps.

Un retour à un dialogue se fera après la Deuxième Guerre mondiale. Le concile Vatican II appelle alors à l’œcuménisme.

Pourtant, si la nature des démarches maçonnique et catholique est différente, elle n’est pas incompatible et peut même être vue comme complémentaire.

La quête de sens, du sens de sa vie et du sens de la vie met en route de nombreuses personnes. Cette noble quête ne pourrait-elle prendre diverses formes, divers « emballages » ?

Si des tensions émergent entre différents courants, différentes idéologies, différentes religions, ne seraient-elles pas tout simplement des luttes de pouvoir bien humaines ?

Pourtant, à y regarder de plus près, ne poursuivons-nous pas tous un même but : aimer mieux : soi-même, les autres et le monde qui nous entoure ?