Comme le disait Tolkien lui-même, «Le Seigneur des Anneaux est une œuvre fondamentalement religieuse et catholique… L’élément religieux est absorbé dans l’histoire et le symbolisme.» Voici quelques thèmes et symboles chrétiens dans le roman.

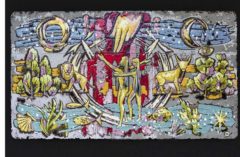

Emaux de la Création, Jean Prahin…

…église Saint-Victor, Ollon

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

« Au commencement, Dieu créa… »

Ces quelques mots ouvrent le champ de tous les possibles. Et ce sont eux qui ont guidé Jean Prahin : l’œuvre qu’il a réalisée pour l’église d’Ollon est un extraordinaire hymne à la création. Elle nous invite à ouvrir notre Bible et à méditer le récit fondateur.

Tourné vers l’extérieur

Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux du dessus et les eaux du dessous. Ces eaux du ciel et de la terre sont représentées par les bandes bleutées en haut et en bas.

Le troisième jour, Dieu fait paraître la terre ferme et fait pousser les arbres et les buissons. A première vue très similaires, les végétaux de Prahin révèlent peu à peu leurs différences.

Le quatrième jour, Dieu crée les grands luminaires qui rythment les jours et les années. Ils sont fixés à gauche et à droite dans la bande de ciel.

Le cinquième jour, Dieu remplit le ciel et la mer d’une myriade d’êtres vivants. Poissons, coquillages, étoiles de mer pour les eaux de la terre ; oiseaux pour les eaux du ciel. L’œuvre de Prahin commence à prendre vie.

Le sixième jour, Dieu crée ceux qui habitent la terre ferme : les animaux et l’être humain. L’être humain est au cœur de l’œuvre, comme il est au cœur de la création. Le mouvement n’est pas égocentrique, mais tourné vers l’extérieur. Il semble que la vie part du centre pour se répandre dans chaque coin, réponse à l’invitation du Créateur : « Remplissez la terre. » (Gn 1, 28) L’être humain est béni pour bénir à son tour.

Harmonie des origines

Le cercle qui entoure les êtres vivants semble symboliser cette harmonie des origines, lorsque chacun avait sa place et son rôle à jouer. Mais il résume aussi le mouvement Créateur, partant de la main de Dieu pour y retourner. Tel le souffle qui planait sur les eaux (Gn 1, 2), souffle qui ne retourne pas au Père sans avoir porté du fruit.

« Cela était beau »

En hébreu, le même mot signifie à la fois beau et bon. « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. » (Gn 1, 31) Et l’artiste vit que cela était beau.

Ciao Antonella !

Antonella Scaffidi est animatrice du MADEP et des Relais dans notre paroisse depuis 2007. Elle a accompagné une dizaine d’équipes et cheminé avec certains jeunes pendant plusieurs années d’affilée. Après 23 ans passés en Suisse, elle retourne dans sa Sicile d’origine.

Une interview virale

Le dernier ouvrage de Shafique Keshavjee, La Couronne et les virus – Et si Einstein avait raison ? propose un autre éclairage sur la crise actuelle en convoquant les trésors de sagesse des grandes religions. A cette occasion, le pasteur et théologien, nous livre aussi son regard sur la pandémie, la grâce divine et la fin du (d’un) monde.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Ce que nos contemporains demandent «c’est une spiritualité universelle soft», selon vos propos. N’est-ce pas un peu ce que vous proposez avec ce livre?

Une « spiritualité soft » met toutes les convictions sur un plan d’égalité. Tel n’est pas mon propos. Je cherche à rejoindre des personnes en recherche constatant qu’il existe des éléments de sagesse dans toutes les traditions. Mon intention n’est pas de faire un peu de taoïsme, un peu de Jésus et un peu d’hindouisme. L’affirmation très claire qui traverse tout le livre, c’est la centralité du Christ !

Il est beaucoup question de virus (péché) et de couronnes (grâce) dans votre livre, mais vous dites détester les discours sur une «grâce à bon marché».

Cette grâce, critiquée par le théologien Bonhoeffer, est celle d’un Dieu qui aime tout le monde, pardonne tout, accepte tout sans aucune exigence. Il n’y a là aucun appel à dire que la grâce nous met en route. Je crois profondément que le Christ nous accueille tels que nous sommes, et que cette grâce nous entraîne dans un processus radical de changement.

Vous revenez dans cet ouvrage sur les propos tenus dans L’Islam conquérant, ce qui vous a valu beaucoup de critiques virulentes…

Il y a eu des critiques très virulentes, surtout de réformés libéraux et de certains acteurs du dialogue interreligieux. Par ailleurs, j’ai reçu beaucoup plus de soutien que ce que les médias laissent penser. Le sujet me tient à cœur. Je continue de penser qu’un des très grands défis à venir pour l’Occident, parmi d’autres, concerne l’islam politique et je persiste à croire que beaucoup de personnes ne le voient pas encore.

La pandémie nous a donné le souci des plus faibles. Vous évoquez la sélection surnaturelle comme étant la réussite des plus fragiles. C’est-à-dire?

Dans une perspective darwinienne, les plus forts gagnent, donc aucune raison de sauver les plus faibles. Notre société est tiraillée entre cette logique et la tradition judéo-chrétienne qui dit tout autre chose. Il y a un renversement des valeurs dans la tradition biblique. Dans la Bible, Dieu choisit les plus faibles pour confondre les forts et il protège les plus faibles pour les rendre forts.

Quels sont selon vous, aujourd’hui, les virus qui détruisent l’Amour et la Vie?

L’autocentrement est un virus très dangereux. Nous peinons à nous décentrer pour aller vers plus grand que soi, ou vers autre que soi. Concernant l’Occident, le plus grave danger serait de perdre le trésor qu’est la foi chrétienne. L’héritage judéo-chrétien a fait vivre l’Occident et, bien vécu, il peut guérir nos sociétés. Cette intuition d’Einstein a inspiré ce livre.

Biographie express

Les dates qui ont marqué Shafique Keshavjee.

1955 : Naissance au Kenya dans une famille indienne ismaélienne.

1963 : Arrivée en Suisse.

1974 : Adhésion au Christ lors d’un voyage en Inde.

1983 : Mariage avec Mireille, puis naissance de quatre garçons.

1991 : Consécration comme pasteur à la cathédrale de Lausanne.

1993-2010 : A côté de l’engagement pastoral (ministère œcuménique

et interreligieux), enseignement dans divers milieux universitaires.

1998-2021 : Travail d’écriture.

La pandémie, signe de fin du (d’un) monde ?

Certains croyants entrevoient dans la pandémie les signes de fin du monde décrits dans l’Apocalypse. Une position que Shafique Keshavjee peine à partager complètement. « Il y a certes un processus similaire à ce qu’on trouve dans l’Apocalypse, mais il demeure toute la question de son interprétation. Nos sociétés ont vécu de nombreux bouleversements (guerres mondiales, crises), mais de là à dire qu’un nouveau monde a réellement commencé après eux… Des prises de conscience fortes ont lieu dans de multiples milieux. Cela dit, le mystère de la liberté humaine subsiste : dès que le monde ira mieux, retournerons-nous à nos travers ou entendrons-nous l’appel à respecter la sainteté de la vie ? Les crises sont toujours un appel à nous arrêter et à revenir à la Source de la vie. » Quant à l’Apocalypse, le « mystère de Dieu s’y exprime. A la fois dans son amour et la mise en lumière de nos dysfonctionnements. D’une certaine manière, Dieu se retire pour laisser à l’humanité le loisir d’aller jusqu’au bout de ses orientations déviantes. Cela afin de mieux révéler le vide qui appelle sa Présence ». Le théologien relève que ce processus de mise en lumière de nos péchés (virus) comporte toujours un horizon de libération et de révélation de la grâce de Dieu (la Couronne).

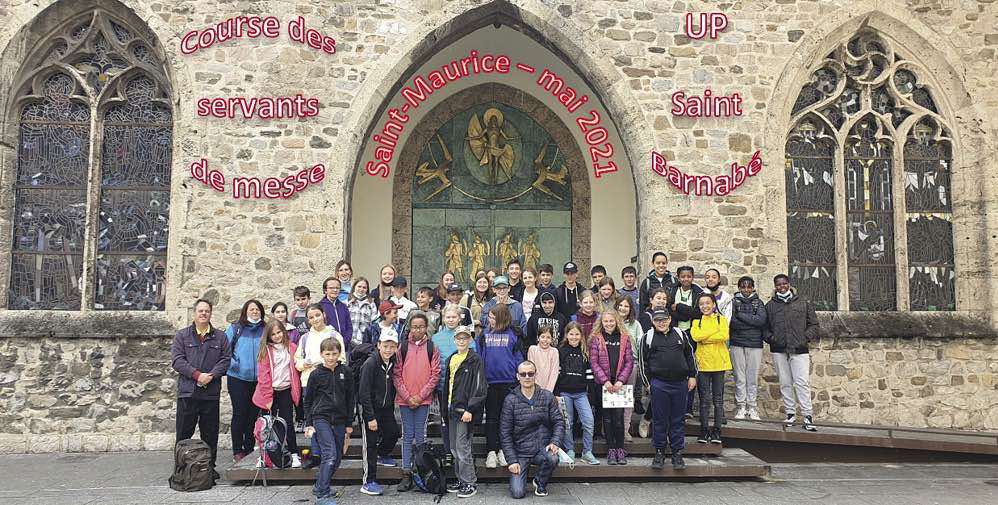

La traditionnelle sortie des servants de messe…

… de l’UP Saint-Barnabé retrouve la « normalité »

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Saint-Barnabé (VD), juillet-août 2021

TEXTE ET PHOTO PAR LAZARE PRELDAKAJ

Depuis des années (à l’exception de 2020, fortement perturbée par le COVID-19), la fête de l’Ascension a été privilégiée par l’unité pastorale Saint-Barnabé comme une bonne occasion pour dire MERCI à tous les servants de messe qui s’engagent dans nos quatre paroisses.

Ce 14 mai, nous étions 49 participants pour la sortie (43 servants et 6 accompagnateurs). Les quatre paroisses étaient bien représentées et nous les remercions pour leur participation. La sortie a été harmonieusement organisée en trois temps : ludique, spirituel et historico-culturel. Le ludique, très apprécié par les enfants, a eu lieu dans le grand parc de jeux d’Evionnaz (Labyrinthe aventure) suivi par le pique-nique ; le spirituel a culminé avec la célébration de la messe à l’abbaye de Saint-Maurice et enfin le troisième temps, soit l’historico-culturel, a eu lieu dans cette même abbaye moyennant une visite autoguidée.

Chers servants, merci à tous d’être là pour S-ervir E-nsemble l’Eglise et la communauté, de nous aider à R-encontrer le vrai V-isage du Christ dans l’eucharistie qui se donne sans cesse pour chacun chacune d’entre nous, à A-ccueillir et accompagner les N-ouveaux venus qui désirent servir à la table du Seigneur et à T-émoigner par votre présence de l’image d’une église jeune et S-aine.

Avec tous les servants de messe, nous remercions la paroisse de Surpierre pour l’organisation, et en particulier Mme Ludmilla Bongard qui a su harmoniser en une seule journée le ludique, le spirituel et l’historico-culturel. Merci également à toutes les accompagnatrices et accompagnateurs de nos paroisses qui ont répondu présent et donné de leur temps pour accompagner les jeunes et vivre avec eux cette belle sortie.

Retour sur la sortie du groupe Relais le 5 juin

C’est avec joie que les équipes Relais du secteur se sont réunies pour une après-midi de coopération et de partage. Avec la pandémie, certaines rencontres mensuelles ont été annulées, c’est donc l’occasion de terminer l’année en beauté !

Fratelli tutti…

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : CIRIC

…e sorelle, cela va sans dire. Dans sa dernière encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale (2020), François liste parmi les ombres d’un monde fermé le mauvais traitement des migrants, considérés comme « second class ». Or, « une personne et un peuple ne sont féconds que s’ils savent de manière créative s’ouvrir aux autres » (n. 41). C’est le leitmotiv du Pape dans toutes ses prises de position, lui le fils de migrants italiens hébergés en Argentine…

Droits et devoirs

Et de rappeler notre tâche en tant que chrétiens vis-à-vis des migrants : « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » (n. 129) en visant la notion de citoyenneté pour ces personnes, leur donnant la dignité de « donneur » et « receveur », c’est-à-dire respectant leurs droits et devoirs selon le droit à migrer pour une vie meilleure…

« Inter-rencontre » fructifère

Dans la rencontre interculturelle qui suit l’accueil d’un migrant, il faut y « faire jaillir quelque chose de nouveau […] (pour ne pas risquer) de se retrouver victime d’une sclérose culturelle » (n. 134).

La peur du migrant, du voyageur, de l’allophone, peut en partie s’expliquer par le non-enracinement dans un substrat local : « Il n’est possible d’accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original que dans la mesure où je suis ancré dans mon peuple, avec sa culture. » (n. 143) Un appel à mieux se connaître, pour mieux (re)connaître l’autre…

Renaissance de la Jeunesse de Cressier

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur Haut-Lac (FR), juillet-ao û t 2021

TEXTE ET PHOTO PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT

La société de Jeunesse de Cressier est un groupe de jeunes dès l’âge de 16 ans. Son but est de permettre aux jeunes Cressiacois de rester en contact alors que leurs études ou apprentissages tendent à les éloigner. C’est pourquoi la Jeunesse se retrouve tous les jeudis soir dans son local mis à disposition gracieusement par la commune. Ce local est appelé La Cave et se situe dans le bâtiment de l’école primaire.

En plus de se voir chaque semaine, les jeunes de Cressier organisent une fois par an une sortie de jeunesse et participent aux rencontres des Jeunesses Fribourgeoises.

La société de Jeunesse tente de briser la monotonie du quotidien en organisant diverses manifestations telles que, selon les années, la tournée du Premier mai, le pique-nique villageois, la soirée-pizza, la Bénichon, la Saint-Nicolas, le service de la soupe de Carême et celui du thé après la messe de minuit.

Elle ouvre également son local à la population à différentes occasions.

Après les actions solidaires suite au Covid-19, proposées aux personnes à risque ou dans le besoin, la Jeunesse est malheureusement restée en stand by.

Malgré la pandémie qui n’est pas encore terminée, elle désire se remobiliser pour organiser différentes manifestations au village dès que l’autorisation sera donnée.

Un nouveau président sera élu ; il souhaite que les jeunes de Cressier le rejoignent pour former une joyeuse équipe dans une belle et dynamique société.

Pour tout renseignement : Tristan Deiss, route de la Pâla 33, tél. 079 896 29 01, courriel : tristan.deiss@gmail.com

Tous·tes en itinérance (Hébreux 13, 14)

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

« Car nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l’avenir. » (Hébreux 13, 14) Dans la récapitulation inscrite dans son Appendice final, l’auteur de l’épître aux Hébreux nous invite à suivre le Christ grand-prêtre, à « sortir » de notre habitat confortable et de la maison de notre monde, à l’exemple de Jésus qui a souffert sa Passion hors de la porte et des murailles de Jérusalem (13, 12).

C’est à cette « sortie en Eglise » que nous convie sans cesse le pape François, notamment dans son exhortation apostolique La joie de l’Evangile (n. 20-24). Ainsi, nous pourrons offrir le véritable sacrifice en tout temps, le fruit des lèvres et du cœur qui confessent le nom du Fils, avec la mise en commun des ressources terrestres pour les partager avec l’ensemble de nos frères et sœurs (cf. Hébreux 13, 15-16 ; l’encyclique Fratelli tutti).

Notre vraie patrie « se trouve dans les cieux », précise Paul (Philippiens 3, 20), là où l’ancre du salut a pénétré, au-delà du voile du saint des saints, dans le temple définitif, que notre précurseur Jésus a solidement établie et plantée sur le rivage de la vie éternelle (cf. Hébreux 6, 19-20).

Celles et ceux dont l’existence est une perpétuelle itinérance nous rappellent ainsi à tous, par leur mode de vie paradoxal, que même si la terre est splendide (voir Loué sois-tu du pontife argentin), nous y sommes en exil. Notre vraie demeure est dans le sein du Père, avec l’Esprit (cf. Hébreux 11, 11.14-16). Nous pouvons déjà anticiper cet état ultime en demeurant dans le Fils, par l’amour, la prière et l’observation de sa Parole, pour que le Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous (Jean 14, 23).

Mais rien ne sert d’accumuler des richesses, des villas et des Rolls Royce : nous ne les emporterons pas au-delà de notre trépas (cf. Luc 12, 13-21). Quand nous réfléchissons à la condition des gens du voyage, nous constatons qu’ils emmènent avec eux, dans leurs humbles roulottes, tous leurs biens et leurs possessions. Et que leur fortune est constituée par leurs compétences, leur esprit de famille et leurs enfants. De pays en pays, de place en place, jusqu’en la ville éternelle.

Puissent les voyages estivaux – s’ils peuvent avoir lieu – nous exhorter à y tendre !

Un groupe missionnaire actif

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), juillet-août 2021

En ces temps troublés, il est plus que jamais important que le groupe missionnaire mène à bien ses projets. Du Liban au Congo en passant par Haïti, nous vous invitons au voyage et à la découverte.

PAR MARTINE DEBLUË | PHOTO : DR

En 2020, nous n’avons pas pu organiser nos habituelles manifestations pour renflouer nos caisses et en faire profiter nos protégés. Mais nous avons pu compter sur de généreux donateurs qui ont versé 18’900 francs sur notre compte.

Les rares événements organisés nous ont permis de récolter de beaux montants. La vente de couronnes de l’Avent, animée par Elisabeth Hauser, a rapporté 3000 francs. La vente de biscuits de Noël confectionnés par les enfants de la catéchèse et organisée par Jill Monney a rapporté 1330 francs. Le solde du compte du groupe de jeunes de la paroisse que Walter Hauser nous a remis s’élève à 682 francs.

Des enfants dans le besoin

En Haïti, les Sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul sont présentes dans les petits villages de montagne pour distribuer du lait en poudre aux enfants et des médicaments. L’an dernier, Victoria et Lucien Ferrari les ont rencontrées et leur ont apporté

6000 francs. Nous espérons qu’ils pourront retourner en Haïti cette année pour leur remettre la même somme. Les sœurs sont aussi soutenues par les entrepreneurs solidaires, association représentée dans notre paroisse par Pierre Boppe.

Au Liban, nous aidons l’orphelinat des Sœurs de Notre-Dame du Bon service à Jabboulé. Proche de la Syrie, il accueille de plus en plus d’enfants orphelins à cause de la guerre. Par l’intermédiaire d’un ami d’André Moser, nous avons pu faire parvenir

3000 francs aux religieuses.

Une école en Ouganda

A Kyotera, en Ouganda, nous avons construit une école secondaire catholique et des dortoirs. L’école de la divine miséricorde, aujourd’hui reconnue, permet aux enfants de poursuivre leurs études partout dans le monde. Chaque année il faut construire de nouveaux bâtiments, améliorer les structures et les réparer. Nous avons financé des barrières de sécurité autour de l’école, l’installation de moustiquaires, les réparations du toit, la construction de douches et un réfectoire.

En 2020, nous avons versé 16’462 francs et dernièrement 2600 francs pour un dallage. Françoise Belmont, amie de la famille qui a donné le terrain, est en contact avec la directrice, Béatrice Bulwa ; Jill Monney reçoit régulièrement des nouvelles d’un professeur, Charles. Il reste à réaliser le dallage extérieur pour éviter les infiltrations d’eau et d’autres finitions pour assurer la sécurité et l’hygiène des élèves. Ceux-ci ont toujours besoin de soutien pour leurs frais de scolarité.

Former des apprentis

Au Congo, nous soutenons l’association Kimpangi, basée à Fribourg et créée par les abbés Giraud Pindi et Jean-Claude Dunand. L’abbé Pindi est retourné dans son pays comme vicaire général du diocèse de Matadi ; il est maintenant administrateur diocésain et remplace l’évêque, qui a donné sa démission pour raison de santé.

Nous avons soutenu une menuiserie qui doit permettre aux habitants de confectionner leurs meubles et de former des apprentis. Nous avons offert des machines à coudre et 500 francs au départ de l’abbé Pindi pour la création d’un atelier de couture. Dernièrement, nous avons versé à l’association 2000 francs pour une Jeep qui doit servir au transport des matériaux. L’association nous a chaleureusement remerciés pour ce geste de solidarité.

De nouveaux projets

Aujourd’hui, grâce à nos ventes et à plusieurs dons, nous avons récolté 16’718 francs. Nous avons de nouveaux projets pour soutenir des enfants en Côte d’Ivoire. Des membres de la famille de Monika Gardet qui vivent à Abidjan nous ont mis en contact avec les Sœurs missionnaires de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Installées en Côte d’Ivoire depuis 1994, elles y ont construit un centre de santé, une maternité, une école et une cantine scolaire. Elles nous ont fait part de leurs difficultés à nourrir les 120 enfants dont elles prennent soin et à prendre en charge leur scolarité.

Le Père spiritain Lucien Favre, missionnaire au Congo-Brazzaville, nous a adressé une demande par l’intermédiaire de Françoise Belmont pour des parrainages d’étudiants ne pouvant plus payer leur formation : 120 francs par élève. Merci à chacun pour son précieux soutien.

Livres

Yéniches les derniers nomades d’Europe

Christian Bader

Venus des pays de langue germanique, où leur présence est attestée depuis plusieurs siècles, les Yéniches ou « Tsiganes blonds » constituent aujourd’hui, en France, le groupe le plus nombreux au sein de la communauté des Gens du voyage. Pour autant, ils restent très peu connus du grand public, qui ignore parfois jusqu’à leur existence. Ils s’efforcent aujourd’hui d’en savoir davantage sur leurs origines mystérieuses et sur leur histoire, s’interrogent sur une spécificité qui les distinguerait autant des sédentaires que des Tsiganes, et cherchent à rassembler les vestiges de leur langue secrète, depuis longtemps vouée à l’oubli.

Ce livre est dédié au peuple yéniche, dont les questions trouveront ici, non pas tant des réponses définitives, mais des éléments susceptibles de conforter la démarche identitaire dont beaucoup de ses représentants, qui se disent volontiers intégrés mais non assimilés, se réclament aujourd’hui avec fierté. Il contient également le premier recueil, en français, de plusieurs centaines de mots yéniches encore employés de nos jours par les derniers Yéniches d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse alémanique.

Contes nomades; sur les chemins des peuples nomades du monde entier

Mongols, Tsiganes, Touaregs ou Sioux, à cheval, en traîneau ou en

roulotte…

Voici 18 contes des peuples nomades, un jour ici, l’autre ailleurs,

glanés sur les chemins du monde entier.

6-9 ans

Catherine Gendrin

Un déplacement intérieur

PAR MGR JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE DE SION

PHOTOS : VÉRONIQUE BADER ET CATH.CH

Les gens du voyage, comme on peut continuer aimablement de les appeler sont donc des itinérants. D’étape en étape ils établissent leur camp, à la merci de notre accueil. Mais leur vie est comme un mouvement perpétuel.

Chaque année, le pèlerinage est attendu comme une expérience spirituelle forte. Et, paradoxe, tandis que le terme pèlerinage renvoie à la notion de déplacement, de pérégrination, eux les itinérants s’arrêtent, une semaine durant à l’ombre de l’abbaye d’Einsiedeln. Le pèlerinage perdrait-il son sens en se figeant ainsi sur la prairie ? Certainement pas. C’est à un autre niveau que ça bouge. L’expérience habituelle de leurs déplacements leur a appris à organiser d’autres déplacements, tout intérieurs. Quand une démarche se substitue à la marche, on est en plein registre de pèlerinage. C’est la Parole de Dieu qui les met ainsi en route. Faudrait-il nous en étonner ? Comme nous ils sont enfants d’Abraham, l’itinérant ; fils d’un Dieu qui s’est fait voyageur à la merci de notre accueil.

Alors, quand ils frappent à la porte des municipalités, des cantons, pour une place de stationnement, savons-nous leur reconnaître le droit d’être accueillis ?

La liturgie pour les enfants rassemble

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), juillet-août 2021

PAR BRIGITTE BESSET | PHOTOS : CHANTAL ZAPHIROPOULOS

Lors de leur dernière séance, les membres du Conseil de communauté ne pouvaient que constater le petit nombre de paroissiens aux messes dominicales. Où étaient les familles et les habitués du dimanche matin ? Cela faisait des mois, voire une année, que nous ne voyions presque plus d’enfants.

Le carême arrivant, nous avons décidé d’organiser à nouveau une liturgie spéciale pour les enfants chaque dimanche de ce temps liturgique. Les conditions sanitaires étaient respectées puisque les enfants restaient dans les salles et ne montaient pas rejoindre l’assemblée comme à l’accoutumée.

Quelle ne fut pas notre surprise de réunir chaque dimanche matin un large groupe d’enfants et de parents pour une découverte de l’Evangile ! Toujours plus nombreux et heureux de se retrouver au sein de l’Eglise pour vivre ces temps de partage. « Il y avait longtemps. Cela fait du bien ! », ont-ils relevé.

A la fin du carême, pour le dimanche des Rameaux, la messe était diffusée dans les salles pour les enfants et leurs parents. Au moment de l’homélie, la retransmission s’est arrêtée pour un temps spécial pour les familles. Elle a repris au moment de la consécration. L’abbé Zbiniew Wiszowaty est allé rejoindre parents et enfants au moment de la communion. Merci pour cette belle initiative !

Icône pèlerine

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, décanat Sion (VS), juillet-août 2021

Les personnes recevant l’icône itinérante de la mère pèlerine à Uvrier et à Saint-Léonard se sont rencontrées pour un moment de prière au mois de mai en présence de sœur Marie-Angeline de la communauté de Schönstatt.

Marie-Renée Clivaz, responsable d’un des groupes, nous en parle.

PROPOS RECUEILLIS PAR L'ABBÉ DAVID RODUIT | PHOTO : MARIE-RENÉE CLIVAZ

Dans la démarche que vous vivez chaque mois, pourquoi parle-t-on de mère pèlerine ou de sanctuaire itinérant ?

Oui, c’est un sanctuaire itinérant, car l’icône de Marie va de famille en famille trois jours par mois.

Avec Marie, on apporte Jésus pour le faire connaître et aimer, pour prier et abandonner entre leurs mains nos joies et nos peines. Marie nous met en contact avec la prochaine famille qui reçoit l’icône et nous invite ainsi à la rencontre, à l’écoute et au partage.

Comment s’est passée votre rencontre de la mi-mai ?

Le Covid nous ayant freinés dans nos visites, nous nous sommes réunis le mercredi 19 mai avec tous les groupes de Saint-Léonard et d’Uvrier pour y vivre l’eucharistie et un temps de méditation avec sœur Marie-Angeline. A la veille de la Pentecôte, elle nous a introduits au moment de prière qui suivait la messe par des questions :

– Quel est mon désir personnel pour cette Pentecôte ?

– L’Esprit Saint est déjà à l’œuvre dans nos vies. Comment puis-je le remarquer ?

Ensuite, nous avons médité avec elle les mystères glorieux.

Voici sa réflexion pour le 5e mystère glorieux, celui du couronnement de la Vierge :

« Toi, l’humble servante de Nazareth qui t’en es allée à la fontaine chercher l’eau comme toutes les autres filles de ton temps, tu es maintenant élevée ! »

A partir du beau chant « Une porte ouverte sur le Ciel » que sœur Marie-Angeline a découvert ce jour-là, elle nous a conduits à une réflexion missionnaire :

– ouvrir les yeux pour voir où Dieu m’ouvre une porte et la franchir

– ouvrir la porte du cœur pour laisser entrer Dieu et le laisser agir en nous

– ouvrir la porte de la maison pour aller vers les personnes et vers le monde

Ce fut une soirée très riche en grâces ! Alléluia, merci Marie !

Lire aussi la page 12.

On a toujours le choix

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), juillet-août 2021

PAR STÉPHANIE HOULE

PHOTO : DR

On a toujours le choix,

c’est une évidence.

On n’a pas tous les choix

mais on a toujours le choix.

Devant toute épreuve,

on a l’option d’en mourir

ou d’y survivre et devant l’échec,

le choix de s’aimer ou de se détruire.

Devant les imprévus, on possède la liberté

de rire ou de pleurer et dans l’adversité,

le choix de pardonner ou de culpabiliser.

Au milieu de la confusion, on a toujours

la faculté de voir et de croire,

l’alternative de se fermer et d’oublier.

Au cœur de la détresse,

on détient un éventail de paroles

et de silences,

le loisir de parler ou de se taire.

Devant une décision,

on a le pouvoir d’agir

ou de rester immobile,

et par-dessus tout,

le choix de rester ou de partir.

Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cet été. Nous avons dû repousser notre assemblée générale parce que le nouveau caissier n’était pas encore entré en fonction. Nous avons dû renoncer au repas du printemps à cause de la pandémie. Nous avons vraiment le sentiment que nous n’avons plus le choix, et pourtant c’est de nous que dépend le choix de rire ou de pleurer !

De tout cœur je souhaite que la rentrée ait lieu sous de meilleurs auspices et que je pourrai vous parler de ce que le Conseil de communauté organise, par exemple !

En attendant, je vous souhaite un bel été !

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur Haut-Lac (FR), juillet-août 2021

La présidente de paroisse de Cressier nous raconte en exclusivité ses magnifiques parcours pédestres…

TEXTE PAR ASTRID MULLER | PHOTO : DR

Avec mon amie Prisca, co-autrice de ce texte, nous avions déjà l’envie de parcourir ce chemin vers Saint-Jacques depuis de nombreuses années. Les raisons

ont été multiples tout en sachant que la principale était de dire humblement MERCI.

Nos vies professionnelles et familiales nous proposaient un voyage par étapes.

Parées de notre Credencial encore vierge et d’un sac à dos d’environ 9 kg, le 27 juin 2005, notre tout premier jour débute par une prière à la Cathédrale Saint-Pierre à Genève, le cœur en fête, la tête libre et heureuses de ce partage futur. Notre chemin peut commencer…

Les premiers kilomètres sous un soleil de plomb et un sac de plus en plus lourd ne nous découragent pas, même si le balisage des coquilles Saint-Jacques n’est pas au top. Entre les montées et les descentes, nos muscles n’ont pas le temps de se relâcher. Une moyenne journalière de 20 km encourage notre dos à supporter le poids du sac qui, parfois plus léger, semble être porté par saint Jacques lui-même ! Une allergie sournoise contractée par mon amie nous oblige à écourter notre séjour. On s’arrête à regret à Seyssel !

2e étape du 5 au 9 juin 2006 (Culoz – Grand-Lemps) : le sac s’est allégé de

2 kg et les parcours journaliers restent aux environs de 20 km. Dans mon journal j’écris « on s’améliore au niveau du paquetage mais géographiquement ce n’est pas encore ça (!) 4 km de détour… la rumeur sur les femmes est confirmée ! ». Le vent souffle mais le soleil est avec nous. La nature est magnifique, le chant des oiseaux nous accompagne… Les journées s’alternent entre soleil de plomb et pluie battante… parfois en fin de journée notre sac à dos semble avoir ramassé autant de kilos que nos jambes de kilomètres… !

Notre rythme de marche nous permet de jouir de ces moments uniques de recueillement et de vide pour écouter le silence et notre cœur… accompagnées par une ribambelle de papillons silencieux !

3e étape du 25 au 29 juin 2007 (vu nos papotages dans le train on oublie de sortir à Grenoble !) (La Côte-Saint-André – Saint-Julien) : dès le 2e jour, des douleurs foudroyantes de la jambe droite m’obligent à consulter un médecin qui diagnostique une sciatique. Complètement épuisées, nous cherchons un endroit pour se restaurer dans ce village, vide de ses habitants et ses restaurants tous fermés, de Saint-Julien-Molin-Mollette. Notre bonne étoile nous guide vers la porte d’un restaurant, normalement fermé, où le patron-cuisinier a eu pitié de nous et nous a offert le couvert. Notre mésaventure l’a ému et il nous propose de passer la nuit chez des amis de Saint-Jacques. Merci à Jacques et Odile.

4e étape du 24 juillet au 3 août 2008 (Le Puy-en-Velay – Conques) : 9 jours et 210 km. Conques ville moyenâgeuse, juste magnifique avec son Abbaye ; la citadelle est splendide avec ses ruelles en pavés. Les rencontres avec d’autres pèlerins venus des 4 coins de l’Europe sont toujours intéressantes et enrichissantes avec des bouts de chemin parcourus ensemble. Chaque département traversé est autant un plaisir pour les yeux que pour nos papilles !

Notre 5e étape du 28 septembre au

5 octobre 2009 (Figeac – Moissac) et notre 6e étape du 5 au 11 octobre 2010 (Lecoultre – Saint-Jean-Pied-de-Port) : les villages sont autant de baume au cœur que les fleurs aux fenêtres qui les embellissent. Notre sac à dos a été remplacé par une valise qui se laisse emporter de gîte en gîte. Les chemins de forêt, les montées et les descentes sont ainsi plus agréables avec juste un « petit » sac à dos pour la journée !

« Aimer, ce n’est pas faire de belles choses ni rendre service. Aimer c’est révéler la beauté, révéler à l’autre qu’il est précieux, qu’il a une valeur et qu’il a un sens à sa vie. Aimer quelqu’un c’est lui dire : je me réjouis de ta présence. »

Prochain départ prévu le 6 septembre 2021…

Jubilé des couples

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), juillet-août 2021

En la fête de la Trinité, dimanche 30 mai, la communauté de la Colombière fêtait six couples jubilaires. L’occasion de célébrer la fidélité mutuelle et sa source, l’amour de Dieu, qui n’a cessé de la nourrir au long des ans à travers joies et peines.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

« Nous célébrons aujourd’hui l’amour ! Un amour tout particulier. Nous accueillons six couples qui fêtent cette année un anniversaire spécial dans leur parcours d’amour », a dit en guise d’accueil Magda Pedace, de l’équipe de préparation au mariage de la paroisse. En ce jour, la communauté honorait « un amour tout particulier, celui entre un homme et une femme qui se sont choisis et qui se choisissent chaque jour et qui se donnent l’un à l’autre chaque jour d’une façon exclusive. C’est possible ! C’est fou ! C’est vrai ! ». Et rendait grâce à Dieu « pour le cadeau que leur amour représente pour nous tous ! ». Les couples présents fêtaient 1, 20, 25, 35, 55 et 60 ans de mariage.

Porte ouverte à Dieu

Dans son homélie, l’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, l’a rappelé aux jubilaires : « Dieu est présent dans vos parcours de vie, dans tous nos parcours de vie, présent avec son amour, avec sa lumière, avec sa force, aux jours clairs comme aux jours gris et même aux jours noirs ». « Le jour de votre mariage, vous avez ouvert la porte à Dieu, et vous avez continué à le faire tout au long de votre vie de couple, et avec vos familles, a-t-il relevé avec admiration. Vous avez ouvert la porte à Dieu, et il s’est engagé avec vous. Et aujourd’hui, votre cœur est plein de gratitude envers lui parce que, quelque part, vous reconnaissez qu’il n’a cessé de vous accompagner, de vous éclairer, de vous soutenir tout au long de ces années. »

« Quand on a saisi que Dieu est amour, qu’il y a en lui un partage incessant d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit, et que l’être humain est à son image, on comprend que la vocation humaine est d’aimer et non de dominer, a-t-il poursuivi. Ainsi, la famille est déjà une première image de Dieu. Dans un monde où dominent les revendications et la soif de libertés individuelles, nous oublions trop souvent l’importance et les bienfaits de l’amour familial. Une société juste et équitable est aussi à l’image de Dieu et c’est pourquoi la Bible insiste tant sur l’idée d’un univers où règnent le droit, la justice et le pardon. »

Ainsi, la vraie vie réside dans le don. Mais attention, « il ne s’agit pas de créer un cercle fermé sur lui-même où quelques-uns partagent entre eux en excluant les autres. Créons autour de nous des cercles ouverts pour que l’amour que nous partageons déborde sur les autres ! ».

Roses, prière et apéritif

L’assemblée a prié pour les jubilaires : « Que le Seigneur les garde tous les jours de leur vie dans le bonheur de l’amour mutuel, qu’il les soutienne dans l’adversité ou les épreuves, qu’ils sortent renforcés des temps de crise et qu’il répande en abondance ses bénédictions sur leur maison ». Sans oublier les familles en difficulté : « Père saint, Dieu fidèle, soutiens les familles dispersées, éprouvées, en difficulté à cause du chômage, des violences, des déplacements de populations qui mettent les foyers à l’épreuve ».

Après la communion, les maris jubilaires ont reçu une rose rouge qu’ils ont offerte à leurs épouses. Et chaque couple une prière d’action de grâce. A l’issue de la messe, les couples ont partagé un apéritif dans la cour de l’église.

La piété itinérante

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur Aigle (VD), juillet-août 2021

PAR PATRICK MULAMBA | PHOTO : F. THEYTAZ

Oser croire en Dieu comme valeur essentielle de nos vies n’est pas un acte banal. Il suppose un enracinement dans un contexte de valeurs qui sous-tendent toute notre existence. L’on ne peut sauter cette étape ni en faire l’économie, sans compromettre la qualité de la relation que le « Tout Autre » vient établir avec l’homme dans la diversité de contextes et les itinéraires historiques de ce dernier.

Acte risqué, le fait de croire suppose un bouleversement de toutes nos échelles de valeurs et nos références vitales. Il en faut de l’audace pour dépasser la tentation du narcissisme culturel, et parfois cette tendance naturelle à vivre en autarcie, en prenant soin de garder un terrain conquis où le poids de l’habitude et le confort du statu quo nous empêchent de nous aventurer en terre inconnue, fermant la porte de nos vies à toute nouveauté et au mouvement. Le migrant, l’itinérant spirituel et le nomade sont souvent suspectés et perçus comme une menace, un danger pour la survie d’une foi qui ne s’interroge plus sur ce qui la fonde et la motive. Le risque à prendre est d’autant plus grand qu’il s’agit de nous laisser interpeller par des voix venues d’ailleurs, et pas toujours en phase avec nos canons d’interprétation du rapport intime au Transcendant, ni la façon de l’entretenir. Ce mouvement d’ouverture aux autres devrait s’inscrire dans une vraie dynamique d’échange qui est à l’origine de tout acte de « croire » authentique. Car la foi, de par son essence même, naît et s’épanouit à partir de l’écoute des « autres » comme témoins privilégiés et situés du donné révélé, une « Fides ex auditu ».

Il s’agit là, pour nos Eglises, d’un risque majeur qui devient un défi important pour notre foi et sa cohérence. Il faut absolument relever ce défi dans un monde devenu un « village global » où les discours du « tout sécuritaire », les intégrismes de tout bord, et les vents des nationalismes véhiculés par les extrémismes galopants, imprègnent et inondent la vie de nos sociétés.

Je crois que la vitalité et le dynamisme révolutionnaire de notre foi en Jésus résident dans ce mouvement d’échanges incessants de nos expériences de vie, dans le respect et l’acceptation de nos différences. Nos expressions diverses de la même foi feront de nous des « pèlerins » audacieux, humbles et lucides, en route pour la « montagne de Dieu ».

La Bible côté rire

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), juillet-août 2021

Sérieusement, c’était pour rire ! La quatrième soirée «Saveurs de Dieu», animée par le groupe de conteurs NaBi, a rassemblé jeudi 29 avril à l’église de la Colombière à Nyon une trentaine de paroissiens. Pour un voyage imagé à travers la Bible.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTOS : DR

Autour de l’autel, sur les marches, près de l’orgue, sept conteurs, hommes et femmes du groupe NaBi (narration biblique et « prophète » en hébreu) prenant la parole à tour de rôle pour raconter, avec leurs propres mots, des histoires de la Bible que nous avons tous dans un coin de notre mémoire : la soirée « Saveurs de Dieu » du 29 avril, sur le rire, a tout à la fois ravi et surpris les paroissiens venus tendre l’oreille. Et les a renvoyés, par le biais du spectacle « C’est pour rire », à leur propre lecture de la Bible à travers des mots inédits en lien avec leur vécu.

D’Abraham à Samson

« Au commencement se tenait la vieille. » De son ventre, elle fait naître un rire. Ce rire façonne le ciel et la terre, et de leur amour les astres. Et lorsqu’elle creuse, la vieille, elle fait jaillir l’eau qui donne vie aux arbres et aux animaux; avec elle et un peu de terre, elle façonne l’homme et la femme, que le vent anime de son souffle. Vous n’avez jamais entendu la création du monde racontée ainsi ? Pourquoi pas ? Surprenant ! Mais tellement beau ! Un conte qui vous met plein d’images dans les yeux et vous invite, comme « la vieille », à tricoter, vous aussi, votre propre histoire.

Mais déjà viennent, du fond des âges, Abraham et ses visiteurs, cette histoire d’hospitalité racontée en Genèse 18 que nous avons tous entendue. Une histoire de rire, aussi, face à l’annonce incroyable du Seigneur : Sara, une femme stérile, engendrera une descendance. Alors elle rit. L’avez-vous entendu, ce rire ? Eh bien, il a résonné durant toute l’histoire racontée par NaBi ce soir-là à la Colombière et il a gagné les spectateurs… devenus acteurs: et si le Seigneur m’annonçait quelque chose d’impossible à mes propres yeux, comment réagirais-je ?

Puis c’est au tour du petit Simon, juif, d’entrer en scène, avec tous ses copains, pour « jouer au prophète Elie », « héros national, le prophète des prophètes ». Suivi du prophète Balaam avec son ânesse qui n’en fait qu’à sa tête, « mais, dans cette histoire, allez savoir qui c’est l’âne ». Et du prophète Jonas, qui tente de se dérober à sa mission dans la grande ville de Ninive et qui, une fois que ses habitants sont convertis, est contrarié : décidément, il ne comprend plus Dieu ! « Un prophète est mal payé, il n’est pas écouté et en plus, l’Eternel change d’avis ! » Pour clore la première partie du spectacle, consacrée à l’Ancien Testament, l’histoire de Samson, avec force péripéties dessinant l’opposition entre le bien et le mal qui traverse toute la Bible.

Dépasser la loi

Puis les conteurs emmènent les spectateurs après la Résurrection, en compagnie du gardien de la prison où se trouvent les disciples. Inquiet, il peine à trouve le sommeil… et pour cause: disparus, les disciples, ces « illuminés qui rassemblaient les gens sur les places », et retrouvés à prêcher dans le Temple de Jérusalem. Cela lui rappelle rudement le tombeau vide… « Où va-t-on si les prisonniers s’échappent sans qu’on sache comment et si les morts ne restent plus tranquilles dans leurs tombes ? »

Retour, en fin de spectacle, à l’Ancien Testament avec l’histoire des sages-femmes Shifra et Poua qui, contre l’ordre de Pharaon, laissèrent en vie les bébés hébreux mâles. « Elles obéissent à une loi plus haute que celle de Pharaon. C’est ainsi qu’elles sont mères et sauveurs en Israël. » Et pour boucler la boucle, NaBi est revenu à Abraham… parce que lui aussi, « tombant le visage contre terre », il avait ri !

Narrer la Bible

NaBi propose une ou plusieurs narrations bibliques articulées autour d’un thème qu’il choisit ou en réponse à une invitation. Le groupe est né suite à un week-end de formation à la narration biblique avec Alix Noble qui rassemblait des personnes de diverses communautés protestantes de Fribourg en mars 2008. Puis Alix Noble a mis en contact Débora Kapp, pasteure réformée, et Olivier Fasel, pasteur évangélique. Un week-end de formation à la narration biblique a été proposé et un groupe de cinq personnes a poursuivi ce travail d’oralisation des récits bibliques.

NaBi a commencé en racontant une seule histoire à quatre ou cinq voix, chacun prenant en charge un épisode ; ensuite, sous une tente à FestiBible, fête œcuménique et bilingue autour de la Bible à Fribourg en 2010, les conteurs ont mis bout à bout leurs histoires préférées et formé une association qui s’est dotée de statuts en 2012. Puis le groupe a choisi ses récits dans un seul évangile : ainsi est né « Nectar de Marc » en 2013. S’y sont ajoutés une légère mise en scène et un accompagnement musical. Sont venus « Bouchées de Sagesse » en 2014, « Regards croisés sur la Résurrection » en 2017 et le Festival de Pâques à Fribourg en 2018. En 2020, « C’est pour rire ».

Œcuménique et dynamique

NaBi est à géométrie variable selon les disponibilités: il est composé de chrétiens, mais il serait heureux de pouvoir accueillir des membres d’autres religions. « Pour que la voix plurielle continue à se chercher, se décliner, résonner », dit Débora. Avec deux éléments importants : l’oralité et les textes bibliques. Ceux-ci demandent une attention soutenue pour, relève-t-elle, « ne pas nous encroûter dans une forme de prise de parole et ne pas être trop sûrs d’avoir compris un texte biblique ».

Le groupe est œcuménique « parce que, relève Danilo, la Bible est donnée à tous les chrétiens et ce regard pluriel enrichit notre lecture, puis notre compréhension et notre narration. C’est du joyeux choc de nos idées que naissent les projets que nous aimons présenter ». L’occasion, pour chacun, de « relire la Bible avec un regard renouvelé ».

Un défi ? « Conter hors les murs, au bistrot ou sur la place publique par exemple, avance Débora. En cheminant vers plus d’intériorité dans la mise en scène et en quittant le patois de Canaan pour se risquer à une langue moins connotée. »

Une communauté éphémère

La rencontre se fait avec le public dans la complicité et la surprise et il se forme, au moment de la narration, une communauté éphémère et intense « dans une Parole qui nous traverse et nous élève », constate Débora. « La dimension éphémère me plaît, car elle apparente nos spectacles à de l’art performatif, ajoute Olivier : dans le même lieu, une rencontre est opérée entre les artistes et le public présent corporellement. C’est une sorte d’incarnation incontournable, véritable nourriture de l’âme. »

Des projets ? Les évangiles de l’enfance en novembre en lien avec la prochaine brochure sur l’évangile selon saint Matthieu pour les équipes de l’Evangile à la maison. Et un spectacle autour d’Abraham.

En chemin…

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, Sacré-Cœur, Ouchy-Lausanne (VD), juillet-août 2021

PAR MARC DONZÉ

PHOTO : MARIELLA HEINZMANN

« Mon père était un Araméen errant », disait-on d’Abraham, et aussi de Jacob, son petit-fils. Pour suivre les appels du Dieu unique et miséricordieux, Abraham entreprit un long voyage. Parti d’Ur, au bord du golfe Persique, il remonta toute la Mésopotamie, traversa le désert de Syrie pour arriver enfin dans la terre de Canaan, aux alentours de Jérusalem. Il dut même aller jusqu’en Egypte. Jacob aussi dut entreprendre la marche jusqu’aux bords du Nil.

« Marche en ma présence et sois droit. » C’était l’appel de Dieu et Abraham mit toute sa foi et toute son énergie pour le vivre.

Si Abraham est le père de tous les croyants, comme l’affirme saint Paul, le chrétien d’aujourd’hui ne doit-il pas être un homme en marche ? Le pape François y tient beaucoup. Il aime à parler d’une Eglise en sortie, d’une Eglise en campagne, d’une Eglise qui va vers les autres avec amour, respect, douceur et générosité. Une Eglise qui se referme sur elle-même, qui protège ses acquis, qui regarde le monde avec méfiance, voire avec mépris, ce n’est pas une Eglise digne d’Abraham, ni de Jésus-Christ.

La paroisse devrait être un point de départ pour « aller vers ». D’ailleurs, suivant l’étymologie, le mot « paroisse » signifie le lieu où l’on passe, un lieu de transit, une halte sur le chemin. Mais, à travers les âges, elle est souvent devenue le lieu où l’on s’installe, le lieu de la stabilité sociale et morale. « L’église au milieu du village », c’est peut-être bien… mais pour aller où, pour aller vers qui ?

Alors, la paroisse du Sacré-Cœur : un sympathique refuge ? ou un point de départ pour aller à la rencontre des hommes d’aujourd’hui, avec leurs soifs de justice, d’amour et d’infini ?

« Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent… », chantait Aznavour. Ils viennent en offrant des beautés et des rires. Et nous, marchant en présence du Seigneur, qu’allons-nous offrir ?