En entrant dans les vieilles granges de chez nous, la première chose qui frappe le regard, c’est l’échelle ! Incontournable, elle relie le plancher à l’étage supérieur là où une grande partie du foin sec était stocké…

Transmettre le sens de l’effort

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS | PHOTO : PXHERE

Quelle chance d’habiter un pays de montagnes pour des parents… A l’heure des écrans dont nous avons tous du mal à nous défaire, elles sont une école de vie, d’émerveillement et de formation du caractère. Leur ascension facilite l’acquisition du sens de l’effort inégalement réparti dans une fratrie et pourtant si précieux à tous les âges de la vie quand viennent les inévitables contrariétés. Le sens de l’effort est l’une des vertus les plus difficiles à développer dans nos sociétés occidentalisées repues où tout arrive en abondance et trop vite, laissant souvent une impression de vide ou de tristesse. A pied en montagne, tout paysage se mérite et toute ascension amène son lot de récompenses.

Long et subtil travail parental

Arrêtons de rêver, l’acquisition du courage, l’entraînement de la volonté ne sont jamais innés, ils résultent d’un long et subtil travail parental pour entraîner, encourager, demander sans lasser, exiger sans décourager. Le tout sans négliger de remercier, de récompenser si nécessaire et de féliciter haut et fort… Si nous pouvions apercevoir le besoin de valorisation d’un jeune… il est abyssal. Ces attentions rechargent les batteries qui faiblissent pour surmonter de futurs défis. Le pape François aime interpeller les jeunes sur leurs désirs et leur courage : « Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour « végéter », pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un canapé qui nous endorme ; au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser une empreinte. […] », disait-il aux JMJ de Cracovie en 2016. Il n’oubliait pas alors les parents… « Sûrement que pour beaucoup il est plus facile et avantageux d’avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur avec un canapé ; pour beaucoup, c’est plus convenable que d’avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre, au rêve de Dieu et à toutes les aspirations du cœur. […] »

Et si nous profitions de cet été pour réveiller et stimuler ceux qui ont besoin de bouger et de s’émerveiller ?

S’émerveiller des petites choses…

Le leitmotiv ainsi que le fil conducteur de ce petit texte tente de nous ouvrir le cœur et l’esprit aux beautés que le créateur met à notre disposition.

Chemin de croix, Paul Monnier… église Sainte-Thérèse de Noës

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

L’église Sainte-Thérèse de Noës, construite dans les années 1930, fait partie des trésors du renouveau de l’art sacré en Suisse romande. La profusion des œuvres qui l’ornent compte notamment un chemin de croix de Paul Monnier d’une grande richesse symbolique.

La douzième station, la crucifixion, est composée comme un triptyque.

La partie à notre gauche représente les soldats tirant au sort celui qui recevra la tunique du Christ. L’un d’eux tourne ostensiblement le dos aux condamnés à mort. Les trois soldats semblent partager un moment entre collègues au terme d’une journée de travail, sans porter le moindre intérêt au drame qui est en train de se jouer.

Si les deux hommes de la partie de droite regardent en direction des crucifiés, ils ne sont pas dans la compassion. Tout dans leur maintien dit le mépris et la moquerie. On les entendrait presque inviter Jésus à descendre de la croix.

Ces deux parties sur fond sombre mettent en évidence les deux attitudes de la majorité des foules au moment de la Passion du Christ : l’indifférence et le rejet.

Au centre, le ciel semble plus clair. Jésus apparaît étonnamment paisible, rappelant les Christ endormis représentés en Orient. La femme aux longs cheveux évoque peut-être la femme pécheresse qui mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes et les essuyait avec ses cheveux (Lc 7, 36 ; 8, 3). Elle symbolise surtout ceux qui ont rencontré Jésus, qui savent ce qu’il a changé dans leur vie et qui l’ont suivi jusqu’au bout. La religieuse à la droite de la croix pourrait être sainte Thérèse de Lisieux. Elle est la sainte patronne de cette église et cette pratique était courante dans l’iconographie religieuse.

A l’arrière-plan, on reconnaît les deux malfrats crucifiés avec Jésus. Celui à notre droite a le visage tourné vers l’obscurité alors que celui qui est à notre gauche est entouré de clarté.

Nous passons tous, au cours de notre vie, par les attitudes des différents personnages : la foi, l’indifférence à la souffrance, le mépris et le rejet… Cette station du chemin de croix nous rappelle que rien n’est joué jusqu’à la dernière seconde, et qu’il nous est jusqu’au bout possible de choisir le Christ (Lc 23, 45).

La seule force ascendante, c’est Dieu…

Simone Weil est une philosophe humaniste, née à Paris en 1909 et morte à Ashford, en Angleterre en 1943. Née dans une famille alsacienne d’origine juive et agnostique, elle se convertit à partir de 1936 à ce qu’elle nomme l’« amour du Christ », et ne cesse d’approfondir sa quête de la spiritualité chrétienne. Bien qu’elle n’ait jamais adhéré par le baptême au catholicisme, elle se considérait, et est aujourd’hui reconnue comme une mystique chrétienne.

Le Credo et la liberté

Il est l’homme du dialogue interreligieux. L’ancien conseiller fédéral, Pascal Couchepin, se penche sur la perception qu’ont les Suisses de la religion, les perspectives du christianisme dans une société sécularisée et sur ses convictions personnelles.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Durant toute votre législature vous avez un peu été l’apôtre du dialogue interreligieux…

Apôtre est un grand terme ! J’ai surtout souhaité avoir un contact avec les diverses confessions présentes en Suisse. J’ai aussi organisé des rencontres systématiques avec les représentants des protestants, des catholiques chrétiens, des catholiques romains, des musulmans et des juifs. J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et l’atmosphère était irénique, pour employer un terme à connotation religieuse.

Est-ce plus facile de mettre autour d’une table un chrétien, un israélite et un musulman ou un UDC, un PLR et un PS ?

Tout est possible dans le domaine politique dès l’instant où, partageant des valeurs démocratiques communes, le compromis est nécessaire car personne n’a la totalité du pouvoir. Dans le domaine religieux le dialogue vise d’abord une meilleure connaissance mutuelle et pourquoi pas, la mise en valeur de ce qui est commun.

Le PDC valaisan a perdu quelques plumes aux dernières élections. Une punition divine ?

Je pense que ce n’était pas une grâce divine qu’il ait la majorité. Ce n’est donc pas une punition divine qu’il la perde.

On entend parfois qu’on entre en politique comme on entre en religion. Une affirmation fondée selon vous ?

Non, c’est méprisant pour la religion. Le choix politique est souvent motivé par les opportunités, le hasard et la tradition familiale. Il est aussi le fruit d’une réflexion, de l’expérience et de l’exercice de la vie politique. Par conséquent, ne faisons pas de rapprochement entre le choix des deux.

Aujourd’hui, dans une Suisse sécularisée, le christianisme a-t-il encore une quelconque perspective ?

Que veut dire perspective pour une religion ? Le christianisme existe, il porte des convictions et annonce quelqu’un. Il a donc de toute façon une relevance. Peut-être pour moins de gens qu’autrefois, mais je n’en suis même pas certain. Les valeurs évangéliques ne sont pas moins répandues aujourd’hui qu’il y a cinquante ans.

Comment percevez-vous la situation religieuse en Suisse ?

Je crois qu’il y a une grande différence entre la Suisse allemande et la Romandie. La première est empreinte des principes de la démocratie directe. C’est une Eglise synodale avec tous les risques de conflits que cela comporte. Par contre, en Suisse romande, elle est plus traditionnelle, avec néanmoins un apport important de la culture démocratique suisse. L’attitude à l’égard du Pape est, par exemple, très différente entre la Suisse et la France. En France les prêtres le citent un peu comme les politiciens français font constamment référence au président de la République, tandis qu’en Suisse, le Pape doit rester dans ses attributions.

Quelle est selon vous la contribution la plus importante du christianisme à l’humanité ?

Le christianisme a un message qui ne dépend pas des circonstances. Il a imprégné notre culture avec d’autres apports. Sans le christianisme et les Lumières, le respect de chaque être humain ne serait pas aussi central dans notre culture.

Est-ce que vous vous considérez comme croyant ?

Je suis catholique et j’adhère à ce que dit le Credo.

Qu’est-ce qui fonde votre foi ?

L’expérience personnelle, l’étude et la réflexion. Mais bien sûr, la foi évolue au cours de la vie.

Votre foi a donc évolué ?

Avoir la foi ce n’est pas la gare d’arrivée mais celle de départ. On ne connaît ni le trajet ni l’horaire. Il faut donc s’adapter, faire des découvertes. Au fond, cela rend la vie plus intéressante !

Dernière question piège. Si on vous donne à choisir entre un Diable rouge ou un Plan-de-Dieu, que prendriez-vous (Un Syrah genevois et un Côtes-du-Rhône, ndlr) ?

Je suis œcuménique aussi dans ce domaine-là.

Biographie express

Pascal Roger Couchepin est né le 5 avril 1942 à Martigny. Il étudie le droit à l’Université de Lausanne et obtient sa licence en 1966. Il passe le brevet d’avocat en 1968 avant de prendre la tête d’une étude à Martigny.

1968 : élu au Conseil communal de Martigny pour le Parti libéral-radical (PLR).

1976 : vice-président de cette même ville.

1979 : élu au Conseil national.

1984 à 1998 : président de la ville de Martigny.

1998 : élu par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral.

1998 à 2002 : direction du Département fédéral de l’économie.

2002 et 2007 : occupe le poste de vice-président de la Confédération.

2003 à 2009 : dirige le Département fédéral de l’intérieur.

2003 et 2008 : président de la Confédération.

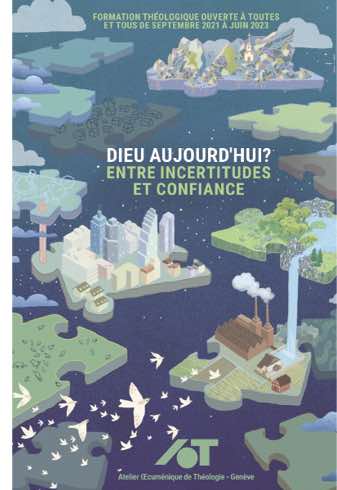

La théologie en ateliers

PAR CHANTAL SALAMIN

PHOTOS : DR

L’AOT ?… une sacrée aventure à vivre ! L’ayant vécue moi-même de l’intérieur, c’est avec d’autant plus de force que je vous invite à vous poser la question de votre participation à la prochaine volée. Les Ateliers œcuméniques de théologie (AOT) proposent une formation théologique de qualité sur deux ans pour toute personne quelles que soient sa formation de base et sa confession. Une seule condition : être motivé.

Un thème qui questionne

Le prochain parcours aura lieu de septembre 2021 à juin 2023 à Genève sur le thème « Dieu aujourd’hui ? Entre incertitudes et confiance ». Chaque semaine des cours donnés par des tandems multiconfessionnels de théologiens, chaque mois des rencontres en petits groupes autour d’un enseignant pour se questionner. Et quelques samedis pour nouer des amitiés et célébrer ensemble.

Une nouvelle fois, le thème est choisi pour provoquer le questionnement qui fait avancer : Le temps de Dieu n’est-il pas très différent du temps humain ? Et comment penser, agir, vivre dans notre monde, alors que les changements climatiques nous rattrapent ? que la cause des femmes et des minorités piétine ? que la crise sanitaire nous inquiète ? Est-il encore possible de croire en Dieu ?

Une sacrée aventure humaine

La dimension humaine, fraternelle et œcuménique de cette formation est essentielle. Au fil des rencontres dans les groupes, en questionnant notre foi, nous apprenons à nous connaître. Les différences de confessions partagées sur les mêmes questions ainsi que la participation autant à la messe qu’au culte ensemble nous enrichissent.

Au milieu de la première année, l’occasion nous est donnée de revoir notre vie à la lumière de notre foi et de partager cette expérience aux autres. Accueillir nos vies dans la foi, des vies faites de blessures et de joies, de doutes et de confiance… ce sont des cadeaux inestimables, des moments indescriptibles, surtout quand des récits se rejoignent, s’auto-éclairent et nous rapprochent les uns des autres.

Alors convaincu ? Plus d’informations et inscriptions sur le site de l’AOT aotge.ch

Pour pouvoir voir toutes les vidéos en lien avec l’article, cliquez sur l’icône liste en haut à droite de la vidéo.

Survol historique

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Depuis 1738 – avec la bulle In eminenti de Clément XII – à 1983 – date de la Declaratio de associationibus massonicis, de la Congrégation pour la doctrine de la foi 2, on compte une trentaine de textes officiels du Saint-Siège condamnant l’appartenance de catholiques à la franc-maçonnerie. On y décèle trois axes quant à la critique du Saint-Siège à son égard : le secret, le complot et le relativisme.

L’hostilité entre la Rome catholique et la franc-maçonnerie culmine en 1884 avec l’encyclique de Léon XIII Humanum genus, y dénonçant le libéralisme, le relativisme, le comparatisme, le naturalisme, le laïcisme… tous menaçant la société chrétienne comme encore rêvée par le Pontife qui vivait reclus dans son Palais du Vatican après la fin des Etats pontificaux (1870) et la non-résolution de la Question romaine (quel statut donner à la ville de Rome en fin d’unification de la Péninsule italienne ?)…

Après Vatican II

A la suite du Concile Vatican II et de la demande du pape Paul VI, notamment aux Jésuites, de dialoguer avec l’athéisme et les autres doctrines autrefois pourfendues pour leur anticatholicisme, certains épiscopats demandent une révision de l’article du Code de droit canon 3, permettant à un laïc converti au catholicisme…de demeurer membre de sa loge !

Rome suffoque devant une telle ouverture et le cardinal Ratzinger, nouvellement nommé préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (1981), fait ajouter un article au nouveau Code de droit canon (1983) greffé sur le précédant mais… étrangement plus laconique : « Celui qui s’inscrit dans une association qui complote contre l’Eglise sera puni d’une juste peine ; celui qui promeut ou dirige une telle association sera puni d’interdit. » (Canon 1374)

Interconnaissance

On reconnaissait que l’excommunication était trop lourde comme peine, et que la franc-maçonnerie varie de pays en pays 4… Le dialogue et l’inter-rencontre, plutôt que le « duel des préjugés », a porté du fruit dans l’interconnaissance des deux entités… Un modus procedendi issu du Concile, justement…

1 Une présentation des rapports est consultable sous : http://expositions.bnf.fr/franc-maconnerie/arret/03-8.htm (consulté le 1er février 2021).

2 A ce jour le dernier document romain traitant de la question franc-maçonne.

3 Le premier Code de droit canon (1917) contient déjà un article excommuniant qui appartiendrait à l’Eglise et à la Franc-maçonnerie (canon 2335).

4 Il en fut de même pour les formes de communisme reconnues différentes entre Pologne, Viêtnam ou Amérique latine…

Ces catholiques francs-maçons qui interpellent

L’Eglise catholique romaine est l’une des rares confessions à considérer l’appartenance à une loge maçonnique comme incompatible avec la foi chrétienne. Comment expliquer une telle position, alors que des catholiques francs-maçons expérimentent l’inverse ?

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

De prime abord, franc-maçonnerie et Eglise catholique ne font pas bon ménage. Au-delà de l’anticléricalisme de certaines loges et des condamnations papales à replacer dans leur contexte, le fidèle qui adhère à la maçonnerie est en état de péché grave. Certes, il n’est plus excommunié comme par le passé, mais l’incompréhension demeure.

Roma locuta, causa finita ?

Le dialogue reste compliqué depuis la dernière déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1983. L’incompatibilité y est réaffirmée. Tenir les deux engagements reviendrait à « vivre une relation avec Dieu selon deux modalités, en la scindant en une forme humanitaire – supra-confessionnelle – et une forme intérieure chrétienne ». Aux yeux de Rome, la franc-maçonnerie se place comme au-dessus des religions révélées avec ses rites ésotériques et sa discipline du secret.

En 2020, des loges françaises approchent à nouveau le Vatican avec un dossier nourri de témoignages de catholiques francs-maçons qui insistent sur la compatibilité des deux approches : « Je considère mon engagement maçonnique comme une complémentarité active et comme une mise en pratique de ma foi catholique. C’est cette complémentarité qui a fait engager mon couple dans la vie paroissiale, puisque ma femme était franc-maçonne. » La Congrégation pour la doctrine de la foi refuse de reconsidérer les choses.

Progrès et Vérité

En Suisse romande, des francs-maçons cherchent aussi le dialogue avec les autorités politiques et religieuses. L’historien Robert Giroud, auteur du livre 250 ans de franc-maçonnerie à Bex et Claude Oreiller, membre de la loge bellerine Progrès et Vérité ont coécrit en avril un dossier sur la maçonnerie dans le Confédéré pour tordre le cou aux idées reçues. La loge de Bex, par sa situation et son histoire, a accueilli les Valaisans qui ne pouvaient entrer en maçonnerie dans leur canton catholique. Parmi eux, il n’y avait pas que des anticléricaux ! « Aujourd’hui encore, confie Claude Oreiller, il y a d’authentiques chrétiens. Je connais un frère maçon engagé dans sa paroisse qui apporte la communion à domicile. »

Ce Valaisan, ancien député PLR, a reçu une éducation catholique. Il ne s’est jamais vraiment lancé dans une introspection spirituelle durant sa jeunesse. C’est en entrant en loge, il y a bientôt quarante ans, qu’il a approfondi ces questions, car l’Eglise remettait en cause les fondements de son appartenance chrétienne, bien qu’il ait prêté serment sur le Volume de la Loi Sacrée, la Bible ouverte sur l’Evangile de Jean.

Pour lui qui s’exprime à titre personnel, la franc-maçonnerie reste un acteur majeur de la culture judéo-chrétienne : « Elle n’a aucun grief contre l’Eglise, elle laisse libre ses membres de partager leur foi dans la confession de leur choix. » Et de rappeler qu’en loge, toute prise de position d’ordre politique ou religieux est interdite.

Un secret incompatible ?

Serge Abad-Gallardo, haut fonctionnaire français, n’est pas de cet avis. Il quitte la franc-maçonnerie après sa conversion au catholicisme. Son dernier livre Secret maçonnique ou vérité catholique met en lumière les intentions hostiles à l’Eglise véhiculées dans certains hauts grades du Rite écossais ancien et accepté. La base ignore ce qui se décide au sommet : « Durant tout mon parcours initiatique, je n’ai jamais réellement été à même de mesurer le conditionnement mental subi. Il me fallut par conséquent retrouver la foi et porter un regard neuf pour en comprendre le danger : j’étais réellement utilisé, plus ou moins consciemment, au service de l’Ordre. » A ses yeux, le Magistère a vu juste en faisant porter son interdit sur l’ensemble de la franc-maçonnerie sans distinguer les obédiences plus ou moins chrétiennes.

Pour l’abbé François-Xavier Amherdt, le problème se situe davantage au niveau de la foi. La connaissance gnostique dispensée est-elle compatible avec le Credo que nous professons ? « D’après les maçons, il n’y a pas de salut par grâce et miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, mais une initiation progressive par degrés à un système symbolique. L’homme peut se perfectionner lui-même par étapes en accédant progressivement à une gnose (une connaissance cachée) réservée à des initiés. » Très tôt, l’Eglise a écarté une telle approche du salut. « Ce qui n’empêche pas de conserver le souci du dialogue », ajoute-t-il.

Le primat de la conscience

Le jésuite Etienne Perrot qui s’intéresse de près à la question est néanmoins d’avis qu’aujourd’hui « une condamnation de principe n’est plus de mise au regard de la diversité des engagements et des interprétations des symboles et rites maçonniques ». L’Eglise regarde la maçonnerie comme si elle se voyait dans un miroir : « Elle demande au Grand Architecte de l’Univers [auquel se réfèrent les francs-maçons] d’assumer toutes les qualités théologiques du Dieu personnel chrétien, comme si un catholique franc-maçon ne pouvait pas l’investir d’une expérience religieuse personnelle. »

En ce sens, comme le déclare un témoin cité dans le rapport transmis à Rome, « la franc-maçonnerie ne se substitue en aucun cas à la vie ecclésiale, ni à l’action des sacrements, mais peut constituer une préparation de tout l’être à l’actualisation en soi de la Parole, et de la communion intérieure au Verbe Divin, que les sacrements réaliseront ».

Evêques à l’appui

La Conférence des évêques de France a délégué Mgr Jean-Charles Descubes et Mgr Michel Dubost pour rencontrer entre 2017 et 2020 les représentants des loges françaises régulières (Grande Loge nationale française ; Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra ; Grande Loge traditionnelle et moderne de France) pour appuyer leur démarche auprès de Rome et dans le but de rendre compte de la diversité d’approches se référant à un Dieu personnel, compatible avec la foi chrétienne.

Tailler sa pierre pour devenir un homme meilleur

Pour Maurice Badoux de la loge Progrès et Vérité, le franc-maçon, à l’aide des outils et symboles des bâtisseurs de cathédrale, « doit accomplir un travail sur lui-même. Passer de la pierre brute à la pierre cubique. On y retrouve des liens avec le christianisme : le Christ, en donnant à Simon le nom de Pierre, a reconnu le fait que son disciple a réussi cette transformation ». La franc-maçonnerie n’est pas une religion ; elle offre un lieu pour se perfectionner moralement.

Compatible ?

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

C’est vrai que depuis le nouveau Code de droit canon, publié en 1983 à la suite du concile Vatican II, le Magistère de l’Eglise catholique a supprimé la mention des francs-maçons parmi ceux qui se mettaient «automatiquement» hors de la communion de l’Eglise, ce que l’on appelle aussi «l’excommunication». Et les textes officiels valorisent les collaborations possibles au service de la paix et de la justice sociale avec les francs-maçons, considérés comme des personnes estimables, des hommes et des femmes de bonne volonté, dont la quête spirituelle et symbolique mérite d’être prise en considération dans sa part de vérité.

Il n’en reste pas moins que la question demeure : est-il vraiment possible d’appartenir totalement à la maçonnerie et de croire pleinement au Christ qui, par sa Résurrection, nous comble de son Esprit, nous sauve par sa grâce et nous conduit au Père ? La foi en la Trinité ne se situe-t-elle pas au-delà des rites initiatiques maçonniques ? Et en christianisme, aucun «secret» ne se justifie en rigueur de terme: c’est à tous, surtout aux petits, que Jésus-Christ se révèle.

Jeux, jeunes et humour – juin 2021

Par Marie-Claude Follonier

Question d’enfant

Pourquoi Jésus a un sacré cœur ?

L’expression se réfère à la fête du Sacré-Cœur qui a lieu le 3e vendredi après la Pentecôte. Dans l’évangile de Jean, lorsque le soldat romain perce le cœur de Jésus, il en sort du sang et de l’eau. Les chrétiens y voient un symbole de son amour qui se donne jusqu’àla dernière goutte. Invoquer le cœur sacré de Jésus, c’est s’en remettre à la profusion de son amour qui inonde chacun de nous.

par Pascal Ortelli

Humour

Une dame âgée prenait le bus chaque semaine et une amitié était née naturellement avec le conducteur. Régulièrement, elle lui apportait un petit sac de noisettes. Le chauffeur lui a demandé où elle allait chercher toutes ces noisettes. « C’est bien simple, mon ami, comme je n’ai plus de dents, j’achète du chocolat aux noisettes,je mange le chocolat et je récupère les noisettes pour vous les donner ! »

par Calixte Dubosson

Se connaître soi-même

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Sainte Marguerite Bays (FR), juin 2021

PAR MARIUS STULZ | PHOTO : DR

Chers amis lecteurs, avant de vous laisser interroger par ce journal sur les liens historiques et la compatibilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie, je vous invite à entreprendre cette exploration en passant par une porte qui me semble importante à un voyage fructueux. Je propose à chacun, avant de lire cette revue, de répondre d’une manière introspective et personnelle aux questions suivantes :

Suis-je chrétien ? Suis-je catholique ?

Quelles sont les facettes objectives de ma pensée et de ma vie qui témoignent que je suis chrétien et catholique ? Comment s’exprime concrètement cette filiation dans mon quotidien ?

Mon postulat est le suivant : une réflexion intéressante est une réflexion où je m’implique, à laquelle je suis partie prenante. L’intérêt d’un apport théorique, d’un article ou d’un témoignage est d’interroger ou de nourrir sa propre existence, son propre point de vue. Dès lors, il m’apparaît important de prendre conscience d’où je me situe pour lire ces articles.

En effet, si par exemple dans ma vie la conception de mon catholicisme consiste en une facette essentiellement culturelle – ne suis-je pas né dans un canton dit catholique – je vais lire le questionnement entre catholique et franc-maçon d’une manière quelque peu extérieure à ma réalité de vie, car je suis un catholique d’office, pas trop concerné, je pourrais dire un catholique de naissance.

Ce n’est pas la même lecture, si je reconnais être un catholique par choix, dont je partage foi, fondements et certains fondamentaux que j’ai identifiés personnellement pour certains en répondant aux questions. En effet dans ce cas, je deviens un partenaire, mon avis et mes connaissances prennent part à la discussion, à la réflexion. Je suis davantage concerné, car je confronte ce qui est dit à ma propre compréhension et me situe en étant d’accord, un peu d’accord ou en trouvant tout cela « pas très catholique » pour reprendre une expression de Mérimée (1840) tombée dans le langage populaire.

Il est important de se connaître un peu, de se situer soi-même aujourd’hui, pour pouvoir rencontrer d’une manière très profitable d’autres personnes, d’autres points de vue, d’autres croyances qui viendront interroger mon existence, mes choix. Ainsi, ils me feront la plupart du temps, grandir en humanité et en foi.

Rappelons-nous : le plus souvent, ce n’est pas ce qui vient de l’extérieur qui est mauvais, mais c’est ce que nous en faisons dans notre cœur et qui en ressort déformé ou sali par notre propre bouche (paraphrase de Mt 15, 11, Mc 7, 15, Lc 11, 38-41).

Bonne lecture impliquée !

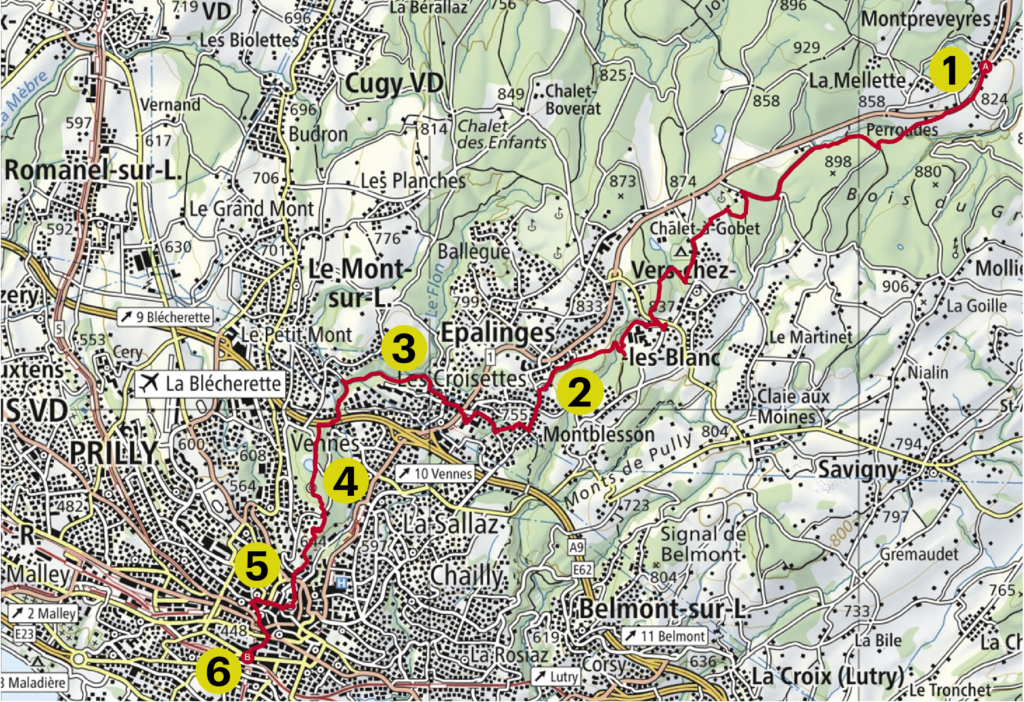

Via Jacobi: Montpreveyres – Lausanne

Texte et photos par Pascal Ortelli

Le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle traverse la Suisse romande, de Fribourg à Genève. Au-delà des sentiers battus, la Via Jacobi regorge de curiosités. Chaque mois, L’Essentiel prend son bâton de pèlerin et en réalise un tronçon sous forme d’une balade familiale à faire sur la journée. Aujourd’hui, cap sur Lausanne pour une étape urbaine entre lac et forêt.

Départ depuis Montpreveyres, 4h30 aller simple, 17,6 km

1. Longez la route principale puis entrez dans le bois du Grand-Jorat que vous traverserez en lisière jusqu’au Chalet-à-Gobet. Descendez ensuite à Vers-chez-les-Blanc. Après avoir traversé le Flon-Morand, contournez les dernières maisons d’Epalinges jusqu’au Centre Sylvana.

2. Là ne manquez pas de faire une halte au temple des Croisettes pour admirer le paysage. Descendez dans la zone résidentielle en suivant bien les panneaux jaunes, car le tracé se perd dans les quartiers. Aux Croisettes, visez la gare du métro puis traversez la route principale pour rejoindre Les Tuileries.

3. Sur votre droite, une jolie route forestière s’engouffre dans le vallon du Flon. Après avoir retrouvé la route principale, longez-la sur votre droite.

4. Vous entrerez alors dans le bois de Sauvabelin avec son fameux lac et sa tour. Au Signal, admirez la vue dégagée sur la ville puis descendez en lisière du verger jusqu’à la Fondation de l’Hermitage. De là, vous rejoindrez facilement la Cité.

5. Après vous être recueilli dans la cathédrale, ne manquez pas de traverser la place de la Riponne pour découvrir la basilique Notre-Dame du Valentin et sa librairie.

6. En vous prélassant dans les rues piétonnes, vous gagnerez facilement le haut des quartiers du Flon et le Grand-Pont avant de plonger sur la gare par la rue du Petit-Chêne.

Pour le retour à Montpreveyres, il vous suffit d’emprunter le métro jusqu’à Croisettes puis le bus en direction de Moudon-Gare.

Curiosité

Le lac de Sauvabelin avec son magnifique parc de jeux qui fait la joie des enfants.

Coup de cœur

La librairie du Valentin où vous trouverez la perle rare en plus de succulents produits monastiques.

« Patience avec Dieu »

Il semble bien que nous assistions, jour après jour, à une certaine détente du côté de la pandémie. Les autorités ont les yeux rivés sur les compteurs et essaient tant bien que mal de maîtriser un retour progressif à une « vie normale ».

En librairie – juin 2021

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

J’étais franc-maçon

Maurice Caillet

Maurice Caillet, chirurgien, attiré par l’ésotérisme et l’occultisme, explique comment il est rentré dans une loge maçonnique, quelles furent les raisons de son entrée et la perspective dans laquelle il l’a fait. Jusqu’à ce qu’il vive, à la cinquantaine, un retournement inattendu et décisif. Ces confessions d’un initié, qui a été membre actif du Grand Orient de France pendant quinze ans, évoquent les rites, les symboles et les compromissions qui accompagnent, parfois, la vie des initiés. Elles démystifient une organisation qui se présente sous le masque de l’humanisme et de la tolérance.

Salvator

Comme des cœurs brûlants

Alexia Vidot

Toute découverte authentique de Dieu est le miracle d’une rencontre. Convertie à l’âge de 20 ans, Alexia Vidot témoigne, en mêlant les voix des plus grands auteurs spirituels, de la merveilleuse délicatesse de Dieu envers l’homme. Et pour approcher – autant que faire se peut – l’œuvre divine dans l’âme du converti, elle dresse le portrait spirituel de sept hommes et femmes du XXe siècle, qu’au moment favorable Dieu a séduits pour ne plus jamais les lâcher. Un livre fascinant et brûlant comme ces témoins de l’Amour.

Artège

J’étais possédé

Michel Chiron

« La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas », disait Charles Baudelaire. Après avoir participé à des séances de spiritisme et avoir interrogé des esprits à l’aide d’un pendule, l’auteur s’est vu envahir pendant plusieurs mois par des entités dont un exorciste est parvenu à le libérer. Il décrit avec précision les phénomènes physiques et psychiques causés par cette présence maligne en lui et met en garde contre l’attrait pour les pratiques occultes.

Artège

Le Sacré-Cœur de Montmartre

Jean-François Vivier / Emmanuel Cerisier

La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est certainement un des monuments les plus visités de France, mais qu’en connaissons-nous ? A l’occasion d’une balade au cœur de ce lieu de culte emblématique avec son petit-fils, un grand-père retrace l’histoire de cet édifice religieux. Cette BD a le mérite d’être bien documentée et accessible au plus grand nombre. Graphiquement, le dessin sobre et réaliste d’Emmanuel Cerisier sied parfaitement à ce type d’ouvrage historique. Une lecture plutôt captivante pour tous.

Artège

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

Je participe à ma propre transformation…

J’ai rencontré Françoise Delavy-Bruchez dans son atelier de Fully. Originaire de Bagnes, Françoise est une artiste et art-thérapeute rayonnante et paisible. Elle nous dévoile comment le verre est à l’origine d’une transformation profonde d’elle-même. Le verre ? « Un cri de l’intérieur qui file au bout des doigts… »

Tous accueillis

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mai 2021

LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL | PHOTO : DR

La Pastorale des familles de notre canton est interpellée par des parents qui découvrent l’homosexualité de leur fils ou de leur fille. Il est bon que ces parents puissent trouver un lieu pour en parler, et sentir qu’ils sont bien accueillis. Une maman disait : « J’ai dû défendre mon fils auprès d’une dame de la paroisse parce qu’elle m’expliquait qu’il était condamné à cause de son homosexualité et que nous devions prier pour qu’il retrouve le droit chemin. »

Avec cette affiche placée en évidence dans nos églises, nous voulons faire passer le message que les personnes homosexuelles sont les bienvenues dans notre Eglise. Car nous savons que beaucoup ont pu se sentir à l’écart, et encore maintenant. Voici le témoignage d’un homme : « J’ai grandi dans une famille très pratiquante, et j’avais peur d’annoncer à mes parents que j’étais homosexuel. Mais par honnêteté envers eux et envers Dieu, je l’ai dit à mes parents, un soir, j’ai fait mon coming out, et à ma grande surprise, ils ne se sont ni anéantis ni mis en colère. Par contre, quand le curé de mon village l’a su, il a voulu me rencontrer plusieurs fois pour m’expliquer que je ne pouvais pas vivre comme ça. Depuis, je ne suis plus retourné à l’église, mais je prie très souvent. » Et celui d’une femme : « Je n’ai jamais perdu la foi, je sens Jésus-Christ qui m’accompagne, dans toutes mes rencontres, dans mes doutes, dans mes joies. Il est là, et me donne d’être qui je suis. Mais j’ai senti tellement de jugements dans ma paroisse, que je ne vais plus à l’église, et ça me manque. »

Il serait bon de vivre une « réconciliation » ! Humblement, nous ouvrons une ligne et un courriel où les personnes concernées par l’homosexualité peuvent appeler ou écrire, être écoutées, exprimer leurs interrogations, leurs reproches peut-être, et leurs souhaits.

Merci de porter avec nous ce message d’accueil. Car comme nous l’a si bien rappelé le pape François dans sa dernière encyclique, nous sommes « tous frères », filles et fils d’un même père qui nous aime de manière inconditionnelle.

Pour en savoir plus :

geneve.pastorale-familiale.ch/homosexualite

La culture et le christianisme

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mai 2021

PAR ANNE-MARIE COLANDREA | PHOTO : DR

Le cahier romand de ce mois nous interroge sur la culture chrétienne. Et nous, lecteurs de L’Essentiel, paroissiens de la rive gauche de Genève, comment entendons-nous la culture chrétienne ?

La culture est définie par différentes disciplines – philosophie, anthropologique, sociale, etc. – comme le terreau commun d’un groupe d’individus, ce qui le soude, ce en quoi ils se reconnaissent, ce que les personnes ont acquis ou produit et transmettent.

L’UNESCO, dans le sens le plus large, énonce que la culture peut aujourd’hui être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société, un groupe social, nous pouvons même dire le terreau d’un peuple.

La culture est différente de la nature, donc de l’essence des choses et des êtres, en ce qu’elle manifeste l’œuvre de l’être humain, son génie, son mode de vie, son langage, son savoir-faire, son art dans le travail, comme dans toutes les formes intellectuelles aux plus artistiques. Elle se transcrit jusque dans les lois et les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances… et même dans un calendrier de fêtes et temps forts.

La culture est aussi bien la transmission des us et coutumes d’un peuple que ceux qui se transmettent de génération en génération dans les familles en commençant par les habitudes culinaires et domestiques.

Le christianisme par nature même de l’Incarnation – le Verbe fait chair – s’est révélé à une époque précise que nous pouvons documenter, sur les racines du peuple hébreu, puis valorisant le patrimoine hellénique. L’évangélisation elle-même ne peut que s’appuyer sur les cultures des peuples et des pays ; le fil de l’histoire, en notre modernité, a conduit l’Eglise à adopter le thème de « l’inculturation » (Exhortation apostolique Catechesi tradendae en 1979).

« Il n’est de véritable présence de l’Evangile dans une société donnée que par une pénétration de la foi chrétienne à l’intérieur même des cultures. Par là se trouvait entériné le concept de culture tel que l’a introduit l’anthropologie du XIXe siècle. Ce n’est pas avec la culture mais avec des cultures que la religion entretient nécessairement un rapport qui selon les cas sera plus ou moins positif. » (G. Piétri, Culture et religion, les nouveaux enjeux, Revue Etudes, décembre 2010)

La foi devient créatrice de culture : elle est vie et ainsi la culture chrétienne se renouvelle. Elle écoute l’être humain dans sa quête de sens, dans sa confrontation à la réalité, en vérité, avec raison. Elle nous porte à suivre le Christ, venu affirmer l’Homme pour lui-même, et révéler sa nature en relation avec le Père. La rencontre du Christ présent, ici et maintenant, ne peut qu’engendrer la passion pour l’autre par l’Autre.

A nous de vivre notre foi en Béatitudes…

Culture chrétienne, où es-tu?

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, Unité pastorale Sainte Marguerite Bays (FR), mai 2021

PAR L’ABBÉ THEOPHIL MENA

PHOTO : DR

En Suisse, plus particulièrement dans le canton de Fribourg, les statistiques officielles nous révèlent que notre canton est de tradition chrétienne. L’Eglise catholique constitue la communauté principale, suivie de l’Eglise protestante (reformée). Le paysage religieux a fortement évolué

au cours des dernières décennies : la part de personnes sans appartenance religieuse a progressé tandis que d’autres religions et sectes chrétiennes sont apparues.

Aujourd’hui, culture chrétienne, où es-tu ? Il est vrai que cette dernière ne jouit plus de l’intérêt général ; elle est devenue une langue étrangère voire inconnue pour une grande partie des jeunes générations dans notre Eglise. Si nous nous demandons ce qu’il reste des connaissances de base de

la religion catholique, sa doctrine, son enseignement, ses dogmes, ses rites, ses prières, ses fêtes religieuses (Noël, Pâques…) et surtout leur sens, on constate une sécularisation exacerbée de notre société. Les études officielles récentes menées à ce sujet nous montrent que la culture chrétienne dans notre canton de Fribourg se maintient, même elle connaît une baisse importante chez les jeunes, phénomène qui n’épargne pas non plus

les catholiques pratiquants. De plus en plus, on rencontre des jeunes et aînés dans la foi qui manquent de repères pour bien appréhender la société dans laquelle ils évoluent et à laquelle ils sont confrontés.

En effet, cela nous interroge sur la transmission de notre culture chrétienne. Dans nos familles, on parle de moins en moins, rarement voire jamais de la religion ou de la foi chrétienne. A l’heure où les parents catholiques se questionnent sur l’enseignement religieux à l’école, reconnaissons que le canton de Fribourg est le seul canton qui conserve encore un enseignement religieux scolaire confessionnel (facultatif). Mais pour combien de temps encore ?

Tous, nous savons bien que la survie de l’Eglise repose sur les générations futures, mais le défi est de taille. Le Saint-Père mise beaucoup sur une nouvelle évangélisation pour reconquérir l’âme de nos sociétés. C’est notre mission à tous. C’est sur nos familles et paroisses qu’il faut compter pour favoriser des cheminements de foi et pour transmettre l’héritage précieux que nous avons reçu.

Introduction au Livre de Joël

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral des Coteaux du Soleil (VS), mai 2021

Après Osée, je vous emmène à la découverte du Livre de Joël, l’un des douze petits prophètes. Vous l’avez entendu en première lecture le Mercredi des cendres et vous l’entendrez encore les vendredi 8 et samedi 9 octobre. Nous verrons ensemble ce que ces textes nous disent aujourd’hui.

TEXTE ET PHOTO PAR ISABELLE VOGT

Continuons notre balade parmi les douze petits prophètes. Cette fois-ci, nous allons parler de Joël, dont le nom signifie « Yahvé est Dieu ». Il s’agit d’un petit livre de quatre chapitres (73 versets), dont le titre (Jl 1, 1) ne nous donne aucune indication permettant de situer ce prophète. Nous savons juste qu’il est le fils de Petouël.

Petit rappel d’histoire

Avec Osée, nous avions vu qu’à l’époque monarchique, il y avait deux royaumes, Israël au Nord, avec Samarie pour capitale, et Juda au Sud, avec Jérusalem pour capitale. Israël avait été envahi par les Assyriens et sa population déportée (prise de Samarie en 722 av. J.-C.). Puis le royaume de Juda a été envahi par les Babyloniens, Jérusalem a été prise en 587, le Temple détruit et la population déportée. En 538, l’édit de Cyrus, roi de Perse qui a pris Babylone, permet aux juifs de Babylonie de retourner à Jérusalem. Dans le livre de Joël, il semble que le pays soit unifié avec Jérusalem (Sion) comme seul centre religieux et politique ; il n’est plus question de roi, ce sont les anciens et les prêtres qui dirigent une communauté religieuse et un culte s’est mis en place après la reconstruction du Temple (la « Maison de YHWH » [Jl 4, 2-3]). Nous nous situons donc entre le Ve et le IIIe siècle avant J.-C.

Les thèmes du livre

Dans la première partie de son livre (chap. 1 et 2), Joël évoque un terrible fléau qui frappe la terre de Juda, une sècheresse et une invasion de sauterelles, criquets et autres insectes qui ravagent tout sur leur passage et ruinent le pays. La seconde partie du livre (chap. 3 et 4) présente une nouvelle perspective, dite eschatologique : Joël décrit l’ère de salut qui est attendue, avec le « Jour de Yahvé », jour du jugement non plus d’Israël mais des « nations » (les ennemis de Juda, Phénicie, Philistie, Egypte, Edom), et temps de prospérité retrouvée pour Israël.

Les « découpages » liturgiques

Comme pour le livre d’Osée, la liturgie n’a retenu que quelques passages lus les années impaires : 1, 13-15 et 2, 1-2 le vendredi de la 27e semaine du temps ordinaire ; 2, 12-18 le Mercredi des cendres ; 4, 12-21 le samedi de la 27e semaine du temps ordinaire. A nouveau, cela ne facilite pas la compréhension de ces passages, car on n’a pas le contexte, par exemple l’invasion de sauterelles du début du chapitre 1 dont on pourra comparer la description à celle de la huitième plaie d’Egypte dans le chapitre 10 du Livre de l’Exode. Nous y reviendrons dans L’Essentiel de juin, tout comme nous verrons comment ce petit livre se retrouve évoqué à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament.

D’ici là, je vous souhaite un beau mois de Marie, notre mère à toutes et tous !