PAR L’ABBÉ DAVID RODUIT

PHOTO: GETTYIMAGES VINCENZO PINTO

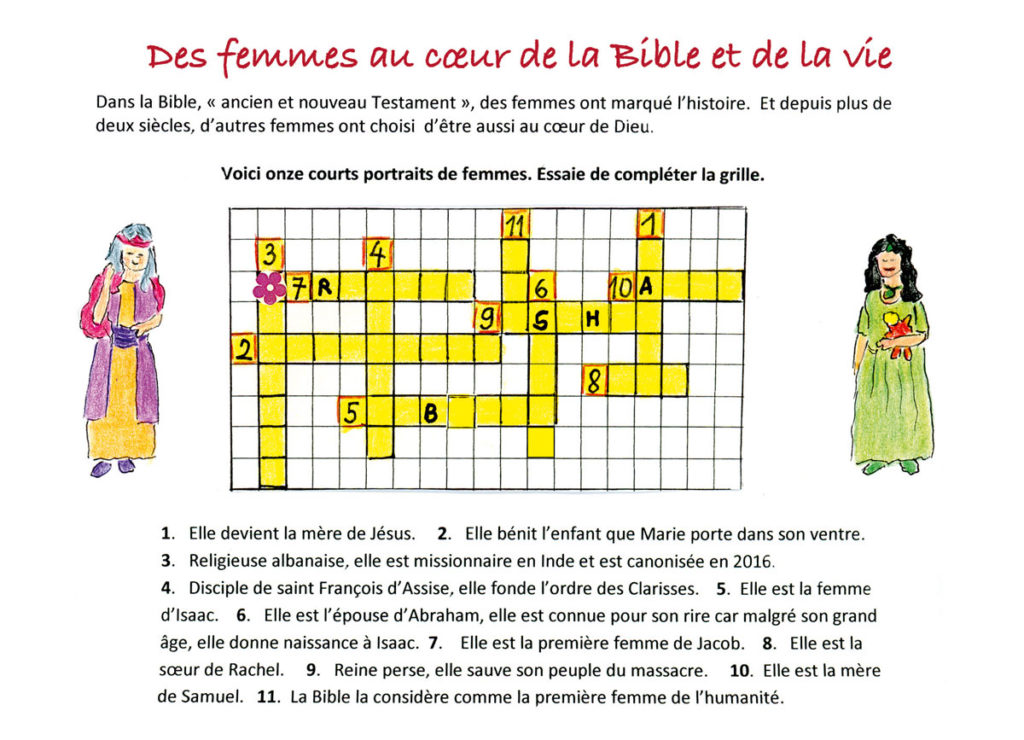

En ce temps où certains veulent combattre le patriarcat jusque dans le langage et l’écriture, convient-il encore d’appeler Dieu notre Père, comme nous l’a enseigné Jésus ? Le christianisme ne se montre-t-il pas affreusement sexiste, machiste?

En ce temps où certains veulent combattre le patriarcat jusque dans le langage et l’écriture, convient-il encore d’appeler Dieu notre Père, comme nous l’a enseigné Jésus ? Le christianisme ne se montre-t-il pas affreusement sexiste, machiste?

Il faut affirmer d’emblée que Dieu n’est bien sûr pas sexué… Il n’est ni homme ni femme. Ajoutons également que les mots n’arriveront jamais à contenir entièrement le mystère du Dieu vivant qui déborde ce que nous pouvons penser et dire de Lui.

En s’adressant à son Père, Jésus a repris un des attributs que le peuple de la Première Alliance conférait à son Dieu, même s’il est utilisé chez lui de manière très intime, absolument inhabituelle : « Abba, papa ! » Relevons également que le Christ qui s’est fait notre frère se reçoit quant à son origine d’une mère humaine, la Vierge Marie, ainsi que d’un Père des Cieux.

Mais, dans la Première Alliance, Dieu se révèle aussi comme mère. Ainsi peut-on lire par exemple chez le prophète Isaïe : « La femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair ? Même si celles-là oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas ! »

(Is 49, 15)

Sans parler du fameux terme « rahamim » qui évoque le sein maternel, l’utérus, et qui est employé en lien avec Dieu, notamment chez le prophète Jérémie : « Ephraïm est-il donc pour moi un fils si cher, …, que mes entrailles s’émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse ? » (Jr 31, 20)

Cet amour de Dieu qui le touche là où il a porté son enfant et qui désire lui redonner vie se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, par exemple dans la parabole du fils prodigue où se dévoile la Miséricorde du Père. Rembrandt l’a très bien compris, peignant le visage du Fils appuyé sur le sein du Père, et attribuant à ce dernier une main masculine et une main féminine.

Pas besoin de vous peindre un autre tableau : Dieu est un Père qui nous aime comme une mère !

Eh bien, justement !

Eh bien, justement !