Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteurs de Sierre (VS), mars 2020

Texte et photo par Brigitte Deslarzes

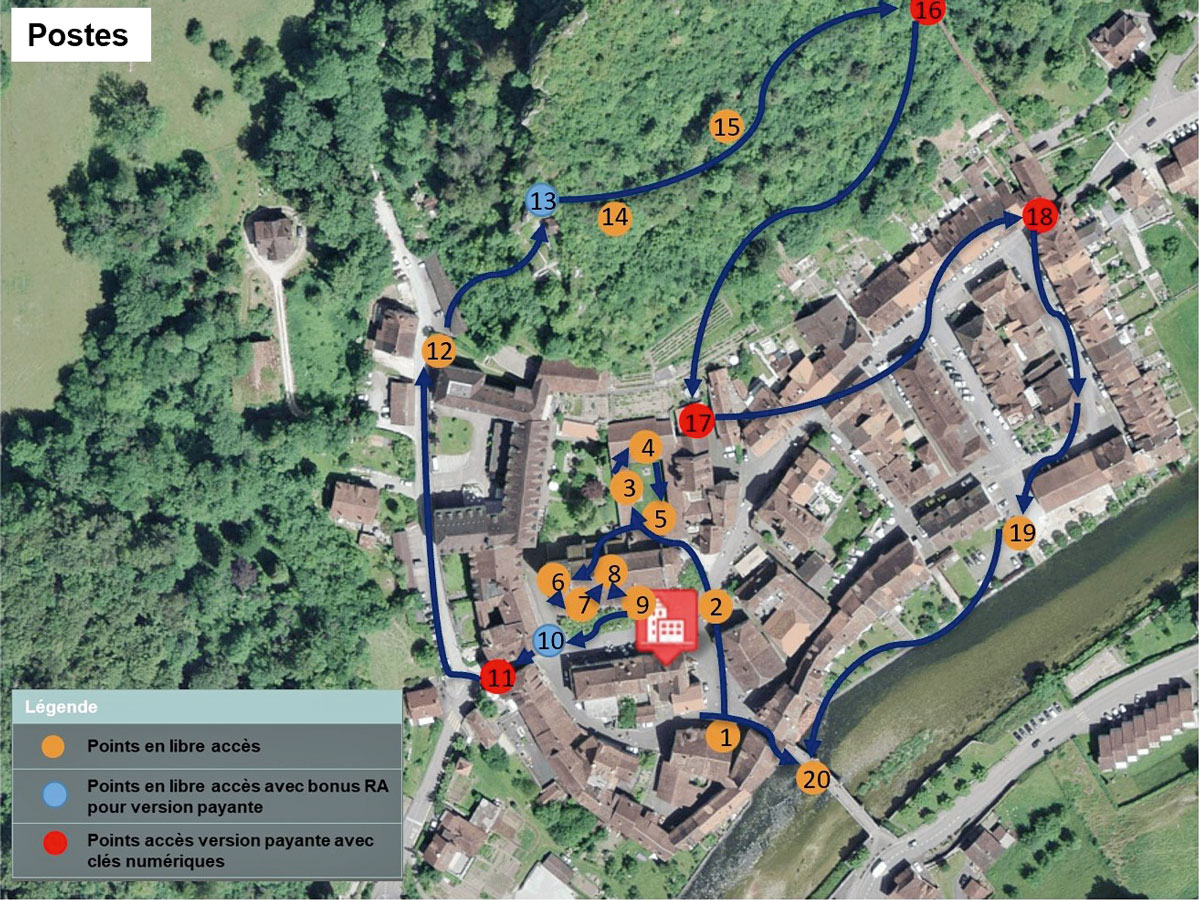

Riz jasmin blanc, sauvage, basmati, carnaroli ou penne, coquillettes, et farines en tout genre… légumineuses colorées, fruits secs et oléagineux se côtoient dans l’épicerie BRÜT de David Stolfo au centre de Sierre. Peu visible et en retrait du trafic, l’enseigne sise au centre «la Terrasse» vaut le détour. Surtout si l’on cherche à limiter les montagnes de déchets générées par de trop encombrants emballages.Désormais habitués à prendre des cabas réutilisables pour aller au supermarché et à l’heure du « trier c’est pas sorcier », on peut s’essayer à franchir une nouvelle étape en amenant ses contenants dans les épiceries où les aliments sont accessibles en vrac. Depuis juin 2018, David Stolfo propose ce concept au centre de Sierre pour le plus grand bonheur des adeptes du zéro déchet ou de produits qui sortent de l’ordinaire.Jouer les curieux pour admirer les savons artisanaux, shampoings solides ou crèmes à l’abricot, au miel et autres parfums qui fleurent bon la nature c’est aussi possible. Une expédition qui permet de découvrir les créations d’artisans de Sierre, comme « Le Skali de Khatone », ou « l’arbre doré » de Crans-Montana. En flânant dans cet espace, on croise justement la jeune mère de famille descendue du Haut-Plateau apporter sa production de cosmétiques faits maison. L’emballage minimum étant de rigueur, les deux producteurs locaux proposent de simples feuilles de papier, qui, plantées en terre permettent de faire pousser des fleurs. Surprise garantie.

Concept unique et prometteur

Gestionnaire de commerce de détail dans une grande surface et assistant socio-éducatif, David Stolfo a fait le choix de s’investir pour un concept permettant de consommer de façon plus éthique et éco-responsable. Il a misé sur un commerce de proximité, avec sa propre enseigne : BRÜT qui n’existe qu’à Sierre. Son logo inspiré du tableau périodique des éléments de Mendeleïev accroche le regard comme une invitation à revenir à un mode de vie plus simple, proche de la nature… Plutôt qu’un retour en arrière, une prise de conscience du bon sens qui régnait à l’époque de nos grand-mères mis au goût du jour.

« Le budget nourriture se rétrécit au profit de mille et un gadgets pour lesquels on est prêt à investir des sommes importantes. La nourriture est selon moi quelque chose de vital et il est primordial d’investir temps et argent pour bien manger », confie David créateur de cette enseigne hors du temps.

Concrètement, il suffit de venir avec ses bocaux, ses contenants en plastique, ses sacs en papier ou en tissu et de les remplir avec les quantités désirées des produits choisis. Tous les contenants peuvent même être achetés sur place. La marche à suivre est inscrite d’une écriture appliquée sur des tableaux noirs, un peu comme dans la vieille école du village.

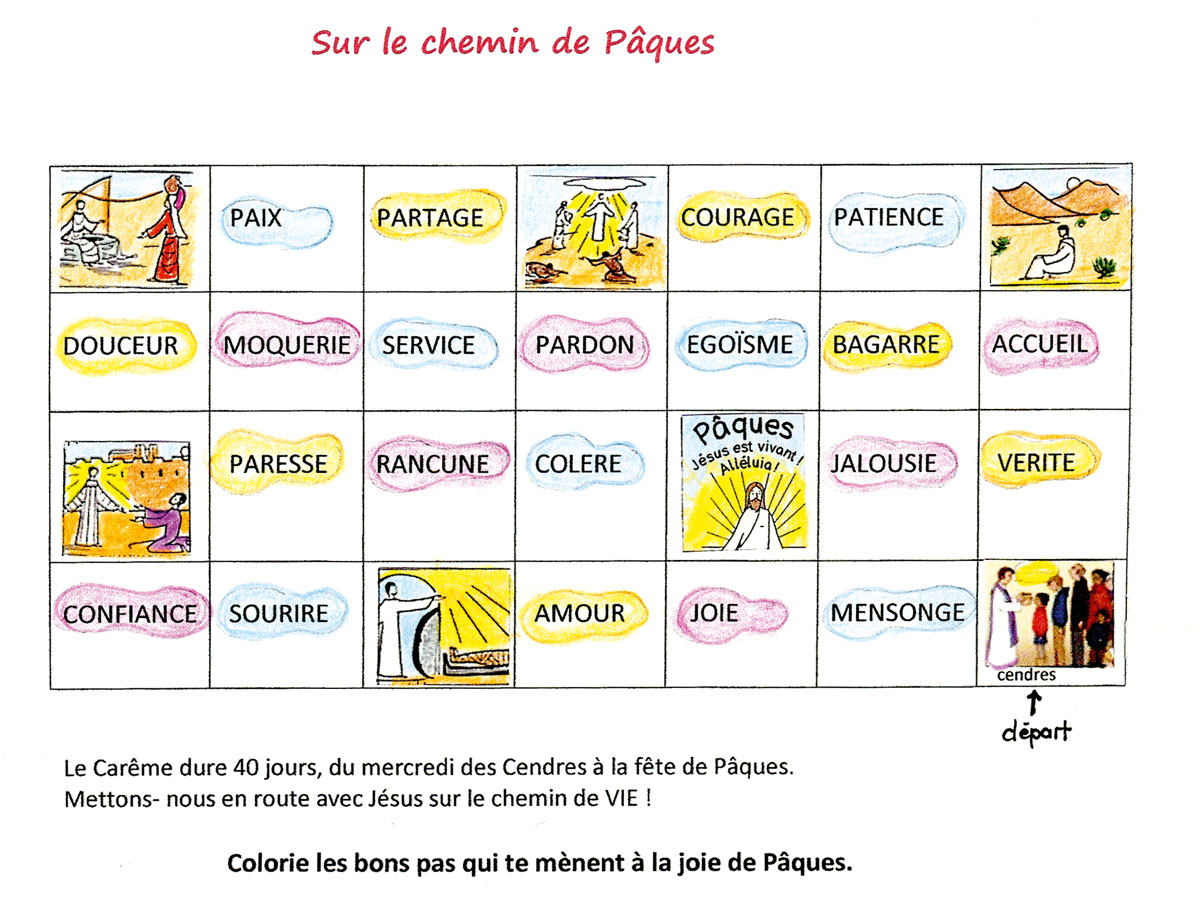

Dans la vie, il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, affirme le curé dans son cours de catéchisme.

Dans la vie, il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, affirme le curé dans son cours de catéchisme.