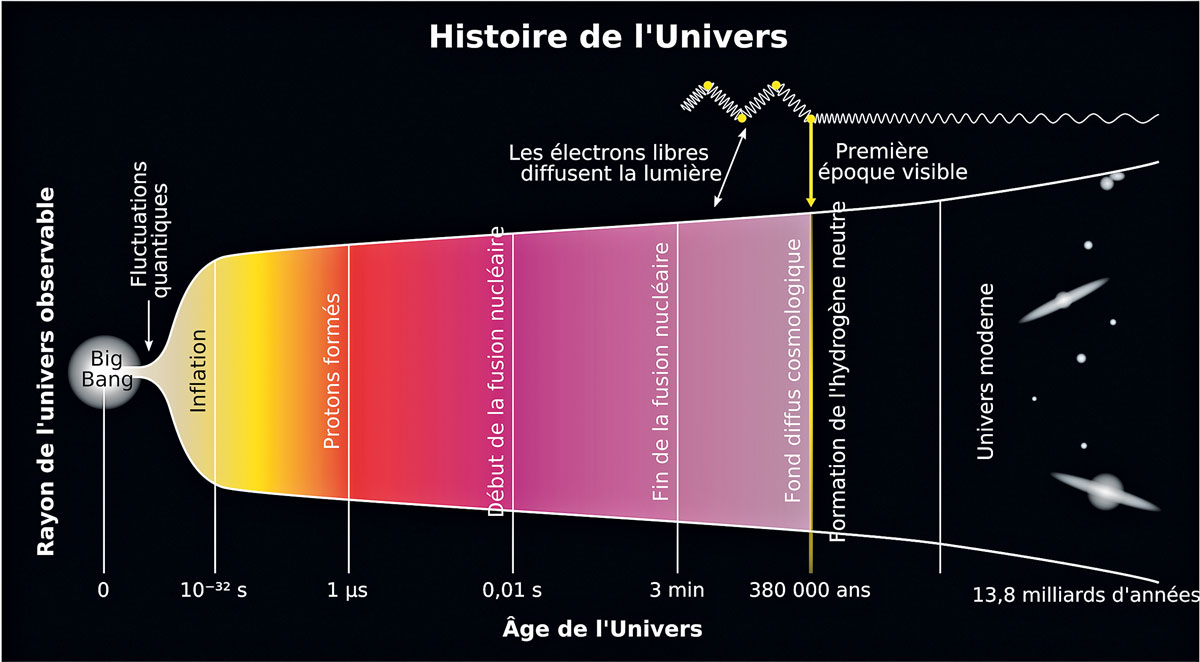

Depuis l’élaboration en 1927 de la théorie du Big Bang par l’Abbé Georges Lemaître 1 (1894-1966), les physiciens n’ont eu de cesse de chercher à remonter le temps et à comprendre la formation de l’Univers telle que l’on peut se l’imaginer suivant cette célèbre théorie.

Par Pierre Guillemin | Photos : DR

Un échange a eu lieu en 1981 entre le Pape Jean-Paul II et le célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Selon le souverain pontife, Dieu aurait choisi la manière dont l’Univers devait commencer.

Mais selon Etienne Klein2 « nous n’avons ni la preuve que l’Univers a une origine ni qu’il n’en a pas eu ». Et surtout, « vouloir prouver l’existence de Dieu à partir de la science, c’est déconsidérer l’un et l’autre ». En effet, « si Dieu était le résultat positif d’une enquête rationnelle menée par la communauté des chercheurs, il n’aurait plus que le statut d’une connaissance […].Prétendre prouver scientifiquement l’existence de Dieu serait aussi faire preuve de naïveté à l’égard de la science elle-même. Car, si elle devenait capable de livrer une conclusion aussi définitive à propos de ce qui est a priori hors de ses champs d’action et d’investigation, cela impliquerait qu’elle aurait terminé sa propre construction, au point de pouvoir trancher toutes les questions qui se posent à nous, y compris celles qui ne sont pas scientifiques. Or, la physique, pour ne citer qu’elle, n’est pas du tout achevée. Elle bute notamment sur la contradiction formelle qui existe entre deux théories fondamentales, la relativité générale et la mécanique quantique ». C’est donc à une forme de mur contre lequel la science bute : le Mur de Planck.

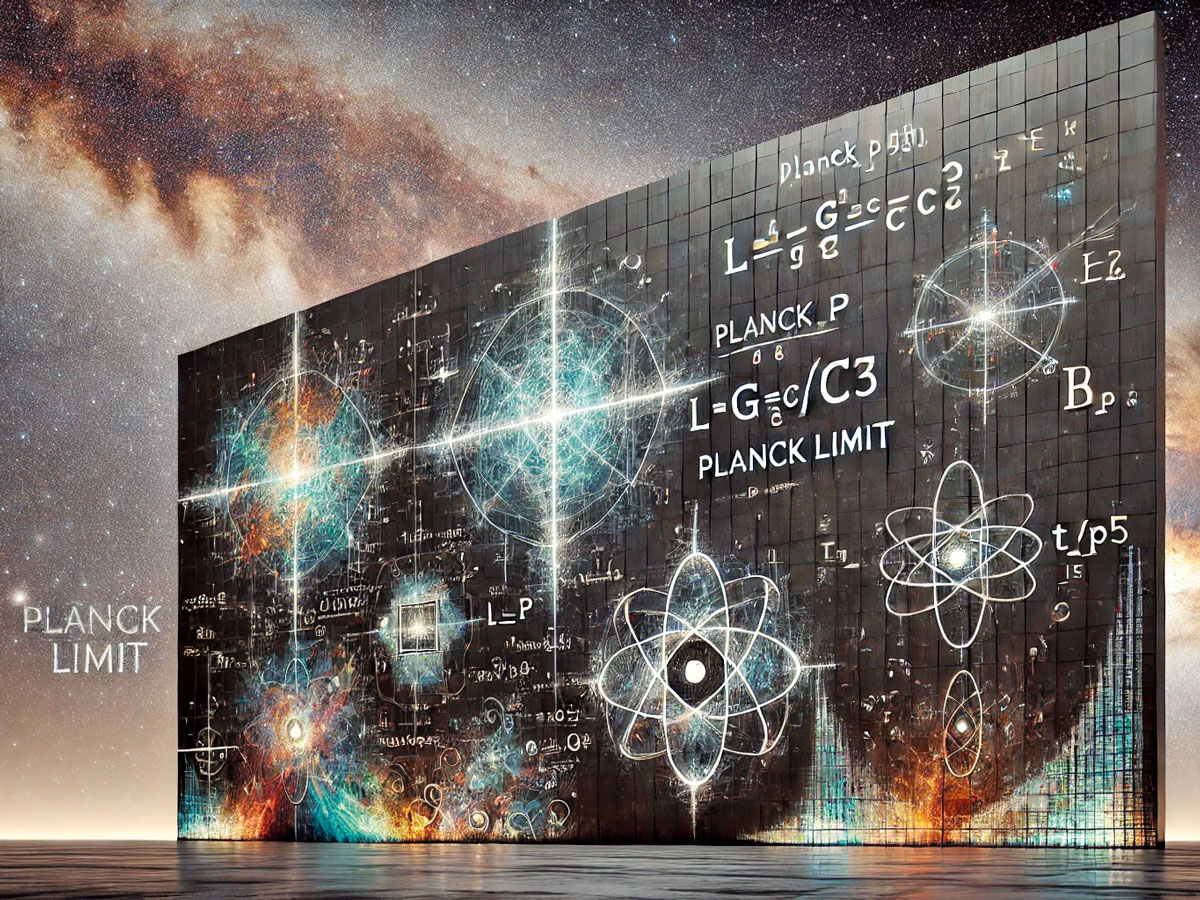

Un concept fascinant

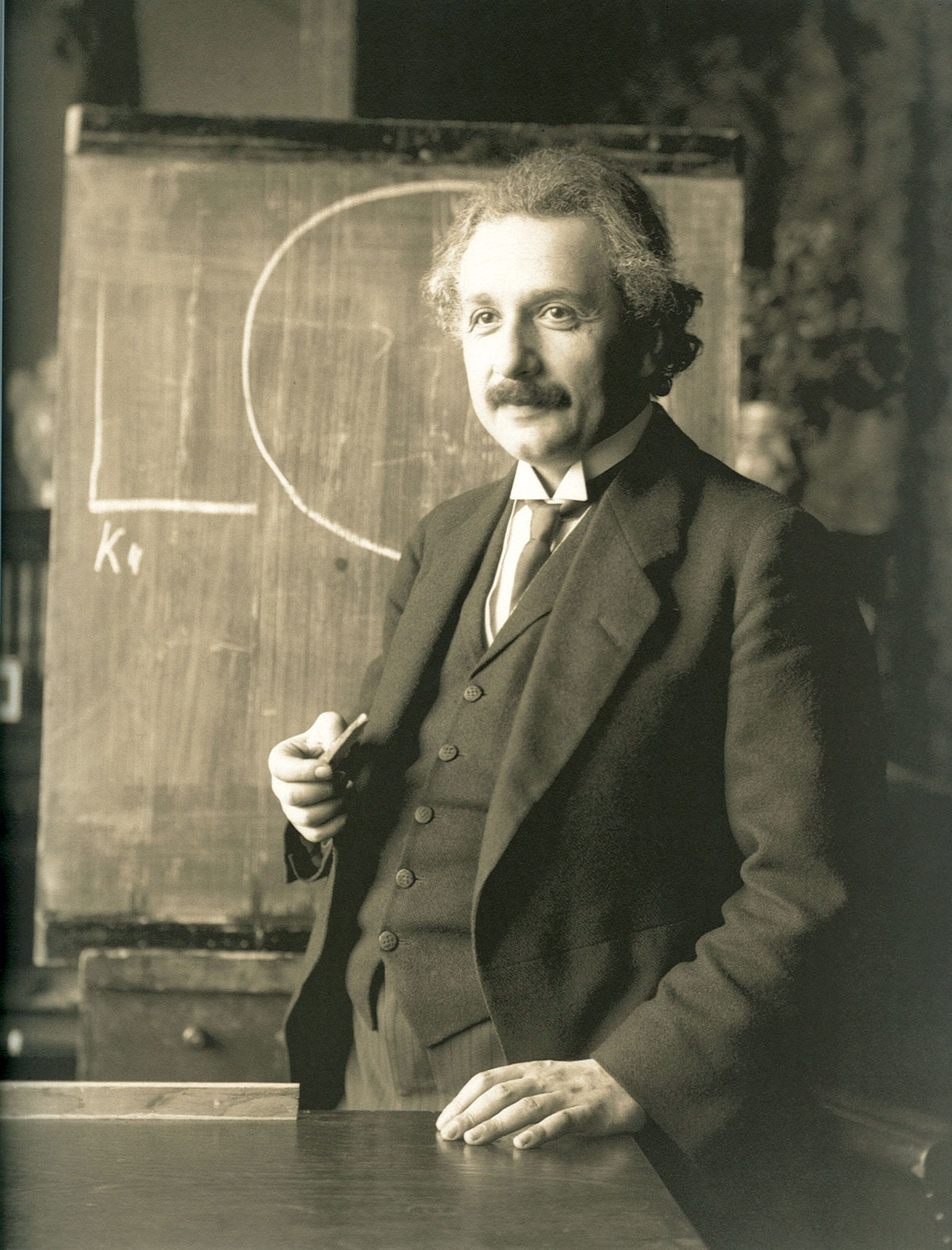

Le Mur de Planck est un concept fascinant en physique théorique qui nous plonge dans les premiers instants de l’Univers. Le terme se réfère à la plus petite échelle de temps possible, appelée le temps de Planck, qui est environ 10–43 secondes après le Big Bang. A cette échelle, les lois de la physique telles que nous les connaissons s’effondrent et une nouvelle physique dominée par la gravité quantique pourrait entrer en jeu.3 Si, en nous appuyant sur la relativité générale d’Einstein, nous remontons le temps jusqu’à ce temps de Planck, et donc si nous essayons de nous projeter aux limites de ce temps de Planck par l’intermédiaire des modèles de relativité générale et des modèles quantiques, alors les quatre interactions4 sont unifiées, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent en même temps. Or, l’unification de ces quatre interactions fondamentales est impossible en utilisant la relativité générale d’Einstein ou la physique quantique : ces théories sont donc incomplètes et ne sont valables que quand la gravitation et les effets quantiques peuvent être étudiés séparément.

Une question fondamentale

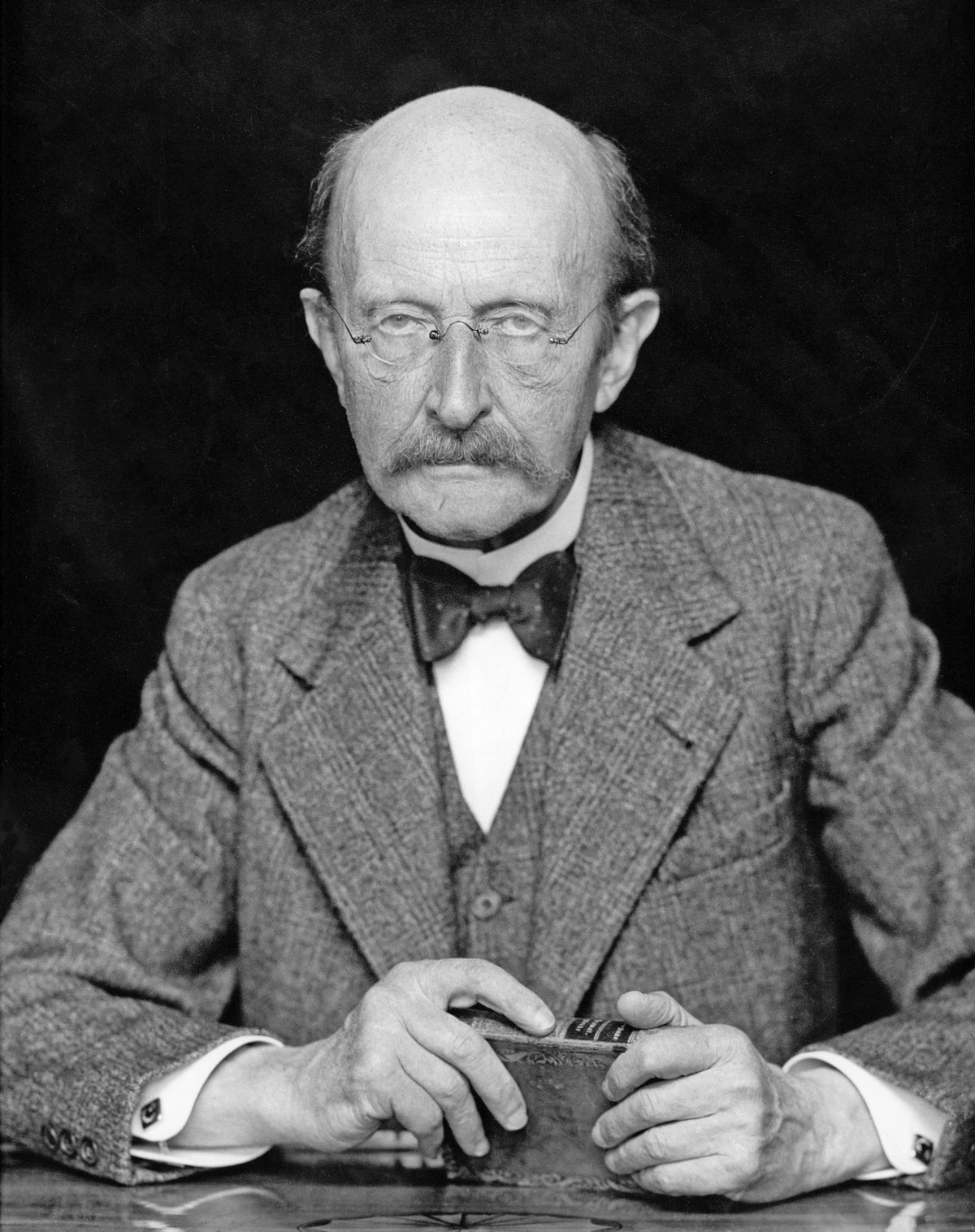

Ce concept du Mur de Planck tire son nom du physicien allemand Max Planck (1858-1947), le père de la mécanique quantique. L’idée du Mur de Planck est intimement liée à la théorie du Big Bang. Selon notre compréhension actuelle, l’Univers a commencé à partir d’un état extrêmement dense et chaud. En remontant le temps jusqu’à l’instant du Big Bang, nous atteignons un point où notre compréhension classique de la physique cesse d’être valide – c’est le Mur de Planck. Au-delà de ce mur, nous entrons dans un domaine de spéculation théorique où les effets de la gravité quantique doivent être pris en compte. Mais cela reste du domaine de la théorie : comment en effet pourrait-on vérifier la validité d’une telle approche ? En d’autres termes, il faudrait pouvoir remonter au moment même où l’Univers tel que nous le connaissons se serait construit. Si cela est possible, qu’y avait-il donc avant ? C’est une question absolument fondamentale car nous ne connaissons pas dans notre Univers de système aussi grand ou aussi petit possible qui se soit créé à partir de rien (Lavoisier : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »).

C’est donc bien face à un mur que les physiciens se heurtent pour expliquer parfaitement ce Big Bang et peut-être avant ce Big Bang.

Nouvelles théories

A cette échelle de 10–43 secondes après le Big Bang selon la théorie, l’énergie et la courbure de l’espace-temps atteignent des niveaux si élevés que les concepts traditionnels de temps et d’espace deviennent flous. Les théories actuelles, comme la relativité générale d’Einstein et la mécanique quantique, ne sont pas en mesure de décrire ces conditions extrêmes. Pour explorer ce domaine, les physiciens cherchent à développer une théorie de la gravité quantique, telle que la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucles pour ne citer que les plus récentes.

• La théorie des cordes propose que les particules fondamentales ne soient pas des points, mais des objets unidimensionnels appelés « cordes ». Ces cordes vibrent à différentes fréquences pour donner naissance aux diverses particules observées. Une des implications de cette théorie est l’existence de dimensions supplémentaires au-delà des trois dimensions spatiales et une dimension temporelle que nous connaissons. Ces dimensions supplémentaires pourraient jouer un rôle crucial dans la description de la gravité quantique. Si mathématiquement, c’est tout à fait possible, physiquement nous ne connaissons qu’un Univers à trois dimensions voire quatre en incluant le temps.

• La gravité quantique à boucles tente de quantifier directement l’espace-temps lui-même. Selon cette théorie, l’espace-temps est constitué de petites unités discrètes, ou « boucles », qui forment une trame à l’échelle du temps de Planck.

Le lien manquant

En cherchant à comprendre la création de l’Univers, en franchissant ce Mur de Planck, nous pourrions peut-être comprendre pourquoi l’Univers a évolué de la manière dont il l’a fait. Cela pourrait également nous éclairer sur la nature fondamentale de l’espace, du temps et de la matière.

Mais comprendre la création de l’Univers c’est aussi former les modèles pour en expliquer l’origine. L’Univers a-t-il une origine ? C’est-à-dire, qu’y avait-il avant l’Univers ? Aucune théorie actuelle ne peut l’expliquer et il est très possible que nous n’y arrivions jamais.

Mais si la science se nourrit de questions et y répond parfois, ne manque-t-il pas à ces théories ce lien si particulier que nous appelons Dieu ? Surtout, n’oublions pas les paroles de Jésus (saint Jean 8, 23) : « Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. »

1 Essentiel, juin 2023.

2 Essentiel, septembre 2024.

3 La gravité quantique cherche à unifier la physique quantique, c’est à dire une physique probabiliste, et la relativité générale qui est une approche causale de la physique, basée sur la gravité et le temps.

4 Electromagnétisme, interaction faible qui décrit les forces s’appliquant dans le cas de la fusion nucléaire, interaction forte qui décrit les interactions au sein du noyau atomique et gravitation.

et Jean-Paul II leur a permis de discuter

de l’origine de l’Univers.

de la mécanique quantique. De ses travaux,

est conceptualisée l’ère de Planck, période

de l’histoire de l’Univers au cours de laquelle

les quatre interactions fondamentales

sont unifiées.