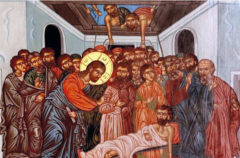

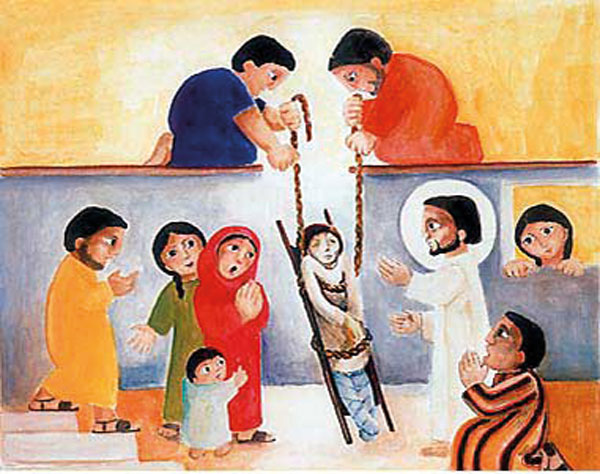

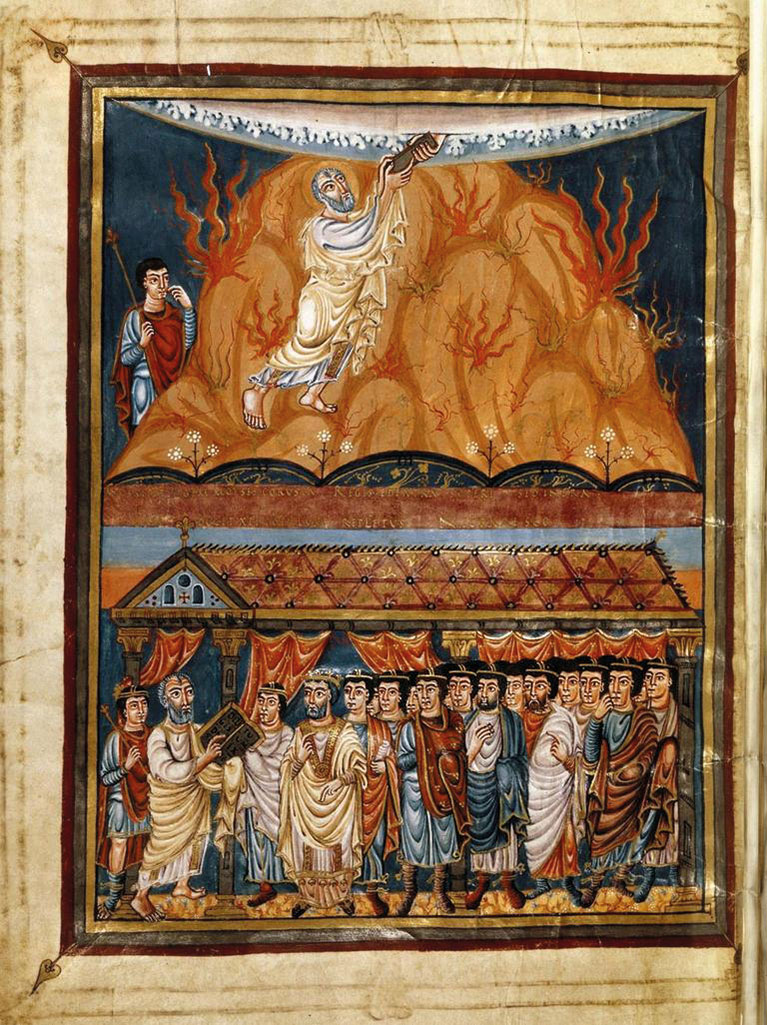

Die Heilung des blinden Bettlers vor den Stadttoren von Jericho ist in den drei synoptischen Evangelien das letzte Wunder vor dem Einzug Jesu in Jerusalem (der z. B. im Markus-Evangelium mit Kapitel 11 beginnt). Im Gegensatz zu Lukas und Matthäus gibt Markus dem blinden Bettler einen Namen: Bartimäus, d. h. Sohn des Timäus (von griechisch timè, Wertschätzung). Dieser schreit seinen Glauben heraus, als er hört, dass Jesus vorübergeht: «Sohn Davids, du Gott, der rettet (gemäss der Etymologie des Namens Jesus), erbarme dich meiner!» Seine Überzeugung ist so gross, dass die Menge, die versucht, ihn zu tadeln, ihn nicht zum Schweigen bringen kann. Die Menge wird vom Hindernis zum Diener, denn auf Befehl des Meisters lässt sie Bartimäus herbeiholen. Und was für ein Wort spricht sie dann aus: «Hab Vertrauen, steh auf, er ruft dich!». Und dann geschieht das Unglaubliche: Der Blinde springt auf, wirft seinen Mantel weg und läuft auf Jesus zu, ohne Hilfe – zumindest erwähnt der Text keine.

Glaube und Beziehung zu Christus

Jede Heilung in den Evangelien findet vor dem Hintergrund des Glaubens und der Beziehung zu Christus statt. «Was willst du, dass ich für dich tun soll?», fragt er den Blinden überraschenderweise. Das liegt daran, dass der Sohn Gottes im Menschen seinen geheimsten Wunsch wecken will. Er sagt zu ihm: «Geh, dein Glaube hat dich gerettet». Dies ist ein Wort, das ihm gleichzeitig das Augenlicht zurückgibt, ein wirksames Wort, welches das, was es beinhaltet, auch umsetzt.

Zeichen des Königreichs

Die Wunder der Evangelien sind ein Bild für das Reich, das kommen wird und gleichzeitig schon da ist. Sie nehmen den Tag vorweg, an dem in Gottes Armen alle verschlossenen Augen geöffnet und alle Tränen abgewischt werden. Sie setzen den Glauben voraus und wecken ihn: dass wir sehen können, um zu glauben. Denn es ist die Zustimmung zu Jesus Christus, die rettet und die es ermöglicht, ihm zu folgen, wie es Bartimäus tut, bis hin zu seinem Leiden und seiner Auferstehung.

Das grösste Wunder heute? Wenn Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer sich gegenseitig erleuchten, gemeinsam in der Heiligen Schrift lesen, sich austauschen und teilen, sich vom Sohn Gottes berühren lassen und in seiner Nachfolge ihr Kreuz auf sich nehmen. Bis zum Glanz von Ostern.

François Xavier Amherdt